18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Этот текст выйдет в первом номере журнала «Новое обозрение».

Тридцать пять лет назад, весной 1990 года, рухнула одна из важнейших опор советского коммунистического режима: было отменено конституционное положение, закрепляющее политическую и идеологическую монополию правящей партии КПСС.

Официально с этим предложением выступила сама КПСС под руководством Михаила Горбачева, понимая, впрочем, что сохранить монополию уже не сможет.

Параллельно Горбачев тогда же инициировал еще одно существенное изменение — введение президентского поста в СССР. И тут же занял этот пост, оставаясь Генеральным секретарем ЦК КПСС и полагая, что таким путем сумеет сохранить контроль за происходящим.

Вот только периоду этого контроля суждено было быть совсем недолгим.

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза», — гласила 6-я статья Конституции СССР.

Впервые эта статья появись в Конституции в 1977 году, хотя задолго до этого в стране была сформирована однопартийная система.

А через восемь лет началась перестройка, и стали возникать общественно-политические организации разных «цветов спектра» — от Ленинградского народного фронта и «Демократического союза» до «Памяти».

Однако де-юре они не могли называться партиями и легально участвовать в выборах: партия в стране была только одна, и когда произносилось это слово, все понимали, о ком идет речь.

Изменил ситуацию старт политической реформы и избрание весной 1989 года Съезда народных депутатов.

Тема отмены 6-й статьи, перехода к многопартийной системе и политической демонополизации звучала во время выборов — в выступлениях целого ряда кандидатов. Звучала она и на Первом съезде, но эпизодически (хотя академик Андрей Сахаров начал разговор об этом на встречах депутатов с партийным руководством еще до начала съезда, а потом упомянул об этой идее, выступая на съезде).

Катализатором стало образование в июле 1989 года Межрегиональной депутатской группы, первой политической фракции в советском парламенте за десятилетия. Ее координаторами стали Юрий Афанасьев, Борис Ельцин, Гавриил Попов, Андрей Сахаров и Виктор Пальм.

МДГ сразу же начала требовать официального введения многопартийности и отмены 6-й статьи Конституции как закрепляющей политическую монополию.

Надо сказать, что сперва, летом 1989-го, это предложение выглядело как ненаучная политическая фантастика. Но затем казавшаяся прочной «мировая социалистическая система» начала трещать по всем швам.

Сперва в Польше на выборах побеждает движение «Солидарность». А затем, в октябре, происходит «бархатная революция» в Венгрии, где назначаются многопартийные выборы, в ноябре — в ГДР (уходит в отставку генсек правящей партии и демонтируется Берлинская стена) и Чехословакии (с коллективной отставкой всего руководства Компартии и отменой статьи Конституции о ведущей роли КПЧ).

12 декабря 1989 года открывается Второй съезд народных депутатов СССР.

Перед его началом Верховный Совет СССР обсуждает проект повестки дня съезда, но для принятия решения о включении в него вопроса об отмене 6-й статьи не хватает трех голосов.

Межрегиональная депутатская группа призывает к всеобщей политической забастовке с требованиями введения многопартийной системы и немедленной отмены 6-й статьи Конституции СССР, а на самом съезде включить вопрос об отмене 6-й статьи в повестку дня требует Андрей Сахаров.

Горбачеву удается удержать ситуацию — съезд не вносит в свою повестку этот вопрос (около 60% депутатов отказывается поддержать это предложение).

Но вопрос с огромным эффектом (заседания съезда по-прежнему смотрит вся страна) вносится в общественно-политическую повестку. Причем вносится в преддверии выборов народных депутатов РСФСР, республиканских, областных, краевых, городских и других советов, назначенных на 4 марта 1990 года. И становится одним из главных вопросов избирательной кампании.

Второй съезд народных депутатов СССР. Академик, народный депутат СССР, лауреат Нобелевской премии мира А.Д. Сахаров во время выступления в Кремлевском Дворце съездов. 13 декабря 1989 года. Фото: Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС

21 января 1990 года группа из двух сотен кандидатов в народные депутаты РСФСР и в местные и региональные советы создает избирательный блок «Демократическая Россия». В соответствии с программой «Демократической России», 6-я статья Конституции СССР должна быть отменена, граждане должны получить право объединяться в партии и союзы. Текст декларации блока в феврале 1990 года публикует журнал «Огонек».

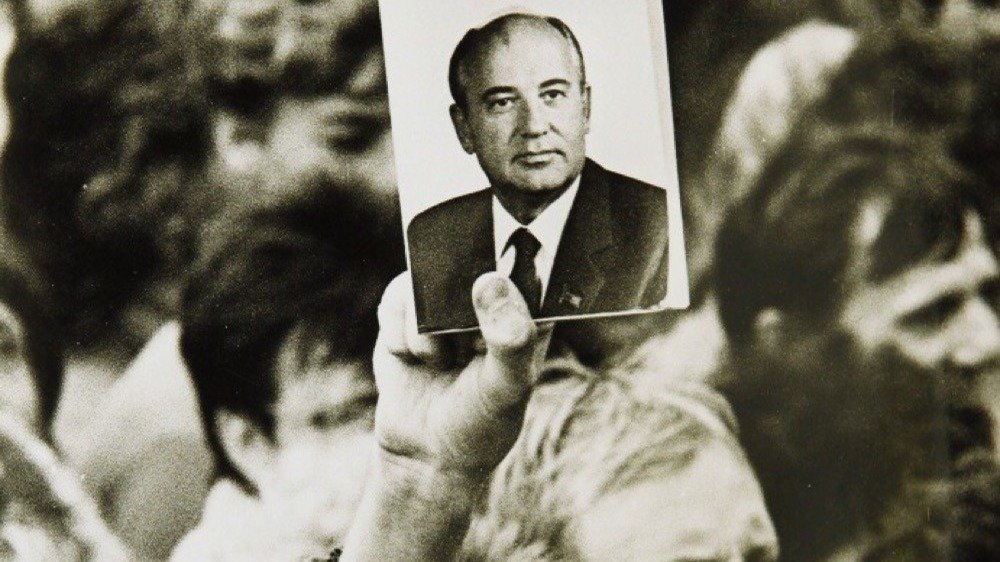

4 февраля 1990 года в Москве проходит один из самых массовых митингов в истории современной России, на котором выступают Борис Ельцин и Галина Старовойтова, Юрий Афанасьев и Евгений Евтушенко, Тельман Гдлян и Глеб Якунин, Олег Румянцев и Владимир Лысенко, а также многие другие. Подавляющая часть лозунгов на этом митинге — за отмену 6-й статьи. Одним из пунктов резолюции митинга становится прямое обращение к Пленуму ЦК КПСС с тем же самым призывом.

На следующий день, 5 февраля, открывается Пленум ЦК КПСС, и на нем сам Михаил Горбачев предлагает отменить 6-ю статью Конституции и легализовать многопартийную систему. Не исключено, что к этому решению его подталкивает прошедшая накануне акция, но и без нее кризис в КПСС уже достаточно очевиден.

Горбачев потом писал, что «решение об отказе КПСС от монопольного положения со всеми вытекающими отсюда последствиями (многопартийная система, допуск политической оппозиции и др.) было принято еще XIX общепартийной конференцией» (летом 1988 года. — Б. В.). Что «если другие элементы политической реформы, прежде всего свободные выборы и создание парламента, предполагалось осуществить без промедления, то переход к многопартийности «планировался» как следующий этап реформы». И что «считалось, что протянется не менее двух-трех лет, прежде чем окрепнет парламент и сложатся нормальные условия для формирования многопартийной системы».

Однако в резолюциях конференции нет ни слова об «отказе от монопольного положения». Напротив, в них говорится о том, что «решение судьбоносных для страны и социализма задач перестройки требует повышения руководящей роли партии и новых критериев оценки выполнения ею этой своей роли» и что «в условиях исторически сложившейся в нашей стране однопартийной системы наличие постоянно действующего механизма свободного диалога, критики и самокритики, самоконтроля и самооценки в партии и обществе — вопрос жизненного значения».

Москва, 4 февраля 1990 года. Фото: Андрей Соловьев, Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС

Возможно, в кулуарах конференции — или в «ближнем кругу» Горбачева — тогда, летом 1988-го, и задумывались о многопартийности. Но ничто не показывает, что Генеральный секретарь был тогда на это настроен. Напротив, все, что он говорил публично вплоть до февраля 1990 года, транслирует намерение сохранить однопартийную систему…

На пленуме вспыхивает достаточно острая дискуссия.

«Разве можно было спокойно относиться к тому, что происходило вчера на митинге, организованном так называемыми демократическими силами? Ведь раздавались прямые угрозы в адрес руководителей страны, призывы к роспуску всех партийных комитетов, включая ЦК, ликвидации парторганизаций, к проведению кампании гражданского неповиновения и другие ультимативные требования», — возмущается с трибуны первый секретарь Киевского горкома партии Анатолий Корниенко.

Ему отвечает Борис Ельцин, выступающий на пленуме в ранге главы комитета Верховного Совета СССР:

«Длительная монополия партии на власть превратила ее в бюрократическую структуру, которая довела страну до крайнего состояния, а народ, десятки миллионов его, — до нищеты.

Нужен переход от партии, отстаивающей однопартийность, к партии, допускающей многопартийность и готовой действовать с другими на основе закона о партиях и общественных организациях. Высший орган — Съезд народных депутатов, и КПСС ему законодательно подотчетна, как и другие партии… Четко сформулировать, что в порядке законодательной инициативы ЦК КПСС сам отказывается от статьи 6 Конституции СССР».

И тем не менее в проект «платформы» к предстоящему летом 1990 года съезду КПСС (никто еще не знает, что он станет для партии последним) без особых возражений включается положение о том, что «КПСС не претендует на монополию и готова к политическому диалогу и сотрудничеству со всеми, кто выступает за обновление социалистического общества».

А еще в проект «платформы» по предложению Горбачева включается положение о введении в стране поста президента, и оно вызывает куда меньше споров. Хотя еще не так давно доминировала прямо противоположная точка зрения, в том числе и у генсека.

Михаил Горбачев во время встречи в ЦК КПСС с первыми секретарями горкомов и райкомов партии и секретарями первичных парторганизаций, принимавшими участие в работе февральского Пленума ЦК КПСС. 8 февраля 1990 года. Фото: Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

На упомянутой 19-й конференции КПСС Михаил Горбачев затронул идею введения в стране президентского поста. И заявил, что «негоже отказываться от того, что рождено самой практикой нашей революционной борьбы», а именно — от советской формы правления. И что «президентская форма правления в условиях нашего многонационального государства неприемлема и не вполне демократична, поскольку слишком большая власть сосредоточивается в руках одного человека».

Прошло полтора года, и концепция поменялась.

«Люди приветствуют то, что сделано в целях повышения роли законодательных органов, разграничения функций партийных и государственных органов. В то же время выражается явная неудовлетворенность дефицитом решительных действий там, где они требуются. Ставится вопрос о создании института президентства со всеми необходимыми полномочиями для проведения в жизнь политики перестройки», — говорит Горбачев, выступая на февральском пленуме.

В проект «платформы» к съезду КПСС после этого включается примечательный фрагмент:

«В обществе все настойчивее ставится вопрос о создании поста главы государства в лице президента, ответственного перед Съездом народных депутатов СССР и обладающего необходимыми властными полномочиями. Это диктуется потребностью в поддержании стабильного развития страны, придании большей динамики перестройке и закреплении гарантий ее необратимости, обеспечении нормального и эффективного функционирования всех государственных и общественных институтов в процессе демократизации, законности и безопасности граждан, в защите интересов СССР и представительстве нашего государства на международной арене».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Надо сказать (и я прекрасно это помню по дискуссиям тех лет), что если общество чего и требовало тогда с завидной настойчивостью, так это отмены 6-й статьи Конституции, а вовсе не введения президентского поста: этой темы тогда практически не существовало в общественном сознании.

Напомню, что лозунгом перемен — на выборах 1989 и 1990 годов — было впоследствии дискредитированное «Вся власть Советам!» как альтернативе власти КПСС. Именно поэтому демократические активисты действовали именно под флагом завоевания позиций в представительных органах власти. А к президентству они относились либо равнодушно, либо скептически…

Как потом будет вспоминать в своей книге «Хождение во власть» Анатолий Собчак, «вопрос о необходимости укрепить исполнительную власть в государстве, вопрос о возможности введения института президентства стал прорабатываться в комитетах и комиссиях Верховного Совета СССР», и «сначала об этом заговорили люди из непосредственного окружения Горбачева — Евгений Примаков и Анатолий Лукьянов».

Аргументы их, по словам Собчака, были таковы: «надо освободить первое лицо государства от бесплодных сидений в Верховном Совете, надо дать возможность Горбачеву решать жизненно важные для страны вопросы, которые он как председатель законодательного органа решать не вправе».

Идея введения президентского поста немедленно вызывает критику со стороны МДГ: Юрий Афанасьев (цитирую Собчака) заявляет, «что институт президентства может привести к узурпации власти, что эта мера укрепит власть партии, что падающий в условиях развала административно-командной системы авторитет КПСС будет укреплен авторитарной властью Президента, а потому демократы должны выступить против идеи президентства».

Сам Собчак между тем, будучи членом Координационного совета МДГ, идею поддерживает, полагая, что «введение института президентства необходимо для разделения законодательной и исполнительной власти» и что «когда союзные республики все громче заявляют о своей самостоятельности, во главе страны необходим человек, обладающий всей полнотой властных полномочий, которые предполагает демократия, а это и есть Президент».

4 марта 1990 года, как уже было сказано, проходят выборы народных депутатов РСФСР и депутатов других уровней. В почти 90% округов — из-за значительного числа кандидатов — никто не получает абсолютного большинства в первом туре, и 18 марта предстоит продолжение в виде второго тура. Но расклад уже очевиден: в Москве, Ленинграде, Свердловске и многих других городах преимущество получают те, кого поддерживает «Демократическая Россия» (при этом формально многие из них остаются членами КПСС, но выступают за демократические перемены).

И в этих условиях 14 марта по предложению Горбачева собирается Внеочередной съезд народных депутатов СССР, на котором главными становятся два вопроса: об отмене 6-й статьи Конституции и о введении президентского поста. В резолюции МДГ, принятой перед съездом, говорится:

«Наша позиция состоит в следующем: считая в принципе институт президентства прогрессивной по сравнению с нынешней формой государственного управления, вопрос о Президенте СССР и о процедуре его выборов нельзя решать наспех, без участия новых Верховных Советов республик, без развитой многопартийной системы в стране, без свободной прессы, без укрепления нынешнего Верховного Совета. Этот вопрос должен быть увязан с конституциями республик, с новым Союзным договором. Без этих непременных условий принятие решения о президентстве несомненно приведет к новому обострению отношений между Центром и республиками, к ограничению самостоятельности местных Советов и самоуправления, к угрозе восстановления в стране диктаторского режима».

Михаил Горбачев отвечает на вопросы народных депутатов СССР, март 1990 года. Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Вопрос об отмене 6-й статьи проходит практически без препятствий — с этим консервативное большинство съезда заранее согласно, тем более что все уже обсуждено на упомянутом Пленуме ЦК. И главной ареной для столкновения точек зрения становится введение президентского поста, и даже не столько учреждение самой по себе должности, сколько то, что с этим связано: способ избрания главы государства и вопрос о совмещении высших государственных и партийных должностей.

Нет никаких сомнений, что президентский пост Горбачев вводит для себя. При этом принимаемые поправки в Конституцию предусматривают прямые выборы Президента СССР избирателями, но для первых выборов Горбачев предлагает сделать исключение: первый президент избирается народными депутатами на съезде.

Это немедленно вызывает острейшую дискуссию: большинство членов Межрегиональной депутатской группы считает, что президента надо избирать всенародным голосованием. А также — что нельзя совмещать две высшие в стране должности, и Президент СССР не может одновременно быть и Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Вопрос о том, можно ли совмещать эти должности, сразу несколько депутатов потребовали решить до того, как решать вопрос о выборах президента.

При этом настроение немалой части съезда было тогда скорее в пользу запрета на «совмещение»: сложился ранее немыслимый стихийный «блок».

Демократы полагали, что нельзя сосредоточить государственную и партийную власть в одних руках, а часть консерваторов полагала, что такой запрет приведет к замене не очень любимого ими генсека более удобной фигурой.

Однако Горбачеву удалось — хотя и не без труда — не допустить принятия этого решения. За предложение о внесении в Конституцию поправки о том, что «лицо, избранное на пост Президента СССР, не может занимать другие политические и государственные посты», голосует 1303 депутата, против — 607, и этого оказывается недостаточно: не набирается необходимых 1497 голосов (две трети от избранных депутатов съезда).

Собчак, выступающий против запрета на «совмещение», заявит впоследствии, что если бы поправка прошла, то «для демократии эта победа была бы пирровой», потому что «впереди были партийные съезды, способные при неблагоприятном для демократии раскладе повернуть общество вспять, и мы знаем, как трудно, по самому краю, они прошли, несмотря на то что Горбачев остался генсеком и на них председательствовал».

Позиция, заметим, лукавая (она и тогда представлялась мне такой): получив огромные полномочия главы государства, Горбачев мог действовать куда меньше, чем раньше, оглядываясь на партийный аппарат.

Ну а затем еще более бурные споры разворачиваются о том, как именно избирать первого президента — всенародно или на съезде.

Тут уже совсем иной расклад: за избрание президента на съезде выступает большая часть консерваторов и партийных аппаратчиков, против — МДГ, но есть и немалое число колеблющихся. Исход совершенно неясен, однако неожиданно демократы натыкаются на возражения не только со стороны секретарей обкомов и горкомов, но и со стороны части своих коллег, в том числе упомянутого Анатолия Собчака, открыто пошедшего против позиции МДГ.

Его аргументация (опять же процитируем «Хождение во власть») такова: если президент избирается всенародно, это означало бы катастрофу, учредить должность президента и не избрать его — значит просто отстранить лидера от власти, окончательно превратить главное должностное лицо государства в спикера Верховного Совета, для подготовки всенародных выборов президента нужно как минимум два-три месяца, на которые страна остается без руководителя, власть вновь вернулась бы к КПСС, и демократизацию можно было похоронить, мы получили бы контрреволюционный переворот и возврат к тоталитарному коммунистическому режиму…

Как и в случае с запретом на «совмещение постов», эти доводы искусны, но лукавы. Только что — в том числе усилиями Собчака — было решено, что Горбачев сохраняет за собой пост Генерального секретаря. И даже если выборы президента пройдут через два-три месяца, за ним остается пост председателя Верховного Совета. О каком «отстранении от власти» может идти речь? И тем паче о «катастрофе»?

Выступая на съезде, Собчак заявляет:

«Давайте задумаемся над тем, может ли теоретически правильное и безупречное положение о возможности избрания Президента всем населением страны быть проведено в наших конкретных условиях? С одной стороны, наличие несомненного паралича государственной исполнительной власти, с другой — ситуация, когда в целом ряде районов страны введено чрезвычайное положение, когда ряд государственных образований, входящих в состав Союза ССР, в одностороннем порядке уже принял решение о выходе из состава Союза. Каждый народ, входящий в состав нашего Союза, имеет право и на выход, и на самостоятельное решение вопроса своего государственного существования. Но, повторю, только в рамках закона, только конституционным путем. И я не вижу сегодня другого способа решения этого вопроса, как избрание первого Президента именно на Съезде народных депутатов СССР. Я буду голосовать за такое решение и призываю всех сделать то же самое».

Анатолий Собчак и Михаил Горбачев, 1990 год. Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Заметим, что через полтора года Собчак заявит, что Горбачев «так и не сумел стать настоящим Президентом своего народа, а остался Генеральным секретарем». Забывая о том, что стать «настоящим Президентом» можно было именно через всенародное избрание, а не через избрание послушным большинством на съезде…

Ну а тогда, 14 марта 1990-го, ряд депутатов — в том числе другой представитель Ленинграда, Александр Шелканов — потребует проведения всенародных выборов первого Президента. И тут — по просьбе Собчака, на съезде (что бывало крайне редко) — выступает академик Дмитрий Лихачев.

Он поддерживает избрание Президента на съезде и заявляет, что «сейчас наша страна объята эмоциями, в этих условиях прямые выборы Президента фактически приведут к гражданской войне, поэтому я против прямого выбора, выбор должен осуществляться здесь и незамедлительно, откладывать его нельзя».

Это выступление оказывается, возможно, переломным — и съезд голосует за раздел Закона «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР», предусматривающий выборы первого Президента депутатами съезда.

15 марта 1990 года съезд избирает Горбачева Президентом СССР — при 1329 голосах «за» и 495 голосах «против». Председателем Верховного Совета СССР после этого избирается Анатолий Лукьянов.

Горбачев получает очень большие полномочия.

Он становится Верховным главнокомандующим, который назначает и смещает военное командование. Он представляет Верховному Совету СССР, а затем Съезду народных депутатов на утверждение и освобождение от должности председателя Правительства СССР, Верховного суда, генерального прокурора, председателя Высшего арбитражного суда СССР. Он получает право вводить военное или чрезвычайное положение в отдельных районах страны, временное президентское правление, объявлять мобилизацию. Он возглавляет Совет Федерации, в который входят вице-президент СССР и президенты республик.

Однако тот факт, что Горбачев не решился на избрание его Президентом на всенародных выборах (которые он, скорее всего, выиграл бы), снизил его легитимность, и это сказалось впоследствии.

Скорее всего, тогда Михаилу Горбачеву казалось, что он выстроил длительную и устойчивую политическую конструкцию, закрепив за собой президентский пост, позволяющий принимать единоличные решения, и сохранив пост Генерального секретаря ЦК КПСС, позволяющий контролировать партийные структуры.

Но он не учел, как выяснилось, многих факторов.

И не учел появления Бориса Ельцина как конкурирующей политической фигуры.

Который вслед за ним тоже захочет стать президентом.

* Властями РФ внесен в реестр «иноагентов».

Добавляйте в Конструктор свои источники: сайты, телеграм- и youtube-каналы

Войдите в профиль, чтобы не терять свои подписки на разных устройствах

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68