В 1968 году Лидия Чуковская писала:

Лидия Чуковская, 1960-е. Фото: архив

«В наши дни один за другим следуют судебные процессы: под разными предлогами — открыто, прикрыто и полуприкрыто — судят слово, устное и письменное; судят книги, написанные дома и напечатанные за границей; судят журнал, напечатанный на родине, но не в типографии; судят сборник документов, изобличающих беззаконие суда; судят выкрик на площади в защиту арестованных. Слово подвергают гонению как бы для того, чтобы еще раз подтвердить старую истину, полюбившуюся Льву Толстому: «Слово — это поступок».

<…>

«Освобождение слова от цензуры» — таков был один из девизов [герценовского] «Колокола». В последний раз «Колокол» вышел сто лет назад — в 1868 году. Столетие! С тех пор цензура сделалась менее зримой, но всепроникающей. Она располагает десятками способов, не прибегая к красному карандашу, заживо схоронить неугодную рукопись».

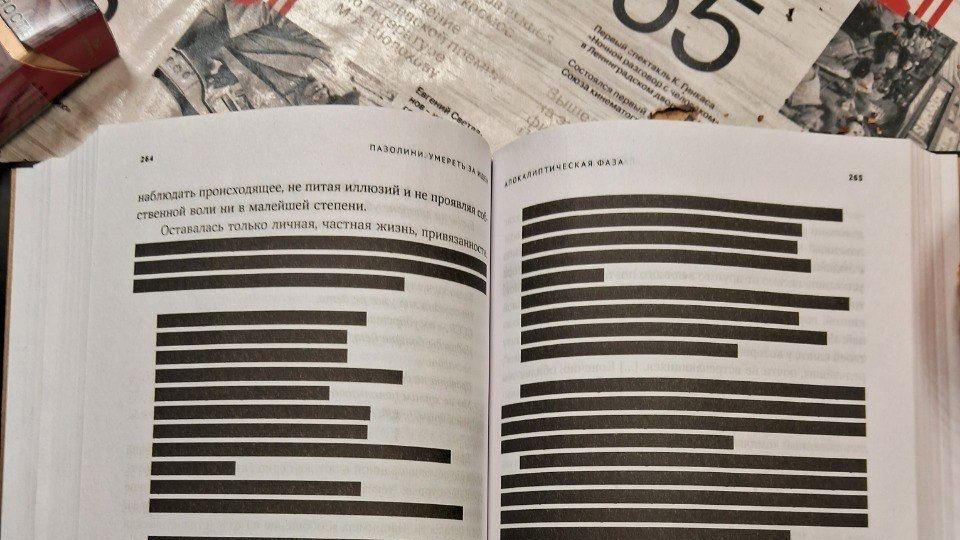

Как видим, мало что изменилось в цензурной политике со времен «Колокола», о котором мы говорили в прошлой главе нашего цикла об истории российской книжной цензуры. Мало что изменилось и за кончавшийся к 1968 году период оттепели — отношения литературы с властью если и успели потеплеть, то ненадолго, неповсеместно и только затем, чтобы болезнь цензуры мутировала в новые, еще более заразные формы. Впрочем, при том что, как писала Чуковская, цензура конца 60-х научилась не прибегать к помощи красного карандаша, такая «классическая» ее форма тоже сохранилась — потому что никуда не делся главный цензурный аппарат, Главлит.

Появившийся на свет в 1922 году, Главлит был ведомством очень занятым: во все годы своего существования он осуществлял и «административное и цензурное преследование» печати (то есть закрывал издательства и периодику, штрафовал, запрещал тиражи, инициировал судебное преследование книжников и журналистов), и «умелое идеологическое давление».

Он и следил за «нарождающимся тонким вкусом» (по Маяковскому) советского человека, запрещая к печати массовую — в его понимании — литературу, и следил за ввозом и вывозом книг, за соблюдением государственных тайн, контролировал произведения «враждебной идеологии», изымал из текстов «наиболее острые места, компрометирующие Советскую власть», — в общем, полностью контролировал и то, что написано, и то, что только подразумевалось.

Характерно, что премии особо строгим и исполнительным цензорам часто составляли 30 рублей — и остается только гадать: то ли случайно они равнялись евангельским тридцати сребреникам, то ли у тех, кто утверждал суммы, было отличное чувство юмора.

Особенно плодотворными в цензурном смысле были отношения Главлита с библиотеками — про эти отношения, породившие спецхраны, подробно писал для «Новой» Павел Гутионтов. Помимо того что по приказу Главлита из библиотек изымались книги всевозможных «нежелательных» авторов, поначалу изъятию подлежали и те книги, где эти авторы просто упомянуты. Позже, правда, цензоры поняли, что рискуют оставить библиотеки вообще без книг — и тогда сотрудники этих заведений массово занялись вычеркиванием неугодных имен из томов, хранящихся в фондах.

Интересно, что в некоторых библиотеках эту практику вспомнили сразу, как только в понятийном аппарате РФ появилась новая категория «врагов народа» — «иноагентов»: один из читателей РНБ рассказывал, что, когда начались массовые признания «иноагентами», сотрудников принудили под угрозой административного наказания вычитывать книги и статьи, хранящиеся в библиотеке, и помечать всех новопризнанных. Правда, перед советскими библиотекарями, занимавшимися тем же увлекательным занятием, стояла задача еще более изощренная: надо было вычеркнуть нежелательные имена со страниц, титульных листов и даже обложек так, чтобы, «с одной стороны, нельзя было прочесть вычеркнутых слов или фраз, а с другой, чтобы не испортить внешнего вида книги и ее содержания». Сложно себе представить, как целые вырванные предисловия или вычеркнутые слова ухитрялись не испортить содержания пострадавших книг.

Наверное, не нужно уточнять, что конфисковать книгу из библиотеки могли буквально за что угодно: например, «Говорит Ленинград» Ольги Берггольц изъяли «за чувство обреченности и пессимизма», за «элементы так называемой кладбищенской поэзии» и «мрачной тональности» текстов ее выступлений, звучавших по ленинградскому радио во время блокады.

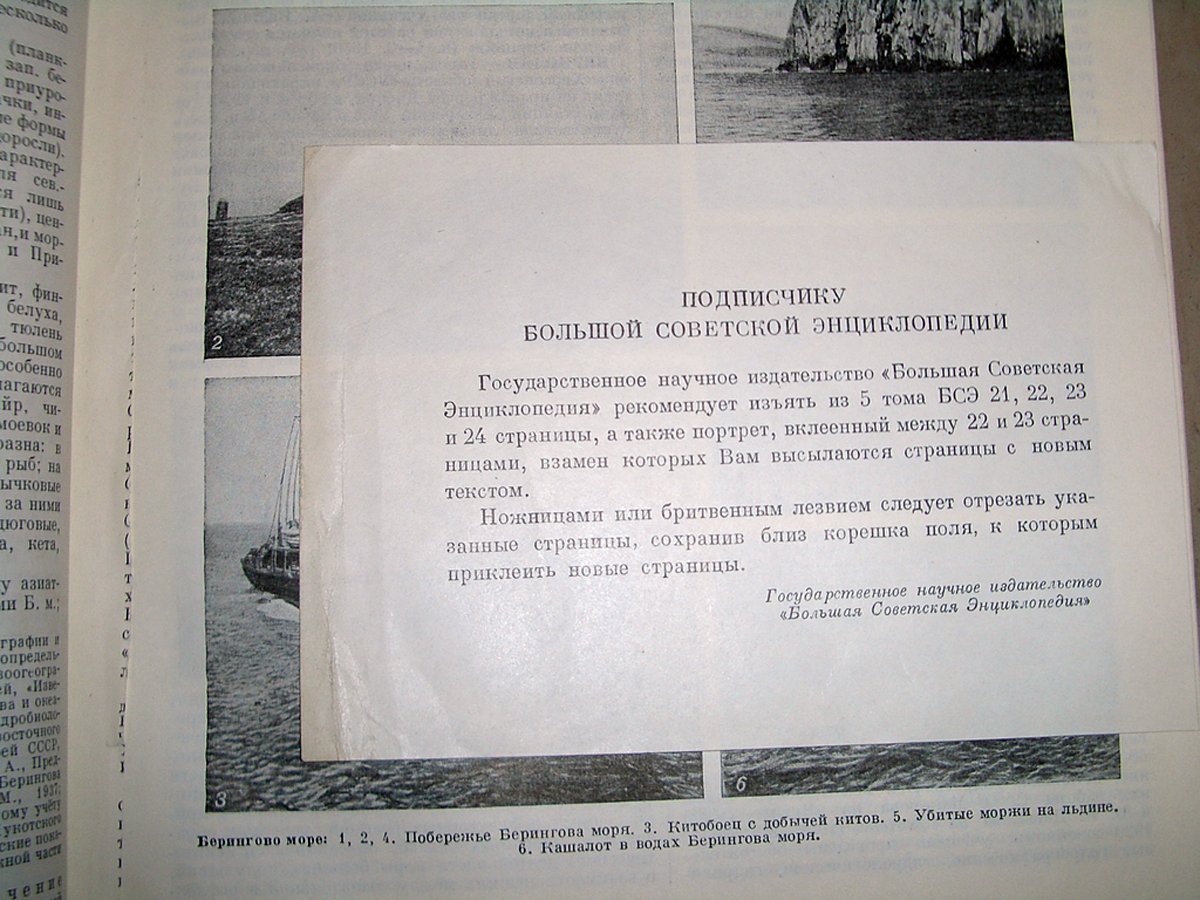

Но если запрет «за что угодно» — дело, в общем, привычное, то гораздо более интересны случаи, когда под цензуру мог попасть кто угодно. Например, сам Берия, который был арестован в 1953 году, — почти одновременно с этим вышел том «Большой советской энциклопедии», в котором была напечатана большая биографическая статья. Понятное дело, что после ареста такую статью пропускать было нельзя, но книга уже отпечаталась и разошлась — тогда во все библиотеки и всем подписчикам энциклопедии разослали указание: вырвать лист с Берией и вклеить другой, присланный на замену.

Фото: архив

Примерно так же абсурдно выглядела произошедшая чуть раньше ситуация, когда в 1952 году по делу врачей был арестован академик Зеленин. Энциклопедия к тому моменту из типографии еще не вышла, но место было уже занято внезапно впавшим в немилость именем — и тогда на его месте возникла статья под названием «Зеленая лягушка». Проблема была только в том, что в зоологии никакой «зеленой» лягушки не существовало, а существовала прудовая, rana esculenta.

О том, когда началась оттепель — и была ли она в действительности вообще, — спорят, но в литературе, как считается, она началась в том же 1953 году, со статьи Владимира Померанцева с вызывающим названием «Об искренности в литературе». В этой статье Померанцев — в самом деле с предельно возможной искренностью — говорил о том, что советская литература давно помертвела: вместо талантливых произведений то и дело выходят тексты, авторы которых стараются совпасть с линией партии и угодить цензорам, критикам, чиновникам и поэтому пишут как под копирку книги про плоских соцреалистических героев, живущих выморочными соцреалистическими конфликтами.

Иначе говоря, по Померанцеву, в советскую литературу можно было въехать только на тракторе. Ситуацию усугубляло и отношение критиков: они занимались в основном вылавливанием в текстах антисоветчины и буржуазности, а не пытались понять, о чем вообще написана книга.

Между прочим, то, о чем писал в своей статье Померанцев, — отдельный феномен книжной цензуры. Ни до советской эпохи, ни после нее цензоры, редакторы и критики не были настолько похожи друг на друга и настолько взаимозаменяемы. Если на автора или на текст обрушивался кто-то из критиков, это означало последующие репрессии в адрес пострадавшего автора — самыми, наверное, яркими примерами этого стали истории с журналами «Звезда» и «Ленинград», печатавшими Ахматову и Зощенко, и травля Пастернака; если рукопись попадала к плохому или просто осторожному редактору, она могла сильно потерять в весе из-за цензорской правки или вообще не дойти до печатного станка.

При всем этом нужно учесть еще и развитие самой первой стадии этой болезни запретительства — самоцензуры: автор, пытающийся хотя бы примерно представить, что может и что не может провести его текст через идеологические пропускные пункты, цензурировал собственный текст еще до того, как он вообще был написан. Цензор времен Российской империи Александр Никитенко когда-то писал в дневниках: «Как они (авторы. — В. А.) могут писать, когда им запрещено мыслить». Советские писатели находились ровно в этом положении.

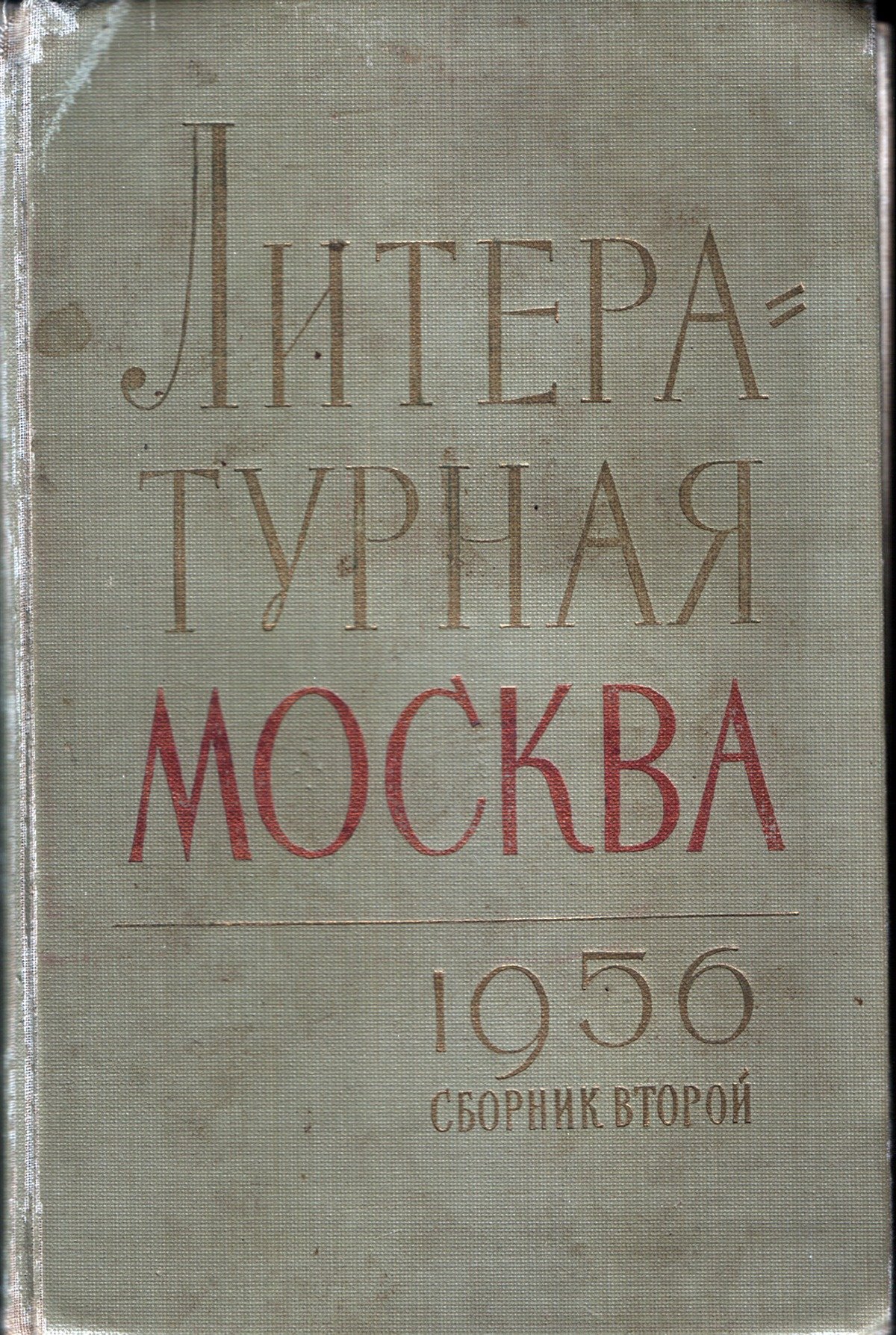

Оттепель была очень относительной еще и потому, что попытки провести в печать запрещенные имена и темы по-прежнему были малоуспешными: например, после публикации в 1956 году второго выпуска «Литературной Москвы», в котором за свободу слова выступали Илья Эренбург, Лидия Чуковская и другие, где впервые за долгое время печатались стихи Цветаевой и Заболоцкого, третий сборник альманаха так и не вышел. А в 1961 году, после выхода альманаха «Тарусские страницы», в котором помимо перечисленных имен напечатались и, скажем, Наум Коржавин, и Борис Слуцкий, и Фрида Вигдорова, не просто закрыли журнал, но и проехались по составителям — начальнику обллита и секретарю обкома по идеологии.

Сборник «Литературная Москва», 1956 год. Фото: соцсети

Дело в том, что один из них — Николай Панченко, — проводя альманах через областную цензуру, показал не те тексты, которые в итоге вошли в сборник, а те, которые можно было показать. Местные цензоры не особенно придирались: все-таки журнал провинциальный, кто его заметит? Но заметили — сначала в местном «Знамени», потом везде, включая Главное управление по охране гостайн при Совмине СССР.

От бдительных критиков особенно досталось Окуджаве, напечатавшем в «Тарусских страницах» повесть «Будь здоров, школяр!»: его обвиняли и в искажении образа войны, и в дегероизации, и в оскорблении памяти погибших, и в разных других грехах, которые знакомы нам по сегодняшней лексике. Особенно по-сегодняшнему выразился на съезде писателей РСФСР Леонид Соболев: «В противодействие окуджавскому «школяру» живут в литературе образы юношей-воинов, действительно выражающие молодежь тех времен, которая со школьной скамьи шла в окоп». Дмитрий Быков (правительство РФ считает «иноагентом») в жэзээловской биографии Окуджавы прокомментировал: «Стоит представить себе эту молодежь, шагающую с парты в окоп, — визуализация убивает и не такие сильные метафоры».

Иначе говоря, хрущевская оттепель оказалась для литературы не такой уж и теплой. Не говоря уже о том, что и само слово, произошедшее от названия повести Ильи Эренбурга, Хрущеву не нравилось, о чем он неоднократно говорил на совещаниях и в частных разговорах. Он был против «идеологической разболтанности» и боялся ее неконтролируемых последствий — и в любых неконтролируемых последствиях обвинял писателей, якобы проповедующих «идеологическую разболтанность».

Альманах «Тарусские страницы», 1961 год. Фото: соцсети

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите donate@novayagazeta.ru или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Скажем, после венгерского кризиса, который в СССР стандартно подавали под видом фашистского путча, в большом докладе про связь литературы с народом Хрущев сказал, что не последнюю роль в этом сыграли именно писатели, — потом этот тезис в разных докладах время от времени повторялся. Примерно то же самое и в тех же терминах говорилось и после ввода советских войск в Прагу.

Естественно, что цензура, и без того не самая вегетарианская, ослаблять после подобных событий хватку уж точно не собиралась — и в конце 70-х гг. родилась не то байка, не то быль про то, как писатели решили в очередной раз пожаловаться главному партийному идеологу Суслову на невыносимые условия существования, а тот ответил:

«В Праге отменили цензуру, и мы вынуждены были ввести туда танки. Если мы отменим цензуру, кто будет вводить танки в Москву?»

Вот эта философия — если отменим цензуру, то по центру Москвы поедут танки, — судя по всему, жила в головах российских цензоров всегда. В статье «Кукиш в кармане» — про то, как в позднесоветскую печать удавалось протаскивать тексты нежелательных авторов (анонимно, конечно), — Сергей Баймухаметов вспоминает, какой острой была аллергия советских чиновников на одно только слово «свобода»: когда он за слишком вольную издательскую и иную деятельность попадал в руки участкового, то заявлял: «А мы, между прочим, живем в свободной стране!» На что дежурный по участку вскидывался: «А! Так ты еще и антисоветчик!» При этом, по воспоминаниям того же Баймухаметова, никаких массовых убежденно диссидентских настроений среди тех, кто протаскивал в печать Цветаеву и Окуджаву, не было — как не было и страха арестов: «Да и чего нам бояться? Власть — наша, народная. И если мы выступаем, то не против нее, а за то, чтобы она стала лучше!» Таким он рисует общее миропонимание шестидесятников.

«За» советскую власть или «против» нее, а нежелательные тексты в печати все-таки оказывались. Можно было, например, вставить в безобидный рассказ о бомже по кличке Пилигрим текст песни, которую герой наигрывал на гитаре туристам, приютившим его у своего костра. Песня, конечно, начиналась со слов «Мимо ристалищ, капищ» — и далее по полному тексту без купюр. Слова и музыка представлялись народными — и так неугодный поэт Бродский оказывался опубликованным в СССР тиражом 120 000 экземпляров. Естественно, проходил этот номер не всегда и не везде — а только там, где текст ложился либо перед не самым образованным (чаще), либо перед не самым трудолюбивым цензором.

При этом поиск внутреннего врага, как всегда, велся то с большей, то с меньшей энергией — и особенно усилился, в частности, после дела Синявского и Даниэля. Характерно в этом знаменитом процессе, о котором заставило всех вспомнить дело Беркович и Петрийчук, то, что обвинение Синявскому и Даниэлю опиралось на заключение «независимой» лексико-стилистической экспертизы, которую проводили все те же цензоры Главлита.

Вообще, эта процедура — когда КГБ отправлял цензорам список книг на экспертизу — была нормальной практикой. Один из вариантов такой переписки — а вариантов в целом было не так уж много, потому что все формулировки всегда были штампованными, — приводит в одной из книг об истории советской цензуры исследователь Арлен Блюм.

«Совершенно секретно

30 мая 1973 г.

СССР

Управление Комитета безопасности

Начальнику Управления по государственной безопасности по Ленинградской области тов. Маркову Б.А.

В связи с возникшей необходимостью просим дать заключение, издавались ли официально и подлежат ли по своему содержанию общедоступному пользованию прилагаемые при сем документы.

Приложение: документы 122 наименований, всего 1818 листов. Начальник Отдела УКГБ ЛО Фомин».

«…перечисленные книги в своем большинстве представляют собой подстрекательское антисоветское чтиво, проникнутое духом ненависти, злобы и бессильной ярости к нашей стране».

(В переводе на гражданский это означало запрет всех приложенных к запросу книг в продаже и в библиотеках.)

После дела Синявского и Даниэля, как уже было сказано, поиск «внутреннего врага» стал вестись с еще большей энергией. Все с теми же формулировками «экспертных» заключений Главлита арестовывались те, кто был уличен в распространении «антисоветской литературы», — например, повести все того же Даниэля «Говорит Москва» (антисоветскость книги была в том, что в ней якобы ложно утверждалось, что «свобода умерщвления людей в СССР в масштабах всей страны лежит в самой сути учения о социализме»). При этом абсолютно очевидно, что главное — и при этом невысказанное — обвинение в адрес Синявского и Даниэля со стороны режима было в том, что оба публиковались за границей. И здесь нельзя, конечно, не сказать о феноменах там- и самиздата.

И о той, и о другой форме неподцензурной литературы написаны библиотеки, и газетная статья — не тот жанр, который позволяет мне все это пересказывать. Но о самом важном — о том, как читались и где доставались эти с таким трудом произнесенные свободные слова, — не упомянуть невозможно. Алексей Макаров, член совета ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр «иноагентов»), вспоминает, что тамиздат проникал в СССР с моряками, журналистами, активистами зарубежных организаций, иногда и просто с туристами, которым разными хитрыми способами удавалось проносить книги через таможню (специально для этого некоторые книги выходили в форматах покетбуков, карманного размера). Чтобы у книг было больше шансов попасть в страну, зарубежные издательства могли имитировать советский шрифт и обложки, периодически ставили «нежелательный» текст под нейтральную обложку какого-нибудь классического произведения, а иногда и ставили на титульный лист советские города.

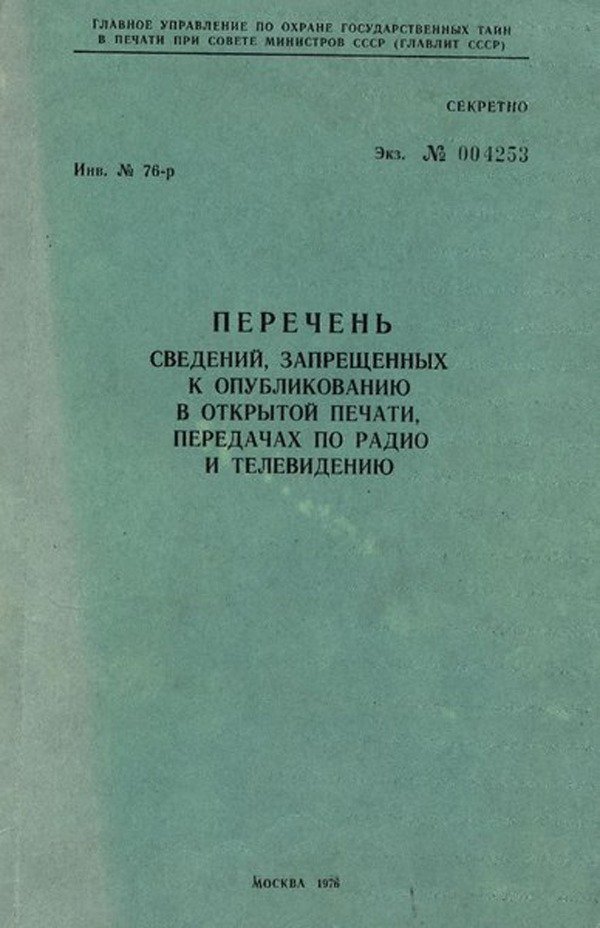

Надо сказать, что тогда, как и сейчас, понять, что именно запрещено, было довольно проблематично: аналога единого реестра экстремистских материалов не было, и хотя по таможням лежали локальные списки нежелательных книг, непонятно, когда и где они появились, — да и унифицированными они тоже не были. К тому же не все таможенники относились к своему труду честно: бывало так, что изъятые на границе книги чудесным образом все равно ходили по Союзу, будучи перепроданными.

Перечень запрещенных сведений, 1976 год. Фото: соцсети

В Москве тамиздатские книги сбывали обычно на черных рынках: один из них дислоцировался в районе Кузнецкого моста, другой — в парке Сокольники. При этом, попав в Россию, тамиздат превращался в самиздат: размножался подручными способами и ходил по рукам. В поздние годы печатные машинки заменили ксероксы, которые стояли в основном в НИИ и других заведениях с закрытым доступом, так что распространение таких текстов было делом если не героическим, то точно довольно рискованным — одна из статей, под которую попадали неудачно рискнувшие, формулировала их вину как «занятие запрещенным промыслом».

Самиздатские книги, как известно, передавались из рук в руки и хранились в библиотеках самиздата «для своих» — а для тех, кто звеном этой диссидентской цепи не был, существовали специальные обозначения. Существует апокрифическая история о том, как один интеллигентный советский гражданин решил подарить дочери на день рождения старое издание «Острова сокровищ» Стивенсона. Поспрашивав знакомых, он направился за Стивенсоном на один из московских развалов, где хитро прищурившийся букинист передал ему загадочный сверток. Придя домой, интеллигентный советский гражданин развернул ткани и обнаружил у себя в руках — о, ужас — «Архипелаг ГУЛАГ».

Отношения советской цензуры с Солженицыным накалялись при этом давно — еще с тех пор, как он открыто выступил против нее в 1967 году, написав письмо Всесоюзному съезду писателей. В этом письме он говорил о нетерпимом главлитовском угнетении художественной литературы и о том, что она не может существовать в категориях «пропустят — не пропустят». Это очень энергичное и образцово публицистичное выступление было, что называется, громом — хотя и среди далеко не ясного неба. Но гром этот, как мы знаем, цензуру не отменил: в 1974 году Солженицын был выслан из страны, его имя оказалось под полным запретом — и под чернилами во всех экземплярах библиотечных книг и статей. Табу с имени и личности было снято только в 1989 году, когда в «Новом мире» был опубликован, наконец, тот самый «Остров сокровищ» — «Архипелаг ГУЛАГ».

То, как медленно и со скрипом перестраивалась в конце века печать, очень наглядно описал Андрей Битов:

«Как нерешительно и стремительно ширилась наша гласность — еще в восемьдесят седьмом нельзя было упомянуть имя Бродского, а в восемьдесят восьмом доносили на Солженицына. Рассуждались уже не книги (цензуры уже как бы не было), а судьбы (идеология оставалась). Сначала стало можно публиковать тех, кто умер, но тоже в последовательности: предпочтительнее тех, кто давно умер (Мандельштам, Булгаков), затем тех, кто за границей не печатался (Платонов, Гроссман),а потом уже — кто при жизни там напечатался, от чего и умер (Пастернак, Домбровский), затем уже тех, кто еще жив. Но и тут последовательное предпочтение: жив, но там не печатался (Рыбаков, Дудинцев), затем — хоть там и печатался, зато жив здесь (Искандер, Венедикт Ерофеев), затем даже так: хоть и уехал, зато на родине и не печатался (Саша Соколов, Лимонов), и лишь затем тех, кто и здесь печатался, и уехал, и там печатался (чтобы распечатать последний ряд, следовало для начала там и умереть (как Виктор Некрасов). Все это была уже застарелая политика, а не цензура — запретны были не тексты, а авторы. Тут тоже оказалась бездна нюансов, кто за кем».

В следующем после публикации «Архипелага» году, 12 июня 1990-го, был принят «Закон о печати» — и тремя китами, на которых он стоял, были полная отмена цензуры, разрешение частной собственности в печати и возможность основывать собственные СМИ.

Эпилог

На этом хэппи-энде приятно было бы закончить историю российской книжной цензуры и сказать, что дальше власть и литература жили долго и счастливо. Как нетрудно догадаться, сказать так мне не удастся — поскольку если бы это было так, то незачем было бы писать и этот триптих. Помимо очевидного — запретов книг в продажах, изъятий из библиотек и прочих рифм, которые я постаралась подсветить, — сегодняшняя книжная цензура сделала очень откровенный шаг: вступивший недавно в силу закон о распространении информации о наркотиках ограничивает сферу своего влияния 1990-м годом — годом, когда прекратил свое существование Главлит.

Традиционные ценности книжной цензуры, таким образом, сохраняются — и особенно главная из них: сейчас, как век назад, цензуры официально не существует. Согласно нашей многострадальной Конституции, цензура по-прежнему запрещена — и снова, как в Советском Союзе, книги запрещает непонятная невидимая сила: не то традиция, не то коллективный безликий доносчик.

Но раз уж мы снова живем во время овеществленных абстракций, есть и то, что не может не порадовать: когда абстракция под названием время делает все, чтобы заткнуть рты, слово — тоже, в общем, абстрактное — снова становится поступком.

Этот материал входит в подписки

Добавляйте в Конструктор свои источники: сайты, телеграм- и youtube-каналы

Войдите в профиль, чтобы не терять свои подписки на разных устройствах

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите donate@novayagazeta.ru или звоните:

+7 (929) 612-03-68