В первой главе нашего цикла статей об истории книжной цензуры мы остановились на эпохе Николая I — одном из самых мрачных периодов для литераторов и журналистов, когда запрещено было почти все. В 1847 году запрещенными оказались не только любые слова против режима, но даже и лишние слова «за»: в печати запрещалось «возбуждение в читающей публике необузданных порывов патриотизма».

Вообще, самую точную — и самую цитируемую — оценку Николаю и его отношениям с политикой, страной и культурой дала дочь Федора Тютчева Анна, написавшая об императоре:

«Повсюду вокруг него в Европе под веянием новых идей рождался новый мир, но этот мир представлялся ему лишь преступной и чудовищной ересью, которую он призван был побороть и преследовал ее».

Отец Анны Федоровны, поэт Федор Тютчев, который, как мы помним из первой главы, и сам был цензором — он занимался иностранной литературой, — тоже не мог не видеть «перегибов» николаевской политики. В 1857 году по рукам — то есть в списках — ходило его письмо князю Горчакову, посвященное рассуждениям о цензуре в России. Тютчев, аккуратно предупреждая, что вообще-то против цензуры ничего не имеет, хотя в последние годы она превратилась почти что в общественное бедствие, писал:

«Нельзя чересчур долго и безусловно стеснять и угнетать умы без значительного ущерба для всего общественного организма».

За два года до этого, вскоре после смерти Николая и последовавшего за ней «дарованием умам недостающего им воздуха», Тютчев назвал наступившее смягчение цензуры «оттепелью».

Анна Тютчева. Фото: архив

Тамиздат и Babook 19-го века

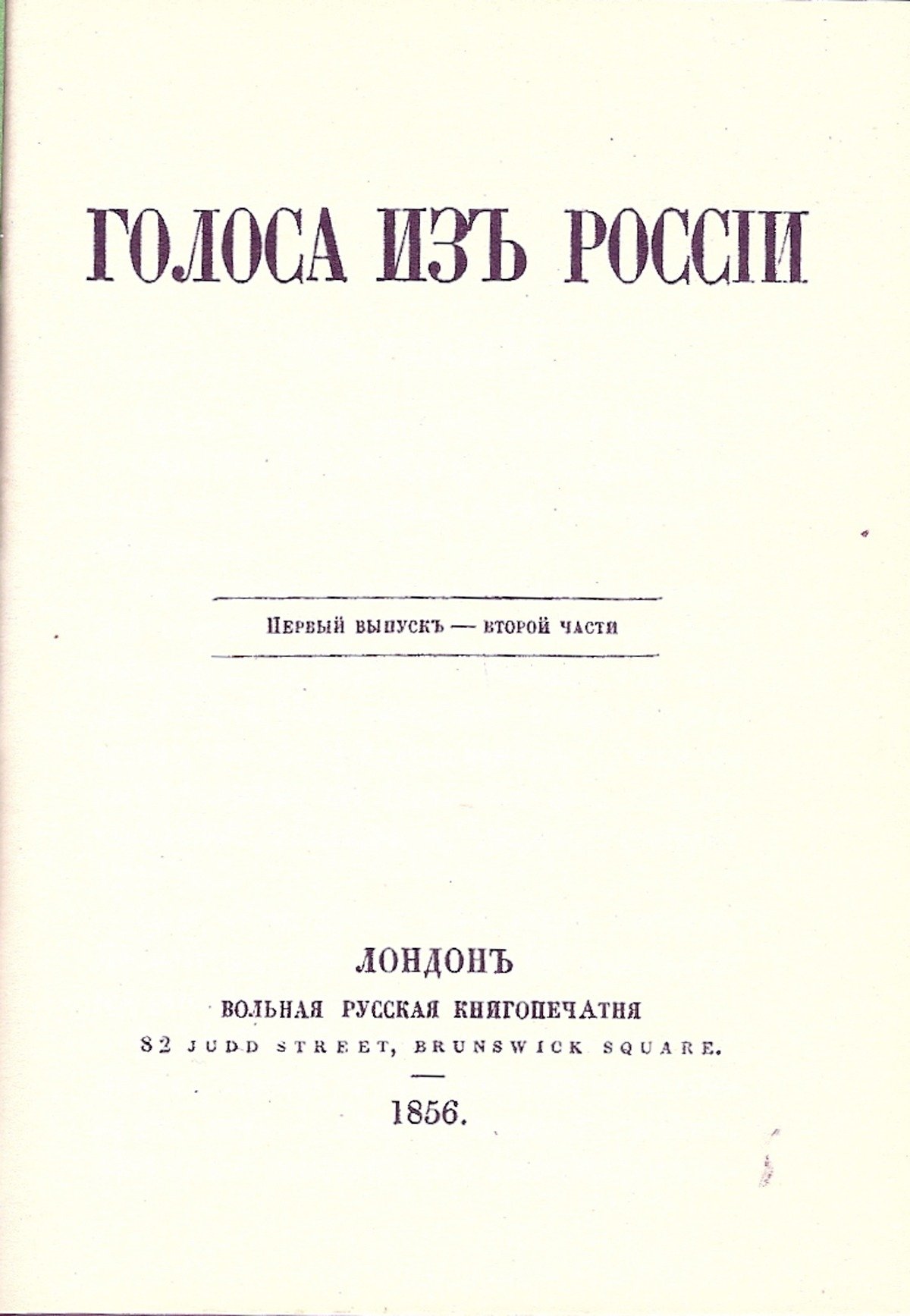

Оттепель оттепелью, но даже в условиях «дарования воздуха» продолжилась борьба с предком будущего тамиздата — с вольной русской типографией Герцена. Эта типография, которую Герцен организовал в Лондоне, была трибуной для всех запрещенных в России голосов — один из печатавшихся там сборников так и назывался: «Голоса из России».

В типографии выпускались статьи и книги либералов и революционеров, запрещенные и ходившие по рукам стихи Пушкина, Лермонтова, Рылеева; «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. В обращении под названием «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси» Герцен предлагал присылать в типографию все свободолюбивое:

«Присылайте, что хотите, все писанное в духе свободы будет напечатано, от научных и фантастических статей по части статистики и истории до романов, повестей и стихотворений. Мы готовы печатать безденежно. Дверь вам открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нет — это останется на вашей совести».

В общем, вольная русская типография была очень похожа на сегодняшний проект Бориса Акунина (правительство РФ считает «иноагентом») Babook — и точно так же, как в случае Babook и Freedom Letters, империя делала все, чтобы отпечатанные там тексты не попадали в Россию и не утекали из нее.

Титульный лист издания «Голоса из России», 1856 год. Фото: Википедия

Борьба велась даже за рубежом: у III Отделения имелись точные сведения обо всех книгопродавцах, распространявших за границей книги вольной типографии, и оно пыталось помешать им в этом. Но, как всегда и как сейчас, у властей мало что получалось: за границей торговали в тех точках, про которые жандармы не знали, и везли экземпляры отпечатанных книг в Россию: через Константинополь в Одессу. В России издания расходились по рукам в тысячах экземплярах, и, по словам историка и чиновника Модеста Корфа, «их можно было найти едва не в каждом доме, если не сказать в каждом кармане».

Сервис тогдашнего тамиздата был на таком высоком уровне, что печатавшуюся в той же типографии газету Герцена и Огарева «Колокол» периодически даже доставляли на дом.

В общем и целом цензурные запреты тогда работали ровно по тем же маркетинговым стратегиям, что и сейчас: чем больше запрещали, тем больше люди стремились это запрещенное достать и прочитать. Все тот же Федор Тютчев все в том же письме о цензуре описывал сложившуюся в стране ситуацию очень красноречиво:

«Невозможно, чтобы правительство всерьез не озаботилось бы явлением, возникшим несколько лет назад и приобретающим такие масштабы, значение и последствия которых ныне никто не смог бы предвидеть. Вы понимаете, дорогой князь, что я разумею учреждение русских изданий за границей вне всякого контроля нашего правительства. Факт этот, бесспорно, важен, очень важен и заслуживает самого пристального внимания. Бесполезно пытаться скрывать растущий успех сей литературной пропаганды. Нам известно, что сейчас Россия наводнена изданиями такого рода, их жадно ищут, они с необыкновенной легкостью переходят из рук в руки и уже проникли если и не в неграмотные народные массы, то, по крайней мере, в достаточно низкие слои общества».

Почта СССР в 1957 г. выпустила марку, посвящённую 100-летию выхода еженедельника «Колокол». Фото: Википедия

На фоне всего этого некоторые цензоры — как, например, сам Тютчев или Александр Никитенко — призывали дать книжникам как можно больше свободы, «положить предел страшному гонению мысли, этому произволу невежд, которые сделали из цензуры съезжую и обращаются с мыслями как с ворами и пьяницами».

Но дело было в том, что при той системе цензурирования, которая досталась в наследство Александру II, несладко приходилось не только цензурируемым, но и цензорам. Система цензуры тогда состояла из двух этапов: предварительной и карательной, то есть текст и вычитывался перед публикацией, и отслеживался после выхода в свет.

В таких условиях те, кто принимал решения, печатать текст или не печатать, отвечали буквально за каждое пропущенное слово — и не только за то, что было сказано, но и за то, что подразумевалось.

Цензора можно было обвинить в любом, даже минимальном, недосмотре — а количество бдительных общественных активистов, замечающих любой намек на несогласие с генеральной линией правительства, тогда было, думаю, не слишком меньше сегодняшнего. Ничего удивительного в том, что в цензорской работе при таких условиях обычным делом были перегибы: вычеркивались слова, строчки, целые страницы, произведения шли «под нож».

Реформы и короткая оттепель

В конце концов необходимость реформирования цензуры стала очевидна и «наверху» — и тогда, в 1861 году, о том, какой должна быть цензура, впервые в истории спросили самих литераторов. Писателям, редакторам и журналистам предложили обрисовать свои представления о том, как улучшить положение литературы и печати, — и они начали высказываться: составлять проекты, писать записки от имени изданий, и в феврале 1862 года для служебного пользования издали большой сборник «Мнений разных лиц о преобразовании цензуры».

Появилась даже специальная комиссия, которая должна была подготовить оптимальный цензурный проект. Но, как это обычно бывает, демократическая инициатива с треском провалилась, и все было решено без участия «общественности». Но сам факт того, что правительство хотя бы попыталось решить проблему демократическим путем, в истории остался.

Победоносцев и списки запрещенных книг

В холодном российском климате «оттепель» закончилась довольно быстро: примерно с выстрелом Каракозова в 1866 году. Все демократические интонации в отношениях правительства с народом начали угасать и раньше, но именно после покушения на императора окончательно сошли на нет — как и попытки ослабить цензуру в печати. 6 июня 1872 года был принят закон, разрешающий комитету министров без суда присяжных решать, какая книга «вредная», какая нет и какие из них приговорить к уничтожению.

Увеличились сроки задержки печатания в типографиях, а за то, что «нежелательную» книгу или периодику пропустили в свет, могли арестовать весь тираж. И еще крепче гайки закрутились, когда над Россией «простер совиные крыла» Победоносцев.

К свободе печати Победоносцев относился просто и однозначно — свое мнение он исчерпывающе сформулировал в речи на совете министров в 1881 году: о печати он отозвался как о «самой ужасной говорильне, которая во все концы необъятной русской земли, на тысячи и десятки тысяч верст, разносит хулу и порицание на власть, посевает между людьми мирными, честными семена раздора и неудовольствия, разжигает страсти, побуждает народ к самым вопиющим беззакониям».

Он, когда-то печатавшийся в «Колоколе» либерал, а теперь живой памятник консерватизму, сделал все, чтобы «ужасная говорильня» замолчала:

провозившаяся контрабандой зарубежная периодика пропала из-за тщательных досмотров на границе, остатки либеральной журналистики внутри страны тоже канули в небытие — цензоры даже научились читать и понимать эзопов язык.

Как писал исследователь Павел Рейфман, за все восьмидесятые годы было запрещено 72 книги — не так много, если смотреть с высоты исторического опыта, но в данном случае важно не столько количество, сколько качество. Например, среди «запрещенки» оказалось множество сочинений Льва Толстого, который стал для цензуры чуть ли не врагом номер один. Строгие цензоры, которые под совиной тенью Победоносцева стали очень трепетно относиться к духовным ценностям литературы, запретили все основные религиозно-философские трактаты Толстого («В чем моя вера?», «Народные рассказы», «О жизни»).

К. П. Победоносцев. Фотография ателье А. И. Деньера, октябрь 1896 года. Фото: Википедия

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Но если это выглядит действием абсолютно закономерным, то запрет других его произведений — и особенно объяснение причин этого запрета — гораздо интереснее. Например, в 1888 году цензорам пришлось прочитать пять произведений Толстого: «Кавказский пленник» и «Два старика» (их печатать разрешили, но с исключениями), «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Чем люди живы» и «Пословицы на каждый день» (все три книги оказались под запретом). Интересно то, как цензоры объяснили, чем им не понравились «Пословицы»:

«Это, несомненно, тенденциозное собрание пословиц, намеренный подбор невольно бросается в глаза, при этом необходимо иметь в виду, что такой сборник представляет собой, вследствие приурочивания пословиц к каждому дню года, народный календарь, в котором нет ни перечня святых, ни сведений, непременно сопровождающих календарь: генеалогической таблицы царствующего дома и т. п.»

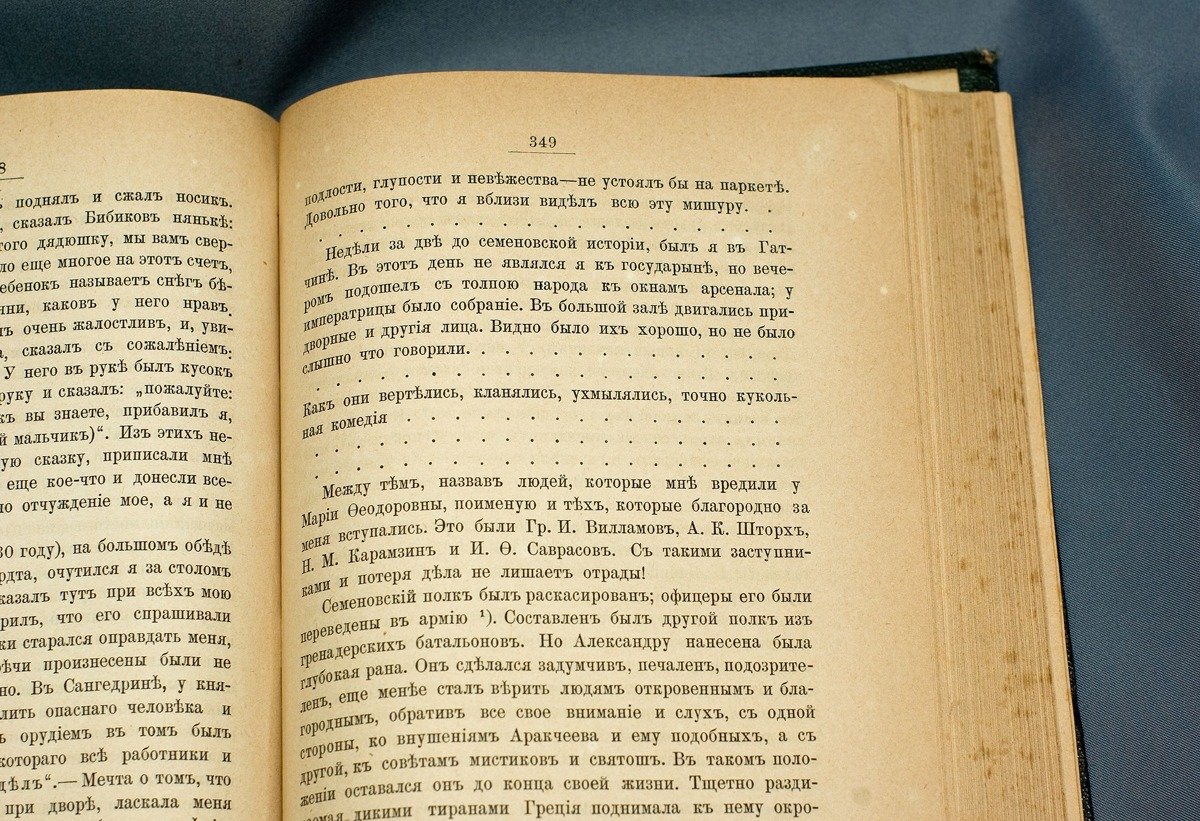

Особенно тяжело пришлось «Крейцеровой сонате»: официальную цензуру она, конечно, не прошла, но проблема была в том, что, как писал в дневнике цензор Феоктистов, Александр III, хотя отзывался о «Сонате» отрицательно, незадолго до этого говорил в узком кругу, что прочел ее с большим интересом и что «это очень талантливое произведение». В итоге ее напечатали в одном из томов собрания сочинений Толстого, после чего этот том арестовали. Тогда Софья Андреевна пришла к самому императору, и тот печатать повесть разрешил, сказав, что просматривать сочинения ее мужа будет сам лично — и, по сути, повторил опыт Николая I, который лично же цензурировал Пушкина.

Помимо запрещенных книг Толстого — а их в конце концов набралось несколько десятков — среди «нежелательных» книг оказались, например, «Трущобные люди» Гиляровского, шестой том сочинений Лескова, переводные «Отверженные» Гюго, Ибсен, множество произведений Всеволода Гаршина и «Капитал» Маркса.

В то же время впервые была проведена массовая чистка библиотек: изъятыми оказались книги Добролюбова, Писарева, Михайловского, несколько комплектов журналов («Русское слово», «Современник», «Отечественные записки», «Знамя», «Русская мысль» и др.) за определенные годы — всего около 133 наименований. Спустя десять лет в библиотеки спустили новый список «нежелательных книг», включавший уже 165 наименований, и в него, в числе прочего, входили и запрещенные книги Толстого. После этого библиотечные списки стали нормой.

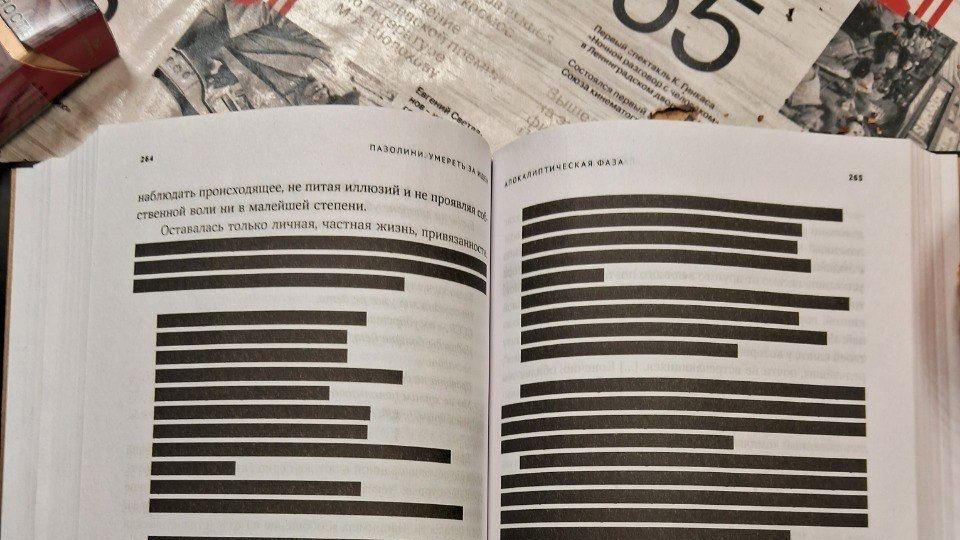

Н.И. Греча «Записки моей жизни», 1886 год. На странице 349 зацензурированные места заменены точками. Фото: Википедия

Перед революциями, или АСТ — не первый

От последних предреволюционных лет сохранилось множество циркуляров, уточнявших и объяснявших, как и что среди печатной продукции следует запрещать. Особенно интересным мне кажется одно замечание из циркуляра от августа 1901 года, в котором говорилось, что при печатании изданий, прошедших предварительную цензуру, исключенные цензурой места запрещалось отмечать пунктиром, полосами или пробелами. Видимо, и в начале ХХ века особо сообразительные книгоиздатели выпускали книги по принципу АСТовской биографии Пазолини — с закрашенными строками.

Несмотря на все запреты и на многочисленные циркуляры, перекрыть поток литературы и периодики, видимо, не удавалось, и в мае 1905 года уже Николай II в раздражении написал новому министру внутренних дел Булыгину, что «печать за последнее время ведет себя все хуже и хуже».

Впрочем, скоро царю пришлось мириться с этим поведением: на фоне революции началась еще одна — на этот раз совсем уж кратковременная — «оттепель». Длилась она с 17 октября, когда вышел Манифест о даровании незыблемых свобод личности, слова, собраний и союзов, до 24 ноября, когда были сформированы временные правила о печати, — и это время современники называли «медовым месяцем свободы печати».

В это время периодика выходила без цензуры, на страницах газет обсуждались репрессии против журналистов и печатались планы по установлению полной свободы слова, издания выходили тогда и так, когда и как хотели сами, а не как приказывал цензор. «Оттепель» оказалась недолгой: с концом революции закончилась и свобода. К тому же для привычного закручивания гаек представился и новый повод — закон военного времени. Причем «Временное положение о военной цензуре» вышло на следующий же день после начала войны, и это означало, что документ готовился заранее.

Книжные комиссары и Курочка Ряба

Пришедшие позже к власти большевики снова поначалу пообещали печати «оттепель»: одним из их лозунгов было утверждение, что печать должна быть свободной. Тем не менее эта «оттепель» оказалась еще короче двух предыдущих: 27 октября (9 ноября) 1917 года вышел «Декрет о печати», который, по сути, похоронил все обещанные свободы:

«Закрытию подлежат лишь органы прессы:

- призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству;

- сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов;

- призывающие к деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого характера».

Все это было сделано именем борьбы с контрреволюцией — и, как обещал документ, временно: пока не установятся нормальные условия.

Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и все запреты «Декрета» сохранились, по сути, на все время существования советской власти.

Новая власть сразу заявила о том, что ни один орган печати выйти в свет без ее санкции не может, за этим следили комиссары по делам печати — и некоторые из них особенно отличались революционным рвением.

Например, петроградский комиссар Лисовский сильно усложнил жизнь петроградскому издательству «Алконост», в котором выходили книги Александра Блока, Алексея Ремизова, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и других. За издательство вступался Максим Горький, уверявший, что книги «Алконоста» нужно оставить в покое, потому что они имеют серьезное значение и потому что «агитационная литература не может исчерпать всех потребностей духа». Как нетрудно догадаться, Лисовского доводы Горького не слишком убедили и проблем издательства с выпуском книг не решили.

Во время Гражданской войны цензура дробилась и распадалась на множество учреждений, которые плохо умели договариваться и синхронизироваться, а периодически даже конкурировали. В дальнейшем цензурный аппарат укреплялся и централизовывался — вначале при помощи образованного в 1919 году Госиздата, а потом, с 6 июня 1922 года, — через Главлит. По сути, именно с его создания и начинается история советской цензуры в том виде, в котором мы ее знаем.

Выдача представителям воинских частей газеты «Известия Петроградского Совета» в Таврическом дворце, март 1917 года. Фото: Яков Штейнберг

Самой наглядной — и не самой банальной — иллюстрацией к тому общему принципу, по которому работала молодая советская цензура, мне кажется постановление по заявлению Главлита насчет противоречий в оценке детских сказок «Курочка Ряба» и «Белочка». Согласно этому постановлению, 22 февраля 1927 года комиссия во главе с Луначарским на полном серьезе разбиралось в том, проповедуют ли эти сказки буржуазно-монархические ценности. В ходе заседания составилась четкая таблица с критериями, чем, по мнению комиссии, советская детская литература отличается от «старой». Самые интересные критерии выглядели так:

Установка «Курочки Рябы» и других сказок:

«Идеализм. Обывательское поживание. Уклонизм. Проповедь терпения. Метафизика, мистика. Религиозный и иной гашиш. Бегство от современья. Добрые короли и принцы, добродетельные царевны. Высшее счастье им служить, женившись на царевне в награду.

Мальчики с кухни на елке у господских детей. Анти-производство, романтизм. Апология хитрости, обмана, жестокости. Радость личного превосходства. Традиционное деление животных по качествам, нередко не соответствующее научным данным».

Установка советской литературы:

«Материализм. Воспитание на борьбе. Классовый подход. Воля к переустройству. Реальный учет действительности. Наука и труд. Участие в современном обществе. Политическая установка на борющийся пролетариат и крестьянство. Трудовая деревня. Рабочий, завод, фабрика. Здоровые жизнедеятельные эмоции. Радость жизни. Ощущение коллектива».

Это постановление, хотя и приведенное здесь в сокращении и с переставленными характеристиками, по-моему, один из тех документов, который отражает суть эпохи в целом.

Главный критик страны, или Нескромная биография

Другим таким документом — хоть и менее красноречивым, и менее наглядным — я бы назвала стенограмму выступления Сталина на совещании ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1940 года, где обсуждался только что снятый фильм «Закон жизни». О том, каким цензором был Сталин, мы знаем много, — но даже если бы мы не знали о сталинской цензуре вообще ничего, эта стенограмма рассказала бы о нем достаточно. Этот текст — вся история цензурного террора его эпохи в миниатюре. Здесь его умение ходить вокруг жертвы широкими кругами, начиная издалека: например, с разговоров о том, какой должна быть литература или как нужно в искусстве описывать образ врага:

«Требуется, чтобы произведения дали нам врага во всем его главнейшем виде. Это правильно или неправильно? Неправильно. Я бы предпочел, чтобы нам давали врагов не как извергов, а как людей, враждебных нашему обществу, но не лишенных некоторых человеческих черт. У самого последнего подлеца есть человеческие черты, он кого-то любит, кого-то уважает, ради кого-то хочет жертвовать. Есть у него какие-то человеческие черты. Нам нужна правдивость, изображающая врага полноценно не только с отрицательными чертами, но и положительные черты, которые были, например, упорство, последовательность, смелость идти против общества».

Иосиф Сталин. Фото: архив

Здесь замечу в скобках, что сталинские рассуждения об образе врага в искусстве особенно интересны на фоне той программы, которую предложил на днях Сергей Новиков: в ней этой теме уделено отдельное внимание и тоже сделан упор на то, что враг должен обладать «человеческим лицом». Это, конечно, не параллель, но сама по себе рифма кажется интересной.

В той же стенограмме отражено и отношение Сталина к искусству — и умение хладнокровно и медленно выносить ему смертный приговор. Единственное, о чем, пожалуй, этот документ не скажет, — так это о сталинском фарисействе.

В книге об истории российской цензуры исследователь Геннадий Жирков описывает абсолютно выдающийся пример того, как работал Сталин-цензор, когда ему потребовалось редактировать собственную биографию. Жирков приводит много интересных правок, которые внес в свой портрет вождь мирового пролетариата, но особенно показателен целый вписанный его рукой абзац, развивающий идею о том, что он был продолжателем дела и теории Ленина:

«Руководителем этого ядра и ведущей силой партии и государства был товарищ Сталин. Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования. В своем интервью немецкому писателю Людвигу, где он отмечает великую роль гениального Ленина в деле преобразования нашей родины, Сталин просто заявляет о себе: «Что касается меня, то я только ученик Ленина, и моя цель — быть достойным его учеником»».

При всем блеске приведенных строк Жирков пишет, что сначала великий редактор еще и вместо «просто заявляет» написал «скромно заявляет», но, почувствовав перебор, исправил текст.

При таком личностном подходе к текстам редактора-цензора интересно то, насколько обезличенной была в сталинскую эпоху цензура в целом. От цензоров тех лет почти не осталось фотографий, современники не знали их имен — и даже сам факт наличия цензуры в стране замалчивался. Как будто какая-то абстрактная сила вымарывала и переписывала куски текстов, увозила на черных воронках авторов, выносила приговоры.

Наверное, не будет большой ошибкой сказать, что именно в то время цензура получила почти физическое воплощение и реальную власть — политическую, психологическую, моральную.

…После этой зимы снова наступила оттепель — более долгая, но и более размытая, чем все предыдущие. После сталинского террора цензура начала играть по другим правилам — по тем, к которым изо всех сил стремится вернуться сейчас и которые вынуждены изучать мы сами, если хотим в этой игре выиграть. О них пойдет речь в следующей главе.

Этот материал входит в подписки

Добавляйте в Конструктор свои источники: сайты, телеграм- и youtube-каналы

Войдите в профиль, чтобы не терять свои подписки на разных устройствах

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68