— В прошлый раз мы говорили о жизни внутри антиутопии. Еще один важный признак едва ли не любой антиутопии — это особый язык, принятый в антиутопическом обществе. Когда мы с семиклассниками читали «Дающего» Лоис Лоури, обратили внимание на то, что всех детей в этом обществе учат использовать правильные выражения и жестко наказывают за неправильные. Например, нельзя говорить «я умираю от голода», надо просто сказать, что сильно проголодался. В этом обществе называют «удалением» физическое уничтожение: там «удаляют» слабых новорожденных, стариков, преступников. Дети спрашивают: а почему в каждой антиутопии обязательно какой-то свой язык? Оформление такого языка происходит на наших глазах — все эти общеизвестные «хлопки», «подтопления», «задымления»… Зачем обществу новояз?

— Ну, начнем с того, что оно уже не общество. Более того, возникает вопрос: а есть ли общество, которому этот новояз может быть нужен, или сам новояз формирует иллюзию, что такое общество где-то имеется? Такого общества, может быть, и нет. Во-вторых, язык — это всегда некий маркер субъектности. Наша субъектность зачастую такова, каков наш язык. Ведь мы принимаем решения на основе наблюдений. А наблюдения зависят от того, как мы можем сформулировать то, что видим. Проще говоря, у нас нет фактов, у нас есть их описание. Соответственно, если мы до некоторой степени управляем описанием факта, то в сознании мы управляем и самим фактом. А новояз — это именно такой инструмент.

Денис Греков. Фото: соцсети

— Я помню, как в начале 90-х было принято потешаться над языком политкорректности, который к нам быстро хлынул с Запада, когда использовалось «не». Не «умственно отсталый», а «интеллектуально отличный», не «низкого роста», а «вертикально отличный». Некоторые слова — привычные нам и 20–30 лет назад совершенно нейтральные, вот как слово «негр», — к сегодняшнему дню стали совершенно неприличными. Политкорректность к нам пришла через английский и все-таки повлияла на язык определенной части общества. А другая часть с негодованием отвергает его. Здесь от общества или от власти зависит, приживется ли этот язык?

— Язык политкорректности как таковой формировался в специфических условиях: люди боролись с дискриминацией, с сегрегацией. И знание о том, что, управляя языком, мы управляем субъектностью, в нормальном обществе и стало причиной формирования такого языка. То есть с помощью этого языка фактически те люди, которые ранее подвергались дискриминации, добивались того, что язык переставал их дискриминировать. И следовательно, они рассчитывали, что их не будут дискриминировать и в реальной жизни. Но здесь есть нюанс.

Когда это явление попало на российскую почву, оно попало туда без той культуры, внутри которой сформировался этот язык. И в итоге ирония сыграла с россиянами очень плохую шутку: высмеивая этот язык, они тем самым высмеивали и эти культурные нормы тоже.

И в итоге мы имеем отчасти то, что имеем: общество, в котором массовое сознание реально осталось в доинклюзивном состоянии. Оно нормализует неравенство и насилие.

— А сейчас то же самое происходит с феминитивами. И идеей феминизма как таковой.

— С феминизмом тут другая история. Путинскому режиму феминизм просто опасен.

— Но с феминитивами борются в основном на уровне «не нравится слово»: слова внедряются, в общем, напролом, без учета правил словообразования в русском языке — силком и через колено.

— Ну, этим, как правило, занимаются просто энтузиасты. Нет филологической подготовки.

— И вот получается, что, с одной стороны, внедряется государственный язык, а с другой стороны, энтузиасты внедряют свой язык толерантности или феминизма. С третьей стороны, совершенно интуитивно массами овладевает язык практической психологии: все начали говорить о токсичных нарциссах, абьюзе, газлайтинге и прочем. И на столкновении этих языковых стихий возникает удивительный языковой и социальный феномен.

— И это нормально. Язык же отражает жизнь так или иначе. Так и должно происходить в целом развитие языка: он должен изменяться под воздействием обстоятельств. С появлением новых теорий, собственно, появляются и новые языки описания. Когда в свое время возникла первая волна феминизма, было трудно описать те явления, по поводу которых он и возник. Собственно, все эти термины вроде абьюза, газлайтинга и всего остального — все это возникло именно как новый язык описания, который позволял женщинам сформулировать, как именно они переживают свой живой опыт.

Когда это происходит естественным образом, это нормально — это отражает развитие нашего общества, развитие социальных и технических теорий. Например, в XVIII веке компьютером называли человека, который занимался вычислениями. Язык — штука гибкая. Но этим можно пользоваться, если у государства, например, есть достаточно ресурсов. К примеру, через систему государственной пропаганды оно формирует язык — именно с целью политического управления страной, с целью формирования той субъектности, которая устраивает его.

— Как происходит сам процесс создания этого государственного языка, языка пропаганды? Существуют ли общие закономерности?

— Прежде всего это переопределение слов. Например, у нас есть слова «традиционные ценности». Что они должны означать в норме? Такие ценности, как любовь, человеческая жизнь, эмпатия, гуманистическое отношение к людям. Вполне себе традиционные ценности в нормальной жизни. Что понимается под «традиционными ценностями» в путинской России?

— Нетерпимость к однополым бракам.

— Нетерпимость к однополым бракам, нетерпимость ко всему, что мешает государственной репродуктивной политике, нетерпимость к женским свободам. Набор сервильных ценностей, которые, опять же, предназначены для того, чтобы государству было удобно использовать людей. Вот это и понимается под «традиционными ценностями». Что произошло? Подмена смысла самого слова. Теперь этот смысл слова описывает другие понятия — не те, которые туда изначально вкладывались. Традиционные ценности, в общем, хорошо были известны и до этого: не убий, не укради и так далее. Но с помощью государственного новояза все это очень легко трансформируется.

— И государство, таким образом, предлагает обществу набор новых понятий, которые оно должно принять.

— Да, причем очень часто эти понятия выражаются с помощью ранее известных слов, которые просто меняют свое значение. Либо, наоборот, происходит вытеснение слов, которыми раньше описывали явление: например, вместо «взрыва» говорят «хлопок», вместо «падения экономики» — «отрицательный рост».

— Какие черты новояза, которым сейчас пользуется российское государство, вы бы отметили?

— Ну, во-первых, это бюрократизм. Этот язык во многом состоит из канцелярщины. И функция у этих режимов языка очень простая — деперсонализация.

То есть этот язык устроен так, что он исключает персональную ответственность за все то, что происходит, любую роль личности во всем этом. Какая-то ситуация — «случилась», а не кто-то ее «создал». Что-то «началось», а не кто-то «начал».

Это характерно именно для бюрократизированных языков: за формальными конструкциями прячется вполне конкретный деятель. Но язык устроен так, что этот деятель — как будто просто аватар системы, не более того.

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

— Кстати, ведь государственный язык постепенно меняется. Если посмотреть на газету «Правда», то видно, что в конце 30-х годов были одни формулы, в середине 40-х — другие. Скажем, в послевоенные годы — где-то с 1946-го по 1953-й — чуть не обязательной частью статей о литературе в этой газете были заголовки обязательно с двумя прилагательными: «Пошлая и вредная стряпня Михаила Зощенко», «Безответственная и опасная политика журнала «Мурзилка», «Гнусная бандитская вылазка литературных белогвардейцев». А вот в газете «Культура и жизнь» (была такая специальная газета для партийного руководства культурой) заголовки почти как в деловых письмах: «Об одной ошибке редакции журнала такого-то», «О политических заблуждениях такого-то писателя», «О некоторых вопросах педагогической науки».

— Да. Это формализованный язык. Его функция заключается в том, чтобы четко обозначить, какой сигнал передается. Один — если это «заблуждение», другой — если это «гнусная и злобная стряпня». Исходя из таких определений, каждая редакция понимает, что делать с текстами, например, Зощенко, это во-первых. Во-вторых, эти сигналы транслируются и как некое руководство к административным действиям местных властей, руководителей и так далее.

— То есть здесь газетные статьи фактически несут функцию деловой коммуникации. И даже им жанрово уподобляются. Вот это — приказ, это — методическое письмо, оно носит рекомендательный характер. Я в десятом классе училась на курсах машинописи и делопроизводства, мы как раз изучали правила оформления деловой переписки. А сейчас подумала: в самом деле, как же это похоже! Раньше в голову не приходило.

— Да. Мы воспринимаем эти формулы как некое оценочное суждение. А это на самом деле оректив — то есть указание на то, к какому действию надо перейти.

— В сегодняшнем языке что-то такое тоже формируется?

— Сегодняшний язык, мне кажется, еще не достиг такой степени формализации. Советская пропаганда все-таки, особенно после войны, находилась в весьма стабильных условиях, не меняющихся десятилетиями. Линия партии колебалась достаточно медленно и предсказуемо. У советской бюрократии было время сформировать образ языка.

— А у нас пока что-то вроде бурного послереволюционного словотворчества?

— А сейчас все происходит достаточно быстро. Высокоформализованный язык еще не устоялся. Ну, например, одно время определенные события назывались оранжевыми революциями. Потом какие-то пропагандисты сообразили, что революция — это прямое волеизъявление народа, и стали называть эти события переворотом. И в пропаганде закрепилось определение этих событий — «переворот». И это, естественно, будет транслироваться дальше.

Но черт его знает, какие события последуют. Может, потом добавят, что это был какой-нибудь «либеральный переворот» или еще что.

— Но, кстати, за словом «либеральный» тоже закрепились какие-то совершенно иные значения, чем первоначальное. Сейчас это означает что-то вроде «дьявольский».

— Ну да. Большинство населения России вообще с трудом понимает, кто такие либералы, и поэтому берет это словоупотребление исключительно из тех текстов и медиасообщений, которые скармливает ему пропаганда. А там это определяется как «русофобский», «злобный», «западный». Адский сатана, выращивающий боевых комаров. Все это фактически замещает реальный смысл данного слова в сознании наших людей.

— А кстати, антоним к «либералу» — «консерватор». Но слово «консервативный», в отличие от слова «либеральный», в нынешней российской риторике вообще не используется.

— А слово «консервативный» нашим властям тоже не нравится. Потому что, по сути, если кто-то действительно консервативен, он будет придерживаться ценностей, которые также не находятся в согласии с сегодняшними якобы традиционными. Это ведь не консервативные ценности. Это ценности модернизированного тоталитарного характера. Здесь в чистом виде подмена смысла понятий. То есть эти ценности никакие не традиционные. Никакой традиции здесь нет — ну, если только не считать тоталитарное общество сталинских времен, когда, в общем, женщина тоже воспринималась как сервисная единица в интересах государства и как репродуктивная единица, опять же, на службе в интересах государства.

— Но, кстати, в советском обществе, в отличие от патриархального, женщины — это огромный трудовой ресурс.

— Конечно. Ну, обычно говорят, что в Советском Союзе произошла эмансипация женщин и так далее. А ведь именно эмансипации не произошло: у женщин появились скорее новые обязанности, чем новые права. Женщины довольно быстро стали государственным имуществом наравне с мужчинами. В этом смысле эмансипация, может, и произошла, а в плане прав и свобод ситуация была ровно такая же, как у всех жителей Советского Союза: у всех было право умереть ради интересов государства. Или право трудиться самоотверженно — тоже ради интересов государства. Или право поехать по распределению туда, куда их пошлет государство.

— Но в этом праве мы впереди планеты всей! Кстати, когда я смотрю на этот новый язык в области образования, вижу, что здесь считают очень важным подчеркивать наш приоритет во всем. Первые в космосе, первые в научных открытиях. Организация, которая пришла на смену пионерии, — «Движение первых».

— Ну это же калька с пионеров, по сути. Прямо буквальный перевод.

— А почему это так важно заявить, что мы первые?

— Это связано с принадлежностью к массе. Человек отождествляет себя с какой-нибудь толпой, и ему кажется, что эта толпа — лучшая.

Для любой массовой структуры характерно такое стремление к самовозвеличиванию. Потому что это соответствует аффекту, который люди испытывают при включении в эту массу, это облегчает для них данный процесс.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Это работает не только с пионерами или «Движением первых», это работает и при национальном строительстве. Крайне националистические организации тоже утверждают: наша нация самая первая и лучше остальных. Это очень характерная особенность любой массы, а не общества.

— Есть ли в нынешнем формирующимся языке государства что-то такое, что отличает его, скажем, от языка Советского Союза?

— Да, есть. Многие советские идеологемы просто перепакованы на современный лад, на другой формализированный язык. Какой-нибудь альтруизм или самопожертвование ради государства перепаковываются как склонность не к получению личной выгоды, а к самореализации через бескорыстное служение обществу и стране. Материальные ценности тоже допускаются, но когда-нибудь потом, когда будет государство всеобщего благоденствия. По сути, это тот же самый коммунизм: мы сейчас напряжемся, мы сейчас будем жертвовать собой ради того, чтобы будущие поколения жили в обществе благоденствия, чтобы у каждого был свой дом…

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

— Не могу не спросить, какую роль во всем этом языке — и сформировавшемся, и формирующемся — занимает бранная лексика. В Советском Союзе обязательно были какие-нибудь «гнусные наймиты», «кровавые псы»… «Расстрелять как бешеных собак» — и никак иначе. По-моему, китайская лексика времен Мао Цзэдуна была еще более красочной. А сейчас, когда видишь, как изъясняется российское Министерство иностранных дел или Дмитрий Медведев в своем твиттере, так вспоминаешь, что нам в детстве в таких случаях говорили: тебе надо рот помыть с мылом. В чем причина этой ритуальной брани?

— Собственно, причина именно в этом: это действительно ритуал. Брань выполняет задачу аффективной накачки — в этом отличие массового языка. У любой массы повышенный порог восприятия. В толпе люди слышат только то, что сказано повышенным тоном, отвечают только на яркие эмоциональные стимулы, реагируют на особенно заметные световые импульсы и так далее. Поэтому в программе новостей и говорят таким тембром, будто орут, хотя содержательно говорят спокойно. Это все рассчитано на аффективную составляющую.

Брань и должна вызывать аффективный ответ, для этого все и делается. В аффекте человек плохо соображает. Собственно, того они и добиваются.

— Но ведь аффект нельзя удерживать сколько-нибудь долго. Ведь в принципе любое напряжение время от времени должно ослабевать. А тут оно все возгоняется, возгоняется…

— Да, с другой стороны, в какой-то дискретной форме человек может пребывать в аффекте почти неограниченное время. То есть аффект не длится постоянно, целую неделю, но происходит регулярно — как у Оруэлла есть «пятиминутки ненависти». Под воздействием современных медиа это может проживаться просто как отдельные фрагменты дня.

— В «Обитаемом острове» тоже регулярно включают башни, и все вскакивают и со стеклянными глазами начинают что-то хором реветь.

— Но это еще модернистский подход в духе XIX — начала ХХ века, когда надо все делать регулярно.

— А сейчас вроде уже можно не так регулярно? Полеживать на диване, поедать что-то вкусненькое, но при этом пребывать в напряженном состоянии ума и непрекращающейся ненависти, которая, кстати, так прекрасно реализуется в соцсетях. Как ни зайдешь, что бы ни обсуждали — всё в воздухе утюги летают.

— Существуют и другие способы социализации: разные видео и подкасты, например. Сейчас более чем достаточно инструментов для того, чтобы этот дискретный эффект так или иначе субъекту навязывался по несколько раз на дню.

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

— Насколько я помню советскую пропаганду, она все-таки знала некоторые границы приличия. По крайней мере, даже когда там ругались, то это были какие-нибудь «бешеные собаки», а не матерная брань и анально-генитальная тематика. Сейчас ругань окончательно перешла в область совершенной непристойности. Почему государственная пропаганда скатывается в сквернословие?

— Во-первых, то, что использовал Советский Союз, исторически утратило действие. Как мы недавно обсудили, это были скорее орективного (побуждающего. — И. Л.) характера фразы, и они уже никакого эффекта не вызывают. Поэтому, конечно, ищутся какие-то более действенные способы. А во-вторых, сильно понизилась культура высказывания. Люди, которые это делают, отличаются отсутствием образованности, культуры спора, культуры ведения дискуссий. Есть, конечно, хорошие специалисты, которые могли бы делать иначе, но против общего тренда не попрешь, и они в итоге делают то же самое.

— Как уберечь свою голову в этом интересном языковом пространстве?

— Первое — надо понимать, что это специфический язык. Понимать, как он работает в плане нормализации такой реальности. Стараться сохранять нормальность: общаться на нормальном языке с нормальными людьми и создавать вокруг себя очаги «нормальнояза». И по сути. Это, наверное, единственный способ, потому что противостоять этому очень трудно. Государство будет навязывать свой новояз, к сожалению, и один человек мало что может противопоставить этому.

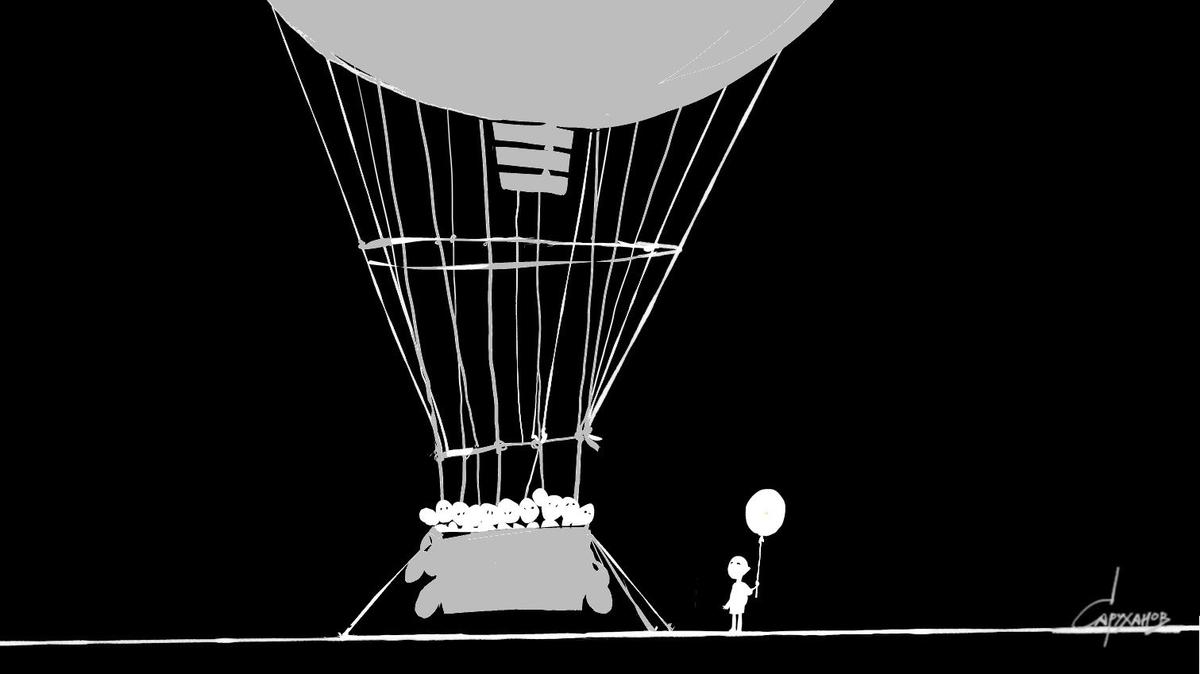

Поэтому остается только развивать горизонтальные связи, в которых будет сохраняться нормальный язык и представления о нормальности, связанные с этим языком. В рамках этого пузыря участники будут сознательно отказываться от использования новояза для описания действительности.

Второе — по мере возможности этот язык надо деконструировать в сознании своем и своих близких. Говорить, например, что у слова есть общее словарное значение, что есть слово, которое действительно подходит для описания того, что произошло. Если взрыв — то это взрыв, а не «хлопок». И так далее. У нас ограниченные возможности, но мы можем, по крайней мере, не принимать этот язык для себя, для описания реальности.

— Но как разговаривать с человеком, который описывает эту реальность на другом языке? Еще до всех трагических событий последних лет с людьми уже было трудно говорить, например, о советском опыте. Даже само слово «советский» для одних значит «прекрасный», а для других — «ужасный». Для одних «настоящее советское качество» — это жестокая ирония, для других — «лучшее в мире мороженое» и вообще «страна, которую мы потеряли». Тут можно хоть к какому-то взаимопониманию прийти?

— Только с тем, кто склонен это обсуждать. В остальных случаях это просто маркер «свой — чужой». Если вы не используете язык этой группы, вы воспринимаетесь как чужак. Поэтому попытки что-то объяснить и доказать будут скорее вызывать защитную реакцию или агрессивную.

— А если кто-то из членов семьи пользуется этим другим языком? И общение необходимо?

— Общаться по бытовым вопросам, избегать тем, где проявляется различие языка, и в целом стараться сохранять стабильные родственные отношения, если они вам ценны, а не пытаться деконструировать эту систему языка. Просто потому, что вы этого не сделаете. У вас слишком мало ресурсов для этого. Вы противостоите государственной пропагандистской машине, которая навязывает этот язык. Если человек не хочет прислушиваться к вашим доводам по поводу этого языка, вряд ли вы его убедите.

— Сейчас все чаще публицисты и политологи говорят о неминуемом гражданском противостоянии. Общество расколото на части, которые видят реальность и описывают ее совершенно по-разному. Раскол настолько глубок, что кажется, что взаимопонимание невозможно, общего языка не найти. Но, как говорят социологи, при этом Россия все-таки не самая воинственная страна в силу того, что у нас немолодое население с преобладанием женщин. Немолодые женщины, конечно, прекрасно могут проявлять воинственный дух и пользоваться самой воинственной риторикой, но сами воевать, разумеется, не пойдут. Можно ли в принципе преодолеть этот раскол, этот языковой разрыв? Просто чтобы в обществе появилась возможность разговора друг с другом?

— Это может произойти, мне кажется, только после того, как пропагандистская машина будет демонтирована. А до этого времени не появится такой возможности. Что касается гражданской войны в прямом смысле этого слова, то ее не будет, потому что она демографически невозможна.

Но гражданская война в России началась раньше: это война против той части общества, которая выбирала европейский путь развития. И в этой латентной, вялотекущей гражданской войне государство, по сути, представляет одну из сторон. Оно ее поддерживает, формирует.

Внутри общества этот раскол есть. Часть — это постсоветский ресентимент, который оседлало государство, а часть — это нормальный европейский выбор пути. И в общем, это война сейчас уже перешла в горячую фазу, потому что значительная часть тех, кто выбирает европейский путь, вынуждена либо замолчать, либо покинуть страну.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

— Либо сидит.

— Либо сидит. По сути, хотя и не ведутся военные действия, но ведутся репрессии, направленные на часть собственных граждан. Это не просто государственный террор. Это именно, с моей точки зрения, вполне себе латентная гражданская война, которая уже идет. Но закончится она плохо для обеих сторон. Потому что у России как у страны нет ресурсов — ни демографических, ни технологических, ни экономических, никаких — для того, чтобы эту войну нормально пережить. Когда-то после гражданской войны 1918–1922 годов в стране еще оставался какой-то демографический потенциал, который еще можно было пустить в распыл, устроить варварскую индустриализацию, — это Сталин и сделал. Теперь после всех этих экспериментов не так уж много осталось. Честно говоря, у меня в этом смысле есть ощущение, что вот эта латентная гражданская война потому и латентная, что активная гражданская война в России невозможна. А закончится она чем-нибудь вроде очередного полураспада системы либо консервации этого режима а-ля Северная Корея.

— Или Петра I придется ждать — рубить заново окно в Европу.

— Уже не на чем. Возможно только что-то новое. Я не думаю, что здесь возможна какая-то внутренняя трансформация государства. Оно уже не в той стадии.

— Ну, есть такое ощущение, что разложение достигло какого-то… нет, не предела. Есть еще есть куда разлагаться. Каждый раз, когда говорят, что дальше некуда, понимаешь, что еще есть куда.

— Есть, есть. Все это может еще довольно долго поедать остаточные ресурсы, как какой-нибудь Иран или Северная Корея. Можно еще пару десятилетий подторговывать с Китаем и Индией нефтью и газом. Или контрабандой поставлять их на развитые рынки с низким профитом. Все это еще возможно. Но чтобы режим как-то пережил внутреннюю трансформацию и снова вернулся к нормальному развитию — мне такой вариант кажется уже чрезмерно оптимистичным. Извините, что так безрадостно.

— Ну, радоваться уже давно приходится исключительно частным вещам, и даже как-то неловко за это.

— А вообще, мне кажется, это самая важная часть разговора: а можно ли радоваться? Можно ли быть счастливым при всем этом?

— Ну, в соцсетях сразу скажут, что нельзя: не только радоваться нельзя, но даже дышать нельзя, говорить на своем языке нельзя, жить нельзя, мечтать о мире. Вот как жена Иова говорила: «Похули Бога и умри».

— Говорить о мрачных перспективах, мне кажется, особого смысла нет, потому что все и так понимают, что добром все не кончится. А вот про радость…

— Возможна ли поэзия после Освенцима? «Не человек — кто в наши дни живет»… Об этом и поговорим в следующий раз.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68