18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДУБРОВСКИМ ДМИТРИЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДУБРОВСКОГО ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА.

Начало военных действий в Украине в феврале 2022 года стало серьезным ударом для российского высшего образования. Конечно, довольно серьезные процессы, прежде всего связанные с наложенными на Россию после 2014 года санкциями и в целом мощного консервативного поворота российского политического режима, ощущались и раньше, но февраль 2022 года принес целый ряд вызовов и поставил ряд серьезных вопросов.

Российская академия в расколе

Невозможно не отметить, что российские ученые были среди тех, кто в большинстве своем военные действия не поддержал, в отличие от других социопрофессиональных групп. Так, согласно опросу, проведенному в феврале-марте 2022 года социологической службой Russian Field, против проведения специальной военной операции высказалось 85% опрошенных представителей научного сообщества, а «за» — лишь 8%, в то время как среди представителей, например, культуры 53% оказалось «за» и 40% «против», а среди работников здравоохранения — 57% «за» и 30% «против».

Публичный протест против начала СВО, который был очень заметен в первые дни после ее начала и в котором приняло участие значительное количество ученых и представителей академического сообщества, был успешно подавлен властями. Инструментами подавления выступили как государственные меры (прежде всего принятая в стране цензура в виде законов о «дискредитации» и «фейках» в отношении действий российской армии), так и, собственно, руководство университетов и некоторая часть профессуры, которая не только подписала письма в «поддержку трудного решения», но и инициировала свои собственные «письма поддержки». С этого момента российская академия, как представляется, раскололась на несколько очевидных групп, каждая из которых имеет свою стратегию.

- Первая группа, которая боролась против военного курса страны, была, как уже было сказано, подавлена репрессиями и страхом. Тем не менее многие из тех, кто протестовал, не уехали из страны, а продолжают работать. Эта работа, несомненно, работа на будущее, хотя очевидно, что в ряде случаев сама возможность такой работы может ставить тяжелые моральные и этические вопросы перед исследователем и преподавателем. Некоторая часть из этой группы покинула страну, в основном опасаясь преследований или столкнувшись с серьезной невозможностью продолжать научную или образовательную работу. Другая часть осталась. Исследования показывают значительное разочарование оставшихся пацифистски настроенных ученых и преподавателей как в публичном сопротивлении, так и их активное использование различных тактик «тихого сопротивления»: от использования эзопова языка до прямых политических дискуссий со студентами. В то же время другие исследования показывают резкий рост самоцензуры среди ученых в этой группе.

- Вторая группа — это ученые, которые не считают свою научную или преподавательскую деятельность местом проявления гражданских чувств, — продолжает работать, как кажется, будучи уверенной, что «наука вне политики», а преподавание, особенно тех дисциплин, которые никак не касаются современных проблем, — спокойным местом. Эта группа, по всей видимости, может иметь разные представления о происходящем, но совершенно очевидно старается дистанцироваться от любых проявлений нелояльности к ведению военных действий и политическому режиму. В то же время довольно очевидно скептическое отношение представителей этой группы как к антивоенной, так и к провоенной деятельности, она не сопротивляется в случае различного рода «патриотических» мероприятий, но не инициирует их и в целом старается избегать при возможности.

- Наконец, последняя группа — это турбопатриоты, немногочисленность которых компенсируется их доступом к руководству, наличием карт-бланша на публичность и на проведение различного рода «научно-патриотических» мероприятий. Среди представителей этой группы довольно много как представителей гуманитарного знания, так и администраций университетов. Эту же группу активно поддерживают ветераны СВО и их дети, которые пополняют ряды студентов высших учебных заведений.

Зачистка «нелояльных» учебных заведений

Начало 2022 года стало началом резкого усиления государственного контроля и идеологизации институтов высшего образования.

Прежде всего были атакованы флагманы высшего образования, и в значительной степени они первыми понесли серьезные потери после начала полномасштабной агрессии. Прежде всего — Высшая школа экономики не столько в количестве преподавателей, сколько в качестве. При этом Вышка зачищала преподавателей уже давно, начиная с 2020 года, когда была, например, уничтожена кафедра конституционного права. Сразу после февраля 2022 года была закрыта программа «Публичной политики и прав человека».

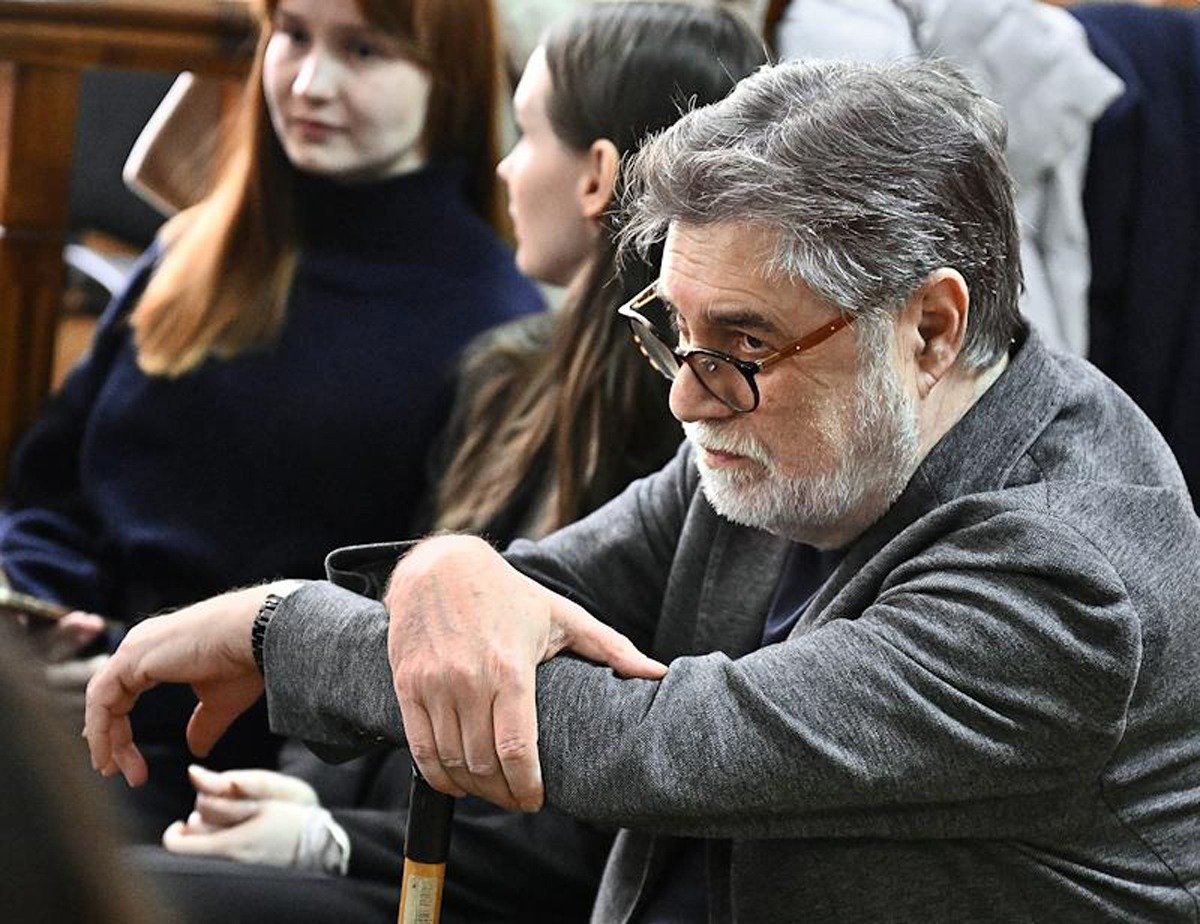

Дело ректора Зуева ударило по другому флагману — Шанинке, которая не только потеряла ректора, но и закрыла программу Artes Liberales, которая существовала в институте. Многие преподаватели уволились и уехали из страны. Не менее драматичный погром случился с такой же программой в Санкт-Петербургском государственном университете, где был уничтожен факультет свободных искусств и наук.

Наконец, существует, но закрыл последовательно факультеты социологии и политологии Европейский университет в Санкт-Петербурге, очевидно, пытаясь минимизировать риск закрытия этого негосударственного университета с репутацией «либерального».

Ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев на оглашении приговора, 19 марта 2024 года. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Милитаризация университетов

Милитаризация университетов заключается в использовании высшего образования в целях поддержки военной кампании, социальной нормализации военных действий, героизации бойцов СВО, а также для рационализации и легитимации боевых действий.

Министерство науки и высшего образования создало целую программу «вузы для фронта». По его замыслу, «…волонтеры собирают гуманитарную помощь, ученые создают различные устройства для нужд фронта». Действительно, провоенные активисты ряда вузов активно вовлечены в «помощь фронту». РГГУ объявил недавно, что стал первым университетом, который взял шефство над воинской частью на СВО — батальоном «Спарта», созданным еще Моторолой в ДНР.

Университеты становятся все больше и больше вовлечены в подготовку кадров для фронта через ВУЦ (военно-учебные центры), число которых в настоящее время выросло до 149. После окончания подготовки студенты могут заключить контракт на военную службу и уйти в армию.

Отдельно увеличивается в университетах число вернувшихся с СВО. Еще в 2023 году им выделили серьезные квоты на поступление. Например, в Дагестанском государственном университете четыре процента поступивших в 2023 году составляли «зачисленные по специальной квоте». В военных вузах эта квота в 2024 году доведена до 10 процентов от всех поступающих. Максимальный возраст поступления для них увеличен до 30 лет.

Вузы также организуют и «курсы повышения квалификации» для этой категории. Так, в СПбГУ «вернувшимся из зоны спецоперации» предлагаются специальные программы повышения квалификации.

По окончании таких курсов участники СВО становятся не только студентами, но и преподавателями в школах и вузах.

В вузах регулярно организуются различного рода публичные мероприятия, направленные на демонстрацию поддержки военных действий в Украине. Происходит это как в рамках государственных программ, так и по инициативе различного рода пропагандистов внутри университетов. Так, участники СВО и военные и государственные пропагандисты постоянно читают студентам лекции, в которых рассказывают о том, что «Украина — это «анти-Россия», и что всё, что сообщают западные СМИ, — это «фейки».

Обычной практикой стали встречи студентов с бойцами СВО, на которых рассказывается о том, как «наши доблестные солдаты и офицеры отстаивают в зоне СВО интересы России» и о «качествах, которые должен тренировать в себе каждый мужчина, гражданин Российской Федерации». Впрочем, по некоторым сведениям, большой популярностью эти встречи не пользуются, и студентов часто вынуждают их посещать.

Межвузовские военно-спортивные соревнования «Время ВУЦ» между командами студентов военных учебных центров при Федеральных государственных вузах Санкт-Петербурга. Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Укрепление режима контроля и надзора

Структура управления практически всеми университетами претерпевает видимые изменения. Заметно усиливается централизация работы ректоров, их активное включение в пропаганду СВО и военного дискурса в целом. В то же время для подавления возможного инакомыслия повсеместно укрепляется штат «надзирателей».

Прежде всего, это касается появления новых позиций вице-ректоров, ответственных за «молодежную политику» (пост, появившийся после 2020 года в классических университетах), а также центров «гражданского воспитания», задачей которых является выявление пацифистски настроенных преподавателей и студентов, фактически это полицейские «центры по борьбе с экстремизмом», внедренные в структуру высшего образования.

Отдельно обращает на себя внимание расширение практики использования видеокамер, которые официально устанавливаются в качестве мер безопасности, однако уже зафиксированы случаи полной записи лекций внутри аудиторий, что может указывать на использование такой схемы в целях контроля и репрессий.

В российских вузах расцвела культура доносов. По данным исследований, половина доносов пишется студентами, и подобная практика еще более усиливает атмосферу страха и самоцензуры в российском высшем образовании и науке.

Отдельно повлияло на положение вещей объявление ряда преподавателей «иностранными агентами». Хотя их число сравнительно невелико относительно общего количества ИА (58 человек), но введение запрета на преподавание фактически сделало такой статус запретом на профессию, поэтому серьезно влияет на уровень цензуры и самоцензуры российских ученых и преподавателей.

Не менее серьезно влияет на академическую свободу и признание ряда образовательных учреждений «нежелательными организациями». Это создает серьезный охлаждающий эффект, когда российские ученые начинают боятся любых контактов не только с нежелательными, но и вообще с любыми научными и образовательными учреждениями из «недружественных стран».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Идеологические курсы и программы

Данное направление четко обозначил генеральный директор общества «Знание»: задача сохранения и развития историко-культурного наследия страны актуальна именно

«…сейчас, когда против России развернута информационная война, когда ведется война с нашей историей, культурой, с нашим наследием, когда коллективный Запад пытается вычеркнуть выдающуюся роль России в формировании мировой науки, освоении космоса, развитии культуры и искусства».

Авторы концепции идеологической перестройки российского высшего образования формулируют свою задачу так:

«В условиях глобального идеологического противостояния роль воспитания становится вопросом выбора подрастающих поколений и выживания государства. Понимание этого легло в основу формирования воспитательной экосистемы от школы до университета. Сегодня она включает проект «ДНК России», обновленные курсы и учебники по истории, курс «Основы российской государственности», советников по воспитанию, проректоров по молодежной политике и воспитательной работе и другие элементы. Таким образом, на всех этапах взросления молодого человека закладывается канва гражданственности и патриотизма…»

Идеологизация высшего образования теперь связана с тремя обязательными курсами:

- «Основы российской государственности».

- «История России».

- «Основы традиционных религий России».

Эти курсы обязательны для студентов всех специальностей — как социально-гуманитарного, так и естественно-технического цикла. Судя по их содержанию и основной направленности, курсы должны стать инструментами усиления «патриотизма и лояльности» к государству.

О направленности этих курсов хорошо говорит одна цитата из учебника по «Основам российской государственности»:

«Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза; Советский Союз — историческая Россия; фрагменты бывшего Советского Союза, занимающие антироссийскую позицию, могут быть в интересах Российской Федерации пересобраны».

В том же учебнике по ОРГ утверждается, что «в 2022 г. началось восстановление единства русского народа».

Курс по традиционным религиям еще не введен, но, судя по предварительным обсуждениям, велика вероятность, что он будет написан с точки зрения теологической и в целом будет отражать логику «симфонии властей», давно продвигаемую консервативной частью РПЦ МП.

Международное сотрудничество

В этих условиях очевидно, что международное сотрудничество схлопнулось сразу после февраля 2022 года. Надо сказать, что и до этого года ситуация была не радужной, но начало СВО закрыло все возможности академических обменов и совместных программ с европейскими странами, США, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией.

Введенные санкции и — в ряде стран — академический бойкот, включающий не только институциональное сотрудничество, но и прямой запрет на работу российских преподавателей и студентов, серьезно влияют на перспективы интеграции академических беженцев в Европе и серьезно ограничивают число ученых, желающих уехать из России.

Персональное сотрудничество при этом во многих случаях продолжается, включая совместные публикации в международных журналах, хотя и их число сокращается. Помимо конца академических обменов и совместных программ, особенно обращает на себя внимание ситуация с международными конференциями, которые становятся недоступными для российских ученых либо по причине финансовой, либо по решению организаторов не регистрировать российских исследователей, иногда даже при наличии статуса «независимый исследователь».

При этом важно, что значительная часть исследователей в России так или иначе сохраняет персональные контакты с теми, кто уехал из страны, и многие проекты, которые возможно реализовать, можно реализовать через такого рода сотрудничество.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Государственной думе России Сергей Миронов провел встречу с иностранными студентами и выпускниками российских вузов в ГД России, 6 марта 2025 года. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские ученые за рубежом

Существующие на данный момент программы поддержки покинувших страну ученых, исследователей и преподавателей не решают проблему их выживания в эмиграции и интеграции в новую среду. Такие программы в основном направлены на академических беженцев — тех, кто был вынужден уехать из-за политических преследований. Эти программы попросту не могут помочь всем нуждающимся.

Уезжающие же «в плановом порядке» должны не только найти работу, но и продумать ближайшую перспективу, а ее попросту невозможно запланировать заранее, учитывая, что большая часть возможных позиций — временные. Возникает своего рода «беженский академический прекариат» — класс социально неустроенных людей, для которых основными рабочими контрактами становятся краткосрочные, а долговременное планирование попросту невозможно.

В этих условиях одна из стратегий российских ученых — это создание или продолжение деятельности различного рода образовательных и исследовательских инициатив. Таковых сейчас насчитывается около полусотни, при этом они делятся на три основные кластера.

- Образовательные — как онлайн, так и офлайн.

- Исследовательские — в основном социологические или политологические.

- Помогающие — различного рода сети поддержки и взаимопомощи.

Эта стратегия имеет свои серьезные ограничения. Прежде всего, русский язык не является языком образования и науки в Европе. Более того, часто русский язык как язык образования и науки за пределами России трактуется негативно. В то же время опора на русский язык не дает возможности рассчитывать на интеграцию с европейской высшей школой, а переход на английский язык или другие языки приведет, скорее всего, к растворению эмигрантской части академического сообщества в европейской (что уже случалось в истории XX века).

С другой стороны, язык действительно используется российским государством для поддержки нового внешнеполитического курса «поворота на Восток» — с попыткой подражать политике западных стран по продвижению образования на европейских языках, зарубежных кампусов и двойных дипломов.

Особо следует отметить, что существующий режим западных санкций не исключает отдельных ученых (в отличие от политических или гражданских активистов и журналистов) из этого режима, что создает серьезные препятствия к адаптации и работе в этих проектах для всех российских ученых в Европе.

Возможные сценарии дальнейшего развития

Все пути дальнейшего развития российской академии можно разделить на две очевидные группы. Первая касается того, как это развитие будет проходить внутри страны. И тут можно увидеть следующие направления:

- Ресоветизация. В этом сценарии университеты все больше интегрируются в государственную идеологическую систему, теряя независимость (по советскому образцу), но при этом сохраняя некоторую условную «внутреннюю свободу» и расширяя «тихое сопротивление».

- Интеллектуальное сопротивление и адаптация. Некоторые учебные заведения могут попытаться сохранить академическую свободу через создание автономных образовательных центров, что позволит им оставаться конкурентоспособными в условиях международной изоляции. Возможными моделями могут быть различного рода сотрудничества с университетами БРИКС, что может дать некоторую защиту от государственного произвола.

- Китайская модель. Возможен и третий сценарий, когда вся академическая наука попытается перейти, условно, на «китайский сценарий», реализовав альтернативную модель научного производства. Однако такой компромисс потребует значительных усилий и времени для поиска баланса между необходимой свободой исследований и консервативно-охранительной государственной политикой.

Что же касается возможного развития российского академического сообщества, оказавшегося после начала военных действий в Украине за пределами страны, то тут просматриваются следующие возможные сценарии:

- Историческая модель. Создание автономных образовательных учреждений, в том числе преподающих на русском языке, которые будут пониматься как «временные». Эта модель конечна во времени, поскольку отсутствует воспроизводство преподавателей и студентов, а также финансовая поддержка.

- Сетевая модель. Существование образовательных и исследовательских инициатив в форме волонтерских инициатив, которые будут включать в себя российских студентов и преподавателей. Довольно устойчива, может существовать до момента существенных политических изменений в России.

- Ассимиляционная модель. Интеграция российских ученых в существующие европейские и иные образовательные и исследовательские центры с потерей представления о наличии отдельной российской академической эмиграции. Наиболее вероятна, учитывая современное развитие ситуации.

Текст подготовлен на основе доклада на конференции «Война и Мир: очевидное и вероятное», «Академические мосты», 4 марта 2025 г., Бохумский университет, Германия.

Автор до марта 2022 года — доцент кафедры публичной политики НИУ-ВШЭ, в настоящее время — преподаватель на факультете социальных наук, магистерская программа Бориса Немцова по российским исследованиям в Карловом университете, Прага.

* Признан в России «иностранным агентом».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68