18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАРЕТНИКОВОЙ АННОЙ ГЕОРГИЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАРЕТНИКОВОЙ АННЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Известная исследовательница российской пенитенциарной системы фиксирует свой уникальный опыт работы в московских СИЗО в качестве «аналитика», а по сути, «правозащитника под прикрытием» на протяжении шести лет.

Я познакомилась с Анной Каретниковой в конце 2008 года, когда мы обе оказались в составе московского ОНК, общественной наблюдательной комиссии, — части некогда мощного общественного института, созданного в 2008 году и практически полностью разрушенного после 2016 года.

Тогда в нашей комиссии, которая посещала московские СИЗО, самым активным «тюремным посетителем» оказалась Анна Каретникова. По образованию юрист, несколько лет работавшая в правозащитных организациях, в частности в Правозащитном центре «Мемориал»*, который и рекомендовал ее в ОНК Москвы, Каретникова посещала московские изоляторы каждый день, и слух о ней, как об арестантской «матери Терезе», которая помогает всем нуждающимся, передавался, как говорится, «по цепочке», ее мобильный телефон был известен многим, и жалобы, составляемые ею по итогам посещений, с ее электронной почты «улетали» по всем инстанциям буквально каждый день.

В 2016 году восьмилетний мандат «тюремного посетителя» у Каретниковой закончился, и стало понятно, что в состав подмосковного ОНК, куда она хотела попасть, ее не возьмут: поменялись установки, и формированием списков членов ОНК тогда занялась администрация президента вместе с ФСБ,

а правозащитники в их «картину мира» не вписывались, уступив место предпринимателям и бывшим сотрудникам охранных структур, которые в составе ОНК должны были служить силовикам, а не их жертвам.

Как я помню, Каретникова по этому поводу пребывала в большой тоске, тюрьма уже тогда стала ее миссией, без которой она свою жизнь просто никак не представляла.

Впрочем, в те годы удивительным образом в системе ФСИН оказались люди, которые в силу каких-то прагматических или других, не до конца мне понятных причин, решили специально для Анны Каретниковой создать должность в Управлении ФСИН по Москве, «очеловечив» таким образом столичную пенитенциарную систему. Это удивительное назначение совпало по времени со скандалом в карельской колонии, где пытали и мучили политзаключенного Ильдара Дадина, о чем стало известно из его письма. И, как мне кажется, как раз в тот момент необычное назначение в тюремное ведомство правозащитника было призвано затушить скандал с очередными пытками осужденного в колонии.

Книга Каретниковой как раз начинается с ее рассказа о назначении на новую должность:

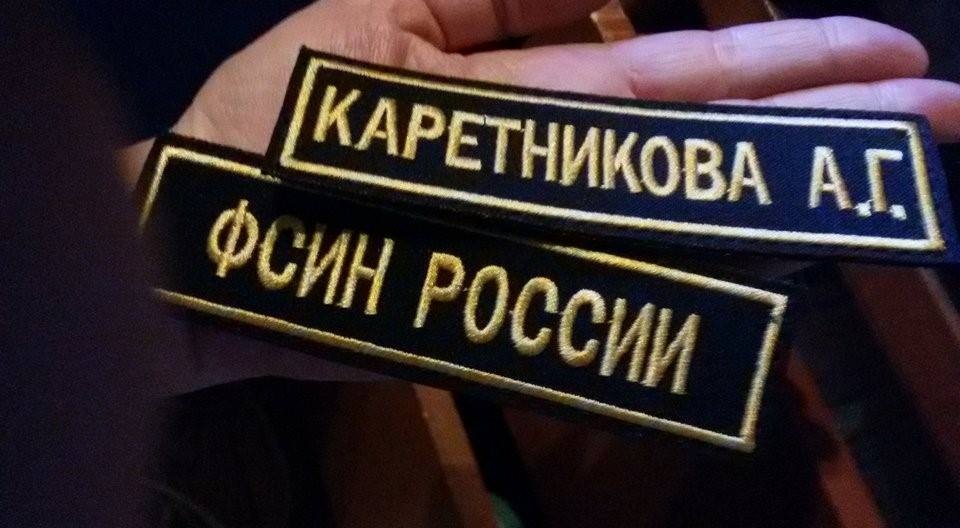

«В декабре 2016 года я вышла на работу в УФСИН по Москве на специально для меня созданную должность ведущего аналитика управления, фактически, помощника начальника управления — должность относилась к числу руководящих. То, что трудовую книжку я принесла прямиком из «иноагентской» организации, не смутило кадровиков УФСИН: решение было принято на самом верху, а значит, сомневаться в нем смысла не имело, его следовало исполнять. Иногда мне казалось, что если бы директор ФСИН решил ввести в региональном управлении, скажем, должность говорящей лошади, то одного звонка его заместителя хватило, чтобы говорящую лошадь немедленно и с почестями препроводили в отдельный кабинет и устроили на ставку. Я, впрочем, была не лошадью, а вполне себе терпеливым, хоть и злопамятным наблюдателем. К тому же я уже очень хорошо владела нормативной базой, что, безусловно, было важно для системы. Меня уважали и ценили, в том числе арестанты.

Разумеется, прежде чем принять предложение ФСИН, я обсудила этичность этого решения с коллегами и товарищами по «Мемориалу». Возражений не было, суть моей работы была всем известна, а один из руководителей центра Олег Петрович Орлов* счел предложение просто отличным: можно не только продолжать помогать арестантам, но и получить бездну новой информации! Это воодушевило меня. Работа во ФСИН стала продолжением миссии. Мне очень повезло: я никому не солгала и никого не обманула».

Анна Каретникова. Фото: соцсети

Вернувшись в тюремные коридоры в новом качестве и по требованию руководства, переодевшись из гражданской одежды в камуфляж, Анна Каретникова была с радостью встречена арестантами, а сотрудники, которые не очень ее жаловали в качестве правозащитницы, были вынуждены с ней считаться как с помощницей начальника московского управления.

Каретникова хорошо понимала, что ее работа в тюрьме в новом качестве не может продолжаться слишком долго. Поэтому она спешила изменить ситуацию так, как считала нужным.

В книге она ставит самые болезненные для российской тюрьмы вопросы и пытается на них ответить:

«Почему сотрудники не делают добрые дела, даже если могут? Отчего не помогают больным, растерянным, нуждающимся в помощи арестантам? Почему я делала это, а они — нет? Почему качество медицинского обслуживания в московских СИЗО за десять лет не меняется? Почему тюремная медицина так и осталась чудовищной: слабой, формальной и бесчеловечной? Почему очевидные убийства в камерах превращаются в суициды? Почему после избиений в камерах, даже с тяжкими травмами, проверки ни к чему не приводят? Почему пожилого человека, бывшего сотрудника полиции, избили так, что пришлось удалить селезенку, мы даже передали следакам видеозаписи, и… они отказали в возбуждении уголовного дела? Верна ли тюремная поговорка: «треть сидит ни за что, треть — не за то, а треть — за свое?».

Все эти вопросы Каретникова задает тем, с кем ей приходится работать: рядовым сотрудникам московским тюрем, а также генералам Федеральной системы исполнения наказания, которые, временно посчитав ее за «свою», позволяют себе откровенничать.

Книга, составленная как хроника, в то же время читается и как своеобразный роман необыкновенных, ранее неизвестных историй: автор ведет нас по тюремным коридорам московских тюрем. Узнаем, как арестанты и сотрудники переживали ковидные годы, как в женском СИЗО-6 сначала разрешили занятия йогой, а потом запретили, как проходил футбольной матч в «Бутырке» с участием известных футболистов Павла Кокорина и Александра Мамаева, оказавшихся под стражей из-за драки, как Александр Кравченко, главный врач больницы «Матросская тишина», уволенный впоследствии и осужденный «за превышение должностных полномочий», а на самом деле за актировку тяжелобольных заключенных и чрезмерную независимость, разводил в медчасти сомов в аквариуме. Каретникова рассказывает нам и драматические истории разных арестантов: не политических и политических, некоторые из которых были на воле ее друзьями.

Параллельно с тюремной хроникой Анна ведет и хронику российской жизни: она рассказывает, как с каждым годом, с каждым месяцем жизнь за стенами тюрьмы неузнаваемо меняется, постепенно растет число репрессий, и ее пребывание в тюрьме в качестве сотрудника становится небезопасным: верх в системе ФСИН берут ее недоброжелатели, а те, кто придумал для нее должность и принял на работу, сами оказываются в немилости или за решеткой, как бывший заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко — главный инициатор ее трудоустройства.

Его посадили в ноябре 2020 года, обвинив в получении взятки. Но Каретникова продержалась на своей должности еще чуть больше двух лет и за это время, судя по составленной ею хронике событий, продолжала делать то, что считала должным:

спасала арестантов, которые жаловались ей на вымогательства со стороны сокамерников, помогала перевести их в другое СИЗО, провожала освобожденного при ее участии тяжело больного арестанта до поезда, увозившего его домой, требовала госпитализации заболевшего Алексея Горинова в больницу «Матросской тишины»,

покупала ему в аптеке несколько пачек «побегов болотного багульника», единственного снадобья, которое, по мнению Горинова, могло спасти его от тяжелого бронхита… Да и много чего еще.

Весной 2022 года из библиотек московских СИЗО и из тюремных камер была изъята первая книга Каретниковой «Маршрут», которую она написала по итогам своей работы в ОНК. Книгу изымали по указанию главного оперативного управления ФСИН, в документе, разосланном по СИЗО, говорилось, что книга «дискредитирует уголовно-исполнительную систему и ее сотрудников».

В сентябре 2022 года в стране была объявлена частичная мобилизация, и Каретникова отправила своего младшего сына за границу. Времени на продолжение своей правозащитной миссии в тюрьме, как она и предполагала, у нее самой оставалось не так уж много.

«Я — сотрудница ФСИН» — книга о совершенно уникальном опыте, о невероятной ситуации, когда правозащитница попыталась изменить тюрьму изнутри, став «своей среди чужих», заведомо зная, что тюрьма ее отторгнет, и только благодаря ее умению создать дружеские отношения в системе, кажущейся бесчеловечной, ей удастся спастись от неминуемого ареста.

Анна Каретникова. Фото: соцсети

С разрешения автора и издательства Freedom Letters мы публикуем последнюю, самую драматическую и пронзительную главу книги Анны Каретниковой.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

***

10 января 2023 года на маршруте в шестом СИЗО, на комиссионном обходе камер, который мы проводили вместе с его начальником, телефон в коридоре зазвонил наконец по моему поводу. «Анна Георгиевна, вам необходимо срочно прибыть в ОСБ (отдел собственной безопасности. — «Новая»). Любопытные взгляды. Земля не ушла из-под ног. Я улыбалась, раздала сотрудникам указания, что нужно сделать к моему возвращению, попрощалась с начальником СИЗО.

При входе в помещение безопасников я столкнулась с воспитателем, который тщетно пытался попасть внутрь. Думаю, это был один из тех, кто следил за мной и доносил. Стоит ли уточнять, что был он, разумеется, из «Матроски»? Меня опрашивали двое сотрудников. Ни о каком осужденном из хозотряда речи, разумеется, не шло, ни слова на этот раз не было сказано и о политике, участии в митингах и антивоенных разговорах. Моя догадка оказалась верной: слишком много офицеров в высоких званиях сами закрывали глаза на то, что в руководящем составе УФСИН по Москве шесть лет работает «внедренный» иностранный агент, слишком многие могли бы за это ответить, не всех из них еще посадили за что-нибудь другое. Судя по вопросам, которые мне задавали, дело мое должно было быть о превышении должностных полномочий.

Это интересная статья УК: по ней сотрудников обычно привлекают к ответственности, например, за пытки. Но в моем случае речь шла о другом.

— Припомните, что вы привозили и раздавали в следственных изоляторах? Сколько книжек, бумажек, ручек, очков вы передали и кому конкретно? В какую камеру какого СИЗО? Предусмотрено ли это вашей должностной инструкцией? И где вообще находится ваша должностная инструкция?

С должностной инструкцией вышла заминка. Как часто случается, ее попросту потеряли. Возможно, именно это и позволило мне выйти в тот день из ОСБ. Для того, чтоб с уверенностью сказать, что я превысила полномочия, следовало сначала понять, какие у меня полномочия, а должностной инструкции у слабо подготовившихся к опросу безопасников почему-то не было. У меня, кстати, была — но с какой стати мне было идти им навстречу?

Несмотря на обидное отсутствие инструкции, разговор с двумя молодыми людьми, исполненными некоторого самолюбования, продолжался почти четыре часа.

Я прекрасно понимала, что ничего плохого не делала, и отлично помнила, что это не имеет в сложившейся ситуации ровно никакого значения, как и все словесные пикировки, которые возникали между нами.

Я рассудила, что время опроса тоже может быть регламентировано, и когда меня угостили кофе, не стала отказывать операм в их стремлении немного поболтать о высоких материях.

— Вы же понимаете, Анна Георгиевна, что нельзя нарушать законы и приказы? — укоризненно говорили мне молодые люди. — Вот вы привезли следственно арестованному иголку, а он ее проглотит! Или уколет кого-нибудь?

— И что? — интересовалась я. — Проглотил?

— Нет… Но мог! Или вот блог вы вели… Это только пресс-служба имеет право. Вам кто-то разрешил?

— Ну да, — кивнула я и сослалась на генералов в главке. Не мешало бы их опросить, они расскажут. Это был тупиковый путь: многие из них уволились, другие сидели. Но беспроигрышный ход: допрашивать даже таких генералов у сотрудников ОСБ полномочий не было.

— А вот на видеорегистратор вы снимали! Почему у вас он был? И потом фотографии в интернете размещали! Вот эти! Это вы снимали на режимной территории?

— Был, потому что в служебном задании прописан. Это, думаю, вам начальника управления надо опросить. Задание он подписывает. И то, что вы показываете, — не режимная территория. Это помещение, где я жила на казарме. Это телефоном сфотографировано.

Фото: соцсети

Видеорегистратор они потребовали сдать. Немного посопротивлявшись для проформы, я его отдала. Ничего важного на нем не было — такое развитие событий я предполагала давно.

— Вы же знали, что нельзя ничего передавать арестантам! — разговор шел по кругу, а я подумала, что, случалось, кое-что передавала и родственникам. Самым экзотическим объектом была сломанная вставная челюсть арестанта, который лишился возможности жевать. Я действительно взяла челюсть и встретилась с супругой бедолаги, затем встретилась с ней еще раз и отвезла обратно отремонтированный протез. Больше всего женщину потрясло то, что я все это сделала бесплатно. Я не стала травмировать молодых мужчин этой историей и утяжелять себе статью. — Зачем же вы передавали?

— Потому что в наших подразделениях нет того, что предусмотрено законом. Вообще ничего нет. И вам следовало бы это знать, коль скоро вы тут работаете.

Я подавила зевок. Вечерело.

— Для того и написаны законы, и ведомственные, разумеется, приказы… они незыблемы! Они превыше всего, Анна Георгиевна! Есть вечные истины, непреложные, применимые ко всем временам и обстоятельствам!

— Нет, — возразила я.

— Как нет? — удивились молодые люди.

— Так нет, — я посмотрела на часы и разозлилась. Сколько можно было поддерживать бессмысленный и никому не нужный разговор? — Все устроено не так. Простейший пример: десять лет я занималась этим делом, и все меня хвалили, отчитывались за мои успешные инициативы как за собственные и дарили мне грамоты. В моей деятельности ничего не поменялось, а вы меня уже четвертый час допрашиваете.

И однажды с большой долей вероятности вас точно так же будет кто-нибудь другой допрашивать, закон к этому не имеет никакого отношения.

Давайте я где-нибудь распишусь, а вы подвезете меня до машины: она за территорией. Темно, лед, двор не убирает никто. Надо генералу докладную записку написать. Мне будет плохо в тюрьме со сломанной ногой.

Один из оэсбэшников домчал меня до автомобиля с чудовищным рычанием форсированного движка, будто участвовал в экстремальных гонках.

Около полуночи меня вызвал «Алмаз» и велел назавтра, ранним утром 11 января, снова быть в управлении. Теперь вместо утерянной должностной инструкции я должна была подписать задним числом новую — чтобы подкрепить мою статью Уголовного Кодекса чем-то весомым. Подлог никого не смущал. Пока инструкцию готовили, я пила кофе в кабинете помощницы начальника по правам человека, главной врагини Отабека. На ней не было лица.

— Ты представляешь, меня вызывают, хорошо если выговором обойдется! И за что? Провела кинематографиста в Бутырку, он снимает исторический фильм про древний замок, он всю жизнь с нами сотрудничал! Ничего про политику, со спецконтингентом никакого общения — не дай бог! Просто поснимал музей, башню, коридоры, все как обычно. И главное… главное! — она кивнула на дверь приемной, — ведь ОН разрешил! А сегодня, вот… говорят: кто тебе разрешил? Своевольничала! Объяснений требуют. Вот же времена настали… Только представь себе! Сколько лет одни поощрения, и вот!..

Я представляла и утешила ее как могла.

Подписанную инструкцию унесли для дальнейшей работы по привлечению меня к ответственности, а я поехала в «Матроску». С трудом припарковав во дворе машину — все было занесено снегом, — я добралась до КПП. В тюрьму меня не пустили.

— Анна Георгиевна, приказ начальника: не пускать! Ничего личного! Я бы и с радостью… — расстроился от такого дела знакомый часовой. — Вы ведь решите там как-нибудь! Приходите, пожалуйста! Буду ждать!

Анна Каретникова. Фото: соцсети

Я вернулась к машине. Надо мной высились знакомые стены. Время выбора пришло, и я понимала, что если не сделаю его сейчас, не сделаю никогда. Я отправила СМС генералу Морозу: отстранена ли я от работы и что мне делать дальше. Он ответил: буду в управлении вечером. Прямого приказа прибыть не было, и я дважды кивнула с благодарностью. Один раз — за то, что меня не пустили в первый СИЗО, без этого выбор был бы практически невозможен. Теперь, когда путь к тому, что составляло мою жизнь четырнадцать лет, был отрезан, я могла выбирать. Или остаться на свободе и пытаться хоть так, но кому-то помочь, или же оказаться в неволе и самой ждать помощи от тех, кому и без того нелегко помогать такому большому количеству людей. Я позвонила сыну Мите и попросила купить чемодан: у меня не было никакого чемодана. Я позвонила подруге и попросила приехать и положить в этот чемодан что-нибудь: я не умею собирать чемодан. Вечером подруга и сын проводили меня на вокзал. Я с интересом наблюдала, как проносится за окном нашего такси ярко украшенный город, который я, передвигаясь лишь привычными маршрутами, видела редко. Сын сказал: я знал, что когда-нибудь этот день настанет. Мы обнялись. Они, маша руками, пробежали немножко за тронувшимся вагоном.

Я думала о Курбанове, бедном парне, которому я не успела помочь, и еще о десятках других, но особенно — о нем. Он будет ждать меня, а я не приду. Через несколько месяцев я напишу ответственному секретарю ОНК Алексею Мельникову единственную за все это время просьбу — узнать, что с Курбановым. Мельников пообещает — и никогда не ответит на этот вопрос.

Как не ответит ОНК новых времен и на десятки других вопросов — от родственников, осужденных и следственно арестованных, которые обращаются с надеждой в эту убитую государством структуру.

Вечером следующего дня, 12 января 2023 года, я перейду границу между Беларусью и Литвой. Впереди меня будет ждать встреча с Сережей, который через Катар добрался до Франции, девятимесячное вынужденное заточение в Доме Бездомных на горе, интервью с иммиграционным офицером по делам беженцев, которое по стечению обстоятельств тоже займет почти четыре часа (и я опять промолчу про вставную челюсть в сигаретной пачке), помощь десятков добрых и не забывших меня людей, схватка с французским языком без шансов на победу, работа в проекте поддержки политзаключенных. Но все это случится позже.

Первая моя книга называлась «Маршрут». Но если считать, что она лишь открывает цикл, то больше подошло бы «Наблюдатель». Тогда вторая моя книга, эта, могла бы называться «Сотрудник». Или, например, «Легионер». Непременно нужна была бы третья часть, для завершения трилогии, вполне возможно — «Арестантка». Но я выбрала — «Беженка».

Это был тяжелый и вынужденный выбор, я не могу с ним смириться до сих пор. И то, что поддерживает меня сейчас, что дает надежду, — ничем не подтвержденное, быть может, внушенное, но твердое знание, что маршрут до конца еще не пройден.

* Признаны властями РФ «иностранными агентами».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68