Этот текст вышел во втором номере журнала «Новое обозрение».

В двадцатые годы Андрей Соболь был одним из самых известных и читаемых писателей. Много издавался. В последний год своей жизни подготовил собрание сочинений в 4 томах, изданы после его смерти. Начиная с 1928 года, был посмертно исключен из литературы как писатель, нелояльный Советской власти. Его имя и некоторые его произведения вернулись к читателю с началом перестройки и концом СССР.

Ту скамейку на Тверском бульваре не найти, не осталось свидетельств, какая именно и на какой аллее. Одно известно, что она была ближе к Никитским воротам, у памятника Тимирязеву.

Это и понятно, потому что сюда, на этот конец бульвара, вечером 8 июня 1926 года писатель Андрей Соболь пришел с Арбата, где жил в Трубниковском переулке.

Бульвар этот я знаю наизусть, знаю его аллеи и детскую площадку в середине, где когда-то сходились московские любители шахмат, и стучали ладони по кнопкам часов, и летали руки с фигурами над доской. А я стоял и смотрел — пятнадцатилетний подросток, влюбленный в королевский гамбит.

Я знаю этот бульвар в разные времена года и жизни, даже еще в те, когда на берегу его стояло заброшенное круглое краснокирпичное здание недостроенного цирка, знаю и тогда, когда по воскресеньям на его аллеях собирался черный рынок пластинок, и я там бывал.

Ни о каком писателе Соболе я тогда ничего не знал.

И никто о нем не знал. Книг Соболя не было, их не издавали. И самого его не было, никому не известен, забыт, исчез, погребен под толщей времени. Шелестела листва смыкающихся в вышине деревьев, зажигались в листве граненые фонари, и жизнь была прочна и неизменна, и все были живы.

Но в другое время, тем вечером, когда писатель Андрей Соболь шел по Тверскому бульвару, бледный, с черной густой шевелюрой, дыбом стоящей надо лбом, останавливая напряженный взгляд на скамейках, выбирая подходящую, — бульвар жил и звучал иначе. «И вечером на Тверском бульваре слепой старик играет на флейте — в стужу, в дождь, жару, все равно — за две бумажные копеечки плачет флейта».

Соболь не настоящая его фамилия, настоящая — Собель. А некоторые думали, что он Соболев. Для него самого, прожившего жизнь в стремительном вихре, в такой путанице ничего необычного нет, он человек, привыкший и умеющий жить под чужими фамилиями.

За десять лет до вечера на Тверском бульваре, в 1916 году, он вернулся в Россию из эмиграции под именем Константин Михайлович Чернов. А в 1917-м под фамилией Александр Александрович Трояновский вступил в 7-й полевой врачебно-питательный отряд и в должности заведующего хозяйством 2-го разряда отправился на Кавказский фронт. В Карсе жил в общежитии на 12 коек. «Был перевал один: высокий, а снег-то какой — ослепительно-яркий, и куда ни взглянешь — горы, горы и горы. А впереди, позади — по дороге живая лента: обозы, люди, верблюжьи транспорты, арбы, телеги, фургоны. Ехали быстро, порой со скоростью 60 вер[ст] в час. Иногда попадали в живую кашу: кричали, спорили — и проезжали вперед. Еще один перевал — и лощина: Эрзерум. В небе минареты, купол башни: памятник сельджуков. Крик ребят, рваные чадры, узенькие улицы, сеть переулочков, тупиков — и снова, и снова обозы, фургоны, лошади».

Этот еврейский парень, родом из Саратова — хороший кавалерист. По горам ездил сорок верст верхом, другие валятся с ног, а у него всего лишь «чуть-чуть ноют ноги», на машине тоже ездил. В свете фар — он называет их рефлекторы — то заяц, то лиса. «Кричат курды, снуют солдаты — и все это на фоне ослепительного снега». Но когда машина не может пройти из-за снежных заносов, снова садится в седло — и еще 120 верст по горам.

В начале марта 1917 года между небом и землей, между Тифлисом и Карсом, в горном селении Джала он узнал «ошеломляющую новость». Случилось! Наконец случилось! Прыгнул в седло и поскакал. Ночью ехал через ущелье, вблизи завыли волки. «Лошадь обалдела». «Ну и скачка была, а я думал: неужто накануне загрызет?» Накануне того, о чем мечтал всю жизнь, с голодного бродячего детства, когда надписывал конверты сто штук за 15 копеек, работал суфлером в балагане и спал в ночлежках, накануне того, за что пошел на каторгу и ходил в ржавых кандалах, накануне долгожданного освобождения от жестокой, тупой, постылой власти.

Волки не загрызли, снега не поглотили, грязь не замедлила, и даже машина, в которую он пересел с лошади, сломав рессору, была починена в горном селе и доставила его в Тифлис. «Немедленно достаю билет — и мчусь в Москву».

Андрей Соболь. Фото: kulturologia.ru

В Москве поступил — нет, это слово слишком спокойное и размеренное для всегда взволнованного, всегда обуреваемого мыслями и страстями Соболя — бросился учиться в 4-ю школу прапорщиков. А из школы, так же стремительно — помощником комиссара 12-й армии Михаила Лихача (да, такая фамилия), со штабом в латвийском Вендене.

Окопы, похожие на недорытые могилы, наполненные зеленой стоячей водой; плачущий генерал с «надломленной улыбкой», у которого рушился не только фронт и не только его собственная, ему принадлежащая жизнь, а жизнь вся и вообще; серые шинели, толпившиеся в избе, посреди которой он залезал на табуретку и говорил с ними, призывал их, убеждал их.

Видел повсюду неостановимое и быстрое скольжение в развал, в распад, в гибель. Писал потом, говоря об этом времени, «об умолкнувших фабриках, о боевых генералах, уличенных в неверности республиканским идеям, о полках, отказывающихся воевать, о рабочих, прекративших работу на пушечных заводах, о беженцах, умирающих с голоду в богатом крае, о дезертирах, угоняющих паровозы от состава с амуницией, об офицерах, обвиненных в измене социализму, о резолюциях, принятых в окопах, о начальниках городской милиции, провозглашающих самостоятельные республики, о митингах над брустверами, о городских думах, выносящих свое неодобрение иностранной политике».

Усталый, сутками не спавший человек в длинной кавалерийской никогда не просыхающей шинели, с мрачными глазами на исхудавшем лице, метался по полкам, чтобы остановить скольжение от февраля к октябрю, но не мог, все рушилось и распадалось, и когда он проезжал ночными дорогами мимо позиций, в него из темноты кидали камни, и вслед ему стреляли. Ему, который во имя революции был на Амурской каторге и семь лет в эмиграции, ему, который в 1905 году был захвачен полицией с оружием в руках. И он переставал понимать то, что видел, и сходил с ума от того, что не вмещалось в разум.

Дневное сознание отделено от ночного кошмара тонкой полоской светового дня, голосами, делами. Но стоит погаснуть свету, стихнуть голосам, уйти делам, как мы проваливаемся в ночь и оказываемся во власти кошмаров.

Так и страна была отделена от провала в гигантский, необозримый, невероятный в своем ужасе, неописуемый словами кошмар тонкой полоской людей, называвшихся военными комиссарами. Охрипшие в беспрерывных речах, измотанные в непрерывных разъездах по полкам и штабам, с истощенной психикой, с отчаянием в душах — они удерживали армию и страну на самом краю пропасти и уже видели, ощущали и понимали, что не удержать.

В октябре 1917-го Соболь был в Могилеве и видел на перроне тело растерзанного матросами генерала Духонина.

То темное, черное, что давило на сердце своим неуклонным приближением, пришло. Это не война ради белой идеи или красной идеи, даже не террор во имя социальной справедливости — это дикая разнузданная тварь вырвалась на волю из тьмы и убивает ради того, чтобы убивать. Убивают на путях, пеших и железнодорожных; атаман велит не вешать евреев на вишнях, стоящих в цвету, потому что нужно беречь вишни, а вешать во дворе синагоги. «Я ненавижу все: Россию, мужиков, книги, нашу дворянскую белую мразь, красных пророков из газетной подворотни, жидов, теории». Так в рассказе Соболя говорит бывший офицер, когда-то столичный театрал, а теперь главарь банды, откликающийся, однако, на фразу по-французски. В конце рассказа это мрачное животное, погромщик, палач и садист чувствует холод револьверного дула на своем наголо бритом затылке.

Москва заиндевевшая, покрытая инеем, умирающая, Москва, по окна заваленная снегом, голодная, теряющая сознание от недоедания. Особнячок «в морозном синеватом тумане», где когда-то бывал Тургенев (кресло, в котором он сидел, до сих пор стоит у окна), буржуйка, на нее ставят два утюга и льют на них воду, чтобы хотя бы на градус поднять температуру в комнате, где с утра минус два; а еще тарелка с селедочным хвостом и миска с махоркой.

И дрожащие «туго-опухшие пальцы».

И еще какой-то Упшосс, который при ближайшем рассмотрении оказывается управлением шоссейных дорог, где можно получить продуктовые карточки.

По пустынным московским переулкам в волнах девственных сугробов «собачий лай, мерзлый, твердый <…> и ведь не дохнут, мерзавки, хоть и не кормят их, — живучи московские псы, ох, живучи!»

Снова дорога и поезда.

В Киеве читал газеты с именами расстрелянных в Москве.

В кабаке «Би-ба-бо» прямо у сцены застрелился офицер, оставив на столе записку: «Жрете, сволочи? А мы за вас умирали, мать вашу…»

Трудно установить все города, где он в эти годы бывал на своих непрерывных, голодных, лихорадочных, запутанных маршрутах. Был в Бердичеве, где купил себе спортивно-тирольский костюм и со сцены читал свои рассказы. Был в Киеве, где кончились деньги. Был в штабе анархистов, где патроны в предвкушении дела упаковывали в ящики с надписью «Осторожно — стекло». Был в Красно-Селимске, бывшем Царево-Селимске, где видел, как в снегопад «раку с мощами увезли в вагоне с надписью «рыба». И еще стоял за согнутой спиной маленькой старушки в черном пальто и сером платке и слышал, как «древняя старушка в хлебной очереди плачет кровавой слезой и грозится рассказать Господу Богу про все людские пакости».

Был еще в Харькове, где был арестован контрразведкой добровольцев и как левый и эсер немедленно приговорен к расстрелу, но ни от чего не отрекался и ни о чем никого не просил. Был спасен офицером, знавшим его в дореволюционном Петербурге.

В феврале 1921-го в Одессе снова арестован, на этот раз ЧК. Сидел полгода сначала в общей камере, где вши и «чудовищная духота», потом в одиночке. Впадал в тоску от того, что снова тюрьма, вспоминал Бутырку 1905 года, где был избит, потому что отказался стричься наголо, вспоминал Амурскую каторгу, «колесуху», где по колено в ледяной воде в тучах мошкары прокладывал железную дорогу через болота, вспоминал блаженную Италию, где стоял рядом с Шолом-Алейхемом и слушал рассказы старых евреев. Сравнивал тюрьму в Одессе с каторгой в Зерентуе: «Несколько новых жутких черт» — но не мог в письме сказать, каких именно.

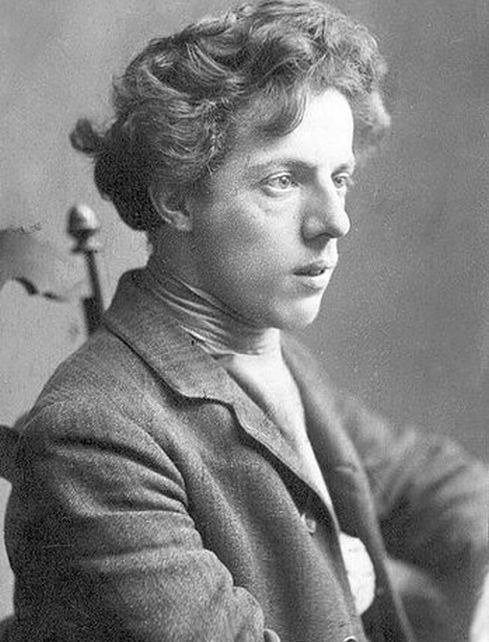

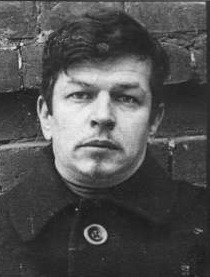

Андрей Соболь. Фото: архив

Что же такое новое узнал он в одесской тюрьме, он, которого при царе гнали на каторгу через тюрьмы в Сувалках, Вильно, Гродно, Смоленске, Москве, Челябинске, Иркутске? Он, знавший пять суток карцера с мокрым полом и крысами и палки надзирателей, гулявшие по головам и плечам заключенных? Ответа в его письмах и книгах мы не найдем, но найдем его в письмах других эсеров, сидевших в советских тюрьмах. Советские тюрьмы злее и страшнее царских.

И все равно, несмотря на гнетущую тоску — писал в одиночке по двенадцать часов в день, выплескивал из себя накопленное в памяти — мысли, чувства, сцены, картины, людей, поезда, банды, погромы, ужас.

«От каменных стен так и пышет зноем, от каменного пола и то, как от пекла, несет. Невкусно, милый, — но все надо испытать и все перенести». «И когда председатель местного Исполкома, посетив тюрьму, заглянув ко мне в одиночку, изволил в беседе со мной спросить, отказываюсь ли я теперь от того, что писал в письме, так мило и вежливо перехвачен[ном], благодаря любезности одной москвички (между прочим, и твоей знакомой), — я ответил, что ни от одного слова не отказываюсь. Я не ставлю себе этого в заслугу, как и не горжусь этим, как и не ставил бы себе в заслугу то, что я не ворую или не насилую малолетних, — это все так просто и элементарно: я не привык ни подмазываться, ни лизоблюдничать и ни пресмыкаться. Вот и все. И это все надо было понять, когда речь идет обо мне и власти».

Возникает вопрос, в чем причина ареста Соболя и зачем его семь месяцев держали в тюрьме. Письмо могло быть поводом, а не причиной ареста. Аресты бывших эсеров идут по всей стране. Соболя арестовали в Одессе в феврале, а чуть раньше, в январе, в Москве арестовали бывшего военного комиссара Временного правительства Михаила Лихача. Идет подготовка к показательному процессу, для которого нужны эсеры-обвиняемые и эсеры-свидетели. Эсеров-свидетелей, готовых дать показания против партии, начальник секретного отдела ВЧК Агранов подбирал лично. Отчего бы одесской ЧК, в курсе планов Москвы, не подержать эсера Соболя в заключении? Пусть посидит, может, пригодится. Человек-заготовка.

В обвиняемые Соболь не пригодился — там крупнее него люди были. В свидетели тоже не подошел — несговорчивый.

«Раз вечером мы выходили с Осоргиным с заседания. Луна хорошо светила. На этом заседании я просил Каменева за «сидевшего» в Одессе писателя Соболя.

Он небрежно спросил:

— Какого Соболя? Который написал роман «Пыль»?

— Да.

— Плохой роман. Пусть посидит.

Я заметил, что он сидит уже семь месяцев, неизвестно за что.

— Ну это много. Постараемся выпустить». (Борис Зайцев)

В августе 1922-го он живет под Москвой, в Красково, где три года назад анархисты на съемной даче готовили бомбы, которыми потом взорвали коммунистов в Леонтьевском переулке. Может быть, он даже ходил смотреть эту дачу, прежде чем написал своего анархиста, Развозжаева, который поднимает крышку сундука, разгребает тряпье и белье и там, внизу — снаряженные, готовые к делу, ладные, круглые бомбы.

В письмах Соболя нет ничего о процессе эсеров, в это время идущем в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Понятно, в письмах об этом писать не надо, особенно если ты провел в тюрьме семь месяцев из-за перехваченного письма и сам ты бывший эсер. Но беспокойный, на все отзывчивый Соболь не мог не смотреть в ту сторону, где судили его товарищей по партии, не мог не читать жадно газет, не следить за обреченной борьбой подсудимых и их адвокатов.

Это первый показательный политический процесс новой власти и новой эпохи. На процессе адвокаты отказываются от защиты, потому что юридические нормы отсутствуют, итог предрешен; подсадная публика в зале шикает на защитников и угрожает им, а на организованной властями демонстрации трудящиеся несут плакаты, призывающие расстрелять эсеров — наймитов буржуазии и предателей трудового народа.

Там, на скамье подсудимых, в списке № 1 (это список главных обвиняемых) — Михаил Лихач, с которым Соболь в 1917 году был в 12-й армии.

Михаил Лихач. Тюремное фото. 1922 год. Фото: Википедия

Михаил Лихач всего на год старше Андрея Соболя, то же поколение, тот же жизненный путь. На тюремной фотографии 1922 года видим уверенного в себе человека. Даже через сто лет доходит до нас с этого фото его непререкаемая уверенность в себе и своей правде. С пути его не сбить. В 1903-м, в шестнадцать лет, вступил в партию эсеров, в 1904-м, в семнадцать, — в тюрьме, потом эмиграция, возвращение, боевой отряд, борьба в Архангельске и Сибири, а когда арестован ЧК — отказался на следствии давать показания. На процессе — подсудимых держали два месяца в тюрьме в Кисельном переулке без прогулок — мешал процессу, делая заявления о том, что возят из тюрьмы в Колонный зал в «собачьем фургоне» и не дают знакомиться с материалами дела.

На следствии молчал, зато на процессе заговорил:

«Вам угодно расстрелять социалистов для того, чтобы на этих социалистов демократического толка возложить всю ответственность за ваши неудачи, за ваше внутреннее банкротство, за банкротство всей той политики, которую вы ведете. Ну что же, против этого мы возражать не будем. Вам угодно нас расстрелять, пожалуйста, но мы были социалисты, есть социалисты и будем социалистами. Разбить ту правду о нас, которая сейчас есть в западно-европейском пролетариате, утвердить в том, что мы буржуазные заговорщики, вам никогда не удастся. Мы жили социалистами и умрем социалистами».

Это последнее слово Лихача. Он записал его в камере внутренней тюрьмы ГПУ и тайно передал кому-то из родственников во время свидания. Свидания с ним имели сестра и жена.

Мир обновляется в революции, позывные которой летят в мир с верхушки ажурной башни, которую возводит условно приговоренный к расстрелу инженер Шухов, кровь обновляется в опытах по переливанию крови, которые проводит в выложенном цветными изразцами особняке на Якиманке большевик Богданов, а Израиль Моисеевич Собель, обновившийся в Андрея Михайловича Соболя, обновляется дальше, в советского человека — ведь с этой властью ему теперь всю жизнь жить, в этом нет сомнений, обновляется в советского писателя, делающего новую литературу и даже дающего публичную отповедь в газете «Известия» эмигрантам Бунину и Куприну.

У Соболя теперь заботы — в какой сборник пристроить рассказ, где получить гонорар или помощь; денег у него нет. Как бывший каторжанин, он получает в виде аванса за книгу об Амурской каторге сто рублей в обществе старых каторжан. Получив гонорар, ест шашлыки в шашлычной Аванесова на Мясницкой, пьет пиво в пивной на Тверской, две бутылки в руки, больше не дают. Но можно сунуть денежку ошивающемуся тут типу, он возьмет на себя и отдаст пиво тебе, это его заработок. В Союзе писателей занимает должность.

Участвует в общественном суде над Сергеем Есениным, который в пьяном виде позволил себе антисемитские выходки, просит не судить поэта строго и оправдать. Но это все внешнее течение жизни с людьми и на людях, а в одиночестве все иное.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«И не раз видело трюмо, как беспорядочно топтался каандаш на одном месте, как летел в корзинку скомканный в бессильной ярости лист бумаги с незаконченной фразой, как тоскливо, уныло сплетались пальцы, обхватывая то пылающий, то холодеющий лоб, и как беспомощно, с какой-то детской пытливостью, где слиты страх и надежда, останавливались глаза на темных провалах окон, за которыми расстилалась ночь, Россия и вечные судьбы той и другой с нерукотворными предначертаниями».

Так писал Соболь, человек, полный памятью, которая плескалась в нем, как черная вода без дна. И в темноте длинной ночи, возбужденный до лихорадки, пишущий так быстро, что нет времени ставить запятые и тире, видит он белые лица повешенных во дворе синагоги евреев, разбросанные по степи парики замужних евреек, телеги с пулеметами, красные шаровары пьяных бандитов, чувствует мерзкий, шибающий в нос запах сивухи из бутыли, заткнутой свернутым из газеты чижом.

Нет, не дадут они ему забыть себя — старик, волокущий санки по заснеженным улицам голодной Москвы, с каждым шагом и усилием синеющий лицом и шеей, прежде чем упасть замертво; другой старик, бывший прокурор, стоящий на четвереньках в снегу на площади Собачьей площадки — «в крючковатых, извилистых, кривоколенных особнячковых арбатских переулках» — и воющий; еврей со смешной фамилией, выброшенный из спасительной лодки антисемитом и тонущий в холодном сентябрьском Днестре, так и не добравшись до Палестины. Много в его неспокойной, взбаламученной памяти хранится того, что лучше не знать, не видеть, не слышать, а уж если видел, то забыть. Но не мог забыть.

Все помнил с невероятной ясностью, все видел с отчетливой резкостью — кацавейки и драные пальто плетутся к распределителю за селедкой, а тут «Мальвина Сергеевна — бывший городской голова города Ахтырки, девица лет тридцати трех, с челкой, одинокая: ни любимого, ни ребенка, только томик Блока да список арестованных», тут «девушки с зелено-пепельными щеками от воблы, морковного чая и продовольственной сентябрьской, аннулированной в октябре», а еще «по углам группками стояли молодые люди в кепках, в гетрах, не то сутенеры, не то авиаторы»; и среди всех этих бесчисленных молодых, старых, прозрачных от голода, красных от мороза, интеллигентных, простецких, зверских и еще каких угодно лиц свалившейся в ад страны он сам — «странник без пути, путник без дороги».

Москва 1920-е годы. Фото: Общественное достояние

На девушку, как на наживку, чекисты ловят белого офицера, которого она любит. Узнав, что он в Москве, она бежит к нему по Арбату, а за ней топтуны. Сама того не понимая, она губит его. А у барона Оскара Бернгардовича Фьюбель-Фьютценау в одной из его комнат в квартире на Арбате тепло, плюс шесть…

Но это не заметки по этнографии голодной, замерзшей, обнищавшей Москвы. Соболь внешним не удовлетворяется, ему мало картин живописного рванья и голодного несчастья, он идет глубже, нажимает на кнопку уровень минус один и спускается в человеческий ад.

Как он приметлив на детали разложения, распада и смерти. Старик распродает вещи, но дорожит «последним уцелевшим ковром — тем самым, что висел над кроватью барона и сырость прятал, гнойные пятна истерзанных обоев».

Видит комнату, где «на стене портреты Ленина, Свердлова, где в углу груды картофеля». Видит жалкую фигуру, одетую в «пальтецо демисезонное, цвета облупленного кирпича из развалившегося московского дома».

«Пес, тощий, как прошлогодняя вобла, в пятнах от безработицы».

«А после Крещенья стали собак убивать: охотились за псами, суками и щенками — поодиночке, по своему умению и согласно своей разведке, и группами».

Голод. Метель над заснеженными улицами Москвы. Сугробы. Собаки. Это он помнил.

Жизнь в описаниях Соболя расшвыривает горячие капли безумия. Сумасшедшему все понятно, а еще не сошедшему с ума — ничего.

Пишет Соболь как крутит клубок, крутит все быстрее и быстрее, в возбуждении, в лихорадке: «Яшка Безрукий, каша для деда, человек-бог, человек-труха, зеркала кривые, рожи кривые, барахло на базаре, снег красно-селимский, Кремль московский — орех нераскалываемый, рукопись деда — завет новейший, третий, евангелие от Мариуса, апостола в клетчатых кальсонах, и опять лилипут и снова коршуны-брови» — скорее, быстрее, нестерпимо, в возбуждении, в вихре.

Это напряжение в тысячу вольт, это нервы, по котором с гудением идет ток, это внезапные сердцебиения и постоянная бессонница, это невозможность сидеть на одном месте и постоянная, почти уже патологическая тяга к движению, к поездам, к лошадям, к новым женщинам, к тому, чтобы уехать, как можно дальше уехать — вот что такое писатель Соболь. И страницы, десятки, сотни страниц в мелком почерке, а потом беспрерывный стук пишущей машинки, слышный днем и ночью во всех комнатах арбатской коммуналки в Трубниковском переулке, дом 1 — это тоже он.

Пройдет много лет, и Паустовский в одном из рассказов изобразит писателя Соболя странным и комичным чудаком, не расставляющим знаки препинания. Эту особенность Паустовский не придумал — в написанных от руки письмах Соболя, появившихся на аукционе Литфонда в 2020 году, запятых действительно меньше, чем должно быть. «А на следующий день в редакцию ворвался Соболь. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела над столом.

— Никто не трогал, — ответил я. — Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболь. — Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!»

Жизнь крутит и тащит его, как поток щепку. По России из стороны в сторону швыряет эту человеческую щепку — подростком по чужим, хотя и родственным семьям в Ирбит и Пермь, молодым осужденным на каторгу через Благовещенск в Зерентуй. Все известные людям виды передвижений не просто знал он, а изведал всем телом —

мучительный пеший ход, когда он брел сотни верст под непрерывным снегом, и холод вагонных тамбуров, где ездил безбилетником, и смертную духоту трюма, в котором везли осужденных. И еще в железной клетке на палубе баржи его возили.

Изматывает жизнь до упадка сил, до нервного срыва, до падения в яму депрессии. Отдохнуть бы в покое и тепле, но колотит дрожь в рваной арестантской палатке под проливным дождем. И откуда взяться теплу в выстуженных комнатах с покрытыми инеем стенами, где писатель Соболь живет с женой Рикой и их маленьким сыном Марком. А еще живет в дачном домике в подмосковной Тайнинке, где они оба, он и Рика, заняты изнурительным трудом выживания. Нет продуктов. Пеленки надо стирать в холодной воде. Воду надо носить ведрами. И все-таки на старой фотокарточке, где они сняты в проеме кривой дощатой двери, на фоне почерневших бревенчатых стен, как празднично-хороша Рика с ожерельем на шее, в белой блузке с отложным воротником, в белых туфлях на каблуке, с пуговками на щиколотках. А он рядом, с крупным, даже грубым лицом, с властно прищуренными глазами — сколько энергии, какая воля.

Теперь в его рассказах появляется Тверской бульвар.

Памятник, тогда стоявший на Тверском, он отмечает как признак места: «зеленый венок над курчавой головой внука арапа».

И Патриаршие пруды, Патрики на нашем детском языке — ведь я рядом с ними вырос… «А в башмаках пруды Патриаршие».

Патриаршие пруды. 1920-е годы. Фото: архив

И еще пивная, где под надрывный стон гармони звучит «извечная песня русской засморканной, заплеванной, прокуренной и проплаканной пивнушки».

Да, на этот бульвар, так хорошо мне знакомый, на бульвар, где я играл и в шахматы, и в футбол — приходил с Арбата Соболь и шел по центральной аллее мимо гуляющих москвичей, мам с детскими колясками, детей. «Серым глазам трудно глядеть на зелень Тверского бульвара, серым глазам больно».

У одного из его героев, у еврея Соломона, «безнадежно усталые глаза».

Темные, тяжелые, тягучие мысли, от них не избавишься, их не вытравишь из себя, разве что на время заслонишь разговором, или станешь заваривать чай, или пойдешь по весенней Москве, глядя на прозрачные капли, набухающие на углах крыш, и на короткое время забудешь… А потом опять. И как же он глубоко и подробно обдумал будущий момент своей жизни, если еще в Одессе 1921 года написал то, что случилось с ним в Москве в 1926-м? «…ведь и самоубийцы невольно рады ничтожной временной помехе, когда то мышь заскребется у ног и отвлечет внимание, то сосед за стеной затянет песню о счастливом коробейнике». И потом, в другом рассказе, посмеется, написав про поэта, который целил себе в лоб, а попал в живот. Предсказал.

В 1923 году, в другом рассказе, он тоже описывает это. «Сбоку от лестницы Кашенцев присел на полуразвороченный тюк, пощупал — брошюрки, садясь, вытащил одну, на острие полоски разобрал: «Учредительное собрание — хозяин земли русской», уронил книжку; сдуру ткнулся в ноги потревоженный мышонок; пахло клеем. Отводя голову в сторону, Кашенцев полез в карман и, раздирая высохшие, жаждущие губы, сунул револьвер в рот».

Соболь начинает прощаться с друзьями загодя, чуть ли не за год до смерти. Человек, когда-то осужденный «за хранение и приобретение огнестрельного оружия для насильственного изменения установленного в России образа правления», в тюрьме учившийся у старого уголовника снимать и надевать штаны через ножные кандалы, на Амурской каторге, на «колесухе», спавший мокрым на мокрой земле, не отворачиваясь смотревший в глаза бандитам, видевший разбросанные по полю трупы евреев, сутками сидевший в седле — больше не выдерживает тоски, мелкого постылого быта и безденежья, когда должен занимать на обед в писательской столовке «Эльдорадо», называемой им смеха ради «Ель да рада». Месяцами не платит за квартиру в Трубниковском переулке, отчего жилконтора подает на него в суд. Еще и это.

Он говорит с друзьями о самоубийстве как о деле решенном.

«Родной, я помру раньше тебя, и тебе придется писать обо мне воспоминания — так запомни, что слопали меня вещи и факты. Не забудешь?»

Так он написал другу в письме, и ведь оказался прав: умер раньше, а друг, тоже писатель, на рожон не лез и жил тихо и долго. Да, и воспоминания в конце концов написал. Но о Соболе в них не вспомнил.

В Сорренто, куда Соболь едет в командировку, он встречается с Горьким и ему тоже говорит о самоубийстве. Ну что, в прекрасной Италии больше не о чем поговорить? А он ищет место. Не здесь ли этому случиться, на берегу синего моря, в тени пиний? Горький не верит, считает его позером и болтуном. А Соболь, вернувшись в Москву, пишет прощальные письма: «Я ухожу, потому что уже больше сил нет, потому что не нужен я жизни, потому что устал я чертовски и потому что очень уж криклива жизнь, а я кричать по-сегодняшнему не умею». Другу на память оставляет пишущую машинку.

Но нет, рано, и еще поработает, постучит портативная пишущая машинка. Проза Соболя, полная электричества, бьющая искрой и током, проза напряженно-легкая, как магнитное поле, закручивающее силовые линии; чтобы такую писать, нужно, чтобы эти токи ходили по тебе, по телу, иголками кололи кончики пальцев, печень, сердце, чтобы так писать, нужно самому быть напряженным, как магнитное поле, и прозрачным насквозь для жизни. И действительно, этот коренастый человек с крупными чертами лица и шапкой черных волос был так открыт жизни, что каждое впечатление иглой вонзалось в сердце.

«По первопутку ехал к Брянскому вокзалу, ранним утром, таким безбурным и прозрачным, что сердцу больно становилось, дорогой такой чистой, белой, что ранила взор каждая колея от телеги — ненужная, лишняя, каждый досадливый след редкого прохожего».

Один из его героев, комиссар Временного правительства Гиляров, точно как сам Соболь, «бывший ссыльно-каторжный, бывший террорист, бывший эмигрант, бывший студент, а ныне комиссар, особоуполномоченный и т. д.». Соболь пишет его фигуру, «сутулую и узкогрудую, и френч его неопределенного цвета — хаки с сизым, — и губы его, плотно сжатые, как будто упорные и решительные, но в то же время таящие в углах рта характерные складки болезненного раздумья и тоски, и лоб его, круто выдвинутый вперед, и глаза — серые, как и губы, будто властные и повелительные на первый взгляд, а потом, когда пристальнее вглядишься, надломленные и усталые». Не себя ли пишет?

Нет, не себя, хотя сходство биографий есть, но это не портрет Соболя, он был невысокий и крепкий, и это не портрет эсера и тоже комиссара Михаила Лихача, тот сутулым не был, на допросах, на процессе и в тюрьмах держался прямо, не горбился.

Но нет уже Лихача, умевшего спокойно и привычно смотреть в объектив тюремного фотографа, он исчез из жизни, хотя и жив. Соболь о нем ничего не знает. Мало о нем знаем и мы, от его жизни остались только крупицы разрозненных фактов.

На процессе эсеров 1922 года Лихач приговорен к расстрелу, но не расстрелян, а вместе с другими подсудимыми объявлен бессрочным заложником; содержался во внутренней тюрьме ГПУ (Третий коридор, камера 55 — что там сейчас?); когда после ряда протестов и голодовок случилось послабление режима, изучал в камере по библиотечным книгам рабочий вопрос и кооперативное движение; переведен в Бутырскую тюрьму, где содержался в Особом коридоре и участвовал в коллективной голодовке осужденных эсеров; позднее в Ново-Николаевской тюрьме — здесь годы назад был и Соболь, по пути на каторгу — снова держал голодовку, про которую в секретной переписке чин ОГПУ сообщал другому чину, что «у меня впечатление, что Лихач решил голодать смертельно». Так и было: на одиннадцатый день перестал пить, перешел на сухую голодовку. В это время в Ленинграде его жена подала на развод, разведена в отсутствие мужа.

В 1925 году Лихач во внутренней справке ОГПУ назван «крупным и способным руководителем местных организаций»; в 1928 году в воронежской ссылке арестован и обвинен в том, что создал подпольную организацию эсеров. Знаем, что политические обвинения при советской власти голословны и бредовы, но, зная Лихача, можем предположить, что тут как раз правда: член ЦК ПСР, депутат Учредительного собрания от партии эсеров и комиссар 12-й армии продолжал борьбу до самой своей смерти в 1931 году от воспаления легких в тюремной камере в Челябинске.

«И закрываясь навеки, навсегда, серые глаза уносили с собой память о васильках, о Тверской, о звонком трамвае «А» — память об одной Москве, об одном небе, об одной России».

«И серые глаза не отрываются от окна, а за окном мокрый асфальт Тверской, подмигивание ночного фонаря и грустное предрассветное московское небо.

О, не спутать его с константинопольским небом, не заменить его южным небом Салоник.

Одно небо — и нет другого.

Одна Москва — и нет другой».

«Только одно небо настоящее — московское».

Так говорит, думает и действует в рассказе Соболя белый офицер, прошедший две войны, не знающий ни страха, ни слабости, смеявшийся над убийственной сыростью в Мозырских болотах, от которой другие заболевали и сходили с ума, убивавший без сомнений, убивший в боях и миссиях приблизительно двадцать человек, а точно он не считал, приехавший с заданием в Москву, чтобы готовить восстание, человек, нервы которого не дрожат ни при близкой опасности, ни при близости ГПУ.

Он стреляется в номере гостиницы на Тверской, совсем недалеко от Тверского бульвара.

Застрелиться на бульваре — в этом есть что-то вызывающее, шокирующее. Не в своей комнате в арбатском переулке, над тазом и рядом с примусом, а на центральном бульваре Москвы, где с одной стороны Пушкин, с другой Тимирязев, где по одну руку белый круглый храм, по другую писательская столовая «Ель да рада». В самой сердцевине Москвы, в сердцевине любимой жизни.

Могила Андрея Соболя. Фото: Сергей Лепешкин

Не хотел делать это в квартире, где жил со второй женой Бебой (отношения кончены, уже решили расстаться) и шестилетним сыном Сашей — с жилплощадью кризис, уйти некуда. Жена мучилась от необходимости каждый день быть рядом с ним, видеть его, слышать его. А сын? Войдет в комнату и увидит отца на полу, с откинутой в сторону рукой, с выпавшим из руки револьвером, с пятнышком крови на виске? Невозможно.

Что он этим своим поступком хочет сказать всем — что сказать?

Что все не так, как надо, криво, подло, глупо, не по-человечески? Что жизнь его зашла в тупик и нет сил жить? Что устал? Что с этой властью жить невозможно?

«Звук обманчив — слышится в ветре как будто благовест, а это совсем похоронный звон; чудится, будто топор бодро стучит, а это совсем могильные лопаты лязгают. Ты видишь возрождение там, где его и в помине нет, тебе чудится возрождение там, где лишь временно припрятана мертвящая бесплодная догма и где творческая действенность — одна только видимость».

Так он написал в письме Алексею Толстому, еще эмигранту, но уже решившему вернуться и, готовя себе позицию в новой жизни, начавшему славить советскую власть.

А может быть и так, что он, Соболь, бывший эсер и бывший комиссар 12-й армии, лежа без сна в своей комнате в коммуналке, закрывает глаза и видит другого эсера и другого бывшего комиссара, из 7-й армии — фамилия его Савинков — как он, вышибив телом оконное стекло, крича, с форточкой в руках летит вниз, к булыжникам Лубянки.

Или видит себя, маленького мальчика, пришедшего к колодцу, чтобы броситься в него… вниз, в сырую темноту, туда, где далеко внизу стоит черная вода с отблеском света… потому что мама больше любит младшего брата и только о нем заботится… но у колодца сидела большая собака и не пустила.

В полном сознании того, что собирается сделать, Соболь пишет записку. «Да, милый друг, Вы не раз выручали меня. Вот напоследок покройте мои долги небольшие в столовой. Помните мой долг Гавриле? I четв[ерть] ему я отдал. Ему следует еще 4. А затем — в столовой есть официант, старичок, дядя, кажется, Есенина. В последний раз я что-то рублей 6 задолжал ему за еду. Не хочется, чтоб такая мелочь его огорчила. И вот напоследок отдайте это, не сердитесь на меня и, если можно, пусть об этом не будет разговоров. Ладно?

Эх, милый Алексей Иванович, как все это грустно».

Тверской бульвар, я вырос тут рядом, знал все переулки, проулки, пустыри и дворы, играл в футбол во дворах, да и на самом бульваре играл в детском азарте, когда проиграть ни за что никому нельзя, я помню домики вдоль бульвара, их снесли, темную сырую подворотню, с бульвара выводившую в переулок, киношку «Новости», куда ходил по вечерам отец, шашлычную «Эльбрус», где на кафельном полу черные разводы стаявшего с сапог снега и в набитом зале гул голосов и красные веселые лица…

Летним вечером невысокий человек сел на скамейку рядом с влюбленной парой. Было поздно, в этот час много пустых скамеек, почему он не выбрал пустую? Давал себе шанс, помнил о мышонке, в последний момент отвлекшем самоубийцу?

Достал револьвер.

Обернувшись к влюбленным, попросил их забрать у него револьвер: заберите, иначе…

Они молча переглянулись, вскочили, бежали от него в страхе.

Я это не придумываю, так все и было.

В последнюю секунду у него дернулась рука, отводя дуло от сердца.

Мгновенной смерти не вышло. Рана в животе, карета скорой помощи, яркие лампы над операционным столом, лица врачей.

«Я умираю?» — спросил Соболь в палате Склифосовской больницы. Вопрос остался, ответа нет. Что сказали ему стоявшие у кровати люди — мы не знаем.

«И в весеннем легком рассвете, всегда, всегда, Москва возникает как некое чудесное выражение всех наших затаенных дум и чаяний».

Этот текст вышел во втором номере журнала «Новое обозрение».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68