Поплавский всегда носил черные очки. Даже в ночных кафе на Монпарнасе, в «Ротонде» и «Наполи», он сидел в окружении собеседников и собутыльников в черных очках, которые как будто скрывали что-то главное и тайное в нем. Хотел ли он спрятаться за черными стеклами? Хотел ли он выделиться черными стеклами? «Какое счастье не иметь лица», — написал о нем один его знакомый. А другой сказал, что у него было лицо «скорее футбольного чемпиона, чем поэта».

Люди, которым удавалось увидеть его без черных очков, бывали поражены его глазами. Газданов в некрологе написал, что глаза Поплавского были «очень чужие и очень холодные». «Это были странные, неприятные глаза, производившие на многих просто отталкивающее впечатление. В них совсем не отражалась его душа — душа поэта» (Одоевцева).

Последние годы жизни он вместе с родными жил в будке, построенной на крыше огромного гаража фирмы «Ситроен». Отец давал уроки и брался за случайные работы, мать шила, брат оставил мечту о Сорбонне и сел за руль такси, сестра уехала в Африку (и умерла в Китае). Нищее эмигрантское жилье, теснота, полуголодный быт, когда котлеты из риса — праздник. Все бились за жизнь, за заработок, за кусок хлеба. А он нет. «Работать… Я — работать?.. Да разве иппогрифы, единороги и Левиафаны работают…»

Поплавский целыми днями лежал с закрытыми глазами на зеленом продавленном диване с торчащими пружинами, сжимая в левой руке часы, по которым отмечал минуты внутреннего молчания.

Родные думали, что он спит. Но он не спал, он медитировал и молился. Оживал к ночи, уходил из дома и пропадал в кафе до рассвета. Там местному сброду — называл их «элегантные негодяи» — читал стихи. «Он читал небрежно, читал в нос, без малейшего желания прельстить слушателя» (Бахрах). Голос у него «был обиженный, почти плачущий» (Одоевцева). Под звук его бубнящего голоса кафе взлетало в небесные выси, переходило из ординарного мира в неординарный. «Но Христос, склонившийся над Летой, В отдаленьи страшном слушал нас».

Кафе Ротонда в Париже, 1930-е годы. Архивное фото

Раз в две недели он ходил в мэрию и получал там мизерное пособие безработного — 7 франков в день. Он носил обсыпанный табаком нелепый костюм, который Газданов, называвший его Боб — «Бедный Боб!» — описывал как «смесь матросского и дорожного». Другой мемуарист запомнил его несвежую рубаху и рваный свитер. «Пил воду из стакана, пахнущего мылом, и долго смотрел на улицу, затягиваясь окурком брошенной хозяином папиросы». Это он сказал сам о себе. Так и жил.

Мальчиком шестнадцати лет, в 1920 году, в Константинополе, по дороге в Париж, он привел ночевать в свою тесную каморку пять бездомных русских эмигрантов, офицеру на улице дал 50 пиастров, хотя у них с отцом у самих денег не было. «Увидел собаку, в отвороте пальто принес домой. Она спала у меня за пазухой». В Париже с болью замечал сальные галстуки и потертые шляпы русских эмигрантов. На одном из литературных вечеров, где выступающие говорили о высоких материях, вышел на сцену и гласом вопиющего в пустыне требовал сочувствия к грузчикам и проституткам. Есть свидетельство, что три франка из своих семи он отдавал другу.

Герой его прозы Аполлон Безобразов — это он и есть, Боб Поплавский, «здоровый юноша больного человечества», уродливый и прекрасный одновременно, неряшливый и щеголявший четким пробором, бледный от ночного образа жизни и при этом имевший мощную шею и перетренированные руки в бицепсах, потому что занимался боксом и ходил в гиревой клуб, где выжимал гирю весом 55 кг. Несочетаемые вещи, но в том, что этот сюрреалист и боксер делал из своей жизни, несочетаемое сочеталось.

Миллионный поток людей, покидавших Россию в конце Гражданской войны, смыл его с кромки России и добросил до Парижа, где они с отцом очутились без вещей и денег. Поплавский попытался зацепиться за французскую жизнь, пробовал учиться в Сорбонне, бросил. Хотел стать таксистом, но долго учиться, не захотел.

Продавал на улицах газеты, не понравилось. Крутил ручку машинки, производящей помаду на парфюмерной фабрике, измучился. А больше и пробовать ничего не стал, дал силе тяжести опускать себя на дно, туда, где в ночных кафе собирался сброд и люд.

Молодые литераторы. Париж. Середина 1920-х.

На снимке справа налево: Наум Рейзини, Александр Гингер, Илья Зданевич, Борис Поплавский. Фото: из личного архива писателя В. Варшавского

Здесь, в резком свете ламп, за столами с кофе и вином, он проводил ночи в бесконечных разговорах с русскими людьми всякого рода: офицерами, ставшими анархистами, поэтами, работавшими малярами, алкоголиками, трактовавшими Библию и Толстого. Христос, Джойс, Пруст, Лао-цзы, Далай-лама, авиация с ее рекордами и бокс с его чемпионами были темами разговора. Он — «атлетический босяк» — был королем ночных запойных бесед. Но пусть сам расскажет, как блистал в клоаке: «Ночью, в кафе, среди табачной гари, сквозь ледяное окно монокля — блестящее, зловещее ошаление остроумия, выдумки, баснословные рассказы… Ниспровержение всего, утверждение чего попало, великолепное презрение к последовательности и стихи изо всех карманов…»

Поплавского унесло из России в шестнадцать лет, и поэтому он не знал России, не помнил ни ее золотых куполов, ни ее уютных полянок и ордынок, ни того благолепия жизни, о котором писал Шмелев в «Лете господнем». Странным отголоском России была в нем любовь к снегу, падающий снег завораживал его и погружал в транс, а еще в девушке Кате он однажды заметил «собачий, русский, родной жест, и снова ему захотелось в Россию, все ледяное европейское барство скатилось с плеч, и он чувствовал себя русским всклокоченным студентом с противоречивыми убеждениями».

Кроме снега, медленно опускающегося на московские крыши, кроме смутной памяти о сонном Страстном и веселом Кузнецком — за спиной у него ничего не было. И впереди тоже не было ничего.

Пустоту настоящего и пустоту будущего он чувствовал вокруг себя и через эту пустоту кричал и карабкался, пытаясь выбраться к смыслу, к вере, к самому себе, а может, к Богу, который был то вне, то внутри, то холодным безличным сиянием, то теплым комком в груди. Его дневники полны мыслей о Христе, которого он в своих стихах и мечтах видел то пассажиром ночного трамвая, то бродягой, спящим под мостом. И спрашивал Его: «Неужели ты участвовал в создании всего этого?» Ответа не было. В пустоте человеку в черных очках и рваных ботинках, с жесткой улыбкой и «белыми зубами, бесплатно починенными у русской докторши, покровительствующей эмигрантской поэзии», не на что было опереться. Человек, ничего, кроме снега, не помнящий о России, он и с Францией никак не был связан — разве что семью франками. «Я по-прежнему киплю под страшным давлением, без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей…»

К тридцати годам — а прожил он 32 — у Поплавского, научившегося жить, сокращая потребности — ботинки покупал на толкучке и сам стирал свои вещи — был один изданный сборник стихов и кипа тетрадей с прозой, дневниками, заметками. В стихах его тоска пустоты и мир искаженных чувств и вещей, который сам он назвал «дирижабль неизвестного направления». И язык его холоден и неловок, в нем что-то неумелое, негибкое, словно он сохранил знание синтаксиса и грамматики, но потерял живую душу русского языка.

И этим холодным, негибким языком он в пустоте безвоздушного пространства своей жизни говорил вещи, от которых больно. «Спи. Усни. Любовь нам только снится, Ты, как счастье, никому не нужен».

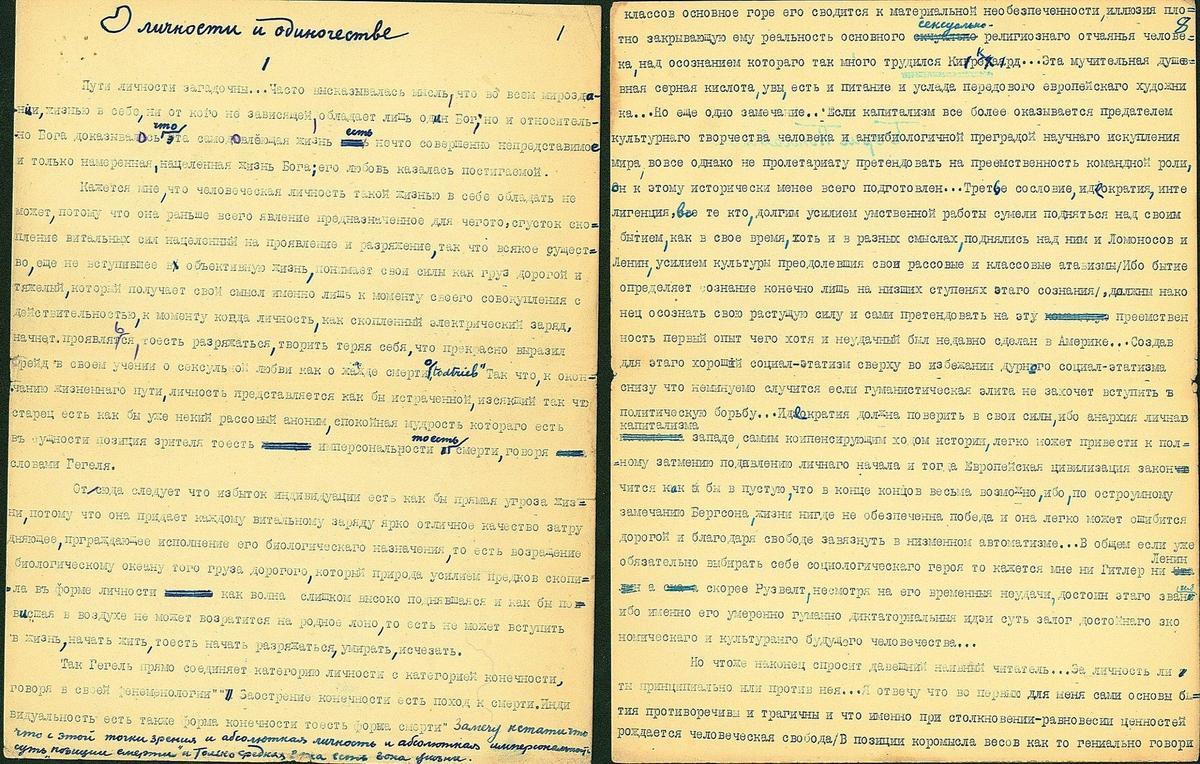

Борис Поплавский. «О личности и одиночестве». Авторизованная машинопись. Около 1933. ДРЗ. Ф. 36.

Потерянный среди людей, кричащий и стонущий в своих тетрадках от одиночества, он всей душой рвался к Богу и молил Его стать ему другом. Лежа на диване, чувствуя осуждающие взгляды родных, которые не могли понять его бездействия в жизни, он страстными молитвами открывал дверь за дверью, но последнюю открыть не мог. Пот покрывал его лоб, тело каменело в напряжении. «Наконец он неловко слезает с дивана и на коленях, мокрый, грязный, всклокоченный, дико указывает рукою на какое-то место на стене: «Вот, Ты здесь, Ты здесь. Будь благословен, это я Тебя благословляю. Живи, живи, живи всегда…» Но молчит стена, не откликается. «Отсутствие благодати. Молитва впустую».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

В Париже он ходил молиться в церковь и за мудростью к индийскому гуру Кришнамурти. Медитация предваряла молитву. Это была практика сосредоточения, когда, лежа на своем испытанном зеленом транспортном средстве, слыша шум пролетающего мотоцикла на улице и голоса близких, он страшным усилием воли сосредоточивал себя в точку и переносил в иной мир. Все это доводило его до ярости и отчаяния, а иногда до слабости и просветления. «Сидел на улице и плакал».

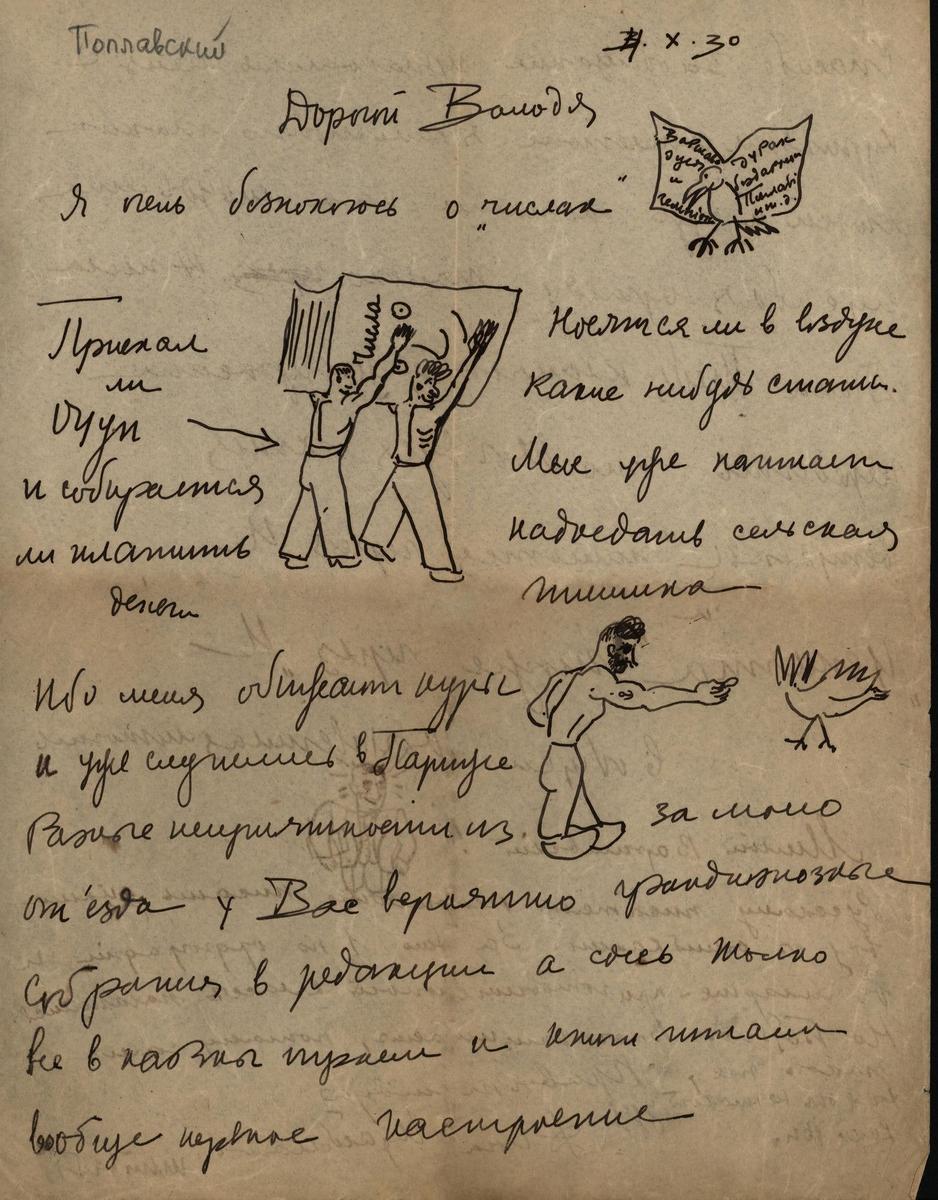

Письмо Бориса Поплавского к Владимиру Варшавскому. 4 октября 1930. ДРЗ. Ф. 291

Бог был частью его внутреннего мира, такой же реальный, как женщины, которых он любил, как французский чиновник с русской фамилией Федоров, выписывавший ему семь франков. Он вел с Ним разговоры внутри себя и записывал их в дневнике. Иногда он думал, что принадлежит Богу, что Бог избрал его для себя, как султан в гарем: «Бог как будто отложил меня до времени»; иногда бросал Ему упреки и часто вступал с Ним в споры. «Никогда еще так темно не было между Богом и мною. Темные, долгие, упорные молитвы без толку, однообразная жвачка, упрек Богу, обида на Него».

А может, все не так трудно и трагично, как он чувствовал и думал? Может, не нужны мучительные неловкие стихи, которые он переписывал по сорок раз, лишая их жизни, не нужны сосредоточение медитаций и истовая судорога молитв, а все проще и легче? «Я делал все это машинально, сам не знаю как» (из французской песни 20-х годов), — отвечает человек на Страшном суде. Судия улыбается и, дав ему подзатыльника, пропускает в рай». Так запомнил слова Поплавского его друг граф Татищев, с которым он гулял по садам в окрестностях Парижа. Друг сохранил его тетрадки со стихами, дневниками и двумя романами. Был и третий, но исчез, потерян.

Смерть Поплавского в Париже в 1935 году одни сочли самоубийством, другие приключением, в которое он ввязался, согласившись с сумасшедшим французом попробовать самодельную смесь для воспарения души.

Правда неизвестна и никогда не будет известна. Но может быть, когда он мертвым лежал в кальсонах на своем зеленом дырявом диване, в изголовье которого стоял его плачущий отец, он в это же время получал от Того, к которому так отчаянно стремился, легкий подзатыльник — шутливое наказание за неудачно прожитую жизнь — и с ощущением наконец-то явившегося счастья проходил в последнюю дверь.

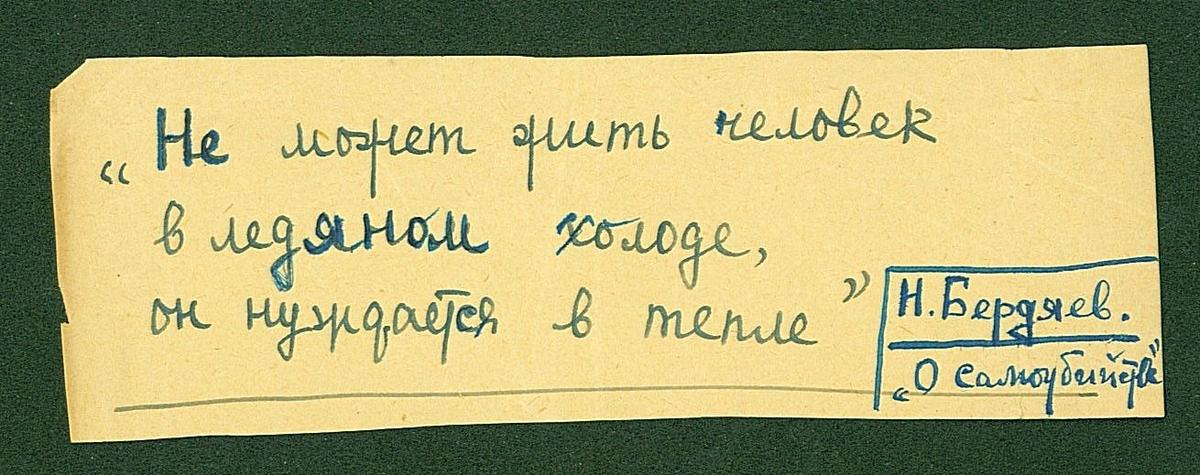

Выписка, сделанная рукою Бориса Поплавского из эссе Н.А. Бердяева «О самоубийстве» (1931)

Римское утро

Поет весна. Летит синица в горы.

На ипподроме лошади бегут.

Легионер грустит у входа в город.

Раб Эпиктет молчит в своем углу.

Род зеленью акаций низкорослых

Спешит вода в отверстия клоак,

А в синеву глядя, где блещут звезды,

Болтают духи о своих делах.

По вековой дороге бледно-серой

Автомобиль сенатора скользит.

Блестит сирень, кричит матрос с галеры.

Христос на аэроплане вдаль летит.

Богиня всходит в сумерки на башню.

С огромной башни тихо вьется флаг.

Христос, постлав газеты лист вчерашний,

Спит в воздухе с звездою в волосах.

А в храме мраморном собаки лают

И статуи играют на рояле.

Века из бани выйти не желают,

Рука луны блестит на одеяле.

А Эпиктет поет. Моя судьба

Стирает Рим, как утро облака.

***

Мир был темен, холоден, прозрачен

Исподволь давно к зиме готов.

Близок к тем, кто одинок и мрачен,

Прям, суров и пробужден от снов.

Думал он: Смиряйся, будь суровым,

Все несчастны, все молчат, все ждут,

Все, смеясь, работают и снова

Дремлют, книгу уронив на грудь.

Скоро будут ночи бесконечны,

Низко лампы склонятся к столу.

На крутой скамье библиотечной

Будет нищий прятаться в углу.

Станет ясно, что шутя, скрывая

Все ж умеем Богу боль прощать.

Жить. Молиться, двери закрывая.

В бездне книги черные читать.

На пустых бульварах замерзая,

Говорить о правде до рассвета.

Умирать, живых благословляя,

И писать до смерти без ответа.

***

Томился Тютчев в темноте ночной,

И Блок впотьмах вздыхал под одеялом,

И только я, под яркою луной,

Жду, улыбаясь, деву из подвала.

Откуда счастье юное ко мне,

Нелепое, ненужное, простое,

Шлет поцелуи городской луне,

Смеется над усердием святого.

В оранжевых и розовых чулках

Скелет и Гамлет, Делия в цилиндре.

Оно танцует у меня в ногах,

На голове и на тетради чинно.

О муза, счастье ты меня не знаешь,

Я, может быть, хотел бы быть святым.

Растрачиваешь жизнь и напеваешь

Прозрачным зимним вечером пустым.

Я, может быть, хотел понять несчастных,

Немых, как камень, мелких, как вода,

Как небо, белых, низких и прекрасных,

Как девушка, печальных навсегда.

Но счастие не слушалось поэта,

Оно в Париже проводило лето.

***

Снег идет над голой эспланадой;

Как деревьям холодно нагим,

Им должно быть ничего не надо,

Только бы заснуть хотелось им.

Скоро вечер. День прошел бесследно.

Говорил; измучился; замолк.

Женщина в окне рукою бледной

Лампу ставит желтую на стол.

Что же Ты на улице, не дома,

Не за книгой, слабый человек?

Полон странной снежною истомой

Смотришь без конца на первый снег.

Все вокруг Тебе давно знакомо.

Ты простил, но Ты не в силах жить.

Скоро ли уже Ты будешь дома?

Скоро ли Ты перестанешь быть?

***

Отдаленные звуки неба

И страшные звуки жизни

Я сегодня совсем не слышал

Я сегодня не ел и не пил

Я сегодня почувствовал жесткий

Удар посредине сердца

Я сегодня спустился к черным

Безмятежным краям пустынь

Этот материал входит в подписку

Добавляйте в Конструктор свои источники: сайты, телеграм- и youtube-каналы

Войдите в профиль, чтобы не терять свои подписки на разных устройствах

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68