Семья жила в маленьком домике у кладбища на захолустной окраине Петербурга. Отец был дьяконом кладбищенской церкви, мальчик ходил с ним в церковь. Это значит — стоял у гробов, заглядывал в лица мертвых, видел плачущих родственников, видел, как бросаются с криком на крышку гроба. И над всем этим плыл ровный голос отца, говорившего великие, страшные вещи.

«Я постоянно слышал об антихристе, кончине мира, о тленности благ земных… Мы жили подле кладбища, я еженедельно видел покойников и тогда уже детскими пытливыми глазами всматривался в мертвецов. Постоянно я без нужды смирялся, усиленно откапывая в себе всевозможные пороки и гадости, воображал себя червем, прахом, ничтожеством, человеком, недостойным счастья; я презирал себя в детстве!»

Помогая отцу, «Христа славил, читал по покойникам и собирал в Радуницу на могилках блины».

Так начиналась его жизнь там, где все жизни кончаются, — на кладбище.

В семь лет он начал пить водку и впервые был пьян. С тех пор пил все больше, по нарастающей, сам сказал: «страсть к водке развивалась крещендо и диминуендо».

Учиться его отдали в духовное училище — бурсу. Ужасы бурсы — почище тюремных — он описал много лет спустя в своих знаменитых очерках, где рассказал про «долбню, фискальство, формализм и прочую чепуху». «Долбня, ужасающая и мертвящая. Она проникала в кровь и кости ученика». «Учение здесь является физическим страданием». Рассказал про учителя, который приходил в класс с березовым хлыстом, про другого учителя, который ударил ученика «в лицо кулаком и окровавил его; из носу и рта потекла кровь», про третьего учителя, который в наказание вырывал у учеников волосы и ставил их на своих уроках на колени на год; написал про то, как пороли и мучили, и про то, как шептал во всем этом: «Зарежусь… жить нельзя». К концу бурсы имел кличку Карась, репутацию отпетого, то есть того, кто не учится, не боится и кому хоть кол на голове теши, и выглядел так: «Он шел по мосткам в порыжелой казенной шинели, ободранной и истасканной до-нельзя, шапка нахлобучена была по самые уши, воротник поднят, и из-за воротника виднелся один только глаз со шрамом».

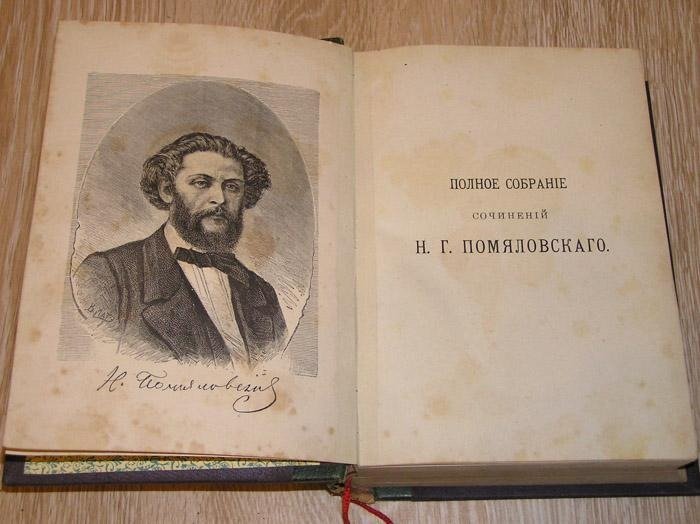

Николай Помяловский. «Очерки бурсы»

Потом учился в семинарии. Учился плохо, так что и тут получил прозвище «вечный нуль». Нулем был в учебе, которая не лезла в мозг. Отупевшим от неудач, забитым, затравленным, нелепым нулем. «Куда же теперь я дену свои досуги? Герминевтику, что ли, долбить? Дудки, брат! Лучше пить буду». Таким и вышел из учебы в жизнь — со спиной, иссеченной розгами, с головой, в которой криво и косо торчали строки из Псалтыря и главы из Библии. «Боже мой, как уродовали нас!»

Он был здоровым парнем, статным, сильным, красивым, но это только пока не заговоришь с ним;

а заговоришь — так тут же ощутишь его неспокойствие, его растерянность, его шаткую душу, готовую сорваться в отчаяние от безответных вопросов про людей, про их жестокость, про неизбывную подлость жизни. А из отчаяния — в запой.

«Иногда думается, зачем я не ангел, тогда бы удовлетворял своим стремлениям; иногда думается, зачем я не кот и не крыса, тогда бы я не стремился ни к чему. А иногда, оставив высшие взгляды, топишь пустоту душевную в стакане водки за восемь копеек. Помню, однажды, в нетрезвом виде, я всех товарищей своих встревожил рыданиями о неразрешимости моих стремлений. Все удивлялись, пожимая плечами, не постигая, над чем это я надрываюсь».

Духовное училище — тюрьма. Семинария — душное место. Он стал ходить в университет, слушать лекции ученых о науках, о том, как устроены природа и человеческое общество; словно свет полился в его перекошенные в бурсе, затемненные в семинарии мозги. Вел записи, конспектировал, пристрастился писать, писал много, писал, что говорят профессора в университете, писал свои мысли о жизни и статьи тоже писал: «О погоде», «Что такое время», «О положительной и отрицательной чепухе». Так начиналось его письмо, его литература.

Большая часть того, что он писал, исчезла после его смерти — листочки, тетрадки… Скорее всего, оказались никому не нужными, квартирный хозяин их сжег в печке. Но по его книгам мы можем представить, что и как писал атлетичный сын дьякона с высоким лбом, волнистыми темно-русыми волосами и бородой, в котором столь странно сочетались сила и ранимость, усердие и отчаяние.

Писал о себе жестко, даже жестоко, анатомируя свои мысли и чувства, раскладывая себя на составляющие, словно вивисектор какой-то. Неодобрительно смотрел на себя, собой никогда, ни единого дня своей жизни, не обольщался, видел свою слабость, добирался до самого дна самого себя — «темно, темно и темно» — и ясно видел там, на дне, эгоизм, цинизм.

И снова звучал в его душе голос отца, говорящего над покойником о тленности бытия.

Вот она, эта тленность, — в выпуклых, опущенных навсегда веках, в ледяном, как промерзший камень, лбу, а ведь за этим лбом билась кровь, бежала мысль. Вот она, эта тленность, в недвижности тела в гробу — ни руку поднять, ни ногой пошевелить никогда, теперь уже никогда.

И во рту — вкус блинов, которые он попивающим водку мальчиком собирал на могилах.

Литература была делом тонким, барским, дворянским, делом высоким, делом отлично образованных людей, таких как помещик Тургенев и граф Толстой. А он выскочил в литературу дьяконовым сыном 25 лет — с гривой волос, с мускулистыми руками атлета, с большими ладонями, с широкими плечами, с терпением давнего удильщика рыбы, со смущением недоучившегося студента, в черном потертом сюртуке и в сапогах. И затопал сапогами по литературе громко, некрасиво. Сам знал, что некрасиво, что нет в нем пушкинской гармонии, лермонтовской дерзости, тургеневской тонкости, толстовской глубины. Они языки знали, он ни одного не знал, кроме русского, да и тут у нас сомнения, но об этом чуть позже. Они учились в университетах, знали науки, имели широкий взгляд на жизнь, на философию, на историю, а он? Сам знал свою необразованность (называл это «полуневежество»), сам страдал от себя самого, от пыли мещанской, осевшей на его сюртук, от гари и накипи неопрятной жизни, где сальные пятна на стене, коричневые кольца от старого чая на чашках и шкалик на подоконнике.

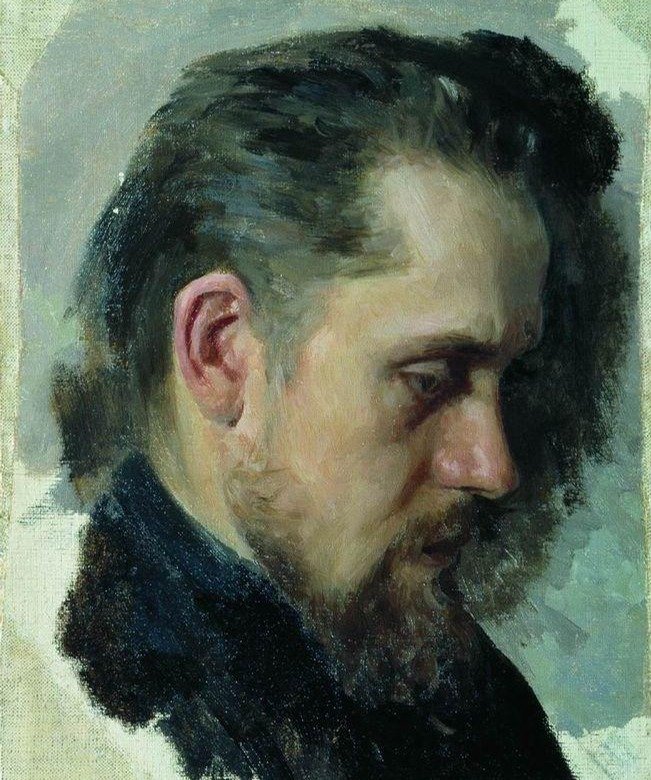

Николай Неврев. Портрет Николая Помяловского. 1860 год

Об этом и писал — о «бедненько одетом чиновнике», думающем: «О господи боже, где бы денег украсть на честный манер, так чтобы можно было жить среди честных людей!», о чиновнике-отце, решившем за дочь, что должна выйти за генерала, а она не хочет; и весь ее многочисленный род давит на нее и требует, чтобы соглашалась, потому что тогда, как саранча, налетят они на департамент и захватят там все места, и будет род плодиться и цвести под покровительством генеральской жены. Мелко все это, мерзко, тяжело. И жить во всем этом скучно, и писать про это невесело. Но как его читали! Зачитывались, спорили, обсуждали.

Другой мир открыл он читателям — другой, да знакомый. До боли знакомый. Многие его читатели — разночинцы, как и он: в этих комнатках жили, этой пылью дышали, этот чай пили, эти мысли думали. Плотно, до тесноты населен этот мир мелким людом, выбившимся в средний люд, — семейством Негодящева, семейством Дорогова. Ходит тут чиновник Молотов, бродит художник-циник Череванин. За 20 лет до Помяловского Гоголь дал в литературе маленьких людей, но у Гоголя все это обернуто романтизмом и движется пружиной приключения. Нос майора Ковалева гуляет по Невскому проспекту, Акакий Акакиевич превращается в демона, на ночных улицах срывающего с прохожих плащи.

А у Помяловского ни романтизма в гофмановском духе, ни приключений — только тяжесть давит, вот и все. Душная, сдавленная жизнь, у которой наверху люка нет, крышку не откинешь, воздуха не глотнешь, неба не увидишь.

До чего же коряв его язык! «Газета, швырнутая им» — ну кто так говорит? Там, где другие скажут об увлечениях и страстях, он говорит о «частой перемене любовного продукта»; о художнике говорит, что «он имел золотую медаль за картину в роде жанр». Чего-чего? Да ничего, за картину в роде жанр! О девушке говорит, что «она прислушивалась к глубине своего сердца, где шевелилось что-то смутное и тяжелое, не созревшее еще в положительный вопрос». И уж совсем умирает его язык в безличных фразах вроде «высокое произведение поэта имело глубокое влияние на чистую душу девушки». Что за канцелярщина! Он и сам знал, что плохо пишет, некрасиво, называл свой язык «больно тяжелым»: «пишу, точно бревнами ворочаю».

Коряв-то он коряв, но сквозь корявое многословие вдруг сверкнет коротко и точно. И тогда в одной фразе у него весь человек. Вот «один купец, который бил детей своих и плетью и палкой и за волосы таскал их», вот «пожилой офицер с залихватской физиономией», вот чиновник, «произведение департаментской фауны». А о молодости скажет: «Время взъерошивания волос». Или опишет дом. О, этот огромный дом, громадой стоящий на Екатерининском канале и на первой странице романа «Молотов», «в этом дому сразу совершается шесть тысяч жизней», он слепок человечества, он сжатие жизни в четыре стены под крышей, барство на средних этажах с окнами на улицу, чиновничество там же с окнами на двор, купечество на нижних этажах, а «в подвалах флигелей, вдали от света божьего, гнездится сволочь всякого рода, отребье общества, та одичавшая, беспашпортная, бесшабашная часть человечества, которая вечно враждует со всеми людьми, имеющими какую-нибудь собственность»… И вот она, жизнь: «танцуют собаки, ломаются обезьяны и люди, полишинеля черт уносит в ад; приводят морских свинок, тюленя или барсука; всё зычным голосом, резкой позой, жалкой рожей силится обратить на себя внимание людское и заработать грош; а франты летят по мостовой, а ступа толчет в аптеке, и тяжко-тяжко бьет молот по дереву, по камню, по железу».

Как написал! С какой силой и с каким скрытым, загнанным вглубь сердца отчаянием!

Фото: auction.ru

Какие всё мелкие, прижатые жизнью к земле люди! Обыкновенные, рутинные. Умом не блещут, удивляют тупостью. «— Я предлагаю, господа, устроить сейчас же общими силами скандалиссимус! (это офицер с залихватской физиономией говорит). — Какой, какой? —Переломать кости первому встречному. —Да за что же? —Здорово живешь!»

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

О разговорах о политике сказал так, что все их под общий знаменатель на 200 лет вперед подвел.

« — Россия на ложной дороге! — кричал какой-то политик.

— Вы с Англии пример берите, — перебил его другой голос…

— Нет, в Германию, в страну философии, — начал было гегелист…

— Пошел ты к черту! — перебили его другие. — В Германию, страну колбасников? Да им все морды побить надо! Германия — огромная портерная в Европе…

— А Россия — кабак.

— Да ты сам пьян!

— Что ж из этого?

— А если хочешь быть последователен, убирайся к черту с Гегелем!

— Нет, вся наша надежда на мужика, на простолюдина. Освободите мужика, он пойдет шагать!

— А до тех пор что будем делать?

— Ничего!

— Ну и на здоровье».

Господи, какая тоска — он называет ее сипондряцией — от бесконечных одинаковых разговоров, от всегдашней пошлости! Все затерто этой самой сипондряцией, все несвеже, все идет своим чередом в мелких днях.

Кажется, ему самому от того, что он пишет, плохо, мутно ему, скучно ему… жизнь такая. Не мог без питья. «…как выпьешь, вдруг огни потекут по телу, грудь вздохнет широко, вот она, жизнь-то, начинается!.. Прекрасная погода, отличная газета, чудная водка!.. думы и печали далеко летят. И хмель не заснет в тебе; он ходит, растет и разрастается… в голове туман, в крови жар… петь хочется, плакать и целовать всех…»

Что-то мучило его. Жизнь, которую он жил, мучила его, унижения, которые он претерпел, мучили, собственное пьянство мучило, собственное скольжение вниз и там, в грязи, в притонах, сначала разгул с мало- и полузнакомыми людьми, а потом «Пустое, беззвучное, глухое пространство охватило его. «Один, один на всем свете!» — эта мысль поражала его, холодом обдавала кровь, он терялся…» Тогда приходилось «смотреть прямо в лицо пучеглазой совести».

И что дальше? Дальше столкновение человека со сволочью совестью. Просто бой! «…нет, нет, я прямо смотрел ей в рожу, холодно и со злостью, стиснув зубы. «Вперед не будешь?» — спрашивал я себя. «Почем знаю, может быть, и буду!» Случалось, что я бросался на кровать и, накрыв голову подушкой, едва не задыхался; и под подушкой я слышал голос: «Вперед не будешь?» Тогда я отвечал в бешенстве: «Буду, теперь непременно буду!»

Опрокинутый навзничь, в одежде лежа на кровати со смятым бельем (ну хоть ноги в сапогах вниз свесил, и на том спасибо), он открывал глаза и прежде всего чувствовал тоску — тоску своей жизни и того вопроса, на который он не знал ответа. «Господи, твоя воля! — думал он. — Сегодня или завтра, на этих днях надобно решить задачу, зачем я родился на свет». Зачем-то же родился? Нет сил больше мучиться, сегодня или завтра надо наконец решить! Немедленно решить! Потом полтора месяца лечился от белой горячки в Обуховской больнице.

Обуховская больница. Фото: Википедия

Выпустили. Что же теперь делать? Бродить по улицам. Долго, бесцельно, целыми днями. Увидел старика немца со скрипочкой, старик играл что-то в кружке людей, подошел кучер, послушал, пришиб определением: «Плохо, немчура!» — и ушёл. Все остальные тоже разошлись, никто не дал старику денег. Видел женщину с ребенком и шарманкой, выла шарманка, сослал палец ребенок, им тоже никто денег не давал. Дал уличному мальчишке три копейки, тот купил пряник и сдачу зарыл в землю, чтобы мамка не отняла. Находившись до одури, наглядевшись на людей до тоски, вернулся домой и там «лежишь, задравши ноги на стену, куришь сигары, плюешь на пол и ждешь, скоро ли опять шевельнется мысль в голове, скоро ли захочется работать».

Мастер описывать тоску и блуждание человека во внутренней тьме. Писатель «тошноты от скуки, которая хватает за горло людей с неудавшейся жизнью». У кого это жизнь не удалась? У него, что ли, кто в 28 лет так прекрасно вошел в литературу, чьи романы печатает лучший журнал «Современник», чьи книги читают и спорят о них?.. Э, да что все это значит! Ничего, кроме денег (гонорары его теперь хороши), которые можно пропить на чужой грязной квартире, где он проснется после пяти дней пьянки с больной головой.

Оборванные обои в цветочек, немытая посуда, пустые бутылки, крашеные полы, черное нутро погасшей печки, чья-то рожа напротив. «Помяловский, будешь?»

Хватит писать! Три года писал — опротивело. Поэтому сейчас бросит в печку тетрадки с недописанным романом (но нет, не бросил) и пошлет к черту литературную жизнь с издателями, писателями, критиками, хулой, хвалой, играми самолюбий, ранжирами репутаций… Поэтому пришел к Николаю Успенскому, тоже сильно пьющему. «Слушай, Успенский, — вдруг обратился ко мне с вопросом Помяловский, — ведь мы с тобой сила… не правда ли? Давай бросим литературу!.. Ведь ты очень хорошо знаешь, что ее судьбами заправляют эксплуататоры, которые высасывают из нас кровь…» А что будем делать, чем жить? Откроем булочную! Но нет, не открыли булочную два писателя-алкоголика, зато выпили в тот раз тминной водки.

Куда деться от самого себя, от своих рук и ног, от своего голоса, от скрипа двери, от запаха на лестнице, от супа с картошкой, от зависти к тем многочисленным — много их, вон идут по улице, вон сидят в присутствии, вон с красными веселыми лицами в трактире чай пьют, — кто живет тем, что он называл бессознательной, птичьей жизнью.

А у него — «жизнь на заданную тему». От самого себя никуда не денешься, от заданной темы не свернешь.

«Это не покорность, а неисходность…»

Во всей его беспросветной тоске только однажды и очень коротко мелькнула ему другая жизнь и надежда на счастье. Он ездил куда-то, а мы не знаем куда, в каких-то комнатах ждала его девушка для серьезного разговора. Мы имени ее не знаем; сам он про проблеск любви в своей жизни не рассказал. Но ничего не вышло из их отношений, и он вернулся к себе, в себя, и остался кем был — одиночкой в замызганной комнате; и только в романе его появилась Леночка, трогательная, чистая, спонтанная Леночка, которую целует его герой Молотов и которую потом бросает. «Я знаю, — повторила Леночка, — ты не можешь любить меня, потому что я глупенькая…» «Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бедной девушки… глупенькой, кисейной девушки… Она так жить хотела, так любить хотела и доживала последнюю лучшую минуту жизни. Впереди ее пошлость, позади тоже пошлость. Ясное дело, что она выйдет замуж, и, быть может, еще бить ее будут… Страшно ему было за Леночку. «Пропадет она!» — думал он…

— Леночка, прости меня, — шептал он».

И знал, что делает подлость. «Ничем нельзя оправдаться: я подло поступил, подло!»

Этой сцены в саду между Молотовым и Леночкой, на дерновой скамейке, вблизи притока Волги, среди яблоневых садов, никогда не забыть — ни ему, ее написавшему, ни нам, ее прочитавшим.

Смерть он называет «прекрасным явлением природы». «Вот придет чадолюбивая холера или прохватит столичная лихорадка, а может быть, бревно сорвется с крыши и прихлопнет на месте, и отлучится, как говорят, душа от внешней оболочки. Вообрази теперь хоть ту картину, которую я чаще всего видел в детстве… Положат тебя на стол; под стол поставят ждановскую жидкость; станут курить ладаном, запоют за душу хватающие гимны — «Житейское море» или «О, что это за чудо? как мы предались тлению? как мы с смертью сопряглись?». Соберутся други и знаемые; станут целовать тебя, кто посмелее — в губы, потрусливее — в венок… Дальше?.. что дальше?..» Дальше такая мерзость, что и говорить не будем, а он-то, Николай Герасимович, договаривает все до конца. Хоть и устами своего героя — но до конца, до ямы, до гробовых червей.

Литераторске Мостки Волковского кладбища в Санкт-Петербурге. Могила Николая Помяловского. Фото: Википедия

Пьет? Пьет! А что делать? Ничего не поделать. «Ведь ты свой талант губишь», — говорит у Помяловского один герой другому, непьющий — пьющему. А тот отвечает невозмутимо: «Что ж делать, братец, органический порок». Как часто у него, тут не поймешь, серьезно это сказано или с насмешкой; скорее всего, с серьезным лицом и с издевательской насмешкой, кроющейся в голосе и в выражении лица.

Ну то есть пил и буду пить, ибо органический порок — полное алиби.

А с кем он пил? Да с самым разным людом. «Тут собрались дивные ребята, все любят отечество, искусство, науку и водку, — больше ничего не любят!..»

Кажется, цинизм, но, однако же, стоит спросить себя, а есть ли в жизни еще вещи, которые следует любить, особенно если «Пошло страшное попоище; начались песни, хохот, остроты, пойло пенное, пойло пуншевое, пойло пивное».

В компании-то пить — еще ничего. А если в одиночестве… сивуху… сиводер… так называли в бурсе.

«Частоколов пил ее с жадностью человека, пьющего воду в пустыне. Его здоровая грудь расхлябалась, печень расширилась, он постоянно кашлял и мокротой бурого цвета устилал пол своей невзрачной комнаты. Лицо его чернело и отливалось каким-то медноватым цветом; рука, подносящая ко рту откупной стакан, дрожала. Он потерял половину силы, голос его надтреснулся и хрипел, помутившиеся глаза слезились; он постоянно чувствовал какой-то страх, как будто не мог припомнить страшное преступление, сделанное им на днях. Череп его утомился, «трещала черепица», как сам он выражался, память ослабела и видимо поглупел этот богатырь-циник».

Так он свалился в запой на три недели и исчез с глаз долой, упал на самое днище притонов Сенной площади, где в рванье и грязи копошились черные, мутные, потерянные люди, а когда вернулся, хромал и имел опухоль на ноге, которую лечил, ходя в баню, где банщик ставил ему сразу 10 пиявок. Сердобольный студент-медик и друг вдвоем ухаживали за ним и советовали ехать к врачу, но он не хотел — ослабевший после запоя, лежал в постели и в просветлении думал встать, работать, писать новые книги…

Когда в больнице ему вскрыли ногу, обнаружилось, что спасти его уже нельзя. Он спокойно принял это.

Этот материал вышел во втором номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68