Пожалуй, впервые в истории человечества имена городов стали чем-то вроде даже не награды, а скорее — приложением к должности. У лишившегося должности естественным образом отбирали и город. Особенно часто это делалось с конца двадцатых.

Например, Льву Троцкому «дали» Гатчину. 2 августа 1929 года, после высылки бывшего наркомвоенмора за границу, Троцк переименовали в Красногвардейск. 23 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР Красногвардейску было возвращено историческое название — Гатчина. Сейчас это административный центр Ленинградской области.

Всего же имя Ленина сохранено за несколькими населенными пунктами в России. Ему же установлено и несколько сотен (если не тысяч) памятников. В последние годы, как грибы, появляются и памятники «его лучшему ученику». Ну, хотя бы пока не планируют восстановить самый большой из них — памятник Сталину высотой 54 метра на канале Волго-Дон (открыт в 1952 году).

Защитник Царицына

В военном деле красный командир Ворошилов был самоучкой и компенсировал нехватку знаний напором и верой в победу. Военспецов из бывшей царской армии предпочитал не использовать, что приводило к ненужным потерям. Царицын в 1918-м удалось отстоять, но ценой 60 тысяч жизней — почти всей армии.

Отряды Ворошилова не подчинялись ничьим приказам, а сам он игнорировал запросы Реввоенсовета и отсылал присланных Троцким командиров обратно.

К сталинскому юбилею в 1929 году он написал в «Правде» большую статью «Сталин и Красная Армия», в которой заложил основу мифа о «великом полководце».

«В период 1918–1920 гг. товарищ Сталин являлся, пожалуй, единственным человеком, которого Центральный комитет бросал с одного боевого фронта на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее страшные для революции места. Там, где было относительно спокойно и благополучно, где мы имели успехи, — там не было видно Сталина. Но там, где в силу целого ряда причин трещали красные армии, где контрреволюционные силы, развивая свои успехи, грозили самому существованию советской власти, где смятение и паника могли в любую минуту превратиться в беспомощность, катастрофу, — там появлялся товарищ Сталин. Он не спал ночей, он организовывал, он брал в свои твердые руки руководство, он ломал, был беспощаден — и создавал перелом, оздоровлял обстановку. Сам товарищ Сталин писал об этом в одном из писем в ЦК в 1919 г., говоря, что его «превращают в специалиста по чистке конюшен военного ведомства».

В начале июня 1918 г. товарищ Сталин с отрядом красноармейцев и двумя автоброневиками направляется в Царицын в качестве руководителя всем продовольственным делом юга России. В Царицыне он застает невероятный хаос не только в советских, профессиональных и партийных организациях, но еще большую путаницу и неразбериху в органах военного командования.

Обстановка становилась все более и более напряженной. Товарищ Сталин развивает колоссальную энергию и в самое короткое время из чрезвычайного уполномоченного по продовольствию превращается в фактического руководителя всех красных сил царицынского фронта».

Этот текст стал на многие годы каноническим.

Пожалуй, лучший наш специалист по этому периоду истории, доктор исторических наук Олег Хлевнюк, в своей фундаментальной книге «Хозяин» царицынскую эпопею описывает по-другому.

«Во многом благодаря Сталину Царицын представлял собой яркий образец революционной партизанщины. Обладая полномочиями члена правительства и ЦК партии, Сталин беспрепятственно контролировал не только гражданскую власть, но и подразделения Северо-Кавказского военного округа, штаб которого находился в Царицыне. Верного и послушного помощника он нашел в лице К.Е. Ворошилова, командира красных отрядов, отступивших к Царицыну из Украины, захваченной немцами. Оба сошлись на неприязненном и подозрительном отношении к военным специалистам. В телеграммах Сталина в Москву этот мотив был одним из ведущих:

«Специалисты — люди мертвые и кабинетные, совершенно не приспособленные к гражданской войне»; «Если бы наши военные «специалисты» (сапожники!) не спали и не бездельничали, линия (железная дорога, захваченная неприятелем) не была бы прервана, и если линия будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им».

Иосиф Сталин и Климент Ворошилов. Фото: Николай Кубеев / ТАСС

Но «линия восстановлена» не была. Объяснение простое — козни врагов.

«Ядром контрреволюционных сил был объявлен «заговор» во главе со служащим Наркомата путей сообщения Н.П. Алексеевым, бывшим дворянином и офицером, «буржуазным специалистом» на службе советской власти, который прибыл в командировку в Царицын из Москвы. Обвинения против «заговорщиков» были стандартными и не очень вразумительными. Дело наскоро слепили в считаные дни, завершив расстрелами.

Скорее всего, эти расстрелы остались бы рядовым событием красного террора, если бы случайно вместе с Алексеевым в командировке в Царицыне не оказался высокопоставленный чиновник Высшего совета народного хозяйства, старый большевик К.А. Махровский. Под горячую руку его тоже арестовали и продержали несколько месяцев в тюрьме. Однако расстрелять не осмелились — под давлением из центра Махровского пришлось освободить. В результате в деле появился нежелательный и разговорчивый свидетель. Возмущенный Махровский написал длинный доклад о нравах Царицына. Из доклада вполне очевидно следовало, что дело Алексеева сфабриковали царицынские чекисты, «помешанные», как он писал, «на отыскании контрреволюции». Зарисовки с «царицынской натуры», составленные Махровским, вероятно, могли удивить высокопоставленных московских деятелей, наблюдавших войну из кабинетов:

«Вижу такую картину: Н.П. Алексеев, лицо которого представляло сплошную кровавую маску… Один глаз был совершенно закрыт, и нельзя было понять, выбит ли он совсем или только покрылся опухолью…»; «Алексеева били рукояткой револьвера, кулаками, когда он упал, топтали ногами».

Помимо руководителей чрезвычайной комиссии, Махровский обвинял в произволе царицынских вождей, в том числе Сталина. Он приводил примеры, когда людей арестовывали только за то, что они позволяли себе спорить со Сталиным.

«Пока мы не знаем, какими путями и в каком виде информация о царицынских зверствах доходила до Москвы, как широко был распространен доклад Махровского и другие подобные свидетельства. Ряд фактов свидетельствуют о том, что высшее руководство страны кое-что знало о сталинских инициативах. Несколько месяцев спустя, в марте 1919 г., Ленин заявил на VIII съезде партии: «Когда Сталин расстреливал в Царицыне, я думал, что это ошибка, думал, что расстреливают неправильно…» Ленин утверждал даже, что посылал Сталину телеграмму: «Будьте осторожны». Правда, такая телеграмма историками не обнаружена.

Однако если массовые расстрелы не слишком волновали Ленина, то поражения на фронте были основанием для недовольства. Особенно непримиримую позицию в отношении царицынцев занял Троцкий, возглавлявший Красную армию. Личная неприязнь к Сталину соединялась у Троцкого с прагматическими соображениями. В царицынском опыте он усматривал потенциальную угрозу военному строительству, опасный пример самостийности и противодействия профессионализации армии на основе жесткой дисциплины и привлечения военных специалистов. Свою позицию Троцкий объяснял Ленину вполне четко. В телеграмме от 4 октября 1918 г. он писал:

«Категорически настаиваю на отозвании Сталина (из Царицына). На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в пятьдесят тысяч солдат… (Сталин) должен либо подчиниться (вышестоящему командованию), либо убраться. У нас успехи во всех армиях, кроме Южной, в особенности Царицынской, где у нас колоссальное превосходство сил, но полная анархия на верхах. С этим можно совладать в 24 часа при условии Вашей твердой и решительной поддержки; во всяком случае, это единственный путь, который я вижу для себя».

Руководство партии поддержало Троцкого и курс на консолидацию армии. В октябре 1918 г. Сталин был вынужден покинуть Царицын. Вслед за ним были удалены Ворошилов и другие его помощники. Очевидно, что Сталин не смирился с этим поражением. В дальнейшем при каждом удобном случае он интриговал против Троцкого и покровительствовал своим соратникам по Царицыну».

Но опыт, усвоенный в Царицыне, служил Сталину в последующие годы Гражданской войны. Несмотря на вынужденное признание общепартийной политики привлечения военных специалистов, Сталин, судя по всему, оставался их недоброжелателем. Он мало ценил политически подозрительных военных-профессионалов и полагался на энтузиазм и «здравый смысл» подлинных революционеров.

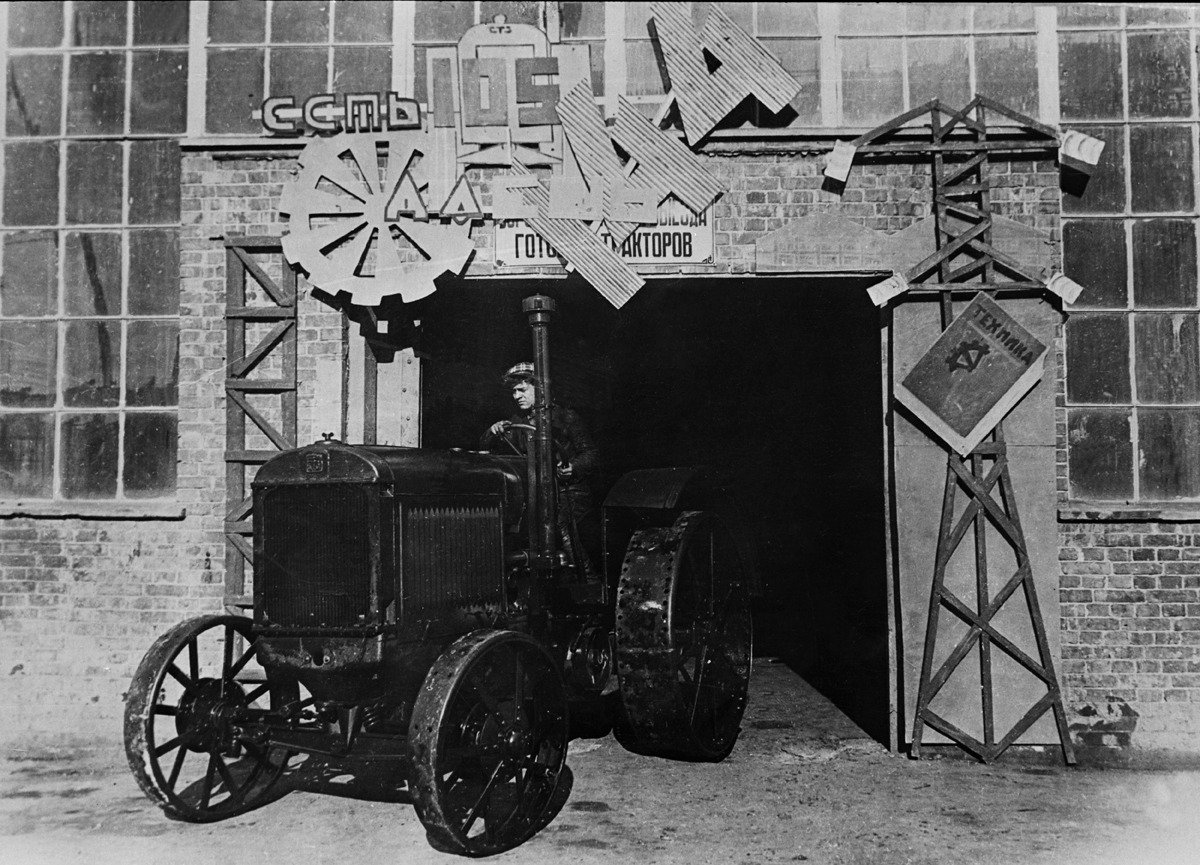

Весна-осень 1931 года. Сталинград. Один из 105-и колесных тракторов СХТЗ 15/30, сходивших в сутки с конвейера Сталинградского тракторного завода имени Ф. Э. Дзержинского. Фото: репродукция ТАСС

Первый трактор

В 1926 году Высшим Советом народного хозяйства СССР было принято решение о строительстве в Сталинграде тракторного завода, первого в стране. В память о Ф. Дзержинском, после его смерти в 1926 году, жители Сталинграда ходатайствовали перед ЦИК СССР о присвоении строящемуся заводу его имени.

Хочется обратить внимание на то, что все хорошее в нашей стране делается «по почину трудящихся».

Например, все переименования городов осуществлялись исключительно по настоятельным просьбам населения. И когда эти переименования происходили, население даже не удивлялось.

Строительство Сталинградского тракторного завода шло с привлечением специалистов из западных стран, в первую очередь США. Проектирование завода осуществлялось фирмой «Альберт Кан Инкорпорейтед» знаменитого американского архитектора Альберта Кана и было выполнено в кратчайшие сроки. Сооруженный в США завод был размонтирован, перевезен в СССР и за 6 месяцев собран под наблюдением американских инженеров во главе с руководителем строительства Джоном Найтом Калдером.

26 июня 1930 года открылся XVI съезд партии. Это было масштабное мероприятие, на которое съехалось 2159 делегатов, включая 1268 с решающим голосом. На съезде Сталин заявил, что «люди, болтающие о необходимости снижения темпа развития нашей промышленности, являются врагами социализма, агентами наших классовых врагов. (Аплодисменты)».

XVI съезд ВКП(б) в Москве. Иосиф Сталин, Лазарь Аронштам, Климент Ворошилов и Александр Егоров. Фото: репродукция ТАСС

Как раз перед съездом Сталинградский тракторный завод, спешно достраивавшийся в течение суровой зимы, выпустил свой первый трактор. 18 июня в «Правде» была напечатана поздравительная телеграмма заводу от Сталина, который выражал благодарность «нашим учителям по технике, американским специалистам и техникам» и предсказал, что 50 тысяч тракторов, запланированных к выпуску на заводе, — это «50 тысяч снарядов, взрывающих старый буржуазный мир и прокладывающих дорогу новому социалистическому укладу в деревне».

Это был первый в СССР завод с конвейером, но к тому моменту на нем было установлено всего 60% необходимых станков. Вместо запланированных двух тысяч тракторов завод за третий квартал 1930 года (июль–сентябрь) собрал всего 43 (!), да и те, как записал в дневнике работающий на заводе американский инженер, «после 70 часов работы начали разваливаться».

Советская сталь имела ужасающее качество, медные ленты для радиаторов прибывали такими исцарапанными, что их нельзя было использовать, тысячи рабочих на конвейере впервые в жизни держали в руках болты и гайки.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Но в дни Сталинградской битвы танки из ворот завода шли на фронт, проходивший буквально по его цехам.

Потом началась война

Профессор Борис Соколов в своей книге «Цена победы» приводит рассказ бывшего директора Музея обороны Царицына–Сталинграда Андрея Михайловича Бородина.

«Первая и последняя попытка установить масштабы наших потерь в Сталинградской битве была предпринята в начале 1960-х годов. Евгений Вучетич хотел, чтоб на Мамаевом кургане были выбиты имена всех солдат и офицеров, погибших в Сталинградскую битву. Он думал, что это в принципе возможно, и попросил меня составить полный список. Я охотно взялся помочь, обком освободил меня от всей другой работы. Кинулся в Подольский архив, в Бюро потерь Генштаба. Генерал-майор, руководивший тогда этим бюро, рассказал, что такую задачу им уже ставил секретарь ЦК Козлов. После года работы он вызвал генерала и спросил о результатах. Когда узнал, что насчитали уже 2 млн. погибших, а работы еще на много месяцев, сказал: «Хватит!» И работу прекратили. Тогда я спросил этого генерала: «Так сколько же мы потеряли под Сталинградом, хотя бы примерно?». — «Я вам не скажу». У меня перед глазами стоят донесения брошенных с ходу в бой частей. Одни слезы… Полки исчезали вместе со штабами и всеми бумагами. За три дня дивизии ложились насмерть. Нет, ни один исследователь не восстановит картины наших потерь. Нам не дано постигнуть этот кошмар».

1942 год. Сталинград. Разрушенный во время Сталинградской битвы тракторный завод. Фото: Zuma / TASS

К 23 августа 1942 года из 400 тысяч жителей Сталинграда было эвакуировано около 100 тысяч. 24 августа Городской комитет обороны принял запоздалое постановление об эвакуации женщин, детей и раненых на левый берег Волги. Все граждане, включая женщин и детей, работали над постройкой траншей и других фортификационных сооружений.

В этот день, 23 августа, силы 4-го воздушного флота ВВС нацистской Германии произвели самую долгую и разрушительную бомбардировку города. В бомбардировке участвовало до 400 самолетов.

Немецкая авиация убила более 90 тысяч человек, уничтожила более половины жилого фонда довоенного Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую горящими руинами.

Число погибших мирных жителей точно неизвестно.

Мир преклоняется перед стойкостью всех, защищавших Сталинград. Король Великобритании прислал городу дарственный меч. На клинке на русском и английском выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Те, кто считает трагический подвиг армии и народа основанием для восстановления имени Сталина в названии города, ошибаются. Или — лицемерят.

Были ли репрессии?

Американская журналистка Анна Стронг с недоумением вопрошала:

«Из 1966 делегатов состоявшегося в 1934 году съезда партии 1108 были впоследствии арестованы, а из 134 человек, избранных на этом съезде в Центральный Комитет, 98 человек, или 70 процентов, были не только арестованы, но и расстреляны? Те, кто объясняет все это паранойей Сталина, должны еще доказать: неужели даже параноик будет уничтожать своих самых способных и верных сторонников».

Короче говоря, в эти цифры она не верила.

Анна Луиза Стронг, писавшая восторженные репортажи из Сталинграда, была правоверной коммунисткой. Неизменно выступала в поддержку, скажем, коллективизации, вхождения прибалтийских государств в состав СССР, установления коммунистических правительств в Восточной Европе. Пропагандировала идею, что карательные меры, предпринимавшиеся по указанию Сталина против крестьянства, отражали волю широких масс и что для большевиков это был единственный способ подъема сельскохозяйственного производства. Но 14 февраля 1949 года сама была арестована в СССР, провела несколько дней на Лубянке. Была объявлена советскими психиатрами невменяемой и по указанию Сталина выслана как «американская шпионка».

Анна Луиза Стронг. Фото: Википедия

По прибытии в США ее обвинили в шпионаже, на этот раз в пользу СССР. С 1949 по 1955 год все книги Стронг в СССР были запрещены. После смерти Сталина и начала осуждения «культа личности» все обвинения против нее были сняты.

В Волгограде активисты восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, 200 тысяч из них были реабилитированы к 2010 году. В реабилитации еще 50 тысяч было по разным причинам отказано, рассказал Владимир Бобровников, который тогда занимал должность зампредседателя областной Ассоциации жертв политических репрессий.

Вот краткая выписка из биографий «первых лиц» довоенного Сталинграда.

Муругов Иван Васильевич (1897–1941)

Окончил учительскую школу в с. Александровка Тамбовской губернии, курсы марксизма и Институт красной профессуры в Москве. Чл. РСДРП с 1917.

C 1920 по 1923 гг. секретарь Царицынского губкома, пред. губисполкома в 1923–1924 гг. Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б).

С 1937 г. первый секретарь Читинского обкома ВКП(б).

Расстрелян.

Борис Петрович Шеболдаев (27.05.1895–30.10.1937)

Родился в Париже в семье врача. Русский. Участник Гражданской войны. С 1920 г. на партийной работе.

В 1924–1925 гг. секретарь Царицынского губкома РКП(б), в 1928–1930 гг. первый секретарь Нижне-Волжского крайкома ВКП(б), в 1937 г. первый секретарь Курского обкома ВКП(б).

Расстрелян.

Владимир Васильевич Птуха (1894–1938)

Родился в г. Остер Черниговской губернии в семье служащего. Украинец. Окончил Петроградский горный институт в 1917 г. Участник Гражданской войны. С 1919 г. на партийной и советской работе.

В 1927–1928 гг. секретарь Сталинградского губкома ВКП(б), в 1930–1934 гг. первый секретарь Нижневолжского крайкома ВКП(б), в 1934–1935 гг. первый секретарь Сталинградского крайкома ВКП(б), в 1935–1937 гг. второй секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б).

Расстрелян.

Иосиф Михайлович Варейкис (1894–1938)

Родился в местечке Повинкшня Ковенской губернии в семье рабочего. Литовец. Окончил ремесленное училище. В 1918 г. нарком социального обеспечения Донецко-Криворожской советской республики, секретарь Харьковского губкома РКП(б), в 1935–1936 гг. первый секретарь Сталинградского крайкома (обкома) ВКП(б), в 1936–1937 гг. первый секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б).

Расстрелян.

Борис Александрович Семенов (1890–1937)

Участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и Гражданской войны. В 1920–1921 гг. член РВС 7-й армии, в 1921 г. председатель Петроградской ЧК, в 1933–1936 гг. первый секретарь Крымского обкома ВКП(б), в 1936 г. первый секретарь Сталинградского крайкома ВКП(б), в 1936–1937 гг. первый секретарь Сталинградского обкома ВКП(б).

Расстрелян.

Петр Иванович Смородин (1897–1938)

В 1920–1921 гг. секретарь Петроградского комитета РКСМ, 1921–1924 гг. первый секретарь ЦК РКСМ, в 1929–1931 гг. секретарь Василеостровского райкома ВКП(б) Ленинграда, в 1937 г. второй секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), в 1937–1938 гг. первый секретарь Сталинградского обкома ВКП(б).

Расстрелян.

Все шестеро — реабилитированы.

«Уничтожение старой партийной гвардии, олицетворявшей ум, совесть и честь ленинской партии, стало тягчайшим преступлением Сталина», — заявила «Правда» (9 октября 1988). Однако если изучить списки жертв репрессий, легко увидеть,

что главный противник Сталина — русский полуграмотный крестьянин: на одного расстрелянного человека с партбилетом приходится около сотни беспартийных.

«1935–1940 годы в нашей стране являются годами массовых арестов советских граждан. Всего за эти годы было арестовано по обвинению в антисоветской деятельности 1920636 человек, из них расстреляно 688503. Особый размах репрессий имел место в 1937–38 гг. За два года (1937–1938) было арестовано 1548366 человек и из них расстреляно 681692»

«Миллионы людей объявлялись «врагами народа», были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа», — сказал президент Путин 30 октября 2017 года.

Хорошо сказал: «так называемые блага народа». Не забыть бы.

В честь Сталина были названы следующие советские города:

- Сталин и Сталино, до 1924 года — Юзовка, с 1961 года — Донецк;

- Сталинабад, до 1929 года — Дюшамбе, с 1961 года — Душанбе;

- Сталинск, до 1932 года и с 1961 года — Новокузнецк;

- Сталиногорск, до 1933 года — Бобрики, с 1961 года — Новомосковск;

- Сталинири (Сталинир), до 1934 года и с 1961 года — Цхинвали (Цхинвал).

В 1937–1938 годах выдвигались предложения переименовать Москву в Сталинодар.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68