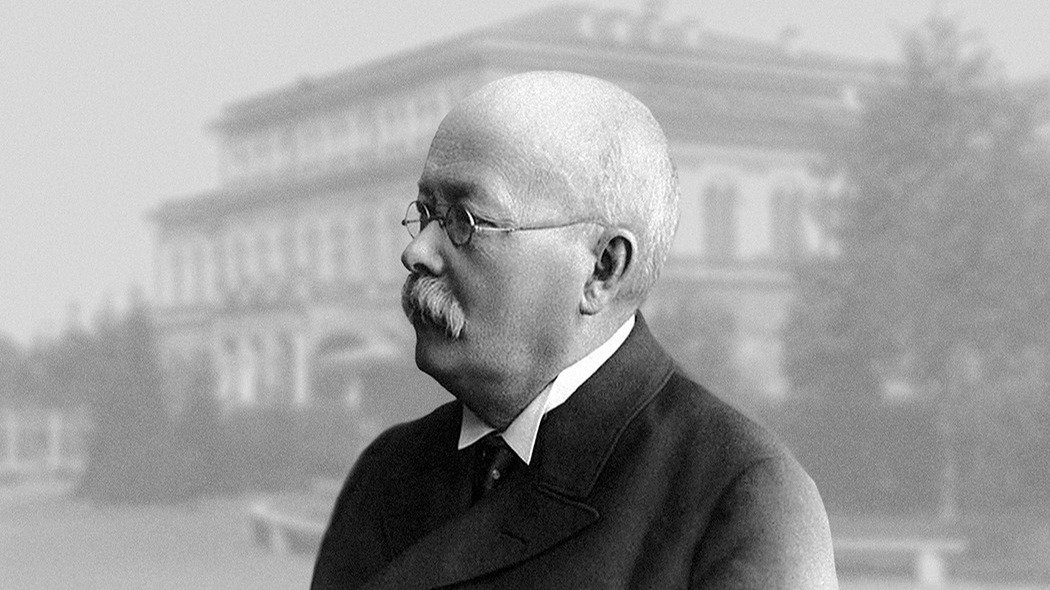

Князь Пётр Андреевич Вяземский. Портрет работы П. Ф. Соколова, 1824 год. Источник: Википедия

Ему было десять, когда умерла его мать, ирландка Дженни О’Рейли, в которую его отец влюбился во время путешествия по Европе и женился на ней против воли своих родителей; отец умер, когда ему было пятнадцать. И он остался владельцем сотен душ, дворца в Остафьеве и денег немеряных. Вряд ли он их считал и знал, сколько у него. Его отец давал балы на двести человек, он давал обеды на сорок. Фонтаны, хоры цыган, медведи на цепях и фейерверки ему тоже нравились. О долгах, скоро возникших, он тоже имел приблизительное представление — к тридцати годам задолжал разным людям и казне примерно полмиллиона рублей. Так жил князь Пётр Андреевич Вяземский.

На портрете художника Петра Соколова мы видим князя в блеске и очаровании его молодых лет — с растрёпанными волосами и густыми бакенбардами, в очках, которые будто намекают на то, что аристократ и барин — большой читатель, а может, и писатель. И то и другое правда, в его дворце в Остафьеве большая библиотека (собрана отцом), которую он пополняет, выписывая книги из Европы. А что касается сочинительства, то сладость и боль этого труда он узнал с ранних лет, со времени первых своих стихотворений.

Поэзия! Она покоряла его душу, особенно стихи Державина, которого он чуть ли не всего знал наизусть. Стихи, в них волшебство русского языка, который гибок и певуч, и насквозь пронизан рифмами. Отец Вяземского хотел, чтобы он занимался математикой для укрепления дисциплины и ума, но математика ему претила, поэзия влекла.

«Чернила соблазнительны. Они имеют нечто общее с вином, чтобы не сказать с кровью».

Русская словесность тогда вся почти сплошь состояла из аристократов. Князь знал Пушкина, тот говорил ему «ангел мой Вяземский» и «пряник мой Вяземский», знал Дениса Давыдова, который был ему «собутыльник и брат» и с которым он пил вино, впрочем, в пьянстве не доходя до степеней Оленина-сына, который «выпивает портера и водки на одну персону на 21 рубль». Он знал просветлённого Жуковского, который говорил, что «поэзия есть добродетель, следовательно, счастие!», знал Карамзина, предостерегавшего его: «нет никого жалче и смешнее худого писачки и рифмоплёта». Немного есть таких людей в русской истории, которые сидели с Пушкиным и Грибоедовым — двумя Александрами Сергеевичами — за одним столом, а он был таким и записал: «В Грибоедове есть что-то дикое, de farouche, de sauvage, в самолюбии: оно, при малейшем раздражении, становится на дыбы, но он умён, пламенен, с ним всегда весело. Пушкин тоже полудикий в самолюбии своём, и в разговоре, в спорах были у него сшибки задорные…»

Музей-усадьба Остафьево. Источник: Википедия

Всю русскую поэзию — то, что ещё при его жизни назвали «золотой век», — Вяземский знал в лицо. С Державиным обедал, Баратынскому жал руку, с Дельвигом беседовал, Батюшкова навещал в сумасшедшем доме. И хоть и князь древнего рода, происходящего от Рюрика, богач, в молодости проигравший в карты полмиллиона рублей, что не помешало ему купить жене Вере брильянтов еще на 600 тысяч, он в старости всех их считал выше себя и говорил со смирением и гордостью: «Драли меня за уши, но гладили и по головке».

В 1812 году 20-летний князь, называвший себя «мирный московский барич», записался в ополчение, хотя никакой склонности к войне и военному делу в себе не имел.

«Я был посредственным ездоком на лошади, никогда не брал в руки огнестрельного оружия. В пансионе учился я фехтованию, но после того раззнакомился и с рапирою. Одним словом, ничего не было во мне воинственного. Смолоду был я довольно старообразен, и казацкий мундир и военная выправка были, вероятно, очень мне не к лицу… К тому же я только что пред тем женился и только что начинал оправляться от болезни в лёгких, которая угрожала мне чахоткою».

Его жена Вера в это время ждала ребёнка. И всё же пошёл на войну.

Жена Вера Фёдоровна. Источник: Википедия

Генерал Милорадович взял его адъютантом. В высоком кивере, обтянутом медвежьим мехом, театральном чекмене с голубыми обшлагами и с иконкой на шее князь отправился на Бородинское поле, где провёл весь день 24 августа. Кавалергард Валуев, чтобы избавить его от кивера, из-за которого казаки принимали его за француза и порывались заколоть пиками, дал ему фуражку. Через полчаса Валуев был убит. Генералу Бахметеву ядром раздробило ногу.

«Мы остановились. Ядро, упав на землю, зашипело, завертелось, взвилось и разорвало мою лошадь. Я остался при Бахметеве. С трудом уложили мы его на мой плащ и с несколькими рядовыми понесли его подалее от огня. Но и тут, путём, сопровождали нас ядра, которые падали направо и налево, пред нами и позади нас. Жестоко страдая от раны, генерал изъявлял желание, чтобы меткое ядро окончательно добило его. Но мы благополучно донесли его до места перевязки».

Такому человеку — читателю и почитателю Байрона, вольнодумцу и поэту, чья антиправительственная ода и злые эпиграммы ходят в списках, — стоило ли идти на службу? Князь пошёл, потому что император Александр I поманил его надеждой всё изменить в России. Для императора он писал проект Конституции под названием «Государственная Уставная грамота», где предполагал народное представительство, независимость суда и ещё некоторые вещи, которых и сейчас в России нет; он был среди тех, кто подписал письмо с требованием немедленной отмены крепостного рабства. Но дело тонуло в разговорах и улыбках, в перекладывании бумаг со стола на стол и в уклончивости царя. Князь понял, что его обманывают, и, зная, что его письма вскрывают и читают, с презрением писал в них о лицемерии Александра. Его отправили в отставку, он прокомментировал: он не изменился, власть изменилась.

Тайные общества желали видеть Петра Андреевича Вяземского в своих членах. «Подпрапорщики революции не делают». Таков был его ответ. Ох, князь, как же он ошибался! В то время он ещё не знал, что делают, и ещё как — не только подпрапорщики, но и ефрейторы, и неучи с тремя классами образования, и выпускники семинарий, и адвокаты, и прочие, и прочие…

Из пяти повешенных на кронверке Петропавловской крепости декабристов князь был знаком с тремя.

Найдя обломки виселиц, отломил от них пять щепок — по числу повешенных.

Как теперь жить, как можно жить в тени виселиц? Невозможно жить.

Страшные вещи писал князь в отчаянии и гневе: <…>.

Но ведь с такой ненавистью жить нельзя, нельзя улыбаться в московских гостиных и пить шампанское в петербургских ресторанах, ненависть выест изнутри, это самоуничтожение.

И всё-таки снова пошёл на службу — подставил шею под ярмо нового царя. Многие не могли понять, как из либерала, обличавшего «гнусное молчание», из аристократа с высоким чувством собственного достоинства, из человека, написавшего во время суда над декабристами «сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником палачей» он превратился в скучного чиновника по внешней торговле, который был вынужден — словно в насмешку над его способностями — заниматься цифрами и только цифрами. Какая там конституция, какой либерализм, какая свобода… Сиди, потомок Рюрика, и считай на счетах прибыток и убыток от торговли пенькой, мёдом и пшеницей. И он считал. «Бог спас, ни разу не ошибся. «Бог охраняет невинность».

Те, кто осуждал его, кто при имени его презрительно и недоуменно пожимал плечами, не могли понять, что он подвергся тому, что сам назвал «химической перегонкой». Князь попал во время, из которого ему некуда было деться. Выезд из страны ему был закрыт. По повелению императора Николая ему было отправлено письмо с требованием покаяния, письмо, наглое в своём требовании, в своих интонациях и в каждой своей запятой. Он молча отложил его в сторону. Душа его была сломлена, когда он узнал, что на Сенатской площади друг его друзей Каховский убил Милорадовича, с которым он был на Бородинском поле. Это разорвало его душу надвое. Не только душу: случилось «насильственное раздвоение общества нашего». Под этим давлением и в этом раздвоении он сам раздвоился: на поэта, стихи которого цензура не пропускала, и на чиновника, чьи бакенбарды поседели в канцелярии, на сторонника прогресса и на охранителя, который и в мыслях не допускал посягательства на законы и царя.

За раздвоение в мыслях и постоянное терзание души князь платил своим здоровьем. Он болел часто, чуть ли не все болезни перепробовал. От воспаления лёгких едва не умер. От воспаления глаз едва не ослеп. От ужасов, увиденных на Бородинском поле, впал в тоску: долго ещё в его глазах стояли горы трупов и люди с оторванными руками и ногами. Тоска, которую он однажды назвал «нервической и сердечной», перешла в депрессию, от которой он уже больше не избавился: с утра, едва открыв глаза, ощущал пустоту в сердце, жил в черном свете, мучился бессмысленностью бытия. Страдал бессонницей целые десятилетия, врачи прописали пить хлорал, не помогало.

Но наперекор бессоннице, наперекор тоске, наперекор слабости, наперекор разъедающим мыслям и горьким чувствам — писал.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Писал много, статьи, воспоминания, заметки в записных книжках, а те, другие, новые люди, пришедшие на смену прежним аристократам, над ним смеялись. Он выглядел в их глазах нелепо, как анахронизм — потомок Рюрика, принявший при дворе звание виночерпия. Когда-то литература принадлежала аристократам, была делом их холёных рук и благородных душ; «И в литературе и в политике демократия никуда не годится, не в глаза вам будь сказано», — однажды написал ему в письме Жуковский. Но в другую сторону пошла история, мир населялся и перенаселился, стал многолюдным, шумным, тесным, и в этой толчее аристократам отдавили ноги и вытолкнули их из литературы. Сады Эвтерпы сдали под публичный парк. Онегин состарился и со своей позой и красой ногтей стал никому не интересен. В жизнь ввалились нечёсаные дети дьячков и оголтелые внуки попов и замарали литературу беспрерывной политикой, одержимостью идеями и ненавистью к власти. Вместо личностей — вожди партий, вместо вкуса — преданность идее.

Князь Вяземский для всех этих новых энергичных людей был достойным презрения посмешищем. Аристократ, промотавший огромное состояние в карточной игре, попойках и пирах, выпивший с шампанским миллионы и выкуривший с отборными сигарами сотни тысяч; князь, пошедший служить тем, кого клеймил и презирал; владелец убыточных имений, не умевший сделать их прибыльными; в 30 лет острое слово и пылкая душа, а в 60 — статский генерал, ордена на груди и обезьянье выражение лица, которое ещё много лет назад заметил Пушкин и со смехом написал на полях рукописи о Фонвизине, где князь спорил с английским историком Гиббоном: «Сам ты Гиббон!»

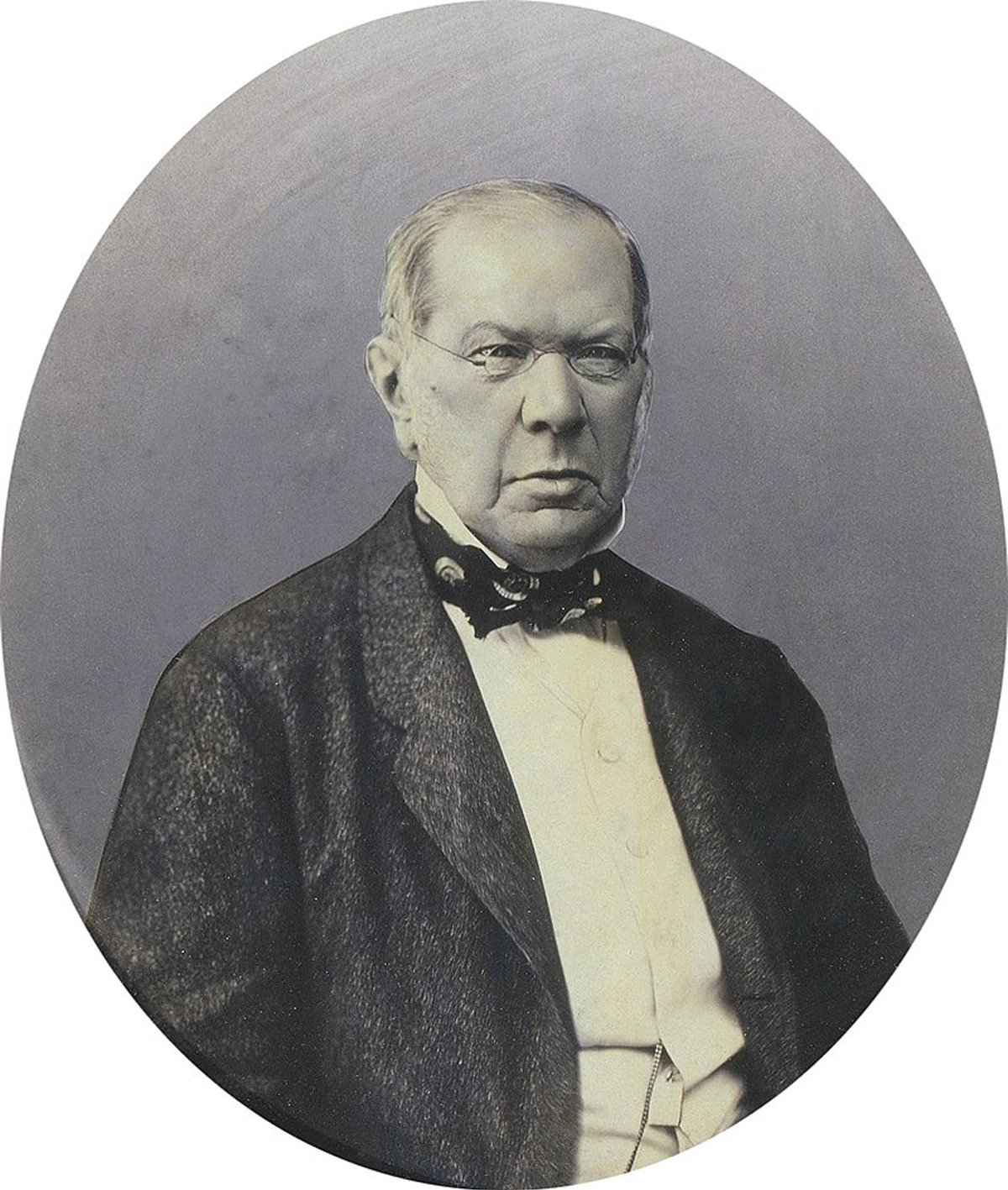

Князь Пётр Андреевич Вяземский. Гравюра Ю. Барановского с дрезденской фотографии. Источник: Википедия

Но ещё он тот, кто дал русскому языку слова «квасной патриотизм» и «народность», которые все используют, не помня, кто их придумал.

И ещё он тот, кто положил Пушкину в гроб одну перчатку, а вторую оставил себе.

И ещё он тот, кто не выносил, не мог вынести смерти, её присутствия в жизни, её холода, её работы.

Когда его дети умирали, он умирал вместе с ними — надолго погружался в ничто, в тусклое бытие без красок и без смысла, окаменевал, делался пуст, глаза и мозг гасли. Когда не стало Пушкина, рыдал во время траурной процессии, ноги подламывались, не мог стоять, сознание меркло.

«Прости, будь счастлив», — сказал ему умирающий Пушкин, лёжа под пледом на чёрном кожаном диване, когда князь пришёл прощаться с ним.

Будь счастлив. Как? Но как, но как, но как? Никогда не будет он счастлив.

Князь периодически сходил с ума, проводил дни, недели и месяцы в молчании и помутнении рассудка, когда казалось, что ещё чуть-чуть — и он окончательно и бесповоротно уйдёт туда, куда когда-то ушёл его друг Батюшков, — за черту, в безумие. Но жена Вера своими заботами оттаскивала его от черты. В эти месяцы душа его рушилась, он превращался в косноязычный обломок самого себя, истончившиеся нервы не выдерживали жизни. Потом снова возвращался в мир, в то, что принято считать нормальностью, к людям, к службе, в канцелярию и во дворец, куда ездил с сафьяновым портфелем. Сановник, принимавший чины и награды от одного царя, повесившего его друзей, и послушно таскавшийся в свите другого, личный друг императрицы, вельможа, имевший в Кремле казённую квартиру, чиновник, испытывавший органическое отвращение к европейским революциям, закоренелый аристократ, презиравший плебс, жаждавший демократии, и в придачу ещё главцензор, писавший секретные циркуляры, запрещавшие прессе «разбирать, осуждать и критиковать распоряжения правительства», — таков он теперь был.

Пылкий романтик, ставший рутинным делопроизводителем, скептик, бесстрашно поверявший веру умом, но превратившийся в истово верующего, негодующий цареборец, ставший вышколенным царедворцем, и при этом «забытый каторжник на каторге земной».

Измученный собственной жизнью, затравленный публикой, которая считала его на русском ландшафте уже каким-то совсем допотопным замшелым грибом, заросшим мхом и паутиной, осмеянный пародистами, прибитый Герценом, обруганный Тургеневым, похоронив семь детей из восьми, князь ушёл в отставку и со своими драгоценными реликвиями — пятью щепочками и одной перчаткой — уехал из России. Он подписался на русские газеты, но не читал их. Немецкие курорты должны были успокоить его истрёпанные нервы и больную душу. В маленьком сонном Бад-Хомбурге князь снова писал — стихи, и критику, и письма, и заметки в свои многочисленные записные книжки, которые нумеровал (всего их 32). Пыл молодости давно прошёл, он больше не хотел зваться поэтом — достаточно и стихотворцем.

«Особенно в такую глухую пору, когда между отсутствующими числятся: Дмитриев, Батюшков, Жуковский, Баратынский и некоторые другие; когда Карамзин и Пушкин едва ли уже не откланиваются пред читающею публикою».

Там, в золотом веке русской поэзии, остались его молодость и родина, там и он остался и не хотел покидать тот блаженный край, где аристократы с чувством чести в душах и с гусиными перьями в руках творили литературу. Теперь мир стал мелочным рынком стёртых слов и грязных репутаций, на котором партии левых и правых, западников и славянофилов остервенело грызли друг друга. Князь не мог этого принять. В грызне гибла Россия — и сама жизнь тоже гибла, делалась липкой дрянью, расползалась на клочки. Замкнувшись в малом круге высшего света, в его обитых шёлком гостиных, принимая в гости императоров и прочих высоких лиц, вдыхая запах роз, которые садовник ежедневно менял в вазе, князь замыкался в самодержавии, православии и народности как в крепости против плебса и грядущей революции. Россия для него слилась с его прошлым, навсегда стала белозубым смехом Пушкина, душевной чистотой Карамзина и мягкостью просветлённого Жуковского, жарко натопленными комнатами грибоедовской Москвы, самоваром на столе и бесконечными просёлками в полях, по которым он когда-то ехал с молчаливым ямщиком под звон колокольчика. «В нас ум — космополит, но сердце—домосед».

На вилле в Бад-Хомбурге, в кабинете, на письменном столе, грудой навалены листы. Это статьи, стихотворения, воспоминания, записки, большей частью неизданные. «А что ж вы не издали это раньше, князь?» — «Опоздал!» И он смеётся. Опоздал издать, но не опоздал написать; поезд времени ушёл, а он остался. Поэт? Первый сборник стихов издал в 70 лет. Писатель? Издал всего одну книгу, про Фонвизина, да и та 18 лет в столе лежала. «Предстою пред вами без документов на лицо, без полновесных книг и книжек, получивших оседлость и право гражданства в библиотеках и книжных лавках».

Но приходит день, когда мы отрываемся от нашего труда, разлучаемся с ним, оставляем его здесь, а сами отправляемся туда, где не нужны записные книжки… «Это уже не в чужом, а в собственном миру похмелье. Впрочем, голова моя, кажется, крепка: чернилами допьяна я никогда не упивался».

Вот что говорил себе старый князь, снимая очки со своего исхудавшего лица и без надежды на сон ложась в постель. «Я верую в утро и воскресение мёртвых, следовательно, и в своё».

Князь Пётр Андреевич Вяземский, 1865 год. Источник: Википедия

Русский бог

Нужно ль вам истолкованье,

Что такое русский бог?

Вот его вам начертанье,

Сколько я заметить мог.

Бог метелей, бог ухабов,

Бог мучительных дорог,

Станций — тараканьих штабов,

Вот он, вот он, русский бог.

Бог голодных, бог холодных,

Нищих вдоль и поперёк,

Бог имений недоходных,

Вот он, вот он, русский бог.

Бог грудей и жоп отвислых,

Бог лаптей и пухлых ног,

Горьких лиц и сливок кислых,

Вот он, вот он, русский бог.

Бог наливок, бог рассолов,

Душ, представленных в залог,

Бригадирш обоих полов,

Вот он, вот он, русский бог.

Бог всех с анненской на шеях,

Бог дворовых без сапог,

Бар в санях при двух лакеях,

Вот он, вот он, русский бог.

К глупым полн он благодати,

К умным беспощадно строг,

Бог всего, что есть некстати,

Вот он, вот он, русский бог.

Бог всего, что из границы,

Не к лицу, не под итог,

Бог по ужине горчицы,

Вот он, вот он, русский бог.

Бог бродяжных иноземцев,

К нам зашедших за порог,

Бог в особенности немцев,

Вот он, вот он, русский бог.

1828

* * *

Колокольчик однозвучный,

Крик протяжный ямщика,

Зимней степи сумрак скучный,

Саван неба, облака!

И простёртый саван снежный

На холодный труп земли!

Вы в какой-то мир безбрежный

Ум и сердце занесли.

И в бесчувственности праздной,

Между бдения и сна,

В глубь тоски однообразной

Мысль моя погружена.

Мне не скучно, мне не грустно, —

Будто роздых бытия!

Но не выразить изустно,

Чем так смутно полон я.

1830

* * *

Ты светлая звезда таинственного мира,

Когда я возношусь из тесноты земной,

Где ждёт меня тобой настроенная лира,

Где ждут меня мечты, согретые тобой.

Ты облако моё, которым день мой мрачен,

Когда задумчиво я мыслю о тебе

Иль измеряю путь, который нам назначен,

И где судьба моя чужда твоей судьбе.

Ты тихий сумрак мой, которым грудь свежеет,

Когда на западе заботливого дня

Мой отдыхает ум, и сердце вечереет,

И тени смертные снисходят на меня.

1837

* * *

Моя вечерняя звезда,

Моя последняя любовь!

На потемневшие года

Приветный луч пролей ты вновь!

Средь юных, невоздержных лет

Мы любим блеск и пыл огня;

Но полурадость, полусвет

Теперь отрадней для меня.

14 января 1855 года, Веве

* * *

Ночью выпал снег. Здорово ль,

Мой любезнейший земляк?

Были б санки да рысак —

То-то нагуляться вдоволь!

Но в пастушеском Веве

Не даётся сон затейный,

И тоскуешь по Литейной,

По застывшей льдом Неве.

14 января 1855 года, Веве

* * *

Нет, нет, я не хочу, и вовсе мне не льстит,

Чтоб жизнь в последние минуты расставанья

Мне в утешение сказала: до свиданья,

Как продолженье впредь нам автор говорит.

Без лишних проводов до бесконечной дали

Пусть скажет жизнь: прощай! И поминай как звали.

Май 1876 года

Этот материал вышел в пятом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.

Этот материал входит в подписку

Добавляйте в Конструктор свои источники: сайты, телеграм- и youtube-каналы

Войдите в профиль, чтобы не терять свои подписки на разных устройствах

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68