Итак, свершилось. Теперь за судьбу литературы в России можно не беспокоиться — она в надежных руках. На внеочередном съезде Союза писателей России (СПР) 27 февраля председателем этой доселе не шибко влиятельной организации стал помощник президента Владимир Мединский.

Раньше СПР пребывал в статусе общественной организации. В феврале 2018 года председателем правления организации был избран Николай Иванов, отставной полковник налоговой полиции, военный журналист и писатель, экс-главред журнала «Советский воин» и газеты «Налоговая полиция». Теперь его сменил Мединский, а помогать ему в новой нелегкой работе будет правление союза, в котором будут состоять 50 человек, среди которых оказались Сергей Минаев, Александр Проханов, Игорь Волгин, Евгений Рейн, Александр Кублановский, Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко и даже — Константин Богомолов, Сергей Михалков, Карен Шахназаров и другие мало представимые в среде писателей лица. Короче говоря, на фото со съезда, которое растеклось по Телеграму из канала Лукьяненко, представлено типичное заседание политбюро — убеленные сединами деятели культуры на фоне своих же портретов. При этом особенно активные пользователи тут же бросились искать на этом фото писательниц, но гендерный состав оказался жестко патриархальным: за женскую часть СПР, судя по участникам съезда, отвечают от силы трое, причем одна из них — Маргарита Симоньян.

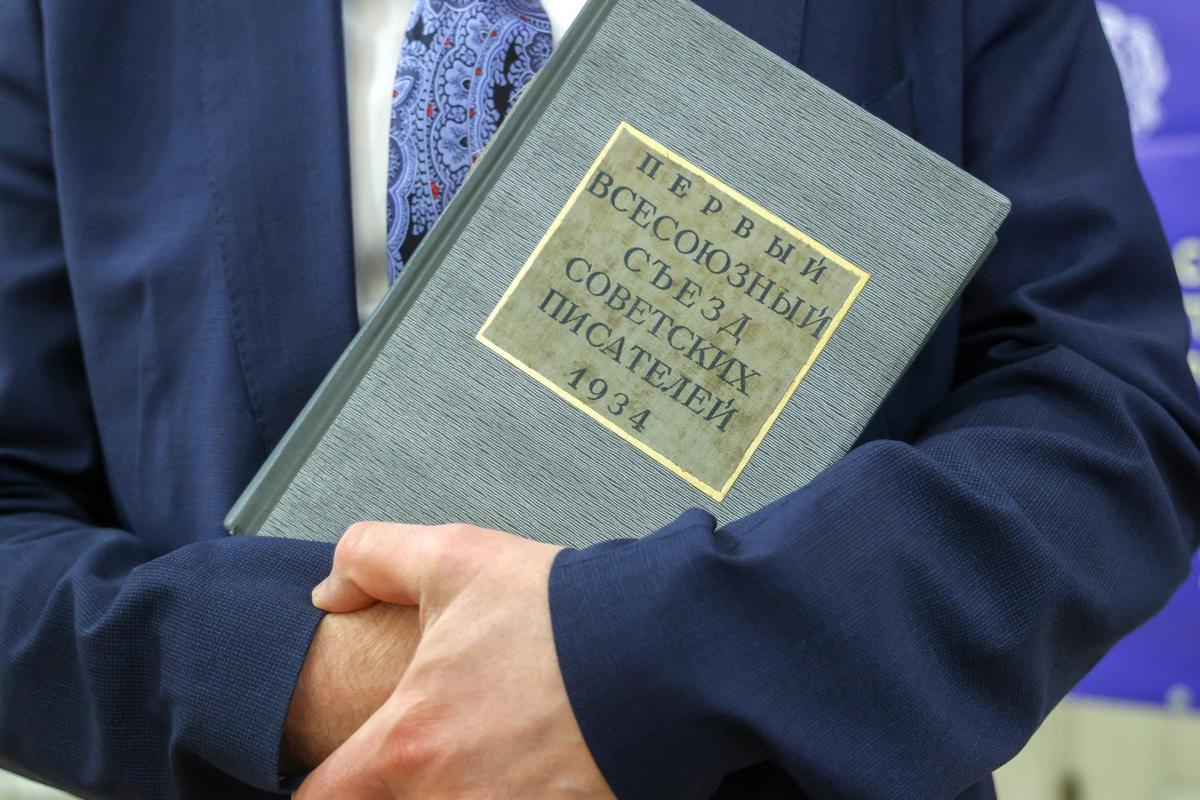

СПР считается наследником Союза писателей РСФСР, но той роли, которая была у СП в Советском Союзе, эта организация в России, конечно, не играла. Не те ресурсы, не та репутация: писатели спокойно обходились без СП, который, как и все подобные ему союзы, воспринимался как рудимент советской эпохи, не более того.

Долгое время СПР находился на периферии литературной сферы — и там же бы и оставался еще долго, если бы не началась СВО, которая потребовала консолидации всех сил в России, включая литературные. И СПР нашлось применение.

На литературу после начала СВО обратили внимание далеко не сразу: гораздо важнее было взять под контроль другие сферы. В 2022–2023 годах делались лишь робкие попытки отдельных деятелей развить и внедрить в массы творчество поддержавших боевые действия писателей, которые были сочтены патриотами. Как мы помним, книгу «ПоэZия русского лета» пытались даже через «Госуслуги» рекламировать; затея провалилась.

Куда больший ущерб литература в России понесла от эмиграции многих талантливых писателей: они оставили в этой сфере вакуум, который заполнили те, кто о происходящем предпочитает молчать. На острые, значимые, актуальные темы высказываться стало нельзя, и многие переключились на «безопасные» жанры — историческую литературу, фантастику и так далее. И справедливости ради надо сказать, что это вовсе не плохая литература: там много произведений талантливых и, что не менее важно, — популярных. Да и рынок очень предрасположен к таким жанрам — они хорошо продаются. То есть литература в России даже в последние годы сохраняла яркое и пестрое многообразие — правда, уже с системой табу и с «красными линиями», которые пересекать нельзя.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

А сейчас молчать стало уже недостаточно: молчание подозрительно и враждебно. И в 2024 году за литературу взялись основательно: на фестивалях стала преобладать «патриотическая» повестка, писатели соответствующего направления стали гораздо чаще получать премии, гранты. Доля «молчунов» уменьшалась, теперь уже они стали оттесняемы на окраины литературного процесса. Но и этого оказалось мало.

Процесс «патриотизации» литературы происходил хаотично и далеко не всегда гладко, даже его активные участники иногда давали сбои: так произошло осенью прошлого года с пресловутой «экспертизой», которая выявила «деструктивность» издаваемой в РФ детской литературы. Этим, с позволения сказать, «исследованием» возмутился даже президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Осенью казалось, что детскую литературу удалось отбить, но сейчас становится понятно, что это были иллюзии.

Сейчас в России сформировано некоторое количество экспертных советов с неизвестным составом участников. Именно на основании их заключений снимают с продаж книги: вспомним роман Владимира Сорокина «Наследие», который убрали с полок после заключения экспертного центра при РКС (Российском книжном союзе) о том, что книга содержит информацию, запрещенную к распространению в соответствии с российским законодательством. Но если посмотреть комплексно, работа таких структур пока не слишком эффективна: списки «запрещенки» не так уж длинны, а экспертизы проводятся в основном после жалоб «патриотической» общественности, которой развелось много, но недостаточно для того, чтобы привести к единому знаменателю весь книжный рынок России.

Честно говоря, все эти движения производили впечатление дилетантское; важную сферу влияния отдали в руки некомпетентных частников, и получилась ситуация, когда у нас имеется основательная законодательная база для регулирования литературной сферы, но отсутствует квалифицированный исполнитель. В общем,

государству потребовался некий контрольный орган, который будет надзирать за литературой и направлять ее в правильное русло, отсекая крамолы. Этакое «министерство литературных дел».

СПР — удачная база для создания такого ведомства: не надо выстраивать ничего с нуля, все уже есть, надо было лишь подобрать соответствующие кадры.

Николай Иванов — человек «правильных» взглядов, и он вполне годился для руководства общественной организацией. Но для «министерства», конечно, требуется фигура совершенно иного масштаба, тяжеловес: это должен был быть политик и чиновник федерального уровня, с огромным опытом управления, при всем том не чуждый литературы. Одним словом, это должен был быть Владимир Ростиславович Мединский — он и стал.

Вряд ли государство могло найти кандидатуру лучше на роль главного контролера литературы. Управленческий опыт Мединского колоссален: депутат, министр культуры, чиновник АП, член совета при президенте РФ по культуре и искусству, руководитель РВИО (Российского военно-исторического общества) и так далее. Политтехнолог, специалист по PR-технологиям, переговорщик (напомним, что именно Мединский руководил российской делегацией на переговорах с Украиной в 2022 году). Писатель: он написал, например, приключенческий роман «Стена», в блербе к которому ОЛМА Медиа Групп не постеснялась поставить автора в один ряд с Умберто Эко, Дюма и почему-то Дэном Брауном. А еще, как известно, Мединский — историк, автор множества статей, в том числе научных. И, как написал однажды наш коллега, «постоянный клиент «Диссернета».

В общем, Владимир Ростиславович — человек разносторонний, гиперактивный и, насколько возможно, молодой или, по крайней мере, явно полный сил.

Именно он был инициатором и разработчиком «Основ государственной культурной политики». Этот документ был подписан президентом в июне 2015 года, а затем Мединский растолковал свой основной принцип работы с культурой в статье «Известий», красноречиво озаглавленной «Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию». Эту статью я вспомнил, потому что она дает хорошее представление о взглядах Мединского: культуру он рассматривает не как самостоятельный живой организм, а как часть стратегии национальной безопасности (что и было прописано в основах). В связи с этим, по мнению Мединского, государство наряду с обязанностью субсидировать культуру должно следить за содержанием по крайней мере тех произведений, которые созданы при его поддержке. То есть выполнять функцию контроля.

Не отрицая тогда необходимости «постоянной дискуссии художника и власти», Мединский писал о том, что «вестись такая дискуссия должна строго в поле признания общих ценностей — общих и для художника, и для власти, и для общества».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«Какие ценности мы имеем в виду? Ценность созидательного труда. Развитие личности как залог общего процветания. Служение Отечеству. Единство и преемственность тысячелетней истории России», — перечислял он.

Будущий секретарь СПР тогда привел яркий пример контролирующей функции государства: скандал с постановкой оперы «Тангейзер». Тогда директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича и режиссера «Тангейзера» Тимофея Кулябина обвинили в осквернении религиозной символики и оскорблении чувств верующих. Суд оправдал обоих, однако Мездрича Минкультуры уволило. «Ошибка министерства не в том, что мы уволили директора, который не счел нужным вступить в диалог с общественностью. Ошибка в том, что мы с этим решением затянули», — писал в своей статье Мединский.

Его труды подвергались и подвергаются многочисленной критике, в том числе фактологической, но Мединского она никогда не смущала: он не ученый и не писатель — он идеолог. Помните, как он назвал «мразями кончеными» людей, которые отрицали существование героев-панфиловцев? «Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего — это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые», — сказал Мединский (цитата по РИА «Новости»).

То есть,

Владимир Мединский на XVII Внеочередном съезде Союза писателей России в Доме Пашкова. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

согласно Мединскому, вымысел гораздо предпочтительнее правды, если он идет на пользу делу государственному.

Отмечу, что все это было изложено в мирное время, в наше же время тезисы Мединского следует умножать на два. Например, вряд ли сейчас государство может допустить «дискуссию художника и власти» даже на основе «признания общих ценностей»: не время нынче для дискуссий. В последнем крупном деянии Мединского как раз вся дискуссия убрана «под ноль»: я говорю про линейку исторических учебников, по которым будут обучаться теперь российские школьники. Новые школьные учебники «перестали быть европоцентричными», говорил их соавтор, академик Чубарьян, и это, пожалуй, самое главное в унификации исторической науки.

Выровняв по линеечке историю, Мединский теперь попытается сделать то же самое с литературой. В своем выступлении на съезде он высказывался вполне откровенно, обозначив два направления своей деятельности на новом посту: материальное и идеологическое. Материальное — это «ревизия приватизации писательской собственности». Там, конечно, есть чего ревизовать! Со вторым направлением, в принципе, тоже вопросов особо не возникает. «Главная задача — сделать обновленный, а в перспективе объединенный союз, авторитетной и влиятельной организацией, членством в которой каждый будет гордиться и членства в которой будут добиваться», — заявил Мединский.

Главную проблему книжной сферы он видит в том, что после распада СССР государство практически ушло из сферы литературы. Литература не получала и не получает почти ничего — ни денег, ни внимания, сетовал Мединский. Упоминал он и «маргинализацию статуса писателей», большинство из которых «не получают даже прожиточного минимума». Союз писателей, по мнению Мединского, должен активно участвовать в формировании книжного рынка, способствовать «очищению магазинов от низкопробного чтива» и продвижению государственных интересов.

«Следует разобраться с обилием переводной литературы, зачастую не то чтобы низкокачественной, а даже гнусной. Особенно эта проблема актуальна в сфере детской литературы», — заявил новый председатель.

Добавил перчику глава РКС Сергей Степашин, сообщивший о создании очередных экспертных советов, которые будут давать оценку издаваемой в РФ литературе. «Было принято решение создать Экспертный совет по детской книге и Большой экспертный совет при РКС и СПР, чтобы дать профессиональную оценку выходящей сегодня литературе», — сказал Степашин. Чем они будут отличаться от уже существующих, он при этом не уточнил.

«Особо подчеркну, что сегодня недопустимы ложь о России и ее предательство», — заявил он.

Полагаю, что сомнений в том, что ожидает российскую литературу, нет. Консолидация — это уничтожение всех оставшихся самостоятельных писательских структур (уже начали: недавно объявил о закрытии АСПИР, это организация, делавшая для литераторов немало хорошего). Кстати, «патриотам» радоваться не рекомендую: они же первые подпадут под каток. Да они это и сами прекрасно понимают: недаром засуетились в «Союзе 24 февраля», обратившись к Мединскому «с просьбой поддержать инициативу о введении обязательного денежного сбора с каждого экземпляра продаваемых в России переводных книг современных зарубежных авторов» (цитата по телеграм-каналу «Союза»).

Очищение магазинов, разборка с «обилием переводной литературы» — это, конечно, потенциальное кратное усиление цензуры и постановка литературы уже полностью на государственные рельсы. Боюсь, скоро хорошие книги мы будем отыскивать с большим трудом.

В принципе, мы можем констатировать, что создается аналог одновременно советского СП и Роскомнадзора в сфере литературы. Думаю, с вопросами собственности новые властители литературного процесса разберутся быстро. «Случилось чудо небывалое. Государство впервые за тридцать лет… простерло нам свою длань в лице Владимира Ростиславовича. Писатель беден. Мы ходим в рубищах. Не то что в советское время, когда писатель был барин», — жаловался на съезде писатель Александр Проханов. Правда, непонятно, почему он решил, что именно ему достанется какая-нибудь кроха с этого пирога.

А вот с идеологической составляющей может возникнуть проблема: все-таки мы живем не во времена Советского союза. Запрещать и изымать из продаж книги можно, но какова эффективность этих мер, если «запрещенку» можно всегда скачать в интернете? Кроме того, не очень понятно, как объявленная Мединским стратегия сочетается с рыночными принципами: что будет делать с новыми правилами игры книжный бизнес? Как будут выходить из ситуации издательства, которые столкнутся с необходимостью «очистить магазины от низкопробного чтива»? Тут ведь уже замазыванием крамольных цитат черной краской не обойдешься.

Предложенные господином Мединским методы очень архаичны, и, думаю, ему придется крепко потрудиться. Впрочем, и о его настрое, и об архаичности методов лучше всего говорит произнесенная им же на съезде фраза — не то заготовленная, не то выплывшая из подсознания, но в любом случае абсолютно подходящая и ко времени, и к месту: «За работу, товарищи!»

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68