18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Установлено, что А.А. Жданов был одним из организаторов массовых репрессий 30–40-х годов в отношении ни в чем неповинных советских граждан. Он несет ответственность за допущенные в тот период преступные действия, нарушения социалистической законности.

«Сообщение для печати ЦК КПСС», «Правда», 18 января 1989 года

Вице-губернатор Петербурга по культуре Борис Пиотровский сообщил, что в Мариуполе начал работу «Музей Андрея Жданова», созданный «по поручению президента России» как филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.

Что «эксперты провели работу по восстановлению Музея Жданова, который существовал в советское время», при этом «в экспозиции также уделяется внимание разным историческим периодам нашей страны — революции, Великой Отечественной войне и послевоенному времени».

И что «Музей Андрея Жданова станет новым культурным и образовательным центром — будем развивать его совместно, проводить множество мероприятий как для взрослых, так и для подрастающего поколения».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский на открытии Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» в Главном штабе Эрмитажа. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Город Мариуполь, как известно, много лет носил имя Жданова, который в нем родился. Но затем ему было возвращено историческое имя.

И сделал это, отменив как решение о переименовании города, так и другие решения, увековечивающие память Жданова, Центральный комитет КПСС, а не проклинаемые ныне «демократы» и «либералы» 90-х годов.

Процитируем «сообщение для печати ЦК КПСС», опубликованное в газете «Правда» 18 января 1989 года.

«В партийные и советские органы, средства массовой информации поступают многочисленные обращения трудящихся с предложением отменить правовые акты, увековечивающие память А.А. Жданова.

ЦК КПСС обстоятельно изучил этот вопрос и принял соответствующее постановление (от 13.01.89. — Б. В.).

Установлено, что А.А. Жданов был одним из организаторов массовых репрессий 30–40-х годов в отношении ни в чем неповинных советских граждан. Он несет ответственность за допущенные в тот период преступные действия, нарушения социалистической законности.

Исходя из этого ЦК КПСС внес предложения: в Президиум Верховного Совета СССР — об отмене Указов Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1939 г., 31 марта 1939 г. и 25 ноября 1949 г. о присвоении имени А.А. Жданова Иркутскому государственному университету, Высшему инженерному училищу инженерных войск и Полтавскому локомотиворемонтному заводу;

в Совет Министров СССР — об отмене решений правительства от 22 октября 1948 г. № 3956 и от 18 июня 1950 г. № 9424 об увековечении памяти А.А. Жданова, в том числе о переименовании г. Мариуполя и присвоении имени А.А. Жданова Ленинградскому государственному университету;

в Президиумы Верховных Советов и Советы Министров союзных республик и другие местные органы власти — об отмене принятых указов и постановлений, связанных с увековечением памяти А.А. Жданова, присвоением его имени городам, районам, поселкам, улицам, предприятиям, колхозам, воинским частям, школам, техникумам, профессионально-техническим училищам и другим учреждениям и организациям, расположенным на территории республик, краев и областей».

Судя по подробному репортажу об открытии музея в донецком СМИ, это постановление в музейной экспозиции, где «емко показана биография Жданова», отсутствует. Как не укладывающееся в концепцию прославления «революционера и государственного деятеля».

Отсутствует в экспозиции — по тем же причинам — и информация об активном участии Жданова в организации сталинских репрессий, и о том, что он был одним из членов Политбюро, лично подписывавшим «расстрельные списки» (исследователи насчитали таких более ста семидесяти).

Если же говорить о «послевоенном времени», то в экспозиции, видимо, нет ни слова о том, как в 1946 году Жданов, отвечавший тогда в Политбюро за идеологию, начал кампанию травли творческой интеллигенции, обвиняя ее в недостаточной преданности курсу партии и правительства и «низкопоклонстве перед Западом».

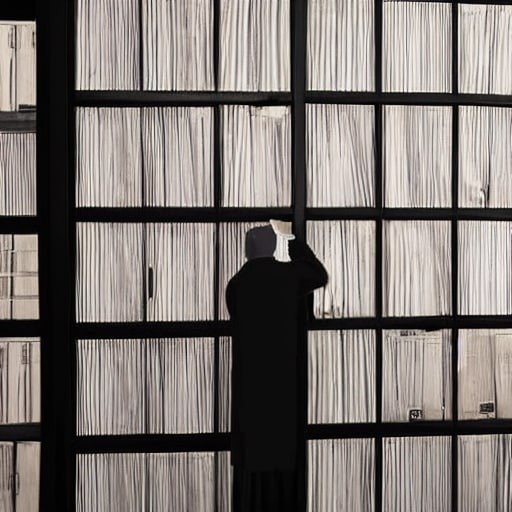

«Музей Андрея Жданова» в Мариуполе. Фото: телеграм-канал «Пиотровский Online»

Как нет, судя по всему, и печально известного постановления Оргбюро ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград» с оскорбительными оценками творчества Михаила Зощенко, Анны Ахматовой и ряда других писателей.

И нет доклада Жданова 15 и 16 августа 1946 года в Ленинграде — на собрании партийного актива и собрании писателей с «разъяснением» этого постановления.

Михаил Зощенко. Фото: Википедия

Напомним, что в этих докладах (обобщенная стенограмма была опубликована в газете «Правда» 21 сентября 1946 года) писатель Михаил Зощенко был представлен как «мещанин и пошляк», который «привык глумиться над советским бытом, советскими порядками, советскими людьми, прикрывая это глумление маской пустопорожней развлекательности и никчемной юмористики».

Особенно возмущаясь рассказом «Приключения обезьяны», Жданов гневно вопрошал: «Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?» Называя творчество Зощенко «отравленным ядом зоологической враждебности к советскому строю». И дальше:

«Только подонки литературы могут создавать подобные «произведения», и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход», «Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку», «насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время. Его современные «произведения» вовсе не являются случайностью. Они являются лишь продолжением всего того литературного «наследства» Зощенко, которое ведет начало с 20-х годов»…

Анна Ахматова. Фото: Википедия

Ничуть не лучше и высказывания Жданова о великой Анне Ахматовой, которая, по его словам, «является одним из знаменосцев пустой, безидейной, аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе».

По его словам, «тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая», «до убожества ограничен диапазон ее поэзии, — поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной», «не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой, — такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой»…

«Вдруг на 29-м году социалистической революции появляются вновь на сцену некоторые музейные редкости из мира теней и начинают поучать нашу молодежь, как нужно жить, — витийствует Жданов. — Перед Ахматовой широко раскрывают ворота ленинградского журнала, и ей свободно предоставляется отравлять сознание молодежи тлетворным духом своей поэзии. Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда».

И еще:

«Разве можно культивировать среди советских читателей и читательниц присущие Ахматовой постыдные взгляды на роль и призвание женщины, не давая истинно правдивого представления о современной советской женщине вообще, о ленинградской девушке и женщине-героине, которые вынесли на своих плечах огромные трудности военных лет, самоотверженно трудятся ныне над разрешением трудных задач восстановления хозяйства? Как можно допустить, чтобы ахматовы и зощенки протаскивали реакционный лозунг «искусства для искусства», чтобы, прикрываясь маской безидейности, навязывали чуждые советскому народу идеи?!»…

Через сорок с лишним лет, во время перестройки, 20 октября 1988 года Политбюро ЦК КПСС отменит постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград», как ошибочное. Еще раньше произведения Зощенко и Ахматовой начнут издаваться огромными тиражами, а их авторы будут считаться гордостью русской литературы.

А имя их главного гонителя Жданова будут вспоминать большей частью в связи с этими позорными гонениями.

Но обо всем этом, судя по всему, нет ни слова в мариупольском музее.

Как, видимо, не рассказывается его посетителям о том, как Жданов травил композиторов Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева и как называл Дмитрия Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиду Гиппиус, Федора Сологуба «представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве».

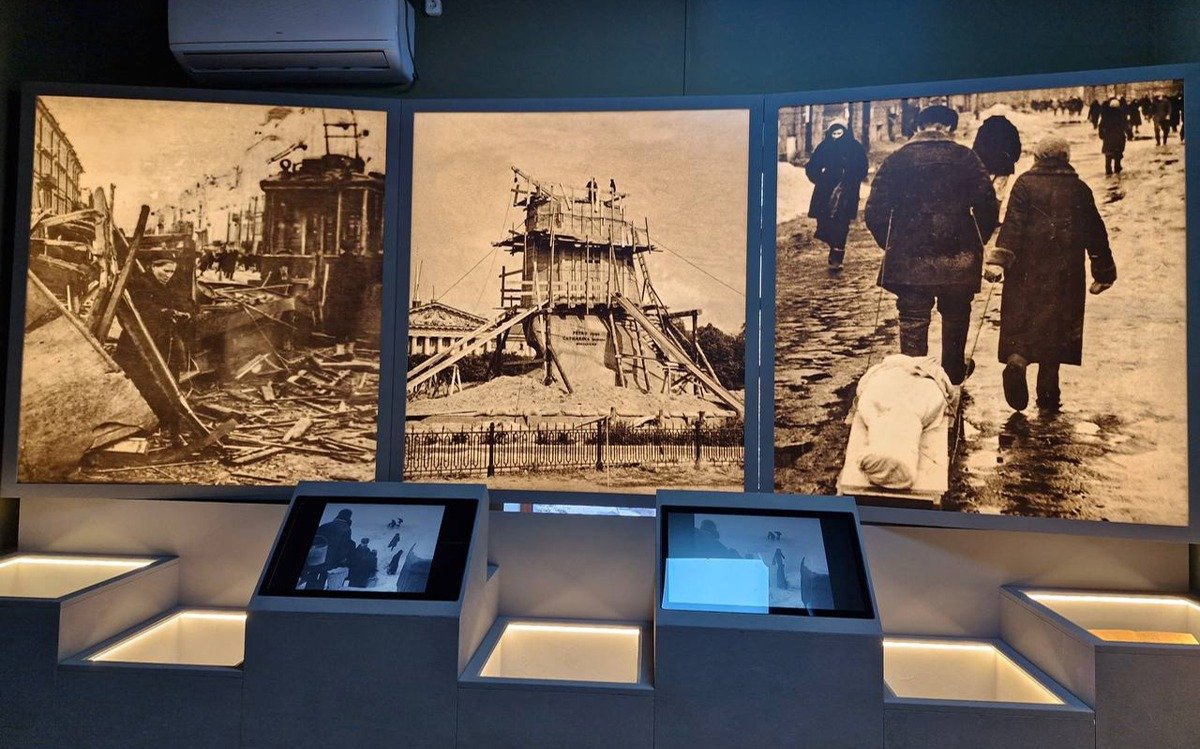

Музей Жданова создан, как уже сказано, как филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. И в нем рассказывается о Жданове как об «одном из тех партийных функционеров, кто руководил обороной города» и представлены «фронтовые карты, фотографии, государственные ордена и награды, личные вещи, в том числе планшет и даже папиросы «Беломорканал».

«Музей Андрея Жданова» в Мариуполе. Фото: телеграм-канал «Пиотровский Online»

О роли Жданова — тогда первого секретаря одновременно Ленинградского обкома и горкома ВКП (б), — в обороне города, заметим, есть разные мнения.

В 2014 году в «Новой газете» — к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — была опубликована статья историка профессора Никиты Ломагина. В ней очень и очень подробно рассказывается об обороне города и немало — о роли Жданова.

Рассказывается о том, как 25 декабря 1941 года (в страшную первую блокадную зиму) Жданов, отвечая на вопрос члена Государственного комитета обороны Георгия Маленкова: «Как обстоит дело с хлебом?» — как пишет Ломагин, «выдавал желаемое за действительное», рапортуя о ситуации с продовольствием.

Цитируются воспоминания бывшего помощника Маленкова Суханова, рассказывавшего, что прибывший в Ленинград в сентябре 1941 года новый командующий Ленинградским фронтом Георгий Жуков «наибольшую помощь и активное взаимодействие (…) встретил не со стороны Жданова А.А. (находившегося частенько в специально сооруженном во дворе Смольного бункере, принимая горячительные напитки), а со стороны Кузнецова А.А.».

И говорится о том, что «получение в блокадном Ленинграде сотрудниками Смольного и руководителями среднего партийного звена немыслимых для простых горожан даже по меркам мирного времени продуктов не считалось зазорным. Более того, вероятно, было нормой, что «власть не убедила, не организовала, наконец, не заставила покинуть город … женщин, детей, стариков. Народ был предоставлен сам себе…».

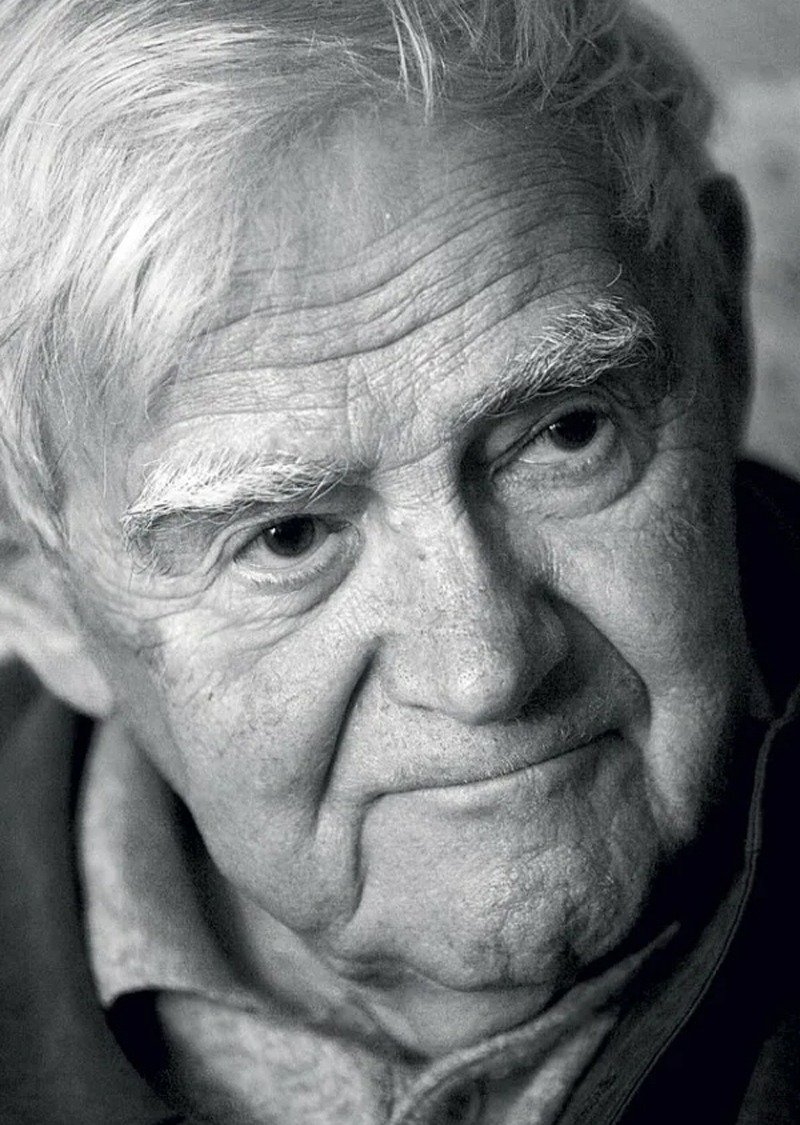

Даниил Гранин. Фото: staroeradio.ru

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Об этом же, замечу, свидетельствуют и многие опубликованные ныне архивные документы.

Весьма критически роль Жданова во время блокады оценивал писатель и фронтовик и блокадник Даниил Гранин.

В своей «Запретной главе» он рассказывает о визите в 1978 году к Алексею Косыгину — тогда председателю Совета министров СССР, а в 1942 году — зампреду Совнаркома СССР и уполномоченному ГКО в блокадном Ленинграде.

И вот что пишет Гранин:

«Ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал плохо. На это жаловались многие блокадники. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не помянул Жданова, ни по какому поводу».

И еще Гранин рассказывает, как в первый раз увидел Жданова — зимой 1942 года, в Смольном, на вручении орденов:

«Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы».

О роли Жданова пишет в своих дневниках и Ольга Берггольц («Я пишу здесь только правду. Из дневников 1923–1971». М., 2024).

Рассказывая, что в труднейшие дни начала войны «должны выступать «отцы города» — с открытым, прямым словом, но они молчат, их как бы и нет…» (под «отцами города» имеются в виду А.А. Жданов; П.С. Попков, председатель Ленинградского горисполкома; А.А. Кузнецов, 2-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП (б)).

Ольга Берггольц. Фото: culture.ru

И что в марте 1942 года, когда «смерть бушует в городе… и даже экскаваторы не справляются с рытьем могил, трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов» — в это же время «Жданов присылает сюда (в Москву, где в марте 1942 года О. Берггольц была в командировке. — Б. В.) телеграмму с требованием прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает «нехорошие политические последствия»…

А в книге «Человек из оркестра» (Блокадный дневник Льва Маргулиса) цитируется дневник музыканта Ксении Матус, которая 9 августа 1942 года участвовала в знаменитом исполнении Седьмой симфонии Шостаковича.

Она записала 18 января 1942 года, как Зина, ее знакомая, вместе со своим ансамблем «выступала в Смольном перед Ждановым и другими» (как известно, Жданов был ценителем музыки), и там их «накормили досыта:

600 г хлеба, обед, ужин из трех блюд, куда входили две тарелки каши полные с жиром и мясом, давали бутерброды со шпротами». И как сама, страдающая от голода, она чуть не потеряла сознание, слушая это.

Ровно в этот день Ольга Берггольц запишет в своем дневнике:

«А смерть и голод именно бушуют. На Охтенском кладбище могилы роют экскаватором, в виде траншей, покойники там сложены штабелями, как дрова. Это ощущение повальных смертей — в сотни раз ужаснее и неотвратимее, чем смерти от бомбежек. Как волны, кидается на тебя смерть, ты чувствуешь ее в самом себе, — надо устоять, надо устоять…»

И в этот день товарищ Жданов слушает в Смольном музыку — угощая музыкантов тем, о чем не могло и мечтать подавляющее большинство ленинградцев (напомним: норма выдачи хлеба в январе 1942-го составляла 350 грамм для рабочих и ИТР, и по 200 грамм для служащих, иждивенцев и детей).

При этом (цитируем книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП (б), стенограммы заседаний». СПб: Изд‑во С.‑Петерб. ун-та, 2019)

«из 145 постановлений бюро ЛГК (Ленинградского горкома партии), принятых с 6 сентября по 31 октября 1941 года, Жданов подписал только 4, остальные подписал А.А. Кузнецов».

И далее:

«В период с 12 ноября по 9 декабря 1941 г. подпись А.А. Жданова присутствует только на 5 из 145 принятых постановлений, а А.А. Кузнецова — на 140. Из 89 постановлений, принятых с 19 января по 16 февраля 1942 г., А.А. Ждановым подписаны 5, в то время как А.А. Кузнецовым — 51. Все очные заседания бюро ЛГК с января по апрель 1942 г. вел А.А. Кузнецов, именно его речи задавали тон при обсуждении важнейших вопросов жизни города, стоявших в повестке дня. А.А. Жданов на этих заседаниях не присутствовал»…

Всех этих книг и документов, естественно, в экспозиции музея нет — узнать о них посетители не смогут. Разве что специально будут интересоваться. А жаль: о подвиге ленинградцев и о величайшей трагедии в истории города надо знать правду — а не приукрашенную версию истории, соответствующую и советской, и нынешней конъюнктуре.

Кстати, отдельный зал музея Жданова посвящен «современной истории Мариуполя», и в нем, судя по упомянутому репортажу, «находятся фотографии боев за город весной 2022 года, шевроны некоторых подразделений, освобождавших город, не обошлось и без вражеских артефактов». Что вполне укладывается в нынешнюю «генеральную линию», в рамках которой постоянно проводятся параллели между СВО и событиями Великой Отечественной…

Мариуполь. Вид на город. 13 февраля 2024 года. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Готовя статью, я позвонил президенту Санкт-Петербургского благотворительного фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, а ранее — на протяжении тридцати лет директору музея Нине Поповой.

Вот что говорит Нина Ивановна:

«Возвращение имени Жданова в общественное поле я воспринимаю как оскорбление памяти Анны Ахматовой, ее поэзии, ее жизни.

Я думаю, в сознании людей, занимающихся историей литературы ХХ века, ждановское постановление, объявлявшее Ахматову поэтом, враждебным советскому народу, называвшего ее «полумонахиней- полублудницей», останется знаком жестокого унижения русской поэзии.

Анну Ахматову Жданов объявлял враждебной народу страны после ее стихов о детях блокады, о войне, после стихотворения «Мужество», после ее «Реквиема».

Невозможно согласиться с возвращением его имени — это нарушение нравственной нормы жизни общества»…

Впрочем, ничего удивительного. Закрывают «Сахаровский центр»*, демонтируют памятники жертвам политических репрессий, ставят памятники Сталину и Дзержинскому, восстанавливают музей Жданова…

На очереди, очевидно, — музей еще одного верного сталинского соратника, Вячеслава Молотова, в Перми (когда-то носившей его имя).

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68