В московском Центре визуальной культуры Béton — выставка «За стеной идеологии», посвященная нонконформизму в фотоискусстве. 76 фоторабот разных времен — от 1920-х до 2000-х — и разного содержания объединяет стремление авторов к уходу от реальности (советской или постсоветской). Уставшие от того, что фотография воспринимается современниками в основном в репортажном ключе и работает на идеологию, фотографы попытались отстоять свое право на сакраментальный подход «Я художник, я так вижу» и восприняли фотобумагу как полотно, которое способно передать не только реализм.

Сталинский вампир: дух вождя как главный экспонат

В самом начале своей экспозиции галерея Béton вывесила фотографию, на которой Сталин и члены его правительства на трибуне получают цветы от советских детей. Говоря фотоязыком, этот снимок — нечто вроде контрового света: этот луч направлен совсем не туда, выставка — прямая противоположность этой фотографии. Точнее, она вообще и совсем не о том. Но имперско-диктаторскую тему развивает еще пара экспонатов, к фотографии вообще не имеющих отношения: работа 1989 года «Бюст с лентой» Орлова представляет из себя размещенное на миниатюрном постаменте нагромождение орденов и орденских лент, знаков отличия, флагов, здесь же несколько раз повторяется слово Empire (империя). Спустя девять лет уже в совсем другой России тот же автор создал фарфоровых Сталиных с позолотой, на головах у которых размещены некие дары или просто нестандартные причудливые головные уборы, — эта работа называется «Сталинский ампир» и тоже занимает одно из центральных мест.

Кураторы выставки, очевидно, хотели обозначить дух эпохи, о которой рассказывают, — и тут все получилось довольно условно, потому что львиная доля представленных фотографий была создана значительно позже чем 1930–50-е годы, причем некоторые уже в постсоветское время. Даже если присовокупить к годам сталинского правления период «развитого социализма» (организаторы выставки настаивают, что фотографы стали отходить от сюжетно-ориентированного творчества во «время, связанное с разочарованием в социалистической идеологии»), все равно получается слишком размашисто по историческим вехам.

Дух Сталина в арт-пространстве скорее воссоздает давление, которое оказывалось на людей творческих в годы большой несвободы. То, что годы свободы теперь вновь позади, позволяет выставке смотреться актуально.

Выставка «За стеной идеологии». Фото: betoncvc.com

Организаторы отмечают, что в прошлом веке в фотосообществе не было сколь-нибудь выраженного протеста, в отличие, например, от «второго авангарда» в живописи. «Фотография XX века ассоциируется в первую очередь с репортажем, — говорят кураторы. — Она служила зеркалом действительности — инструментом, способным наиболее точно и достоверно фиксировать исторические события. Так же как искусство в целом, фотография подвергалась жесткой цензуре. Но тем не менее ряд фотографов позволили себе отойти от идеологии политической и сосредоточиться на идеологии репрезентации — решении эстетических проблем, поиске выразительных ресурсов медиума, занятии искусством ради самого искусства».

Еще один незримый символ выставки — темная комната, в которую должен был запереться фотограф, чтобы напечатать свои снимки и не засветить пленку. В ней он один, и она, бесспорно, находится за той самой стеной идеологии. Пожалуй, было бы эффектно такую темную комнату (с маленьким красным фонарем, к которому фотопленка невосприимчива) построить на выставке как противопоставление строгому и тотальному режиму, но каждый посетитель волен представить ее самостоятельно. Тем более что без фантазии на выставке делать, по большому счету, нечего.

От дачи до свободы, от Булгакова до Стругацких

По вторникам вход на «За стеной идеологии» бесплатный, и здесь можно увидеть посетителей самых разных возрастов: молодежь, пенсионеры и захаживающие фотопрофи, громко обсуждающие собранную разномастную коллекцию (и оценивающие ее довольно высоко).

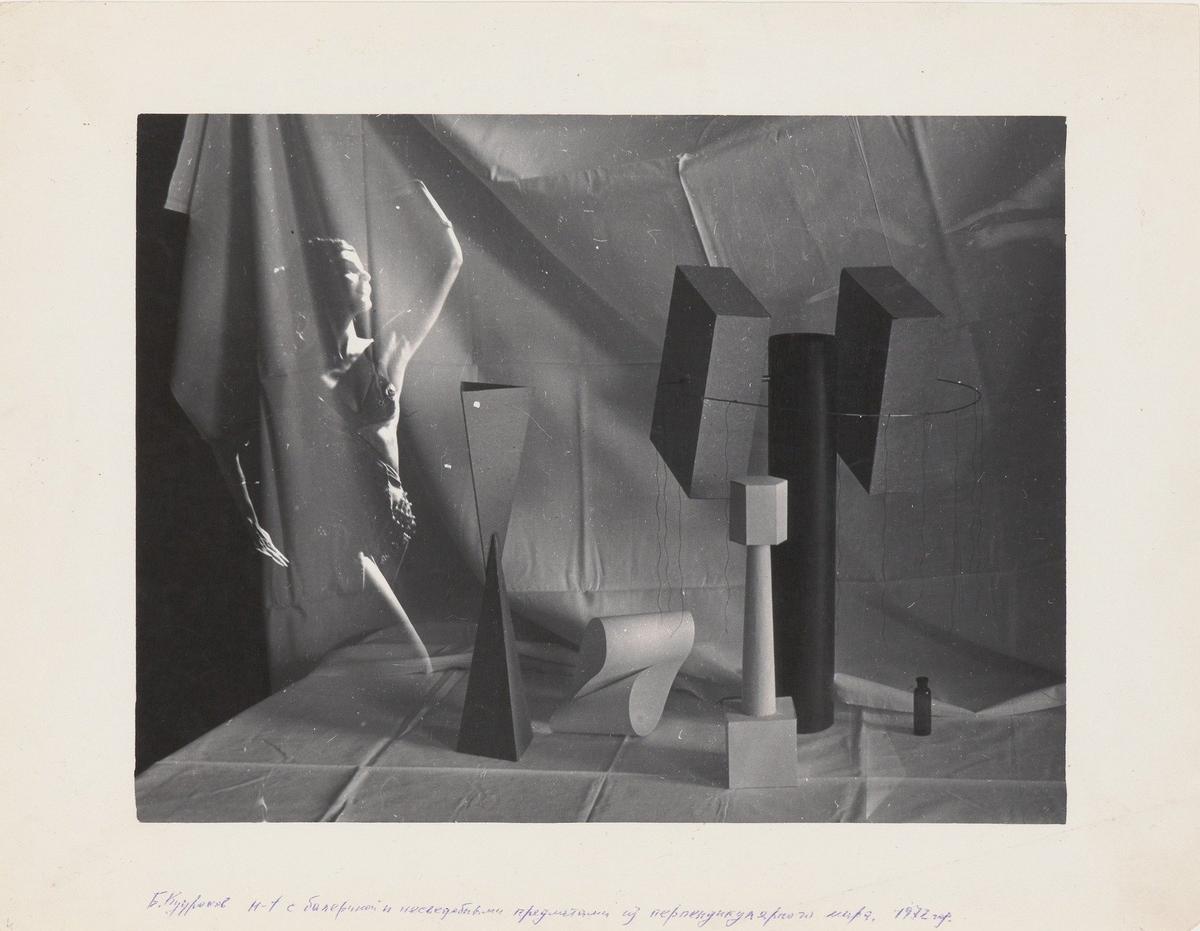

Часть экспонатов демонстрирует желание фотографов выйти за рамки технических возможностей фотопечати и расширить привычный инструментарий. Во всяком случае, самые ранние из собранных работ (1920–30-е годы) — это игра с наложением кадров друг на друга, импорт в кадр рентгеновской съемки, манипуляции с перспективой, микросъемка и прочие диковинные по тем временам спецэффекты. Баловались ранние фотохудожники и съемкой ню, причем в некоторых случаях имя автора не сохранилось, зато сохранилось имя модели.

На выставкае «За стеной идеологии». Фото: betoncvc.com

Брежневский застой (он же «стабильность») представлен совершенно реалистичными кадрами дачных участков, и дачный участок, к слову, — тоже примета времени.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Тема Сталкера будоражит интеллигенцию в конце 1970-х: пока Тарковский снимает фильм, фотограф Л. Звягин создает цикл «Сталкер» по мотивам повести Стугацких «Пикник на обочине». Она вышла в 1972-м, о ней говорят в Москве и Ленинграде, и Звягин находит натуру, идеально передающую атмосферу этого сюжета.

Созданный в 1980-е натюрморт Бориса Кудрякова «Поговорим о свободе» с обрывком газеты с одноименным заголовком, игрушечным танчиком из деревяшек и гвоздя и дохлой крысой — одна из немногих работ, рефлексирующих на околополитические темы. Сюда же можно отнести и работу Евгения Лихошерста из цикла «Зона» 1980 года: торчащие крючки из двух близко стоящих друг к другу страшных неотесанных стен.

Девяностые — период расцветшей славы романа «Мастер и Маргарита». Фотограф Валентин Самарин побывал на репетиции балета Эйфмана и создал во всех отношениях сюрреалистичные, авангардные кадры. Тогда же, в годы падения стены идеологии, — пик интереса к астрологии, Нострадамусу и подобным потусторонним вещам; эти явления тоже находят свое отражение на выставке, в чем снова видно стремление фотохудожников к эдакому собственному арт-хаусу.

Выставка «За стеной идеологии». Фото: betoncvc.com

От «озверевшего» китайца до товарища Си

Фотоэкспонаты прошлого — теперь действительно история. Мы пережили технологическую революцию, связанную с переходом на цифровую фотографию, появились программы-фоторедакторы, а в результате — мемы и дипфейки. При этом каждый первый теперь — фотограф с навороченными камерами, внешней и внутренней, в своих мобильных девайсах, которые всегда под рукой. Стремительно врывающийся в нашу жизнь искусственный интеллект грозит стереть границу между реальностью и фантазией уже не в маленькой темной комнатке отдельно взятого фотографа, а в большом глобальном мире.

«За стеной идеологии» — это не про противопоставление художника и власти, это про отчуждение и построение своего мира. Если угодно, про пресловутую внутреннюю эмиграцию.

Сегодня, хоть мы и живем в несвободной стране, кажется, что в качестве протеста нам остается только та самая репортажная съемка, от которой так убегали некоторые фотохудожники прошлого. И дело здесь не в политике, а в технологиях: фотофантазию теперь можно создать быстрее, чем интересный «всамделишный» кадр, даже не выползая из виртуального мира в реальный. Реальность постепенно уходит в глухую оборону от мира дипфейков и мемов, производимых ушедшим на удаленку человечеством. А в старом добром реальном мире всегда есть что подметить. Я, например, выйдя с выставки, вдохновился оградой храма Николы в Голутвине, увешанной плакатами с китайскими иероглифами и изображениями патриарха Кирилла, жмущего руку товарищу Си.

Реальность и «плакатная» псевдореальность, которую нам навязывали когда-то и начали навязывать вновь, могут создать абсурдную коллаборацию, если сопоставить фотографии из разных времен. Например, по Сети давно ходит фотография с какой-то советской пограничной заставы, где на плакате рядом со злобным лицом китайца было написано: «Воин! Помни! Этот озверевший китаец находится всего в 6 километрах от тебя!» Сопоставить этот снимок с кадром церкви с иероглифами — и становится ясно, насколько зыбкой, картонной и пустой является воздвигаемая всякий раз перед нами стена идеологии, какой бы неприступной и монументальной она ни казалась современникам.

Этот материал входит в подписку

Добавляйте в Конструктор свои источники: сайты, телеграм- и youtube-каналы

Войдите в профиль, чтобы не терять свои подписки на разных устройствах

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68