Первого мая — сотый день рождения писателя Виктора Петровича Астафьева (1924–2001). Его голоса, порой хриплого, задыхающегося, такого родного, России не хватает.

Кого-то это может удивить, но Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия со дня рождения В.П. Астафьева». В свой первый президентский срок Путин на похороны Астафьева не прилетел, но приехал с цветами на его могилу позже.

То есть даже на федеральных каналах, возможно, вспомнят безудержного правдоруба. Но что именно? «Пролетного гуся», «Людочку», «Прокляты и убиты», «Так хочется жить», «Веселого солдата», «Обертон», «Печальный детектив»? Или ограничатся «Васюткиным озером» да «Конем с розовой гривой»?

Позиция власти понятна; Астафьев занял ряд писателей почитаемых, но, увы, читаемых мало. Мертвый, он удобен.

15 лет назад иркутский издатель Геннадий Сапронов (1952–2009) дал мне тогда еще гранки им составленного 800-страничного тома «В. Астафьев. Нет мне ответа… Эпистолярный дневник. 1952–2001 годы» (большинство писем готовилось к печати впервые) и предоставил «Новой газете» право выбора писем для публикации.

Ниже отрывки из писем не только Астафьева. Но и ему — от псковского критика Валентина Курбатова (1939–2021). Они цитируются по книге «Крест бесконечный», составленной и изданной в 2002 году также Сапроновым.

Мария и Виктор Астафьевы. Город Чусовой. Первые послевоенные годы. Фото из семейного архива Астафьевых

Шестидесятые

- 16 июля 1963 г., Пермь, А.М. Борщаговскому.

[…] Лет шестнадцать назад я ударил человека кулаком и с тех пор дал слово никогда не прибегать больше к этому способу действий. Может, оттого, что это произошло при мерзких, низменных обстоятельствах, а может, оттого, что в детстве приходилось отбиваться часто, чтобы выжить. Из рукописи, которую я пришлю Вам, скорей всего, в начале сентября, Вы все это увидите [речь идет о повести «Кража». — Сост.].

А человека я ударил за кости. Да-да, за кости с колбасного завода. Привезли их в наш цех на дележку, как «доппитание», и начальство выбрало все мозговые кости, а нам оставило ребра. Жена у меня лежала в больнице с умирающей маленькой дочкой, и ей не дали карточку. Есть было нечего. Дочка умирала от того, что ее нечем было кормить, и умерла. А мы с женой (она тоже с фронта — коммунист, на войне и вступила в партию) такое горе мыкали, не приведи господь. И вот горе, беды и, главное, унизительное сознание того, что я, мужчина, не могу содержать семью, прокормить ее, заставили поднять руку, и я дал в рыло начальнику цеха. А он парень-то тоже с фронта и потом жил хуже меня. Я пятнадцать лет встречал его на улице в Чусовом, и все эти годы мне было стыдно до чертиков. Хоть бы он буржуем стал, тогда другое дело, а то такой же «пролетарья». Словом, с тех пор — все, хотя иной раз и хочется взять по детдомовской привычке стул и обломать его об иную голову.

Живу я все в деревне безвылазно. Погода у нас нынче одурела. В начале лета и вот уже больше месяца стоит куда тебе с добром. Все растет, цветет, радуется, хлеба в рост. Хариусы клюют помаленьку. В деревне тишь и благодать.

На рыбалке. Пермская область. 60-е годы. Фото из семейного архива Астафьевых

Работаю много. Повесть уходит все вглубь и вглубь. Не знаю уж, как и вынырну я из этой глуби. Бессилие иной раз охватывает. Не хватает грамоты, культуры и отсюда — масштабное мышление. Обруч какой-то в голове и на сердце. Ломает его — буквально. Стараюсь плюнуть на все, ан воздухом-то дышать каким? Вот и не удается превозмочь себя до конца. А надо бы! Надо бы! Сколько надо рассказать! Сколько осмыслить!

Гнали мы в прошлом году с замечательными колхозными ребятишками на альпийские уральские луга скот. Я написал об этом очерк и попросил «уделить внимание» ребятишкам, которые бескорыстно, в разбитой обуви, худой одежонке, ходят к черту на кулички в дождь и снег, помогая колхозу, а потом все лето работают на полях.

«Взяли»! Журнал «Уральский следопыт» наградил школу грамотой, какими-то значками и пятью путевками на слет юных следопытов. Повезу их (путевки) сам. Завтра и порадую село и ребятишек. Пусть хоть пятеро из них посмотрят кусочек света, поедят, как следует. Ехать далеко на север области, но надо.

Я помню, как валялся на полу столовой одного дома творчества откормленный выродок, пинал в морду маму, плевал на официанток и кричал: «Я — внук Прокофьева!» И не могу с тех пор бывать в этих домах и очень хочу, чтобы кусочек сладкого пирога, хоть маленький, достался тем ребятишкам, которые его заработали, зарабатывают, но в глаза не видят. […]

Александр Макаров. Фото из семейного архива Астафьевых

- 20–23 января 1967 г., Быковка, А.Н. Макарову

[…] Вчера вон радио про Норильск рассказывало. Уж так разливались, так разливались! А о том, что этот город построен на человеческих костях, — ни слова. Такой вот радиоправды и от нас хотят.

А сейчас, когда я ходил по лесу, заснеженному, тихому и чистому, мне захотелось уйти работать егерем или лесником, или черт его знает кем, но чтобы быть в лесу постоянно. Отвыкнуть от города и людей (а я знаю — это возможно, и у меня даже характера на это хватит), но надо и писать бросить, иначе опять, даже и в лесу, будешь мучиться, и потянет к кому-нибудь трепаться и плакаться. «В свое время я имел мужество не писать», — сказал один хитромудрый наш классик, но он был трус и цветистой этой фразой прикрывался. А как бы хорошо было набраться мужества и бросить писать не от трусости, а от полного сознания бесполезности […].

Да-а, а сейчас снова вечер. И снова сине все вокруг, и каждую минуту синь сгущается. И чем синей вокруг, тем тише и сиротливей деревушка — ни звука, ни огонька, и лес вокруг потемнел. В нем бука притаилась, ребятишек пугать будет и домой загонять с улки. А тут и ребятишек не видать. И лошадей не видать. Сине, тихо. Ночь приближается. Снежная, с морозцем. А по белой земле, по мерзлым кустам ползет и ползет желтая наледь. Дна не видать. Воды не слыхать, а ступишь — мокро и провалиться можно по уши. И ночью будет сочиться наледь, никому не нужная, полуживая, всем вредная.

Что-то и в нашей жизни есть вроде нее. Неслышное, ненужное, а затопляет сознание, душу, напластовывается, напластовывается, и вот уже воздуху не станет — задохнешься, как рыба подо льдом.

А не написать ли рассказ под названием «Наледь»?

На охоту с Николаем Яновским. 60-е годы. Фото из семейного архива Астафьевых

Вчера все же поместился за стол. Писал в «Комсомолку» письмо об одном подонке. Есть такой поэт-песенник Гурьян, автор ура-патриотических песен и стишков про красные гвоздики, про мечи и орала, а сам, падла, забросил восьмидесятилетнюю мать. Ему присудили платить десятку, так он и эту десятку норовит зажилить!

Ко мне, как к сердобольному человеку, обратились сходить к этой матери и узнать. Много было в моей жизни тяжелых встреч, но встреча с матерью Гурьяна самая гнетущая, пожалуй. Был у нее еще до Нового года, писать не хотел, но и молчать, успокоиться тоже не могу.

Самое возмутительное тут еще и то, что у нас присосались к патриотизму всякие подонки, но путных людей трудно вынудить писать, чего им не хочется, а подонкам все равно, что писать. И святого для них не существует. Словом, написал. […]

Из переписки Астафьева и Курбатова

- 13 ноября 1974 г., Вологда, В.Я. Курбатову

[…] Война — понятно; победили — ясно; хорошие и плохие люди были — определенно; хороших больше, чем плохих, — неоспоримо; но вот наступила пора, и она не могла не наступить, — как победили? Чего стоила нам эта победа? Что сделала она с людьми? Что, наконец, такое война, да еще современная? И самое главное, что такое хороший и плохой человек? Немец, убивающий русского, — плохой; русский, убивающий немца, — хороший. Это в какой-то момент помогало духовному нашему возвышению, поднимало над смертью и нуждой, но и приучало к упрощенному восприятию действительности, создавало удобную схему, по которой надо и можно любить себя, уважать, хвалить, и отучивало думать настолько, что на схемы и еще на кого-то и чего-то мы начали вообще перекладывать функции думания, и, что самое удручающее, если не ужасное, мы во многом в этом преуспели.

[…] «Хорошие — плохие» люди в военной форме уже свое отжили. Они существуют только благодаря законсервированности и косности человеческой мысли. Прогресс, а он в основном служит так называемым целям обороны, уже пошел в наступление, и когда-то казавшиеся смешными слова о том, что «войны не будет, но будет такая война за мир, что камня на камне не останется», уже не кажутся смешными. Только разум, только пробуждение и возмужание человеческой мысли могут остановить все это. И опять мучение, и опять боль — а у нас-то как? Худо, убого, мордовороты в науке и в литературе, да и во всей культуре были и есть сильнее мыслителей, и их больше. […]

- 22 мая 1983 г., Псков, В.П. Астафьеву

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за книгу Воробьева. У меня и правда ничего его нет, кроме последней вещи в «Нашем современнике». Еще раз перечитал Ваше послесловие и вот все думаю, думаю.

[…] что жилось трудно, так когда же на Руси честному художнику жилось легко? Правда ведь неугодна всякой государственности, всякой! А уж у нас и всегда была в дальнем углу, и хорошо, если еще по ямам не гноили, баланду не заставляли хлебать, не выкидывали из страны, как Солженицына или Войновича (которому, хорошо зная, что его дед — серб и адмирал Российского флота, день за днем намекали, что его место в Израиле, и держали оккупированным в собственной квартире, пока не взяли измором), или Некрасова, без чьей книги «В окопах Сталинграда» могло вообще не быть никакой правды о войне.

Нет у нас в заводе того, чтобы при жизни принести все цветы и доверчивые сердца, — слишком невозвратно искажено лицо народа, повреждены все центры, которыми он мог бы воспринимать истину. Есть, пожалуй, и новая, не знаю уж как определить, национальность, что ли, какую я вижу по своим товарищам-сочинителям. Вечером за чаем он и смел, и умен, и почти брат тебе, так что ты по доверчивости уж и обнять его готов, потому что душа-то просит отзывчивости и чистоты отношений, а утром он же тебе и скажет — вечер это вечер, старик, а теперь давай дело делать, не забывай, из чьей кормушки ешь.

Они почему-то уверены, что и кормит нас всех не дело нашего ума и рук, не народная милостыня своим юродивым, которые поют по перекресткам и предсказывают мор или процветание, а она все — власть предержащая. И уж почти убедили нас в этом.

Я думаю, дело русского художника — достойно загибаться под забором, не надеясь на снисхождение и не коря глухих, потому что слышащий всегда слышит, а глухой сочтет укор, адресованный соседу, и удовлетворенно прошепчет: «Так ему, подлецу, и надо, я всегда говорил, что он не понимает в искусстве».

[…] Мне дорого в вашем послесловии братское призывание живых обняться — бессознательный укор своему брату фронтовику, который ведь где-то ходит еще, не весь ведь полег, а словно с другой войны вернулся, не бывало ли? Своего одноокопника продаст тем, что его правду не принимает, стесняется разделить ее, потому что другой национальности — именно той — странной новообразованной.

Иначе с чего бы это жаркое славословие армии, эта бодрость угроз, это молодечество воспоминаний, это барабанное воспитание детей, на десяти сталинских ударах, это море военных киношек, где вроде и смертей в избытке, но «ура» все равно перевешивает, и у ребят не вырвешь из рук любимую игрушку — пистолет.

Правда, подраться все больше уклоняются, но это уж не от осознания бессмысленности всякой войны, а от негативной реакции на бодрое воспитание — душа ленивеет и мельчает, выветривается и скудеет. Психиатрические клиники переполнены симулянтами, уклоняющимися от службы, и это уже сочтено действительной болезнью (да это и есть болезнь) и за нее дают инвалидность.

Замечательны в Вашем послесловии и заветы мужества для печатающегося человека —

хочешь говорить правду — готовь сухари и укрепляй душу, потому что грядут тяжкие испытания — лаской, голодом, уговором, забвением. Все будет попробовано.

Астафьев и Валентин Курбатов в Овсянке. Фото из семейного архива Астафьевых

- 23 июня 1984 г., Овсянка, В.Я. Курбатову

[…] Все мы не ангелы и все источены, как дерево короедом, нашим грозным и фальшивым временем.

Я пока еще не работаю и, наверное, летом работать не буду. У нас с середины июня наступило погодье и тепло, но все как-то душно, тревожно. Видно, отголоски среднерусских смерчей и нас достают с высей. Особенно какой-то грузный, удушливый и тревожный день был вчера. Видно, Господь напоминает о начале неслыханного еще кровопролития и тайной, в природе сокрытой, духотищей прижимает нас и тревожит сердце, напоминая об этом и упреждая, чтоб 22 июня более не повторялось.

Подействует ли? Сомневаюсь. Уж больно разброд на земле большой и все большую скорость и силу набирающий. А противостоять бедствиям и, может быть, гибели может уже только разумное, крепко за руки взявшееся сообщество людей, а не стадо испуганных баранов и много веков гоняющих их и рвущих стай волков.

- 8 июня 1986 г., Псков, В.П. Астафьеву

[…] Была передача о чернобыльских пожарных, и после того, как их показали в больнице, когда и по глазам видно, как страшно обновлены эти люди необратимостью случившегося, вышел пошляк Ошанин и засандалил кудрявую балладу на полчаса о доблестных ребятах. Страшно было за слово наше, вытерпевшее это, стыдно состоять в Союзе, где такие молодцы стригут купоны на чужом горе. Что мы за народ, что с нами со всеми сделалось? Что так перекосило и кидает с боку на бок?

Впервые, пожалуй, как-то особенно проявилось, как далеки сочинители от русского своего народа, именно по чернобыльской реакции; в особенности скверны оказались журналисты.

- 6 марта 1995 г., Красноярск, В.Я. Курбатову

[…] А в остальном жизнь, как и везде — смутно, неуютно, грядет вспышка фашизма, который тлел в загнете русской печи, и мы его, всякий в меру своих сил, сохраняли, а когда и раздували, то шаля и заигрывая с так называемыми родными подельниками, то молча и равнодушно глазели на него, а кто и грелся от угольков-то.

Наверное, все-таки мы сами виноваты во всех наших бедах и злоключениях, нам и гореть в фашистском кострище, если все же не опомнимся и не начнем с ним не то чтобы бороться (где уж нам уж), а хотя бы противостоять соблазну пополнять его озверевающие стаи.

[…] Умер еще один мой родственник, муж сестры Кати, мужик под два метра роста, сознательную свою жизнь проработавший в доке грузчиком и сгнивший от небрежно сделанной операции грыжи. Отравились зельем и повымерли мужики вокруг моей избы в Овсянке, в том числе и румяный, косолапый и здоровенный мужик Миша Еремеев, одни Семка и Витька Юшковы живут, бьют — один бабу свою, другой — старуху мать, их и отрава уже не берет, а Семку и тюрьма уже не страшит, та же битая и резаная им не раз баба и выкупает его из тюрьмы. […]

- Из книги Курбатова «Дневник», изданной в 2019-м, — один эпизод: «28 июля 1992 года. Черная пыль на дороге. В.П. (Астафьев):

— А на Украине в 44-м вот так колонна пойдет — солнца не видать, лица черные, губы коркой обметывает, гимнастерка колом, как хромовая, жара, хруст на зубах, жажда. Только молодые это могут выдержать. Вообще, войны затевают старики, а убивают и мучают молодых».

Времена слома

- 1985 г., Г.Ф. Шаповалову

Дорогой Жора! Вроде весна наступает и у нас, правда, не очень торопится, ночами холодно, однако длинная и холодная зима, кажется, позади. Я, правда, маленько ее, зиму, сократил — ездил в декабре в Японию, там было плюс 5–15. Для меня это в самый раз, а япошки говорят: «Холодно».

Поездка была интересная, хотя и пришлось мне много поработать: выступал, встречался с писателями и студентами, побывал во многих городах, в Хиросиме — тоже.

Вблизи увидел последствия атомной бомбардировки и ясно представил себе, что ждет людей, если случится ядерная война. Лучше до этого и не доживать: война, на которой мы с тобой были, — игрушка по сравнению с ужасами войны будущей.

После поездки сидел дома, много работал. Не знаю только зачем. Просят, умоляют написать о войне, напишешь — не проходит в печать: всем нужна война красивая и героическая, а та, на которой мы были, с грязью, вшами, подлецами-комиссарами вроде начальника политотдела нашей дивизии, — такая война никому не нужна, а врать о войне я не могу, ибо чем больше врешь о войне прошлой, тем ближе становится война будущая.

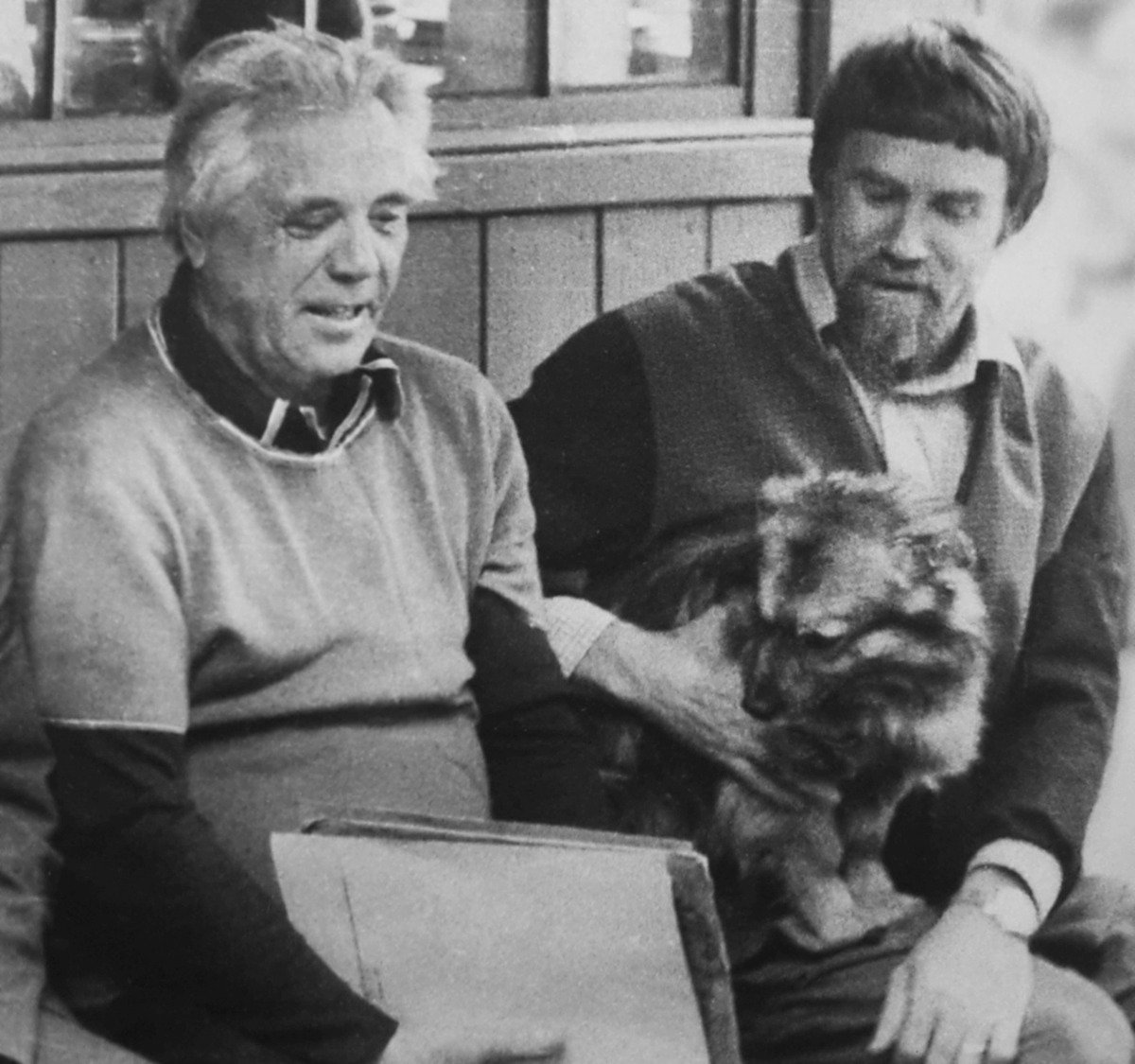

Журналист и издатель Геннадий Сапронов, Лев Дуров и Виктор Астафьев. Красноярск, Академгородок. 1986 год. Фото из семейного архива Астафьевых

- 10 апреля 1987 г., Красноярск, М. и Ю. Сбитневым

[…] Семнадцатого октября хватанул мою бабу инфаркт. Большой. Трудно она выплывала наверх. А тут нас подкопали кругом, телефон обрезали, шофер мой ко времени разобрал машину, ездил я на советском транспорте, нервничал, мерз. Однажды голова закружилась, херакнулся среди города, пробую встать, шапку схватить, а внутри вроде как все гайки с резьбы сошли, и не верится, а встать не могу. Шли молодые парень с девкой, гармонично развитые люди в дубленках и в золоте, так захохотали — такой я неуклюжий и жалкий валяюсь. Они ведь и не знают, что я на фронте из-под пули в ямку или в воронку мог унырнуть. Что, говорю, хохочете? За клоуна приняли? Не Никулин я! Тут подскочил ко мне бритвами резанный, конвоирами битый парняга-мужичок, приподнял, шапку на меня задом наперед напялил и с известным тебе хорошо жаргонным превосходством зашипел: «С-сэки! Я деда поднял? Поднял! Вы, с-сэки, упадете, вас поднимать некому будет». Умен, собака, практическим, выстраданным умом умен этот мой вечный «герой», то полпайки отдаст кровной, то прирежет невзначай. […]

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Виктор Петрович и Мария Семеновна. Фото из семейного архива Астафьевых

- Май 1992 г., Красноярск, семье И.Н. Гергеля

Дорогой Ваня! Дорогая Тоня!

Жизнь идет. Зимой работал, болел, заседал, болел, работал. Делал книгу о запасном полку военных времен и рассказы о варварских тоцких лагерях, а они почти везде были такими. Что мы пережили! Как терпели? Зачем терпели? Почему мы все эти издевательства и унижения терпели? Ни один народ не терпел бы, не вытерпел этой погубительной власти, а мы все еще живы, дышим, хоть и хрипло уже, предсмертно.

Всего в романе должно быть три книги. Хватит ли моих земных сроков, моего сердца? Не знаю. Работа невероятная, все вновь нужно пережить, а ведь не мальчишка, старик уже, много перевидел, передумал, перечувствовал. Ну, даст Бог. Не знаю, как ты, Ваня, а я из этой действительности, из этих крикливых и кичливых банд, называемых партиями, все более тянусь к Богу. У него хоть тихо, благостно, никто никого не душит и не уничтожает ради передовых идей, как это делали и делают коммунисты, ничему более не наученные. Хвалю себя за то, что не вступил в эту лживую и кровавую партию. Впрочем, если б по дури и вступил на фронте, то давно бы вышел. Хоть этот грех меня минул. Хватит и других. Зла много. И породили его коммунисты — отродье человеческое. Конец ему, слава богу, приходит. Во всем мире, как к прокаженным отношение, как к проклятью какому-то, презрение, ненависть, проклятьем этим и должно было кончиться самое страшное зло двадцатого века — фашизм и коммунизм.

(Окончание письма утрачено)

- 1992 г., адресат не установлен

Дорогая Татьяна Васильевна!

Поклон Вам из далекой Сибири и благодарение за письмо, за книгу, за работы ребят, довольно умные и порой писанные совершенно зрелым, устоявшимся почерком и содержащие свои ребячьи мысли и суждения. Если за учеников переписывали папы или мамы, то это совершенно напрасно — нынешние дети, чаше всего единственные в семье, и без того лишены самостоятельности мысли и действий, забалованные, ленью и инертностью пораженные. Я со страхом думаю, что с ними будет, если грянет беда: голод, война, свалка, от чего мы совершенно не застрахованы.

Мы оставляем детям землю больную, изношенную, химией угнетенную, небо дырявое и грязное, реки покореженные — только в Сибири 19 мощных гидростанций. Моря опустошенные и загрязненные.

Если дети нашего поколения из леса не вылазили и знали, какой корень или цветок съедобны, то нынешние детки и в лесу-то не бывают, ничего «про природу» не знают. Бог — опять же Бог! — уже начал спасать людей, возвращая их к земле через дачные участки, где дети видят, что калачи растут не на березах и картошка — не на соснах. Хотя и здесь детки при попустительстве бездельничают, где родители не приучают их трудиться на земле, в больших семьях дети по своей воле трудятся и дома, и на земле.

И когда придет пора окончательного возвращения горожан в деревню, а это произойдет непременно и скоро, иначе гибель всем, — снова начнется освоение целины, запущенных пашен, снова начнет воскресать деревня. Вот тогда наиболее подготовленные к труду и приближенные к земле и природе люди и будут по праву царствовать на земле и из последних уж сил спасая смертельно больную Россию. И тогда интеллектуалы и интеллектуалки пойдут снова в села — менять на картошку и хлеб свои драгоценности, тряпки, свои знания, свой ум употреблять будут во спасение и процветание земли, не на покорение, то есть на погибель, как это делали наши два-четыре поколения.

Такое развитие человека, когда жители вашего городка летают уж до Луны и живут на небе, а в деревнях землю копают лопатами: когда одни страны обладают оружием, от которого нет зашиты, а где-то у озера Чад люди — тоже люди! — в набедренных повязках ведут первобытный образ жизни и («тайные» сношения с цивилизацией) обменивают рыбешку и овощи на железки и стекляшки.

Такая разножопица (извините за деревенский лексикон) ни к чему хорошему привести не может, и если мы не одумаемся, не остановимся в полете, в беге, на танках, не уверуем в Божьи помыслы, то очень и очень скоро достигнем края пропасти.

Вместе с Вашим пакетом пришел конверт с сочинениями ребят на ту же, что и у Вас, тему: небо и земля. Звездного городка жители, конечно же, более развиты, чем в кубанской станице, откуда пришел конверт, но и в том, и в Вашем конверте все то же удивление поведением Васютки в лесу, и как много они «почерпнули полезного из рассказа» [речь о рассказе «Васюткино озеро». — Сост.]. Но почему из рассказа? Почему не из леса, не у природы учатся дети? Давно пора в школах вводить уроки природоведения, надо проводить эти уроки в поле, в лесу, в огороде, заставлять их копать, сеять, садить (да хотя бы цветы), очищать водоемы, лечить леса. Отчего же нас, деревенских детей, в тридцатых годах учили этому, лесом врачевали, а ныне городские дети узнают природу разве что по телевизору?

Астафьев в Туруханске. 1971 год. Фото из семейного архива Астафьевых

Литература — вещь хорошая, молитва — тоже, но они всегда были и будут после хлеба насущного. Когда-то в одной комсомольской газете шел спор, кто ценнее в жизни — хлебороб или интеллектуал. Наши дети, да и взрослые, как всегда, демагогично, многословно вели вялый спор, но английский писатель, не владеющий приемами нашего привычного блудословия, оборвал этот пустозвонный спор одной фразой: «Жрать захотите, и сразу ваш спор прекратится». Я, испытавший голод 33-го года и много раз познавший, что такое он, голод, знаю, что «этот царь беспощаден». Не нужно закормленных пряниками детей закармливать еще и словесной мякиной.

Вчера у меня был целый класс ребят из города Бирюсинска Иркутской области, и, ведя их по берегу Енисея, я показал на противоположный берег, где раскапывают в пещере стоянку первобытного человека наши археологи, и сказал, что в пещере найдены приметы и «вещественные доказательства» людоедства. Один малый сразу врубил: «Завалил жену и сожрал!» — и все засмеялись, учительница, конечно же, возмутилась, а малый из 5-го класса и такой уж «остромыслящий»! Вот, чтобы муж жену не жрал иль жена его, — надо бы нам приостановиться, одуматься, попробовать для начала сдержать себя в смысле потребления и истребления всего сущего вокруг, а потом уж за лечение себя и природы приниматься, иначе на этих умненьких ребятах все и завершится.

Посмотрел я Вашу книжку, Татьяна Васильевна, еще один вздох и стон деревни, на стихотворении «Деревня Рогово» — прослезился. Стихи Вы пишете основательные, незаемные, и «бабье» в них свое, только жаль, что все это пишется уже «во след» многих книг прозы и поэзии, отпевшей и оплакавшей нашу несчастную русскую деревню, с потерей которой потерял себя и наш народ. Богом он задуман народом мирным, земным, и если авантюристы всех мастей, преобразователи и проходимцы красной масти сбили его с пути, ввергли в войны, перевороты и кровопролития, то они в конце концов и будут народом и Богом наказаны, и погибнут прежде самого народа, потому как прокляты Господом от рождения. А народа нашего останется еще достаточно, ибо он велик, увы, велик чаще только по числу, и сколько его останется, что там впереди будет — масса или народ — судить не берусь,

ибо и сейчас уже вижу вокруг не народ, не нацию, а население, среди которого не вдруг и распознаешь признаки нации, когда-то самой трудовой, самой выносливой, от прошлого, кажется, только терпение и осталось — признаки русичей.

За почерк меня простите — я с войны вижу лишь одним глазом, за мысли невеселые. Писать ребятам я не буду — недосуг. Перескажите это письмо своими словами, а письма ребят отдам в нашу замечательную сельскую библиотеку, где есть мой архив.

Низко кланяюсь, Виктор Петрович

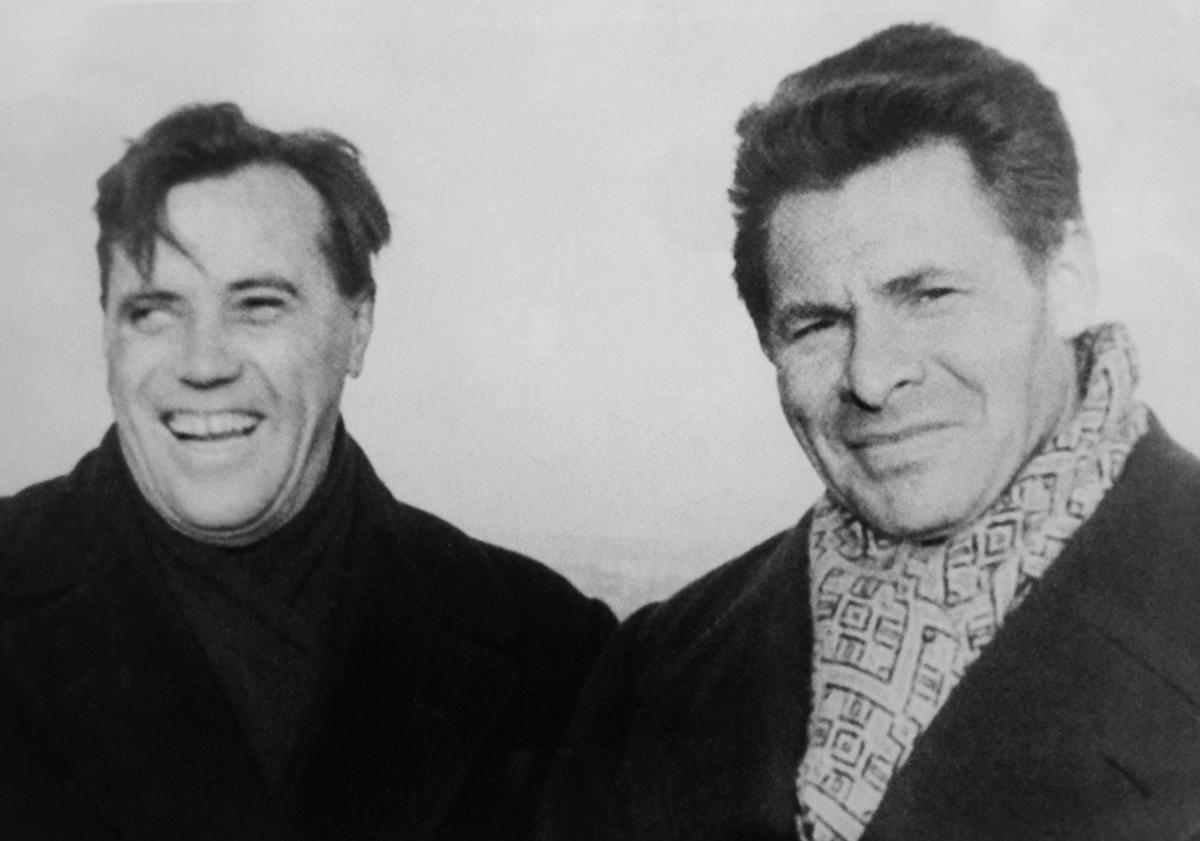

Друзья-писатели Виктор Астафьев и Евгений Носов. Курск. 1964 год. Фото из семейного архива Астафьевых

- 31 октября 1993 г., Красноярск, Е.И. Носову

[…] Взялись, Женя, и за меня товарищи коммунисты, руками крысиного зверолова Буйлова по наущению и под руководством писательского начальства и других защитников русского народа пишут всякую слякоть, но я не читаю, разумеется, ихних изданий и никогда не отвечаю, так домой звонят. И каков же уровень защитников чистоты морали и высот патриотизма! Поля — внучка — взяла трубку, и давай ей что-то про деда лепить, а она, бедная, лепечет, мол, я все равно деда уважаю и буду уважать. Потом взяла куклу, причесывает ее и ворчит: «Какая некультурная женщина, а еще читательшей себя называет…»

Я, конечно, помню, как в Блуднове взашей гнали из избы Яшина тех, кто его травил, и запретили им являться к могиле покойного поэта. Помню и Федора Абрамова, как он тряс своим чубом, увидев подпись родного дяди под письмом в «Правду», как он ему говорил: «Ты че, дурак, хоть понимаешь, чего подписал?» — «Дак я пьяной был, говорят, мол, тут про Федора, надо подписать. Откуль же я знал, че там писано?»

А как Василия Макарыча на родине честили, а теперь заливаются, слюнями брызгая: «Наш великий земляк! Наш знаменитый земляк!..» А Василя Быкова как брали в оборот? В стогу сена за городом ночевал мужик. Дома сделалось жить невозможно. Мальчишка-школьник, плача, спрашивал: «Почему тебя, папа, все называют врагом народа?» Один Володя Карпов стоял грудью против всех, его так устряпали, что в последний раз я его едва узнал. Сейчас там какой-то сраный генерал организовал облаву на Светлану Алексиевич, да времена не те и, главное, нет направителей ЦК, обкомов и горкомов, партийных активистов из писательской среды, но сволочей у нас было всегда полно. Этого Буйлова, защитника русского народа, по национальности мордвина, за сволочизм по существу выгнали из Хабаровска, а мы пригрели, и я прежде всех…

Ну что ж, «хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца…» Вон когда сказано-то! И кем!

Виктор Астафьев. Фото из семейного архива Астафьевых

- 5 апреля 1995 г., Красноярск, М.С. Литвякову

[…] Заедает текучка, в связи с приближением Дня Победы — просто отрывают рукава и не смолкает телефон. Всем нужен патриотический треп о войне — отбиваюсь как могу. Боже, какая же все-таки мы нация, готовая утопить все самое святое в безудержной болтовне и безответственной говорильне. Ни ума, ни совести, даже не понимают кощунства, лишь бы покрасоваться, грудь героически выпятить, медалями побренчать.

Никому и в голову не приходит молиться, совсем свихнуты башки у народа, покалечено сознание коммунистической моралью и брехней. Сметет, сметет Господь этот мусор с земли, да уже, можно сказать, и подметает, но пьянь и ворье не замечают этого, сами к гибели стремятся.

- 20 апреля 1995 г., Красноярск, Е.И. Носову

Дорогой мой Женя!

Как ты там, на самой на границе с сопредельным государством живешь? Чего жуешь? Бульвоном небось питаешься? Брюхо болит? Пьешь только чай и узвар, как его называют донцы-молодцы?

Я, в детстве не видевший в глаза ни яблок, ни груш, ни прочего фрукта, думал, что это что-то подобное кулаге, которая из калины напаривается. Она, эта кулага, была тем знаменита, что, растворившись дотла в какую-то сладчайшую жижицу, в загнетке русской печи обратившись, шла насквозь до самых до штанов, потому как трусов-то не было, а штаны стирали от бани до бани, то и ходишь нараскоряку от засохшей в штанах кулаги, и чирку бедную всю изотрет до костей, и оттого она, испуганная, и оставалась в детском возрасте на всю жизнь. А коль я пишу для того, чтоб поздравить тебя с нашим горьким днем, то никакой политики и философии касаться не буду, а стану тебе рассказывать только славные боевые эпизоды из жизни своей и окружающей меня самой героической армии.

Значит, впервые я попал на фронт в Тульскую область, на границе с Орловской. Наступление наше началось почти серединой лета, во фланг Курско-Белгородского выступа. Гениальный тут замысел был: отсечь, окружить сосредоточенные на дуге силы противника и «на плечах его» — как говорил Василий Иванович Чапаев — закончить войну еще в 1943 году. Ни хера из этой затеи не получилось, как из многих затей наших мудрейших полководцев — умылись кровью и те, и другие. Немец отвел оставшиеся силы, оставив и Курск, и Белгород, да и заманил в харьковскую ловушку шесть наших армий — округлил, паразит, шестерку за шестую армию Паулюса…

Но речь не об этом. Туго, медленно продвигаемся вперед, часть наша, почти сплошь сибирская, на Дальнем Востоке, в какой-то бухте спасалась и вышла оттудова вся в чирьях. Вот в одной орловской деревушке увидели мы черешню. Спелая, алая, и кто-то из чалдонов громко удивляется: «Гляди-ко, ягода кака хрушка, а растет на дереве, как наша черемуха». Тут же какой-то неустрашимый сибиряк влез на дерево — попробовать. «Ну, кака ягода? На скус-то?» — «А навроде нашей костяницы и кислицы совместно» (кислицей у нас красную смородину зовут). — «Ты, еппой мать, пьяной, че ли? Как ето может быть, чтоб и костяница, и кислица?!» — «Нате, сами пробовайте!» — кричит с дерева чалдон, и поскольку вырос он в диком лесу, привык все ломать, рубить и жечь, то наклоняет вершину черешни, а черешня, да еще старая, — дерево ломкое, как тебе, великому натуралисту, известно. Словом, сломилась вершина-то, и промысловик вместе с нею вниз сверзился, ничего вроде не переломал на себе, но ахает, хромает, а ребята черешню едят и соглашаются, что и на костяницу, и на кислицу, и еще на что-то ягода похожа скусом, головой качают: «Н-ну, *** (ругательство), и земля-а-а! Ну все на ней непонятное! И как тут люди живут?» А из людей баба явилась и говорит: «Вы зачем, дураки, дерево спортили? Зачем вершину сломили?» —

«А как же иначе-то? Мы завсегда — хоть черемуху, хоть рябину — если не нагибается, ломам или пилим, не рубим, а спиливам, чтоб ягоды не осыпались, и так берем». — «Дикий вы народ!» — покачала головой баба и, махнув рукой, ушла прочь.

А в Сумской области первый раз, попав в сады уже в августе иль в сентябре, наелись мы слив до отвала, и тоже, как от кулаги, обдристались все, и врага били беспощадно, и гнали прочь — в засохших галифе, и снова бедную чирку, свету не видавшую, еще и бабу не нюхавшую, терзало, будто наждаком обстругивало, аж отруби из штанов сыпались.

Хотел еще тебе описать, как под городом Львовом я обосрался, и здорово обосрался, килограмма на два с половиною опростался (сейчас вон полено осиновое в зубы беру, чтоб крику не слышно было по городу и за два дня едва закорючку выдавлю, бледную-бледную, на червяка похожую), а тогда в духе еще в сильном был: раз — и готово, полные штаны — враг на два километра отходит, не выдержав моей вони! А ежели полк, дивизия, армия опростается? Так вот, этой страшной вонью мы и допятили культурного врага до границы, а потом все его логово обосрали. Но я там уж не участвовал. Жаль! Война бы на неделю раньше закончилась, ежели б там я был и по утрам опрастывался…

В «Знамени» № 4 вышла моя повесть о судьбе инвалида войны, и там ты, ежели посмотришь, многие занятные эпизоды этакого рода узришь. А пока я тебя обнимаю, целую и поздравляю, что дожили мы до этой даты, но хорошо это или плохо, с уверенностью сказать не могу. Порой бывает так уж противно жить, что хочется покою. Но вот наступила весна, я засобирался на ток глухариный, в тайгу — и сердце встрепенулось. Весь праздник, и день рождения свой, и этот горький День Победы постараюсь пробыть в тайге. Там я себя равноправным существом чувствую, а здесь, как деревянная куколка на нитке: и дергают, и дергают со всех сторон, и то ты кверху жопой, то вниз головой. Фашисты наши во главе с недоноском нашим — Пащенко — за меня взялись, но я отбиваюсь, работаю, иначе… даже на юмор еще гожусь. Скоро в деревню, огород садить, то-то отдохну.

Будь здоров, старичонка! Вечно твой Виктор.

Виктор Астафьев. 1999 год. Фото: Анатолий Белоногов

- 1995 год, адресат не установлен

[…] Вот предвыборная вакханалия началась, и опять, в который уж раз, обнажилась убогая наша мысль и неловкая, топорная хитрость. Снова какие-то добры молодцы клянут демократию, сулят спасение и блага, а народ, у которого «отняли копеечку» не только из сбережений, а уже и заработанное не платят, обескураженный и потерянный, толпится возле каких-то контор и зданий, куда-то снесли деньжонки или где заработали на кусок хлеба, и нисколько наши провинциалы не отличаются от столичных горюнов, ни одеждой, ни мольбой. Все дружно ругают президента (разрешено же!), а виноват-то он лишь в том, что впрягся в эту громыхающую телегу, не сознавая, видимо, что гора высока и колдобины на российском пути глубокие, что никуда, ничего и никого не вывезти. Уже в 90-м году было ясно, что народ наш не готов к крупным переменам, к решению колоссальных задач, к крутым, грандиозным переменам. Давно он сломан, раздроблен, не обладает тем сильным характером, который ему приписали. «Что такое перестройка? — задавал себе и нам вопрос добра нам желавший главный зачинатель перестройки, и сам себе и нам ответил: — Чтобы каждый человек на своем месте добросовестно исполнял свое дело».

Так просто! Но для исполнения своего дела добросовестно требуется квалификация, устремление к совершенствованию своего труда и непременно самостоятельность и дело стоящее, нужное самому трудящемуся и его детям. Но если он десятки лет гнал свою продукцию, часто не зная ни ее назначения, ни даже названия конечного продукта? Гнал химию, уран, заразу бактериологическую, ракеты устарелого образца, самолеты времен прошлой войны, расходуя при этом 40 килограмм сырья на килограмм продукции, тогда как буржуи на ту же продукцию расходуют 4 килограмма. Лес рубит — больше половины в отходы, скопали рудные горы, которых должно было хватить на 200–300 лет (Магнит-гора, к примеру), сожгли и разбазарили уголь, разлили, сожгли, пропили моря нефти.

И никто ни за что не отвечал, никто ни о чем не думал, но все были устремлены в «светлое будущее». Работали плохо, получали мало, жили одним днем, о «светлом будущем» анекдоты травили и над вождями и их бреднями смеялись втихаря, при всеобщем образовании, в том числе и высшем, остались полуграмотной страной.

Зато много спали, пили беспробудно, воровали безоглядно. И этому, в полусне пребывающему, ко всему, кроме выпивки, безразличному народу предложили строить демократическое государство, думать и жить самостоятельно. А зачем это ему, нужно ли — опять позабыли спросить!

Вот в девяностом или во время путча 91-го года и надо было давать отбой — не можем! Не созрели. Подождем еще! Потерпим! — сказать и без ора, без боя, без шумных арестов, без стрельбы друг в дружку (ни один депутат, ни один маломальский начальник в Белом доме и около него не погиб), без злобы, но пусть и в раздражении, поворачивать назад — ни к чему попу гармонь, была бы балалайка — и все бы шло-ехало помаленьку, дымили бы военные гиганты, шарились бы по чужим морям атомные подлодки, работала бы безотказно лагерная, так крепко отстроенная система, кривлялись бы на мавзолее старые, седовласые и лысые вожди, и пьяный народ, идя под знаменами, орал им «Ура!», и развалясь на скамейке, хвастался свободный работяга: «Ни хера не делаю, сто двадцать рэ получаю!»

«К чему стадам дары природы, их только резать или стричь». А. Пушкин. Сто с лишним лет назад писано, а как сегодня. И мне вот не пишется, не работается, а пенсия идет, и гонораришко какой-никакой тоже на хлеб, да еще и с маслом — и ладно. Может, больница, может, лекарства сказываются, но скорее всего, мысли о бесполезности своего дела, вопрос, задаваемый не только мной самому себе: «Книжек-то вон сколько, а сделали они людей лучше?»

Надежда только на Бога и на время, они помощники, избавители и лекари вечные.

- 1 декабря 1995 г., Е.И. Носову

[…] В деревне все старшие родичи повымирали, младшие состарились и вообще деревня моя стремительно меняет лик свой: место красивое, от города недалеко, на берегу реки. И сносят деревенские гнилушки, и воздвигают на их месте особняки, виллы, дворцы. С Енисея, глядя на них, все угадывают, который же из них дворец мой, ибо и в мыслях не допускают, что писатель может и должен жить в деревенской избе, которую я, кстати, все больше и больше люблю и зимою страшно по ней тоскую.

По огороду у меня вырос лес, есть ели и лиственницы уже выше избы, кедр пышный, на пол-огорода растут рябина, калина, береза, даже пихта есть. Середина лета нынче была жаркая, картошшонка у всех наросла неважная, а у меня-то, под кустами и деревьями: с двух ведер пять кулей накопали! Все вокруг охают и ахают, а я, как покойной тетке говорил, так и всем гробовозам толкую. «Колдунья» тетка Апроня, считавшая меня по прадеду колдуном, возмущалась: «Родной своей тетке слово не говорит! Знат и не говорит! Вот, *** (ругательство), какой человек!» Как же всех их сейчас не хватает! Бывало, и досадовал, и ругался, Апроне, жившей напротив, говорил не раз: «Ты ко мне в первой половине дня не приходи». — «А пошто?» — «А по то, что в первой половине дня я работаю». — «Че работаш-то? Это ручкой-то по бумаге водишь? Пузу на стол навесит, бздит в штаны — и это работа? Я вон картошшонки счас окучивала — вот работа! А тебе небось за это ишшо и деньги платят?» — «Да побольше, чем тебе» (пенсия у нее была 17 рублев). — «А у нас вечно так: кто пластатца — тому фигу, а кто дурака валят — тому все!» Потом, когда ей пенсию увеличили, она с чекушкой ко мне прибежала: «Давай оммывать!» Ну оммыли, и я спрашиваю: «Сколько прибавили-то?» — «А семисят пять копеек». Это генералу, у которого пенсия 500 рублей, согласно проценту вышло прибавки на 50 рублей, а тетке, надсадившейся на земле, вышло 75 копеек! […]

- 19 апреля 2001 г., Красноярск, С.Н. Асламовой

[…] Во, блин, боролись за свободу, получили ее сверху, а она не наша, не нами добытая и оскалилась, аки вольный голодный зверь. Ну никто как Бог, может он нам выдал последнее испытание на живучесть и право именоваться человеком.

Кланяюсь, целую. Виктор Петрович.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68