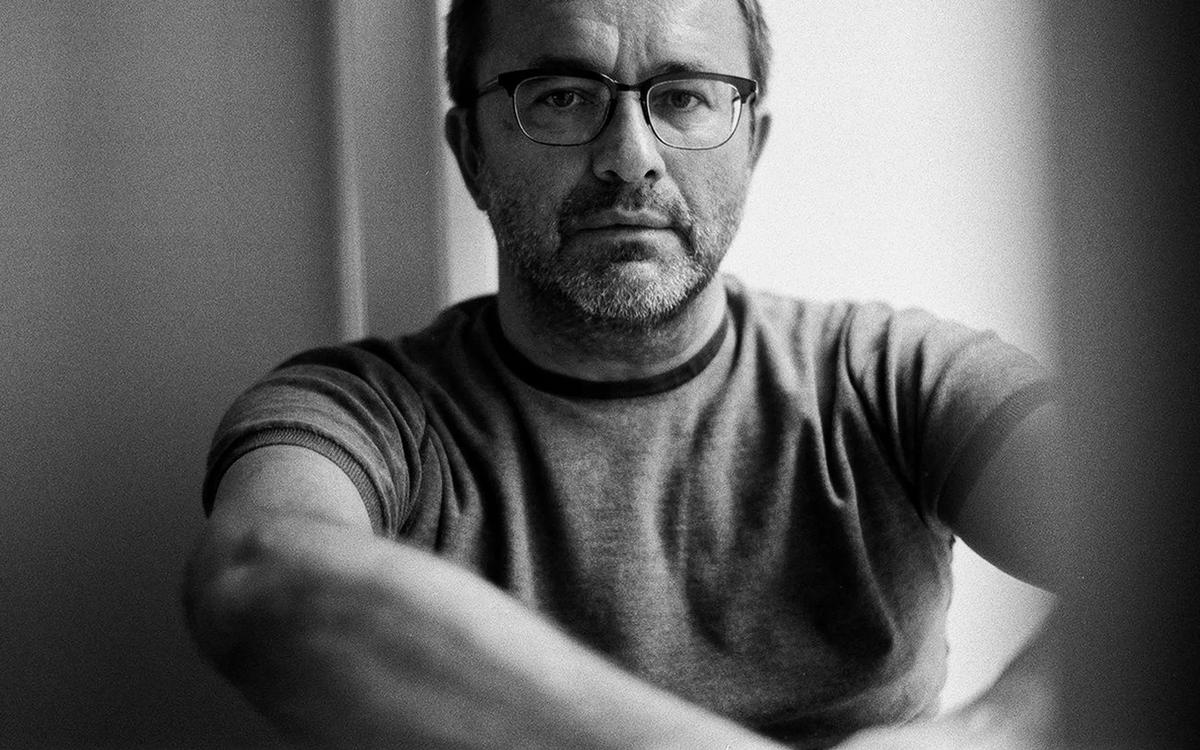

Андрей Звягинцев,

кинорежиссер, сценарист

Родился в 1964 году в Новосибирске. Окончил театральное училище в Новосибирске и ГИТИС.

Лауреат Каннского и Венецианского фестивалей. Дважды номинирован на премию «Оскар», дважды — на премию Британской киноакадемии BAFTA. Обладатель премии «Золотой глобус» за фильм «Левиафан» в 2015 году. В 2018-м его картина «Нелюбовь» награждена премией Французской киноакадемии «Сезар» за лучший иностранный фильм. Лауреат главных российских премий в области киноискусства «Золотой орел» и «Ника». Член Американской и Европейской киноакадемий.

О его фильмах вышло немало книг на разных языках, в том числе сборник «Нового литературного обозрения» «Дыхание камня», в этом году «Альпина нон-фикшн» опубликовала сценарии к его лентам «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь».

Сейчас работает над новым фильмом, подробности не разглашаются.— Поводом для встречи стала ваша книга…

— Мы только над ней работаем!

— Простите, сценарии уже вышли в «Альпине нон-фикшн». Вы еще одну книгу выпускаете?

— Да. Мы с кинокритиком Максимом Марковым завершаем работу над подробным комментарием к «Левиафану». Книга в 600 полос — результат шестидневных бесед в мае 2015-го — называться будет «Левиафан. Разбор по косточкам». Максим задавал вопросы буквально по каждому кадру, интересуясь техническими решениями, но в итоге мы говорили обо всем, что является тканью фильма и даже шире — духом времени, создавшего эту ткань. На днях увидим окончательную верстку.

— Легко решились на публикацию сценариев?

— Я против того, чтобы публиковать нереализованные сценарии. А те, что зритель уже увидел на экране, почему нет? Мы обсудили идею с моим постоянным соавтором, Олегом Негиным, и решили напечатать. Олег взыскателен, ему непросто найти союзников в творчестве, работать на заказ он не умеет, для него важно только то, к чему лежит душа. Для нашего времени — редкая стойкость! Раздумывали, надо ли перелицовывать сценарии. Мы всегда рассматривали их как рабочую запись. Сделать их комфортными для чтения, превратить в литературу? Решили публиковать в том виде, в каком они были на руках у съемочной группы.

— Вы учились писать сценарии или остались самоучкой?

— Никогда не читал сценарии, чтобы научиться их писать. И не читал ни одного учебника по сценарному искусству.

— Достаточно сценариев Шпаликова, чтобы понять разницу между ними и прозой.

— Шпаликов — невероятно одаренный человек. К сожалению, нереализованный в полной мере, рано ушедший. Его единственная режиссерская работа — среди моих любимых — замечательная, проницательная, из плоти и крови советской оттепели «Долгая счастливая жизнь». Там очевидно влияние не только Жана Виго, на которого Шпаликов сам ссылался, но и ритмов Антониони, они там словно излучение волн атомного реактора, как и в «Андрее Рублеве» Тарковского.

Где мне было учиться сценарному искусству? У меня актерское образование. В 15 лет я решил, что надо бежать из школы, и после девятого класса поступил в театральное училище. Четыре года мы изучали драматургию от Фонвизина до Гельмана, от Софокла до Теннеси Уильямса. В пьесе главное — диалог с ничтожным количеством ремарок, он приучает к письму, где опора только на собственную фантазию. Вот и вся моя школа. Теперь

перед пробами я часто прошу ассистента удалить все ремарки — «скептически ухмыльнулся», «после паузы» или «нахмурив брови»,

— чтобы актер сам был включен, сам искал выражение.

У меня не столь значимая роль в создании текстов, эта задача Олега Негина; мы с ним понимаем, что достаточно фиксации глагольных форм и диалога. Все остальное — идеи, атмосферу, смыслы и их напряжение — мы уже обсудили за столом; огранка или возгонка литературной формы мне не нужна, я и так знаю, как будет выглядеть сцена.

— В ваших интервью чувствуется некоторый пафос.

— Возможно. Но разве я должен с этим в себе бороться?

— А хотите?

— А надо? Хотел бы полегче ко многому относиться; в конце концов, кто ты, чтобы бунтовать против несовершенства человека? Но как научиться этому?.. Вчера посмотрел на Netflix документальный фильм The Social Dilemma, замечательное и страшноватое кино про соцсети. В самом начале — цитата из Софокла: «В мир человека вместе с великим всегда приходит проклятие». Возможность соединиться одним кликом со всем миром — и чудо, и яд проклятия одновременно. Фильм без пафоса говорит о трагических последствиях развития корпораций, превративших нас в товар, манипулирующих нашими желаниями. Как научиться так иронично говорить о трагических вещах? Не знаю. Подумаю над этим.

— В ваших фильмах подобная опасность исходит от телевизора и смартфона, герои приклеены к экранам, те — символ оглупления, отчуждения и отграничения. У вас фобия на современные средства коммуникации?

— Не исключено. Но посмотрите фильм! Там спикеры — не любители теорий заговора, там СЕО от фейсбука, инстаграма и других продуктов этой индустрии; нет только Цукерберга и тех, кто превратил мечту новой эры в чистую наживу. Кроме замечательных идей, там тревожная статистика: рост за последнее десятилетие депрессий у детей, юношеские самоубийства, заниженная самооценка…

— У вас есть аккаунты в соцсетях?

— Нет и не было. У жены есть, у сына — нет. Ему рано ими обзаводиться, парню 11 лет. Но когда создатели всех этих чудо-изобретений говорят, что запрещают своим детям иметь соцсети минимум до 16 лет, невольно приходит решимость быть твердым.

— Вам хватает иронии в ваших фильмах?

— Судить другим.

Мне кажется, если струну драмы ослабить, задребезжит. Если берешься за драму — струну нужно держать в тонусе.

Не перетянуть, чтобы она не лопнула как чеховская струна, но и не отпустить, чтобы не превратила драму в мещанское бытописание с шуточками на каждой второй странице. В драме нужно держать высокий тон, а не прикрываться фиговым листком типа «это всего лишь кино», «не переживайте, это клюквенный сок, а не кровь», «подумаешь, вся жизнь — театр»: такой иронический прищур автора сразу снимает сердцебиение у зрителя. Но в «Левиафане» или в «Елене» есть же какие-то смешные моменты. Разве нет?

— В предисловии к сборнику рассказано, как отсняли 750 страниц вашего личного архива — записи «на салфетках, записки, скетчи, снимки, обрывки бумаги», из них составили заметки на полях сценариев. Это редкий случай в эпоху цифровизации, когда неясно, что в принципе сдавать в архив и в Госфильмофонд?

— Прежде собиранием исходных материалов, их инвентаризацией занимались ассистенты, какие-то специальные люди, работники архивов, а теперь кому? Я складываю в коробки все, что связано с работой над фильмами, — бессистемно, времени этим заниматься нет. И только в паузах, когда нет возможности работать над новым фильмом, рождаются такие книги, как «Сценарии».

Сейчас появился проект новой книги — о короткометражке «Апокриф» из альманаха «Нью-Йорк, я тебя люблю». Семен Ляшенко задумал снять сюжет о том, как фильм создавался. Он разыскал причастных к его созданию: фотографа на площадке, монтажера, продюсеров, моего ассистента и переводчика Инну Брауде, собрал все материалы, какие нашел, даже три дополнительных сценария — не варианты, а разные сценарные идеи для короткометражки, я был уверен в их утрате. Получился объемный рассказ с сюжетом о битве за 40 секунд изображения. Для меня это было сюрпризом, я обрадовался, вспомнив о коробках, где лежит еще и скетчбук с раскадровками. Так родилась книга, Семен назвал ее «Черный ящик». Это тоже своего рода работа с архивом.

— Живопись играет важную роль в ваших сценариях и фильмах — Хоппер упомянут в комментариях (он и в кадре очевиден), а пучок волос у Веры в «Изгнании» цитирует «Мир Кристины» Эндрю Уайета. В Новосибирске хороший музей; вы там полюбили искусство?

— В училище раз в неделю была у нас такая дисциплина — изо: от скульптуры до живописи, от Египта до эпохи Возрождения и далее. В 16 лет такая инъекция полезна будь здоров. Даже сейчас, спустя 40 лет, помню имя педагога — Александр Антонович; он плотно зашторивал окна в аудитории и показывал на белоснежной стене слайды высокого качества, рассказывал о композиции, цвете или причинах обращения живописцев к религиозным сюжетам. От нас не ждали академической выучки, на экзаменах не требовалось большего чем, скажем, отличить Фалька от Рембрандта, но позже я не раз обнаруживал в себе эту «внезапную память». А тогда, в 16, думал: зачем мне все это показывают?

— Ощущение, что у вас с вашим оператором Михаилом Кричманом общие художественные вкусы. Вы же не ходите вместе в музеи?

— Ну нет, конечно. Хотя однажды в Нью-Йорке так и было — зашли в MoMA, и первое, во что уткнулись глазами, — «Мир Кристины» Эндрю Уайета. Это было через год после премьеры «Изгнания», где нас вдохновляла его живопись. В процессе подготовки к фильму мы обмениваемся альбомами, в том числе по фотографии. Как впечатлениями или референсами к предстоящей работе. Так, в начале подготовки к съемкам «Изгнания» Миша принес альбом Хоппера, и тот меня совершенно потряс. Следы его есть в фильме, но позже Уайет взял свое, его работы — наш главный референс в картине.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

— Интересно, что Вим Вендерс — тоже фанат Хоппера, а вы с ним пересекались?

— Я слышал, он снял ленту о Хоппере, но пока не видел ее. Я люблю его фильмы, хотя у нас какие-то странные отношения, он словно сторонится меня, будто прознал про ту глупость, какую я однажды совершил: перечисляя имена важных для меня режиссеров, назвал и «черно-белого Вендерса». О коллегах — как о покойниках: только хорошее или молчать как рыба. Об этом я как раз забыл. Не знаю, возможно, какие-то другие причины. Может, кино ему мое не нравится. Так или иначе, не задалось у нас общение.

— Вы же сами могли бы к нему подойти?

— Зачем? Не хочу ни к кому подходить, ставить в неловкое положение необходимостью общения. На коктейлях и вечеринках все друг друга с кем-нибудь сводят. Мне некомфортно в такой среде. Когда продюсеры знакомятся с потенциальными партнерами, это еще понятно, в перспективе маячит общее дело, но

сами посудите: о чем одному режиссеру говорить с другим?

— Не жалеете о публикации в «Ъ» в 2016 году — вы писали, что государство дает художникам деньги не свои, а налогоплательщиков и потому не должно требовать от искусства идеологической преданности?

— Почему я должен жалеть, если все так и есть?

— Может, наступили нежелательные последствия?

— Даже если наступили, что прикажете с этим делать? Кому-то было обидно прочесть эти слова?! А кому-то досадно, что «берлинского пациента» упорно не называют по имени. Я не рассуждал, обидит это кого-то или нет, я лишь выразил то, что считаю правильным. Ситуация нездоровая, когда госслужащий полагает, что облагодетельствовал гражданина Российской Федерации, выделив режиссеру деньги из госбюджета. Это ложное положение вещей. Мы декларируем свободу слова и выражения своих взглядов, и раз мы пользуемся этой риторикой, должна же она быть воплощена на деле? Боюсь расстаться с пафосом, он позволяет сохранить в целости подобные идеи.

— Иногда это позволяет сделать ирония.

— У всякого свой язык. Форма важна, но зачем утверждать, что только так, а не иначе можно выражать себя? И потом, пока еще не такая ситуация, чтобы спасаться иронией.

Эзопов язык, кухонные разговоры — ха-ха, посмеялись над Брежневым, ха-ха, над Андроповым, а сами что-то пишем в стол… Но кино нельзя писать в стол.

Шпаликов повесился в 37 лет, потому что не мог реализовать свои сценарии. Не превращайте людей, которые формируют мироощущение зрителя, самого времени, народа, в конце концов, в исполнителей номеров «чего изволите?», не отнимайте возможность говорить правдивые, острые вещи, не цензурируйте их! Это необходимо для здоровья самого государства — сопротивление материала, критика и проблемная постановка вопросов нашего общего бытия. В этом был смысл моего высказывания.

Я работаю с продюсерами, понимающими, что значит войти «слоном в посудную лавку» — это убери, то измени — и что так делать нельзя. Когда в декабре прошлого года, через девять месяцев интенсивной работы над фильмом, мне предложили изменить финал «Юпитера» — конечно, я отказался. Другой финал в этой истории невозможен. Просто невозможен — и всё. Это не вопрос денег.

Если кто-то приходит с деньгами и говорит: снимать нужно так, — нам не по пути.

— Нет ли в этом идеализма?

— Он и есть. Или максимализм, не поручусь за точность словоупотребления.

— Он не опасен?

— В каком смысле?

— Деньги перестанут давать.

— Что поделать?!. Значит, будем искать другие. У нас с вами интенсивная беседа, я иногда сгущаю краски, в другом разговоре все было бы полегче, там, возможно, не было бы места максимализму. Но когда речь о замысле, где должны прозвучать принципиально важные вещи, изменить финал невозможно. Представляете — оставить в живых Гамлета с Клавдием?! Или Треплеву не стреляться? Это совершенно другая пьеса! Вещь создана так. Эта дуга — словно лук с тетивой, стрела в финале должна лететь, иначе лук валяется без дела. И тут необходима бескомпромиссность.

— Это традиция Алексея Германа?

— Для меня он эталон принципиального взгляда на искусство, этот человек тотально бескомпромиссен. Меня поражает стойкость Германа: его фильмы методично, один за другим, кладут на полку! А ведь он вложил в них все силы, сок своей жизни, он любит их, как своих детей, и, понимая, что они в этой полочной пыли могут навсегда быть погребены, он снова и снова выходит на площадку и делает свое бескомпромиссное кино…

— Вы выросли в Сибири, где, кажется, другой тип людей, менее нацеленных на карьеру, другой тип морально-этических девиаций, другая степень доброжелательности, чем в Москве, — вам от этого не тяжело?

— Вы так это сформулировали, что я невольно задумался. Думаете, дело в почве? Первое желание — сказать, что не имеет значения, где ты родился: на Урале, во Владивостоке или в Териберке. Уверен, и во Владивостоке много людей, нацеленных на карьеру. Сформировали меня не столько родной город с его культурной средой и театральными традициями, сколько наш курс, мои друзья, педагоги, какой-нибудь классицизм с его дилеммой чести и долга, Пушкин с «не дорожи любовию народной», достоевские вопросы… Культура, а не сибирский магнитный меридиан.

— Не думали вернуться в театр как режиссер?

— Театр сильно изменился с тех пор, когда мне было понятно, как все устроено. Театр, которому я учился и где чувствую себя уверенно, — традиционный, психологический. Для меня эта фактура находит себя в кино. Кино по определению должно быть достоверным; всему, что происходит на экране, я должен безоговорочно верить. Так что если бы я пришел в театр, он был бы традиционным. Не консервативным, надеюсь, а психологически достоверным. Или нужно поймать какое-то новое ощущение театральной реальности.

— Подумали вернуться и отказались?

— Таких мыслей у меня не было. Были и по сей день случаются приглашения.

Началось с Олега Павловича Табакова. Он несколько раз говорил: «Давайте, решайтесь, Андрей!»

А я в ответ: «Дайте время влюбиться во что-нибудь так, чтобы не сделать этого было нельзя. Вот когда такое случится, первый, кому я позвоню, будете вы». Но дело даже не в театральном адресе. Сперва должна родиться идея.

— Никогда не жалели, что не получили профессионального кинообразования?

— Не ощущаю недостатка в специализированном режиссерском образовании. Изучать монтаж? Композицию? Взаимодействие с группой? Чему еще я могу научиться? Я чувствую свое несовершенство, но не знаю, у кого пройти курс, чтобы однажды это отступило. Да и надо ли?

— У вас слаженная команда, мало меняющаяся от проекта к проекту. Нет ли здесь опасности, чувства излишнего комфорта?

— Возможно. Мы хотим сейчас «поменять руку». Что это значит — пока и сам не могу выразить, но мне нравится образ. Представьте, теннисист три сета подряд играет правой, уходит на перерыв и перекладывает ракетку в левую. Соперник может оказаться совершенно обескуражен! Но мы хотим сделать это не ради эпатажа аудитории, а ради самих себя. Не знаю пока, на чем это отразится: на форме произведений или на форме наших отношений с реальностью. Поглядим.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68