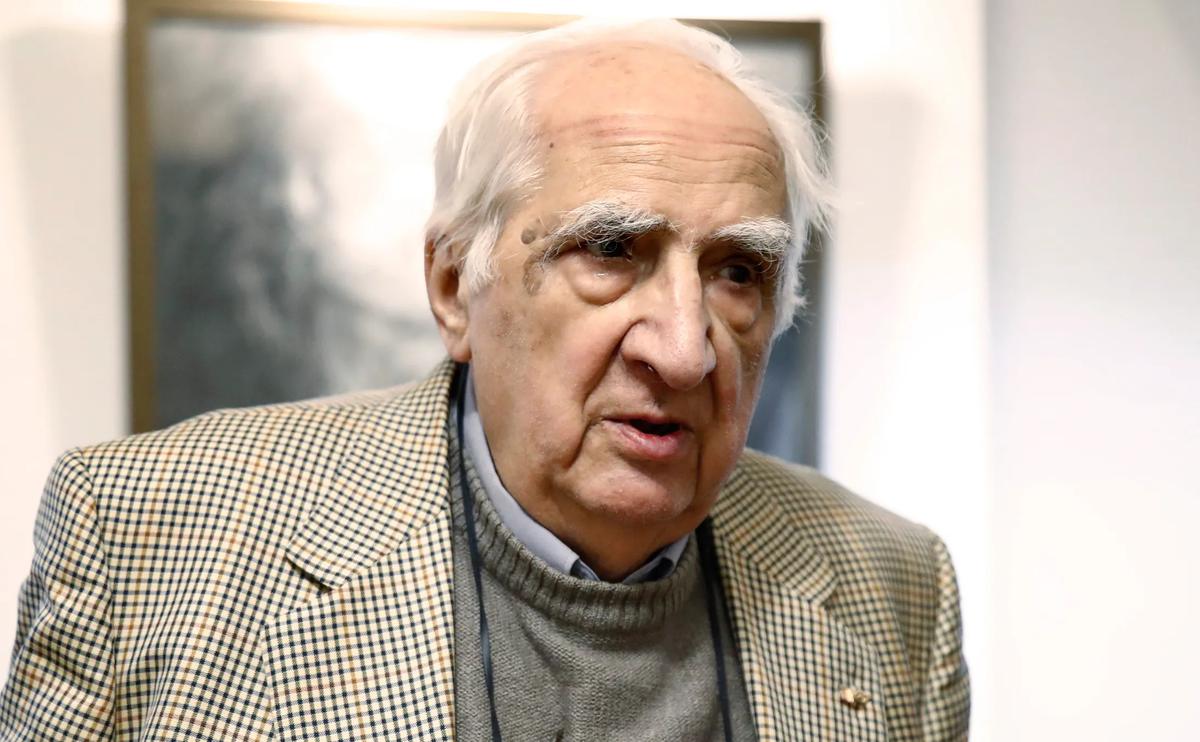

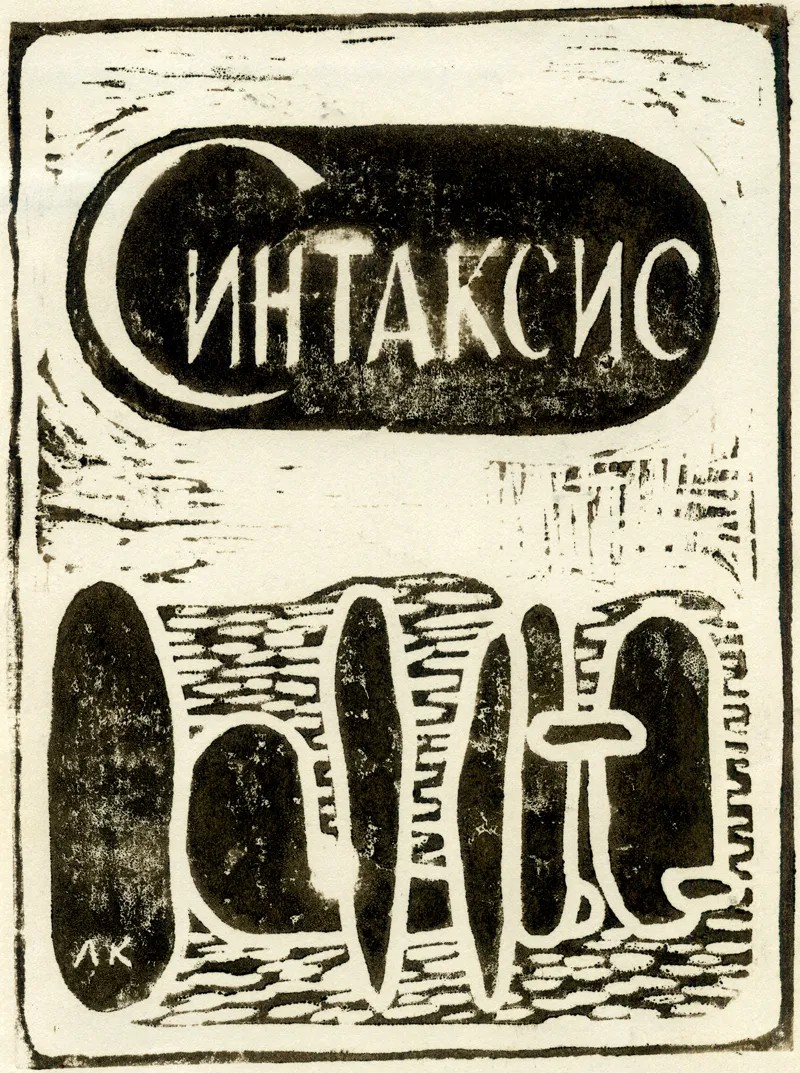

Первый «Синтаксис» был машинописным и просуществовал два года. Вышло три номера: сколько народу перепечатало стихи оттуда — не узнает никто и никогда. В июле 1960 года Гинзбург был арестован, у него изъяли архив, но не нашли в нем ничего антисоветского: он просто собирал стихи приятелей и сверстников и складывал из них машинописный альманах, по пять стихотворений от каждого из десяти авторов в каждом номере. Пришить Гинзбургу антисоветчину не смогли, зато установили, что однажды он сдавал экзамен за друга, и посадили на два года за подделку документов. Действительно, статьи, которая бы карала за перепечатку стихов, тогда не существовало, но, в принципе, Гинзбург был занят самым крамольным делом, просто еще ненаказуемым: создавал альтернативу советской прессе. В СССР опасней всего считались частные, низовые инициативы: безынициативность масс была залогом их безопасности для власти, безропотности, равнодушия к собственному положению. Гинзбург отважился делать свой журнал, и это он сейчас распространяет стишки, а дальше может перейти на прокламации.

Он был не единственным, кому не хватало советской прессы и легальных публикаций, но его «Синтаксис» — единственный самиздат в то время, на котором проставлены выходные данные, есть адрес и телефон издателя. Гинзбург искренне полагал, что не от кого прятаться. И в самом деле, легальные и полулегальные поэты, которые у него печатались, не писали ничего формально антисоветского. Иное дело, что умение интерпретировать любые тексты, не имеющие официальной визы, не прошедшие политическую и вкусовую цензуру, всегда было присуще органам. Как, скажите, воспринимать такой, например, текст уже знаменитого в Москве Сергея Чудакова, впоследствии адресата стихов Бродского «Имяреку, тебе…»:

Приходят разные повестки. Велят начать и прекратить. Зовут на бал. Хотят повесить. И просят деньги получить.

И только нет от Вас конверта, Конверта и открытки в нем. Пишите, лгите. Ложь бессмертна, А правда — болевой прием.

Но почтальон опять не хочет Взойти на пьедестал-порог, А может быть, ночную почту Ночной разбойник подстерег.

Какая в том письме манера? И если холод, если лед, То пусть разбойник у курьера Его и сумку отберет.

А если в нем любовь и ласка, То нужно почту торопить — На легкой голубиной лапке Кольцо с запиской укрепить. И небо синее до глянца, И солнце сверху на дома, И воркование посланца, И воркование письма.

Согласитесь, что-то не так, чувствуется скрытое отвращение автора к разнообразным повесткам и тоска по совсем другим письмам, авторы которых его бы любили. Это что же, он ожидает любви от государства? Считает правду недозволенным болевым приемом?

Участникам «Синтаксиса», в отличие от издателя, студента журфака, ничего не было. Во всех отношениях ничего, потому что в официальную литературу их тоже постарались не пустить: Аронов ничего крамольного туда не дал (даже стихи о краковском гетто, так и оставшиеся в столе, вполне невинны), — но первую книгу он издал незадолго до смерти и печатался главным образом в газете «Московский комсомолец», где и работал. Его не запрещали, но и не разрешали, и жил он в довольно мучительном статусе подпольного гения. Таков же был статус верлибриста Владимира Бурича. Ахмадулину спасала ранняя слава, и к моменту выхода ее подборки в «Синтаксисе» она давно печаталась, — но смотрели на нее всю жизнь косо, и поддержка диссидентов, неизменно благородная, тоже ей даром не проходила. Чудаков печатался исключительно как журналист, и то чаще всего под чужими именами. Сапгир существовал в легальном поле исключительно как детский поэт. Александра Тимофеевского вызвали в КГБ, а потом расторгли с ним договоры, и до перестройки знали его в основном как автора песенки крокодила Гены.

Третий, «ленинградский» номер «Синтаксиса» вызвал почему-то наибольшую ярость у начальства, у всех его авторов были крупные неприятности, и все они оказались у советской власти на плохом счету — и Бродский, у которого там появилось пять вполне советских стихо-творений, и Кушнер, и Нонна Слепакова, которую вызывали в ГБ многажды и печатали крайне неохотно. В ленинградском номере в самом деле было что-то такое недопустимое, неправильное: вот, казалось бы, вполне нормальные с советской точки зрения стихи Глеба Горбовского, не какие-нибудь «Фонарики ночные», а обычные пролетарские стихи.

Жадно спал, Пожирая сон, Кровожадно спал, Точно грыз… Часто вздрагивал, Как вагон, Завывал самолетом вниз. И не сон в него — Сам он в сон По-пластунски полз, Танком пер! …Чтобы встретить утро В упор, — Даже спящий — Работал он.

Но в том-то и крамола, что пролетарское здесь — синоним загнанного, угнетенного, безнадежного, отсюда и мрачное название этих стихов — «Вечнорабочий».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Что хорошего-то? И Уфлянд — не придерешься, а ясно, что голос у него совершенно не наш:

Любимая скончалась незаметно. Лежала горестная, тихая. Болела. Ах! лучше б умерла Елизавета — Бельгийская старушка-королева.

Бабуся мне не сделала худого, Но также и не сделала добра. Мне с нею было б даже неудобно Под ручку выйти со двора. Тем более на танцы, на каток. Морщинистая, седенькая, хроменькая. Ее бы сразу свел с ума поток Прохожих у кинотеатра «Хроника». А в королевской форменной скуфейке, В фамильных старомодных украшениях, От пирожка за сорок три копейки Старушка б отказалась с отвращением.

Возможно также, что она неграмотна. И на ногах не туфельки, а пимы.

Ах! Все-таки какая это драма: Нечаянная смерть любимой!

Или вот, еще откровеннее:

ПОСЛЕ СИМФОНИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА

Я вылеплен не из такого теста, Чтоб понимать мелодию без текста.

Почем узнаю без канвы словесной я: Враждебная она Или советская?

А песню Я люблю: Текст и мелодию. Она ведь элемент понятья «Родина». Как дом, дорога, солнца жар. И в музыке она главнейший жанр.

Знай я хотя бы две хороших песни, Певцом бы сделался уже сегодня я. Но это неосуществимо, Если Стараются писать одни симфонии.

Немудрено, что Уфлянду — самому талантливому из круга молодых ленинградских авангардистов — путь в литературу был закрыт накрепко, знали его единицы. Такова была судьба большинства авторов «Синтаксиса», потому что быть политически «не нашим» — это еще полбеды. А вот эстетически «не нашим» — это уже заявка на другой человеческий тип, и потому наказуемо; и Гинзбург начинал небось с поэтического альманаха, а потом составил книгу материалов по делу Синявского и Даниэля, после чего пришлось уже составлять книгу по процессу Гинзбурга–Галанскова. И Галансков был всего лишь поэтом, а умер в лагере в 33 года за политику. Словом, поэзия в 1959–1960 годах была куда более рискованным и недозволенным делом, чем прямые недовольства; и в «Синтаксисе» было больше свободы, чем в любых антисоветских кружках.

А все потому, что тогдашняя интеллигенция верила в свободу, доверяла ей. Это и есть самая недопустимая крамола.

Нынешняя ни во что не верит, и хотя к услугам ее весь интернет — в стихах ее совершенно нет кислорода, того запретного и необходимого элемента, без которого литературы не бывает.

Гинзбургу впоследствии вернули архив, он передал его в общество «Мемориал». А сам Гинзбург в 1979 году, во время третьего своего срока, был обменян на советских разведчиков и выслан в США. Уехал в Париж по приглашению «Русской мысли», где умер в 2002 году и лежит теперь на кладбище Пер-Лашез рядом с другими свободными людьми вроде Оскара Уайльда.

Туда им и дорога, отщепенцам. Как написала та же Слепакова: «От огромного младенца непостижно рождены, мы — два взрослых отщепенца, щепки, мы лететь должны, потому что наше зренье прорывает пелену, и внушает подозренье, и вменяется в вину».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68