10-минутное видео пыток в ярославской колонии, впервые обнародованное «Новой» 20 июля, набрало на YouTube сотни тысяч просмотров. Кто эти зрители? Извращенцы, получающие удовольствие от вида чужих страданий? Садисты, решившие перенять опыт издевательств? Нет, в большинстве это, конечно, обыкновенные люди, «вполне себе симпатичные парни». Тогда в чем смысл наблюдения бесчеловечных сцен насилия?

Смысл — в попытке извлечь смысл. Мы понимаем, что перед нами какое-то Явление — с большой, страшной буквы. Оно выходит далеко за пределы ИК-1 Ярославля и вообще за пределы учреждений ФСИН, оно где-то здесь, касается каждого из нас, хотя бы даже не физически, а как-то иначе. Но сам по себе просмотр чудовищных кадров ничего в нем не объясняет. Чтобы найти ответ на появившийся вопрос, надо делать то, от чего нас как раз и старается — и кнутом, и, так сказать, пряником — отучить это самое Явление: мыслить.

Насилие и жестокость в России осмыслены большей частью в художественной форме — в рассказах Варлама Шаламова, в последних фильмах Алексея Германа. Хотя российский и советский опыт дает для таких рефлексий пищу никак не менее богатую, чем на Западе, с позиций смысла тема насилия почти не проговорена — если не считать революционеров, которые, не заморачиваясь о нем как о феномене, были заворожены насилием и видели в нем едва ли не главный двигатель прогресса.

Эффект Люцифера

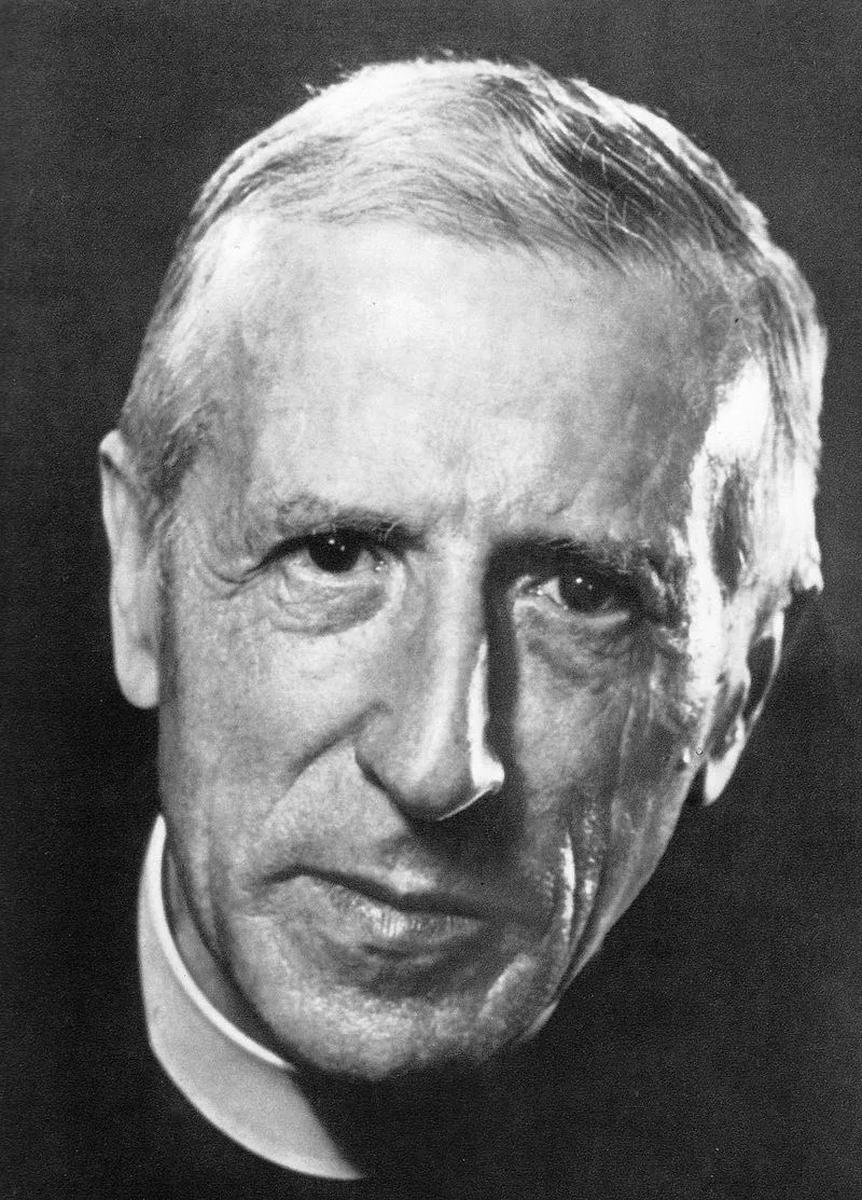

У Филиппа Зимбардо была невеста Кристина, не очень посвященная в его проекты, а то иначе и неизвестно, чем бы все кончилось. Зимбардо задумал «тюремный эксперимент» в 1971 году в Стэндфордском университете (США). По объявлению в газете за 15 долларов в день (тогда это был неплохой заработок) были набраны 24 волонтера, которых по жребию поделили на 12 «заключенных» и 12 «надсмотрщиков». «Тюрьма» была оборудована в подвале университета, «охранникам» выдали деревянные дубинки, форму и зеркальные очки, а «заключенные» были одеты в неудобные халаты без нижнего белья, на головы натянули колготки, имитируя бритые головы, а на лодыжки им повесили цепочки, постоянно напоминающие об их статусе.

Никаких инструкций, кроме запрета на физическое насилие, Зимбардо, назначивший себя «управляющим», «охранникам» не давал, но провел встречу, на которой поставил задачу:

«Создайте у заключенных чувство тоски, страха, ощущение произвола… Мы будем отнимать их индивидуальность… В этой ситуации у нас будет вся власть, а у них никакой».

«Заключенным» присвоили номера, лишив их имен. Эксперимент был рассчитан на две недели, но только «охранники» имели право уходить ночевать домой — впрочем, уже на вторые сутки некоторые из них выразили желание «поработать сверхурочно». Избиения тоже потихоньку начались уже на второй день — Зимбардо это видел, но степень насилия пока не перевешивала для него увлекающую ценность эксперимента.

Невеста Кристина случайно зашла за Филиппом вечером пятого дня — они собирались поехать поужинать — и посмотрела, что там делается. Об этом вспоминает сам Зимбардо в книге-отчете «Эффект Люцифера», опубликовать которую он решился лишь в 2009 году.

Поболтав с одним из «охранников» — вполне себе симпатичным парнем — наверху, а затем увидев его внизу «в тюрьме», где в это время дошло уже до принудительной имитации гомосексуальных отношений, Кристина наорала на своего жениха, а тот даже не сразу врубился, чем она так недовольна.

«Ее слова подействовали на меня как холодный душ, — напишет он почти 40 лет спустя. — Они заставили меня проснуться от того кошмарного сна, в котором я жил всю эту неделю».

(И — пусть в этих заметках будет хотя бы один хэппи-энд: потом Кристина вышла-таки за него замуж).

Эксперимент был прекращен, а его спорные результаты (высказывалась даже гипотеза, что он был целиком постановочным) не дают оснований для однозначных выводов. Часто они используются для иллюстрации известной в психологии «фундаментальной ошибки атрибуции»: мы объясняем поведение других их личными качествами, а на самом деле оно определяется той социальной ролью, которую этот человек исполняет в этот момент.

К фундаментальной ошибке атрибуции, конечно, тоже нужна поправка: ведь роли нам не просто навязываются, мы и сами их на себя берем — и не по жребию, как у Зимбардо, а исторически (биографически): в длительном и сложном процессе принятия собственных решений. Зэки в ИК-1 Ярославля (в большинстве попавшие сюда из-за преступлений, связанных с наркотиками или с добыванием денег на них) тоже понимают, хотя и смутно, какие-то траектории, следуя которым часть одноклассников из одних и тех же поселков оказались по одну сторону забора, а другая по другую. Хотя наркотики употребляют, по их данным, не только осужденные — как за пределами зоны, так и внутри.

Выбор работы во ФСИН (для чего сначала еще надо окончить соответствующее учебное заведение) — путь даже более осознанный, чем дорожка наркомана, на которую сегодня легко ступить и по недомыслию, а сойти с нее потом трудно — трудней, чем уволиться из ФСИН. Выбирая после службы в армии, уже научившей их «дисциплине» (об обратной ее стороне мы еще поговорим), работу в колонии, будущие надзиратели отлично знают, чем им там придется заниматься.

Следователи, судьи и журналисты, впервые увидевшие участников избиения, когда их начали брать под стражу, были (как и Кристина в эксперименте своего жениха) поражены тем, что те чаще всего тоже — «вполне себе симпатичные парни». Один из отсидевших в ИК-1 и подвергавшийся там избиениям рассказал мне, что

среди 18 участников экзекуции над Макаровым один отвозил его маме письмо под Новый год — он сочувствовал зэкам и часто тайком и бескорыстно делал для них послабления,

он точно «не хотел» и, наверное, даже бил Макарова не так усердно, как остальные.

Впрочем, остальные теперь тоже будут говорить, что они «не хотели», и в большой степени это правда: откровенных садистов среди этих 18, по оценке сидельцев ИК-1, может быть, двое или трое (забавно, что самый беспощадный из них в среде арестантов носит кличку Кончита Вурст). Рядовые участники уже начали давать показания, что отказаться они (в том числе те, чья смена уже кончилась) «просто не могли»: их бы не поняло не только начальство, но и товарищи. Пожалуй, обязательное участие в таких «воспитательных мероприятиях» диктуется и общими законами мафии:

все должны быть «повязаны кровью» (точнее — виной), и стать полноправным членом такого сообщества можно только путем совершения непоправимых действий.

Уже известно, что устный приказ об избиении Макарова отдало руководство колонии, и, рассуждая юридически, его исполнители понесут ответственность через конструкцию не отказа от исполнения преступного приказа. Однако, как замечает Ханна Арендт (к чьим работам нам предстоит еще часто обращаться), чтобы исполнитель смог различить приказ именно как преступный, он должен выглядеть в ряду других как необычный. А в случае с избиением в ИК-1 мы понимаем, что здесь, и не только в этой колонии, это не выходит за рамки повседневной практики. Необычным стало только то, что запись избиения каким-то образом спустя год вышла в публичную плоскость, а так это просто «Банальность зла» (так называется самая известная книга Арендт) — и это как раз и озадачивает больше всего.

«Беспредел»

Ровно 30 лет назад, в августе 1988 года, в тогдашнем перестроечном журнале «Огонек» был опубликован мой очерк «Беспредел» о бунте в колонии под Ригой и его подавлении. Все материалы дела, как и возможность встретиться с зэками в колонии, предоставила мне по своей инициативе начальник следственной части прокуратуры Латвии, у которой на столе в хрустальной вазе стоял свежий цветок — к сожалению, я не помню ее фамилии. Эта деталь важна исторически — на фоне того, что в Ярославле следственные и надзорные органы, напротив, прикрывали ФСИН, и дело о пытках никогда бы не было возбуждено, если бы «Новая» не обнародовала запись. Впрочем, до перестройки в СССР рассказывать в печати о том, что творится в местах лишения свободы, фактически тоже было нельзя.

После выхода «Огонька» мне позвонил покойный режиссер Игорь Гостев и предложил написать сценарий. Фильм «Беспредел», вышедший на экраны в 1990 году, мы снимали в действующей колонии строгого режима под Тверью (тогда еще — Калинином). Некоторые сидельцы с согласия администрации и «авторитетов» снимались в массовках и эпизодах, а надзиратели и «блатные» консультировали актеров и подправляли сценарий. То есть 30 лет назад я был глубоко в теме и могу ответственно заявить следующее.

Разумеется, тогда случались и драки между заключенными, а использование насилия одних против других ради понуждения к работе с предоставлением поблажек «черной масти» (а фактически надсмотрщикам) — и вовсе очень древнее ноу-хау. В фильме герой по кличке Филателист погибает именно за то, что объясняет этот механизм товарищам по зоне на примере египетских мамлюков. Приказ его «опустить» (но не убивать) отдает замначальника по оперативной работе или «кум» — на его роль не случайно был выбран интеллигентнейший Лев Дуров: тогда опера старались использовать хитрость, иногда и разводку (подлость), но только ради предотвращения эксцессов большего насилия.

Подлостями славилась и сплошь дворянская царская охранка, как и всякая спецслужба, у которой «работа такая» — но и в советских «правоохранительных органах» первейшим качеством считался ум, а не сила. В то время легко можно было вообразить сотрудника колонии, который в сердцах дал зэку зуботычину, но такой, как в случае с Макаровым, вдумчиво организованной, массовой и продолжительной экзекуции, да еще и руками сотрудников, представить себе было просто невозможно. Вообще, бить человека тогда считалось «не интеллигентно» — и это худо-бедно работало.

Что же произошло с этим «контингентом» за 30 лет? На самом деле, это тот же самый вопрос Кристины: что потерял (забыл, «заснув») всего за 5 дней Филипп Зимбардо? Если сначала совсем коротко — но этот тезис мы и дальше будем поворачивать с разных сторон,

прежние «правоохранительные органы» за отчетный период выродились в «силовиков»

: этот неизвестный прежде термин возник уже в «нулевые», а за языком тут надо следить очень внимательно: ставка на «силу» уже не предполагает охрану чьих-то «прав».

Печальный для человечества как вида результат Стэндфордского эксперимента требует от нас (от каждого из нас) ужаснуться, поставив себя на роль «надсмотрщика»: а как бы я сам повел себя по такому жребию? Неужели и во мне сидит дьявол жестокости? Да, он, наверное, в каждом из нас, хотя, конечно, в разной пропорции, но зависящей не столько от моральных качеств, сколько от темперамента. Хорошо известно из исследований, что преступники и полицейские (надсмотрщики) в массе принадлежат к одному и тому же психотипу:

это люди с повышенным тестостероном, склонные к агрессии, которая, однако, может принимать как ужасающие, так и полезные (например, в спорте) формы.

Дьявол (как и Бог, разумеется) живет в нас не так, что вот эти овны, а эти козлища. Но какие-то социальные и политические условия (здесь «политика» в точном смысле слова: человек всегда живет в социуме) способны его в нас разбудить. Те мои коллеги по СПЧ, которые постоянно посещают учреждения ФСИН в разных регионах, считают, что нечто похожее на ярославскую экзекуцию могло произойти, например, и в Омске, но не в Новосибирске: мера «высвобождения дьявола» главным образом зависит, по-видимому, от личных качеств руководителя регионального управления ФСИН, от его представлений о допустимом — то есть от задаваемой им именно политической линии.

Речь здесь идет скорее даже не о качествах, а о степени их проявления. Ведь и слово «беспредел», впервые услышанное мной от зэков в рижской колонии, вытащенное на страницы «Огонька» и в кино и как-то сразу подхваченное в «свободном» обществе, тоже характеризует именно степень, градус и динамику Явления.

В том точном арестантском смысле слово «беспредел», которое затем получило более расширенное и неопределенное толкование, означает выход сразу за обе работающие в местах лишения свободы системы регулирования: законную и «законную» («воровскую»). Если сотрудник действует, пусть и очень жестко, но по закону, претензий к нему быть не может — так же, как между зэками легитимным считается поведение «по понятиям». «Беспредел» — это то, что не вписывается ни в один из этих поведенческих кодексов. То, что в нулевые это слово несколько утратило популярность 90-х, тоже, наверное, не случайно, а связано с тем, что и законы, и «законы» утратили определенность: это все какая-то каша («желе» — см. далее у Мамардашвили).

И избиение Макарова в ИК-1 нельзя назвать в этом точном смысле «беспределом»: потому что и нормы-то никакой уже нет, и это уже следующая степень насилия, какой-то без-беспредел.

И еще одна деталь, тоже важная постольку, поскольку мы говорим немножко еще и об истории: в 1988 году я преподавал «советское право» во ВГИКе, был еще неопытным внештатником и предлагал назвать очерк о бунте в колонии как-то замысловато. А слово «беспредел» в заголовок решительно вытащил тогдашний редактор отдела писем «Огонька» Валя Юмашев. Тот самый, который спустя 10 лет станет зятем Бориса Ельцина и главой его администрации и сделает, наверное, немало для выбора «преемника».

«Жук в муравейнике»

По степени жестокости избиения в сегодняшних колониях приближаются к пыткам в сталинском НКВД. Но там они применялись, по крайней мере, для выбивания признаний, без которых невозможны были знаменитые разоблачения и процессы, то есть, оставляя за скобками этику, в них была хотя бы «целесообразность». Как рудимент той системы и сегодня сохранились пресс-хаты в СИЗО, но сидельцы ИК-1 рассказывают, что как минимум два раза в год (а иногда и по два раза в месяц) в зону заходил спецназ ФСИН («космонавты»), и тогда надо было «одевать на себя всю одежду» (чтобы не так чувствовать удары) и терпеть: такие экзекуции проводились не то ради подавления воли всех, не то для тренировки спецназа, но в целом их трудно объяснить «целесообразностью».

Моя коллега Ольга Боброва, ведущая в «Новой» тему ярославских пыток, считает, что в ИК-1 они стали результатом совпадения сразу нескольких факторов. Тут отбывали сроки одновременно: Иван Непомнящих — очень принципиальный и образованный «болотник»; столь же твердый Руслан Вахапов, осужденный, по общему мнению, несправедливо и по делу, которое в иных обстоятельствах мы бы сочли анекдотичным; наконец, тот самый Евгений Макаров, примкнувший к ним идейно уже в колонии. Непомнящих и Вахапов (а также его замечательная мама за забором) привлекли к ИК-1 повышенное общественное внимание, администрация не придумала ничего более умного, чем попытаться подавить их волю избиениями, но все трое оказались на удивление стойкими сопротивленцами, и общественное внимание к ИК-1 не только не уменьшилось, но еще и усилилось.

Избиение Макарова, зафиксированное на видео, случилось в 2017 году, когда Вахапов и Непомнящих еще не освободились из ИК-1. Однако «метод воспитания» и в этом случае вызывает недоумение. При всех четырех судимостях Макарова (в общем, за чепуху) и 137 (столько было в середине августа) его взысканиях, по отзывам, например, ярославского Уполномоченного по правам человека Владимира Бабуркина (он профессор истории, а к Макарову ходит как на работу и собирается по выходе из колонии осенью взять над ним шефство), с ним можно и даже интересно поговорить, его удается убедить. Он хотя и «отрицалово», но «думающий». А не в этом ли и есть главная его, Макарова, «вина»?

Тут не личностный конфликт, так как личность является нам лишь на одной стороне, и это, безусловно, Макаров: мы не готовы сказать, «положительная» или нет, но сама его стойкость делает его личностью. А все 18 участников экзекуции могут быть личностями в каких-то иных сферах (например, это, наверное, примерные отцы семейств и сыновья), но при массовой пытке они, наоборот, утрачивают свои личности — на том и держится весь ее механизм. Что касается начальства, отдавшего приказ, то оно если и выделяется, то лишь особенной тупостью. Если бы не полковники с майорами, то лейтенанты и прапорщики уж как-нибудь договорились бы с Макаровым без избыточной жестокости:

установка на «жесть» — это именно политическая линия, улавливаемая откуда-то «еще более сверху».

По отзывам сидельцев, среди сотрудников колонии тоже есть разные. Они, конечно, облегчают когнитивный диссонанс, рассматривая всех осужденных как «преступников», хотя те уже наказаны, и внутри колонии этот аргумент недействителен. Но и они со своей стороны тоже прекрасно различают, кто из зэков есть кто и кто чего хочет — но только пока их не принудят участвовать в массовом избиении, как в кошмарном сне. То есть конфликт с Макаровым — противостояние, с одной стороны, личности, а с другой, теряющей лицо «системы», которая эту личность хочет раздавить и размазать по стенке, так как сам факт ее существования для нее не просто опасен, но даже невыносим.

Пьер Тейяр де Шарден — католический теолог, философ, а также биолог и много чего еще (наряду с Вернадским он развивал идею «ноосферы»), рассуждая о возникновении разума, пришел к выводу, что цивилизация двигалась как бы методом проб и ошибок по двум разным путям. Линия млекопитающих, давшая на вершине человека, пошла по пути развития индивидуального разума (де Шарден не видел глубинных противоречий между Библией и теорией эволюции, как и убитый в 1990 году православный священник, теолог Александр Мень). Но существовала и альтернатива, пошедшая по линии возникновения «коллективного разума» и воплотившаяся у некоторых насекомых. Один муравей, как и одна пчела, не обладает разумом, но пчелиный рой или муравейник ведут себя вполне «разумно», способны вырабатывать стратегии и следовать им, добывая пищу и отстаивая свои коллективные (или индивидуальные? — если рой — это «индивид») интересы.

Сдается мне, эта линия не полностью пресеклась и в человеческом роде: именно так ведет себя всякая бюрократия. Одиночный бюрократ (именно в этой роли, а не на месте, скажем, покупателя пылесоса) «не обладает разумом», с чем нам приходится постоянно сталкиваться. Но всякое учреждение как целое «вырабатывает стратегии», позволяющие ему оптимально и безбедно существовать и «добывать пищу», независимо от показателей его эффективности и как бы даже несмотря ни на что.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Колония и вообще ФСИН — классический пример бюрократической разумности такого типа. Гарантией их коллективного существования и самосохранения является способность улавливать на уровне интуиции (как пчела или муравей следят за погодными явлениями) некие дуновения сверху, не всегда даже различимые индивидуальному разуму человека. С этой точки зрения конфликт ИК-1 с Макаровым (а не наоборот) есть столкновение двух разных цивилизаций. Индивидуальный разум Макарова осознает суть этого явления, хотя и смутно — у него для этого просто маловато образования, тогда как участники экзекуции «в коллективе» сути этого столкновения по-честному не понимают. Теперь, когда они разобщены по камерам СИЗО, к каждому из них возвращается индивидуальный разум, и, наверное, большинство из них приходит в ужас не только из страха наказания.

Арендт, исследуя холодную логистику холокоста на процессе над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме в 1961 году (после его похищения Моссадом из Аргентины), отмечает, что важнейшей стратегией этой отлаженной бюрократии была ее безликость, «коллективная ответственность». Она предостерегает немцев против охватившего и многих из тех, кто в этом не участвовал, «чувства коллективной вины»: если виновны все, то не виноват никто. Вина всегда индивидуальна — это результат личного выбора. Коллективной может быть только «политическая ответственность», избежать которой смог лишь тот, кто полностью порвал с государством (как она сама, бежавшая после ареста в 1933 году во Францию, а затем в США).

Суд, — пишет Арендт в репортажах с процесса над Эйхманом для журнала «the New Yorker», которые затем были изданы отдельной книгой «Банальность зла», — хорош тем, что он отвергает бюрократическую концепцию «винтиков»: подсудимый всегда предстает перед ним в личном и только в личном качестве. То же самое теперь предстоит и сотрудникам ИК-1 Ярославля, и их сообщникам, сколько бы их не оказалось по результатам следствия на скамье подсудимых.

Паноптикум и «отрицалово»

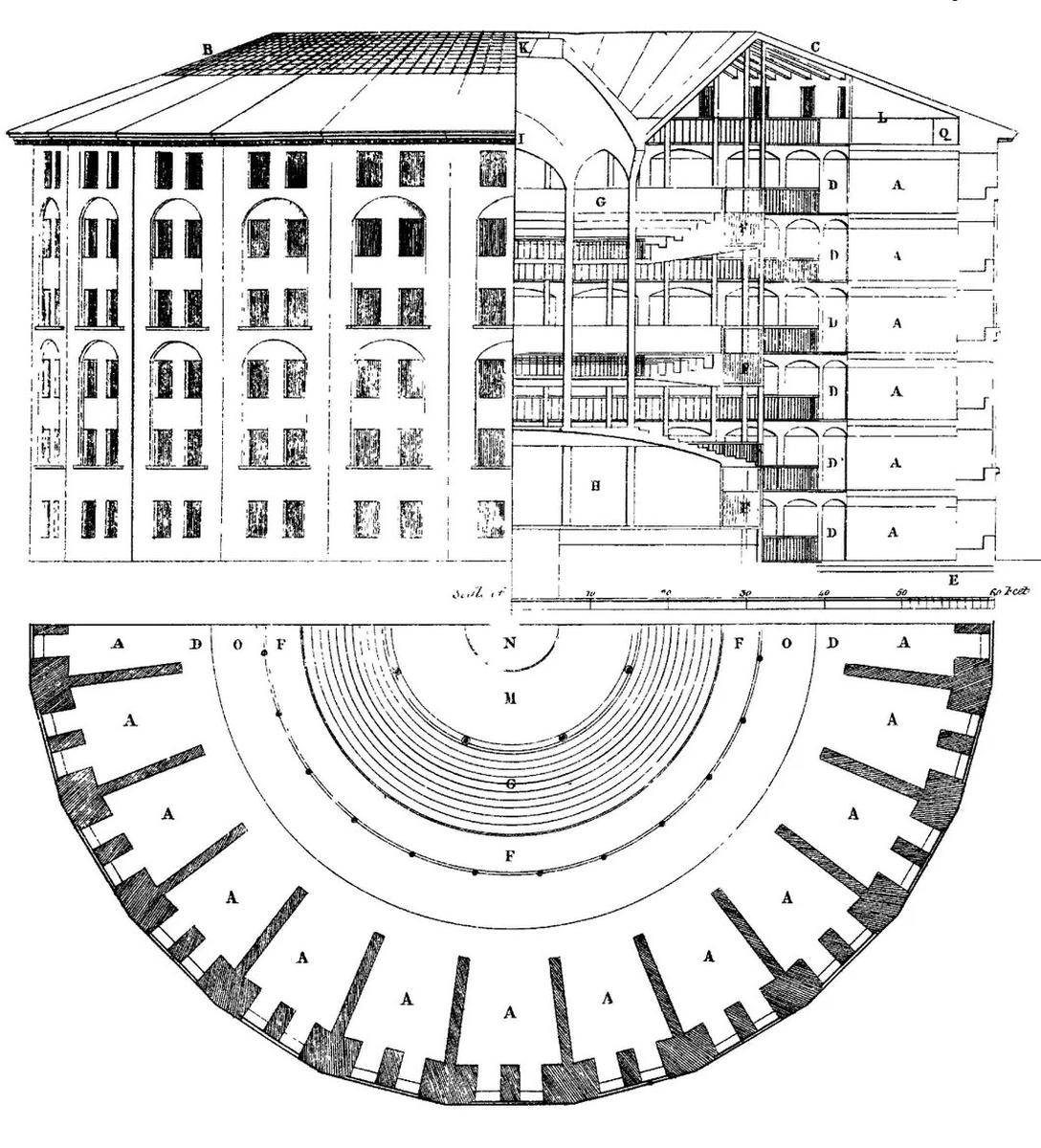

Мишель Фуко в книге «Надзирать и наказывать» уделяет большое внимание проекту «паноптикума», разработанному английским юристом Иеремией Бентамом в конце 18 века и представленного им вождям французской революции. Паноптикон (так у Бентама, это можно перевести как «всецело просматриваемый») представляет из себя здание в форме окружности, в котором размещены одиночные камеры с окнами наружу и внутрь — так они могут просматриваться надзирателем, находящимся в башне в центре круга, а сам он для обитателей камер остается невидимым. Бентам предлагал свой проект не только для тюрем, но и для школ, больниц, казарм, и вообще для любых форм организованного труда. Архитектурный с виду проект «паноптикума» воплощает (в настоящем времени: ведь он был использован при строительстве тюрем во многих странах) идею тотального надзора, от которого невозможно ускользнуть.

Бентам, по Фуко, — «Фурье полицейского государства». Но эту утопию Фуко находит и в более ранних проектах — его книга иллюстрирована не только схемами и фотографиями тюрем, но и старинными гравюрами, объясняющими в деталях, как дети должны сидеть за партами, а солдаты тянуть мысок, найдется тут и проект «паровой машины для порки мальчиков и девочек» — раздельно.

Но поскольку надзор за мыслями даже и до сих пор остается недостижимым, Власть (это понятие более широкое, чем «государство») всегда стремится подчинить себе то, до чего дотягивается: тело. С этой целью Власть использует практики «дисциплины», достигающие самых причудливых форм идиотизма. Контроль за телом становится и надзором над разумом, усугубляемый еще и тем, что объект контроля никогда точно не знает, надзирают ли за ним в данный момент. В таком виде насилие из физического превращается в символическое, что не делает его менее отвратительным, а дисциплина сама по себе оказывается изощренной пыткой.

«Паноптизм» (термин Фуко) распространяется далеко за пределы тюрьмы и вообще форм общежития, стремясь в пределе контролировать и «мыслепреступления» (Джордж Оруэлл). Читателям «Новой» в силу их личных особенностей это покажется странным, но большинство граждан чаще всего в истории поддерживает идеи Власти относительно «паноптизма» ради охраны от угроз — зачастую мифических — и вообще стабильности. Но всегда находится и какое-то количество тех, кто поднимает бунт — интеллектуальный, а то и физический. Это и есть на языке ФСИН «отрицательный элемент», а на жаргоне зэков — «отрицалово». Надо только понимать, что в отсутствие «отрицательного элемента» что-то произойдет и с «положительным» — как минимум он поставит свой знак под вопрос.

Ханна Арендт, знавшая о процессах становления нацизма в Германии не понаслышке, пишет («Личная ответственность при диктатуре», в книге «Ответственность и суждение», М., 2014, с. 55):

«Нас деморализовало не поведение врагов, а поведение друзей, тех, кто сам никоим образом не способствовал складыванию этой ситуации. Они (и здесь Арендт, конечно, имеет в виду и великого Мартина Хайдеггера, с которым она переписывалась, в том числе и в эмиграции — Л. Н.) не были ответственны за нацизм, они лишь оказались под слишком большим впечатлением от его успехов, чтобы противопоставить вердикту Истории, каким они его видели, свое собственное суждение».

И далее:

«…Ошибочно и распространенное представление, будто мы имеем дело со вспышкой современного нигилизма, если понимать кредо нигилистов в духе XIX века: «все дозволено». Легкость, с которой притуплялась совесть, была прямым следствием того факта, что дозволено было как раз не все» (Ibid, с. 75). Этот «новый порядок»… был не только ужасающе новым, но и прежде всего порядком» (Ibid, с. 74).

В изумлении перед тем, как протестантская и католическая Германия быстро и легко стала нацистской (а потом и наоборот: наполовину даже социалистической), Арендт и приходит к выводу, что главную роль здесь сыграл именно «порядок». (Мы же тоже это наблюдали, хотя, конечно, в менее жестокой форме: убежденные атеисты и члены КПСС вдруг стали такими же, и не понарошку, «православными»). Главным для большинства (конформистов) является наличие некой системы: закона, идеологии, «святцев», заглянув в которые всегда можно найти ответ, как поступать в том или ином случае. На самом же деле, — полагает Арендт вслед за Кантом, — в каждой уникальной ситуации, тем более если она экзистенциальна, внешних норм и ответов не существует, но каждый сам несет крест собственного суждения, будучи «законодателем для самого себя».

«Опыт свидетельствует, — пишет Арендт, — что именно члены добропорядочной части общества… просто сменили одну систему ценностей на другую… От участия воздержались те, чья совесть не работала, так сказать, на автоматизме, будто мы располагаем набором врожденных или выученных правил… Они, мне кажется, пользовались иным мерилом: спрашивали себя, где та черта, перейдя которую, они не смогли бы больше жить в мире сами с собой». С этой точки зрения понятна известная ущербность морализаторства и «дисциплины»: самыми нравственными в итоге оказываются как раз «не поддающиеся воспитанию» диссиденты. И при этом: «Граница между теми, кто хочет мыслить, а значит, должен судить самостоятельно, и теми, кто этого избегает, игнорирует все различия в культуре, общественном положении и образовании» (Ibid, с. 77–78).

Эти мысли Арендт совпадают с образами фильма «Кабаре» Боба Фосса. Наверное, он прочел Аренд, готовясь в начале 70-х снимать фильм, действие которого происходит в 30-х годах в Берлине, а может быть, Фосс просто угадал то же самое Явление как художник. Его герои, включая певичку кабаре, сыгранную Лайзой Миннелли, никакие не «герои» и уж во всяком случае не «положительные». Они просто хотят думать собственной головой в условиях становящегося тоталитаризма, всегда чрезвычайно озабоченного дисциплиной и «этикой» — в общем, в ИК-1 Ярославля их называли бы «отрицаловом».

«Дисциплина» как самоцель, подстригающая всех под одну гребенку, останавливает прогресс, что было хорошо видно на примере социалистического «застоя». Разумеется, всякое сообщество, состоящее из одних только нонконформистов, было бы обречено на гибель, конформистов должно быть и всегда есть большинство — наверное, как раз те 86 процентов, если ориентироваться на известные цифры социологических опросов.

Но и остающиеся «14» — не маргиналы, а необходимая часть общественного организма — они не только возмутители спокойствия, но гаранты от загнивания (пока они есть).

Мы вовсе не хотим сделать из Евгения Макарова героя, тем более «положительного» — у нас для этого просто недостаточно информации. Однако, рассуждая по Арендт, он тут стихийный носитель того самого категорического императива, ставящего под сомнение «обычные практики». Он важный и нужный элемент в колонии, которая в его отсутствие превратилась бы в «паноптикум» Бентама, элемент истребляемый и недостающий — и вот наша колония в него все-таки постепенно превращается.

Мускулы «интеллигентности»

Есть и отечественный философ второй половины 20 века, чьи мысли очень важны для осмысления ярославского (но, конечно, не только) Явления, — это Мераб Мамардашвили. После отправки из Петрограда в Штеттин двух «философских пароходов», на которых по инициативе В. И. Ленина в ноябре 1922 года были высланы 160 профессоров, включая известных во всем мире философов, у нас с этим делом стало не так хорошо, как прежде, но Мамардашвили трудно назвать «советским» философом. Он хорошо знал несколько языков, дружил с постмодернистами на Западе, а в СССР читал весьма необычные по тем временам лекции во ВГИКе и по приглашению в разных городах. Возможно, до какой-то степени Мамардашвили охранял тот факт, что он был однокурсником Раисы Горбачевой, а скончался он в 1990 году от инфаркта в московском аэропорту, категорически не приняв националистическую политику Звиада Гамсахурдия у себя на родине в Грузии.

Нам понадобится курс лекций, которые Мамардашвили прочел в Вильнюсе в 1981 году и подготовил к изданию под названием «Опыт физической метафизики» (Вильнюсские лекции по социальной философии, «Азбука», СПб, 2012). Главной проблемой, более всего изумлявшей философа (а удивление и есть начало философии), было сознание, которое появляется как бы «ниоткуда» и к тому же умеет себя в таком виде «удерживать», а также вообще сохраняющиеся структуры, возникновение и существование которых в куда более естественном и, по-видимому, изначальном хаосе вообще труднообъяснимо.

Это краткое введение следует удерживать в уме, обращаясь к взгляду Мамардашвили на «социальное», которое в наиболее естественном виде тоже «хаос» и всегда к нему обратно стремится. От низвержения в природный хаос общество, то есть «социальное», удерживают только каким-то чудом возникшие, но и тысячелетиями или, по крайней мере, веками сохраняющиеся структуры общественного сознания, их-то он и называет «мускулами» или «физикой» — вполне, конечно, метафизической, поскольку, в отличие от того, что мы привычно считаем мускулатурой и силой, их «усилие» (еще одно важное для Мамардашвили понятие) материалистическому взгляду вообще невидимо.

«В нормально развитых обществах характерно, — говорит Мамардашвили, — господство искусственных форм; они находятся в сложном взаимодействии с элементарными, но есть тенденция (оплаченная дорогой ценой — человеческими жертвами…) к тому, чтобы в целом общество регулировалось более или менее стержнем искусственных, культурных форм… Право (философ имеет в виду сознательное ощущение «естественного» права, а не законодательство — Л. Н.), законность, искусство и так далее являются сложными продуктами цивилизации и, будучи изобретенными, являются органами нашей жизни… Без них, имея тот же человеческий материал (как те 18 в ИК-1 — Л. Н.), мы будем получать зомби, поскольку человеку по природе несвойственно быть человеком» (ibid, сс. 115–116). Соберите людей вместе и лишите их этих мускулов, и в действие вступят… такие социальные отношения, которые полностью определяются борьбой за выживание… Можно навалиться оравой на одного умного и не умением или доблестью его победить, а просто задушив массой… Единицы массы взаимозаменяемы, природа как бы продолжает действовать разбросом множества экземпляров и жертвует отдельными, не считаясь с единичностью морального лица, этой находки эволюции…» (ibid с. 119).

«Вопреки обычному тезису, что истинное мышление всегда просто, я утверждаю, что оно сложно, и если нет этой сложности, то нет вообще ничего», — говорит Мамардашвили (ibid, с. 121), сравнивая такое состояние общества с «желе», по которому некие волны без смысла прокатываются свободно, не удерживаясь ни в каких структурах.

«Этот случай — пример редуцированной ситуации, где выплескиваются и захлестывают все остальное именно элементарные формы социальной жизни с соответствующим антропологическим типом» (ibid, с. 122). Редукция «совершается из-за того, что «невмоготу» оказываются сложные формы социальной жизни, потому что они предполагают мускулы, а у нас их нету, и к тому же бездна соблазнительна, — такая редукция снимает с нас самое тяжелое наше бремя — бремя свободы и ответственности» (ibid, с. 124).

В общем, Мамардашвили уже полностью и блестяще описал в том числе события в ИК-1 Ярославля, и к этому нечего добавить. Он опирается все на те же примеры фашистской Германии, ведь не мог же он в публичных лекциях в СССР начала 80-х заимствовать их из богатой теми же явлениями советской истории, но поразительным образом оказывается, что он пророчествует и о нашем сегодняшнем дне.

Изначально с приходом к власти Владимира Путина — возможно, в силу его личных качеств (которые отнюдь не являются отрицательными сами по себе) и биографии — была прямо декларирована и сделана ставка на «силу», которая после событий на Болотной в 2012 году вошла и в прямое столкновение с «умом». С этой точки зрения очевидно, что и разгон демонстрации, и последующие жестокие приговоры, вынесенные без оглядки на действия полиции и ОМОНа, и нынешние посадки за безобидные репосты, и бесчинство «казаков» на Пушкинской уже в 2018 году, и обливания зеленкой или мочой со стороны активистов «НОД» — это все явления одного и того же порядка и корня.

В такой логике избиения в ИК-1 Ярославля просто не могло не случиться, как и в других колониях ФСИН, просто здесь это каким-то замысловатым образом вышло наружу.

Ставка на «силу» против «ума» (или упрощенчества против сложности социальных отношений), которая проявляется не только в «правоприменительной» (теперь, конечно, уже только в кавычках) практике, но и в публичной риторике прежде всего, — это и есть, по Мамардашвили, «редукция». Однако успех этой чисто политической линии, связанной с удержанием власти (не обязательно «личной» — нам тут тоже ни в коем случае нельзя «редуцировать»: мне представляется, что Путин, в отличие от большинства его сатрапов, искренне пытается спасать Россию от революции и «бесов» Достоевского), был еще и подготовлен экономически — развитием потребительских настроений в обществе и самого дикого капитализма, в первую очередь в сфере медиа, ответственной за смыслы.

Первой «судебно-политической» акцией новой власти и успешной демонстрацией ею «силы» против «ума» было все-таки не дело ЮКОСа, начавшееся в 2003-м, а захват НТВ под видом «спора хозяйствующих субъектов», начавшийся в мае 2000 года. Президент и по роду своей предыдущей деятельности понимал значение сферы медиа и смыслов, но при новой власти «СМИ» (этот термин я употребляю в кавычках, так как информация из них давно исчезла) пошли по пути не столько создания новых смыслов (на самом деле в виде самых замшелых мифов), сколько выхолащивания и редуцирования любых сложных смыслов вообще, а без них, согласно Мамардашвили, «нет ничего».

Однако основатели «Новой газеты», и я в том числе, когда-то работали в прежней еще «Комсомольской правде» вместе с Владимиром Сунгоркиным, а я еще имел счастье (без иронии, это был великолепный опыт) делать судебные новости на радио «Свобода» под началом Владимира Кулистикова, бывшего там редактором по новостям до ухода на НТВ в 1999 году. Оба они были превосходными журналистами, и то, что первый сделал с «КП», а второй с НТВ, можно объяснить только еще и предпринимательскими талантами обоих. Я не верю, что политическая составляющая была здесь главной: оба виновны в массовом убийстве смыслов в массовой культуре не с прямым, а с косвенным умыслом: отнюдь не по политическим предпочтениям, но из духа капитализма. Как и их бесчисленные, хотя и не столь талантливые эпигоны, оба сознательно сделали ставку на таблоид и «желтизну», приносящие прибыль так же безошибочно, как самый фантастический популизм приносит голоса на выборах политикам.

Политическая и вроде бы даже социалистическая в плане госмонополий линия нежно обнялась с капитализмом: так произошла «редукция», настала эра упрощенчества, культа силы (в том числе в виде «спорта») и издевательства над «умом» — пришли «зомби». Без такой подготовительной работы массмедиа по расчеловечиванию россиян эксцесс в ИК-1 тоже не мог бы случиться, как и многое другое в том же роде: у граждан атрофировались метафизические мускулы культуры и интеллигентности, хотя большинство из них мыслит (неужто? А каким местом?) мускулатуру как раз совершенно иначе.

Конечно, все это тоже не ново, но до такого градуса никогда не доходило (хотя так же, наверное, думали и римляне периода упадка империи). Сложные смыслы вытесняются из медиа развлечениями во всем мире, и пока никто не знает, что с этим делать, но Россия в этой сфере реализовала наконец свою вековую мечту и «перегнала США».

Будущее насилия

В 1968 году в Германии и прежде всего в Западном Берлине вспыхнули студенческие волнения. Только что в переводе на русский вышла книга их активного участника Гетца Али «Наша борьба: оглядываясь с недоумением», (М., «Мысль», 2018), который на основе документов и записей выступлений того времени скептически переосмысливает этот молодежный бунт, изрядно заряженный маоизмом и самым оголтелым левачеством без какой-либо внятной программы. Вернувшиеся в Германию из эмиграции философы, за исключением Герберта Маркузе, уже тогда отмечали опасность подобного левачества, хотя в целом государство и общество в Германии смогло удержаться от ответа насилием на насилие. Рассуждая о насилии в сегодняшней России, это нам тоже надо иметь в виду: насилие рождает насилие, с какой бы стороны не исходила его инициатива.

Откликаясь на эти события, Ханна Арендт в 1969 году издала тонкую книжицу «О насилии» («Новое издательство», М. 2014), где с некоторой поспешностью, вызванной понятными мотивами, осмыслила еще не закончившиеся студенческие волнения. Уделяя больше внимания насилию с их стороны, она высказала и неожиданные по тем временам мысли о насилии сверху со стороны государства, не отождествляя, как тогда привыкли, а противопоставляя друг другу Власть и насилие.

«Внезапный драматический распад власти, выливающийся в революцию, словно при вспышке света показывает, что повиновение законам, правителям, институтам есть всего лишь внешнее проявление поддержки и согласия… Власть не бывает принадлежностью индивида; она принадлежит группе и существует лишь до тех пор, пока эта группа держится вместе», а «вопрос об исполнении приказов решается не отношением «приказ-повиновение», но мнением и числом тех, кто это мнение разделяет (ibid, сс. 57–58).

Используя понятие легитимности власти как консенсуса, согласно которому общество разделяет ее цели и ценности, Арендт замечает, что «насилие способно разрушить власть; оно совершенно не способно ее создать». Проявления насилия свидетельствуют скорее о слабости власти, а

«замена власти насилием может принести победу, но цена ее будет очень высока, ибо за эту победу расплачиваются не только побежденные, но и победитель — своей собственной властью» (ibid, сс. 66, 63).

Эти мысли Арендт, казавшиеся в конце 60-х странными, поскольку все, включая его противников, мыслили власть и насилие по Марксу: почти как синонимы, кажутся уже банальностью в сегодняшней политологии. Виднейший теоретик массового общества Мануэль Кастельс замечает (в книге «Власть коммуникации»), что «власть управляет обществом с помощью насилия и дискурса, причем чем плотнее она захватывает дискурс, тем меньше ей требуется насилие» (но и наоборот).

Перемены в российской внутренней политике после 2012 года подтверждают этот тезис, но дело осложняется тем, что насилие теперь распространяется и на сам дискурс: одно за другим закрываются (чаще всего заменой редакторов или по суду) «умные» медиа, лютует Роскомнадзор, в социальных сетях царит «паноптизм». Конечно, называть расцветающую пропаганду (силы) «дискурсом» уже проблематично, однако и свободный дискурс насильственно свернут до весьма узкого сектора, и это факт.

У Арендт из ее теории консенсуса получается, что «насилие (со стороны власти — Л. Н.) может быть оправданным, но никогда не будет легитимным» (ibid, с. 62). Однако вопреки опыту фашистской Германии и своему собственному в ней Арендт упускает из виду, что консенсус общественного большинства (как она сама блестяще показывает в других своих работах) может складываться как раз вокруг насилия как главного метода властвования — в таком случае завороженное «силой», и уверовав в сам метод насилия как в ценность, о «целях» и ценности человеческого достоинства большинство уже даже не вспоминает.

Тем более что миф о «силе» как ценности, спасительной исторической традиции и чуть ли не как о национальной идентичности обслуживается в сегодняшней России огромной идеологической машиной: целым министром культуры, «исторической наукой», «СМИ» и верхушкой РПЦ, которой, правда, ради этого приходится перевирать базовые идеи Евангелий и как-то выпутываться, но это уж детали. В церквах и молельнях, которые теперь есть в каждой колонии, СУ СК РФ и перед Мосгорсудом, поселился какой-то дохристианский бог: карающий и наказующий, а не вочеловечившийся, как Иисус, зато понятно, как и начальники, коррумпированный — поскольку прощение и благодать у него можно купить за пожертвование.

По данным социологического исследования, проведенного фондом «Общественный вердикт» и социологами в 2017 году, по мнению 41 % опрошенных, полицейские имеют право «идти на незначительные нарушения закона для раскрытия общественно значимых преступлений». 52 % опрошенных оправдали поведение полицейских, на глазах у которых преступник вырвал сумку у пенсионера и убежал, а те, догнав, ему накостыляли. Более 63 % назвали допустимыми пытки преступника, похитившего детей и отказывающегося сообщить, где они находятся. В телефонном и интернет-опросе предлагались реальные ситуации, но с учетом остаточной стеснительности тех, кто все же согласился ответить, надо полагать, что одобрение насилия в обществе на самом деле еще выше, а среди «силовиков» должно приближаться к 100 процентам.

Это возвращает нас к вопросу о «норме» и «беспределе», которые всегда остаются не статикой, но динамикой, тенденцией. И те сотни тысяч пользователей, которые целиком или частично просмотрели на сайте «Новой» и в YouTube видео избиения Макарова в ИК-1, поражены, скорее всего, лишь степенью жестокости, а не самим фактом насилия: этого никогда бы не случилось, если бы по поводу допустимости такого насилия в обществе (в том числе и среди самих «зэков») не образовался консенсус.

Пожалуй, это и есть сегодня та самая искомая «скрепа» — скрепа расчеловечивания. Не думаю, что она была выкована полностью в результате осознанной политической линии — скорее нащупана в ответ на декларации с самого верха о «диктатуре закона» и «силе» коллективным разумом силовой бюрократии — «насекомо», по Тейяру де Шардену. Но это мало меняет политический итог, и динамика в целом не разворачивается. Лестная для ее носителей идея «силы», реализуемая на все более низких уровнях силовой бюрократии, скоро превращается в безыдейное насилие: выпустив этого джинна из бутылки, загнать его обратно, да и просто контролировать оказывается практически невозможно.

Концепция прав человека, сформировавшаяся после жуткой Второй Мировой войны, — христианская в своем современном развитии: Христос — единственный Бог, поставивший себя в земной проекции вровень с Человеком. Отвергая права человека, государство (как и РПЦ) рушат столп цивилизации, не оставляя обществу ничего, кроме насилия. Это путь к варваризации, но еще не хаос, поскольку атрофированные «мускулы культуры» покуда худо-бедно заменяются протезами «силовых структур».

«Паноптизм» знакомо парализует инициативу в экономике и общественной жизни, но так, когда рычаги насилия отмобилизованы, думающее меньшинство атомизировано, а большинство уверовало в спасительную «силу» и хочет только развлекаться, можно гнить еще долго. Но наивно думать, что «зона» не ответит. Рано или поздно ответит — но отнюдь не созданием сложноорганизованных культурных форм, и вот это уже будет море крови. А история учит лишь тому, что она ничему не учит (эта мысль восходит к Гегелю, которого, впрочем, философы постмодерна клеймят как первого идеолога «систем»).

Выхода из тупика не то что не видно, он виден интеллектуалам — в виде возвращения к культуре и ценностям «интеллигентности». Спасать надо не «страну», это ложная цель, а культуру, без которой и страна-то — просто tabula rasa, пустое место. «Мускулы культуры» не так легко и разрушить, но еще труднее восстановить разрушенные: это требует труда целых поколений, таланта и квалификации, «школы», которая тоже разрушена «с косвенным умыслом». И маловато шансов, что большинство (а ведь демократия — это тоже ценность) быстро последует за нами в этом направлении.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68