18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Как бы это изъяснить,

Чтоб совсем не рассердить

Богомольной важной дуры,

Слишком чопорной цензуры?

Александр Пушкин

Нелишние знания

Уже прожив отмеренный нам Библией срок, я обнаружил, что окружил себя огромным багажом знаний, которые мой друг Борис Парамонов брезгливо зовет «ненужными». Я и в самом деле могу перечислить детали афинского портика, имена трех дюжин римских императоров и главных персонажей 11 комедий Аристофана. Мне эта коллекция не мешает, ибо избыток оттеняет необходимое орнаментальной бахромой, как абажур — лампочку.

Но помимо занятной и бесполезной эрудиции бывают знания, которые я высокомерно считал атавизмом. К ним относились не просто лишние, а отмершие навыки, как то: умение завязывать пионерский галстук, сдавать пустые бутылки, собирать макулатуру — и читать ее.

Однако попятное движение новейшей истории с нарастающим ускорением тащит нас назад, и, даже не поворачивая головы, мы въезжаем в знакомые окрестности. Я легко узнаю их, несмотря на расстояние размером в океан и полувековой опыт другой жизни. Для этого мне достаточно вернуться к самому началу — в детство, когда мое поколение осваивало необходимое во взрослой жизни искусство сосуществовать с цензурой.

О том, что можно и что нельзя сказать вслух, мы узнавали лишь чуть позже, чем учились говорить.

То, что позволено взрослым, например, ругаться, запрещено детям. Но по-настоящему за нас бралась школа, которая либо казалась детским ГУЛАГом, либо, как писал Саша Соколов, служила охранным отделением. Она учила государственному обращению с фактами. Этого я ей до сих пор не простил, ибо всегда хотел все знать. И зря, что это выяснилось на одном уроке истории, которую я любил до обморока. Стоя у доски, я старательно пересказывал «Наполеонов» Тарле и Манфреда, гордясь рано вычитанным.

— Так кто же победил в славном Бородинском сражении? — перебила учительница, торопясь поставить точку и пресечь поток ненужной эрудиции.

Уже в четвертом классе я понимал, что русская армия не может проиграть битву, но и объявить ее победительницей не получалось, ибо тогда непонятно, зачем французам отдали Москву.

— Славное Бородинское сражение окончилось вничью, — выкрутился я, но не попал.

— Завтра, — отрезала учительница, не удовлетворившись двойкой, — придешь с отцом, который и в самом деле был во всем виноват, так как набил дом умными книгами.

Бородинское сражение, картина Луи Лежена 1822 года. Источник: Википедия

Этот урок оказался бесценным во всей моей советской жизни. Он открыл мне зону цензуры. Она покрывала все, касалась всех и оставалась неописуемой. Запретное нужно было чуять напуганной с детства душой и осторожно, как в тылу врага, обходить стороной.

Цензура привела к эволюционному сдвигу — развитию дополнительного, шестого, чувства. Оно позволяло издалека опознавать запрещенное, чтобы не нарушать границы дозволенного.

Пересечь их было легко, потому что они простирались во все стороны и на все дисциплины. Будь то физика, которая знала про Попова, но забывала про Маркони. География, в которой не было места для Израиля, чья узкая карта висела только в домах безнадежных отказников. И грамматики, в которой у слова «партия» было только единственное число. Нарушения карались немедленно и сурово. Когда брату на работе посоветовали вступить в партию, он спросил «в какую» и остался без работы. Хорошо еще, что запреты слабели по пути вниз, и брат нашел себя в профессии окномоя, как я — в пожарной охране, и мы оба — в разгрузке вагонов.

Писателям было труднее.

Топор под компасом

В отечественной традиции писатели либо страдали от цензоров, либо были ими, как мой любимый Иван Гончаров.

Переходя от одного режима к другому, цензура привыкла себя считать необходимой и вечной. Вросшая в самое нутро культуры, она выстраивала ее под себя. Получившаяся конструкция обладала причудливыми на посторонний взгляд, но привычными для своих чертами.

Портрет И. А. Гончарова, работы И. Н. Крамского. Источник: Википедия

Как топор тлетворно влияет на компас, как радиация меняет ткань тела, так цензура портит ткань текста. Она заражает его алертностью. Помня о запретах, читатель сторожит опасное и топчется на границе дозволенного. Собственно, этот рубеж и есть содержание подцензурной словесности. Автор играет в сложную игру, правила которой неясны, ситуативны и, как жизнь, зависят от непредсказуемых и малопонятных обстоятельств. Другими словами, писатель бредет наощупь по серой зоне, напоминающей минное поле. Однако именно тут поселилось все стоящее в отечественной культуре нашего поколения — от раннего Солженицына до зрелых Стругацких и всех бардов.

С убедительностью физических законов тут действовали правила, регулирующие дерзость. Чем дальше продвигался автор по запретной территории, тем большей любовью его награждали зрители, следящие за этим опасным, как в цирке, аттракционом.

В таких условиях риск становился литературной категорией: смелость текста оправдывала все остальное. Так, «Оттепель» Эренбурга давала имя эпохе. А роман «Не хлебом единым» будил молодых и, как это случилось с моим отцом, ломал им жизнь, оставаясь совершенно непонятным для иностранцев. Когда Дудинцева все-таки перевели на английский, критик ограничился кратчайшей рецензией: «Из этой книги читатель узнает о производстве труб намного больше, чем он хотел бы».

Так или иначе, борьба с цензурой придавала особый смысл чтению, награждала всех, кто в ней участвовал, и наказывала их.

Но куда влиятельней и зловредней была позитивная цензура, которая не запрещала, а поощряла автора, окончательно уродуя то, что оставалось от словесности.

— Помимо железного занавеса, — писал об этом Набоков, — на литературу опустился плюшевый занавес пошлости.

Устройство его настрадавшийся от цензуры Довлатов объяснял на выдуманном им примере.

— Хирург узнает в пациенте, — на ходу сочинял Сергей, — мужчину, уведшего у него жену. Сражаясь с желанием зарезать соперника, врач подавляет в себе жажду мести и доводит операцию до успешного конца.

Конечно, никто в такую литературу не верил, но она вела свою призрачную жизнь симулякра еще тогда, когда никто не знал, что такое «копия без оригинала». Для меня материализацией этого миража была книга «Ленин в Пскове» на латышском (sic!) языке.

Позитивная цензура вмешивалась во все сочинения своего времени — в разной степени, но с одинаковым результатом: добро побеждало зло, состоящее из отдельных и исправимых недостатков.

Скажем, секретарю парткома была свойственна простительная вспыльчивость.

Заранее зная расклад, лучшие авторы, как Будда, шли третьим путем и тоже добивались успеха. Для этого литературе пришлось спуститься по все той же эволюционной лестнице на стадию, где человек с удовольствием занимался охотой, рыболовством и собирательством. Коротко об этом писал Веничка Ерофеев: «Мой глупый земляк Солоухин зовет нас собирать рыжики».

Ничего глупого в рыжиках, особенно соленых, я не вижу, но соглашусь, что цензура подняла уровень природоведения до нетерпимого уровня. Изуродованная ею культура напоминала росшее у нашего балкона дерево. Боясь, что кот спрыгнет на его ветки, мы их из года в год подрезали до безопасной высоты. В итоге дерево выросло причудливой формы.

Чтобы слезть с него, пришлось выбрать четвертый и самый радиальный путь: сбежать от цензуры и ее родины.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Расправа свободой

Задолго до перестройки, на время отменившей цензуру и написавшую об этом в Конституции, с отсутствием запретов столкнулись все, кто перебрался на Запад.

Этот опыт был живительным и сокрушительным, причем в одном флаконе. В одночасье исчез запрет на свободное слово, зависть к которому и выдавила нас за границу. Оказалось, что граница и была решающим элементом мировоззрения и культуры. До тех пор, пока нам врали, все знали, когда лгут. С первого дня бесцензурной жизни уверенность в этом исчезла, и я вывел максиму, забрал в рамку и поставил себе в назидание не на письменном, а на заменявшем его на первых порах кухонном столе.

— Правду, — гласил мой доморощенный афоризм, — можно сказать только о том обществе, которое ее скрывает.

Свобода от цензуры обернулась шквалом вопросов. Что значит, говори, что хочешь? И зачем, если никому до этого нет дела?

Лишившись присмотра власти, ненавидевшие ее писатели почувствовали себя одинокими без внимания органов, от которых мы все бежали.

— Раньше мной интересовался хотя бы КГБ, — угрюмо ворчал Лев Халиф, автор легендарной и ядовитой самиздатской книги «ЦДЛ».

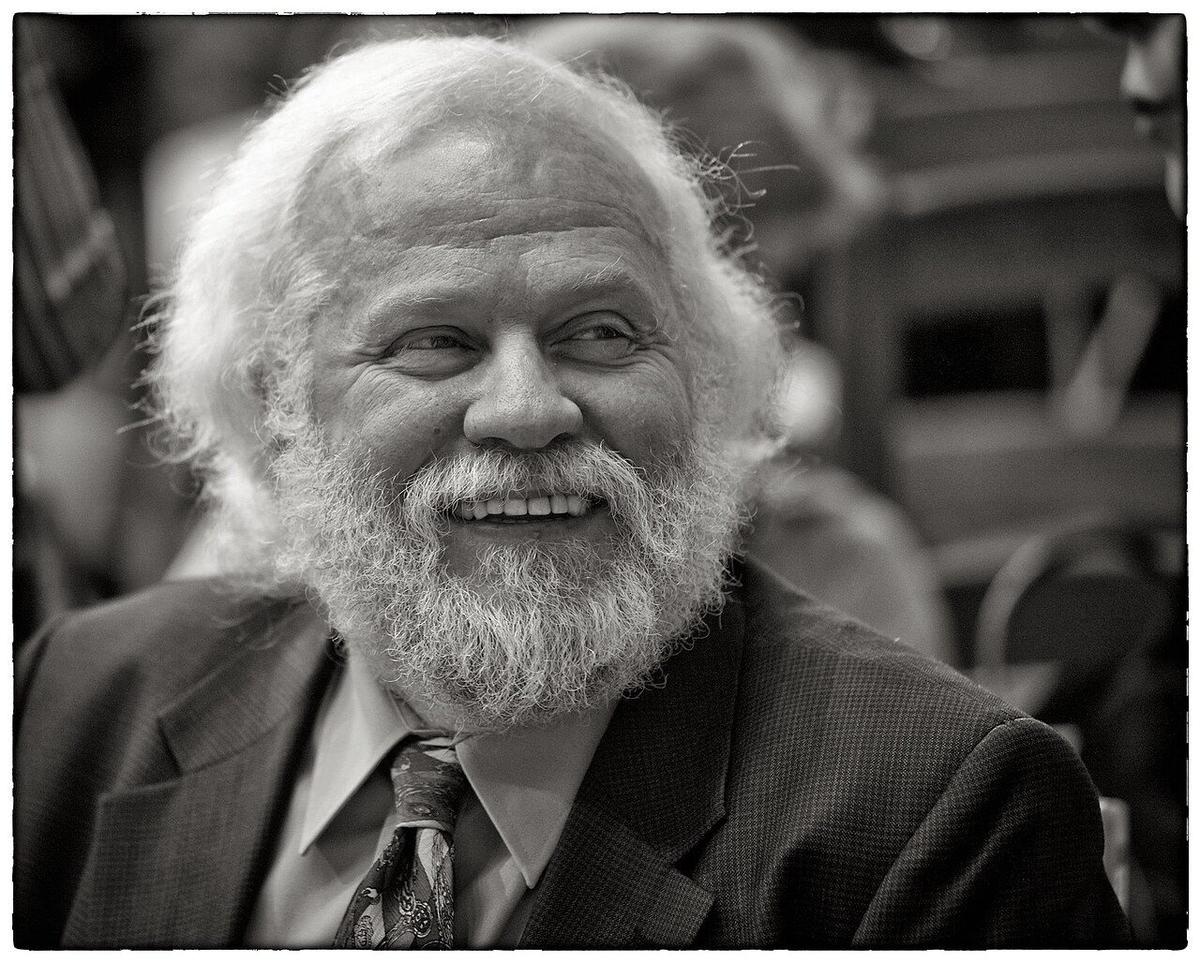

Куда более удивительно, что ему вторил отец-основатель «второй литературы», то есть свободной словесности.

— Писателю, — утверждал Синявский, — не идет свобода, вянет он под ней, как северный цветок под ярким солнцем.

Впрочем, Марья Васильевна свирепо поправляла мужа, говоря, что эмиграция быстро справилась с ностальгией, выстроив на Западе подобие отечества, включая цензуру.

Пётр Вайль в 2008 году. Фото: Игорь Верещагин

Разница, конечно, в том, что запреты в эмигрантской прессе зависели от партии, и их было много. То, чего не печатал «Континент» Максимова, с азартом брал «Синтаксис» все тех же Синявских. И дюжины других органов, которые предлагали убежище от новой цензуры, а иногда — и от здравого смысла как такового.

Поэтому самая скандальная книга зарубежья «Это я, Эдичка» нашла смелого издателя, горячих поклонников и жарких критиков, предлагавших учредить «министерство по уничтожению Лимонова».

Попутно выяснилось, что бесцензурная литература не меньше любой другой нуждается во всем, что ее делает художественной. Стоило освободиться от запретов, как правда оказалась голой, невзрачной и надоедливой.

Другая цензура нас ждала на Западе и называлась «политической корректностью», о которой мы поначалу не догадывались. Впервые мы столкнулись с ней, когда вместе с Петром Вайлем написали для «Нового американца» пространный репортаж из Гарлема «Белым по черному». Я уже не помню, что именно вменял в вину газете чиновник Госдепа, на нашу беду выучивший русский язык, но догадываюсь, что причиной беды был неосознанный расизм. У всех нас он проявлялся в страсти к обобщениям, в которых мы не видели ничего предосудительного, тем более тогда, когда хотели сказать что-то хорошее.

Так, Солженицын начал свой путевой очерк из Тайваня комплиментом про встречавших его детей «с умными, как у всех азиатов, глазами». Генерал Лебедь на встрече с нью-йоркской элитой сказал, что обилие в зале евреев внушает надежду на плодотворные финансовые связи двух стран. Не столько расизм, сколько бестактность приводила к смешной и нелепой неловкости, которую лучше всех описал опять-таки Довлатов.

— Если вход в офис сторожит белый охранник, — говорил Сергей, — я здороваюсь, а если черный, то еще и кланяюсь.

Вскоре, однако, наши научились мимикрировать, пользоваться эвфемизмами, избегать хамства и не смешивать цензуру с вежливостью. С последним, впрочем, становилось все сложнее, когда политкорректность превратилась в воинственную идеологию, требующую жертв. Особенно — в академии, наполненной запуганными профессорами и обидчивыми студентами, иногда напоминающими хунвейбинов.

Меня эта эпидемия почти не коснулась, но я рад, что пришел откат и для этой цензуры. Как и обещал Бродский, «жизнь качнется вправо, качнувшись влево».

Соглядатай

Напечатав первую статью в перестроечной России, мы с Петром Вайлем из внутренней на нее рецензии узнали, что «зарубежные авторы не переходят установившиеся границы гласности».

За годы жизни в Америке мы не то что забыли про границы, скорее мы перестали их ощущать омертвевшим органом, чуявшим цензуру. Правда, он быстро ожил, когда мы впервые навестили отечество, которое еще — но недолго — называлось СССР. Придя в дружественный журнал, мы принесли текст и, чтобы не расставаться с ним, попросили снять копию, но тут же осеклись, вспомнив, что в наше время за ксерокс сажали.

— Вы недооцениваете прогресс свободы, — смеясь, сказал редактор. — Сейчас позвоним Сергею Петровичу, закажем ключи от копировальной, и послезавтра все будет готово.

В том, что он был прав насчет прогресса, я убедился, когда год или два спустя в московской газете появилась полоса ученого коллеги. Этот философский очерк освещал психоаналитические тонкости отечественных комплексов и назывался лаконично: «Говно».

Владимир Набоков. Источник: Википедия

С тех пор выяснилось, что без границ жить лучше, а писать труднее. Упразднение цензуры уничтожило и эзоповую поэтику, которая многократно усложняла написанное. Говорим одно, подразумеваем другое, дразним третьим, получается четвертое, иногда, как в случае с лучшим мастером этой словесности Аркадием Белинковым, чрезвычайно искусное, но годное исключительно ко внутреннему употреблению.

Без надбавки за страх литература вернулась восвояси. Оставленная цензором, она, мечтая о гамбургском счете, заняла лишь свое место, не претендуя на чужое даже в стране, где поэт был «больше, чем поэт».

В отсутствие цензуры и рубежи между Востоком и Западом стали менее заметны. По обе стороны свои говорили об одном и том же, чаще всего о Бродском.

Тем труднее стал путь обратно. Возвращение к прошлому требует напряжения иных душевных сил. Ведь теперь ты рискуешь не собой: одно дело стоять под ударом, другое — подталкивать к этому друзей, редакторов, единомышленников. Нельзя навязывать свободу за чужой счет. Так же, впрочем, как и играть по чужим правилам, которые ты не признаешь ни справедливыми, ни допустимыми.

Крутясь под напором противоположных сил, я вновь стал чувствовать себя нелепым иностранцем в стране своего языка — вроде Пьера Безухова на Бородинском поле, который не понимает батальной ситуации и не знает, что с собой делать.

Еще хуже, что, когда боишься не за себя, страх отравляет общение, ибо в диалоге участвует соглядатай. Его немое присутствие вынуждает к идиотским недомолвкам, которые, как мы знаем по старому опыту, никого не обманывают. Вот так в мое время все многозначительно обсуждали книгу «Архип и Лёнька», надеясь, что в ней не узнают искаженное название труда Солженицына.

Я, конечно, знаю, где выход из этого мучительного положения. Он в очередном и решительном разделе отечественной словесности на независимую и разрешенную. Прожив полвека в эмиграции, я отлично помню, как работает эта модель. Уже вновь десятки журналов и издательств разных стран вернулись на свои посты. В Нью-Йорке, например, открылось несколько новых книжных магазинов. Характерно, что первым делом они торгуют детской литературой, явно рассчитывая воспитать новое поколение русских читателей на свободе…

Все это, конечно, уже было, но история повторяется не совсем. Новый фактор в наших отношениях с цензурой заключается в том, что теперь все помнят время, когда ее не было.

Отмена цензуры — словно потеря невинности: радикальное, незабываемое и неотменимое событие, с которым предстоит жить.

Нью-Йорк

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов»

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68