Эта публикация продолжает цикл статей социолога Алексея Семенова-Труайя о феномене памяти и попытках государства поставить его себе на службу.

Загадка исчезнувшего мгновения

Пять минут назад вы читали первый абзац этой статьи. Где он сейчас?

Не в книге — буквы остались, но тот момент чтения, с вашими мыслями, эмоциями, контекстом — исчез. Не в мозге — нейроны перестроились миллион раз с тех пор. Прошлое испарилось, растворилось, перестало существовать.

И все же вы помните его. Более того — принимаете решения, основываясь на том, чего больше нет. Строите завтрашний день из материала вчерашнего. Спорите о событиях, которых никто из спорящих не видел. Мстите за обиды, нанесенные давно умершими людьми.

Как возможна память о том, чего нет?

Этот вопрос мучил мыслителей две с половиной тысячи лет. И каждая эпоха отвечала на него по-своему — не потому, что предыдущие ответы были неверными, а потому, что сам вопрос менялся вместе с тем, как люди понимали время, личность, общество.

История изучения памяти — это детективное расследование, где главный подозреваемый постоянно меняет обличье. То он предстает восковой дощечкой души, то рекой длительности, то полем социальных рамок, то пластилином, из которого власть лепит удобное прошлое.

Попробуем проследить за этими превращениями. Но предупреждаю: к концу первой части мы не получим ответа. Мы только поймем, почему память — это проблема, а не данность.

Сократ и парадокс познания

Начнем со странного диалога Платона «Менон», где Сократ задает юноше-рабу геометрические вопросы. Раб, никогда не учившийся математике, вдруг начинает давать правильные ответы.

Как такое возможно?

Сократ предлагает радикальную версию: душа помнит знания из прошлых жизней. Познание — это не получение нового, а припоминание забытого. Вся мудрость уже была — надо лишь вспомнить.

Звучит мистически. Но за этим стоит серьезная проблема: откуда берутся идеи, которых нет в опыте? Почему ребенок понимает, что такое справедливость, если никогда не видел ее чистого воплощения?

Сократовский ответ:

потому что идея справедливости существует до опыта, где-то в мире идеальных форм. Память — это связующая нить между вечным миром идей и преходящим миром вещей.

Здесь впервые прозвучала мысль, которая будет повторяться в разных обличьях тысячелетиями: память — не просто психологическая функция, а то, что делает нас людьми, связывает с чем-то большим, чем мимолетное «здесь и сейчас».

Платон: восковая дощечка души

В диалоге «Теэтет» Платон предложил метафору, определившую размышления о памяти на два тысячелетия вперед.

Представь, говорит он, что в душе каждого человека есть восковая дощечка. Когда мы что-то воспринимаем, на воске остается отпечаток — как от печати на сургуче. Пока отпечаток четкий, мы помним. Когда стирается — забываем.

У кого-то воск мягкий и чистый — такие люди легко запоминают, но так же легко забывают, ибо новые впечатления стирают старые. У других воск твердый и неровный — им трудно запомнить, но раз запомнив, они хранят знание долго.

Элегантно. Но вот загвоздка: если память — это отпечаток на воске, то помнить можно только то, что было воспринято. А как быть с тем, чего мы не видели, но знаем? Как хранятся абстрактные идеи — справедливость, красота, истина? Их никто никогда не воспринимал чувствами.

Платон решает проблему через теорию припоминания: абстрактные идеи душа видела до рождения, когда пребывала в мире идеальных форм. Земная жизнь — это процесс постепенного вспоминания того, что душа знала изначально.

Красивая философия. Но уязвимая: если все знание — это припоминание, откуда берется новое?

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Аристотель: след прошлого восприятия

Ученик Платона отверг мистику учителя. Для Аристотеля память — не связь с миром идей, а биологическая функция, общая у людей и животных.

В трактате «О памяти и припоминании» он пишет: память — это обладание образом как копией прошлого восприятия. Ключевое слово — «прошлого». Нельзя помнить настоящее или будущее. Память всегда отсылает к тому, чего уже нет.

Но как возможно «обладать» тем, чего нет? Аристотель предлагает различие: есть образ (то, что существует сейчас в душе) и первообраз (то, что было когда-то и чего больше нет). Память — это образ, который указывает на исчезнувший первообраз.

Звучит просто. Но попробуйте подумать об этом чуть дольше: я помню нечто, чего больше нет, через нечто, что есть сейчас, но не тождественно тому, что было. Память оказывается парадоксальным мостом между бытием и небытием.

Аристотель идет дальше. Он замечает: помнить и припоминать — разные вещи. Память непроизвольна — образы всплывают сами. Припоминание — это поиск, активное усилие восстановить забытое. Это почти охота: ты знаешь, что знал нечто, но никак не можешь схватить ускользающий образ.

Почему же одно вспоминается легко, а другое с трудом? Аристотель нащупывает ответ: важны ассоциации. Образы связаны между собой — по сходству, по контрасту, по смежности во времени. Тронув одну нить, можешь вытащить целую сеть воспоминаний.

Эта идея окажется на удивление живучей. Через два тысячелетия британские эмпирики (Локк, Юм, Милль) построят на ней целую теорию, а в ХХ веке нейробиологи обнаружат, что память действительно работает как сеть ассоциативных связей.

Но у Аристотеля остается неразрешенная проблема:

если память — это образ прошлого восприятия, то как быть с памятью о том, чего никто не воспринимал? О предыстории рода? О событиях, случившихся до нашего рождения?

Этот вопрос древние так и не решат. Понадобится почти две тысячи лет, чтобы кто-то догадался: память может быть не только индивидуальной.

Античные философы бились над вопросом «где хранится прошлое?». Христианские мыслители задали вопрос страннее: а существует ли прошлое вообще?

Августин: парадокс трех несуществующих времен

В «Исповеди» (книга XI) Августин Блаженный формулирует загадку, от которой кружится голова.

Что такое время? Если меня не спрашивают, я знаю. Если спросят и попробую объяснить — не знаю.

Он начинает рассуждать: прошлое уже не существует. Будущее еще не существует. Настоящее — это лишь неуловимое мгновение, которое постоянно исчезает, превращаясь в прошлое.

Получается парадокс: все три времени не существуют. Прошлого уже нет, будущего еще нет, настоящее — это граница между двумя несуществованиями, сама по себе лишенная протяженности.

Но если времени нет, как мы можем помнить прошлое, ждать будущего, переживать настоящее?

Августин предлагает решение: время существует в душе. Не объективно, а субъективно. Есть три формы присутствия:

- Настоящее прошедшего — это память.

- Настоящее настоящего — это внимание, созерцание.

- Настоящее будущего — это ожидание, предвосхищение.

Все три — здесь, сейчас, в душе. Прошлое не «где-то там, позади», а присутствует в памяти прямо сейчас. Будущее не «где-то там, впереди», а существует в ожидании.

Это революционная идея: время — не объективный контейнер, в котором текут события, а способ, каким душа переживает последовательность.

Августин понимает: память — это не хранилище образов (как у Платона), а модус присутствия прошлого в настоящем. Это не склад, а живая деятельность души, которая удерживает исчезнувшее, не давая ему окончательно кануть в небытие.

Но он сталкивается с новой загадкой.

Как можно измерить время, если его нет? Как сказать «это длилось дольше, чем то»? Ведь пока мы измеряем прошедшее, его уже нет, а будущее, которое мы собираемся измерить, еще не наступило?

Августин предлагает: мы измеряем не само время, а след, оставленный временем в душе. Память длительности — вот что мы измеряем. Не объективные часы, а внутреннее переживание протекания.

Здесь прорастает зерно идеи, которая через полторы тысячи лет расцветет у Анри Бергсона: время — это не что-то внешнее, а внутренняя длительность сознания.

Августин останавливается на пороге вопроса, который не мог задать: а если память — в душе, то как возможна общая память? Как целый народ помнит свое прошлое? Для христианского мыслителя каждая душа индивидуальна, бессмертна, неповторима. Коллективная душа — это ересь.

Чтобы додуматься до коллективной памяти, миру придется пережить еще несколько эпох.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Порог Нового времени: память или забвение?

Между Августином и следующим прорывом — странная пустота. Средневековье мало интересовалось памятью как философской проблемой. Возникали техники памяти — мнемонические приемы для запоминания проповедей, молитв, текстов. Но саму природу памяти почти не обсуждали.

Почему?

Возможно, потому, что для средневекового человека прошлое не было проблемой. Мир виделся неизменным — вчера, сегодня, завтра одинаковы. Время циклично: весна, лето, осень, зима повторяются, как литургический календарь. История движется по кругу, от творения к Страшному суду, а между этими точками — вечное воспроизведение одного и того же.

Зачем изучать память, если нечего менять?

Все меняется с Возрождением и Реформацией. Вдруг оказывается: мир не таков, каким был всегда. Есть античность — другая, потерянная. Есть христианство раннее — не такое, как сейчас. История вдруг обнаруживает разрывы, повороты, точки бифуркации.

Появляется проблема: как восстановить утраченное?

Гуманисты роются в архивах, разыскивая забытые рукописи. Реформаторы требуют вернуться к истокам, к «подлинному» христианству.

Но чем больше ищут прошлое, тем больше понимают: его нет. Есть только следы — тексты, руины, легенды. А что за ними стояло — приходится реконструировать.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Память из данности превращается в проект. Нужно не просто помнить, а решить, что именно помнить и как это интерпретировать.

Но философия Нового времени идет мимо этой проблемы. Декарт, Спиноза, Лейбниц интересуются познанием, разумом, идеями — но не памятью как таковой. Она растворяется в теориях восприятия и ассоциаций идей.

Англичане-эмпирики (Локк, Юм) строят теории о том, как опыт формирует знание. Память для них — лишь механическое удержание впечатлений. Важно, но не интересно. Как печать, которая просто сохраняет форму.

Кант вообще не считает память важной темой. В «Критике чистого разума» она проскальзывает мельком, как одна из способностей души, но не заслуживает отдельного анализа.

Память оказалась в слепой зоне философии Нового времени.

Понадобится грандиозное потрясение — превращение Европы в индустриальное общество, где все меняется на глазах одного поколения, — чтобы философы снова задумались: а что, собственно, мы теряем, когда теряем прошлое?

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

XIX век: романтический бунт и позитивистское равнодушие

Девятнадцатый век разорвало противоречие.

С одной стороны — романтики, которые открыли уникальность каждого народа, каждой эпохи. Гердер, Гегель, братья Шлегели твердили: нельзя мерить прошлое мерками настоящего. У каждого времени — свой дух (Zeitgeist). История — не прогресс от варварства к цивилизации, а калейдоскоп неповторимых миров.

Появляется идея народного духа (Volksgeist) — некоего коллективного сознания, которое хранит традиции, язык, обычаи. Это еще не память в социологическом смысле, но уже движение в ту сторону: прошлое живет не в архивах, а в народной культуре.

С другой стороны — позитивисты, которые мечтали превратить историю в науку. Огюст Конт требовал изучать законы общественного развития, как физики изучают законы природы. Г.Т. Бокль пытался создать математическую социологию. Карл Маркс искал объективные законы исторического материализма.

Для позитивистов память — это мусор. Субъективное, эмоциональное, ненадежное. Наука должна опираться на факты, а не на воспоминания. История — это реконструкция того, что действительно было, а не того, что кто-то думает, что было.

Получилась патовая ситуация:

- Романтики говорят: прошлое живет в коллективной памяти народа!

- Позитивисты отвечают: память — это иллюзия! Только факты имеют значение!

Никто из них не додумался до ключевого вопроса: а что, если память САМА является фактом? Что, если важно не то, что было «на самом деле», а то, как люди это помнят?

Этот вопрос возникнет только в начале ХХ века. И зададут его не философы, а социологи.

Рубеж веков: рождение социологии памяти

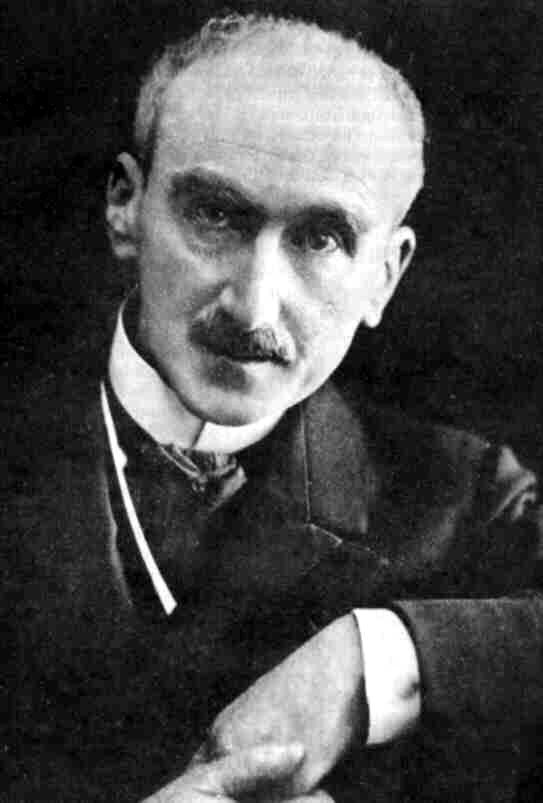

Анри Бергсон. Фото: википедия

1896 год. Анри Бергсон публикует «Материю и память» — книгу, которая перевернет представления о времени.

Бергсон начинает с простого наблюдения: мы привыкли думать о времени как о линии, на которой прошлое, настоящее и будущее расположены последовательно. Как кадры кинопленки.

Но это иллюзия. Время мы не проживаем — мы его пространственно представляем, разрезая на удобные сегменты (секунды, минуты, годы). Это полезно для практики, но искажает суть.

Настоящее время — это длительность (durée) — непрерывный поток становления, где прошлое не исчезает, а непрерывно вливается в настоящее, создавая будущее.

Представьте мелодию. Вы слышите ноту сейчас. Но понимаете ли вы ее? Нет — пока не удерживаете в сознании предыдущие ноты. Мелодия — это целое, которое существует только как длительность, где прошлое (уже прозвучавшие ноты) и настоящее (звучащая нота) нераздельны.

Память — это и есть длительность. Не хранилище прошлого, а сама ткань сознания, которая делает возможным переживание настоящего.

Бергсон различает два вида памяти:

- Память-привычка — механическое повторение (как выученные движения).

- Память-образ — уникальное, неповторимое воспоминание о событии.

Первая — это тело запоминает. Вторая — дух хранит. Первая полезна. Вторая делает нас личностями.

Идеи Бергсона прогремели. Но они касались индивидуального сознания. А что с памятью коллективной?

Почти одновременно с Бергсоном Эмиль Дюркгейм создает социологию — науку об обществе как реальности sui generis, то есть особого рода, несводимой к сумме индивидов.

В «О разделении общественного труда» (1893) он вводит понятие коллективного сознания — совокупности верований, ценностей, норм, общих для членов сообщества.

Это революционная идея: есть реальность, которая не является индивидуальной, но существует. Нельзя найти «коллективное сознание» в какой-то одной голове — оно распределено между всеми, но не сводится к их сумме.

Дюркгейм пока не говорит о «памяти», но закладывает фундамент: если есть коллективное сознание, значит, есть и коллективная память — то, что общество помнит как целое, независимо от того, помнит ли это каждый его член.

Он замечает: современные общества теряют коллективное сознание. Разделение труда создает индивидуализм. Люди больше не разделяют общих ценностей и воспоминаний. Это опасно — ведет к аномии, распаду социальных связей.

Эмиль Дюркгейм. Фото: википедия

Но Дюркгейм умирает в 1917-м, не развив идею коллективной памяти. Это сделает его ученик.

1925 год. Морис Хальбвакс публикует «Социальные рамки памяти» — книгу, с которой начинается sociology of memory как отдельная дисциплина.

Его тезис прост и радикален: индивидуальной памяти не существует.

Казалось бы, абсурд. Как это — не существует? Я же помню свое детство, первую любовь, вчерашний завтрак! Это моя память!

Хальбвакс возражает: попробуйте вспомнить что-то, не используя язык. Попробуйте вспомнить без опоры на категории времени и пространства, которые дало вам общество. Попробуйте вспомнить событие, не локализуя его в системе социальных связей (кто там был, что означало).

Не получится. Мы вспоминаем с помощью социальных инструментов — языка, категорий, схем, которые предоставляет группа.

Более того: что мы помним, зависит от того, кто мы сейчас. Встретьте одноклассника через тридцать лет — он напомнит вам эпизоды, которые вы начисто забыли. Почему? Потому что для него они были значимы, а для вас нет. Или наоборот.

Память структурирована «социальными рамками» — пространством, временем, языком той группы, к которой мы принадлежим. Семья помнит одно. Профессиональное сообщество — другое. Нация — третье.

Морис Хальбвакс. Фото: википедия

Хальбвакс замечает: у каждой группы свой горизонт памяти. Семья помнит три-четыре поколения. Профессиональная корпорация — время жизни института. Нация может помнить столетия — но это уже не живая память, а историческая память, конструируемая историками.

И здесь — ключевой поворот. Хальбвакс разделяет:

- Коллективная память — живая, эмоциональная, текучая; она служит идентичности группы.

- Историческая память — мертвая, объективная, застывшая; она начинается там, где кончается традиция.

Когда последний носитель живой памяти умирает, прошлое становится историей — объектом для реконструкции. Но пока живы те, кто помнит, — это память.

«История начинается там, где заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память».

Это было написано в 1925 году. Через двадцать лет Европа будет лежать в руинах после Второй мировой. И новое поколение социологов и историков зададутся вопросом: как возможна коллективная память о травме? И кто решает, что помнить, а что забыть?

Но это уже тема для второй части нашего расследования.

Промежуточный вердикт: память проблематична

Мы прошли две с половиной тысячи лет — от Сократа до Хальбвакса. И что мы узнали?

- Память — не хранилище прошлого. Это становится ясно уже у Августина. Прошлого нет — есть только способ присутствия прошлого в настоящем.

- Память — не индивидуальная способность. Хальбвакс показывает: мы помним с помощью общества и в соответствии с нашей социальной позицией.

- Память — это конструкция. Бергсон и Хальбвакс сходятся: память не фотографирует прошлое, а интерпретирует его через призму настоящего.

Но остаются вопросы, которые мыслители первой половины ХХ века не успели задать:

- Если память конструируется, то кто ее конструирует?

- Кто решает, какие события достойны памяти, а какие подлежат забвению?

- Что происходит, когда разные группы помнят одно и то же событие по-разному?

- Можно ли манипулировать коллективной памятью?

- И если да — как это делается и к чему ведет?

Эти вопросы станут центральными во второй половине ХХ века. Особенно после того, как мир столкнется с проблемой: как помнить Холокост? Как помнить ГУЛАГ? Как обществу жить с травматическим прошлым, которое одни хотят забыть, а другие — увековечить?

Вторая часть нашего расследования покажет, как память из философской загадки превратилась в политическое оружие. И как разные национальные школы — западная и российская — искали ответы на вопрос: кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее.

Продолжение следует.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68