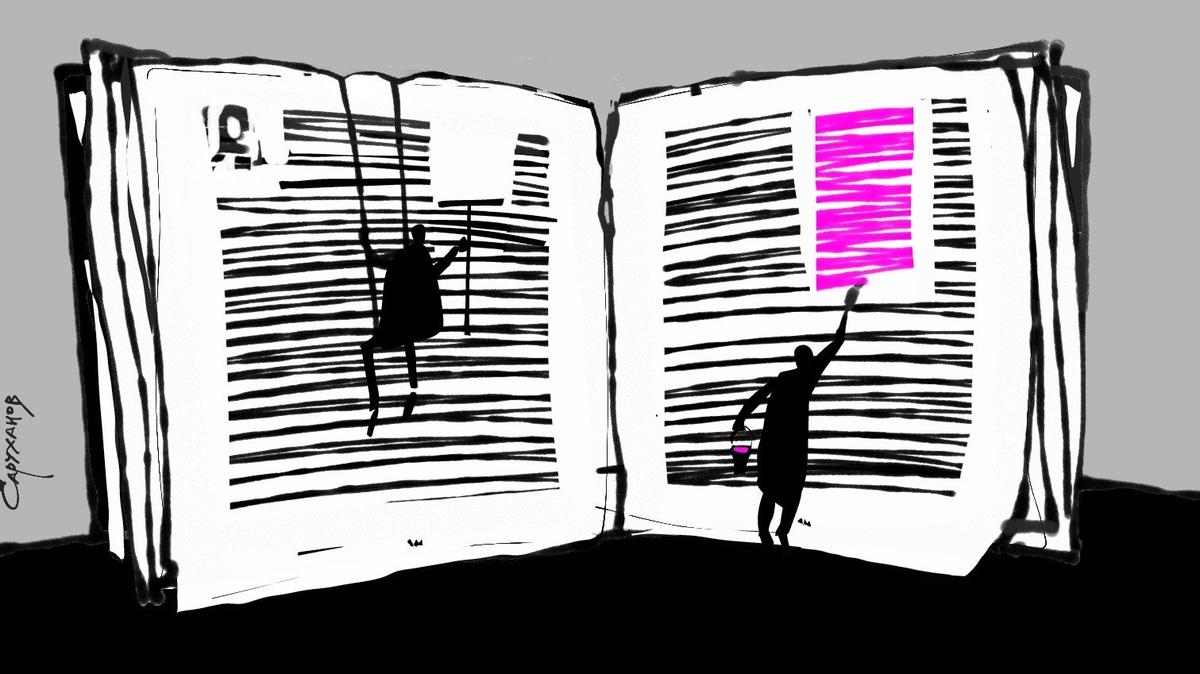

«Кто контролирует прошлое, контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое», — пророческие слова Оруэлла из «1984» перестали быть антиутопией. Они стали описанием реальности XXI века, где войны все чаще ведутся не за территории, а за интерпретации истории.

Представьте: вы просыпаетесь в стране, где вчера было другим. Сегодняшние герои завтра станут предателями, трагедия превратится в триумф, позор — в гордость. Добро пожаловать в мир политики памяти — искусство превращать прошлое в инструмент власти над настоящим.

Когда прошлое стало политическим

Память всегда была политичной — это понимали еще древние властители, воздвигавшие триумфальные арки и разрушавшие памятники поверженным врагам. Но политика памяти как систематическая практика — явление XX века, когда государства научились тотально управлять коллективным сознанием.

Термин появился в 1980-х годах в работах немецких и французских исследователей. Они заметили:

после Второй мировой войны европейские общества по-разному «работают» с травматическим прошлым. Германия строит мемориалы жертвам нацизма. Франция долго молчит о Виши. СССР создает культ Великой Отечественной. Каждый выбор — политический.

Политика памяти — это целенаправленное, систематическое взаимодействие различных социальных акторов (власти, общественных организаций, медиа, экспертного сообщества) в публичном пространстве с целью утверждения определенных интерпретаций национального прошлого.

За этим академическим определением — драма. Это битва за право определять, что было «на самом деле». Кто герой, кто злодей. Что победа, что поражение. О чем помнить с гордостью, о чем молчать со стыдом.

Поле памяти

Пьер Бурдье ввел метафору социального поля — пространства, где различные агенты борются за ресурсы и власть. Поле памяти — особая арена, где сталкиваются конкурирующие версии прошлого.

Это не абстракция, а вполне конкретная реальность. Поле памяти материализуется в учебниках истории, памятниках на площадях, государственных праздниках, музейных экспозициях, исторических фильмах, публичных дискуссиях. Везде, где общество говорит о своем прошлом, разворачивается борьба за смыслы.

Игроки на поле

Государство — самый мощный игрок. Оно контролирует образование (пишет учебники), законодательство (определяет, какие интерпретации легальны), символическое пространство (решает, кому ставить памятники), ритуалы (учреждает праздники). Цель государства — легитимация существующего порядка через связь с прошлым.

Общественные организации отстаивают альтернативные версии. «Мемориал»* сохраняет память о репрессиях, ветеранские союзы — о войне, национальные движения — о своих героях, церкви — о религиозных традициях. Они часто конфликтуют с государственной линией.

Профессиональные историки претендуют на объективное знание, но тоже вовлечены в политику памяти. Выбор темы исследования, интерпретация источников, язык изложения — все это имеет политическое измерение.

Медиа формируют повестку дня — выбирают, какие события прошлого обсуждать.

Исторический фильм может изменить массовые представления сильнее, чем десяток монографий.

Семьи и локальные сообщества хранят свои версии истории, часто не совпадающие с официальными. Это низовой уровень поля памяти, наиболее устойчивый к внешнему давлению.

Право на нарратив: главный приз

Все эти акторы борются за право на нарратив — возможность определять доминирующую версию прошлого. Победитель получает символическую власть: его интерпретация становится «общепринятой истиной», входит в учебники, отражается в памятниках, определяет национальную идентичность.

Проигравшие не исчезают. Их версии уходят в подполье — циркулируют в семейных кругах, маргинальных сообществах, альтернативных медиа. Они ждут момента, когда баланс сил изменится, чтобы вновь заявить о себе.

Нарративы «сверху» и «снизу»: вертикаль памяти

В поле памяти существует принципиальное разделение между двумя типами исторических рассказов.

Фото: Агентство «Москва»

Официальные нарративы: голос власти

«Нарративы сверху» создаются властными институтами и экспертными сообществами, близкими к власти. Это версии прошлого, которые легитимируют существующий политический порядок, обосновывают претензии на власть («мы наследники великой традиции»), мобилизуют население вокруг национальных целей, формируют желаемую идентичность граждан.

Официальные нарративы транслируются через все доступные каналы: государственное телевидение, школьные учебники, музеи, памятники, официальные церемонии. Они обладают институциональной силой — поддержкой закона, бюджета, административного ресурса.

Но у них есть слабость: оторванность от живого опыта. Когда официальная версия слишком расходится с тем, что люди помнят сами или слышали от родителей, возникает недоверие.

Народная память: голоса снизу

«Нарративы снизу» рождаются в семьях, дружеских компаниях, локальных сообществах. Это истории о том, как обычные люди переживали исторические события — часто совсем не так, как описывают учебники.

Американский социолог Джеймс Скотт показал: подчиненные группы всегда создают «скрытые транскрипты» — альтернативные версии реальности, не совпадающие с официальным дискурсом. Публично люди могут повторять официальные формулы (это «публичный транскрипт»), но в приватном пространстве руководствуются иными представлениями.

Бабушка, рассказывающая внуку о войне, передает не хронику из учебника, а личный опыт. Ее версия может противоречить официальной, но для семьи она — истина. Эти низовые нарративы обладают аутентичностью переживания, эмоциональной силой, но лишены институциональной поддержки.

Подавленная память

Взаимодействие нарративов сверху и снизу создает динамическое напряжение в обществе. Возможны разные сценарии.

Консенсус: официальная версия резонирует с народной памятью. Так было в СССР с памятью о Великой Отечественной — государственный нарратив о героизме совпадал с семейными историями.

Конфликт: официальная версия радикально расходится с живым опытом. Так происходило в СССР с памятью о репрессиях — государство молчало, семьи помнили.

Это создавало когнитивный диссонанс: кому верить — учебнику или бабушке?

Подавление: власть пытается силой навязать свою версию, криминализируя альтернативные. Но подавленная память не исчезает — она уходит глубже, накапливая социальную энергию для будущего взрыва.

Инструменты политики памяти: арсенал власти

Как государство управляет коллективной памятью? У него есть целый набор инструментов.

Законы о памяти превращают определенные интерпретации истории в юридическую норму.

Во Франции запрещено отрицание Холокоста — до пяти лет тюрьмы. В России криминализована «реабилитация нацизма» и «оскорбление памяти защитников Отечества». В Польше нельзя обвинять поляков в соучастии в Холокосте. На Украине запрещены советские символы.

Эти законы превращают исторические споры в судебные процессы. Историческая истина становится предметом уголовного преследования. Критики говорят: это ограничивает свободу исследований. Сторонники отвечают: некоторые вещи слишком важны, чтобы оставлять их на откуп спорам.

Школьный учебник — мощнейший инструмент формирования коллективной памяти. Дети, выросшие на определенной версии истории, будут считать ее естественной, единственно возможной.

Контроль над содержанием учебников — стратегический приоритет любого государства.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России Министерство просвещения утверждает единую концепцию преподавания истории. В США каждый штат определяет свою программу — отсюда «войны учебников».

Особенно острые споры вызывают травматические периоды: репрессии, войны, революции. Как рассказывать детям о Сталине? О гражданской войне? О распаде СССР? От ответа зависит, какими гражданами они станут.

Памятники, музеи, мемориалы — материализация памяти в пространстве. Монумент на площади говорит: это важно, это нужно помнить. Отсутствие памятника говорит: это не важно, это можно забыть.

Государство решает, кому ставить памятники. После 1991 года в России снесли Дзержинского, поставили Колчака. После 2014-го на Украине демонтировали Ленина, воздвигли памятники УПА**.

Каждое решение — политическое высказывание о том, какое прошлое считается легитимным.

Праздники — ритуальное воспроизводство памяти. День Победы в России, День независимости в Украине, День памяти Холокоста в Израиле — эти даты структурируют коллективное время, напоминая, что важно для нации.

СМИ создают «повестку дня» — определяют, какие события прошлого обсуждать. Документальный фильм, художественный сериал, ток-шоу формируют массовые представления об истории.

В авторитарных режимах государство контролирует основные медиа. В демократических — влияет через финансирование, лицензирование, косвенное давление. Но и там, и там медиа — ключевой канал трансляции исторических нарративов.

Архивная политика

Что будет доступно исследователям? Какие документы рассекретят, какие останутся закрытыми? Доступ к архивам — вопрос политический.

В России периодически меняется режим доступа к документам о репрессиях. В Украине открыли архивы КГБ. В США долго засекречивали материалы о войне во Вьетнаме. Контроль над источниками — контроль над возможными интерпретациями.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Фото: Агентство «Москва»

Невидимые цензоры

Интернет радикально изменил правила игры в политике памяти. Теперь любой может стать создателем исторического нарратива.

Блогер с миллионом подписчиков влиятельнее академического историка. Youtuber, выпускающий видео о войне, формирует представления молодежи эффективнее школьного учебника.

Это подрывает монополию государства на историю. Альтернативные версии циркулируют свободно, находят аудиторию, создают контр-нарративы. Цифровая память плюралистична.

Алгоритмическое управление

Но демократизация обманчива. Алгоритмы социальных сетей и поисковиков определяют, что мы видим. Google решает, какие источники показать первыми. Facebook*** выбирает, какие посты попадут в ленту. YouTube рекомендует видео, поддерживающие уже имеющиеся взгляды.

Алгоритмы становятся новыми агентами памяти, невидимыми цензорами, определяющими, что мы помним, а что забываем. И, в отличие от государства, они не подотчетны обществу.

Мемы и вирусность

Цифровая культура создала новые формы коммеморации. Исторические мемы — саркастические картинки про Сталина, ироничные ролики о революции — формируют отношение к прошлому у молодежи.

Вирусность меняет логику распространения нарративов. Теперь побеждает не самая правдивая, а самая захватывающая версия. Та, которой хочется поделиться. Эмоция важнее факта, зрелищность — достоверности.

Политика памяти давно перешагнула национальные границы. Идут войны нарративов между государствами.

Россия и Украина борются за советское наследство. Китай и Япония не могут договориться о Второй мировой. Турция отрицает геноцид армян. Польша спорит с Германией и Россией об ответственности за войну. Эти конфликты влияют на дипломатию, торговлю, военные союзы.

Каждая сторона пытается «экспортировать» свою версию через культурные центры, университетские программы, исторические фильмы. Россия продвигает нарратив о «Великой Победе». США — о «крестовом походе за демократию». Китай — о «веке унижений» и возрождении.

Мягкая сила в XXI веке означает способность навязать миру свою интерпретацию прошлого. Кто контролирует память — контролирует идентичность. Кто контролирует идентичность — контролирует лояльность.

Государство не может проникнуть на кухни

Политика памяти имеет реальные социальные эффекты, часто непредвиденные и опасные.

Когда государство навязывает одну версию истории, общество раскалывается на принявших и отвергнувших. Особенно если официальная версия противоречит живому опыту значительной части населения.

В России спор о Сталине делит общество пополам. На Украине декоммунизация создала раскол между востоком и западом. В США «культурные войны» вокруг Конфедерации разделяют нацию.

Неправильная работа с травматическим прошлым может законсервировать травму, превратить ее в основу идентичности. Общество застревает в роли жертвы, неспособной простить и двигаться вперед.

Примеры: армяне и геноцид, евреи и Холокост, украинцы и Голодомор. Травма становится священным нарративом, сомнение в котором табуируется. Это дает психологическую опору, но блокирует диалог.

Политика памяти часто создает мифы, расходящиеся с фактами. Французский миф о «поголовном Сопротивлении». Советский миф о «великом и мудром Сталине». Американский миф о city upon a hill.

Мифы мобилизуют, вдохновляют, объединяют. Но они же создают иллюзии, мешают критическому мышлению, искажают восприятие реальности.

Когда официальная версия истории радикально меняется, возникает разрыв между поколениями. Деды жили в одной версии прошлого, внуки учат другую. Они не понимают друг друга, потому что говорят о разных историях.

Политика памяти не всемогуща. У власти есть огромные ресурсы, но есть и пределы.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Семейные предания удивительно живучи. Люди могут публично повторять официальные формулы, но дома рассказывать детям совсем другое. Государство контролирует площади, но не может проникнуть на кухни.

Советская власть семьдесят лет пыталась создать «нового человека», но семейная память сохранила дореволюционные ценности, религиозные традиции, альтернативные версии истории.

Михаил Бахтин показал: рядом с официальной культурой всегда существует народная, «карнавальная», переворачивающая официальные смыслы. Анекдоты, частушки, фольклор — формы сопротивления навязанной памяти.

В СССР ходили анекдоты про Сталина и Брежнева, которые подрывали культ вождей эффективнее диссидентских памфлетов.

Как мы уже обсуждали в первой статье, подавленная память не исчезает — она накапливается. Чем сильнее давление, тем мощнее будущий взрыв.

Перестройка в СССР показала: можно семьдесят лет замалчивать репрессии, но когда система ослабнет — миллионы вытесненных воспоминаний хлынут наружу, сметая официальную версию истории.

Диалог вместо диктата

Возможна ли демократическая политика памяти? Где конкурируют разные версии, но ни одна не навязывается силой?

Демократическое общество — это общество конкурирующих версий прошлого. Государство может иметь свою позицию, но не монополию на истину. Разные группы вправе помнить по-своему.

Это создает дискомфорт: нет единой, успокаивающей картины. Но это и условие свободы: каждый может выбирать, какую версию считать убедительной.

Альтернатива навязыванию — диалог. Признание множественности правомерных интерпретаций. Поиск не единственной истины, а общих правил спора: какие аргументы приемлемы, какие источники надежны, как разрешать противоречия.

Это требует высокой политической культуры, готовности слушать неудобное, способности жить с неопределенностью. Но только так возможна память без насилия.

Политика памяти — не академическая проблема. Это вопрос о том, каким обществом мы станем. Авторитарным, навязывающим единственную правду? Или плюралистическим, допускающим множество версий?

Понимание механизмов политики памяти — первый шаг к осознанному выбору. Зная, как власть работает с прошлым, граждане могут решать: принимать навязанные версии или искать альтернативы.

Будущее зависит от того, как мы работаем с прошлым. И в этой работе каждый — не пассивный объект манипуляции, а активный участник конструирования коллективной памяти.

* Признан «иноагентом» и ликвидирован.

** Признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

*** Принадлежит компании Meta, в РФ запрещенной и признанной экстремистской.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68