«В передней зазвонил колокольчик. Он звонил трепетно и нервно, будто медная птичка билась о медные стены.

Ольга побледнела и медленно положила на стол вилку, потом нож. Он посмотрел на часы и раздраженно сказал, что она дура. В десять часов вечера не приходят. Приходят ночью или под утро. Это каждый ребенок знает…»

Так начинается короткий рассказ Ильи Зверева «Защитник Седов», напечатанный в 1963-м. А в 1988-м по нему сняли художественный фильм, хороший, но быстро проскочивший по не самым престижным экранам.

Начинается рассказ с того, как к адвокату приходят три несчастные женщины из города Энска, мужья которых, работники РайЗо, были безвинно приговорены открытым судом к расстрелу. Седова они уговорили (упросили на коленях) — поехать в эту бессмысленную и опасную командировку. Не отпускала жена, не хотел подписывать поручение завконсультацией, отговаривали друзья. И сам он понимал, что незачем ехать.

Попытался пробиться на прием к Большому прокурору, с которым был когда-то знаком.

«…В прокуратуру Союза можно было пройти просто так, без пропуска, хотя в других, в тысячу раз менее важных учреждениях, были введены исключительные строгости при входе и выходе. Тут распахнутые ворота имели свой смысл: любой трудящийся, заподозривший кого-нибудь в шпионаже, диверсии, вредительстве, подкулачничестве, связи с врагами народа или еще в чем-нибудь, мог в любое время дня и ночи прийти и сигнализировать».

Большой прокурор не принял, но его референт пообещал дать телеграмму в Энск, чтобы «исполнение» приостановили.

Седов поехал в Энск.

Заместитель председателя облсуда был красивый, по-военному подтянутый человек, в зеленой сталинке, с орденом Красной Звезды. Он изучающе посмотрел на Седова:

— Послушайте, товарищ защитник, а вам самому не кажется странным… Вы, даже не зная дела, вдруг примчались из Москвы. Спасать врагов народа. А?

Потом он сказал четко и раздельно, будто диктант диктовал:

— Мы, разумеется, примем меры, чтоб разобраться. Чтоб выяснить вашу по-ли-тическую физиономию. И мо-ти-вы…

— Ваше дело выяснять, — сказал Седов мерзким голосом хмелевского Каренина. — Я приехал не кого-то там спасать, а выполнять свой профессиональный долг. В соответствии с советским законом.

Он набрал полные легкие воздуху.

— Вы можете мне отказать письменно. И тогда я вынужден буду сигнализировать… (тут он назвал имя-отчество Большого прокурора), которого я известил об этом деле.

Дело Седову выдали. В нем он прочитал:

«…Гнусное покушение на стахановку полей, участницу Всесоюзного съезда колхозников-ударников Ольгу Дубяк, которую едва не искалечил бык Хмурый (к-з «Светлый путь»), временно сбесившийся от уколов ядовитых лекарств, сделанных с вредительской целью бывш. зоотехником Ростовцевым»… «Бывш. зав. райзо Осмоловский дал подкулачнику Серегину 250 руб. с подлой целью поощрения его на изъятие магнето из трактора «Фордзон» с целью срыва посевкампании…»

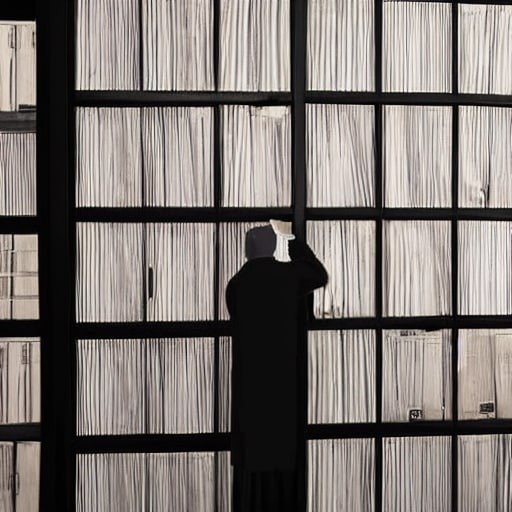

Кадр из фильма «Защитник Седов»

На другой день состоялось новое объяснение с зампредом. Нужно было разрешение на встречу с приговоренными. И опять отказ. И опять — каренинским тоном:

— В таком случае, извольте письменно, а я уж доложу…

Начальник тюрьмы сказал, что бумага из облсуда неправильная, что у него есть своя инструкция по линии НКВД. И там ясно сказано, кого можно допускать к смертникам, и никакие защитники там не названы. Но осужденных для беседы — вывел.

…Седову почему-то стыдно было смотреть в славное, усталое лицо референта, который так и не послал в Энск никакой телеграммы. А тот ничего, был по-прежнему мил и радушен.

Большой прокурор вышел из-за стола и с протянутой рукой пошел навстречу Седову.

Седов и Большой прокурор лет пять назад имели случай скрестить шпаги в одном нашумевшем хозяйственном процессе — о некомплектной продукции. На том процессе они были сторонами. Они были или, во всяком случае, казались равными, а сейчас Седов чувствовал слабость в коленях…

— Я обещаю вам тщательно разобраться в этом деле, — сказал Большой прокурор с церемонной торжественностью…

Через три месяца, выступая на республиканском совещании следственных работников, Большой прокурор упомянул это дело:

— Мы только что столкнулись с беспардонным нарушением социалистической законности. В Энске по статьям 58-7, 58-11, 58-14 были осуждены специалисты райземотдела, которым вменялись в вину фантастические деяния. Как, например, «покушение на стахановку с помощью быка Хмурого». (Смех в зале.) Такая выходящая из ряда вон история стала возможна в обстановке вредительской деятельности ныне получивших по заслугам прокурора области Никишина, его заместителя Зальцмана, только что разоблаченных председателя облсуда Калинина, его заместителя Конюхова, ныне расстрелянных руководителей райкома и райисполкома… (тут был длинный перечень фамилий). И надо, товарищи, повнимательней присмотреться к корням этого дела, не орудует ли там еще какой-нибудь умный, хорошо замаскированный японский шпион со своей братией. Действительно, через неделю обнаружилось, что в Энске орудовал шпион. И именно японский. И с братией…

А тех, четверых, выпустили. За отсутствием состава преступления. И Седова не посадили. То есть тогда. Посадили его уже много лет спустя, в 1952-м… Но просидел Владимир Николаевич совсем недолго. Теперь он уважаемый член Московской коллегии защитников (то есть адвокатов). И те четверо — бывшие смертники — все живы-здоровы.

Этот рассказ — вовсе не художественная литература в чистом виде, и он не случайно посвящен адвокату Владимиру Львовичу Россельсу и описывает реальный случай из его жизни.

Причем у Россельса (Седова в рассказе) вовсе не случайно «дело РайЗо» было хоть и нерядовым, но «провинциальным». Он мог рискнуть и прямо заявить: доводы обвинения абсурдны. Но, скажем, на процессе Бухарина и его подельников позволили ли бы самому смелому адвокату обратиться к тому же (Большому прокурору) Вышинскому, его опыту, его здравому смыслу? А ведь и Бухарина защищали не последние в своей профессии люди, и Вышинский — вот он, за трибуной обвинителя. Но единственное, на что имели право адвокаты, это униженно попросить у суда — милосердия. И уж оценки того, что (не!) сделали их подзащитные, были такие: «чудовищные преступления…», «в истории человечества не найдется примеров, которые можно было бы поставить в один ряд…», «только путем обмана, двурушничества, шантажа им удавалось втягивать в свои злодейские преступления…».

С такими «защитниками» нужен ли государственный обвинитель? Да и сам «суд»?

Кстати, Бухарина и его подельников — всех, кроме наркома Ягоды, — реабилитировали.

Адвокат Каминская

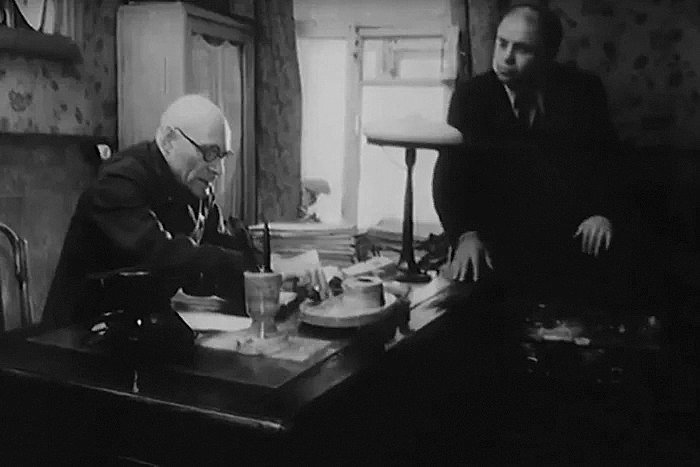

Дина Исааковна Каминская. Фото: архив

10 июля 1970 года глава КГБ СССР и будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов обратился с секретным письмом в ЦК КПСС о «неправильном поведении» в судебных процессах некоторых адвокатов, и в первую очередь — Д.И. Каминской и С.В. Каллистратовой. Председатель КГБ доносил в ЦК КПСС о том, что адвокаты в судебных процессах отрицают наличие состава преступления в действиях подсудимых,

«нередко действуют по прямому сговору с антиобщественными элементами, информируя их о материалах предварительного следствия и совместно вырабатывая линию поведения подсудимых в процессе следствия и суда».

По этому письму было принято решение Секретариата ЦК КПСС. Спустя несколько недель Московский горком партии сообщил в ЦК КПСС, что «адвокаты Каминская, Каллистратова, Поздеев и Ромм впредь не будут допущены к участию в процессах по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 190-1 УК РСФСР» («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»).

Тут надо пояснить.

По действовавшим законам, все адвокаты могут вести во всех существующих в стране судах любые уголовные и гражданские дела. Но негласно действовала система «допуска». Суть этой системы заключается в том, что к делам, подконтрольным КГБ (а это почти все политические дела), допускаются только те адвокаты, которые получают специальное на то разрешение.

И напрасно специалисты по советскому праву стали бы искать в законах СССР какое-либо указание или намек на эту систему.

«Президиум адвокатской коллегии, по согласованию с КГБ, определяет число защитников, которым такой допуск предоставляется. В Москве его имело примерно 10 процентов от общего числа адвокатов, то есть 100–120 человек» —

так пишет Каминская в своих мемуарах.

От каждой консультации допуск получали три-четыре рядовых адвоката, Каминская в течение нескольких лет тоже имела такой допуск.

Но в 1972 году председатель президиума Московской коллегии адвокатов, не усомнившись, мог написать на заявлении Нины Ивановны Буковской (она просила разрешения на то, чтобы Каминская защищала ее сына Владимира Буковского), что «адвокат Каминская не может быть допущена к участию в этом деле, так как право на защиту в подобных делах имеют лишь адвокаты, включенные в список, утвержденный КГБ».

В 1977 году при аналогичном заявлении матери Анатолия Щаранского ее также лишили возможности выбрать защитника для сына, но сделали это — устно.

А ведь это была уже вторая половина 60-х, заканчивалась оттепель.

Принимая защиту по политическим делам, Каминская никогда не опасалась, что может быть арестована.

«Я считала, что, защищая в рамках, поставленных законом (а именно в этом я видела свою профессиональную задачу), я не рискую свободой. Уверена, что и мои коллеги, соглашавшиеся и не соглашавшиеся участвовать в политических процессах, опасались не ареста и не осуждения. Они боялись, с полным для этого основанием, что принципиальная защита (защита, основанная на материалах самого следственного досье и анализе действующих советских законов) может повлечь за собой исключение из коллегии адвокатов, боялись навсегда потерять возможность заниматься своей профессией».

Были случаи, когда в Московской коллегии адвокатов по прямому приказу свыше восстанавливали адвокатов, исключенных за совершение серьезных дисциплинарных проступков или даже за профессиональную безграмотность. Были случаи (и их было немало), когда в Коллегии восстанавливали адвокатов, несправедливо осужденных в годы сталинского террора, а впоследствии реабилитированных. Но адвокатов, исключенных за «политически неправильное выступление в суде», не восстанавливали никогда.

Каминская пишет:

«Для меня давно прошло время юношеских иллюзий. Я не могла также считать, что все беззаконие, жестокость, презрение к человеческой личности в моей стране были связаны только с «нарушением социалистической законности в период культа личности Сталина». После страшных разоблачений на XX съезде коммунистической партии и клятвенных заверений новых правителей, что это никогда не повторится, я видела зарождение и развитие «культа Хрущева». И опять это было связано с ложью и беззаконием, с подавлением всяческой свободы — свободы творить, думать, говорить то, что думаешь. Я поняла, что эта несвобода — свойство системы, ее неотъемлемый признак. Советские диссиденты, которых я защищала, не были ни террористами, ни экстремистами. Это были люди, легально боровшиеся за соблюдение законных и естественных прав человека».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

В политических процессах, в которых участвовала Каминская, она не переходила грань — не солидаризировалась с теми оценками советской действительности, которые декларировали ее подзащитные. Иногда это не вступало в конфликт с совестью, потому что Каминская действительно не разделяла их взглядов. Бывало, что это являлось результатом сознательного компромисса, от которого просто не хватало мужества отказаться. Но «первое за годы моей работы взыскание (в 1971 году) президиум Московской коллегии объявил мне за то, что, произнося речь по политическому делу, я не выявила свою «гражданскую» позицию». Не заклеймила, то есть, своих подзащитных.

Речь об уголовном деле по факту «грубого нарушения общественного порядка на Красной площади», когда семь человек вышли с протестом против ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года.

Каминская вновь перелистывала страницы дела, чтобы проверить себя. И вписывала в свое досье против каждого из свидетелей:

- Свидетель Веселов — сотрудник воинской части 1164…

- Свидетель Богатырев — сотрудник воинской части 1164…

- Свидетель Иванов — сотрудник воинской части 1164…

- Свидетель Васильев — сотрудник воинской части 1164…

Как случилось, что все они оказались в один и тот же день и час в одном и том же месте? Почему ни один из них хотя бы не сказал на допросе, что договорился встретиться со своими сослуживцами или случайно увидел их на Красной площади? Наоборот, они в лицо лгали, рассказывая, что оказались на Красной площади — чисто случайно.

Дина Каминская:

«Такое понятие, как уважение к правосудию, к обязанности гражданина говорить в суде только правду, в Советском Союзе вообще встречается нечасто. Те же свидетели, о которых пишу сейчас, могли не опасаться и привлечения к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Более того, они знали, что ни следователь, ни судья не будут даже пытаться уличить их во лжи, какой бы явной эта ложь ни была. Что потом каждое слово, сказанное ими по подсказке КГБ или прокуратуры, суд будет защищать от критики со стороны адвокатов и самих подсудимых».

Судья Лубенцова отказывала адвокатам и подсудимым в удовлетворении всех существенных ходатайств с категоричной формулировкой: «Суд не видит в этом необходимости».

И судья Лубенцова была права. Действительно не было необходимости. Каким бы ни оказалось содержание документов, об истребовании которых просила защита, какие бы показания ни дал в суде свидетель, о допросе которого ходатайствовали обвиняемые, все подсудимые все равно были бы осуждены с той формулировкой обвинения, которая была одобрена и утверждена еще до суда.

Адвокат Золотухин

Борис Андреевич Золотухин. Фото: Людмила Пахомова, Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

В 1968 году Золотухин защищал Александра Гинзбурга (на знаменитом процессе над Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой), обвиненном, в частности, в изготовлении «Белой книги» по делу Синявского и Даниэля.

Вот о чем говорил защитник:

Борис Золотухин:

«Начну объяснения по существу дела с того, что в формулировке обвинения есть утверждение, которое, не будучи преступлением, тем не менее активно используется против Гинзбурга. Ему приписываются антисоветские убеждения.

Сами по себе убеждения, как известно, не наказуемы, но раз прокурор на них настойчиво ссылается, более того — использует их как незыблемый фундамент всего обвинения, мы не можем оставить это утверждение без ответа. Ибо если шатким, непрочным окажется фундамент обвинения, то не устоит и рухнет вся возведенная на нем постройка. Мы услышали вчера, что сведения об убеждениях подсудимого прокурор почерпнул из весьма своеобразного источника. Им оказался старинный, восьмилетней давности протокол допроса Гинзбурга, не имеющий никакого отношения к нашему делу.

Любое рассмотренное судом дело — гражданское или уголовное — всегда спор двух сторон: истца и ответчика, обвинения и защиты. И всегда решение выносится в пользу только одной стороны, а другая остается недовольной. Не важно, идет ли речь о рутинном деле, или громком процессе. Одни признают приговор убедительным, другие могут считать его сомнительным. Гинзбург был в числе тех, кто считал приговор (по делу Синявского и Даниэля) неверным.

Но в этом он был не одинок. Не согласились с приговором по делу Синявского и Даниэля люди разных политических взглядов, в том числе, и те, кто, разделял коммунистическую идеологию, и те, чей патриотизм несомненен. Я должен напомнить о письме 62-х писателей. Среди них: Корней Чуковский, Илья Эренбург, Павел Антокольский, Вениамин Каверин, Белла Ахмадулина, Юрий Нагибин, Ефим Дорош.

Люди, широко известные советской общественности выдающимся вкладом в развитие социалистической культуры. Нельзя умолчать о том, что писатели не видели антисоветского умысла в произведениях Синявского и Даниэля. Более того, они с тревогой написали: «Мы полагаем, что процесс над Синявским и Даниэлем причинил уже сейчас больший вред, чем ошибки Синявского и Даниэля».

Я напоминаю об этом, чтобы подчеркнуть: отношение Александра Гинзбурга к приговору не было исключительным. Его реакция не была единичной. Нельзя пройти и мимо того, что с Запада, от наших друзей, тоже поступали подобные отклики. Всем памятно письмо Луи Арагона. Оно имеется в материалах дела. Вот что пишет Луи Арагон: «Я не могу представить, чтобы коммунист отнесся с безразличием к приговору, вынесенному по этому делу. Ради блага нашего общего дела мы надеемся, что приговор будет обжалован. Не нам диктовать великой дружественной стране ее поведение, но мы чувствовали бы свою вину, если бы не сказали свое мнение».

В этом деле имеется похожее высказывание Джона Голлана, руководителя английской компартии.

Этим я хочу еще раз подчеркнуть, что точка зрения Гинзбурга на дело Синявского и Даниэля не может быть поставлена ему в вину как отход от коммунистической идеологии.

С учетом обстоятельств, сопровождающих наше дело, в том числе, утверждений об антисоветских убеждениях Гинзбурга, естественно задать вопрос: является ли сборник по делу Синявского и Даниэля антисоветским? Я нахожу ответ в самой формулировке обвинения. Обвинение не называет этот сборник антисоветским, оно считает его лишь тенденциозным. Тенденциозность с точки зрения обвинения состоит в стремлении опорочить процесс по делу двух литераторов.

Я настаиваю на том, что в деле нет решительно никаких данных о том, у Гинзбурга была хотя бы одна бумажка, одобряющая приговор и оставшаяся за пределами сборника. Вы найдете в нем все без исключения статьи как центральных, так и периферийных газет, одобряющие приговор Синявскому и Даниэлю. Позиция тех, кто приветствовал их осуждение, представлена в сборнике с исчерпывающей полнотой, максимальной тщательностью и предельной добросовестностью. Наряду с этим отражена и другая точка зрения — мнение тех, кто не согласен с приговором. Что же это за странная тенденциозность, состоящая в исчерпывающем показе противоположных точек зрения? И если это тенденциозность, то что же тогда объективность?

А теперь посмотрим, подтверждаются ли слова Гинзбурга, его показания? Гинзбург говорит: «Я передал этот сборник высшим должностным лицам. Я передал этот сборник депутатам Верховного Совета». Нам легко убедиться в его правоте. Один экземпляр сборника, адресованный председателю Комитета государственной безопасности СССР, Гинзбург сам отнес в приемную КГБ на Кузнецком Мосту. Этот экземпляр лежит на вашем столе, он перед вами, товарищи судьи. Следствие, проверявшее пути распространения сборника внутри нашей страны, нашло депутата Верховного Совета СССР, писателя Эренбурга, которому Гинзбург вручил сборник. Гинзбург рассказывал следователю, что есть почти надежные сведения о том, что сборник в частном порядке передан председателю президиума Верховного Совета СССР. Но следователь не проверил этих показаний, хотя я считаю их чрезвычайно важными для оправдания Гинзбурга.

Товарищи судьи, мы рассмотрели все, чем обвинение могло обосновать вину Александра Гинзбурга. Оказалось, что материалов, позволяющих вынести обвинительный приговор, в деле нет. Это дает мне почетную привилегию не останавливаться на характеристике личности Гинзбурга, хотя у меня есть такая возможность. Вы помните отзывы о нем свидетелей Столяровой и Пинского, о его личной порядочности, его безупречной честности и интеллигентности. Я не стану говорить об этом, потому что независимо от того, хорош или плох Александр Гинзбург, он невиновен и по закону подлежит оправданию».

Особенно взбесило власть даже не то, что адвокат не оставил камня на камне от всех обвинений (судья этого даже не заметил), а то, что Золотухин посмел сослаться на реакцию «братских коммунистических партий», привел слова «истинных друзей» Советского Союза, таких как Луи Арагон.

21 марта 1968 года решением бюро райкома Золотухин, всеобщий любимец московской адвокатуры, был исключен из партии. Одновременно бюро рекомендовало «президиуму коллегии освободить его от должности заведующего юридической консультацией Дзержинского района». Это указание было выполнено. «Против» на заседании президиума не проголосовал никто.

Борис Андреевич Золотухин был на 20 лет отстранен от профессии. В перестройку он стал депутатом Госдумы, заместителем Гайдара во фракции «Союз правых сил». Я горжусь знакомством с ним.

Адвокат Каллистратова

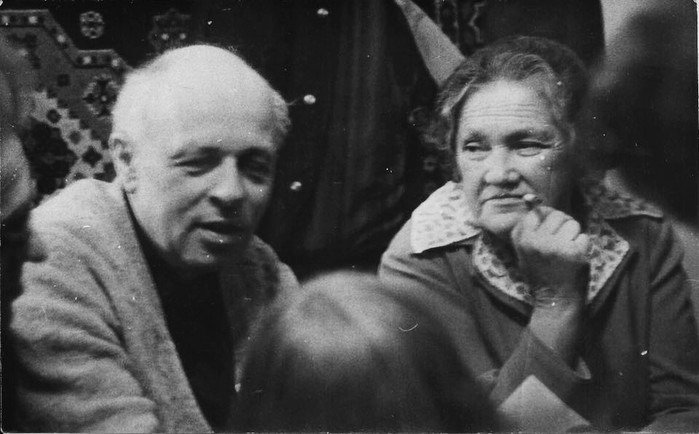

Андрей Сахаров и Софья Каллистратова. Фото: Архив Сахарова

Софья Каллистратова вела десятки, а возможно, и сотни различных дел, как уголовных, так и политических; защищала самиздатчиков, отказников, крымских татар. Среди ее подзащитных были Виктор Хаустов, Вадим Делоне, Иван Яхимович, Петр Григоренко, Наталия Горбаневская. Речи Каллистратовой распространялись в самиздате, были включены в сборники «Правосудие или расправа» и «Полдень».

Летом 1968 года вместе с еще тремя московскими адвокатами она ездила в Ташкент для защиты группы активистов крымско-татарского движения, которые обвинялись в проведении митингов в городе Чирчике, распространении документов, содержащих «заведомо ложные измышления», в сборе денежных средств для «различных незаконных действий».

Все обвиняемые получили или очень небольшие сроки, или условное наказание и были освобождены в зале суда. Судья Сергеев за этот «слишком мягкий» приговор был уволен с работы.

После нескольких политических процессов Каллистратова сама оказалась под следствием КГБ. В ее квартире многократно проводились обыски; изымались письма, документы, пишущие машинки. В 1981 году против Каллистратовой было возбуждено уголовное дело по статье 190-1 («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»).

В августе 1984 года уголовное дело против Софьи Каллистратовой было прекращено в связи с возрастом и состоянием здоровья, но она настаивала на своей невиновности («Я готова предстать перед любым гласным судом!») и в результате добилась пересмотра постановления. Уже в перестройку, в 1988 году, прокуратура Москвы отменила свое постановление от 1984 года и постановила прекратить уголовное дело в отношении Софьи Каллистратовой «за отсутствием в ее действиях состава преступления».

Из заявлений С. Каллистратовой в прокуратуру Москвы.

«6/IX-82 года мне было предъявлено обвинение по статье 190-1 УК РСФСР. Через несколько дней мне было устно сообщено, что дело приостановлено. С тех пор производство по делу не возобновлялось.

В соответствии с ч. V ст. 195 УПК РСФСР и п. 3 ст. УК РСФСР мое дело по ст. 190-1 УК РСФСР, приостановленное и не возобновленное в течение 5-ти лет, должно быть прекращено.

Следовательно, мне должны возвратить все изъятое при обысках имущество.

Это имущество должно храниться до прекращения дела, и почему следственной части Вашей прокуратуры потребовалось полгода для выяснения вопроса, где это имущество, — понять невозможно.

Прошу Вас дать мне исчерпывающий ответ на вопрос, где и когда я могу получить свое имущество.

21/V-1988 г.

…Никакого уведомления о прекращении уголовного дела против меня 31/VIII-1984 г. по основаниям ст. 6 УПК РСФСР я не получала и очень сомневаюсь, что оно мне было послано…

Обращаю Ваше внимание на то, что я 5 лет ждала истечения сроков, предусмотренных ч. V ст. 195 УПК РСФСР, п. 3 ст. 48 УК РСФСР для прекращения приостановленного дела и только в октябре 1987 года обратилась в прокуратуру с требованием о возврате мне изъятых при обысках вещей и материалов. 8 месяцев потребовалось Вашему аппарату для разрешения столь простого вопроса, и в письмах от 4/XI-87 г. и от 7/XII-87 г. начальник следственного отдела В. П. Конин ни словом не обмолвился о том, что уголовное дело против меня прекращено еще в 1984 году и что об этом было послано извещение.

В третий раз (теперь уже в Вашем письме) мне сообщается, что пишущие машинки возвращены моей дочери в апреле 1983 года.

Я уже писала дважды, что до этих машинок мне нет никакого дела, они не мне принадлежат и не у меня изъяты. Сообщите, где мои машинки, изъятые у меня при обысках, произведенных следователем УКГБ СССР по г. Москве Капаевым и переданные впоследствии в следственный отдел прокуратуры г. Москвы. Вы (имеется в виду зампрокурора Москвы Ю. Смирнов. — П. Г.) пишете, что сведений о поступлении в прокуратуру г. Москвы «иных материалов», «изъятых в ходе обысков», не имеется. Это неправда. Вас ввели в заблуждение работники Вашего аппарата. Во-первых, Ваш следователь Воробьев мне лично сказал, что все изъятое у меня при обысках КГБ передано ему. Во-вторых, я сама лично видела в кабинете у Ю.А. Воробьева свои пишущие машинки «Ундервуд» и «Москва», а также чемодан с письмами, адресованными академику Сахарову, и другие материалы, изъятые у меня при обысках следователем КГБ Капаевым. В-третьих, следователь Воробьев проводил экспертизу изъятых у меня машинописных материалов на предмет установления, какие из них напечатаны на моих машинках «Ундервуд» и «Москва». Акт экспертизы в деле. Экспертизу нельзя было бы провести, если бы этих машинок не было у следователя.

Вы сообщаете мне, что изъятые у меня при обысках «материалы переданы для изучения в УКГБ СССР по г. Москве» и обратно не поступали. Неужели Вы не понимаете, какое свидетельство о беззаконии, совершенном Мосгорпрокуратурой, Вы подписали?.. Почему вещи и материалы, принадлежащие лично мне, являющиеся моей собственностью, подлежащие возврату мне (п. 4 ст. 86 УПК РСФСР) без моего ведома и согласия передаются в УКГБ СССР по г. Москве «для изучения»? Какое указание в каком законе или нормативном акте дало право прокуратуре так бесцеремонно распорядиться моим личным имуществом?..

14 августа 1988 г.

…Только теперь мне стало известно, что уголовное дело, по которому мне было предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР, возбужденное еще 23/XII-81 г., постановлением следователя по особо важным делам Пономарева Г.В. от 31/VIII-84 г. было прекращено по ст. 6 УПК РСФСР. Никакого извещения о прекращении дела в 1984 г. я не получала. Никаких данных о том, что о прекращении дела мне было объявлено, в Вашей прокуратуре нет. Моей подписью на копии постановления, находящейся в наблюдательном производстве, удостоверено, что с постановлением я ознакомилась только 4/XI-88 г.

Считаю основания прекращения дела неправильными. Обвинение было предъявлено мне необоснованно, так как никакого преступления я не совершала. Мне поставлено в вину изготовление, размножение и распространение документов «нелегальной» Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР и преступные отношения с аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Других обвинений не предъявлено.

Я действительно была членом указанной группы с 1977 г. и активно участвовала в ее деятельности. Однако эта группа никогда не была нелегальной, действовала публично, гласно, в пределах, определенных Конституцией для добровольных ассоциаций и объединений граждан СССР. Никаких преступных, нелегальных отношений с иностранными корреспондентами у меня не было. Встречалась я с корреспондентами только на открыто проводившихся пресс-конференциях, главным образом в квартире академика А. Д. Сахарова. На этих пресс-конференциях иностранным корреспондентам открыто передавались документы группы, адресованные не издательству «Посев», не газете «Русская мысль» и не радиостанции «Свобода», а главам правительств 35 государств, подписавших Хельсинкские соглашения, в том числе в Президиум Верховного Совета СССР.

За то, как и кем использовались эти документы на Западе, я по действующим законам нести ответственности не могу.

Ни в постановлении о предъявлении мне обвинения, ни в постановлении о прекращении дела не указано ни одного примера того, какие заведомо ложные измышления содержались в инкриминируемых мне документах. В обвинении содержится голословное утверждение, что я помещала в документах «заведомо ложные сведения, которые либо вообще не имели места, либо излагались в явно искаженном, тенденциозном виде, с целью опорочить советский государственный и общественный строй и отдельные звенья советской государственной и общественной системы» (см. текст постановления о прекращении дела). При этом не сделано даже попытки указать цель, которую я якобы стремилась достичь…

Содержащиеся в документах оценочные суждения не могут быть признаны заведомо ложными. Убеждения человека, личная оценка того или иного явления могут быть спорными, дискуссионными, но по внутренней своей сути не могут быть заведомо ложным измышлением…

Я не была «социально опасной» и не совершала никаких преступлений. Если прокуратура г. Москвы придерживается иной точки зрения, то почему же дело прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 6 УПК РСФСР? Мои убеждения не изменились. Я и сегодня смогу подписаться под любым из вменяемых мне документов. В сентябре 1982 г. я не «прекратила» свою правозащитную деятельность, изменились лишь формы этой деятельности. Это изменение произошло потому, что все члены Московской Хельсинкской группы, кроме Н. Н. Меймана, были либо так или иначе репрессированы, либо вынуждены покинуть Родину… Группа прекратила свою деятельность, но я продолжала и продолжаю бороться с нарушениями законности».

Софья Каллистратова. Фото: архив

Наконец первый заместитель прокурора города Москвы, государственный советник юстиции 3-го класса, Ю. Смирнов, подписал следующую бумагу:

«Оценивая собранные доказательства, которыми подтверждается участие Каллистратовой в изготовлении и распространении названных документов и учитывая, что в настоящее время многие из перечисленных в них проблем, в том числе война в Афганистане, высылка А.Д. Сахарова и другие, действительно нашли отражение в официальных изданиях и передачах, следует прийти к выводу, что с учетом этих публикаций и изменением в них оценки ряда вопросов внешней и внутренней политики СССР нельзя утверждать, что Каллистратовой распространялись заведомо для нее ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Отменить постановление о прекращении уголовного дела в отношении Каллистратовой Софьи Васильевны от 31 августа 1984 г. на основании ст. 6 УПК РСФСР. Прекратить уголовное дело в отношении Каллистратовой С.В. за отсутствием в ее действиях состава преступления, о чем уведомить заявительницу».

В 1997 году Софье Каллистратовой была присуждена Золотая медаль Гильдии российских адвокатов — посмертно.

***

В 1968 году Юлий Ким написал «Адвокатский вальс», который посвятил Софье Каллистратовой и Дине Каминской.

Конечно, усилия тщетны

И им не вдолбить ничего:

Предметы для них беспредметны,

А белое просто черно.

Судье заодно с прокурором

Плевать на детальный разбор —

Им лишь бы прикрыть разговором

Готовый уже приговор.

Скорей всего, надобно просто

Просить представительный суд

Дать меньше по сто девяностой,

Чем то, что, конечно, дадут.

Откуда ж берется охота,

Азарт, неподдельная страсть

Машинам доказывать что-то,

Властям корректировать власть?..

…Ой, правое русское слово —

Луч света в кромешной ночи!

И все будет вечно хреново,

И все же ты вечно звучи!

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68