4 апреля 2001 г. Пятница.

Когда приехал к нему домой во второй раз — визировать нашу с ним беседу, он встретил меня в дверях словами:

— А вы динозавр.

— Почему?

— Впервые за последние годы вижу человека, который счёл долгом вежливости показать мне моё интервью до публикации.

Я возразил: в нашей газете это норма. Он скептически улыбнулся.

Академик Олег Газенко. Фото из архива

Его зовут Олег Георгиевич Газенко, и он один из «отцов» нашей космической медицины. Академик РАН. Много лет возглавлял знаменитый Институт медико-биологических проблем.

Несколько дней назад мы с ним встретились и в канун 40-летия гагаринского полёта говорили вот о чём.

Лет через двести Гагарин окажется такой же легендой, как нынче Колумб (и в кино, и в беллетристике этого самого Колумба рисуют кому как вздумается).

Насколько реальный человек — Юрий Гагарин — пребывает под нематериальным, виртуальным, но тем не менее исключительно прочным скафандром легенд? Сначала — легенд идеологических, теперь — творимых чаще всего по стереотипам «черного пиара». И как важно сегодня, пока еще в здравии знавшие его, работавшие с ним, отделить зерна фактов от плевел вымыслов и домыслов.

— Олег Георгиевич! Каким был Юрий Гагарин, если без идеологического скафандра?

— Самое, может быть, запомнившееся — беседа с ним после полета. Задача моего «интервью» отличалась от тех, что брали у него в это же время журналисты. Мне как врачу нужна была точная картина того, что он видел, делал и чувствовал.

Меня поразило отсутствие чувственных «подсветок» в его рассказе. Было странное ощущение, что там, в космосе, он не испытал никакого эмоционального шока.

Что это потом дорисовали за него журналисты. А тут — только четкая, адекватная картина. Только хорошо выполненная профессиональная работа. Таков же гагаринской рукой написанный послеполетный отчет. Я недавно его перечитывал. Подлинный текст, а не тот, что когда-то, откорректированный, давался для печати.

Ну а дальше были легенды. Ведь то, что ему пришлось говорить до и после полета, во многом предписывалось и прописывалось заранее. Я думаю, жизнь ставила первых космонавтов в непростую ситуацию. Мы, ученые, требовали от них правды и только правды. От этого зависела жизнь участников следующих полётов. А идеологи — следования легенде.

— В песне поется: «Знаете, каким он парнем был?» Ну а на самом деле — каким? Мне лично наиболее адекватными кажутся строки из «Космонавта № 1» Ярослава Голованова: «Я встречался с ним несколько лет, наблюдал его в разных ситуациях — и считаю, что главным его достоинством был ум. Именно ум, а не образованность — эти понятия часто путают… Если хотите, Гагарин был, что называется, «себе на уме»… Другое дело, что он никогда не делал чего-либо, что могло принести какой-нибудь вред другим, поставить человека не то что под удар, а просто в невыгодное положение».

— «Себе на уме» — о нем очень точно. Обычно в эти слова вкладывают какой-то отрицательный смысл. Но бывают добрые, хорошие люди себе на уме. Гагарин — из таких.

Внешне это противоречит всеобщему представлению о максимальной открытости, откровенности Юрия Алексеевича. Но это так. Иначе бы он не стал неформальным лидером в первом отряде космонавтов, где никто из них официальным командиром не был.

— До того момента, когда был сделан окончательный выбор, кого выделяли для себя лично вы?

— Юрия Гагарина, Германа Титова, Григория Нелюбова. Но, честно говоря, тут мое мнение мало чем отличалось от всеобщего. Эти трое объективно выделялись на фоне других, где, между прочим, каждый — личность, каждый по-своему ярок. И это удивительно, если учесть, что это был финал многоступенчатого отбора по очень строгим, но довольно стандартным критериям.

— Отбор или выбор? Насколько я знаю, сначала спорили, кого готовить для первых полетов — инженеров или летчиков.

— Было такое. Но первыми написали «заявления в космонавты» врачи. Евгений Шепелев, Абрам Генин, Александр Серяпин и другие медики подали такие заявления еще до первого спутника. Им отказали. А позже, когда прорисовалась реальная перспектива полета человека в космос, решение склонилось в сторону военных летчиков. Американцы независимо от нас пришли к тому же. Но была разница.

В США сделали упор на тест-пилотов (летчиков-испытателей), хотя и достаточно молодых. У нас — на молодых летчиков-истребителей.

Юрий Гагарин. Фото: Сергеев Александр / ТАСС

Сначала, в конце 1959 года, были изучены личные дела и медицинские карты примерно трех тысяч человек. Самих людей пока не трогали. Из них выбрали 230 человек. Привезли в Москву, в Центральный авиационный госпиталь в Сокольниках, пропустили через углубленное медицинское освидетельствование. Предложили стать испытателями новой авиационной техники. Половина от «кота в мешке» отказалась.

Последующий отбор касался уже не столько здоровья, сколько толерантности, устойчивости психики, скрытых возможностей организма противостоять неблагоприятным факторам, экстремальным ситуациям. В результате осталась группа в 20 человек, с которой мы проводили занятия в двухэтажном домике напротив Петровского парка (домик до сих пор сохранился — хорошо бы повесить мемориальную доску, а то снесут к чёртовой матери и построят какой-нибудь небоскреб).

Из этой группы затем выделили первую шестерку:

- Варламов,

- Гагарин,

- Карташов,

- Николаев,

- Попович,

- Титов.

В ней — по неумолимым медицинским причинам — произошли замены: вместо Варламова и Карташова — Быковский и Нелюбов.

Комиссия, принимавшая экзамены у шестерых кандидатов, 18 января 1961 года предложила такую очередность их полетов в космос: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Но почти до самого полета это были всего лишь предложения.

И только 8 апреля 1961 года Госкомиссия утвердила кандидатуры Гагарина и его дублера Титова. Двоих из трех тысяч.

Юрий Гагарин. Герман Титов. Григорий Нелюбов. Земляне, первыми надевшие на себя космические скафандры

В последнее время особое внимание привлекает к себе трагическая судьба Григория Нелюбова.

Одна из крупнотиражных газет под рубрикой «Неизвестные герои ХХ века» дала целую страницу «Почему покончил с собой дублер Гагарина?», претендуя на сенсационное открытие. Яркий образчик «черного пиара». Но впервые о Нелюбове рассказал в «Комсомольской правде», в документальном сериале о первом отряде космонавтов, Ярослав Голованов еще в 1986 году. Вот тогда это действительно была сенсация!

Нелюбов не был дублером Гагарина. Он был кандидатом на первый полет.

Да, в списке экзаменационной комиссии 18 января 1961 года он оказался третьим. Но вот некоторые фактические штрихи. Самые первые индивидуальные скафандры должны были сделать для всей шестерки. Сделали только для троих — Гагарина, Титова, Нелюбова. И они уже на Байконуре, в МИКе, 21 марта 1961 года опробовали их.

24 марта к люку «Востока» поднялись на лифте в скафандрах (тренировка) только Гагарин и Титов. Но 30 марта речи перед стартом в космос записывают на магнитофоне снова трое: Гагарин, Титов, Нелюбов. 4 апреля главком ВВС подписал удостоверения пилотов-космонавтов Гагарину, Титову и Нелюбову. Окончательную точку поставило решение Госкомиссии лишь за четыре дня до старта. Конечно, выбор Гагарина был предопределен. Но…

А потом Нелюбов не полетел даже третьим. Срыв, перечеркнувший его судьбу (стычка с патрулем после вечеринки), произошел 27 марта 1963 года. Против отчисления Нелюбова из отряда были Гагарин и Титов. Да и Каманин, которого нынче называют инициатором отчисления, по его словам, был за «попытку последний раз поверить». Но главком был неумолим.

— Академик Раушенбах симпатизировал Нелюбову, однако говорил, что Гагарин никогда не заискивал и не нахальничал, обладал врожденным чувством такта. Другими словами, он никогда не пошел бы к цели «по трупам». Но ведь каждый из них очень хотел стать первым. Нет ли тут противоречия?

— Нет. Это правда. И не только о Гагарине. Это были славные ребята, и никто из них не пошел бы «по трупам», хотя ставка была непомерно высока — мировая слава.

Больше всего честолюбивое начало проступало в Нелюбове.

Герман как натура гуманитарная, художественная, эмоциональная тоже не скрывал, что стремится стать первым. Юрий — опять же себе на уме — умел это не показывать: надо, мол, — слетаю и все сделаю, как учили. Но поперек дороги другому никто из них не встал бы. И не вставал.

— «Московский комсомолец», ссылаясь на Алексея Леонова, пишет, что Гагарин и Титов раньше были друзьями, но после первого полета их нельзя было даже назвать хорошими знакомыми; у них вообще никаких отношений не было…

— Ну, знаете, сколько людей — столько мнений и столько отношений. Юрий и Герман действительно очень разные люди. И Титов действительно переживал, когда не его выбрали. Но я очень хорошо и долго, до самой его смерти, знал Германа. И никогда, ни при каких обстоятельствах, ни разу он не бросил тени на Гагарина. Он-то знал, что не они трое выбирали. Насколько мне помнится, Каманин больше склонялся к Титову, Королев — к Гагарину, Раушенбах — действительно, к Нелюбову. Но в конечном счете все решало руководство по консультациям со Старой площадью. Хотя выбор был не по жребию, не по случаю, но, мне кажется, случай здесь сыграл свою роль. Ну, например, имя Герман…

— Но это же смешно!

— Смешно-то смешно, но поди объясни нашим генералам, что это свой, пушкинский, а не немецкий Герман! Именам тогда значение придавали.

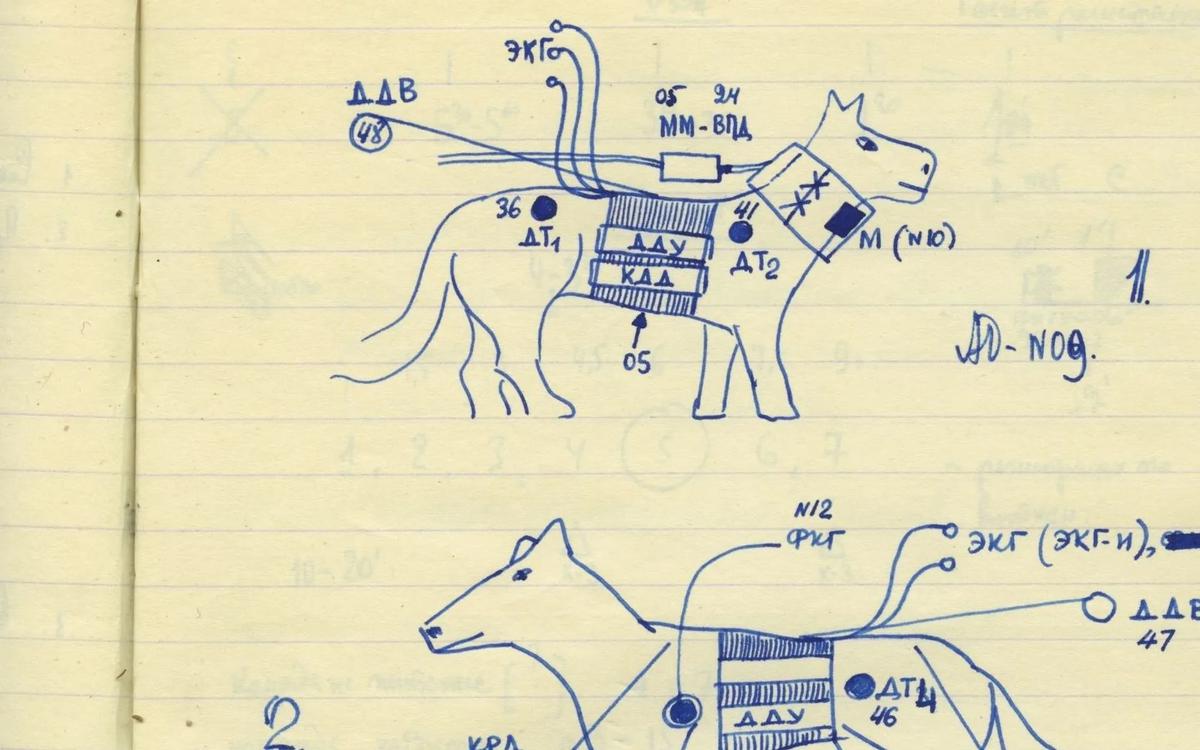

Вот действительно смешно, что на самом высоком государственном уровне переименовывали собачек, летавших в космос. Мы их брали в вивариях, куда их отлавливали с улицы, — обыкновенных дворняжек. Дворняги, оказывается, наиболее смышлены по сравнению с благородными породами. И толерантность, и «интеллектуальный» уровень у них выше — ну жизнь заставляет. Мною любимая беленькая Жулька, симпатичная, но жуликоватая, совершила три космических полета. И все под разными именами — от Пушинки до Снежинки.

Вернемся к Гагарину и Титову. При всём их различии в их судьбах было нечто общее. Вот вы говорили об идеологическом скафандре. Но куда более тяготил их другой «скафандр»: их берегли как национальное и мировое достояние и фактически не давали летать. А они были летчики по душе, по предназначению своему в жизни.

Вспоминаю, как, слушая послеполетный отчет Гагарина, требуя от него точного рассказа и показа, я улыбнулся, наблюдая его жестикуляцию. Больно уж напоминала она сцены из фильмов о войне, где летчики руками имитируют картину воздушного боя. В Юрии все еще жил военный летчик-истребитель.

— Говорят, Гагарина берегли для лунного полета…

— Это говорят. В работах по лунному проекту участвовали Леонов, Титов, некоторые другие. Но до официального отбора и утверждения основного и дублирующего экипажей дело не дошло. С медико-биологической стороны полет был обеспечен. Мы ведь всегда работаем на опережение. Проведен целый цикл уникальных, очень сложных опытов. Была барокамера для лунного корабля. Лунный стенд для отработки посадки, движения по Луне…

Но работы свернули, когда неудачными оказались четыре подряд старта лунной ракеты Н-1 и стало ясно, что мы проигрываем сроки американцам.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Перед стартом столкнулись две полярные точки зрения. Каманин предложил в дублеры Комарову Гагарина, полагая, что Юрий Алексеевич не может быть руководителем подготовки космонавтов, если сам не будет летать. Его оппоненты заявляли: мы не имеем права рисковать Гагариным, это — решение Политбюро ЦК КПСС.

Все-таки нет дыма без огня. Олег Георгиевич дал мне почитать книгу «Ракеты и люди» из личной библиотеки с теплой дарственной надписью автора — известного ученого и конструктора Бориса Евсеевича Чертока. Там я нашел рассказ о трагической прелюдии к нашей несостоявшейся пилотируемой экспедиции на Луну, имеющий отношение к Юрию Гагарину.

В постановлении ЦК КПСС и Совмина было записано: «Считать осуществление облета Луны пилотируемым кораблем и высадку на Луну работами особой государственной важности». Облет назначался на июнь-июль 1967 года. А первый в мире — советский — человек должен был ступить на поверхность Луны в сентябре этого же года (это бы год 50-летия Октябрьской революции).

Проект предполагал переход космонавта из лунного орбитального корабля в посадочный корабль, потом, после пребывания на Луне, взлета и стыковки, — обратный переход. И все это — через открытый космос: переходного стыковочного узла тогда еще не было, его впервые успешно применили лишь в 1972 году. Планировали отработать переходные операции на околоземных орбитах. Что и было сделано в январе 1969 года космонавтами Шаталовым, Волыновым, Елисеевым и Хруновым на кораблях «Союз-4» и «Союз-5». Но сделать это предполагалось раньше, в апреле 1967 года. В полете «Союза-1», который окончился гибелью Комарова. Вслед за ним на «Союзе-2» должны были стартовать Быковский, Елисеев и Хрунов. Полет отменили из-за неполадок на «Союзе-1».

Б. Черток замечает: «Запрещая рисковать жизнью Гагарина на «Союзах» или при облете Луны на Л-1 (значит, была такая идея! — К.С.), Политбюро не догадалось запретить ему полеты на обычных тренировочных самолетах-истребителях. Это никому в голову не пришло».

— Готовиться к космическому полету человека мы стали в 1959 году?

— Гораздо раньше.

За десять лет до гагаринского старта на космодроме Капустин Яр уже велись медико-биологические исследования.

— Вы в них участвовали с самого начала?

— Нет, с 1955 года. А тогда я еще был на войне. На корейской войне.

Олег Газенко, окончив в 1941 году 2-й Московский мединститут, всю войну прошел «от звонка до звонка». Командовал полевым лазаретом. Среди его боевых наград — орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Берлина». В 1947 году стал сотрудником Института авиационной медицины ВВС. Был участником военно-воздушных экспедиций в Арктику. Исследовал вопросы обеспечения полетов над пустынями. Участвовал в корейской войне, обеспечивая действия применявшихся там наших самолетов и средств ПВО.

С молодыми людьми в пижамах с белыми воротничками — из первого набора космонавтов — впервые познакомился, работая в отделе космической физиологии Института авиационной медицины. С 1969 по 1988 год возглавлял Мекку нашей космической медицины — Институт медико-биологических проблем. Действительный член Академии наук с 1976 года. Автор фундаментальных трудов «Физиологические методы в космонавтике», «Космическая кардиология» и других.

— Каким, с высоты четырех десятилетий, когда в космосе уже побывали около 500 человек и там поставлено немало впечатляющих медико-биологических экспериментов, видится вам научное значение того одновиткового, краткосрочного полета?

— Главное: Гагарин своей личностью, поведением, характером, тем, как он встретился с издавна манящим и в то же время пугающим людей космосом, в одночасье перечеркнул те опасения, которыми были полны даже специальные медицинские издания, — о том, что невесомость несовместима с сердечно-сосудистой системой живого организма, что перегрузки раздавят космонавта и т. п.

До этого космический полет представлялся чем-то жертвенным. И у нас даже были письма из тюрем, в которых матерые преступники просили послать их в космос, чтобы они отдали жизнь за науку.

Правда, в отличие от Колумба, с которым его часто сравнивают, Гагарин не шел в полную неизвестность. Ибо учеными, конструкторами, инженерами была гарантирована безопасность его полета. Конечно, не стопроцентная. Но, во всяком случае, с ним уже не могло произойти такого казуса, как с Колумбом: плыл в Индию, а открыл Америку.

Прощаясь, он, между прочим, снова сказал:

— Нет, вы всё-таки динозавр. Впрочем, и я тоже. Никак не привыкну, что теперь всё можно. В том числе и печатать интервью с человеком без его визы.

P.S.

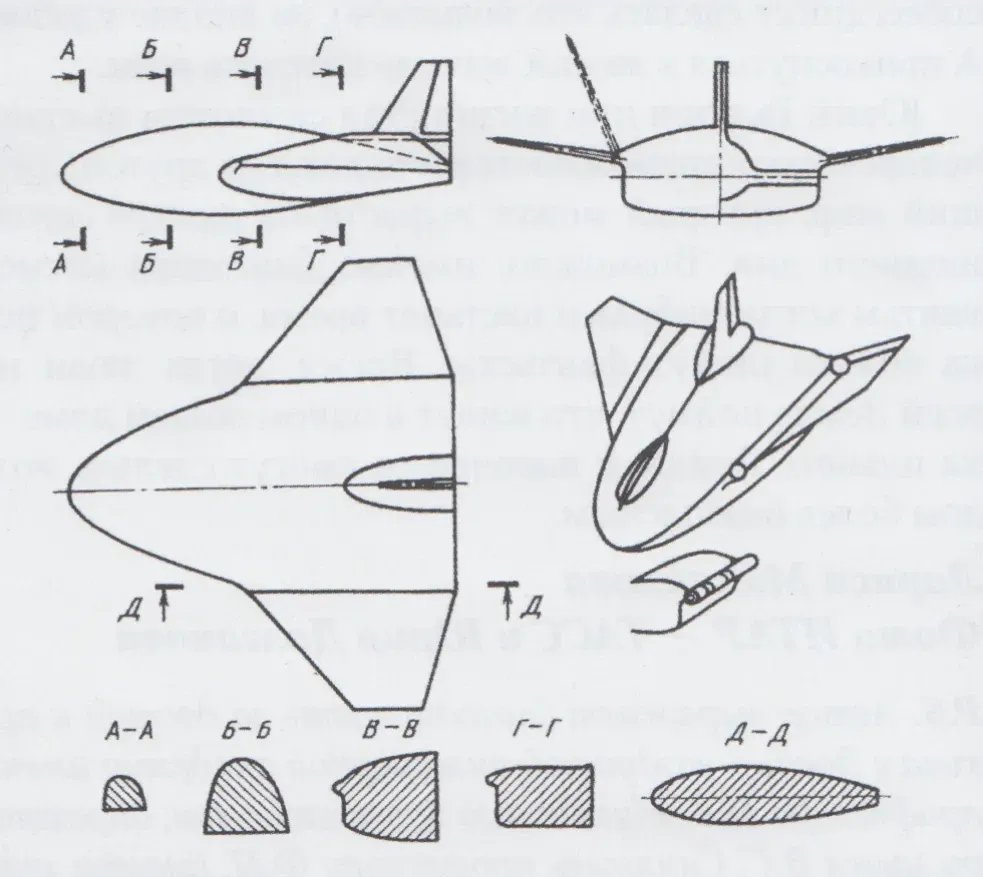

2025 г. Из досье. Дипломный проект «ЮГ»

У космического челнока с самолётной посадкой при возвращении на Землю (коллективный дипломный проект в Академии имени Жуковского, «главным конструктором» которого определили её слушателя Юрия Гагарина, было второе, неофициальное название — «ЮГ». После гибели первого космонавта он стал одноимённым красавцем НИС, научно-исследовательским судном «Юрий Гагарин».

Эскиз модели космического летательного аппарата «Юрий Гагарин» (модель «ЮГ»), выполненный Гагариным в 1966 году. Иллюстрация из журнала «Созвездие»

«Что Гагарин мог сделать со своей славой, если бы не ранняя смерть?». Этим вопросом озаботился писатель А. Генис*. И дал тогда, в 2001 году, такой ответ: он «мог бы найти себе место в новой России, став мостом, соединяющим с прежним режимом. Иконоборчество перестройки обернулось дефицитом героев. Чем больше мы узнавали правды, тем меньше нам нравились те, кто ее заслужил. Но Гагарин и сегодня, через 50 лет после полета, остался, кем был и тогда: символом, достаточно расплывчатым, чтобы вместить любовь правых и левых, и достаточно конкретным, чтобы запомниться обаятельной улыбкой. Будучи никем, он мог стать всем — депутатом, вождем, президентом. Имя, объединяющее, как корона, обеспечивало Гагарину потенцию декоративной власти с оттенком высшего — космического — значения. Впрочем, я и сам мало верю в такой сценарий: космос как полюс притягательности исчез из нашей души».

Годы назад, но уже в постперестроечные времена, этот же вопрос возник в моём разговоре с Ярославом Головановым. И он, близко знавший подлинного Гагарина, а не в скафандре легенд, ответил иначе. Символы символами, но живой Юрий Гагарин таил в себе столько самоценных потенций, что в перспективе, освободившись наконец от возложенной на него миссии быть, как теперь бы сказали, «брендом» достижений первой в мире страны социализма, он мог бы осуществиться как яркая личность в одном из видов человеческой деятельности, который выбрал бы сам. Правда, при этом назывались не «декоративные» («депутат», «вождь», «президент»), а вполне конкретные профессии.

Есть и ещё один ответ. Может быть, наиболее приближённый к реалиям тогдашней нашей жизни…

ИЗ ДОСЬЕ

«Гагарин любил приводить слова знаменитого флотоводца адмирала Макарова: «Широта горизонта определяется высотой взгляда наблюдателя». «А что такое высота взгляда наблюдателя? Это в первую очередь уровень твоих знаний <…>», — пояснял он…».

1 сентября 1961 года первый отряд космонавтов начал обучение в Военно-воздушной академии имени Жуковского по особой программе, рассчитанной на 7 лет и сочетавшейся с подготовкой к полётам. Завершилась она необычным коллективным дипломом:

«Тему комплексной дипломной работы для группы космонавтов в 1966 году утвердили с одобрения главного конструктора Сергея Павловича Королёва: «Одноместный воздушно-космический летательный аппарат». Говоря современным языком — корабль многоразового использования.

<…> Распределили расчёты и проектирование между космонавтами следующим образом:

- силовая установка — П.Р. Попович,

- аэродинамические характеристики и теплозащита — А.Г. Николаев,

- система ориентации — Е.В. Хрунов,

- система аварийного спасания — Г. С. Титов,

- топливная система — В.Ф. Быковский,

- блок обеспечения безопасности полётов — Ж.Д. Сергейчик.

Всего 12 блоков, составивших основу 12 дипломных работ, защищавшихся каждым по отдельности. Руководителем дипломной работы стал заведующий кафедры аэродинамики Сергей Михайлович Белоцерковский.

А Гагарину как главному конструктору (известно, что Королёв как-то пожелал ему побывать в этой «шкуре») досталось выбрать и обосновать аэродинамическую компоновку орбитальной ступени (то есть собственно космического аппарата, который должен был быть выведен на орбиту), обеспечивающую нормальный полёт в широком диапазоне скоростей — от малых до гиперзвуковых — и решение посадки по-самолётному.

Сложность задачи заключалась прежде всего в том, что требования к аэродинамической компоновке на разных этапах полёта были буквально противоположными <…>.

Защита диплома Гагариным была признана отличной, равно как проработка, и его пригласили в заочную адъюнктуру академии <…>.

Неполные семь лет (от полёта в космос до гибели — К.С.) — но сколько он успел, и можно только предполагать, как сложились бы события в нашей стране и в мире, останься он жив. Нет сомнений, что тогда, скорее всего, осуществилось бы предсказание Сергея Павловича Королёва: « Я думаю, что если он получит надлежащее образование, то мы услышим его имя среди самых громких имён наших учёных».

(Лариса Михайлова. «Университеты Гагарина». Информационно-аналитический журнал «Созвездие», 2006, №3).

И ещё о космических собачках дворянской породы.

Как обопсивела Москва!

Гуляют дамы с пуделями,

И мопсы нюхают салями

А фоксы слушают слова

О лисьих норах, шевеля

Своими умными хвостами.

Овчарки ходят табунами,

Чужих кусая опосля.

Порода в моде. Ход ей дан.

Но всё же истинно свободны,

Кто бесподобно беспородны.

Я — за сословие дворян.

Оно неблагородно лает?

Но в космос-то оно летает!

Эти стихи я подарил Кате Гликман в качестве спасибо за её прекрасный материал у нас в «Новой» — «Дневник тренировок Белки и Стрелки. Публикуется впервые. История нечеловеческого освоения космоса. Имена. Даты. Морды» — о тех самых космических дворняжках, которых упоминал в нашей беседе академик Газенко.

Написаны сии вирши были давным-давно и поначалу совсем не по космическому поводу. Касались они лихорадочного примазывания (с фамильными древами и гербами) наших поднятых путём возгонки «из грязи в князи» нуворишей к древним дворянским, графским, княжеским родам.

Но вернусь к собачкам. До встречи с Олегом Георгиевичем Газенко полагал, что они какие-то особенные. Что проходят отбор и подготовку к полётам не менее жёсткие, чем у людей. Но именно от него впервые узнал, что это обыкновенные московские дворняги, никакой особой дрессировке перед полётами не подвергающиеся. Тогда-то я и добавил в стихи две последние, «космические» строчки.

P.P.S. 2025 Г.

А 12 апреля для меня всегда, и до 61-го года, было праздником. Поскольку — день рождения мамы.

Гагарина же мне посчастливилось «вживую» впервые увидеть на трибуне Мавзолея, когда Москва встречала его после полёта, а потом познакомиться с ним и поближе. И до сих пор в моей старой телефонной книжке на букву Г запись:

«Гагарин Юрий Алексеевич. Рабочий: АЕ-5-29-42(доб.3-04). Домашний: АЕ-5-33-50».