Трагедия, если в ней нет развязки и катарсиса, а актеры забывают вовремя покинуть сцену, неизбежно превращается в фарс. Хотя бы потому, что любой, даже самый преданный и редко встающий с дивана зритель, устанет от игры на истощение и того напряжения, с каким ему приходится за ней наблюдать. Законы жанра неумолимы: если бы Беккет задумал трагедию, он бы заставил явиться Годо. Но пьеса была задумана именно как антитрагедия — затянутая ровно настолько, чтобы зритель, обманутый в своих ожиданиях, начал ерзать на стуле и нервно хихикать.

В этом отношении театр боевых действий от театра абсурда становится отличим мало. На четвертый год боевых действий новости про «Пятерочку», над которой торжественно водружают флаг, или про подвиги Акима Апачева, метящего территорию матерными ругательствами, написанными поверх украинских, воспринимаются нервным хохотом. Даже Зеленский, в чьей спальне недавно обнаружили картины горящего Кремля и тонущего корабля, за эти три года, проведенных на одной сцене и в одном костюме, стал все меньше напоминать отважного и смелого лидера, который влюбил в себя многих в в самом начале.

Магазин «Пятерочка» в Судже. Фото: соцсети

Какими бы страшными ни были события, рано или поздно они начинает осмысляться не только через героический эпос, но и через гротеск, профанацию и даже травести. А там, где грань между трагедией и гротеском стирается, начинается карнавал. Иногда неприличный. Мир наизнанку, мир наоборот — или «антимир», как его называл исследователь жанра древнерусской пародии Дмитрий Лихачев.

В этом изнаночном мире, как в календарном природном цикле, все взаимосвязано: конец одного означает начало чего-то другого, и нет никакого противоречия между высоким и низким. В бахтинской концепции карнавальная стихия, как нечто живое, спонтанное, а главное, бунтарское, всегда в оппозиции к властям и официальному празднику. Потому что любая власть, если вспоминать терминологию физики, — это закрытая система, а карнавал — энтропия этой системы, которая, по законам термодинамики, накапливается и не дает порядку победить хаос.

Агентами этой энтропии — народно-смеховой культуры — обычно выступают художники-нонконформисты. Это они превращают пропаганду в фарс, а традиционные ценности — в буффонаду.

Но парадокс сегодняшнего дня заключается в том, что само государство заняло место этих художников и стало главным устроителем и организатором балагана.

Гротеск и китч национализированы, народный смех превратился в казенный стеб на господряде. Вольно или невольно — это уже второй вопрос, но государство скопировало методы тех, кого еще вчера пыталось маргинализировать. Мы продолжаем жить в книгах Сорокина, но уже без самого Сорокина, продолжаем жить в перформансе арт-группы «Война», но уже без самой «Войны». Зато с Акимом Апачевым.

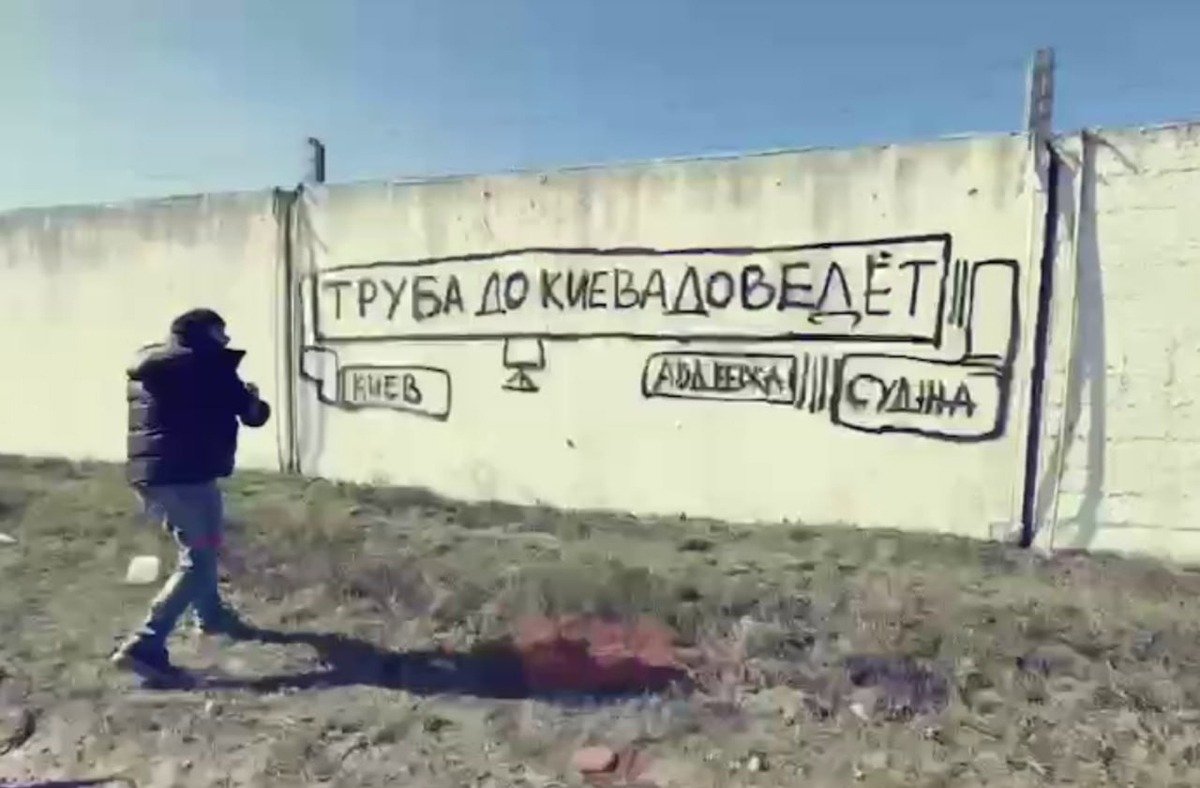

«Настоящий русский художник обязан работать в прифронтовой зоне, — пишет он. — Современное искусство — это та же «Пятерочка» в Судже, которую сейчас разбирают, потому что по сути это арт-объект. И прифронтовые граффити, все эти наскальные надписи для дня сегодняшнего имеют больше значения, чем все картины Малевича и Кандинского».

В пафосе его слов угадывается желание быть дерзким и независимым — не то что эта «обучаемая патриотическая нейросеть» Шаман, с которым он вынужденно оказался в одном окопе, — и если не повторить оглушительный успех акции с членом на Литейном мосту, то хотя бы к нему приблизиться. Но — Аким ты был, Аким ты и остался, и единственная эмоция при виде его «наскальной живописи» — чувство неловкости.

Каких-нибудь пятнадцать лет назад так бы могли выглядеть художественные акции «Войны», а сегодня, во время боевых действий, это часть официальной риторики: митрополит Екатеринбургский и Верхнетурский записывает кружочек и приглашает страждущих приложиться к трубе, как к святыне, а потом рассказывает, что «каждый мальчишка мечтает оказаться на линии соприкосновения»; губернатор Хинштейн предлагает музеефицировать «Пятерочку» как объект культурного наследия — видимо, со всеми непотребными надписями Акима Апачева как внутри, так и снаружи.

Надписи Акима Апачева. Фото: соцсети

Кринж кринжем, но есть что-то глубоко символическое в том, что мемориальный комплекс эпохи стабильности будет включать в себя такие культовые сооружения, как магазин «Пятерочка», и трубу, которая и обеспечивала заполняемость ее полок.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Еще одним нематериальным памятником эпохи станет клип Акима Апачева «Русский мир». Посмотрите эти восемь минут. Медитативное путешествие пыльной «буханки» по бездорожью — мимо раскрученной и сваленной в кювет военной техники — под монотонное, как проскомидийное поминовение, перечисление имен тех, чьи имена указаны в записочках, переданных Апачеву.

Весь синодик русского мира умещается в эти восемь минут, пока скромная похоронная процессия, состоящая из одной «буханки», трясется по бездорожью.

Так бы мог начинаться остросюжетный хоррор: до конца клипа не покидает ощущение, что в «буханке» везут труп, и в финале мы увидим какую-то развязку. Но нет, зрителя и тут обманули!

«Буханка» едет неизвестно откуда, неизвестно куда и неизвестно зачем — возможно, пока она ехала, пункт ее назначения уже разрушен, но, поскольку назад дороги нет — там уже заминировано, — она продолжает по инерции куда-то ехать. Наверное, русский мир — это когда прешь восемь минут (или восемь лет) через грязь, а потом понимаешь: ехал зря.

Есть большой публицистический соблазн написать, что бедная Россия сначала провела заложницей 8 минут в этой «буханке», а потом проползла 16 километров по газовой трубе, прежде чем оказаться в этом карнавальном «антимире», прямо на концерте трубадурки Вики Цыгановой, который больше напоминал сатанинский шабаш. Концерт на месте расстрела царской семьи, где рядом с храмом поставили трубу, — ну это же не может быть всерьез, успокаиваешь ты сам себя, вслушиваясь в слова песни:

Вы от страха взорвите все трубы свои,

Заварите, бетоном залейте —

Все равно к вам придем из-под земли

Под безумное танго смерти.

Оказывается, еще как может! Просто наш мозг, будучи не в состоянии это вместить, переходит на щадящий режим работы и подкидывает нам разумные объяснения этого безумного макабрического танца — что где-то там, в темном закулисье, сидят некие кукловоды, дергающие за ниточки и приводящие в движение фигуры. Но горькая правда в том, что это всего лишь игры разума.

Вспомним Бахтина: карнавал ломает все социальные иерархии и лишает человека индивидуальности; он настолько тотален, что вовлекает внутрь себя всех без разбора: и дурака, и короля, — и от этого безудержного вихря невозможно никуда укрыться. Даже в подземной трубе.

Боевые действия создают не только новые границы, но и эстетику. Порой настолько причудливую, что невозможно понять, где трагедия, а где фарс. Но карнавализация их началась не сегодня, и труба — не портал в «антимир», не кроличья нора, куда проваливается Алиса и мгновенно оказывается в зазеркалье. Это явление имело долгий и накопительный эффект — достаточно вспомнить бабушку с советским флагом, Евгения Пригожина с его требованиями боеприпасов или депутата Сергея Миронова, размахивавшего кувалдой — инструментом, который из страшного орудия казни тотчас был превращен в объект троллинга.

Карнавализация на самом деле произошла почти с первых дней после 22 февраля. Идею перевернутого мира, снятия запретов, смешения высокого и низкого, лучше всего передает язык. Многие выражения и мемы мы не можем привести, потому что они всерьез табуированы Уголовным кодексом, особенно если они с той стороны, но про то, что у кого-то «тыквенное латте на губах не обсохло», и «воблу» помнят многие.

Благодаря соцсетям театр боевых действий стал иммерсивным, и в конфликт оказались вовлечены не только военные, их семьи и правительства воюющих стран, как это было вплоть до ХХ века, но и обычные зрители. В этом — одна из особенностей карнавализации: она не имеет ни этических, ни пространственных границ, в нем нет сцены, которая бы отделяла исполнителей от зрителей, непосредственных участников — от зевак и статистов.

«Пока карнавал совершается, — писал Бахтин, — ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. Во время карнавала можно жить только по его законам».

Эти законы оказались сопряжены с законами военного времени. И с каждой минутой, с каждой выпущенной пулей, с каждым постом линия боевого соприкосновения все больше размывалась, как и грань между войсками — настоящими и диванными.

Сергей Ерженков

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68