(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Входили они в нацизм стремительно, пугливо, организованно — в рамках Gleichschaltung’а, который означал в своей богатой семантике одновременно «включение» и «выравнивание». (На одно немецкое понятие всегда находится несколько русских слов, на то он и «сумрачный германский гений».) Требовалось соучастие: молчанием ли, словом ли, делом, огромных масс людей. Необходимо было разделение и распределение между всеми — заранее — ответственности за преступления, репрессии начались сразу, в массовом порядке, в 1933-м.

Распределение столь успешное, что потом, когда все закончилось, пришлось вести долгие и мучительные дискуссии о коллективной и индивидуальной вине немцев, коллективной и индивидуальной ответственности, о моральных основаниях эмиграции внешней и эмиграции внутренней — разумеется, со взаимными обвинениями и сравнениями масштабов жертвенности. Совсем мало вспоминали о сопротивлении действием — о христианско-либеральном сопротивлении студенческой «Белой розы», о консервативном сопротивлении военных и дипломатических чинов, кульминацией которого стали неудавшееся покушение на Гитлера и последовавшие за этим казни не только прямых соучастников, но и сочувствовавших, того же графа фон дер Шуленбурга, бывшего посла Германии в Советском Союзе.

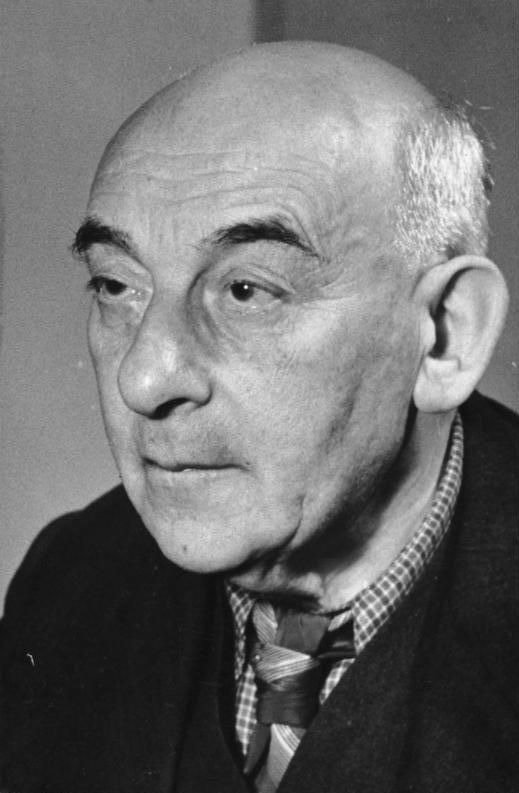

Ja Gewree — «Я еврей»

Из «включения» и «выравнивания» тоже выходили вынужденно быстро. Тому способствовали внешние обстоятельства. При шквальных союзнических бомбардировках было «светло, как днем» — так писал в своем дневнике профессор романской филологии Виктор Клемперер, один из главных свидетелей погружения во мглу и выхода из нее. И некоторые подспудные движения человеческой души при таком освещении представали в обнаженном виде. Тщательно скрываемое стало постепенно выходить наружу — и оголтело пронацистское, и до поры тайное антинацистское. И нечто посередине, исключительно гибкое и адаптивное.

Дрезден, 1945 год. Фото: DPA / TASS

- 21 января 1945 года, Дрезден. Клемперер, носивший желтую звезду и до сей поры выживавший благодаря тому, что его жена Ева была арийкой, а сам он давно обратился в протестантизм, записывает: «…в коллективе магазина одежды Böhme на Георгплатц все помешаны на национал-социализме и верят в победу Германии в войне».

- 29 января — идет проверка евреев полицией. Полицейский жмет руку Клемпереру, одному из крупнейших в Германии специалистов по французской литературе, будущему автору работы о языке Третьего рейха: «Итак, хорошего вечера, герр профессор. Сейчас все снова будет по-другому. Вы получите назад свою должность!»

- 8 февраля — в очереди за бульоном немка пытается подарить Клемпереру свою хлебную карточку, ей жалко евреев. Евреи боятся гестапо, немцы — русских, и евреи, и арийцы — эвакуации, голода, ограбления остарбайтерами.

Клемперер разучивает фразу, которая должна ему помочь, если придут русские (и помогла): Ja Gewree — «я еврей». В Дрездене поймано 17 тысяч дезертиров, из них формируют штурмовые батальоны, за которыми идут заградотряды. Обыватели дают друг другу совет: надо убрать из квартир портреты Гитлера.

- На 16 февраля запланирована депортация евреев в Терезиенштадт, но с 13-го на 14-е начинается массированная бомбардировка Дрездена, тут уже не до депортации.

Для всех очевидна неизбежность поражения гитлеровского режима. Но нацисты яростно сопротивляются, бросают в бой «Вервольф», юношей и девушек, по сути, детей. Катастрофа беженцев, трагедия находящегося под бомбежками гражданского населения продолжается.

Виктор Клемпер. Фото: википедия

- 21 марта — фройляйн Думпис рассказывает Виктору о том, как у нее появились сомнения в национал-социалистическом учении, «ее возмущают высокомерие и озверение в Германии», только вот евреев она ненавидит. Клемперер — терпеливый наблюдатель — лишь снисходительно улыбается в ответ.

- 27 марта — разочарованная запись: «…этот народ будет защищать этот бандитский режим везде, до последней деревни».

- В это же время, 29 марта, — по ту сторону океана. Изгнанник Генрих Манн, находящийся в Калифорнии, в одном из писем замечает: «Когда меня просят заранее написать приветствие «освобожденным» берлинцам, я делаю это и делаю многое другое. Только требование нашего комитета «За демократическую Германию» зашло, по-моему, слишком далеко. Что мне говорить этим немцам о литературе? У меня всегда такое чувство, что они предпочли бы мой ужин». Чистая правда…

- 30 марта, Клемперер: «Снова самыми подлыми средствами подхлестывается воля к сопротивлению, они давят даже больше на страх, чем на фанатизм». Приютившие чету Клемпереров знакомые настроены антинацистски, но, скрывая это, хозяин семьи носит партийный значок. В апреле беженцы Клемпереры оказываются в Мюнхене: «…пораженческие высказывания произносятся то завуалированно, то откровенно, звучат они чаще, чем сигналы воздушной тревоги. Сейчас почти не услышишь «хайль Гитлер»… Все говорят, и в Мюнхене тоже, — «Бог в помощь!» (южно-немецкий аналог «Здравствуйте!»).

А дальше… Дальше возникает вопрос Ханны Арендт: «И почему в послевоенной Германии не нашлось нацистов? Почему все смогло перевернуться вверх дном во второй раз, попросту в результате поражения?»

Сплошная «внутренняя эмиграция»

В мае 1945-го военнослужащий армии США, сотрудник газеты Stars and Stripes Клаус Манн, прибывает с товарищем в Мюнхен. Не избегает соблазна посетить выпотрошенный, но уцелевший дом на Пошингерштрассе, где он рос в семье своего отца, нобелевского лауреата Томаса Манна, с 1914 года. Здесь, оказывается, был центр размножения арийцев, «Родник жизни», Lebensborn. Ехать назад в пресс-центр в Розенхайме поздновато, товарищи решили заночевать в Мюнхене. На правах военных-победителей они выбирают дом поизящнее.

Томас (слева) и Генрих (справа) Манны. Фото: архив

Испуганный хозяин открывает им дверь, обещает ночлег и причитает: «Нашему брату предложить нечего, ведь стыдно, в доме ни глотка пива, такая вот нужда, страдают-то всегда невинные, ни кусочка колбасы в доме, а я ведь всегда был против, уж всегда против Гитлера, последовательно, непоколебимо…» Наутро в библиотеке хозяина Манн-младший, автор знаменитого романа о конформизме «Мефисто», вынужденный эмигрант, присоединившийся к армии США, обнаруживает прекрасно переплетенную «Майн кампф»*, тома Розенберга и Геббельса…

Клаус путешествует по своей бывшей — или все-таки не бывшей — родине: «Все немцы настаивают на том, что «ничего не знали» (что относится к газовым камерам); все говорят, что «с самого начала были против» — а именно против Гитлера… Нацистов, как теперь выясняется, никогда не было в Германии; даже Герман Геринг, по существу, не был таковым. Сплошная «внутренняя эмиграция»!

Вдруг все обнаруживают свое демократическое прошлое и, если это как-то возможно, свою «неарийскую бабушку». На еврейских предков огромный спрос. Утонченнейшие люди… за одну ночь приобрели немного семитской крови».

4 августа 1945-го опубликовано письмо председателя секции литературы Прусской академии искусств Вальтера фон Моло Томасу Манну: «Пожалуйста, приезжайте скорей и утешьте растоптанные сердца человечностью и искренней верой в то, что существует справедливость, что нельзя так жестоко и скопом разделять род людской, как это произошло здесь».

18 августа к этому призыву в статье под заголовком «Внутренняя эмиграция» присоединяется писатель Франк Тисс, остававшийся в Германии в течение всего периода национал-социализма. Но послание чрезмерно желчное. По сути, он критикует Манна и других, тех, кто, в отличие от оставшихся, «наблюдал за немецкой трагедией из лож и партеров заграницы». Упрек несправедливый и, пожалуй, хамский.

Манн ответил 12 октября в длинном открытом письме Вальтеру фон Моло («Почему я не возвращаюсь»). Неспособность немецких деятелей искусств совместно выступить против режима и готовность примириться с ним и даже сотрудничать подточило его доверие к тем, кто остался. Удручала и «бесцеремонность, бесчувственность возобновляемого контакта — как если бы этих двенадцати лет вообще не было». Полемика продолжалась, но, в сущности, сводилась к тому, что полемизировавшие с нобелевским лауреатом настаивали на том, что они — жертвы.

Мюнхен, 1945 год. Фото: ASSOCIATED PRESS

Двойная жизнь Вероники Данкешен

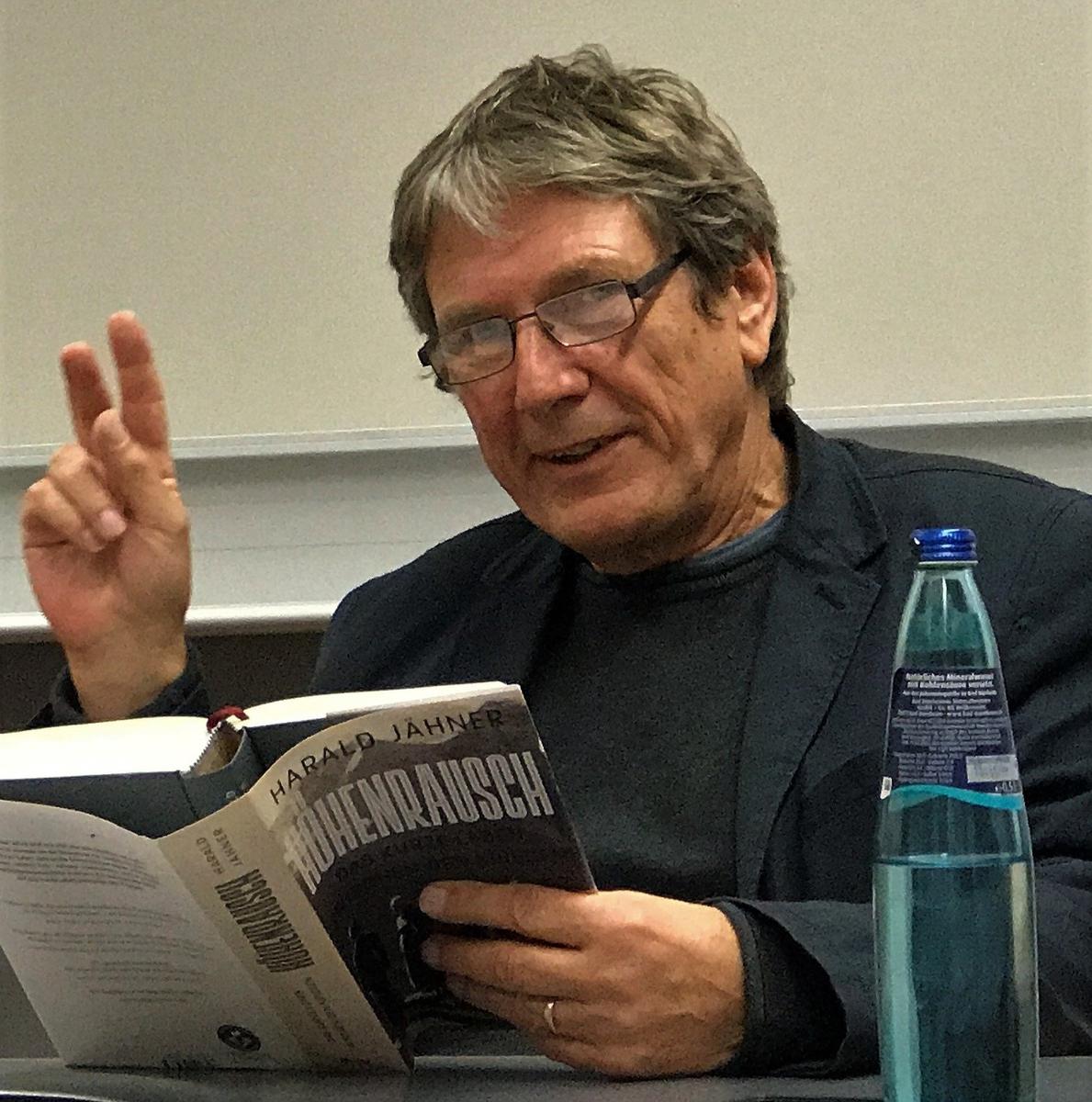

Во время немецкой оккупации Парижа существенную часть населения составляли les attentistes, «ждуны», готовые к любому исходу событий. В Германии, как показывает Харальд Йенер в блистательной книге «Волчье время. Германия и немцы: 1945–1955» (издательство Individuum, 2023), были свои новые равнодушные — «онемихеле», от ohne mich — «без меня». Делайте, что хотите, нацепим хоть нацистский значок, хоть звездно-полосатый флаг, только решайте свои проблемы без меня. Мое дело — выживать.

Поэтому сразу после гитлеровской капитуляции, когда стало очевидно, что хозяева теперь другие, правила иные, способы выживания — очень непохожие на прежние, основную массу населения «выключило».

Вместо всеобщего «включения» — всеобщее «выключение». По щелчку.

А в условиях тотальной разрухи — еще и каждый за себя. И выживает так, как может. Например, как Мария Браун в знаменитом фильме Райнера Фасбиндера: кто скажет худое слово о женщине, выживающей в «волчье время» через мужчин в соответствии с той или иной фазой послевоенного существования Германии.

«Выключение» предполагало и отключение чувства вины и рефлексии о прошлом. Многие немцы, констатирует Харальд Йенер, «сами чувствовали себя жертвами и не желали утруждать себя мыслями о подлинных жертвах… Инстинкт самосохранения отключает чувство вины».

Харальд Йенер. Фото: Википедия

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Но и ничего более бессмысленного, чем сопротивление, тоже нет. Союзники были потрясены — никакой стрельбы, полная тишина: «Фанатизм спал с них (немцев. — А. К.), как чешуя… Казалось, будто фашизм в душах немцев вдруг бесследно растворился в воздухе. Вместо кровожадных хищников на обочинах стояли обычные люди, махавшие проезжавшим оккупантам, которые кормили их с руки шоколадом».

Разумеется, одним из ключевых был женский вопрос. Женщины расчищали завалы. Женщины ждали (или не ждали) мужей с войны и становились подлинными лидерами в семье. «Типичный возвращенец был мрачным, неблагодарным типом… Так за мировой войной последовала малая гражданская война в семьях», и мужчины ее проигрывали: «Пока вы там ползали по Уралу, на наши головы сыпались бомбы». Женщины ладили с победителями. Необязательно на недобровольной основе, хотя изнасилования стали притчей во языцех, в меньшей степени в западных секторах, хотя и там отличались марокканцы (такого рода трагические сцены откровенно показаны в «Чочаре» Витторио Де Сики, только на итальянском материале, — «освободители» оказались не лучше оккупантов).

В западных секторах командование всячески боролось с опасностью VD, «Вероники Денкешен», она же — veneral desease, венерические заболевания. Для многих же немецких фройляйн контакты, иногда и любовь, с англо-американскими солдатами оказывались своего рода протестом против германского прошлого (помимо любопытства и интереса к свободному образу жизни — как у советских девушек во время фестиваля молодежи и студентов 1957 года). Йенер называет этих самых «Вероник» «первопроходцами германо-американской дружбы»: «…именно «Вероника Данкешен» подвела самую жирную черту под прошлым, со всей решимостью и нередко — с любовью».

Точно так же «отрицательные» явления — вроде воровства продуктов и угля, спекуляции, черного рынка, умелого использования сигарет, например, Lucky Strike, в качестве валютообменной единицы (на чем вырос будущий известный поэт и эссеист Ханс-Магнус Энценсбергер) — стали первыми опытами рыночной экономики.

В некотором смысле Германия после такой тренировки была готова к немецкому экономическому чуду Людвига Эрхарда, который был вынужден пробиваться через железобетонное антирыночное мышление полного предубеждений политического класса.

Очень быстро, словно бы и не было гитлеровского кошмара, старшее поколение начало ныть по поводу падения нравственности, американизации и, в наших современных терминах, отказа новых поколений от «традиционных ценностей». Тех самых, которые и привели Германию к катастрофе. В области искусства эти стоны распространялись, например, на абстрактную живопись, которая сыграла роль альтернативы унылому тоталитарному прошлому. Даже современный дизайн в виде легкого, в противовес могучей тяжеловесной имперской мебели, стола-«почки» избавлял от теней прошлого. Новая жизнь со своим «веселеньким ситчиком» вторгалась во все сферы.

Конфликт поколений был заложен в постгитлеровскую Германию как мина замедленного действия. В годы, последовавшие за Stunde Null, «часом ноль», с совестью не очень-то разбирались, нацисты возвращались на самые разнообразные должности, да и политика Конрада Аденауэра сводилась к примирению внутри нации (как и к политике «смирения» по отношению к оккупационным державам и движения Германии к единой Европе). А вот уже в 1960-е началось самостоятельное, без принуждения иностранных перевоспитателей, переосмысление нацистского прошлого. В том числе через новые судебные процессы над палачами Освенцима. Поколение 1968-го и вовсе возненавидело своих родителей-конформистов. Но молодежный бунт был признаком выздоровления нации, а не ее раскола.

Пафос 1950-х — «жизнь продолжается» — уже не годился. Как писал Ганс Хабе, талантливый журналист и писатель еврейско-венгерского происхождения, основавший как сотрудник американской военной администрации множество газет в Германии, «жизнь продолжается, потому что умолкла совесть».

Как закалялась дочь букиниста

Статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» стала одним из пунктов обвинения Александру Твардовскому, когда его в первый раз в 1954-м снимали с поста главного редактора «Нового мира». После войны Померанцев работал в газете в советской зоне оккупации и на немецком материале в 1949–1950 годах написал роман «Дочь букиниста».

Роман — более или менее типичное произведение соцреализма, да еще и несущее на себе печать сталинского времени. Но было у «Дочери букиниста» одно важное отличительное свойство — это своего рода социологический очерк, описывающий точки зрения разных немцев и обстоятельства жизни различных слоев населения послевоенной Германии. В том числе — и логику тех, кто принял коммунистическую идею, каковой является главная героиня Эмма, обратившаяся в советскую веру дочь владельца букинистической лавки.

«Продукты разных сфер», от пролетариев до владельцев мелких бизнесов, чью мелкобуржуазную психологию с преобладающим непониманием общего блага описывал Померанцев, искали способы выживания и иногда позволяли себе думать, в том числе, о причинах и следствиях произошедшего с нацией. «Кто виноват? Это был первый вопрос, громкая настойчивость которого заставила жителей уцелевших квартир, обставленных мебелью из дерева грецкого ореха, ощутить в воздухе угрозу. Тысячи перьев стали доказывать, что виновных нет и ответственна лишь кучка преступников, уже понесших заслуженную кару».

«Да, третья империя рухнула», — думал Гольц, но по-прежнему считал «богатый наследственный двор» основой основ. На неделимом и крепком крестьянском дворе, уничтожая безумцев, надо воссоздавать Германию. Да-да, культ свиньи нужен, а не культ критически мыслящей личности».

Тот же персонаж увещевал героиню: «Не верь россказням, будто мы пережили только крушение режима, — это крушение страны. Вместе с колоннами рассыпалось единство народа».

Показывая дискуссии по поводу частной собственности и общего блага, Померанцев волей-неволей изложил правду работяги-собственника. Однако Эмма склонилась к коммунистической вере Востока в противовес безверию и антикоммунизму немецкого Запада: «Вместо положительного идеала они призывают к борьбе с коммунистами, которые имеют его».

Это действительно кое-что объясняет в восприятии постнацистскими немцами коммунистического света с Востока. Если, конечно, Владимир Михайлович не рисовал в своем романе чрезмерно идиллическую картину. К концу роман обретает пропагандистские черты, однако это не означает, что не было в реальности спора вокруг «Идеи университета» Карла Ясперса, утверждавшего идею внеидеологичности образовательной среды: «— Я слушал Ясперса, — поднялся на кафедру другой студент. — Ему легко проповедовать, чтобы студенты не получали стипендий. Но именно от такого порядка я и удрал из Гейдельберга в Берлин».

Так закалялась дочь букиниста, получившая, как и другие товарищи, пропагандистское напутствие советского офицера, отбывавшего на родину. На этом роман заканчивается.

***

Выход из катастрофы легким не бывает. И проходил он совсем не так идеально, как представлялось какое-то время тому назад. Эти родимые пятна извилистой денацификации (шаг вперед, два шага назад) и декатастрофизации (сравнительно быстрой) дают о себе знать в сегодняшних немецких проблемах, политике и общественном мнении единой Германии, части единой Европы и европейского сознания.

Немецкий опыт, он скорее не только национальный, но и просто человеческий, много говорящий о природе человека. Вывод Харальда Йенера ведь не только о немцах: «Приписываемая себе участь жертвы, называемая в социологии самовиктимизацией, освободила большинство немцев от потребности осмыслить, осознать и осудить нацистские преступления, совершенные от их имени»; «Стремление к психологическому комфорту боролось со стыдом — и чаще всего выигрывало».

Обложка книги «Волчье время» Харальда Йенера

Все это — следствие необходимости выживать. Физиология и психология объединили нацию, потерпевшую военное поражение и одновременно избавившуюся от нацизма. Не самые аппетитные технологии выживания сочетались с актами солидарности и коллективизма, из-за чего, согласно определению журналистки и деятеля Сопротивления Рут Андреас-Фридрих, «вчерашний кровопийца превратился в сегодняшнего товарища по несчастью». Ситуацию можно описать парадоксальной формулой «Человек человеку волк, товарищ и брат».

Но и вчерашние противники стремились к интеграции немцев, одних на Востоке, других — на Западе. Жорж Бидо, лидер французского Сопротивления, после освобождения Парижа, обращаясь к раненым немецким солдатам, сказал (в изложении Ханны Арендт): «Немецкие солдаты, я — глава Сопротивления. Я пришел пожелать вам доброго здоровья. Желаю вам, чтобы вы вскоре оказались в свободной Германии и свободной Европе».

Гибкость и дипломатическая уступчивость Аденауэра немало способствовали тому, чтобы, в том числе, бывшие солдаты в результате все-таки прошли через «волчье время» и оказались в свободной Европе. Встали, так сказать, на путь исправления. И вытеснения прошлого.

«Посредством отождествления фашизма с национальным характером и историей Германии людям внушают ложную веру в то, что разгром Германии равнозначен искоренению фашизма», — писала в одном из послевоенных эссе Арендт. Разумеется, в истории Германии были предпосылки для массовой фашизации. Как и в истории многих других стран. В истории человечества как такового.

И они никуда не исчезли. Случайности могут сплестись с закономерностями и дать весьма уродливый продукт где угодно.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68