В юные годы Уинстон Черчилль очень боялся огорчить отца. Известен случай, когда лорд Рэндольф прислал ему в военный колледж 5 фунтов, а сын немедленно не отписался с благодарностью. Вернее, благодарность он написал в тот же вечер, но опустить письмо в почтовый ящик попросил сослуживца, а тот замотался и выполнил поручение только спустя три дня. Отец оправданий не принял и отчитал сына, как за государственную измену.

Пять фунтов, конечно, тогда были не то, что сейчас. Но все-таки.

Или еще случай. Лучший биограф Черчилля Мартин Гилберт рассказывает. Уинстон однажды уронил подаренные отцом часы в глубокий пруд в Сандхерсте. Не раздумывая сбросил одежду и нырнул за ними. Но дно оказалось настолько неровным, а вода — настолько холодной, что он продержался лишь 10 минут и часы не нашел.

На следующий день Черчилль договорился пройти по дну сетью, но это тоже не дало результата. После этого он выпросил 23 солдата из пехотного отделения, заплатил им, чтобы они прорыли русло ручья, взял пожарную машину колледжа и выкачал из пруда всю воду. Часы нашлись. Черчилль сразу же отправил их в Лондон отцовскому часовщику мистеру Денту. По неудачному совпадению на той же неделе лорд Рэндольф заглянул к Денту, узнал о происшествии с часами и пришел в ярость.

«Я написал письмо Уинстону, которое он долго не забудет», — сообщил лорд жене.

«Даже не верится, что ты еще настолько молод и глуп. Совершенно ясно, что тебе нельзя доверить столь ценные часы, и, когда мистер Дент их починит, я тебе их уже не верну. Твой младший брат носит часы, которые я подарил ему, дольше, чем ты свои. Он более надежен и не склонен к дурацким поступкам. В этом он превосходит тебя безмерно».

В ответ Черчилль направил отцу полный отчет о поисках часов. «Я рассказываю тебе все это, — написал он, — чтобы показать, насколько я осознаю ценность этих часов и что я отнесся к этому происшествию с полной ответственностью. Труд людей обошелся мне более чем в 3 фунта. Все остальные твои подарки находятся в прекрасном состоянии. Пожалуйста, не суди меня исключительно по этому случаю с часами».

Но лорд Рэндольф передал часы Джеку, который хранил их всю жизнь.

Не знаю, как у кого, но у меня педагогические принципы Черчилля-старшего вызывают отторжение. Отбирать подаренное? Передаривать его другому? Хорошо еще, что сын таким не вырос.

От Закона о нейтралитете к ленд-лизу

Когда началась Вторая мировая война, «вся оборона Соединенных Штатов состояла из клочка бумаги», называемого Законом о нейтралитете 1936 года, принятом конгрессом и неохотно подписанным президентом Рузвельтом. Закон родился из убеждения, что американцы могут законодательным путем удержать себя вне войны, как однажды подобным образом закрыли себе дорогу в бары со спиртными напитками. Как и сухой закон, закон о нейтралитете был «благородным по своим мотивам» опытом, но результаты его оказались гибельными.

Мир оказался предательски мал; и пули, выпущенные на другом конце планеты, обязательно угодят в тебя.

Даже если история с географией так распорядились, что ты, кажется, вполне можешь и пересидеть за океаном любую войну, которую затеют эти неразумные европейцы. Которых, конечно, что скрывать, бывает жалко.

Советник рузвельта Гопкинс. 1941 год. Фото: википедия

Американский журналист Роберт Шервуд сразу после войны написал огромный труд «Рузвельт и Гопкинс» — о знаменитом президенте и его главном советнике. Привел цифры социологического опроса, проведенного в 1939 году. Некоторые выдержки из него (вот так располагались пристрастия граждан США, вот что предлагали они своему правительству):

- немедленно вступить в войну на стороне Англии, Франции и Польши — 2,5%;

- найти какой-нибудь способ оказать помощь Германии — 0,2%;

- не принимать ничью сторону и остаться полностью вне войны, но изъявить готовность продавать всем за наличный расчет — 37,5%;

- не вступать в войну, но снабжать Англию, Францию и Польшу материалами и продовольствием, отказывая в поставках Германии, — 8,9%;

- оставаться вне войны как можно дольше, но вступить в войну на стороне Англии и Франции, если они окажутся под угрозой поражения, помогая им продовольствием и материалами, — 14,7%;

- не иметь никакого дела с воюющими странами, отказаться от торговли с ними даже за наличный расчет — 29,9%;

- за союзников — 0,6%;

- за Германию — 0%;

- ни за тех, ни за других — 1,8%.

В течение первого года войны ряды изоляционистов включали в себя подавляющее большинство американского народа, который «радостно приветствовал бы окончание европейской войны на любых, даже самых неопределенных условиях и лишь с той гарантией, что Соединенные Штаты не окажутся втянутыми в нее».

В начале 1939 года проницательный и объективный шотландец Роберт Брюс Локкарт, автор «Британского агента» и ряда других книг, отправился с лекциями по Соединенным Штатам. В своем более позднем произведении «Наступает расплата» он писал: «Мои лекции, как и лекции большинства англичан, получили незначительный отклик, и единственной положительной стороной моей поездки было самообразование».

То, с чем столкнулся Локкарт, можно определить как настроения простого американского народа, которые были широко представлены в Конгрессе вместе со всеми предрассудками и страхами, всегда одолевающими маленьких людей. В конгрессе существовало еще одно сильное течение: это был своего рода провинциальный шовинизм, присущий мелким политическим деятелям, знающим, что они всегда могут сорвать аплодисменты, предаваясь ура-патриотической демагогии.

Они утверждали, что все иностранцы, в частности англичане и французы, — хитрые обманщики, старающийся изо всех сил ввести в заблуждение бедного, невинного, доверчивого дядю Сэма, чтобы ловким приемом сорвать с него как можно больше.

Несправедливо говорить, что такие настроения господствовали в конгрессе или что среди республиканцев они царили в большей степени, нежели среди демократов, но они всегда наблюдались, всегда бурно проявлялись, причем напористые лидеры изоляционистов хорошо знали, как мобилизовать их.

Не в последнюю очередь на такие настроения повлияло то, как европейские страны, в частности Великобритания, рассчитались (или скорее не рассчитались) за помощь, оказанную им Соединенными Штатами во время Первой мировой. Тогда за пять лет (1914–1919) британский национальный долг вырос более чем в 10 раз.

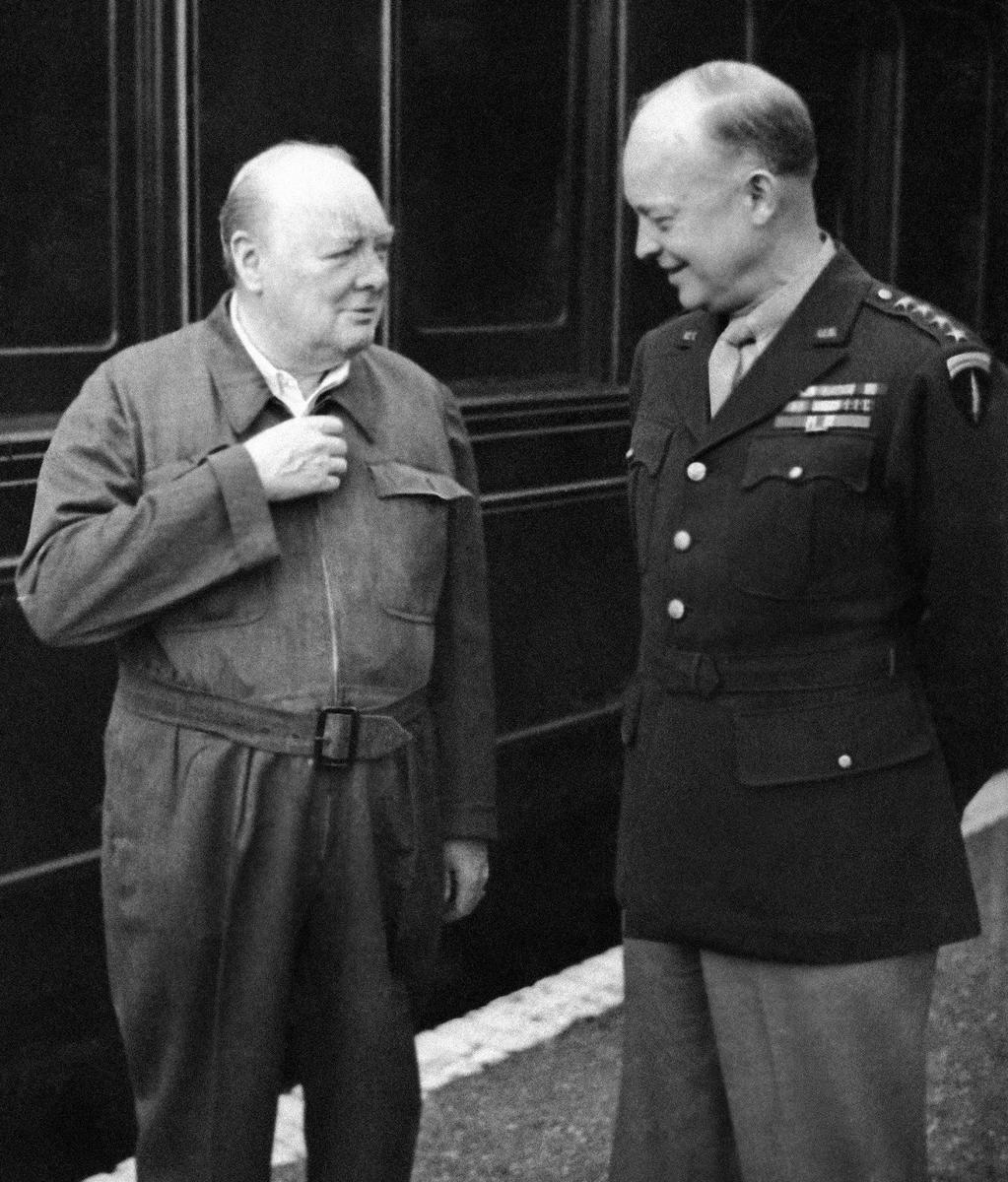

Уинстон Черчилль и генерал Дуэйт Эйзенхауэр. Фото: AP / TASS

Этот долг до сих пор остается непогашенным, хотя в 2015 году Британия полностью расплатилась по своим ценным бумагам, выпущенным под лозунгом «В отличие от солдат, инвесторы ничем не рискуют», чтобы покрыть расходы в Первую мировую.

Одним словом, Соединенные Штаты решительно не хотели воевать. Они выступали за мир. А те, кто не хотел к ним прислушаться, могли поступать как знают.

Новая поправка к Акту о нейтралитете от 1939 года, принятая конгрессом США после нападения Германии на Польшу, позволяла воюющим странам закупать оружие и другие необходимые для войны товары у США по так называемому принципу cash and carry — «плати и бери». Забирать предоставленную США помощь страны должны были на своем транспорте.

Как это происходило на практике?

В результате хитроумного и с правовой точки зрения сомнительного крючкотворства, разработанного юристами в министерстве финансов США, 70 американских военных самолетов вылетели в Канаду, где их погрузили на французский авианосец «Беарн». Впрочем, они так и не достигли места назначения: когда авианосец с самолетами находился в открытом море, Франция капитулировала, и авианосец с самолетами, равно как и со значительным количеством французского золота, простоял всю войну на острове Мартиника в Карибском море.

Но у власти в США был Франклин Делано Рузвельт — идеалист, наделенный невероятной волей, способный заставить окружающих принять его, и только его точку зрения.

Президенту удалось, опустошив все американские арсеналы, собрать полмиллиона винтовок, 80 тысяч пулеметов, 130 миллионов обойм с патронами, 900 орудий калибра 75 мм, а также миллион снарядов, некоторое количество бомб, тринитротолуола и бездымного пороха. Все это предназначалось для отправки в Англию. Что и было осуществлено при помощи более или менее легальных манипуляций, когда многие политики говорили, что это самоубийственно для Рузвельта и, возможно, для нации, что с Англией покончено, что все эти материалы попросту окажутся в руках Гитлера, который использует их против США.

Мы сегодня загипнотизированы экономической мощью американцев, но в том-то и штука, что к началу мировой войны их могучая промышленность была отнюдь не милитаризована и стоял вопрос: удастся ли ее милитаризовать к тому времени, когда самим американцам понадобятся танки, самолеты, пушки?..

«Доктрина Рузвельта заключалась в том, что если уж мы должны были вступить в войну, то нам следовало вести ее как можно дальше от наших собственных берегов и с максимально возможным числом союзников, независимо от всякой идеологии, считаясь при этом со всем возможным риском потенциальной неблагодарности после победы над общими врагами», — так написал журналист, близкий соратник Рузвельта Роберт Шервуд.

А вот взгляд «с другой стороны Атлантики». Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

«Американцы согласились продать некоторое вооружение (еще до принятия закона о ленд-лизе), но условия законов о нейтралитете означали, что за это необходимо расплатиться наличными. В марте 1941 года в Кейптаун был направлен американский крейсер, чтобы забрать последние имевшиеся у Британии 50 тонн золотых слитков, подобно тому, как приставы забирают у должника телевизор с плоским экраном. Британские предприятия в Америке продавались по бросовым ценам. Когда Лондон начал протестовать, заявляя, что его резервы на исходе, американское правительство решило выяснить реальную платежеспособность Британии, что очень напоминает ситуацию, когда отдел социальных услуг обвиняет престарелого получателя льгот в сокрытии имеющихся средств».

Черчилль и Рузвельт. Фото: ASSOCIATED PRESS

Когда мы оглядываемся назад, то кажется невероятным, что США потребовалось так много времени (два года и четыре месяца), чтобы присоединиться к Британии в войне против Гитлера.

Надо прямо сказать, что заводные рукоятки американской военной машины первоначально раскручивались британским золотом. Но несмотря на множество выгодных условий, многие политики США в 1941 году считали, что сделка слишком щедра по отношению к британцам. Беспрецедентный закон о ленд-лизе (бесплатно предоставлявший военную помощь сражающимся с Гитлером странам) был принят в палате представителей 260 голосами против 165.

О чем думали те 165 конгрессменов, которые отказывались бросить Британии дорогостоящий спасательный жилет? Хотели понаблюдать, как Британия идет на дно? Правда, однако, в том, что некоторые из них «чуть-чуть желали» этого.

Потом случилось японское нападение на Перл-Харбор, оставившее американцев практически без Тихоокеанского флота, того самого, который они считали своим непробиваемым щитом. Через несколько дней последовало сумасшедшее решение Гитлера объявить войну Америке. Это мигом изменило сам ход мыслей миллионов американцев.

Случай Линдберга

Сказать, что Чарльз Линдберг был прославленным летчиком, значит ничего не сказать. Он, первым перелетевший Атлантический океан из Нью-Йорка в Париж, был кумиром всех американцев и при этом человеком крайне правых взглядов, с четко обозначенными симпатиями. Достаточно упомянуть, что Линдберг в 1938 году был награжден орденом Заслуг германского орла, и вручил его Линдбергу лично Геринг. Во время поездки по Европе Линдберг восхищался немецкой авиационной промышленностью, и немцы ему показали даже то, чего не показывали никому.

В 1938 году Линдберг посетил и СССР — с целью изучения состояния советской авиации. На Московском центральном аэродроме его встречал нарком обороны Ворошилов. Советское правительство устроило большой прием в честь Линдберга. Но по возвращении в США Линдберг заявил о слабости советских Вооруженных Сил и неразумности ставки на СССР как союзника в войне с Германией. Кстати, именно после его визита «советское правительство запретило показ оборонных предприятий и воинских частей иностранцам».

Чарльз Линдберг. Фото: википедия

В предвоенные годы и в начале Второй мировой войны (до вступления в нее США) Линдберг выступал с поддержкой нацистской Германии, обращался к евреям США с призывом «не втягивать народ в войну» и т.п. В 1941 году он стал одним из ведущих представителей комитета «Америка — прежде всего» (America First Committee) — организации, которая выступала против добровольного вступления США во Вторую мировую войну.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Но после нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года Линдберг сделал следующее заявление: «Наша страна подверглась атаке силой оружия, и силой оружия мы должны ответить на это… Сейчас мы должны направить все силы на строительство самых больших и самых эффективных вооруженных сил в мире. Когда американские солдаты идут на войну, у них должно быть все самое лучшее из того, что может разработать современный ум и что может создать современная промышленность…»

Линдберг, в свое время высмеивавший призывы Рузвельта к постройке 50 тысяч военных самолетов и назвавший этот призыв «истерической болтовней», в конце концов принес большую пользу ВВС США: его точный ум и великолепная память сохранили содержание всех информационных материалов, столь любезно предложенных его вниманию в Германии, и он весьма успешно использовал эти знания на деле.

Первая встреча

В августе 1941-го Черчилль и Рузвельт встретятся у берегов Ньюфаундленда, куда прибудут на боевых кораблях: один — на линкоре «Принц Уэльский», другой — на крейсере «Огаста».

Вот описание Бориса Джонсона.

«Утром в воскресенье проходит богослужение. <…> В заключение звучит традиционный призыв о божьей милости для тех, кто выходит на кораблях в море: «Для тех, кто в опасности на море». Присутствующие британские моряки знают об опасности на море всё.

Несколько месяцев назад они участвовали в преследовании немецких кораблей «Бисмарк» и «Принц Ойген». Люди, поющие сегодня, видели, как линкор «Худ» взорвался, превратившись в гигантский огненный шар. Они были так близко к месту катастрофы, что им пришлось плыть среди обломков крушения, унесшего жизни 1419 офицеров и матросов. В «Принца Уэльского» также попали снаряды, и было убито несколько его моряков. На палубах, по которым тогда струилась кровь, теперь стоят столы с куропатками.

Рузвельт и Черчиль у берегов Ньюфайндленда. Август 1941 года. Фото: википедия

В том и состоит послание Британии Америке: мы сражаемся и умираем, но мы-то выдержим, а вы?

Наконец саммит завершается. На нем принято коммюнике, торжественно названное Атлантической хартией. Черчилль плывет по неспокойному океану назад в Британию, с собой он везет… А собственно говоря, что?

Ужасная правда — он мастерски пытается скрыть ее от парламента и общества — состоит в том, что, несмотря на всю его искусную драматургию, ему, по существу, нечего предъявить.

Британский кабинет быстро одобрил Атлантическую хартию. А американский конгресс не удосужился даже поглядеть на этот документ, не говоря уже о его ратификации. Военный атташе Черчилля Ян Джейкоб так отразил настроение тихого уныния, охватившее британскую делегацию на обратном пути по серой Атлантике: «Ни один американский офицер не проявил ни малейшей заинтересованности в том, чтобы принять участие в войне на нашей стороне. Все они очаровательные личности, которые, по всей видимости, живут в мире, отличном от нашего».

Тем не менее по предложению Черчилля замминистра иностранных дел Александр Кадоган составил проект совместной декларации, состоящей из преамбулы и восьми пунктов: Великобритания и США торжественно обещали не добиваться приобретений территориального или иного характера, осудили территориальные изменения, «которые расходятся со свободно выраженными желаниями заинтересованного народа», подтвердили «право всех людей выбирать форму правления, при которой они хотят жить», одобрили «самое тесное сотрудничество между всеми государствами в сфере экономики», поддержали («с должным уважением к своим существующим обязательствам») принцип равного доступа к торговле и к сырью для всех государств, а также высказали уверенность в обеспечении такого мира, при котором «все люди во всех странах смогут жить в условиях свободы от страха и нужды».

Прекрасные слова. Неслучайно сам Сталин подпишется под ними и присоединится к Хартии. Но насколько он выполнит содержавшиеся в ней призывы?

Сталин, Рузвельт и Черчилль. 1943 год. Фото: ASSOCIATED PRESS

В книге «Россия и Запад при Ленине и Сталине» Джордж Кеннан писал: «К 1939 году Черчилль и Рузвельт не могли победить Гитлера без помощи России, а за эту помощь пришлось расплачиваться горькой ценой — горечь, которой полностью суждено испытывать нашему поколению».

Мировые демократии с помощью Советского Союза смогли выиграть войну, но не сумели выиграть мир.

Из переписки о базах

К середине 1940 года Англия попала в почти безвыходное положение. Остров снабжался исключительно морем, а немецкий подводный флот пути снабжения успешно перерезал. Катастрофически не хватало легких эсминцев как надежного средства борьбы с «подводным пиратством». А у Штатов со времен Первой мировой ржавели десятки кораблей, которые легко было переоснастить новейшим противолодочным оборудованием и выпустить в Атлантику.

Из письма Рузвельта Черчиллю, 12 августа 1940 года:

«Я полагаю, что можно будет предоставить британскому правительству в качестве немедленной помощи по меньшей мере 50 эсминцев, торпедные катера, о которых упоминалось выше, и, что касается самолетов, по пять самолетов каждой упомянутой категории для испытания их в боевой обстановке…

Для этого потребуется дать заверения от имени премьер-министра, что в случае, если английские военные корабли не смогут более находиться в британских водах, эти корабли не будут переданы немцам или потоплены, а будут направлены в другие части империи для продолжения ее защиты.

Заключить соглашение от имени Великобритании, согласно которому британское правительство разрешит использовать Соединенными Штатами Ньюфаундленда, Бермудских островов, Багамских островов, Ямайки, Сент-Люсии, Тринидада и Британской Гвианы в качестве военно-морских и воздушных баз в случае нападения на американское полушарие со стороны какой-либо не американской нации; а до этого предоставит Соединенным Штатам права строить такие базы и использовать их для боевой подготовки и учений с условием, что Соединенные Штаты смогут получить земли, необходимые для вышеизложенных целей, путем приобретения их или аренды на 99 лет».

Черчилль — Рузвельту, 15 августа 1940 года (с этого момента он пишет почти ежедневно):

«Нет необходимости говорить о том, как меня обрадовало Ваше послание и как я благодарен Вам за ваши неослабные усилия по оказанию нам всей и всяческой помощи. Я уверен, что вы дадите нам все, что сможете, прекрасно понимаю, что каждый эсминец, который вы сможете отдать нам, для нас бесценен. Однако нам также необходимы торпедные катера, о которых Вы упомянули, и как можно больше летающих лодок и винтовок. Миллион человек ждут винтовок.

В это критическое время новая помощь вашего правительства и народа будет иметь очень большое моральное значение и получит широкое одобрение.

Мы готовы согласиться на оба эти условия, которые, как Вы считаете, необходимы для того, чтобы помочь Вам в Конгрессе и в других инстанциях… Что касается заявлений, касающихся британского флота, то я, конечно, готов повторить вам то, что заявлял в парламенте 4 июня. Мы здесь намерены сражаться до конца, и никто из нас никогда не пойдет на то, чтобы купить мир ценой сдачи или потопления флота. Но как бы Вы ни воспользовались этим повторным заявлением, я прошу Вас помнить о тех катастрофических последствиях, которые, по нашему, а возможно, и по Вашему мнению, возникнут, если у кого-либо создастся впечатление, будто мы рассматриваем завоевание Британских островов и военно-морских баз Англии как нечто большее, чем нереальное допущение. У нашего народа прекрасный боевой дух. Никогда еще он не обладал такой решимостью. Его уверенность в конечной победе значительно и обоснованно укрепилась после жестоких воздушных сражений прошлой недели».

Черчилль — Рузвельту, 22 августа:

«Мне кажется трудным или даже рискованным предлагаемый обмен письмами или признание в какой-либо форме того, что военная техника, которую вы нам посылаете, является платой за эти базы. При таком понимании вещей обе стороны начнут сравнивать то, что они дают и что получают, будет подсчитана денежная стоимость вооружений, эту стоимость будут сопоставлять с ценностью баз, и появятся различные толкования данного вопроса.

Пока же мы вполне готовы целиком довериться чувствам народа Соединенных Штатов и Вашему суждению относительно той помощи военной техникой и т.п., которую вы в состоянии предоставить нам. Но со стороны Соединенных Штатов это должно быть отдельным добровольным актом, обусловленным взглядами США на мировую борьбу и на соотношение ее и ее целей и собственных интересов».

Рузвельт — Черчиллю, 20 января 1941 года:

«Дорогой Черчилль,

данное послание Вам передаст Уэнделл Уилки (соперник Рузвельта на президентских выборах. — П. Г.) — он по-настоящему помогает избежать политических осложнений здесь.

Я думаю, что и к вашему народу, и к нам равной мере относятся следующие строки:

Плыви, корабль! Счастливый путь!

Плыви, «Союз», великим будь!

С тобой отныне человек

Свою судьбу связал навек».

28 января Черчилль ответил: «Я встретился вчера с Уилки, и меня глубоко тронули стихи Лонгфелло, которые Вы процитировали. Я вставлю это стихотворение в рамку в память о нынешних замечательных днях и в знак наших дружеских отношений, установившихся, несмотря на все невзгоды, с помощью телеграфа, а также и телепатии».

…А 50 эсминцев, полученных за базы, ситуацию в Атлантике переломили; потери торговых судов резко сократились; «подводную войну» Англия выиграла.

Отдельно — о благодарности

В конце февраля 1943 года Сталин в обращении к Вооруженным Силам сказал, что Красная Армия практически одна, своими силами, ведет войну с Германией. Президент США решил не заметить этого, но Элеонора Рузвельт в письме к дочери Анне 28 февраля выразила то, о чем, несомненно, думал и Франклин Рузвельт: «Речь Сталина показалась мне наглой и неумной; я полагаю, что она была рассчитана на успех внутри страны».

Тем временем посол США в Москве адмирал Стэндли решил, что настало время привести в действие принцип взаимности.

«С тех самых пор, как я сюда приехал, — объявил он специально собранной группе американских журналистов, — я искал признания в русской прессе того факта, что они получают материальную помощь не только по линии ленд-лиза, но и через Красный Крест и «Русско-американскую организацию помощи», но никакого подтверждения этому не обнаружил».

«Это неофициальное заявление или мы можем его использовать?» — спросил Генри Шапиро из информагентства ЮПИ.

«Используйте», — ответил Стэндли. Он сообщил, что американский народ знает, какие огромные поставки техники и другой помощи посылается в СССР, но русские люди об этом не знают.

Неправильно давать неверную информацию народу Америки, который оказывает такую громадную помощь и думает, что помогает русским людям. Таким же образом русские граждане не знают, что получают помощь от американского народа, который предоставляет ее по дружбе.

Один из журналистов спросил, почему Кремль не освещает в печати помощь, которую предоставляют Соединенные Штаты.

«Советские власти, — ответил посол, — кажется, стараются создать впечатление у себя в стране и за рубежом, что ведут войну одни, используя свои собственные ресурсы, и при этом не желают признавать, что получают помощь от кого-то еще».

Разразился скандал.

Растерянные советские цензоры связывались с вышестоящими инстанциями по поводу этих новостей. Наконец после пятичасовой задержки было дано разрешение — публиковать. Главный цензор, мать которого умерла от голода в блокадном Ленинграде, побледнел от ярости. Он считал недовольство американцев пустяком по сравнению с теми жертвами, которые советские люди приносили на Восточном фронте. Так пишет американский исследователь Деннис Данн.

Конференция в Тегеране, декабрь 1943 года. Фото: ASSOCIATED PRESS

Американскому послу звонил Молотов, утверждал, что любой простой человек знает наизусть число танков и самолетов, которые СССР получил из Америки. Однако Стэндли стоял на своем, сказав Молотову, что у него нет вещественных доказательств благодарности Москвы за помощь. В ответ советские товарищи напечатали, как выразился Стэндли, «настоящий поток заявлений» с благодарностью США за помощь. Посол был рад.

Маршал Жуков спустя 20 лет говорил, что без помощи из-за рубежа СССР бы войну не выиграл.

В целом США оказали помощь по ленд-лизу 30 странам и получателям — от Советского Союза и Китая до польского и норвежского правительств в изгнании — на 50 с лишним млрд долларов (672 млрд долларов в ценах 2023 года).

Великобритания получила помощи больше всех — на 31,4 млрд долларов. СССР был вторым — на 11,3 млрд.

Рузвельт выполнил свое обещание, когда в конце 1940 года в одной из своих «бесед у камина» заявил, что США станут «арсеналом демократии», чтобы помочь другим выстоять в жестокой битве с нацизмом.

По подсчетам американских экспертов, в СССР должно было оставаться не менее 138 судов, полученных по ленд-лизу (обязаны были вернуть, но не вернули). Пять из них впоследствии участвовали в перевозках «стратегических грузов» на Кубу в ходе Карибского кризиса.

***

Англия сумела выстоять в тяжелейшей войне, в которой в течение почти года противостояла Германии в одиночку. Весной 41-го родилась замечательная программа помощи — ленд-лиз. Это, по оценке Уинстона Черчилля, «самый бескорыстный поступок в анналах истории, который активно способствовал достижению победы». Правда, Черчилль в узком кругу говаривал: «Как я понимаю, с нас за это не только три шкуры сдерут, но и мясо снимут до костей».

На момент завершения войны в Европе государственный долг Британии превышал 200% от её ВВП — в таких долгах страна не была со времен войны с Наполеоном.

Решение президента США Трумэна о прекращении ленд-лиза после победы над Японией стало шоком для нового британского лейбористского правительства. Британские политики выражали разочарование действиями Вашингтона и заявляли, что так союзникам поступать не подобает. Одним из последствий этого решения стало подписание масштабного кредитного соглашения между Британией и США в конце 1945 года. Британия расплатилась с кредитом в 2006-м. О справедливости и выгоде этого соглашения политики, экономисты и историки спорят до сих пор.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68