«Утром 13 марта был открыт огонь из всех видов артиллерии. Как после выяснилось, поступил приказ, чтобы с 11 до 12 часов дня выпустить по противнику как можно больше снарядов. А в 12 часов огонь прекратился и наступила какая-то жуткая тишина. Ждали команды: «Вперед!», но прошло какое-то время, а команды не последовало. Зато вдруг услыхали: «Мир, братцы, мир!» Сразу эти слова не дошли до сознания, даже сначала посчитали, что это какая-то глупая шутка, но как оказалось, действительно — мир! Этого чувства описать невозможно»

(красноармеец И. Струпов).

Начиная с 2 марта 1940 года 28-й советский стрелковый корпус захватил острова в заливе и форсировал его вместе с тяжелой техникой. Однако, когда 6 марта командующий Армией Перешейка финский генерал Хейнрикс ввел в бой резервы, десант был остановлен.

На следующий день части Красной армии попытались обойти Выборг с востока, однако Хейнрикс отдал приказ открыть шлюзы, и весь ключевой сектор обороны был затоплен. Территория вокруг города мгновенно превратилась в озеро ледяной воды, над которой островками возвышались финские ДОТы. 7-я армия продолжала наступление через студеное крошево из льда и воды, каждый метр которого простреливался артиллерией и пулеметами противника. Несмотря на большие потери, пробиться к городу не удавалось.

На стыке 2-го и 3-го финских корпусов советский командарм 2-го ранга Грендаль прошел через две линии обороны, но уперся в южный берег Вуоксы. Его 15-й стрелковый корпус попробовал форсировать озеро, но был отброшен. Грендаль был заменен генералом Парусиновым, но и новый командующий оказался бессилен сломить оборону финнов.

Взять город стало «делом принципа». 10 марта последний резерв финской армии (14 батальонов) был срочно отозван из учебных лагерей и брошен в бой. Однако главную роль сыграли не они, а береговые батареи под командой генерал-майора Ханнела, которые до полудня сдерживали напор Красной армии. После прекращения огня артиллеристы взорвали орудия и ушли вместе с войсками Хейнрикса. Битва за Выборг продолжалась ровно до 12.00 13 марта.

Современный писатель-патриот пишет о тех событиях:

«Уже после официального заключения мира от рук финских фашистов продолжали гибнуть советские солдаты, идущие на штурм Выборга. Город, переходивший по условиям Московского договора под юрисдикцию Советского Союза, пришлось брать, что называется, на шпагу. И хотя решения, принимавшиеся К.А. Мерецковым (именно он непосредственно руководил штурмом Выборга) не всегда были оптимальными, в целом они привели к тому, что старинный русский город был успешно освобожден. Превратить Выборг в «финский Верден» фашистам не удалось. Как не удалось им и уничтожить город, передав Красной армии одни бесполезные руины — фотографии, сделанные по горячим следам, свидетельствуют, что большинство зданий в Выборге все же уцелело, несмотря ни на советские обстрелы, ни на финских факельщиков».

«Не всегда принимавший оптимальные решения» Кирилл Афанасьевич Мерецков за успешный штурм был удостоен звания Героя Советского Союза. «Старинным русским городом» Выборг никогда не был. Финских солдат «фашистами» можно назвать лишь с очень большой натяжкой.

И главное: в 10.30 вечера 12 марта 1940 года делегации СССР и Финляндии уже подписали мирный договор, согласно которому Выборг становился частью Советского Союза. Зная об этом, командующий 7-й армией генерал Мерецков отдал приказ взять город штурмом, «на шпагу». Впоследствии, уже маршалом, в своих (слишком часто — недостоверных) мемуарах он так описывал события:

«Буквально продираясь сквозь вражескую оборону, 7-я армия шла к Выборгу… Мне позвонил Сталин и поставил задачу взять этот город… Многого мы от финнов не хотим, но для заключения мирного договора необходимо, чтобы противник убедился, что дорога на Хельсинки открыта, поэтому падение Выборга явится для финнов последним тревожным сигналом, а затяжка войны позволит французам и шведам прислать подкрепления, и вместо войны с одним государством мы ввяжемся в борьбу с коалицией.

Как раз во время телефонного разговора и начался штурм Выборга, закончившийся его взятием… Убедившись в безнадежности сопротивления, правительство Финляндии начало переговоры. 12 марта состоялось утверждение условий мирного договора, а в 12 часов дня 13 марта военные действия прекратились. Новая граница прошла западнее Выборга».

Советские солдаты осматривают наблюдательный колпак захваченного финского ДОТа. Фото: архив «Общественного достояния»

Надо сказать, маршал и здесь «путает» даты и события. «Дорога на Хельсинки» оказалась открыта уже после подписания договора, но идти по этой дороге никто и не собирался. Сколько людей погибло напрасно? За что? Мерецков этого не пишет.

До сих пор число жертв «штурма Выборга» установить трудно. Еще труднее усмотреть в самом штурме какой-то смысл, военный или человеческий.

В некоторых боях на Выборгском заливе в батальонах Красной армии оставалось до тридцати боеспособных солдат. Прибывшая на фронт в ходе наступления на Выборг 95-я дивизия потеряла за три недели свыше трети своего состава.

Еще раз: ради чего умирали люди?

Путь Мерецкова

В мае 1937-го, после Испании, он был вызван в Москву, на заседание Высшего военного совета. Обсуждалось «дело Тухачевского», высшие чины армии в страхе по очереди клялись в верности и последними словами поносили еще не расстрелянных товарищей. Один из немногих, нашедших в себе силы противостоять общему помешательству, был (если, конечно, доверять его воспоминаниям) он, Мерецков.

«И.В. Сталин перебил меня и начал задавать вопросы о моем отношении к повестке совещания. Я отвечал, что мне непонятны выступления товарищей. Это странно: если они подозревали, то почему же до сих пор молчали? А я Уборевича ни в чем не подозревал, безоговорочно ему верил и никогда ничего дурного не замечал. Сталин сказал: «Мы тоже верили им, а вас я понял правильно». Далее он заметил, что я вскоре получу более высокое назначение; а из совещания все должны сделать для себя поучительные выводы о необходимости строжайшей бдительности. Отсюда видно, что И.В. Сталин высоко ставил откровенность и прямоту».

Мерецков с солдатами Волховского фронта. Фото: архив «Общественного достояния»

Когда стенограмму Совета несколько лет назад рассекретили, оказалось, что свое достойное поведение на нем Мерецков сильно приукрасил. Во всяком случае, читать его выступление сейчас стыдно.

Но главное — Сталину оно действительно понравилось.

С июня 1937 года Мерецков — заместитель начальника Генерального штаба РККА. С сентября 1938 года — командующий войсками Приволжского военного округа. С января 1939-го — командующий войсками Ленинградского военного округа. Именно под началом Мерецкова штаб округа разработал и 23 октября 1939 года доложил наркому обороны СССР Ворошилову «План операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии», отличавшийся крайне несерьезным и пренебрежительным отношением к будущему противнику. План был утвержден, его ошибки существенно повлияли на затягивание войны с Финляндией и привели к большим потерям в рядах РККА.

В апреле 1940 года на совещании в ЦК по итогам войны Мерецков выступал веско, со знанием дела, как обычно, принципиально вскрывая ошибки:

— Тов. Мехлис (начальник Главпура. — П. Г.) нам много помогал в округе, но мы все-таки просмотрели один вопрос — это соцсоревнование на лучшее выполнение приказа. Вот, скажем, два бойца заключили соревнование на взятие огневой точки. А потом начался бой, сильный огонь, один из них человек храбрый и лезет в бой, а другой думает — на этот раз пусть я соревнование проиграю, а он пусть наступает. Следующий раз, может, огонь противника будет слабее, тогда я пойду вперед и тоже выиграю соревнование, но с меньшим риском.

МЕХЛИС. Нужно с толком соревноваться.

МЕРЕЦКОВ. Нет, это вредно. Если соревнуются на лучшее выполнение приказа, то это неправильно. Приказ подлежит обязательному выполнению всеми. Кто его не выполняет, тот изменник.

Противостоявший Мерецкову финский маршал Маннергейм в своих мемуарах в числе главных ошибок Красной армии называл другие:

«Начальствующий состав русской армии представляли люди храбрые, обладающие крепкими нервами, их не очень беспокоили потери. Для верхних «этажей» командования были характерны нерасторопность и беспомощность. Это находило отражение в шаблонности и ограниченности оперативного мышления руководства. Командование не поощряло самостоятельное маневрирование войсковых подразделений, оно упрямо, хоть тресни, держалось за первоначальные планы. Русские строили свое военное искусство на использовании техники, и управление войсками было негибким, бесцеремонным и расточительным».

И далее: «Русский пехотинец храбр, упорен и довольствуется малым, но безынициативен… Если он оказывается вдалеке от командования и теряет связь со своими товарищами, то не в состоянии действовать самостоятельно. Поэтому русские и прибегали, особенно в начале войны, к наступлению большими массами, которые огнем нескольких хорошо расположенных пулеметов скашивались вплоть до последнего человека. Несмотря на это, наступление продолжали волнами, следовавшими одна за другой, с теми же результатами. Случалось, что русские в боях начала декабря шли с песнями плотными рядами — и даже держась за руки — на минные поля финнов, не обращая внимания на взрывы и точный огонь обороняющихся. Пехоте свойственна поразительная фатальная покорность».

Маннергейм преувеличивает? Но вот сравнительные данные о потерях:

Финляндия. Погибло и умерло в госпиталях 26 662 военнослужащих.

СССР. Согласно поименным спискам, составленным в 1949–1951 годах Главным управлением кадров МО СССР, безвозвратные потери Красной армии составили 126 875 военнослужащих.

Разница — 100 тысяч.

«У нас в 13-й армии, — докладывал на том же совещании член Военсовета 13-й армии армейский комиссар 2-го ранга Запорожец, — долго продолжалось такое положение, когда убитых бойцов и командиров хоронили не очень хорошо — просто в штабеля складывали, и они лежали по два-три дня…

Много было самострелов и дезертирства».

— Были дезертиры? — удивился Сталин.

Запорожец:

— Много.

Сталин:

— К себе в деревню уходили или в тылу сидели?

Запорожец:

— Было две категории. Одна — бежала в деревню, вторая — бежала не дальше обоза, землянок, до кухни. Таких несколько человек расстреляли. Сидят в землянке 3–5 человек, к обеду выходят на дорогу, видят идет кухня, возьмут обед и опять в землянку. Когда появился заградительный отряд НКВД, он нам очень помог навести порядок в тылу, до этого с тылом было тяжелое положение.

Вот был такой случай в 143-м полку. В течение дня полк вел бой, а к вечеру в этом полку оказалось 105 самострелов. В одном полку 105 человек — самострелов.

Сталин:

— В левую руку стреляют?

Запорожец:

— Стреляют или в левую руку, или в палец, или в мякоть ноги, и ни один себя не изувечит.

Сталин:

— Дураков нет. (Смех)».

Действительно, смешно. 105 самострелов всего лишь в одном полку и за один день…

Из доклада одного из самых знающих и смелых командиров в советских вооруженных силах, начальника артиллерии Красной армии командарма 2-го ранга Н. Воронова народному комиссару обороны «Об итогах и использовании боевого опыта советско-финляндской войны». 1 апреля 1940 года.

«В армии создалась такая обстановка (после 1937 года), что командир как-то не чувствует себя уверенным в своих действиях — каждый подчиненный может в любой момент поднять шум по всякому его мероприятию по партийной и комсомольской линии, по линии особых органов, пойти пожаловаться политруку или военному комиссару, и командир никогда не может быть гарантирован, что немедленно не начнется разбор дела. Много ловкачей очень умело пользуются этими обходными путями, много говорят и выступают, состоят в активе, а на деле — нуль. Эти болтуны особенно быстро выявились на войне своей непригодностью к боевой работе. В результате чего высшее командование вынуждено было отстранять от должностей значительное количество командиров».

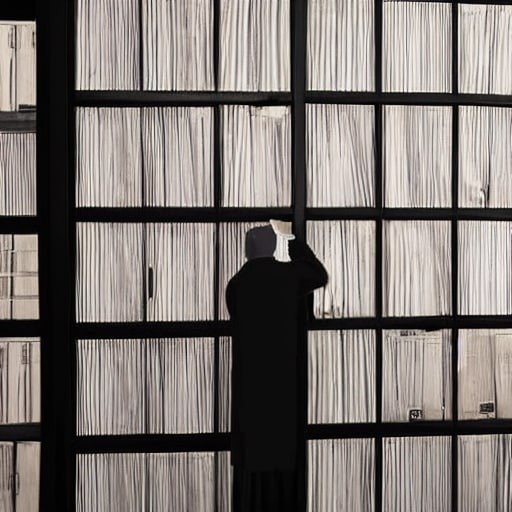

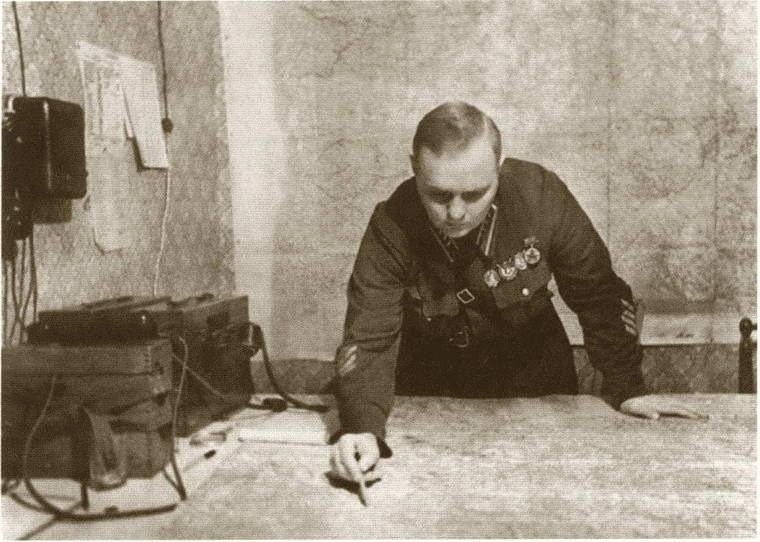

Мерецков за уточнением плана прикрытия границы и контрудара. Ноябрь, 1939 г. Фото: архив «Общественного достояния»

За время Зимней войны от руководства войсками были отстранены 3 командующих армиями, 8 командиров корпусов, 9 командиров дивизий и 31 командир стрелковых полков. Военачальники, снятые с занимаемых постов, становились тем самым в глазах подчиненных и общественности конкретными виновниками всех неудач и провалов на фронте.

И еще цифра (наверняка неполная). В ходе той трехмесячной войны за показавшиеся неугодными высказывания, а также «направленные против правительства и руководства Красной Армии», по печально знаменитой статье 58-10 (АСА — антисоветская агитация) УК РСФСР к суду военного трибунала было привлечено и расстреляно 843 военнослужащих. Не учтены расстрелянные безо всяких трибуналов.

4 июня 1940 года Мерецкову первому в стране (вместе с Жуковым и Тюленевым) присвоено воинское звание «генерал армии». С июня по август 1940 года он — заместитель народного комиссара обороны СССР.

В августе 1940 — январе 1941 годов Мерецков — начальник Генерального штаба РККА.

На второй день Великой Отечественной, 23 июня 1941 года, Мерецков был арестован на основании «показаний» арестованных и уже расстрелянных в 1937–1938 годах командарма 1-го ранга И. Федько, армейского комиссара 1-го ранга П. Смирнова, флагмана флота 1-го ранга В. Орлова, командармов 2-го ранга Н. Каширина и И. Халепского, армейских комиссаров 2-го ранга А. Булина и М. Ланды, комкоров В. Левичева, С. Меженинова и С. Урицкого, комдивов П. Ткалуна, С. Венцова-Кранца и Е. Казанского, комбригов М. Ткачева и К. Янсона и полковника Б. Симонова, а также арестованного накануне генерал-лейтенанта авиации Я. Смушкевича. Кроме того, осведомленные люди напомнили, будто И. Уборевич еще в 1937 году дал показания, что лично завербовал Мерецкова в антисоветскую военную заговорщическую организацию.

Из состряпанных в ведомстве Берии дел совершенно очевидно, что именно Мерецкова планировали назначить главой очередного «военного заговора». Положение на фронтах осени 41-го к такому повороту особенно располагало.

Дело стремительно шло к завершению; только генералов было арестовано едва ли не 40 человек. Среди них семь Героев Советского Союза (один — дважды Герой).

Всех расстреляли.

Была подготовлена докладная записка Сталину, в которой говорилось, что Мерецков дал исчерпывающе полные показания, назвал сообщников и вообще оказал неоценимые услуги следствию. Это произвело на Сталина впечатление. Мерецкову посоветовали написать вождю письмо. Прямо из камеры его доставили в Кремль.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«Сталин не спеша раскурил трубку, вновь подошел к карте и спокойно стал знакомить меня с положением на Северо-Западном направлении. Через два дня я вылетел в качестве представителя Ставки Верховного главнокомандования на Северо-Западный фронт вместе с Н.А. Булганиным и Л.3. Мехлисом».

С 17 декабря 1941 года он — командующий войсками Волховского фронта.

Мёртвые советские солдаты и их снаряжение на Раатской дороге, Суомуссалми, после того как они попали в засаду и были окружены во время битвы на Раатской дороге. Фото: Википедия

Смех в зале

Финляндия потеряла около десятой части своих земель. Выборг — второй по величине город страны, а также Кякисалми и Сортавала остались по другую сторону границы. Важный для внешней торговли портовый город Ханко был сдан в аренду Советскому Союзу. Несмотря на это, Финляндия сохранила независимость. СССР не смог взять под контроль всю ее территорию, удовлетворившись тем, что обеспечил свои стратегические интересы.

Впрочем, председатель Совнаркома и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов говорил на IV сессии Верховного Совета СССР (накануне войны, когда с Финляндией пытались «договориться добром»):

«Едва ли есть основания останавливаться на тех небылицах, которые распространяются заграничной прессой о предложениях Советского Союза в переговорах с Финляндией. Одни утверждают, что СССР «требует» себе г. Випури (Выборг) и северную часть Ладожского озера. Скажем от себя, что это — чистый вымысел и ложь… Это беспардонное вранье просто не заслуживает опровержения. (Общий смех). На самом деле наши предложения в переговорах с Финляндией являются максимально скромными и ограничиваются тем минимумом, без которого невозможно обеспечить безопасность СССР и наладить дружеские отношения с Финляндией».

Всегда меня озадачивали эти проявления чувства юмора на высоких заседаниях. И чего смешного находили?

Но уже была — заранее — написана песня (композиторы Даниил и Дмитрий Покрассы, стихи Анатолия д'Актиля), с которой победоносные войска должны были войти не то что в Выборг — в Хельсинки, причем непосредственно к юбилею товарища Сталина (18 декабря):

Сосняком по откосам кудрявится

Пограничный скупой кругозор.

Принимай нас, Суоми-красавица,

В ожерелье прозрачных озер!

Мы привыкли брататься с победами,

И опять мы проносим в бою

По дорогам, исхоженным дедами,

Краснозвездную славу свою.

Много лжи в эти годы наверчено,

Чтоб запутать финляндский народ.

Раскрывайте ж теперь нам доверчиво

Половинки широких ворот!

Мы приходим помочь вам расправиться,

Расплатиться с лихвой за позор.

Принимай нас, Суоми-красавица,

В ожерелье прозрачных озер!

Советские офицеры на фоне Выборгского замка. Фото: архив «Общественного достояния»

Среди заявленных целей войны первым было «освобождение Финляндии» от фашистской власти прислужников капитала.

Уже 1 декабря из Ленинграда привезли в финский приграничный поселок Терийоки, только что занятый советскими войсками (ныне город Зеленогорск), «правительство Финляндской демократической республики» во главе с видным коминтерновцем московским эмигрантом Отто Куусиненом. «Правительство» провело заседание, которое стенографировал сын самого Куусинена (по-русски), и призвало финский народ встретить Красную армию как освободительницу.

На следующий день Москва заключила с «правительством» Куусинена договор о дружбе, по которому «в целях обеспечения безопасности Ленинграда» СССР передавались земли на Карельском перешейке.

В Терийоки почти не осталось населения. Оно еще до начала боев эвакуировалось. Среди сохранившихся от разрушения и пожаров зданий был бывший офицерский клуб 1-го егерского батальона финской армии, где и состоялось провозглашение «народного правительства Финляндской Демократической Республики». Объявлялось, что его премьер-министром и министром иностранных дел является Куусинен.

В марте 1940-го о роспуске «правительства» Куусинена объявлено не было. Лишь позднее стало известно, что Куусинен и ряд бывших членов его «правительства» продолжили свою деятельность в созданной 31 марта 1940 года Карело-Финской ССР со столицей в Петрозаводске.

Это я (в сокращении) цитирую главу «Правительство в Терийоки» из финско-российского двухтомника «Зимняя война», выпущенного московским издательством «Наука» в 1999 году.

Зато Куусинен в качестве «главы государства» успел направить Сталину поздравление в связи с его 60-летием. Оно было опубликовано в советских газетах сразу за поздравлениями Гитлера и Риббентропа.

«Пишите письмо Петру Великому!»

Финляндия была несоизмеримо слабее напавшего на нее соседа. У финнов уже просто не оставалось людей. Надежды на иностранную помощь испарились уже давно.

На совещании правительства с военными Маннергейм сказал, что армия больше не выдержит. Надо срочно заключать мир. Переговоры длились долго — при посредничестве Швеции; требования «обиженного» упорным сопротивлением Советского правительства с каждым днем росли. Но уже речи не шло о «людях Куусинена», которых следовало обязательно включить в правительство, и о военном договоре (по образцу кабальных договоров с Прибалтийскими республиками), на котором тоже поначалу СССР настаивал.

На первой встрече 8 марта в Кремле с представителями советского правительства финская делегация узнала, что предварительные условия, поступившие через Стокгольм, оказались совсем не такими, какие были выдвинуты накануне. Помимо требований, высказанных ранее, русские потребовали передачи больших участков территории севернее Ладоги и в районе Кусамо, строительства Финляндией железнодорожного пути от Кемиярви до новой границы; эта железная дорога явилась бы прямой угрозой Швеции, ибо ее строительство создало бы стратегическую наступательную линию, нацеленную против Скандинавии.

Далее Финляндия должна была отдать свою часть Рыбачьего полуострова. Когда финская делегация напомнила о тех заверениях, которые были даны относительно того, что требований о передаче участков территории на севере Финляндии не будет, то получила уклончивый ответ.

Молотов повторил несколько раз, что переговоры будут прерваны, если сразу не последует согласие на предложенные условия. Когда финский представитель Паасикиви завел речь о компенсации за передаваемую территорию и вспомнил о том, что в 1721 году Петр Великий заплатил Швеции большую компенсацию по Ништадскому миру, Молотов ответил: «Пишите письмо Петру Великому. Если он прикажет, мы заплатим!»

Переговоры Молотов вел в исключительно грубой, бесцеремонной форме. Это вообще был принятый в СССР стиль разговора со слабыми соседями.

А здесь дело усугублялось тем, что на глазах всего мира три месяца подряд на колени не могли поставить «какую-то Финляндию».

Да, мир симпатизировал маленькой Финляндии, подвергшейся откровенной агрессии.

Президент США Рузвельт в феврале 1940 года заявил, выступая перед студентами:

«Я, как и многие из вас, надеялся, что Россия будет заниматься разрешением своих собственных проблем и что ее правительство в конце концов превратится в миролюбивое народное правительство со свободной системой выборов и не будет нарушать неприкосновенности своих соседей. Сегодня эта надежда либо разбита, либо отложена в долгий ящик до лучших дней. Советский Союз, и это знает каждый, кто имеет мужество смотреть фактам в глаза, управляется такой же неограниченной диктатурой, как и любая другая диктатура в мире. Он связал себя союзническими узами с другим диктаторским государством и напал на соседнее государство, которое настолько мало, что не могло и помышлять о нанесении какого-то ущерба Советскому Союзу, и которое стремилось только к тому, чтобы жить в мире в условиях либеральной передовой демократии».

Рузвельт выступал перед левой аудиторией, солидарной с Советским Союзом. «Это был первый и, я думаю, единственный раз, когда Рузвельт, находясь в должности президента Соединенных Штатов, был освистан аудиторией», — писал дипломат Чарльз Болен.

Другое дело, последовательность и принципиальность не были, увы, главными качествами политики того времени, в том числе и американской. Уже на конференции в Ялте в феврале 1945-го между ее участниками состоялся такой примечательный диалог:

Сталин говорит, что его коллеги не могут забыть того, что во время русско-финской войны англичане и французы подняли Лигу наций против русских, изолировали Советский Союз и исключили его из Лиги наций, мобилизовав всех против СССР. Надо создать преграду против повторения подобных вещей в будущем.

- Иден (министр иностранных дел Великобритании. — П. Г.) заявляет, что этого не сможет случиться, если будут приняты американские предложения.

- Черчилль подтверждает, что в указанном случае подобная опасность будет исключена.

- Рузвельт заявляет, что случай, подобный упомянутому маршалом Сталиным, не может повториться, так как для исключения члена требуется согласие всех постоянных членов.

Обнаружилось, что Финляндия не может ожидать активной помощи даже от симпатизирующих ей ближайших соседей — Скандинавских стран.

Танки MK IV Черчилль из состава 46-го гвардейского тяжёлого танкового полка на улице Выборга, июнь 1944. Фото: архив «Общественного достояния»

И еще о Выборге

В 1939 году он был вторым по населению городом в Финляндии (74,4 тыс. жителей). Во время советско-финляндской войны в 1939–1940 годах население в полном составе эвакуировалось в центральные районы Финляндии, а восточная часть финской Карелии отошла СССР.

Финляндия обратилась к Германии. Можно сказать, ее подтолкнул к этому выбору Советский Союз.

Через полтора года, на следующей войне, финские войска уже к концу сентября спокойно восстановили старую госграницу; потом прибавили территорию остальной Карелии со столицей Петрозаводском.

Отступая из Выборга, Красная армия попыталась взорвать город, но взрывные устройства были обезврежены финскими саперами. В Выборг сразу возвратилось финское население, а все русские эвакуировались в Ленинград. Как раз к блокаде. Их трагедия только начиналась.

В 1944 году в результате Выборгской наступательной операции советских войск армия Финляндии еще раз ушла с многострадального перешейка, а финские граждане вновь эвакуировались во внутренние районы страны. 20 июня 1944 года с башни святого Олафа был спущен финский флаг. Вновь был заключен мир.

Какой еще город за 5 лет трижды подвергся тотальному переселению?!

За годы войн ХХ века Выборг лишился огромного количества старинных храмов. В апреле 2013 года в центре был снесен целый исторический квартал, его вполне можно было отреставрировать. А на главной площади Выборга стоит самая большая в городе статуя — монумент Ленину. Стоит до сих пор.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68