Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эволюция движется к усложнению — таков научный факт. От простейших организмов к многоклеточным, от двухкамерного сердца у рыб к четырехкамерному у теплокровных. От амёбы до Эйнштейна. Житейский здравый смысл, однако, на стороне «простоты»: сложности следует избегать, сложное — это плохо. Человек повседневности в «сложном» усматривает связь с «ложным», а «простое» ассоциирует с «истиной».

В этом есть определенная логика.

Обыденные стратегии современного человека по большому счету не слишком отличаются от логики далеких предков. Пережитки архаических представлений, возникших, когда жизнь сводилась к борьбе за выживание, и закрепившихся в коллективном бессознательном, переходят от поколения к поколению. Соответственно, пласт бытовых представлений, ориентированных на аскетизм, простоту жизненных целей (дом построить, дерево посадить…) сохраняет смысл чего-то основополагающего и безальтернативного и в благополучное время: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». Говоря коротко, решение задач, не связанных с самосохранением, воспринимается как ненужная трата энергии.

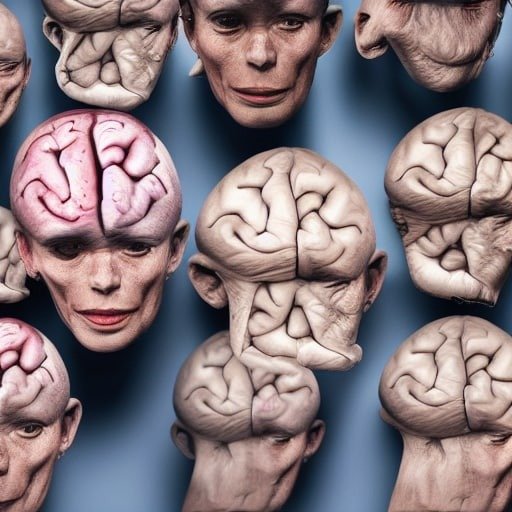

Однако человек существует не только на физическом уровне. Разум и воображение — то главное, что выделяет его из животного мира. Именно благодаря воображению и свободной фантазии развивается культура. В развитии общественных форм бытия проявляется потенциальное богатство жизни, раскрывается созидательное начало, неразрывно связанное с индивидуацией, способностью различать тонкости и нюансы. Можно сказать,

интеллект как продукт эволюции предназначен для решения сложных задач; для выполнения простых задач бывает достаточно автоматических действий.

Отчетливо связь развития и усложнения проявляется в искусстве. К примеру, существует мнение, что русская классика в сокровищницу мировой культуры привнесла три мощных имени — Достоевского, Толстого и Чехова, но не создала ни одного литературного образа, который встал бы в ряд так называемых «вечных спутников человечества» (Дон Кихот, Гамлет, Доктор Фауст, Гулливер, Робинзон). А ведь эта особенность русской литературы объясняется также тенденцией к усложнению романной формы. Объяснение социальной реальности уже не укладывается в миф, а построение оригинальных сюжетов требует сложных героев. Именно в русском романе начинает проявляться сближение художественной прозы и философии. Достоевского и Толстого причисляют к мыслителям, а философия создает смыслы, понятные и необходимые не каждому, соответственно, пронизанный философией художественный образ «вечным спутником» «всего человечества» автоматически не становится. Можно упрощенно изложить ребенку фабулу «Дон Кихота», но невозможно без смысловых потерь растолковать главную идею «Братьев Карамазовых».

Или другой пример. Какую ни возьми культовую романтическую историю, в центре сюжета — блуждание от одного к другому в поисках возможности для прикосновения. Эта особенность романтических сюжетов предопределяется не только требованием построения драматического конфликта. Дафнис и Хлоя долго не могут прикоснуться друг к другу не только по законам «стрителлинга». Растягивать во времени переплавку в ноль еще разделяющего вас пространства — чудесный сентиментальный квест. Однако в сущности подобных перипетий заключен смысл, куда более значительный, хотя и не относящийся ни к литературной эстетике, ни к эротической психологии. Принятие возможной сложности пути, исключающее даже мысль о поражении. Берем ли мы усложненную любовную игру или несексуальную миссию, главное в каждом случае — не дезертировать.

Уход от простоты по этой причине — еще и очевидный признак витальности. На проживание сложностей требуется энергия.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

В конце концов, наши ошибки, может быть, и есть то, что необходимо в духовном плане и нам, и тем, кто с нами взаимодействует. Невозможно обойти вниманием одну очевидность: человек не всегда выбирает свои траектории. А если на их прохождение дается энергия — значит, это «кому-нибудь нужно». «Трудные ошибки», порождающие опыт, можно понять и как особенные маршруты. Уникальные маршруты — маршруты рискованные, испытывающие и, случается, триумфальные. Таков ответ на вопрос, зачем нам нужны заблуждения. Не все научные гипотезы подтверждаются, но сам поиск обогащает исследователя опытом и расширяет его познание.

Современное общество, переживающее цивилизационный кризис, склонно все больше искать опоры не в истинах науки и философии, а в религиозных догмах. Между этикой религиозной и этикой экзистенциальной существует при этом неустранимое противоречие. В центре религиозной этики — идеал «простой жизни». Но «простая жизнь» — это очевидно жизнь, лишенная насыщения опытом. В тексте Ветхого Завета отражены религиозные представления, согласно котором мы живем в мире, которого не должно было быть. Его возникновение — результат грехопадения, и потому он несовершенен. А значит, и познание в несовершенном мире — неистинное. Из этого следует, что монашеская, аскетичная, крайне простая, жизнь — наилучшая.

«Сложная жизнь», возможно, действительно хуже и потенциально греховней, но она дает нам шанс на более глубокое самопознание: более интенсивные соприкосновения с миром отчетливее определяют наши личные духовные возможности.

Да, нам приходится рисковать, иногда мы терпим крушения. Более того, люди часто действуют в условиях затрудненного видения, что правильно, что неправильно. Особенно остро это звучит в эпоху информационных войн. «Зло», говоря проще, выбирают в том числе по незнанию. Главное, чтобы оставалась возможность хотя бы субъективного переживания свободы выбора, не исчезала ее идея. Без порыва к свободе и поиска своего пути невозможна личность, взыскующая истины и соотносящая с ней социальный опыт.

Кто помнит курс школьной биологии, может, кстати, заметить, что упрощение — дегенерация — также один из путей эволюции. Путь кольчатых червей. Оценка этого пути в русском языке закрепилась с искрометной экспрессией. Вряд ли кому-то понравится, если его назовут «дегенератом».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68