(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

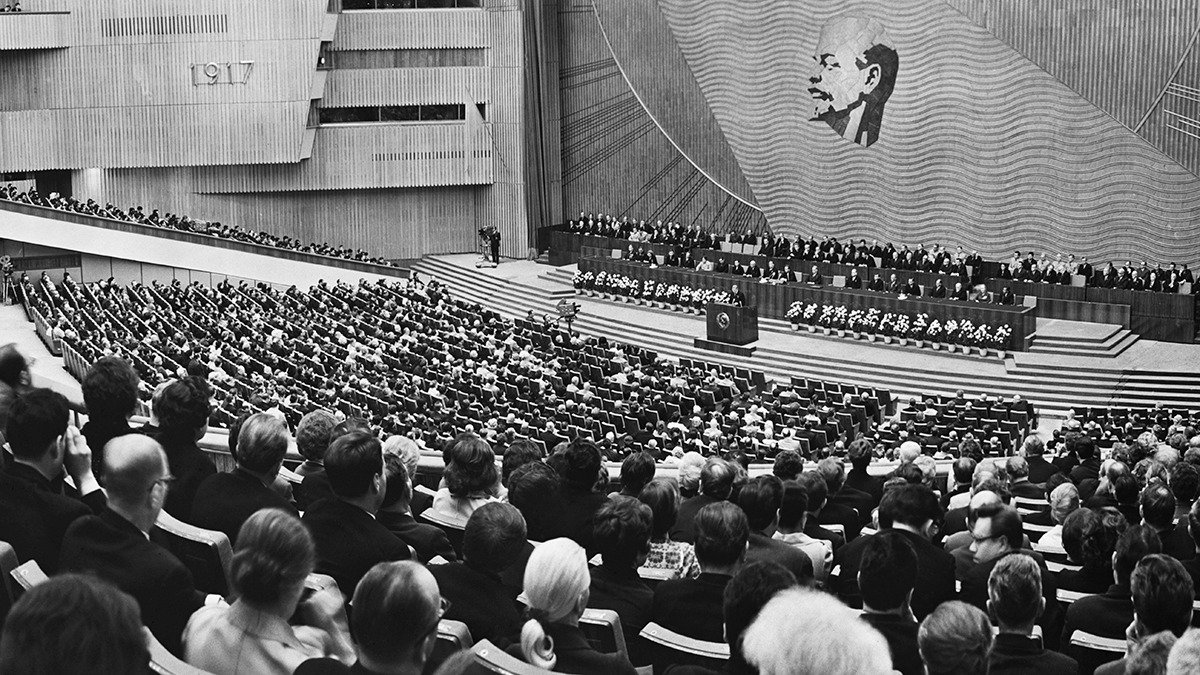

Семьдесят лет тому назад, в декабре 1954-го, спустя немногим менее двух лет после смерти Сталина и почти двадцатилетнего перерыва в столь масштабных встречах «инженеров человеческих душ», собрался Второй съезд советских писателей.

«Оттепель» Ильи Эренбурга еще не стала именем эпохи, да и сама оттепель еще только начала расправлять плечи под вечной мерзлотой сталинщины, а книгу Ильи Григорьевича уже на все лады ругали. Вышла она в «Знамени» и отдельным изданием с очень осторожным по тем временам тиражом в 45 тысяч экземпляров. В 1956-м роман переиздадут, и тоже аккуратным тиражом. Исторические параллели, в том числе с оттепельным временем, естественно, условны. Но в ситуации, когда многие — или в терапевтических, или в теоретических, или даже в практических целях — начинают задумываться о том, что будет в эпоху «после Путина», они имеют значение своего рода «бенчмарка». Какого-то образца, с которым можно сравнивать. Пытаясь, например, понять, сколько времени займет потенциальная разморозка деспотии, насколько осторожной и непоследовательной она окажется.

1954 год. Президиум Второго съезда советских писателей. А.Фадеев (второй слева), К. Симонов (пятый слева), К. Федин (шестой слева). Фото: В.С. Молчанова / ЦГА Москвы

Незадолго до съезда, в августе 1954-го, с поста главного редактора «Нового мира» сняли Александра Твардовского. Среди прочего не простили статью Владимира Померанцева (к тому времени автора небезынтересного романа о советизации послевоенной Германии «Дочь букиниста») «Об искренности в литературе». «Откуда в нашу литературу могла проникнуть неискренность? — задавался заведомо неправильно сформулированным вопросом Померанцев, — Тут много причин.

Известную роль, возможно, сыграло частое в людях стремление выдавать желаемое за уже существующее… Писатели не только могут, а обязаны отбросить все приемы, приемчики, способы обхода противоречивых и трудных вопросов».

Снять-то Александра Трифоновича сняли, но не заменили на метившего, по слухам, на эту позицию литературного киллера Владимира Ермилова, а вернули в «Новый мир» предыдущего главного — Константина Симонова. Его имя прочно было связано со Сталиным, но к тому времени уже постепенно вызревало понятие «симонисты», которое поставят рядом с богатым словом «сионисты». В частных разговорах уже отставленный от секретарства в Союзе писателей Александр Фадеев каялся, что загубил роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Исключили из Союза писателей Анатолия Сурова, алкоголика и борца с сионистами («Я с омерзением лОжу руки на эту кафедру, с которой вам читали лекции презренные космополиты!»), присвоившего чужие пьесы (авторы — по преимуществу те самые «космополиты»). Союз возглавил Алексей Сурков, верный солдат партии, но и тайный поклонник Ахматовой, постепенно превращавшийся в поклонника явного.

А. Сурков, М. Шолохов, В. Катаев на Втором всесоюзном съезде писателей. Фото: sholokhov.ru

Память Сталина на съезде почтили вставанием, но, скорее, это была ритуальная дань прошлому. Разумеется, было много казенных речей. Это не литературный, а «антилитературный» съезд, записал в дневнике Корней Чуковский. Борис Пастернак высокое собрание проигнорировал, весело выкрикнув Чуковскому: «Кланяйтесь Анне Андреевне!» После выступления Корнея Ивановича, посвященного как раз казенному языку в литературе, в качестве иллюстрации к его спичу «бревенчатые» слова произнес Георгий Александров, бывший глава Агитпропа и министр культуры. Спустя короткое время он погорит на сексуальном скандале. Удивительным образом участники оргий отличались еще и бездарностью, и подлостью. Чуковский записывает в дневнике: «Публика хохотала. Я получил несколько записок, где его речь подвергалась насмешкам». Неужели начали, не стесняясь, «выпрямляться» люди?

Ну да, прецеденты свободного поведения уже появлялись: года со смерти «усатого» не прошло, а уже группа студентов МГУ во главе с третьекурсником мехмата Кронидом Любарским отправила открытое письмо в «Правду» и «Новый мир» в защиту того самого Владимира Померанцева и его статьи «Об искренности в литературе». Люди, пусть и молодые, расставались с двумя несущими конструкциями режима — страхом и ложью. Под письмом, обсуждение которого устроил будущий астрофизик и диссидент, стояли подписи 41 студента (некоторые все-таки потом свои подписи отозвали). Проработки и обсуждения почти ни к чему не привели — Любарского даже не исключили из комсомола.

Но вернемся в Колонный зал, намоленное место исторических заседаний и прощаний. Выступал Шолохов, который в присущей ему манере хамски критиковал Твардовского и Эренбурга (а в ходе предсъездовских мероприятий и Симонова, тогда ему даже ответил Федин).

Его радар был тонко настроен: он видел «либерализм» там, где его еще не распознала сама партия.

Твардовский связывал характер выступления и даже сиплый голос классика с беспробудным пьянством. В выступлении Ольги Берггольц содержались иронические пассажи в адрес цеха критиков, которым, по ее словам, было бы удобнее разбирать произведения какого-нибудь одного признанного автора, желательно усопшего. Вениамин Каверин пошел еще дальше, рассуждая о прекрасной литературе будущего: «Я вижу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позорным и преследуется в уголовном порядке». Александр Яшин покаялся в восхвалении Сталина и критиковал «лирический бюрократизм», где единственным допустимым чувством была верность законной супруге. Спустя два года он опубликует в «Литературной Москве» рассказ «Рычаги» о двойном мышлении и поведении сельского начальства, и будет за это бит.

Выступление М. Шолохова на II Всесоюзном съезде писателей. Фото: sholokhov.ru

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите donate@novayagazeta.ru или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Словом, была интрига. Споры, казенный бубнеж, яркие выступления и взаимные оскорбления. Сурков упомянул «космополитов», но как-то вяло. Явно обозначилась фронда по отношению к уже вошедшим в силу и долго в этой силе остававшимся «автоматчикам партии» Грибачеву, Софронову и другим. Они будут удерживать свои позиции и в 1960-е, сражаясь не на жизнь, а на смерть с «Новым миром» Твардовского.

Писательская среда в отсутствие политических партий постепенно сдвигалась к своего рода многопартийности. Литературная борьба в скором времени заменит отсутствующую политическую конкуренцию.

«Партии» сформируются уже на рубеже 1960-х, когда крайне противоречивая оттепель, которая вмещала в себя одновременно XX съезд и подавление венгерского восстания, Карибский кризис и «Один день Ивана Денисовича, войдет в стадию зрелости: националисты-почвенники в 1960-е группировались вокруг «Молодой гвардии» и иных изданий, ортодоксы-сталинцы вокруг кочетовского «Октября», умеренные либералы — вокруг «Нового мира» и отчасти «Юности». В 1955-м появление этого журнала под руководством Валентина Катаева ознаменовало собой еще один шаг в сторону от сталинизма.

Характерно и то, что в 1955-м уже вовсю пойдет собственно процесс юридической реабилитации репрессированных при Сталине. В 1956-м — понадобилось три года после смерти тирана — его наследие будет объявлено токсичным. Еще четыре года — закапывание тела вождя: его реликтовое излучение было погашено, хотя и не до конца, плитой у кремлевской стены. Публикация «Бабьего Яра» Евгения Евтушенко и его же «Наследников Сталина» — это 1962-й, вместивший в себя и «Один день…» Александра Солженицына, и в то же время нападки партии и лично Хрущева на интеллигенцию, в том числе идеологический погром выставки в Манеже.

Словом, процесс выхода из сталинизма, во-первых, был не быстрым. Во-вторых, не линейным, противоречивым, иногда с реверсивным движением. В-третьих, зависящим от поименного состава тех, кто правил страной, и, разумеется, от самого первого лица.

После оттепельного импульса раскрепощенная думающая часть страны готова было двигаться по пути демократизации дальше, чем государство, что провоцировало противостояние появлявшегося гражданского общества и власти.

Собственно диссидентское движение созрело уже спустя год после отставки Никиты Хрущева. Масштаб и накал противостояния стали еще больше и выше.

Сравним 1954-й и год окончания карьеры инициатора десталинизации, 1964-й. Это все-таки две разных эры, две разных страны. Наступивший потом застой был сложным и многослойным временем — вопреки представлениям о нем как о монотонно ледниковом периоде. Тем не менее советский проект идеологически, политически, биологически стал загнивать, иногда неаппетитно. Однако «возраст дожития» советской системы оказался очень длинным. Понадобилось более трех десятилетий после смерти Сталина, чтобы появился Михаил Горбачев. И не просто появился — лидера его типа ждали, потому что и в обществе, и даже во власти хотели перемен.

Такой вот исторический опыт. Не внушающий оптимизма в том смысле, что дорога к новой нормализации, а потом и либерализации не окажется короткой. Но и показывающий небезнадежность того импульса, который может пойти от послепутинской власти и, на встречных курсах, от общества.

Даже если путинизм переживет Путина, как сталинизм пережил Сталина (а теперь и вернулся в полный рост), это будет уже другой режим. В оптимистическом варианте — более мягкий и рациональный.

Появится ли явная «сигнальная ракета» — что-то вроде XX съезда или «Одного дня Ивана Денисовича»? Может быть, и нет. Не исключено, что для начала произойдет что-то вроде Второго съезда советских писателей. А дальше история России зайдет на еще один круг. Не хотелось бы, чтобы он опять оказался порочным.

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите donate@novayagazeta.ru или звоните:

+7 (929) 612-03-68