18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВИКТОРОМ СЕМЕНОВИЧЕМ ВАХШТАЙНОМ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА ВАХШТАЙНА

Люди не доверяют соседям, но ведутся на разводки телефонных мошенников, не доверяют полиции, но их легко вынудить отдать деньги по звонку якобы следователя…

Из чего состоит доверие, как связаны количество близких друзей и доверие государственным институтам, почему шашлыки и тусовки — не синоним сообщества? Об этом корреспондент «Новой» Ирина Воробьёва поговорила с социологом Виктором Вахштайном*.

Виктор Вахштайн. Фото: соцсети

— Все чаще мы обращаемся к слову доверие, имея в виду каждый раз разные вещи. Вот даже сейчас люди, которые прочли это слово, подумали каждый о своем. Давайте разберем доверие на составляющие?

— Начнем с того, что разделим «доверие» и «веру». Сделать это будет сложнее, чем кажется, потому что это тесно связанные понятия.

Есть чистое доверие — доверие одного человека другому. Вас окружают близкие люди, которым вы можете вверить свою жизнь (иногда буквально, не метафорически). И вы знаете, что они вас не сдадут, не предадут, не подставят. Но что значит «знаете»? Классик нашей науки, Георг Зиммель, писал, что доверие возникает «между знанием и незнанием». Вы можете быть абсолютно уверены, что знаете этого человека, знаете, как он себя поведет, но при этом обо всех обстоятельствах его действия вы можете только догадываться. Поэтому вы делаете допущение: «я его знаю как самого себя, он так не сделает».

То есть чистое доверие — это отношения плюс ожидания. Там, где нет отношений («нас что-то связывает»), не может быть доверия — только вера. Там, где нет ожиданий, тоже нет доверия. (Потому что вам в целом все равно, как человек себя поведет.)

Ожидание — это предсказание действий другого плюс допущение о его намерениях. Вы можете быть уверены, что этот человек не желает вам зла, не будет действовать против вас намеренно. Просто он идиот. И обязательно сделает какую-нибудь фигню. Даже из добрых побуждений. Это недоверие. Или наоборот. Когда вам демонстрируют показания на вас, выбитые на допросе, это одно, но когда показывают добровольно написанный вашим другом донос — это другое. «Знал ли я когда-нибудь этого человека вообще?» — спрашиваете вы себя. Так рассыпается допущение о намерениях другого. Подозрение между мужем и женой — это тоже подрыв «аксиомы о доброй воле».

Вот три слагаемых доверия:

- связь между людьми,

- вера в компетентность другого (его способность к действию),

- уверенность в его намерениях (аксиома доброй воли).

К этому может добавляться еще четвертая переменная:

- «я знаю, что ты знаешь, что я тебе доверяю». То есть знание второго порядка, знание о знании.

Что будет, если мы уберем из этого уравнения одну переменную: связь с другим человеком, отношения с ним? Ведь говорим же мы иногда: «я доверяю этому эксперту» или «я доверяю этому политику». Можно ли доверять тому, кто не имеет понятия о твоем существовании? Можно, но это будет уже не чистое доверие, а вера. Вы верите в компетентность и чистоту помыслов другого, хотя лично с ним не знакомы.

Самый абстрактный пример такой веры называется «обобщенным доверием»: представление о том, что доверять можно не только знакомым, но вообще всем людям. Это вера в человеческую природу. В то, что представители рода человеческого в целом не такие злокозненные и злонамеренные существа, какими могут казаться на первый взгляд. Урбанисты часто используют этот параметр для оценки субъективной безопасности в городе. Если вы боитесь возвращаться поздно вечером домой и не отпускаете детей гулять за пределы двора, то это про обобщенное недоверие. Недоверие незнакомым.

Представьте себе шкалу, где на одном полюсе — доверие знакомым людям, а на другом — обобщенное доверие (которое правильно было бы называть «верой в человеческую природу»), где-то посередине будет находиться «доверие институтам». Скажем, вы все еще допускаете, что система здравоохранения — это не машина для убийства пациентов, школа — не фабрика по промывке мозгов, но абсолютно уверены, что полиция — это организованная преступная группа, а суды — просто инструменты политических репрессий.

Конечно, когда я сказал «посередине», это не совсем точно. Такие установки куда ближе к вере в человеческую природу, чем к доверию двух людей друг другу. Институциональное доверие — чуть больше вера, чем доверие.

Фото: Олег Елков / ТАСС

— Вы сказали, что доверие можно измерить. А каким образом?

— Поскольку эта тема находится на стыке сразу нескольких дисциплин, то и методик множество. В зависимости от того, кто измеряет: социолог, психолог, экономист или социальный антрополог. Есть эксперименты на доверие, есть психологические методики. Мы делали это при помощи масштабных всероссийских опросов два раза в год на протяжении десяти лет. Но антропологи тему доверия раскрыли более изящно.

Вот, например, исследование социального антрополога Герберта Ганса. В 1950-х он поехал в пригород Бостона и изучал, кто с кем пьет, кто к кому ходит в гости, кто с кем играет в баскетбол, кто кого может попросить забрать из школы своих детей. Спустя тридцать лет социолог Марк Грановеттер взял его данные и построил график сильных и слабых связей между жителями. Сильные — дружеские, максимально доверительные. Слабые — приятельские, минимально доверительные. И выяснилась одна любопытная деталь.

В одном из двух изученных антропологами пригородов сильных доверительных связей между людьми было больше, но все они распределялись внутри замкнутых кругов, сообществ (Грановеттер называет их «кликами»). Если все ваши друзья — друзья друг другу, вы тоже часть такого племени. А в другом пригороде сильных связей было меньше, зато между отдельными кликами существовали «мосты» — минимально доверительные отношения, связывающие двух людей из разных кругов. Когда бостонская мэрия приняла решение снести оба пригорода, чтобы построить шоссе, в первом люди страшно возмущались, но ничего не предприняли, а во втором — вышли и легли под бульдозеры, остановив реновацию.

Решающую роль сыграло наличие «мостов». То есть — помимо доверия — важно и то, как оно распределено: есть ли доверие между племенами, а не только внутри них.

Дальше нужно разобраться, от чего это, собственно, все зависит? Грановеттер говорит, что три структуры в пригородах Бостона сыграли решающую роль. Во-первых, спортивные площадки, где люди встречаются, вместе играют в баскетбол — и таким образом завязываются доверительные контакты. Во-вторых, церковь, которая выполняет функцию социального миксера, перемешивая людей из разных сред. И в-третьих, женские организации, на которых Грановеттер делает отдельный акцент. Когда женщины завязывают отношения, эти контакты оказываются сильнее любых классовых, этнических или религиозных барьеров. Большая часть «мостов» была построена женщинами. А дальше мужья — хотят они или нет, — но пойдут на демонстрацию, если их жены уже обо всем договорились. Вот так работает конвертация межличностного доверия в коллективное действие, она происходит в том числе благодаря социальным миксерам.

— А как выглядит причинно-следственная связь или корреляция между тем, что у меня, например, все в порядке с межличностным доверием, тогда и так же с доверием институтам и государству?

— Долгое время исследователи принимали как само собой разумеющееся, что все три типа доверия — межличностное, обобщенное и институциональное — напрямую связаны. Если у вас много друзей, которым вы доверяете, вы с больше вероятностью будете доверять институтам, правительству и верить в человеческую природу. Во многих странах это работает. И в Европе, и в Китае, например. Но в России и в Бразилии зависимость обратная. Общая максима такая: доверять можно только тем, с кем ты лично знаком.

Мы на данных Евробарометра видели, как в 2013–2019 годах рост межличностного доверия, расширение доверительных кругов сопровождался падением и обобщенного доверия, и доверия институтам.

— Кризис доверия? Хотя вам не нравятся такие заголовки в публикациях про доверие.

— Вы правы, не нравятся. Просто «кризис доверия» — это такое удобное алармистское клише. Мы приходим и с высоты птичьего полета начинаем разбрасывать ярлыки: вот тут — хорошо, люди доверяют друг другу, а тут плохо — не доверяют.

Это клише подарили миру экономисты. В какой-то момент они решили, что обобщенное доверие — ценный экономический ресурс. Потому что в странах, где люди больше доверяют незнакомым, ниже транзакционные издержки, государству не надо тратить кучу денег на контроль сделок и принуждение к исполнению договоров. Скажем, в Финляндии и некоторых других странах Северной Европы очень высокие показатели веры в человеческую природу. Три четверти населения полагают, что незнакомым людям можно доверять. Хозяин магазина у дороги может оставить на кассе табличку: «Пожалуйста, положите деньги вот сюда, заберите сдачу вот отсюда» — и уйти на весь день заниматься своими делами. Посетители будут исправно оставлять плату за товары, которые они в этом магазине взяли.

Но значит ли это, что если показатели такой веры ниже плинтуса, то «в обществе наступил кризис доверия»? Нет. И Россия тому яркий пример. Здесь почти с 2010 года обобщенное доверие падало. Вплоть до того, что РФ в какой-то момент выкинули из международных сравнительных исследований: нельзя замерять то, что меньше ошибки выборки. (Даже при всех значимых региональных различиях: когда в Москве о необходимости быть начеку с незнакомыми людьми говорили уже плюс-минус все, в Татарстане обобщенное доверие сохранялось на уровне 20%.)

Но при этом сети доверительных контактов расширялись. Межличностное доверие росло. Количество друзей выросло в среднем в два раза за пять лет, количество приятелей — в полтора. Можно ли говорить, что «Россия — страна, где никто никому не доверяет», когда больше 70% населения нашли работу через приятельские и дружеские связи? И это мы еще не посмотрели, как благодаря межличностному доверию возродился советский институт блата.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

— Блат — это в смысле, что мы все время ищем каких-то знакомых и доверяем только тем, кто по рекомендации? Например, врача так ищем.

— Да, врач это очень хороший пример. В 2018 году больше половины опрошенных говорили, что не пойдут в больницу, если там нет «своего врача» — друга, приятеля или, на худой конец, приятеля друга. То есть уровень недоверия незнакомому врачу — причем недоверия и в части компетентности, и в части чистоты намерений — остается на высоком уровне.

Можно сказать, что такой блат — это способ компенсировать плохо работающие институты. Когда вы не доверяете системе, то неплохо иметь не только своего парикмахера и своего дантиста, но и своего полицейского, своего декана, а по возможности — и своего судью.

Но, кажется, логика здесь обратная. Социальные связи — это способ жить параллельной жизнью с формальными институтами, независимо от качества их работы. Возьмем вот эту подвыборку людей, пользующихся медицинскими услугами опосредованно, через знакомых. Как это работает?

Допустим, вы пришли к такому знакомому знакомого на прием. Если качество услуг вас устроило, вы включите его в свою сеть доверительных контактов и будете рекомендовать друзьям. Но выросло ли ваше доверие системе здравоохранения? Нет. Потому что вы точно знаете: вам помогли не потому, что больницы работают нормально, а потому, что ваш приятель вовремя позвонил своему приятелю.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

А если качество услуг вас не устроило? Доверия этот врач у вас не вызовет, но доверие здравоохранению упадет еще сильнее: ведь теперь вы глубоко убеждены, что проблема не в этом конкретном человеке — «тут всю систему менять нужно». Иными словами, любой контакт с больницей, опосредованный личными связями, для здравоохранения — игра с отрицательной суммой. Доверие ему либо останется прежним, либо упадет.

— Тогда как вы можете объяснить, почему мошенники в России, имеют такой бешеный успех? Звонят и представляются сотрудниками банка, теперь какими-то безопасниками, и люди переводят деньги, ведутся, пугаются, ну и так далее. Почему вот именно телефонное мошенничество так успешно?

— Телефонное мошенничество — не российское изобретение. И нет, Россия не находится на первом месте по этому показателю. Просто здесь практика изъятия денег у населения обретает национальную специфику благодаря двум особенностям: доверию технике и недоверию институтам.

Доверие технике — любопытный феномен. Чем меньше люди доверяли незнакомым людям и институтам, тем больше они доверяли друзьям и гаджетам. Своим смартфонам россияне верили куда сильнее, чем своим депутатам.

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Вплоть до 2020 года люди видели в технических устройствах антоним государства. То, что позволяло минимизировать любые контакты с ним. И стоит признать, масштабная российская цифровизация сыграла на повышение доверия. Если раньше Сбербанк и Почта России воспринимались как филиалы ада на земле, то теперь Сбер — это просто приложение. Человек может вообще забыть, что за этим приложением стоит большая госкорпорация.

— А чего тогда люди ведутся, когда им звонят и говорят, что «это майор такой-то из полиции», ну и так далее. Это страх, что ли, срабатывает?

— Страх перед силовиками — продолжение недоверия институтам, которое не вчера началось. Скажем, еще в 2012 году недоверие полиции было тотальным. Причем особо выделялись два региона — Москва и Дагестан.

Впрочем, сегодня диспозиция несколько изменилась. Еще в 2019 году люди, не доверявшие судам, жаждали внедрения робота-судьи. Не доверявшие незнакомым людям требовали беспилотных автомобилей. Смартфонам — и приложениям в них — доверяло подавляющее большинство (а к стоящим за этими приложениями институциям относились с подозрением). Но в период пандемии произошел слом.

Масштабы технологического контроля и вмешательства в частную жизнь подорвали основу этих верований. Так что, сегодня смартфон — это тоже мент. Но в кармане.

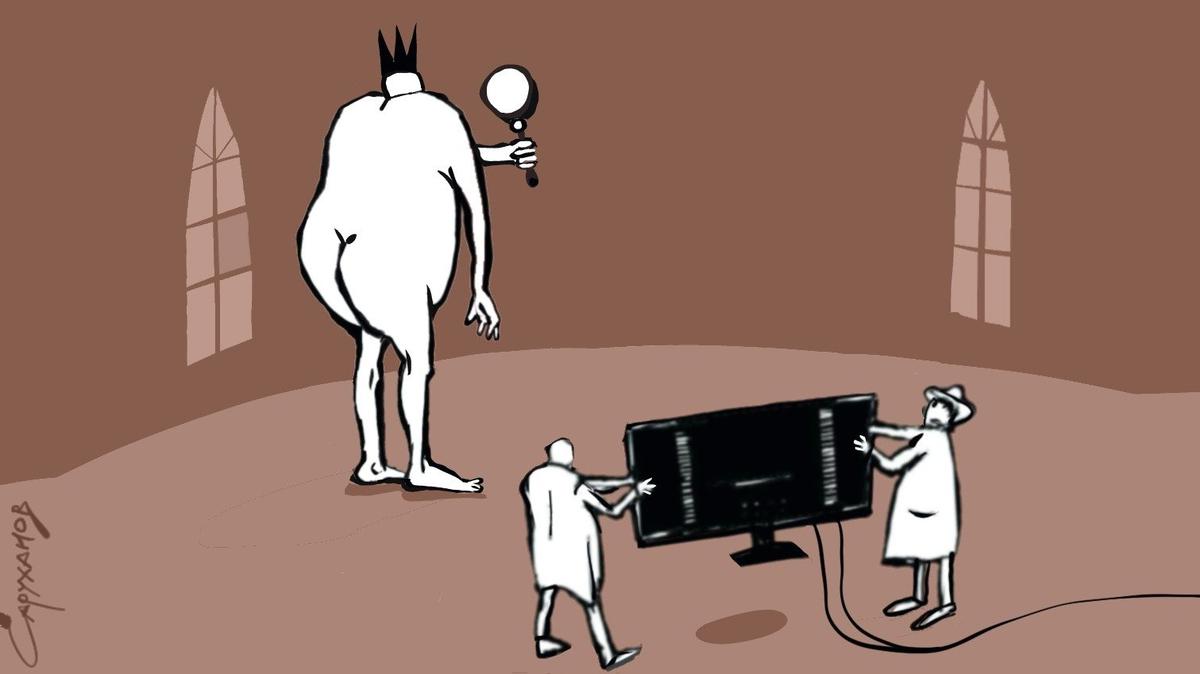

— Почему во время ковида массово не доверяли телевизору и считали, что им там врут про прививки, а про Украину и Запад почему-то считают, что начали говорить правду?

— И опять давайте немного уйдем от мифологии. «Все в России верят пропаганде, она промыла людям мозги до полного исчезновения» — это еще одно удобное клише. Доверие СМИ — часть институционального доверия. Причем у традиционных СМИ этот показатель весьма низок.

Скажем, в 2018 году примерно три четверти опрошенных регулярно смотрели новости по ТВ. Из них только треть этим новостям верила. Для оставшейся четверти доминирующим каналом получения новостного контента оставался интернет. И вот этой информации верили почти все.

Хотя, конечно, интересно, зачем 2/3 из тех, кто смотрит телевизор, вообще его смотрят? Чтобы знать, как им врут и чему им не верить?

— А есть ответ, зачем все-таки смотрят и почему в то время у интернета было такое зашкаливающее доверие?

— С интернетом все проще. Там основным фильтром выступали соцсети. Фейсбук**, ВК, Телеграм и «Одноклассники» пока не воспринимаются как институты — то есть как системы, заставляющие людей действовать не так, как они бы действовали за их пределами. Соцсети — все еще про межличностное доверие, а не про институциональное.

С телевидением любопытнее. Есть теория фильтров, которая говорит, что люди просто стали отфильтровывать ту информацию, которая не ложится в их картину мира, не поддерживает их нарратив. И когда появляется ковид, он не ложится в картинку мира людей. Неважно, смотрят они телевизор или нет. Не было даже языка описания того, что произошло из-за пандемии в мире. Поэтому люди отфильтровывали эту информацию — как не заслуживающую доверия.

Альтернативная стратегия, которая позволяет людям совладать с разрушающей их мир информацией, — принятие конспирологических установок. «Все это звенья одной дьявольской цепи, нам все врут, нами манипулируют» и т.п.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ну и третий сюжет, который как раз связывает это все с базовыми мотивами пропаганды. Есть вполне осознанно используемая стратегия коллективного газлайтинга — СМИ авторитетно сообщают: «Да, мы вам врем. А думаете, остальные не врут? Все врут, просто мы это делаем в интересах российского государства, а они в интересах вражеских сил. Так что просто выбирайте, какое вранье вам ближе. Наше или чужеродное?» Вот Никита Михалков, выступая в МГУ, всех поставил в один ряд: и «Новую газету», и Шанинку, и Гитлера, и сатану. И совершенно искренне намекнул, что в программе «Бесогон» врет во благо. Чтобы все прониклись солидарностью и поняли, какая из сторон врет во зло. Эта стратегия имеет побочный эффект:

когда человек в принципе перестает верить в то, что где-то есть истина, что кто-то говорит правду, то он отключает у себя эти вопросы и просто выбирает более удобную версию.

— Нам часто говорят еще: «мы всего никогда не узнаем, нам всего не расскажут». Когда произошел теракт в «Крокусе», появились какие-то теории людей в синем, куча конспирологии — и в конце всегда эта уверенность, что нам всего не расскажут. Откуда это?

— Эта установка тщательно пестуется и усиливается самыми разными каналами. И это, кстати, симметричная операция. Потому что часто оппозиционные медиа делают ровно то же самое. Вам врут? Мы сейчас вам все расскажем, обратите внимание — люди в синем! В каком-то смысле оппозиционная паранойя — это точный симметричный слепок с провластной. Как будто подстегивание коллективной паранойи: какое-то великое общее дело, в котором сплелись провластные и оппозиционные СМИ.

Есть такая любопытная работа классика немецкой социологии Никласа Лумана, которая называется «Что происходит?» и «Что за этим кроется?». Он показывает: любой социальный агент пытается ответить на два вопроса: что вокруг него творится и что за этим стоит? И если его внимание чуть больше нацелено на то, что за этим стоит, то вопрос «что происходит?» оказывается глубоко вторичным. Если мы знаем, что за всем стоят рептилоиды, то, что бы мы ни наблюдали, будет подтверждать нашу веру. Это параноидальное мышление свойственно абсолютно всем, просто в разной степени. В умеренной дозировке оно называется «критическим мышлением», в избыточной — «конспирологией». И нет, оно не является чем-то специфически российским. Просто в российском контексте оно получает дополнительные стимулы.

Мы смотрим телевизор и читаем новости, чтобы понять, где нам врут. Мысль о том, что нам не врут, нас даже не посещает.

Мы точно знаем, что это все постановка и инсценировка, мы точно знаем, что за этим стоит, мы в курсе подлинных причин. И если у нас уже есть ответ на вопрос, какие это причины, дело за малым: просто связать то, что мы видим, с тем, во что мы и так верим.

* Внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов».

** Принадлежит компании МЕТА, чья деятельность в РФ объявлена экстремистской и запрещена.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68