«Бердичев был отбит у врага почти без боя, город мало пострадал. Вот под городом сожжено «тридцатьчетверок» вдоль дороги изрядно. У всех машин сорваны башни, кверху чашей лежат, полные воды. Диковинно выглядит башня с дырявым хоботом орудия. Вдоль дороги и в поле россыпью бугорки чернеются. Иные горящие танкисты в кювет заползли, надеялись в канавной воде погаситься и тут утихли: лица черные, волосья рыжие, кто вверх лицом, видно пустые глазницы — полопались глаза-то, кожа полопалась, в трещинах багровая мякоть. Мухи трупы облепили. Привыкнуть бы пора к этакому пейзажу, да что-то никак не привыкается».

1.

«Прокляты и убиты». Самый мощный русский роман о войне или не самый, но столь сильного антивоенного (хотя этого слова, конечно, недостаточно, оно обедняет) эпоса, по-моему, в России не было до того, не появилось уж точно и после. Роман неоконченный. Первые две книги Виктор Астафьев написал в конце 80-х — первой половине 90-х. Третью писать не стал: 25 лет назад твердо отказался от замысла.

Что делать с набросками, тогда, весной 1997-го, Астафьев еще не решил, об этом я узнаю от него позже. Цитирую по пленке от 3 декабря 1997 года (частично эта и другие записи ниже опубликованы в «Известиях» тех времен):

— Да, «Веселый солдат». Это ведь были наброски третьей книги романа «Прокляты и убиты». Но сначала я вынул часть материала оттуда и написал повесть «Так хочется жить» (цитатой из нее начинается эта заметка. — А. Т.), потом, также на основе набросков к третьему тому романа, написал еще одну повесть — «Обертон». А остатки рукописи я решил под старым названием — «Веселый солдат» — дать как вариант в 13-м томе (печатавшегося тогда в Красноярске собрания сочинений в 15 томах. — А. Т.), где будут напечатаны отрывки, пьесы, сценарии — в общем, все то, что мало кому известно. А потом посмотрел-посмотрел, что-то поправил, потом еще и еще, увлекся и стал работать.

И вот позавчера поставил точку в ней. Черновик сделал летом, а сейчас очень тяжело дорабатывал. Надо бы ей отлежаться подольше. Но я уже больше не могу, сил у меня нет, и мне уже не выровнять ее, как «Пастуха и пастушку». Третий день сплю по 12 часов и не высыпаюсь, вчера еще днем спал. Такой износ большой. Спина болит… Эти три повести, «Так хочется жить», «Обертон» и «Веселый солдат», избавляют меня от обязанности писать третью книгу романа. Я не буду ее писать. Мне не хватит ни здоровья, ни сил. И потом, замысел куда-то ушел, очень уж крутые виражи выписывал, а об этой страшной жизни надо все-таки рассказывать просто. И эти повести просто написаны, без всяких выкрутасов. Не буду больше браться за третью книгу, буду писать о природе и «затеси». Может, пьесу напишу — ее от меня Пушкинский театр ждет.

О воздействии своей прозы на российское общество, народ Астафьев иллюзий не питал. «Делаю эту работу, и, кажется, совершенно бесполезно» — так отвечал на разговоры о писательстве как помощи этим людям и этой земле, о воспитательной функции книг. Или вот еще: «…Жизнь идет сама по себе, и люди лучше не становятся ни от книг, ни от спектаклей, ни от фильмов. Спасай их Бог, людей-то, человеков-то».

И все же — о последнем романе: «Я пишу книгу о войне, чтобы показать людям и прежде всего русским, что война — это чудовищное преступление против человека и человеческой морали, пишу для того, чтобы если не обуздать, так хоть немножко утишить в человеке агрессивное начало. А Вам надо, чтобы воспевалась доблесть на войне и многотерпение, забыв при этом, что чем более наврешь про войну прошлую, тем скорее приблизишь войну будущую» (из письма 1995 года Куликовскому, публикуется с разрешения издателя).

Из того, что слышал от Астафьева о ненаписанной книге, запомнилось одно из рабочих названий — «Болят старые раны», да одна из сюжетных линий — с академиком Сахаровым:

— С того момента, как армия стала столь огромной и почти неконтролируемой, как изобрели оружие, против которого нет защиты (а от него нет — пусть не пудрят мозги, ничем мы не защищены от водородного оружия), человечество подписало себе смертный приговор. И ведь инстинктивно, какими-то железами, не умом даже — подкоркой оно понимает, что обречено. И боюсь, что совершенно правильно Леонтьев пророчествовал.

История завершится Россией. Она погубит мир. То было сказано задолго до революции и всех потрясений. Смертельное для всей Земли оружие попало самым незрелым — нам да североамериканцам. <…>

При советской власти гениальность наших соотечественников проявлялась в основном в милитаристском направлении: Королев, Ландау, Сахаров — все, кого мы славили, работали в конечном счете на войну. А нам всё приговаривали: чтоб вас защитить. Ну а если бы «не защищали»? Пожалуйста, дурак какой нажмет сейчас кнопку или второй Тунгусский метеорит упадет, и будет взрыв. И начнется ядерная бойня. Потому что ответят. Политики чрезвычайно упрощают сегодняшние противоречия — кто-то от скудоумия, как Жириновский (вот ярчайший выразитель нашего времени!), кто-то хитрит, как Сахаров, — он войдет в третью книгу романа. Создав оружие, которое сожжет планету, так и не покаялся. Такая маленькая хитрость — умереть героем, совершив преступление. (Из диктофонной записи интервью 28 апреля 1994 года.)

Вот что удивительно. И тогда, почти 30 лет назад (время — как бы то ни было — надежд), и сейчас мне кажутся несправедливыми эти слова в адрес Сахарова, тем более рядом с недостойным какого-либо упоминания Жириновским; но мне казались эмоциональным перехлестом и мысли о том, что из недобитого коммунизма вырастет непременно фашизм, а ядерная война практически неотвратима. Пройдут годы, и Жириновский вдруг начнет расказывать о цунами, что смоет США (в результате применения нашего новейшего оружия), а потом, 1 марта 2018-го, президент произнесет эпохальную речь в Манеже о нашем новом оружии, в том числе сказав «Это просто фантастика» о принципиально новых сверхскоростных подводных беспилотниках неограниченной дальности с ядерными боеприпасами большой мощности.

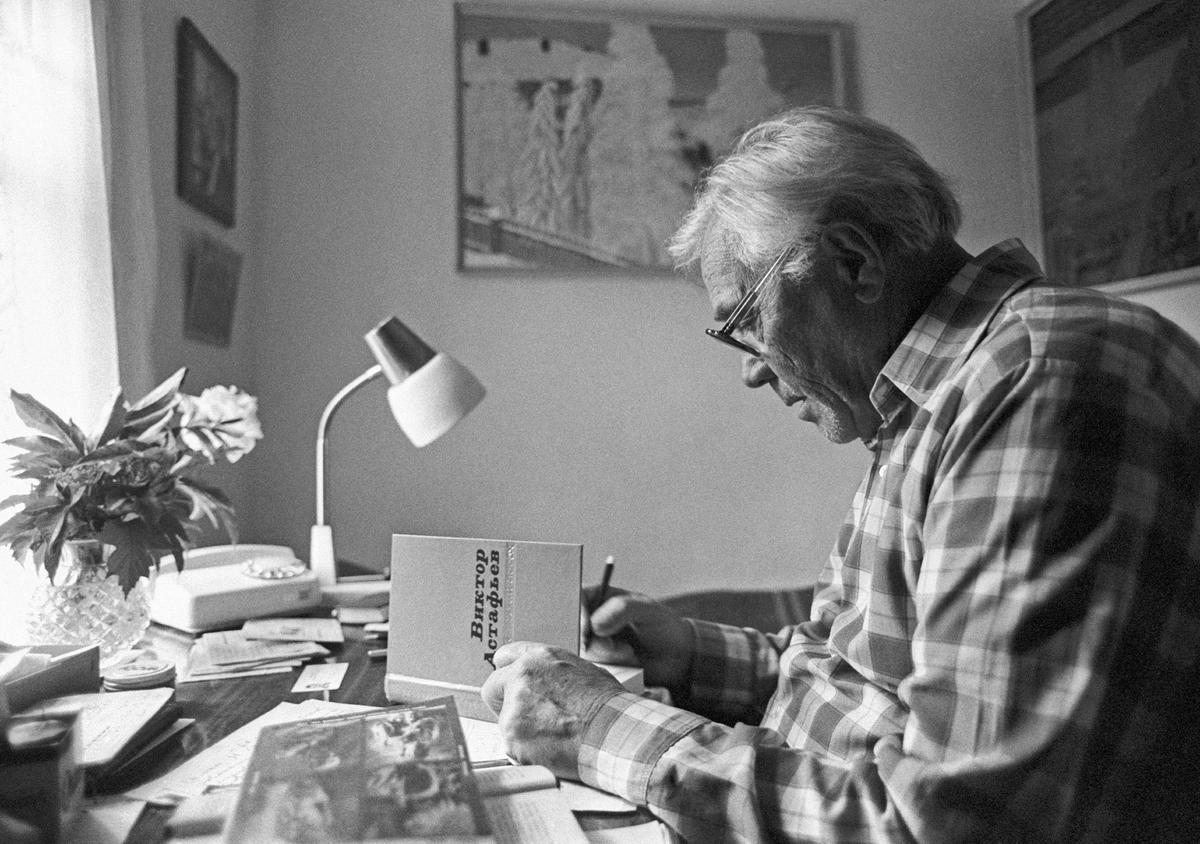

Красноярский край. Писатель Виктор Астафьев на даче в Овсянке, 1992 год. Фото: Михаил Медведев / ИТАР-ТАСС

Эту фантастику, ядерную торпеду, предлагал еще Сахаров — в конце 50-х — начале 60-х: «Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фомин (в прошлом — боевой командир, кажется, Герой Советского Союза). Он был шокирован «людоедским» характером проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта».

Это цитата из воспоминаний самого Сахарова. Это — и к вопросу о «хитрости»: он же сам так пишет о себе — еще том, начальном. И о начальном понимании своего долга — вот в такой защите родины и мира.

2.

У Астафьева, писателя абсолютно искреннего и без удержи страстного — в заблуждениях тоже (впрочем, о них судить не нам), было непростое отношение к академику Сахарову, и оно, как мне кажется, в раздумьях о третьей книге (и к концу жизни) менялось. Вряд ли иным стало отношение к самому фаустианскому выбору, к союзу с дьяволом ради самореализации, но видеть расчет в сложном, но уж точно не менее искреннем пути великого современника и мыслителя?

И потом. По всей исторической логике, исходя из всех воспоминаний, водородная бомба рано или поздно появилась бы в СССР и без Сахарова. А вот опыт свободомыслия без него потерял бы — без его ума, величины, морального авторитета. И это ведь совершенно другое дело, когда против системы поднимается тот, кто находился в ее сердцевине, кто и был системой, — теряя при этом все, обретенное в первой жизни. И начинает жизнь вторую. Подобных примеров во всей человеческой истории не так много, а уж в близкой нам отечественной… Ельцин в 1987–91 годах? Марина Овсянникова 14 марта?

Не сравниваю масштабы — сейчас лишь о факте двух жизней: искупает ли вторая первую? Даже если «каяться не в чем», как написали Астафьеву после публикации того интервью С. Ковалев, Б. Болотовский, Б. Альтшулер, Ю. Самодуров — члены «сахаровской комиссии».

Академик Андрей Сахаров, 1989 год. Фото: РИА Новости

Ведь есть только то, что сделано. Вот царь-бомба есть, а свободной Россия так и не стала. Хотя личный вклад Сахарова в изменение страны, как и во влияние на Запад и весь мир, переоценить невозможно.

И Первый канал по-прежнему есть, хоть зомбоящик и треснул — ничего, китайским скотчем обмотают.

Хорошо, другой пример — обратный Сахарову, с обратными знаками, в обратном направлении. В том же 94-м, напряженно думая над третьей книгой, Астафьев говорил:

— Немцы уже в первые годы после войны стали рассказывать правду о ней. В 50-е выходят «Не убий» Рихтера, «Время жить и время умирать» Ремарка. Но Ремарк не был на этой войне, а Рихтер воевал, и я был ошеломлен этой правдой — мы не могли так писать: цензура — это одно, но помимо нее мы в любом случае будем писать с уважением, любовью к своему народу, а он написал с ненавистью к своим — к тому народу, кто стал ловить отступающих немцев в 45-м и вешать на фонарях. (Из диктофонной записи.)

Сегодня стало общим местом цитировать «Ночь в Лиссабоне»; люди пишут, что вдруг при пересечении границ ощутили себя героями Ремарка. Между тем на протяжении шести десятилетий самым, наверное, популярным романом Ремарка в России были «Три товарища», только за три года (1958–60 — те же, когда академик Сахаров раздумывал о ядерной торпеде) этот роман издали восемь раз, всего за три года — более 1,3 млн экземпляров.

«Ночь в Лиссабоне» — это Вторая мировая, уже все случилось. «Три товарища» — Германия 1928–29 годов, красивая, трагическая история о человеческих отношениях. Россия переносила трех камрадов в свою действительность 90-х (например, фильм А. Сурина «Цветы от победителей»), мы себя ассоциировали с ними, мы не могли им не сопереживать. Но ведь это те самые немцы, что потом будут сортировать по кучам ношеные детские сандалии в концлагерях — уже недолго оставалось.

Там у всех почти случились две жизни. Уничтожает ли вторая первую?

Принимались ли в оправдание Бах и Дюрер, Бетховен и Кант, Гете, готика, Манны? Учитывались ли нюансы? Впрочем, главное не это — другое:

пережили ли они сами, осталось ли от них что-то, не мертвые ли они внутри после всего, что случилось?

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Кому нужно было их покаяние? Слов нет, они в конечном счете не помогли и не помогают, есть только то, что сделано.

3.

Итак, третьей книги нет, есть три повести, вынутые из нее, в них похожие фабулы, в них — личный опыт Астафьева. Две написаны от первого лица, главный герой повести «Так хочется жить» Коляша Хахалин (он есть и в «Обертоне») тоже, несомненно, Астафьев — совпадения там во всем, сохранились черновики, где и эту повесть Астафьев начинал выстраивать от первого лица. В послевоенной житухе Хахалина и Сережи Слюсарева («Обертон») и Астафьева есть, конечно, различия, но узлы, развилки — те же.

Во всех трех повестях, в ключевых первых послевоенных сценах — Украина. После окончания войны отечественной там продолжилась гражданская, «по-черному»: с УПА, ОУП, бандеровцами — националистическими организациями Украины, внесенными Минюстом РФ в список запрещенных. Несколько отрывков из «Так хочется жить», о Коляше, орфография — издательства.

«…Немало симулянтов, как именовали в полку нестроевиков, признали годными к конвойной, безобидно-легкой службе, и этих-то, войной надшибленных вояк, оберегая свои шкуры, заправилы конвойного полка станут бросать на самые опасные операции. Недобитые, калеченые нестроевики погибнут уже после войны, в ковельских и других украинских лесах, ведь до пятидесятых годов растянется здешняя, от всех своих, братских, и чужих, не братских, народов скрываемая война. Совсем ли она утихла — никто и по сей день сказать не может».

«Коляша еще и еще плевался, вспоминая самую брехливую на всем свете пропаганду о том, как в нищете погибали, обобранные панами, никем не призретые украинцы и белорусы. Больше всего, помнится, поразила детдомовских ребят спичка, которую угнетенные, ограбленные народы вынуждены раскалывать на четыре части, чтобы хоть как-то разводить и поддерживать огонь в печах. Ребята пробовали раскалывать спички на четыре части, но даже английские спички кололись всего лишь на две части, советские же, из города Кирова, вовсе ломались. Бедные, бедные народы западных областей Украины. Как же вы ликовали, шапки мохнатые в воздух подбрасывали, когда вас освободили и подсоединили к сияющей от счастья советской стране, где черная тарелка на промерзлой детдомовской стене, над всеми переселенческими бараками каждое утро задорными голосами извещала: «На свете есть страна такая, где нет ни рабства, ни оков, над ней, весь мир лучами озаряя, горит звезда большевиков».

Первые колебания в сердце Коляши произошли, как только углубился он с войском на Украину, в земли ее, воистину тучные и родовитые. На Сумщине в беленых хатах земляной пол, скамья, прилепленная к стене, голый стол, скриня, стало быть, ящик пузатый, иконка или портрет вождя в переднем углу, увенчанный холщовым, древним рушничком, и непременная всюду медная кварта — половина медной артиллерийской гильзы с запаянной дыркой пистона на дне и с припаянной железной ручкой, часто из черной проволоки. За хатой захудалый садочек, кем-то обглоданный, два-три глиняных глечика на сгнивших палках тына да кринка с отбитым краем. И забитость, страшная забитость нуждой и страхом униженных людей, чисто и виновато улыбающихся. Двести — триста километров прошли — все то же, все то же. Покраше и побогаче сделалось в гоголевских местах — Опишне, Катильве, Миргороде, затем снова бедная опрятность и приниженность. Но местами и опрятность уступала заброшенности, сиротству, какому-то беспросветному опущению земли и душ человеческих — махнули рукой на себя украинцы, грабленные и битые советами, окончательно ограбленные и почти добитые оккупантами.

Но ближе к границе пошли земли ухоженней, люди и селяне бодрей, вдоль старой границы и богатенькие даже. «Агитпункт!» — вспомнил анекдот Коляша. Это значит, когда Иван — ударник труда на небо попал, ему за одними воротами показали накрытые столы, с вином, с закусью, пляшущих голых девок, изнемогающих в истоме, музыка, цветы. У других же ворот сплошь часовые да во всю стену надпись: «Предъяви документы!» Дурак, что ли, Иван-то, не видит, что ли, где лучше. Выбрал, конечно, то помещение, то место, где бабы и вино. Но только вошел туда — его цап-царап и под темные своды уволокли да голым-то задом на раскаленную сковороду. Иван орет: «И здесь об…ка!» А ему вежливо: «То был агитпункт».

«Подразделения военных молодцов, вооруженных до зубов, пустив впереди броневики, где и до танков дело доходило, оцепляли десяток деревень, «зараженных» бендеровщиной, в ночи сгоняли население в приготовленные эшелоны, да так скороспешно, что селяне зачастую и взять с собою ничего не успевали. Если при этом возникала стрельба — села попросту поджигали со всех концов и с диким ревом, как скот, сгоняли детей, женщин, стариков, иногда и мужиков на дороги, там их погружали в машины, на подводы и свозили к станции, чаше — к малоприметному полустанку. Погрузив в вагоны, первое время везли людей безо всяких остановок, при этом истинные бендеровцы отсиживались в лесах, их вожди и предводители — в европейских, даже в заморских городах.

Во все времена, везде и всюду, от возбуждения и бунта больше всех страдали и поныне страдают ни в чем не повинные люди, в первую голову крестьяне.

— Ты знаешь, Жора, насмотревшись на этих паскудников, я поблагодарил судьбу за то, что она не позволила мне дойти до Германии. Представляешь, как там торжествует сейчас праведный гнев? Я такой же, как все, пил бы вино, попробовал бы немку, чего и спер, чего и отобрал бы.

— Ох, Коляша! Чтобы испоганиться, как ты видел, неча и за кордон ходить, — и после долгого молчания еще произнес Жора: — Пропадешь ты, однако».

Из письма от 2.01.1992 Астафьева Н. Негоде (публикуется с разрешения издателя):

— …Я видел в уральских и сибирских селах вымерших, в лесах и на лесосеках вымерших украинских бедолаг — обнявшиеся в смертном братстве скелеты, один взрослый и маленький на печи, обросшей кустами и пихтами, видел — мать и дитя Господь успокоил. Забыли драчи и павленки да яворивские о сибирском страшном ГУЛАГе, но генералы и маршалы помнят и цепи куют.

Ах, как горько! Как безысходно на душе. Разве к свободе так ходят? Разве не объявлял Господь всех людей братьями? Так, по-братски бы и начинать строить самостоятельную Украину и спасать смертельно больную Россию.

Прости, Коля! Прости! Не надо бы об этом, да из души крик рвётся.

Через три года в повести «Так хочется жить»: «Боже, Боже! Что там делалось, в лесу-то, в уральском-то!.. Переселенцы, пурхаясь в глубоких снегах, на морозе, в непривычных горах, средь холодных камней и в скалах, возле стиснутых льдом речек, погибали сотнями. Дело доходило до того, что в некоторых поселках перестали хоронить покойников. Общение с миром и жителями переселенцам было категорически запрещено, отлучки куда-либо — тоже. Вечно пьяный, одичавший комендант поселка на Цепеле, имеющий право стрелять в людей за любую провинность, в конце концов застрелился сам. Никто из бараков выйти уже не мог, и никакая сила не могла заставить людей взять в руки пилу и топор. Переселенцы съели коней, собак, кошек, толкли кору с опилками. И когда какая-то комиссия, правительственная или международная — небесными, не иначе, путями донесло глас страдающего народа до Канады — на тракторе прорвалась на северный Урал, опасаясь международного скандала, зашевелились внутренние каратели и палачи, возглавляемые в области генералом Зачепой, наполовину татарином, наполовину хохлом. Через несколько лет этот деятель будет избран депутатом Верховного Совета как железный чекист и истинный коммунист, а еще через года три во время денежной реформы нагреет он родное государство на несколько миллионов и, будучи помещен в закамскую психушку, быстренько кончит там свои дни, потому что орал на всю округу, мол, есть воры и повыше него и он всех выведет на чистую воду, исчезнет беззвучно и бесследно с испоганенной и ограбленной земли.

Зачеповцы доставляли продукты лишь в последний в миру поселок с подобающим месту названием — Сутяга. Далее переселенцы тащили продукты на волокушах по «точкам». Дело часто кончалось «передачей» — умерших в упряжке людей меняли те, что могли еще двигаться и тащить волокуши дальше. Переселенческие поселки на западном склоне Урала опустели. Коляша, ездивший с делягой-переселенцем в тайгу, на речки Цепел, Молмыс и Осмыш, побывал в тех мертвых поселках. На печах, слепленных из каменного плитняка и проросших осинником, белели скелеты. Более всех поразили бывшего солдата два сцепившихся меж собой скелета: большой скелет держал в объятиях скелет маленький, кости белые так спутались меж собой, что было их не разнять.

Спустя годы в этих местах, за что-то Богом проклятых, новые зачеповцы, борясь за светлое будущее, разместят лютый политический лагерь с лирическим названием — «Белый лебедь».

Граффити с портретом Виктора Астафьева на стене жилого дома в Красноярске. Фото: РИА Новости

4.

После всего, что случилось, после «спецоперации» и Лужников 18 марта перечеркнуто ли чем мы, как мы и зачем жили до этого?

Крах русского мира, конец особого пути? Кто только теперь не говорит о том, уже самим разговором подчеркивая эту особость, что — была она, раз теперь обвалилась. А была ли? Может, хватит? И есть лишь добро и зло, ложь и правда, а все, что сверх, — придумки, лукавство, политика? Не едины ли люди, не братья ли они и сестры, не все ли в нас есть, в каждом — все, что мы видим вокруг, вокруг слышим, и все тут от нас и из нас и ничего помимо? Не о том ли свидетельствует весь прошлый век, подробно задокументированный и описанный: человек не меняется, он всегда один на всех континентах во все времена, и он может проживать даже не две, а более жизней — диаметрально противоположных, не похожих ни в чем? И не в том ли дело — всегда — что культивируется, взращивается, поощряется в этом человеке? И, быть может, все-таки не в тех причина, кто слушает сказки, а всегда — в сказочниках?

Мы знаем ответы на эти вопросы. И, мне кажется, представляем, что ответил бы на них Астафьев. Да он и ответил, он же только третью книгу «Проклятых и убитых» не написал. А первые две — с нами. И еще 14 томов. Сказок там нет.

Что толку. Жаль, что все поздно, и есть только то, что уже сделано-наделано. Ну, может, когда-нибудь еще. В конце концов, другого выхода — «особого» — нет.

А фразу эту — «так хочется жить» — скажет украинец и тезка Кольки-свиста — Микола, такой же солдат-окопник, в вагонном сортире поезда Одесса — Киев, где они уместятся со своими бабами и проживут послевоенную ночь. Прикрыв зев унитаза картонкой, закинув картонку хусткой-платком, выложив снедь на это сооружение и разлив самогонку.

«Найдя рукой Коляшину кружку, Микола прислонил к ней свою кружку, подержал и, слабея голосом, молвил:

— Будэмо жить, солдат! Будэмо жить. Так хочется жить…

И сжалось все внутри Коляши, стеснилось и заныло: Микола чувствует — недолгий он жилец на этом свете.

— Обязательно! — нарочито бодрясь, воскликнул Коляша…»

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68