Кто знает, может быть, анимация во время чумы — из средств профилактики заразы? Об этом по телефону говорил Леонид Шварцман, столетний патриарх, велевший мысленно обнять тех, кого он знает и не знает, то есть своих профессиональных праправнуков.

Между прочим, фильмов про карантин сделано немало. Лучший их них — посвящение врачам: «Пандемия» Полины Кампиони. На зеленоватом поле утопающие — миг назад они еще веселились на катере. Доктор из последних сил пытается спасать, вытаскивая то одного, то другого, но люди тонут и тонут.

Насмешливый «Заговор» — вольная версия стихотворения Чосера «Рассказ продавца индульгенций». Режиссер Андрей Кузнецов перенес действие из средних веков в современность. Вместо чумы в городе свирепствует полосатый гигант Коронавирус. Он хватает ненасытную старуху у разбитого корыта — она старику всю плешь проела, следом присматривается к трем бражникам в баре… Но выясняется, что алчным людишкам и вирус не нужен, они и сами готовы за золото потравить друг друга.

Жюри выдало фильму «10 000 безобразных пятен» Дмитрия Геллера лишь диплом. Но справедливость восторжествовала — приз критиков плюс первое место в профессиональном рейтинге. Можно было бы назвать эту игру лирических абстракций, линий, форм «Мимолетностями», как Прокофьев — свой цикл. Сверху вниз капают, стекают, расплываются бесформенные черные кляксы. Художник кистью на белом листе проводит линию (жизни? звука?). Другой художник с мефистофелевской бородкой лижет тушь и пишет свои визуальные вирши языком… Художники едут друг другу навстречу. Линии бегут за велосипедом, образовывая деревья, реку с лодкой, дорогу, цветы, стрекозу, перелетающую со стебля на стебель. Мимо рынка, продавца арбузов, железнодорожного переезда и милой стрелочницы, которая краем глаза замечает художника (или нас) и застенчиво улыбается «прямо в камеру». Клавишные звуки капают с экрана. У миниатюр Прокофьева эпиграфом — строки Бальмонта:

В каждой мимолетности вижу я миры, Полные изменчивой радужной игры.

С этим неожиданно для Геллера радостным фильмом рифмуется работа Валентина Телегина «Слова на склоне». В живописных хокку человек-улитка ползет к себе в домик, спрятанный в горах. Роняет на рисовую бумагу черные бусины туши, которая длинными рыбами уплывает по реке. Кружится пластинка, снег сменяет дождь, луна — солнце. Время течет, как тушь на рисовую бумагу, соединяясь с всхлипом флейты: «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону вверх. Склон Фудзи также одинок».

Малышка неотрывно смотрит по старенькому телеку «Мадам Баттерфляй» и даже закалывает себя понарошку вместе с Чио-Чио-Сан. Она страдает. Особенно когда ее мама, ломая каблуки, улетает на свидания и приходится оставаться с бабушкой и книжкой про Принца и Нищего. Кино Светланы Филипповой «Ба» про огромный мир маленького человека со сползающим бантом. В этом мире — путанные, непостижимые отношения взрослых и безусловная, хотя и грубоватая, любовь бабушки. И смерть, которую не улестить конфеткой. Монохромное изображение — пульсирующее, трепещущее. Словно весь этот нервный, нарисованный углем на кальке (каждая фаза вручную) мир плывет, ходит ходуном. Можно в этой постоянной качке обрести гармонию?

Хорошая новость: «Вышка» становится едва ли не лучшей анимационной школой. Студенты из мастерских Игоря Ковалева и Леонида Шмелькова предъявляют актуальные, интересные по дизайну работы. «Собаки пахнут морем» — студенческое акварельное эссе про любовь, которая — оранжевые морские волны за дверью и которая — страх потери, мечта плыть вдвоем на гигантской красной собаке посреди моря… Автор фильма — мой фаворит: студентка ВШЭ Настя Лисовец. В конкурсе у нее две работы. Вторая — шикарный анимадок «У всех мужчин должны быть туфли». Прелестная, ироничная история трансгендера Германа. Какой цены стоит ему вырваться из плена чужого тела?

Суздаль продемонстрировал, насколько повзрослел отечественный анимадок. Среди лучших — графическая миниатюра «Жизнь-паскуда» Вари Яковлевой. Лавочка на вокзале, на ней живет и умирает бомж. Люди проходят-спешат, а бомж замер под тряпьем… куда ему спешить. Что с ним случилось? Куда он не доехал? Метла сметет неопрятный скарб в черный пластиковый мешок. В финале увидим его фото. Это Ислям Бекбаев: в молодости, в зрелости, с веселым прищуром. Осторожно, двери закрываются.

Фильм «За забором» (спецприз) очень понравился жюри авторского кино. Анимадок о 50-летней пациентке ПНИ. Все в этом ПНИ из проволоки (как в знаменитых «Выкрутасах» Бардина): и сама Ира, и ее кровать, и таблетки, и кем-то изъеденная зубная щетка, и вода для чая из горячего крана. Каждый день из проволоки. Точно выбранная технология, лаконичность композиции — как воплощение «зазаборной» жизни — пробуждает эмпатию.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Едкое и острое по графике «Сахарное шоу» Лианы Макарян — в духе эстонской анимации. Об изощренном абьюзере с тысячью лиц: одну женщину проглотит, другую — бросит в суп, третья… сама ужалит любого. Начнется «сахарное шоу невыносимой сентиментальности»: хищник младенцем свернется на коленях своей новой хозяйки.

Завораживают свободой и философским подтекстом драйвовый абсурдистский трип Саши Свирского «Вадим на прогулке» — о попытке бунта офисного клерка — и фестивальный мировой хит «Голый»выпускника Московской школы нового кино Кирилла Хачатурова. Он в технике 3D создал пространство обшарпанных задворок, в котором обитают люди с грушеподобными формами.

«Голый» — авангардная медитативная фантазия о человеке со сверхвозможностями, которые ему ни к чему: ну, не каждый же хочет быть суперменом.

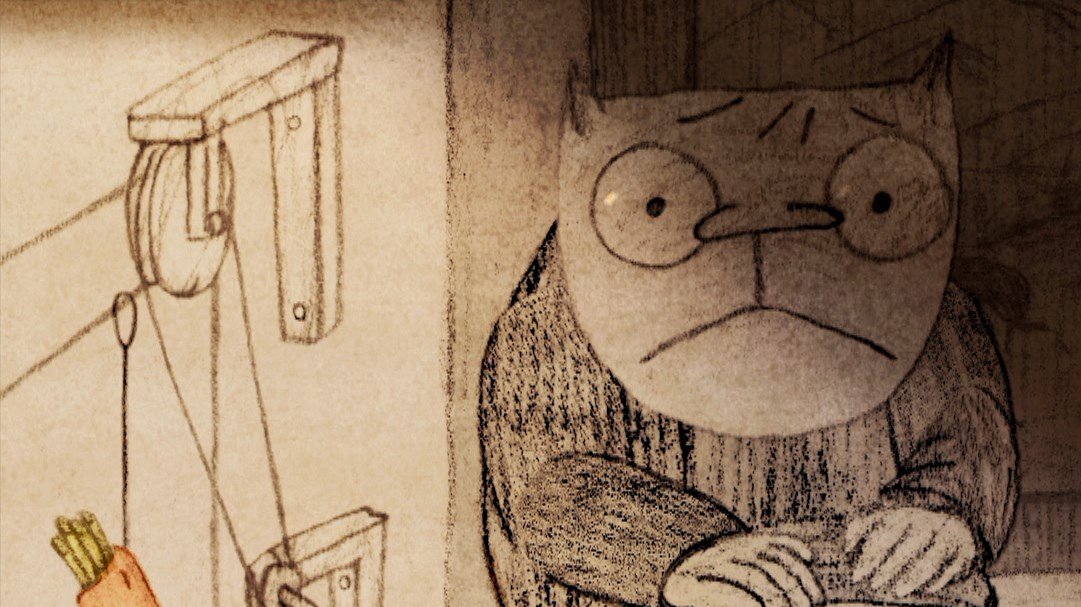

Соня Кендель похожа на мадонн Боттичелли. Мастерица тончайших психологических узоров продолжила сделанную в трудоемкой перекладке несколько лет назад историю «Пишто уезжает». Про тоскливый, убогий и теплый деревенский мир среди брейгелевских пейзажей. Не может она расстаться со своим героем — человекокотом Пишто. «День рождения Пишто» (лучший дебют) — праздник со слезами на глазах. К одичавшему в отшельничестве герою нежданно-негаданно вваливаются родственники. Гвалт, шум, «Поле чудес» с Якубовичем, винегрет, торт, детский хохот. Невыносимо. Мизантроп Пишто раздосадован, даже снова собирает чемодан. Но будет и примирение, и чай с дымком, и капель на топоре, и весна. Дядя Пишто, с днем рождения! Соня, ждем продолжения! И вроде бы оно обещано. Правда, ужасно жаль, если Пишто все же уедет, как уезжают сегодня едва ли не самые талантливые анимационные авторы — в Эстонию, Польшу, Чехию, Францию.

Здорово, что мультипликаторы не разучились снимать смешные фильмы. «О, нет!» Ивана Максимова — мозаика скетчей про облом, который приходит неожиданно: лыжня вдруг расширяется, молоко бежит, поезд, прибывая, страшно уменьшается. Абсурд крушит обыденность. Сотворчество Максимова с талантливой питерской художницей Алисой Юфой оказывается выходом из замкнутого максимовского мира, населенного абсурдистскими существами, — в открытый космос новых стилей и источников вдохновения. Хорош и «Пожарник»Юлии Ароновой, который летел на огонь, тушил что ни попадя (зажженную сигару, кактус с алым цветом, печь пекаря) — и все для того, чтобы быть сожженным любовным пламенем.

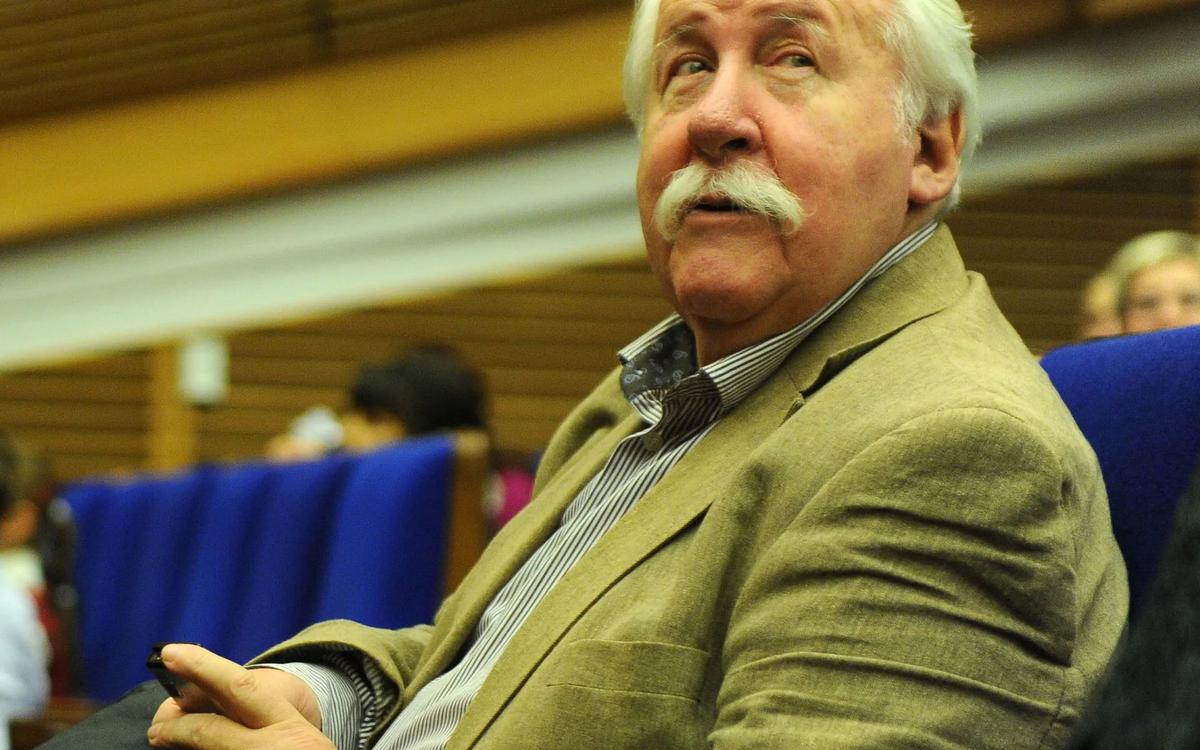

А триумфатором фестиваля стала картина Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких». Он получил приз мастеров «Прорыв», а потом и Гран-при. Об этом фильме-событии мы писали.

Напомню лишь, что в сложную полифонию картины вплетены жизнь страны вчера-сегодня-завтра с ее нормированной репрессивной механикой, жизнь семьи, жизнь искусства.

И отец режиссера художник Юрий Хржановский — ученик Филонова — появляется в фильме с другими «не такими»: Гоголем, Мейерхольдом, Эйзенштейном, Шостаковичем и коллежским асессором Ковалевым. Юрий Норштейн, объявляя о награде Андрею Юрьевичу, вспомнил, как во дворе «Союзмультфильма» в 1968-м разрубили топором копию его картины «Стеклянная гармоника», а своевольного режиссера отправили служить во флот: «Если определить творчество Андрея, — сказал Норштейн, — то это прежде всего ненависть к пошлости, невежеству и к власти, которая считает, что ей все позволено».

Параллельно показам шел деловой конгресс. Центральное событие — дискуссия о роли анимации в популярном ныне движении «Креативные индустрии». На этот разговор приехали продюсеры, педагоги, режиссеры, чиновники из Калининграда, Ростова-на-Дону, Воронежа, Новосибирска, Кемерово, Перми — и тут же Москва со всеми ее возможностями, рычагами, финансовыми потоками, министерствами. Говорили про то, как децентрализовать мультипликацию, помочь созданию творческих центров. Анимация, социальная и культурная инженерия, цифровые технологии, подростковые и детские студии — способ оживить, пробудить спящие депрессивные города, из которых уезжает молодежь. В Ростове-на-Дону такой программой готов заняться университет, а режиссеров-педагогов нет. В Воронеже известная на весь мир студия Wizart Animation («Снежная королева») сама учит мультипликаторов, но потом их переманивают зарубежные хантеры.

В Калининграде уже создается мощный кластер, но аниматоров не хватает, и там их ждут с распростертыми объятиями.

Самым впечатляющим был спич Ильи Кузнецова, продюсера первой дальневосточной студии анимации «Мечталёт» в Хабаровске. Доклад назывался «Медведи — аниматоры». Начинают «медведи» с нуля, но планов — громадье: и студия, и фестиваль «Окно на Восток», и до Миядзаки — всего час лета.

Суздаль — Москва

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68