В прошлом Собакин, как и многие великие дилетанты, с любовью и талантом занимаясь не своим делом (он по природе патологоанатом нашего строя), достиг умопомрачительных успехов, создав способ перемещения, где точка отрыва и точка приземления — одна и та же точка.

Не отрываясь я лечу, Бегу, не двигая ногами.

Своими фигурными, то есть не обязательными к применению, фантазиями, которые он называет мыслями, Собакин поделился с воздухоплавателем Винсентом Шереметом:

«В странствиях своих по временам заметил я, что не в пример просвещенным векам в новых русских домах прислугу не приглашают за стол вовсе не из чванства, а лишь из опасения, что случайный гость спутает ее с хозяевами».

«Слово спутаютздесь ключевое. — Отвечал воздухоплаватель. — Рыболовная блесна, запущенная рукой любителя, может превратить прямую и ясную, как струна, леску в клубок спутанных смыслов. Тебе более не важно поймать беззащитного перед технической прихотью жереха. Распутать «бороду» и найти начало и конец — вот задача истинного удильщика. Не лови рыбу, источник фосфора, но спутай нить, ведущую из прошлого в пришлое, сплети сеть и стань ловцом человеков».

— По-моему, про ловцов человеков уже сказано до тебя.

— Я знаю».

По совету нашего друга Винсента, странствующего по нынешнему времени в ивовой корзине монгольфьера, Собакин, побродив по свалкам технических и философских идей прошлого и насобирав отторгнутого и случайно сказанного, изготовил межгалактический гамак, сплетя мировую (в смысле качества) сеть из антигравитационной пеньки пополам с трансцендентальным лыком, отправился мотаться по мирам с целью опровергнуть свое соображение, что будущего нет, поскольку не получается его употребить, настолько хитро оно устроено. Стоит в него вступить, как оно тут же становится настоящим. В отличие от прошлого, которое настоящим не бывает никогда.

«Пребывая в гамаке времени, — писал перед своим перемещением Собакин, — подумал я, дорогой Винсент, что всю прошлую жизнь я проводил по чьему-то заказу. И хотя я делал только (ну большей частью, может быть) что хотел, это был процесс соблюдения условий. Я их выторговывал своей толерантностью, якобы необязательностью и ленью, довольно-таки убеждая доброжелательную публику, что, мол, существует другая реальность, где происходят события, действительно занимающие меня.

Было много миров, в которых хотелось существовать. (Одновременно.) И без гамака, проникая в них, мне без усилий и умысла удавалось порой обаять эти миры, но никогда не удавалось стать их неотъемлемой частью, поскольку там не было единственного или предпочтительного места, которому я полностью принадлежал, хотя привязанностью пропитывался, если не чувствовал агрессии, и находил обитателей, принимающих меня таким, каким я им казался.

Свойство казаться было счастливым подарком природы. Оно стало естественным и наивным методом предъявлять себя окружающему пространству людей, которые были милы мне. Значит, приемлемы.

Казалось, мне были рады, и я редко ошибался. Мне нравилось нравиться тем, кто нравился мне. Я ничего не требовал, кроме внимания, и занимал его на некоторое время, но почти всегда отдавал вовремя.

Таинства рождения и смерти, даренные Создателем (никем до нашего оцифрованного времени не оспариваемых), я воспринимал как законное и единственное для меня условие случайного пребывания на Земле.

Я мало что знал о своей жизни и не так уж много интересовался чужими, предполагая у каждого свою тайну, но замечал и непозволительно понимал многое. В деталях поведения других мне открывались и собственные скрытые смыслы, поскольку свои умолчания и хитрости маскировки реальных мотивов поведения мне были понятны.

Ты, Винсент, из немногих, кто знает, что окружить тебя могут не только снаружи. Из этих необходимых и приносящих радость связей с миром всегда при желании можно найти выход. Ты в центре (каждый ведь в центре своего круга), выбираешь способ общения или паузу в нем, если устали узы, и распахиваешь руки, но не для объятий, а чтобы, обозначив утомленную близость и сохранив отношения без потерь, выйти за пределы…

Однако, воздухоплавающий друг мой, будучи окруженным изнутри, ты испытаешь затруднения со способами для освобождения. Разве что остается возможность дать понять. Любимые и любящие перетерпят намек, не распознав в нем скрытое намерение остранения, которого сам страшишься. Они его не заметят даже, но ты-то, оглянувшись на прекрасный мир, поймешь: везде чужой».

«Это ты-то, Собакин, везде чужой?!» — напишет немедленно Винсент Шеремет радиограмму, но она из-за встречного ветра не дойдет до адресата, а занесет ее на Русский север, и она выпадет на землю в деревне Смутово, что на Пинеге, в огороде бабушки Ефимии Ивановны Подрезовой.

— Володя! — крикнет она сыну, глядя в окошко и отрываясь от самоварного чаепития с размоченными сухарями. – Коров еще не гонят? А глянь-ка, что в огород с неба упало.

Но Володя не услышит.

Держу пари, что Собакина не было на «круглом» дне рождения Ирины Александровны Антоновой в доме приемов бывшего ЛогоВАЗа, когда Михаил Жванецкий, проходя мимо автора этой заметки, стоявшего в нерешительности выбора среди накрытых столов, откуда зазывали разные, вполне симпатичные миры, сказал мне впроброс (без драматической интонации):

— Везде чужой.

«Приземлившись» на планете Плюк в галактике Кин-дза-дза, Собакин свернул свой гамак и, сунув его под мышку, чтоб не украли, немедленно подружился с двумя инопланетянами, свободными, по местным понятиям, художниками. Они были в зрелом, но не более, возрасте и нисколько не угнетены тем, что, как было принято на этой планете, пели свои сценарии и фильмы, находясь в большой клетке с куполом (словно сработанной для очень крупных попугаев), в которую вошли сами и закрыли за собой дверь. Не на замок.

Тот, что постарше, строил свои планеты на белой простыне, часто благодаря фантазиям того, что помладше. Бывало, ему помогали и другие достойные певцы в клетках — Гена, Виктор, дядя Саша, а из дам неизбежно прекрасная, или просто неизбежная, невеста Виктория. (Она была не чья-нибудь конкретно невеста, а просто так ощущала жизнь…)

«Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? У тебя нет теплого платочка, у меня нет зимнего пальта».

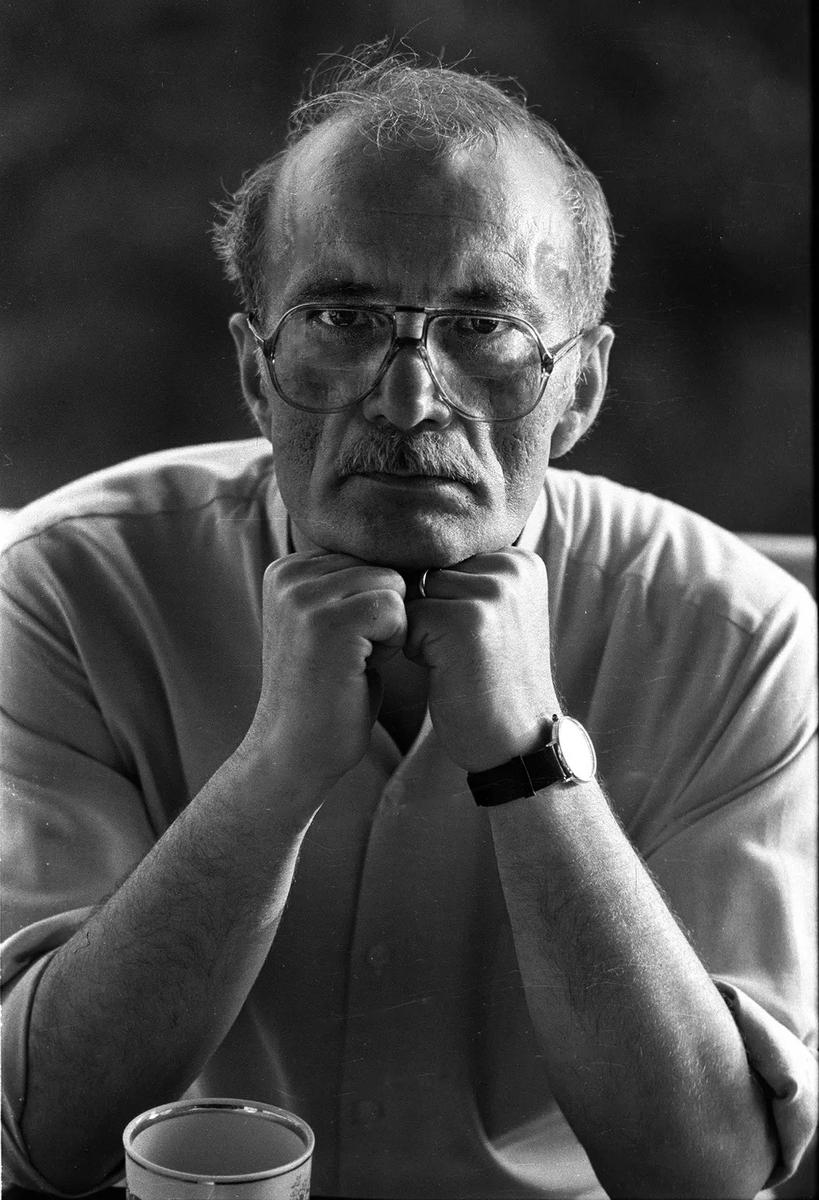

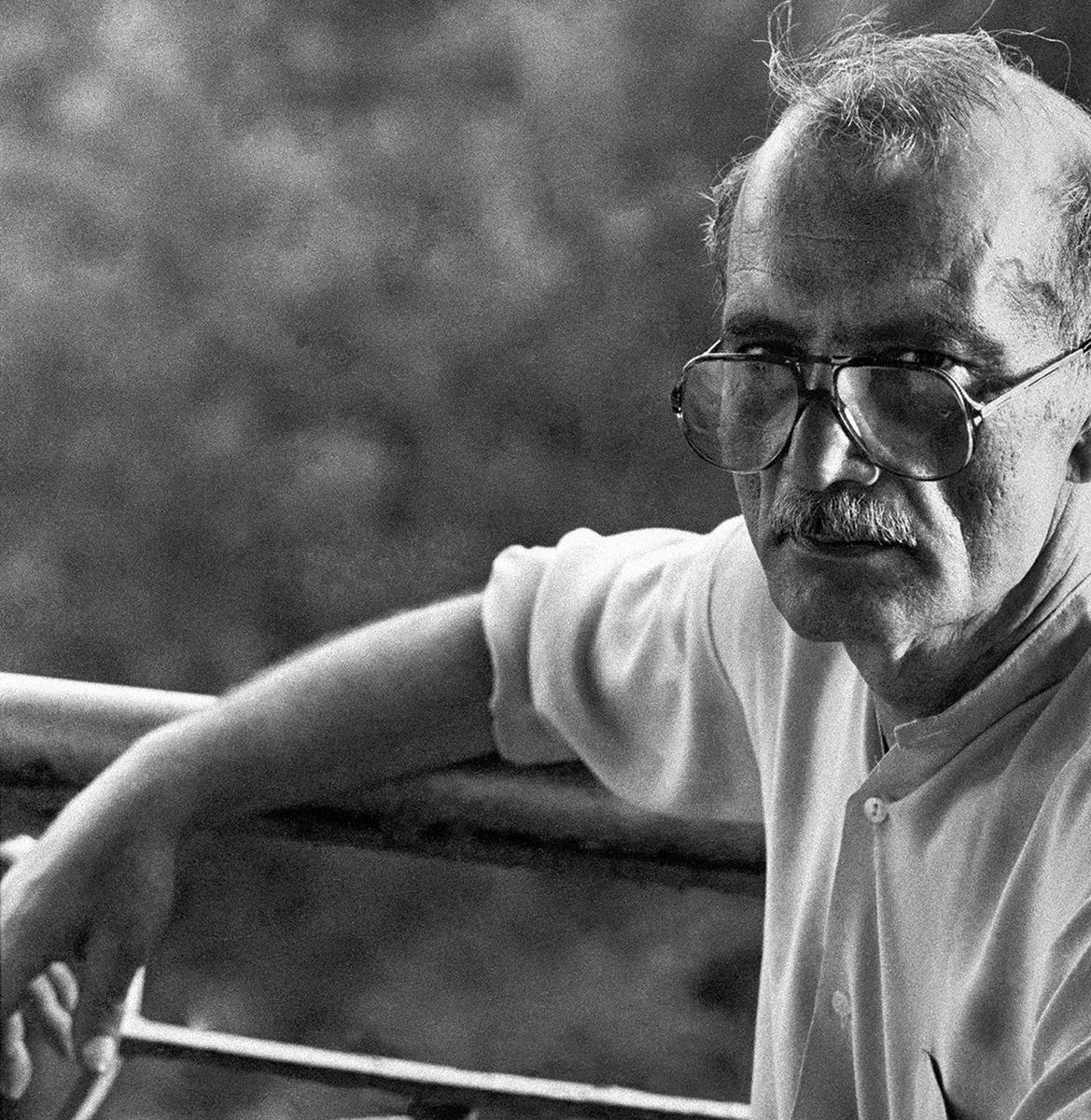

Гия, тот, что старше, пел лучше, чем Резо. Впрочем, я никогда не слышал, как Резо поет. Может, это другой Карузо или Батистини, но он болезненно опасается, что его могут заподозрить, будто он и вправду поет не хуже Карузо (или вообще делает что-то лучше других и тем может обидеть этих других), — потому он вовсе не пел. Только если дома, один, и оглянувшись. Тогда может послушать Крошка, его жена, имя которой Елена (но этого никто не помнит). Она еще моложе Резо, которому теперь хорошо за восемьдесят, хотя они с Крошкой родились в один день. Но в разные годы.

Гия теперь уже умер, хотя жил до последнего своего дня. И работал. Ему было очень тяжело, он дышал кислородом из машины, потому что хорошего кислорода на нашем Плюке нет. Потом не хватило и этого воздуха, и ему в чистой больнице поставили в горло трахеостому, отобрав последнее, что связывало с прошедшей жизнью, — голос. Он дышал, жил и ждал. Когда уберут трубку, мешавшую ему попрощаться с этим миром.

В день, когда Георгию Николаевичу Данелии вернули голос, Собакин оказался в его палате. Рассказывал, что Гия прошептал: как ты? И не слушая ответа, поскольку помнил, что Собакин глуховат и может не расслышать его шепот, сделал жест кистью — иди, мол, иди. Потом…

Этот жест я узнал. В гениальном его фильме «Не горюй!» великий грузинский актер Серго Закариадзе, собрав друзей на свои прижизненные поминки, переходит в другую — темную при ясном дне комнату, с похожим движением руки. Э-э!.. А друзья поют. Как же они поют — грузины! Вместо слов прощания. Да и что слова? Они всегда обращены к тому, кто уже их не слышит. А слышат те, кому эти слова ничего не добавляют.

Сам жил.

Стригите ногти, как хирурги, чтобы не оставлять возможность тем, кто сочувствует ушедшему, с любопытством стремится изучать подноготную его жизнь (которая накапливается, хочешь не хочешь) и трактовать поступки вольно, не опасаясь быть опровергнутым.

А слова надо говорить тем, кто слышит. Я бы и памятники, если талант и вклад очевиден (тут, разумеется, вопрос: кому очевиден? Ну, допустим, мне, Собакину и Винсету) ставил, чтобы доставить радость или смущение достойному, еще исправно дышащему персонажу, а не напоминать забывчивым нашим сменщикам о нем потом как о достижении страны в области культуры, науки или еще чего, когда монументы очень разного достоинства превращаются в знаки отличия родины.

А родина-то, бывало, считала их прототипы и расходным материалом, а то и тормозом ее мифического прогресса и не экономила их жизней.

Так иные военачальники, решавшие какие-то задачи ценой чужого живота (тысяч животов, десятков тысяч, сотен тысяч…), затем вывешивали себе на грудь ордена ввиду общей на круг победы, а надо бы поминальные венки.

А тут и достижений-то у страны не густо вроде, а памятники стоят людям иной раз достойным, кого при их жизни государство не чтило вовсе. Смотрите: Королеву (сидел), Цветаевой, Высоцкому, Булату, Бродскому (мешали им жить за то, что позорили страну), Сахарову в Питере (этого трижды героя вообще сослали в Горький), Мандельштаму в Воронеже (убили в лагерях), Варламу Шаламову (многолетнему сидельцу) — памятная доска на доме в Москве…

(Правда, и медных болванов, кого с крестом, кого с автоматом, кого с трубкой, на мундире родины — она у нас с армейским уклоном — военно-патриотические умельцы натыкали немало.)

Рассказывал Собакин, что у них со скульптором Георгием Франгуляном была идея создать не памятную доску, а «знак присутствия», признания живущего. На доме у Чистых прудов, где в квартире на третьем этаже уже безвыходно жил Мастер, укрепить на стене рядом с окном ржавый обаятельный, прилетевший из галактики «Кин-дза-дза» небольшой пепелац и соорудить надпись из двух слов: «Здесь Данелия». Город бы не испортило, а человеку, который столько лет нас радовал, было бы приятно.

А если бы ему было бы приятно, то и нам было бы приятно, как говорил герой его фильма «Мимино», которого блистательно сыграл Фрунзик Мкртчян.

Но им намекнули, что надо бы дождаться финала, и тогда, подытожив награды и заслуги усопшего перед теми, кто награждает, лет через пять (видимо, для осознания) после ухода, с согласия жильцов, разумеется, можно осчастливить претендента бронзовым знаком на стене. А ему, между тем, совершенно безразличны наши прозрения или заблуждения и даже высокая оценка прижизненных заслуг через торжество признания его смерти.

Смерть для единственного ее участника — не привлекательно-буднична. И страх ожидания ее может быть мучителен. Особенно если жизнь не исчерпала свои желания до конца. Да хоть бы и исчерпала…

Привычка жить не спрашивает смысла.

Все красивые уходы из жизни, бытующие в легендах, в поэзии, прозе, исторических фантазиях и былях, описаны-то живыми людьми. Это все модели, придуманные для себя. Или, если есть идеологический и безнравственный заказ, для других, иногда с подловатой задачей приучить солдата к тому, что долг перед обществом важнее любви к себе и ближним.

Сколь красивы слова — «сильнее смерти!». Но они означают только то, что она тебя не посетила. Бороться надо бы за жизнь, а не со смертью. Она непобедима.

Литературные модели бывают впечатляющими. Но не достоверными. Опыт чужим не бывает, а свой описать не дано. Другое дело умирание. Оно мучительно для человекосознания как последняя неисправимая ошибка. Длительный ли это поход в бесконечное никуда, или ослепительный миг.

Хотя ошибки нет. Надо (кому я это говорю? ведь слово «надо» почти всегда означает рекомендацию что-то предпринять или решить другому,а я здесь, с вами), надо принять свою природу.

Осознать свою невечность помогает (ну давайте допустим) сила характера, самоирония и вера в Бога.

Самоиронию Данелия сохранил в полном объеме, хотя в хорошем настроении расходовал ее всю жизнь без экономии.

— Спрашиваю тебя как сертифицированного дурака: могу я стать на восемьдесят четвертом году жизни членом вашей Академии или еще подождать?

— По- моему, ты созрел, — сказал я.

Президент Академии дураков Слава Полунин, с роскошным дипломом и дурацкой корзиной овощей и фруктов, прибыл в квартиру на Чистых прудах, чтобы в торжественной обстановке вручить сертификат о том, что теперь Георгий Николаевич Данелия является действительным членом Академии в звании «Полный дурак». В тот же вечер академик позвонил своему другу, выдающемуся композитору Гие Канчели, похвастаться высоким званием

— А я? Гия! Разве не достоин? Столько фильмов сделали вместе.

И мы написали рекомендации, которые были признаны обоснованными.

В те же поры, когда выходить из дома Данелии было уже трудно, Нана Анджапаридзе-Геловани пришла к нему со священником и крестильной рубахой.

Он волновался и ждал ее — красавицу, добрую подругу и однофамилицу мамы Мери Ивлиановны (Мерички, как звали ее его друзья) и ее сестры — великой грузинской актрисы Верико Анджапаридзе, которая, кстати, блестяще сыграла эпизод в фильме «Не горюй!».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

(Да, иногда на эпизоды он приглашал тех, кто ему просто мил. Так и я оказался в роли крестного отца, в хорошем смысле, вместе с крестной матерью Наной.)

Для него крещение было не подготовкой к прощанию, а намереньем дать себе знак к продолжению жизни. Все годы после «Кин-дза-дзы» его мучила потеря сына Коли. Он прятался от бесконечного прокручивания страшной картины, загружая себя. Выпивать бросил, понимая, что это не избавляет его от ощущения вины, которую он себе назначил, да к тому же и не с кем было уже… Работа спасала его всегда. Он стал писать чудесные книги, никого не поучая и не надоедая читателю теоретическим обоснованием того, что не укладывается в науку. Таланту, который он за собой знал, обучить нельзя, и поделиться тоже никому не случалось. А вот продуктом дарованного и обретенного, который он вместе со сценаристами, операторами, актерами, композиторами, художниками et cetera… нам приготовлял — отчего же?! Пользуйтесь!

Книги, впрочем, были занятием. Делом он полагал кино. Но на создание съемочной группы, командировки, поиск актеров сил уже не было, и он затевает анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза».

Который потом завоюет главный приз на токийском кинофестивале, получив «азиатского «Оскара».

В те годы Собакин еще не вернулся в своем гамаке из путешествия, хотя, думаю, его впечатления от посещения Плюка мало что изменило бы в решении анимационной картины, но поговорить с Данелией они могли.

Нет, пить не будем. Просто посидим.

Георгий Николаевич не любил, когда ему предлагали готовые идеи. Все сценарии он дорабатывал до состояния, когда они переставали ему сопротивляться, и, внимательно прислушиваясь к советам, поступал по-своему.

— Как ты думаешь, оставить в живых Сеню? (Одного из достойных героев «Паспорта»), — спрашивает он меня вечером.

— Оставь, симпатичный тип!

Утром спускаюсь к нему на один этаж попить кофе.

— Неприятная новость. Пока ты спал, он, переходя границу, наступил на мину.

Не сомневаюсь, что встреча с Собакиным была бы Данелии интересна: что там изменилось на планете с того времени, как они с Габриадзе ее придумали.

Иногда мы с Данелией беседовали о высоком и наблюдали его. Но футбольное испанское «классико» случалось не часто, к тому же Николаич уже плохо видел, а я слышал не все, и его это раздражало. Тем не менее говорил он тихо.

— Ты за кого будешь болеть?

— За «Реал». — Отвечал я, зная, что он любит Месси. Это была ожидаемая жертва качества.

— Тогда я за «Барселону», — брал он фигуру.

Ему был нужен спарринг-партнер. До последнего дня.

Гия был отчаянный спорщик. Временами он впадал в оправдание своих бывших надежд на нереализованное социальное равенство в стране, где вырос, жил и где выкроил собственное поле, куда мы ходили дышать чистым воздухом обаяния и любови.

У него была привилегия очень крупного художника населять свои родины персонажами, которые становились близкими на всю нашу жизнь. Более близкими, чем многие собственные родственники. Потому что Бенджамена, Луку, Травкина из «33», Мимино и Хачикяна, Бузыкина с Варварой и соседом Василием Ивановичем — «хорошо сидим», двух инопланетных плутов Уэфа и Би с земным прорабом дядей Вовой, и еще, и ещё… мы выбрали сами в друзья или попутчики на дальнюю дорогу, а родственников, как говорит Собакин, судьба нам «втюхивает» весьма различного ассортимента. Там свобода, здесь приговор. Ну да, порой оправдательный.

«Не горюй!» — родина прошлого. «Кин-дза-дза» — будущего. А все, что было между ними (вольно пренебрегая хронологией), — родина настоящего.

Данелия был не беден на дружеские отношения, многих любил и иногда доверял чужому мнению.

Тонино Гуэрра был одним из тех, к кому он прислушивался, а не обдумывал во время разговора, как бы остроумно и убедительно возразить. Медаль «Амаркорд», которою Феллини и Гуэрра учредили как собственный знак за лучший фильм и наградили им «Не горюй!», почитал самым важным призом в своей биографии. Они с Тонино часто перезванивались, уговаривая друг друга, когда кто-то из них «первым перейдет в другую, как говорил Гуэрра, комнату», не теряться тами подождать у входа. Больше-то спешить некуда. Потом о деле:

— Гия! Там у тебя в анимационном фильме в одном месте должна быть гроза.

Данелия обаятельно смеялся, как будто соглашаясь, и переводил разговор на нейтральные темы. С Гуэррой ему спорить не хотелось.

В финальном варианте картины, впрочем, гроза была, о чем он с удовольствием сообщил Тонино.

Он был старше Данелии на десять лет и ушел раньше. Лора, давний друг Николаича, русская жена Тонино, нашла ему место успокоения в скале, нависшей над их домом в Пеннабилли.

Совершенно глухой, да к тому же лишенный музыкального слуха итальянец (!) Джанни, цирюльник, которого Гуэрра научил быть антикваром, подошел к вдове и сказал: — Я выдолбил в камне нишу для Тонино, как ты просила. Может, заодно и вторую сделать, пока инструмент под рукой.

— У него все сложилось, — сказал Данелия, когда я пересказывал ему хронику хороших итальянских похорон. — А я хотел уйти раньше Жени Примакова. Он бы позаботился, чтоб я был в хорошей компании: Вадим Юсов, Лелик Табаков, Лева Дуров, Слава Говорухин… Там есть рулетка, как думаешь?

Он и оказался на Новодевичьем в этой компании.

Почетный караул и военные с карабинами напомнили кадр из его фильма «Настя». Правда, песню «Вот возьму и повешусь, тру-ля, тру-ля, тру-ля, тру-ля-ля» он не услышал. А услышал, как русские отцы отпели его на русском, а приехавший из Тбилиси священник прочитал прощальное слово Католикоса-патриарха Илии II на грузинском языке.

Тут в инвалидном кресле с охапкой белых роз подкатила Галина Борисовна Волчек проститься с другом и режиссером, в чьем первом не сохранившемся фильме, снятом еще на Высших режиссерских курсах, играла Варвару, жену Васисуалия Лоханкина, с Евгением Евстигнеевым.

— Как хорошо выглядит Гия, — сказала она.

— Клянусь, Галя, ты выглядишь лучше.

— Ну тебя! – засмеялась Галина Борисовна, талантливая и в юморе.

В это время грянул залп ружейного салюта.

Она отъехала на своей тачанке, посмотрела на красавцев в дорогой армейской униформе:

— Лучше бы они ему спели это… на речке, на речке… — Потом закурила и сказала: — А я, Собакин, любила с ним поговорить.

Но в конце своего дальнего похода у него осталось, пожалуй, мало партнеров для этого развлечения. Ему приходилось довольствоваться нашими беседами о впечатлениях (порой серьезных), которые мы накопили лет за сто шестьдесят жизней, если сложить.

— Рождение человека, — говорил он глядя в окно на Чистые пруды, знакомые ему с детства, — это таинство Божье. И смерть — таинство. Человек ведь задуман по образу и подобию. Нет?

— Нет, — говорю я, как часто говорят грузины в начале фразы, даже соглашаясь. — Конечно!

— Жизнь тоже таинство. Но если ее превратить в рациональную, просчитанную математическую модель и тем лишить тайны, разве не будет это разрушение божественного замысла?

— Конечно!

— Человек, созиданье Господа, превращается в подобие цифрового носителя… Если все можно проверить, то во что верить?

— Конечно!

— Или ты думаешь, что на земле больше нет места для успокоительной мечты о том, что никогда не кончается.

У меня было желание ответить словами отца Гермогена из великой сцены прощания героя с этим миром в «Не горюй!», но сказал:

— Конечно! Хочешь конфетку?

— Нету у тебя.

В ходе эпизода прощания в фильме два крестьянина приносят гробы в дом доктора и слышат веселую музыку поминального застолья по не усопшему хозяину.

— Леван, там гробы принесли. Тебе черный или красный?

— Черный!

— Гия! — говорил я ему весело. — На каком доме повесить мемориальную доску, конечно, когда придет пора, на этом или на Чистопрудном, 23?

— На двадцать третьем. Где я жил с мамой.

Пока не удалось, извини, но я помню.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68