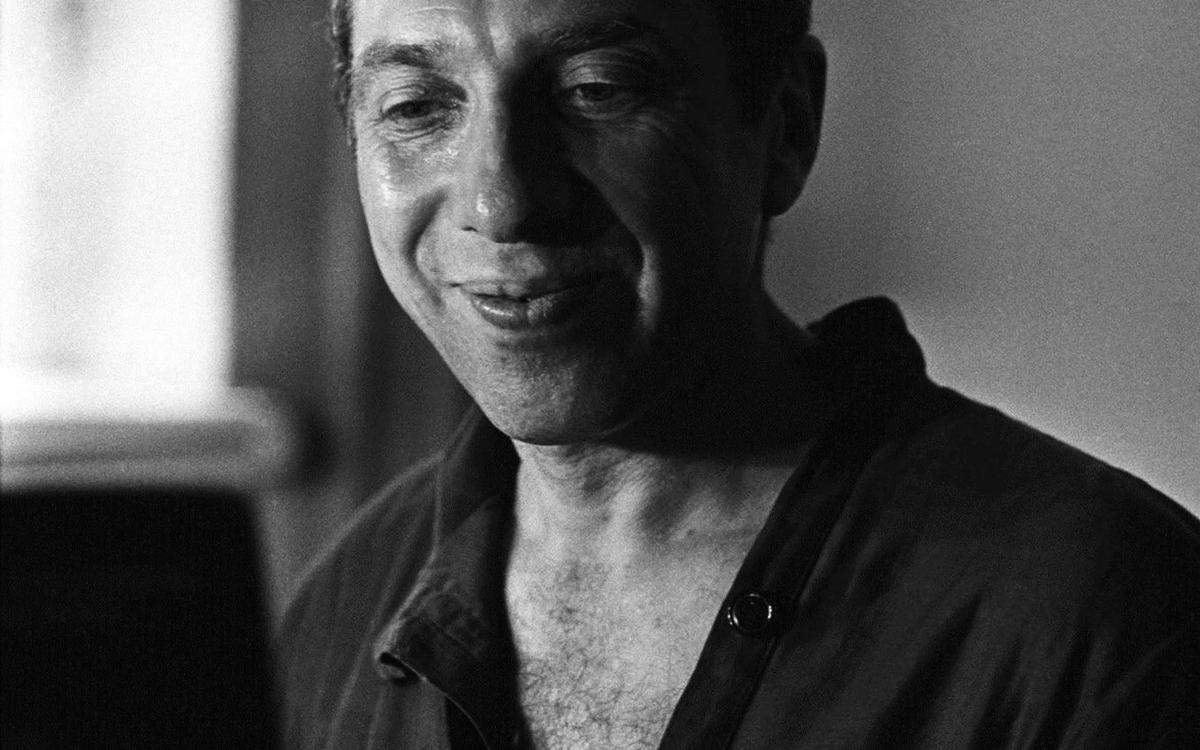

В последний раз я видела Сергея Юрского на юбилее «Новой газеты». Он тогда (совсем недавно) говорил, что, просыпаясь утром, думает: «А ждет ли меня что-нибудь хорошее сегодня?» И если это день выхода «Новой», то улыбается…

Мы познакомились в Таллине, много лет назад, Сергей Юрьевич выразил желание встретиться со мной, поскольку ему понравилась моя книжка об отце. Для Сергея Юрьевича, как и для меня, отец был важнейшим человеком в жизни; мне потом доводилось бывать на вечерах, которые Юрский устраивал в его честь: это были концерты талантливые и одновременно рождавшие щемящее чувство потери…

Сергей Юрьевич уверял (таковы были законы Серебряного века), что не должно быть никакого зазора между человеческими и актерскими качествами, то есть не считал, что талант, как война, все спишет. Он требовал от себя абсолютной человеческой чести и порядочности и даже думал, что его успех и слава обеспечены не только его дарованием, но и той поведенческой строгостью, которую он себе вменял в обязанность.

На мой вопрос: «Чем вы пожертвовали во имя искусства?» — он отвечал поразительно лапидарно, страшно и великолепно: «Всем!»

Молва не закрепила за ним ни одной сплетни, ни одной сомнительной истории, и, перефразируя Монтеня, можно сказать, что если прикоснуться к позолоте его образа, то краска не останется на твоих руках. Со смехом он рассказывал:

— Как-то в молодости я попал на дачу к одному старому артисту; мы с ним играли в БДТ в «Горе от ума». Он предложил мне выпить, я отказался, сославшись на то, что вечером мне предстоит быть Чацким. «А-а, понимаю, больны», — посочувствовал мне старый артист. «Нет-нет, я здоров, — поспешил я заверить, — но вечером спектакль!» — «Ну-с, и какая связь?!» — «Так ведь вечером мы с вами вместе играем, вы Фамусова, я — Чацкого. Я не могу перед спектаклем». — «Понимаю и уважаю. Хотя должен признаться, что особой близости с такими людьми не получается — больно строги. И к себе, и к другим. Но уж если человек трезвенник…» — «Да нет, я как все. Я только перед спектаклем не пью». — «А так-то пьете?» — «Так пью!» — «Фу, точно гора с плеч! А перед спектаклем?» — «Ни одной!» — «А когда же вы пьете? Насколько я знаю, у вас в месяц 25–28 спектаклей, так, стало быть…» — «Стало быть, после спектаклей…» — «Так вы, стало быть, пьяным спать ложитесь? Не гигиенично!»

Во время одного из его гастрольных приездов в Таллин мы разговорились о роли художника в обществе; я сказала, что писателя больше не спрашивают «В чем смысл жизни?». Сергей Юрьевич сказал, что он бы охотно ответил на этот вопрос:

— Смысл, наверное, в том, чтобы догадаться, зачем все это было…

— (продолжает) Я стал употреблять термин, то ли приснившийся мне, то ли прочтенный где-то, не знаю… Даже не термин, а формулу — «чистый звук». Я понял, что эта формула лучше всего описывает мою зрительскую радость, восторг, когда абсолютно точно взята нота без всяких мешающих обертонов. Здесь еще очень важна ритмическая безупречность, чтобы длина ноты была не очень велика, не очень мала, а совершенно точна. Я постепенно стал характеризовать этим понятием и вещи, которые не звучат. Картины. Я сейчас реже хожу в музеи, но раньше ходил часто, был поклонником классики, порой приходил в восторг от модерна, выбирал не между школами и направлениями, но между чистым и загрязненным звуками. Так и в театре. Ты зачем занимаешься этим делом всю свою жизнь? Чтобы достичь чистого звука. А чем ты слышишь этот чистый звук? Всеми чувствами. Включая шестое.

В таком разговоре о смыслах всегда сегодня неизбежно касаешься и темы изменившихся ценностей, все это произошло прямо на наших глазах. Я спросила, не изумляет ли его похвала богатым в записных книжках Цветаевой? Она утверждает, что ей нравятся богатые. От богатых, как от царей, — пишет Цветаева, — ничего хорошего не ждешь. Поэтому когда они произносят хоть что-нибудь человеческое, немедленно приходишь в восторг. Если нельзя быть Человеком, Личностью, Художником, то нужно быть хотя бы богатым… Это написано в 1919 году.

Сергей Юрский ответил:

— У меня нет доказательств, но мне кажется, что в мире богатства искусство не нужно. То, что называется дизайном, не является частью живописи. Либо то, либо другое. Некоторое время, конечно, можно балансировать. Можно создать нечто вроде варьете с подачей горячих и холодных закусок во время представления, и даже будет недурно. Но потом либо увольняют официантов, убирают столики и говорят, мол, извините, но у нас тут будет театр, либо артистам сначала предлагают немножко научиться быть официантами и обслуживать по меню, причем вежливо обслуживать, а потом не освоивших это дело увольняют, а остальных продолжают называть артистами. Это качество сегодняшних театральных взаимоотношений. Многие коллеги моего возраста, прошедшие тот же путь, что и я, относятся к нынешней ситуации очень легко и утверждают, что искусство, наконец, заняло положенное ему место в обществе. Эта гипертрофия литературы, гипертрофия театра, которая была, — говорят они, — это все от бедности нашей, а теперь мы богатые.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

А я все-таки не понимаю, кто именно богатый? Да, спектакли стали необыкновенно богатыми и дорогими по оформлению. Приобрели ли они нечто новое и достойное? Я этого не вижу. Более того, я замечаю некоторую удивительную зависимость, которую не могу доказать: слишком дорогой спектакль каким-то странным образом лишен духа. А мне говорят: да ерунда собачья, просто всё наладилось…

Конечно, я дожил до того возраста и достиг той меры известности, когда можно, ни о чем не тревожась, ожидать различных знаков почтения и идти в звезды с соответствующей важностью на лице. Моя раздражительность не позволяет мне занять эту позицию… Старый официант всегда вызывает особое сочувствие и горечь, порой кусок в горло не лезет, когда смотришь на угодливого старичка… Если ты не был официантом всю жизнь, а на старости лет тебе предлагают эту должность за очень хорошие гонорары, то раздражаешься… А раздражаться нехорошо; в раздражении есть осуждение — дескать, и ресторан плохой, и меню скверное, и официанты отвратительные, и хозяин мне не нравится…

Что ж получается? Я призываю сократить зарплаты артистам? Нет. Я просто наблюдаю и несколько теряюсь. Меня убеждают, что сегодня те, кто талантливы, — богаты, к ним все приходит, а те, кто бедны, — просто неталантливы. Те, кто богаты, нужны людям, те, кто бедны, людям не нужны. И все на месте. И все хорошо. А исключения? Да не будем заниматься исключениями, давайте заниматься правилами! Я во все это не могу поверить, поскольку я не ослеплен готовыми решениями, готовыми клише, я пока еще смотрю на мир собственными глазами. Я очень много езжу, я вижу страну и вижу страны; много-много городов России, которые совершенно не похожи на Москву…

Сегодняшние «джунгли» с их жестокими законами мне интересны, но они меня тревожат. Мне кажется, что в их зарослях прячутся жуткие существа.

Иногда, преодолевая страх, я к этим существам приближаюсь: разглядываю в бинокль или просто подхожу. И что же? Смотрю — люди. Это мне только издалека казалось, что они чудовища. А отходишь, слышишь звуки, которые они привычно издают, наблюдаешь их повадки, их взаимоотношения, узнаешь о предложениях, адресованных тебе самому, мол, заходи почаще, сделай-ка для нас то-то и то-то, и понимаешь, — нет, все-таки чудовища!

Мне всегда казалось, что в искусстве есть некий небесный отголосок. Если это так, то оно выживет. А если нет, то оно превратится во что-то, может быть, даже очень полезное, красивое, эстетизированное, но уже не искусство… А мне бы хотелось, чтобы в искусстве сохранился отголосок вечного, истинного, абсолютного. И я не могу смириться с тем, что Бог — деньги, и все нормально. Я мог бы тоже жить богато, но я действительно не хочу. Мне противно. Противно тому самому чистому звуку, о котором мы с вами сегодня говорим. Когда кто-то становится богатым, я начинаю его заранее подозревать в том, что он удаляется от чистого звука. И пока я, к сожалению, ни разу не ошибся…

— Как вы думаете, почему жанр разоблачений пользуется таким спросом? Почему многие жаждут услышать последнюю и чаще всего отвратительную правду о великом человеке?

— Зависть. Просто зависть. Зависть начинает следствие и непременно находит какие-то доказательства своей правоты: пожалуйста, кумир оказался либо пьяницей, либо наркоманом. Скажем, я в своей жизни был знаком как минимум с несколькими людьми абсолютной, безупречной порядочности. Назову Плятта, Попова, Никулина, Копеляна. Но меня непременно перебьют, махнут рукой: да ладно тебе! Не такие уж они безупречные! И пойдут, и пойдут разоблачать, придумывать, строить. Совершенно исказят облик. Сделают, например, из Раневской заурядную матерщинницу, и больше ничего за ней не оставят… Постепенно возникла даже такая как бы примиряющая стороны теория: если человек бесчестный, низкий, то, вероятно, одаренный и интересный, а если честный и порядочный, то, скорее всего, скучный и бездарный. Это ужасная позиция. Так нельзя!

Разумеется, сентиментальная дребедень — показывать только хорошее. Полный взгляд видит и зло мира, и зло в каждом человеке, и поле битвы добра и зла, как же иначе? Вопрос в том: где находится сам автор?

Мне кажется, отгадка в том, чтобы рассматривать качества личности не в арифметическом их перечислении, а в динамическом сочетании. Когда я работал с Товстоноговым, то прекрасно видел и его властность, и жестокость, но видел и то, что он прекрасный руководитель, большой художник… Когда-то мне довелось работать, а потом и дружить с польским режиссером Эрвином Аксером, ставившим в БДТ «Карьеру Артуро Уи» и «Два театра». Эрвин говорил, что все великие люди были порочны: вот у того был такой ужасный изъян, а у этого такой. Однажды я осмелился спросить: «А какой же чудовищный порок свойствен вам?» Он ответил: «Так я и не великий…» Полагаю все-таки, что Эрвин Аксер режиссер великий, что, разумеется, ему свойственны были недостатки, но он был гармоничным человеком — так сочетались в нем различные свойства… Это красивая скульптура может быть красива со всех сторон, как ее ни обходи, а живой человек меняется в зависимости от ракурса… Сегодня признаком лихости, витальности считается дурная репутация. Испоганить себя, пустить под откос, вываляться в грязи… Никого не интересует, как играет актер, важно только, как он ведет себя с женщинами, с начальством, как одевается, на какой машине ездит…

Я бесконечно дорожу своей несвободой, своей зависимостью от своей репутации. Я никогда не буду сниматься в рекламе, не возьмусь за роль в пошлой пьесе или пошлом фильме.

Я даже отказался от прекраснейшей завидной роли — сыграть старого Генри Миллера — талантливого, скабрёзного, непристойного… Мне нельзя. Я дорожу своей несвободой!

…На моей книжной полке стоит ряд его книг с дарственными надписями. Ни одной банальной или тривиальной. Осмелюсь процитировать самую дорогую, поскольку она имеет отношение ко всем нам, вспоминающим в эти дни великого артиста: «Дар творить неотделим от дара любви…» Речь идет о том самом чистом звуке, за которым следовал всю жизнь Сергей Юрский и вел за собой зрителя и читателя. Этот зритель и читатель каким-то образом догадывался, что он любим Художником (зритель и читатель всегда откуда-то это знают), и откликался восторгом, смехом, слезами, аплодисментами, робкими попытками и самому стараться быть порядочным человеком.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68