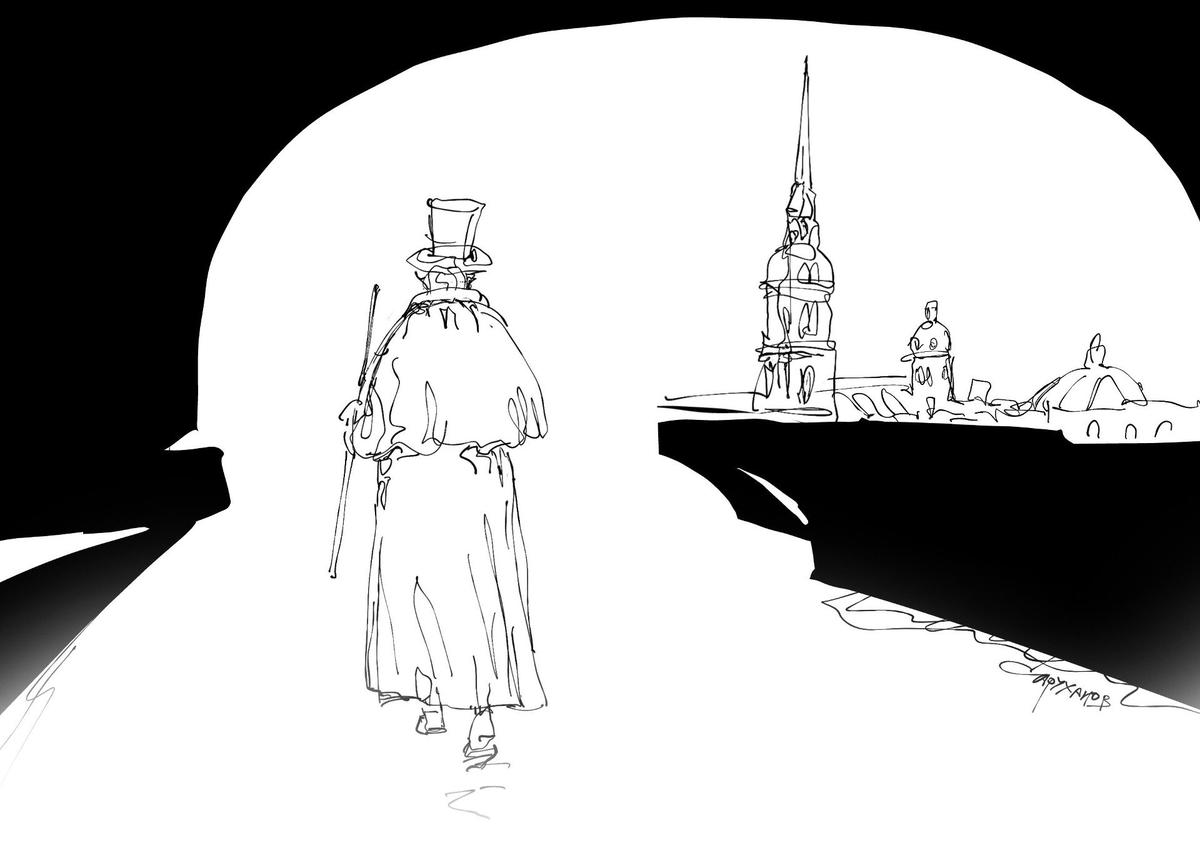

Иллюстрация: Дима Бамберг

18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИНКИНЫМ АЛЕКСАНДРОМ ВИКТОРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МИНКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой.

А он…

Не добежал бегун-беглец, беглец,

Не долетел, не доскакал…

Школьная хрестоматия, Пушкин… поколения заучивали наизусть:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —

Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём

Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрём.

Народные артисты, школьные учителя, все мы, читая эти строки, полны сочувствия и понимания: устал человек, пора на покой. Так говорят «пора, старик, пора на пенсию».

Слова давно оторвались от автора, вошли в язык, в бытовую речь; в детских «Смешариках» старые Кар-Карыч и Совунья, страдая от ревматизма, артрита, бурсита и подагры, кряхтят: «И каждый час уносит частичку бытия» — персонажи подмигивают начитанным родителям.

Покой, покойник, покойся с миром; «Над вечным покоем» — скорбный, похоронный пейзаж Левитана.

Не станем длить интригу; мы намерены опровергнуть эту окаменевшую ошибочную трактовку. О стариковском покое в этих стихах нет ничего. И вообще — чёрт его знает, откуда тут взялся покой. Пушкин в первой строке этого стихотворения такого слова не писал никогда (черновики увидите ниже).

Покой появляется в пятой строчке знаменитого программного восьмистишия, но смысл покоя там совершенно другой.

(«Программное» тут означает и жизненную установку, и реальный обдуманный план, и мечту… И вообще сколько-нибудь по-настоящему понять эти стихи можно, если знаешь, что автор уже написал и что ещё напишет.

Анахронизм? нонсенс? — вовсе нет; все будущие стихи уже существуют, просто они ещё не перенесены на бумагу. Можете не соглашаться.)

Петр Саруханов / «Новая газета»

***

Стоп! Откуда же в первой строчке «покой»? Не знаем. Но если вы откроете академические собр. соч., то увидите: первая строка выглядит так:

Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит —

Да-да, не простые скобки, а квадратные. Кто-то вписал. Кто? — мы доискаться не смогли.

Канонический текст в третьем томе на 330-й странице. Вот он целиком:

Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит —

Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём

Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрём.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальную трудов и чистых нег.

1834

При жизни Пушкина почему-то напечатано не было. И Жуковский почему-то «Пора, мой друг, пора!» в посмертное издание не включил. Впервые опубликовано через полвека — в 1886-м.

На 940-й академической странице:

Варианты чернового автографа

(можете их пропустить, не читая)

Цифра — номер строки; буква — вариант.

2 а. Проходит быстро жизнь, и каждый день уносит

2 б. Бегут за днями дни, и каждый день уносит

2 в. Бегут за днями дни, и каждый час уносит

3 а. Надежду иль мечту — а мы с тобой вдвоём

3 б. Надежду мирную — а мы с тобой вдвоём

3 в. Надежду старую — а мы с тобой вдвоём

3 г. Увядшую мечту — а мы с тобой вдвоём

4 а. Предполагаем жить — и глядь умрём

4 б. Предполагаем жить — и скоро — глядь — умрём

6 а. Давно мне грезится обещанная доля —

6 б. Давно мне грезится возлюбленная доля

7. Давно <…> раб, замыслил я побег

8 а. В обитель дальную трудов и чистых нег —

8 б. В обитель мирную трудов и чистых нег —

8 в. В обитель скромную трудов и чистых нег —

Вариантов первой и пятой строк нету. Первая навсегда осталась с дыркой, а пятая («На свете счастья нет, но есть покой и воля»), видимо, автору сразу так понравилась, что никаких замен он не искал.

Итак:

Строка № 1. Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит…

Строка № 5. На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Если принять такое [«академическое»] предложение, то выйдет, что сердце просит то, что и так уже есть (в определённом смысле).

Небрежность гения? Но ведь не экспромт; по черновикам видно, как тщательно работал, как искал наиболее точное выразительное слово. Вообще перечёрки (их густота) показывают, как важен для автора этот стишок.

Ну а как правильно? Да так:

Пора, мой друг, пора! Свободы сердце просит!

Конец.

Всё последующее можете не читать.

Но если вы всё же решили продолжить чтение — вот как организовано наше сочинение на вольные темы (если, конечно, его можно назвать организованным, в чём я лично сильно сомневаюсь).

Сперва Открытие. Вы его уже прочли.

Потом — Погружение в детали. Оно сейчас начнётся.

А под конец — Излишества, ассоциации и аллюзии.

Погружение

«Предполагаем жить» — вот что важно. Нет сомнений: в 1834-м Пушкин предполагал жить — планы были огромные; новые замыслы появлялись быстрее, чем он успевал воплотить прежние. Увы, не всё успел; мы даже не знаем, сколько он не успел. А сколько сжёг! — горе горькое. (Нет смысла здесь опровергать циничную дьявольскую издёвку «рукописи не горят».)

Для Пушкина «жить» — значит творить. Это его прямое и точное самоощущение, самоопределение. Летом 1825-го он пишет Раевскому-мл.: «Je sens que mon âme s’est tout-à-fait dévelopée, je puis créer». Буквальный перевод: «Я чувствую, что моя душа полностью развилась, я могу творить». В этом его убедил собственный шедевр: «Борис Годунов».

А «глядь — как раз — умрём» — это свойственные Пушкину с юности фатализм дуэлянта (все под Богом ходим) и необычайная суеверность (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить)…

От чего же он устал? От жизни? Нет. Усталость — не старость. Написано «Давно, усталый раб, замыслил я побег» — он устал от рабства!

О чём мечтает раб? — о свободе. Пушкину необходимы покой-и-воля — то есть душевный покой для свободной работы (тут, кажется, ощутим косой взгляд в сторону цензуры).

«Давно, усталый раб, замыслил я побег». Это «давно» — не фигура речи, не метафора, не гипербола, не красное словцо.

Гляньте черновик: помимо троекратного «давно», там ещё «старая надежда» и «увядшая мечта» — они ведь тоже означают «давно».

Всю жизнь — одна мечта. Ладно, пусть не всю; но к тому моменту по меньшей мере одиннадцать лет.

Придёт ли час моей свободы?

Пора, пора! — взываю к ней;

Брожу над морем, жду погоды,

Маню ветрила кораблей.

Под ризой бурь, с волнами споря,

По вольному распутью моря

Когда ж начну я вольный бег?

Пора покинуть скучный брег

Мне неприязненной стихии,

И средь полуденных зыбей,

Под небом Африки моей,

Вздыхать о сумрачной России,

Где я страдал, где я любил,

Где сердце я похоронил.

Евгений Онегин.

Глава первая, строфа 50.

1823

В 1823-м те самые мысли, что потом в 1834-м; буквально те самые слова вплоть до двойного «пора, пора». Здесь, в «Онегине», тоже видно: это не мимолётное настроение, но постоянная мечта, мучительная жажда. Сказать ли: навязчивая идея?

А что значит «скучный брег мне неприязненной стихии»? Развесёлая Одесская набережная? плохая погода? Нет, братцы, это, к сожалению, политика. Он же не загорать и не флиртовать желает; первая же строка 50-й строфы — тоска по свободе.

При всей (на радость чтецам-декламаторам) лёгкой красоте, это, по сути, письмо из тюрьмы, опасное признание; сегодня в формуляр такого ссыльного внесли бы пометку «Склонен к побегу».

Пушкин огражден. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Непатриот? предатель? — вот уж нет. «Вздыхать» — здесь значит: продолжать любить, тосковать; уж точно не предать. Вздыхать же не по Маше, не по Кате… Сердце же останется в России (он «сердце там похоронил» — понимайте как хотите).

В ссылке, в 23 года? Нет, ещё гораздо раньше вольность и покой уже тревожили воображенье:

И днесь учитесь, о цари:

Ни наказанья, ни награды,

Ни кров темниц, ни алтари —

Не верные для вас ограды.

Склонитесь первые главой

Под сень надежную Закона,

И станут вечной стражей трона

Народов вольность и покой.

Вольность. Ода. 1817

Юношеский общественный темперамент, горячка? Ну политической горячкой-то многие хворают в 17 лет, даже сейчас, в остывшей стране. У Пушкина, кроме горячки, тут удивительные для мальчишки мысли. Он советует царям, как им удержать свою власть: перечисляет их привычные «природные» способы самосохранения: а) награды для покорных, b) тюрьмы для протестантов, c) церковь для всех; но — они не спасут, если царь сам не подчиняется закону, если царит произвол.

«…и покой»? Поскольку речь тут явно не о личном, а народном (всенародном), то, говоря школьным языком: «мир без конфискаций, коллективизаций, депортаций, мобилизаций и проскрипций».

Вольность — не произвол, но законные права. Важное отличие от «гибельной свободы»; см. «Воспоминание»:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,

В безумстве гибельной свободы,

В неволе, бедности, изгнании, в степях

Мои утраченные годы.

1828

Стоит пояснить, что такое «остывшая страна». 1817-й — всего три года назад мы гарцевали по Парижу; всего два года, как при Ватерлоо окончательно разбит Наполеон; дамские чепчики — к досаде Чацкого — ещё порхают в воздухе, сердца горят, кипят надежды. А сейчас 2025-й… холодно, сыро; беспросвет в конце тоннеля; дальше, пожалуйста, сами.

«Народов вольность и покой» — тут «покой» уж точно не пенсионерские безделье и дрёма. Тут «вольность» — законная (гарантированная) свобода; «покой» — уверенность в завтрашнем дне, главенство права (никакой наглый богач Троекуров со сворой продажных судей не отнимут у тебя твой дом).

Это политические требования — то есть общественный договор.

Автору, точнее, глашатаю такой политики 17 лет, но важно: эти слова «вольность» (свобода) и «покой» — всегда, всю жизнь рядом.

***

Ещё раньше — в 15 лет, он написал и опубликовал (!) в журнале «Русский музеум» сильнейшую сатиру на общество и государство «К Лицинию» (одновременно — жестокое пророчество). Бунтарь? Не заблуждайтесь. Он рвётся не на баррикады, а в тишину. Кроме общественной сатиры, там личная мечта:

Куда? не знаю сам. Пустыни я ищу.

Среди разврата жить уж боле не хощу;

Япетовых детей пороки, злобу вижу,

Навек оставлю Рим: я людства ненавижу.

«Людства» — это толпы. (По обе стороны баррикады — равно толпа.) В чуть более позднем варианте:

— Куда — не знаю сам; давно молчу и вижу;

Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу.

Целиком воспроизводить не станем, в любом собр. соч. легко найдёте, было бы желание. Процитируем лишь финал.

Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокой;

И путник, обратив на груды камней око,

Речёт, задумавшись, в мечтаньях углублён:

«Свободой Рим возрос — а рабством погублён».

Рим? Вроде бы Рим. Но куда ближе Третий Рим — Москва. Мальчик-лицеист под заголовком «К Лицинию» прикрепил табличку «С латинского» и подписал шифровкой. В журнале 1815 года подпись загадочна: «1…17‒14» (расшифровку см. в романе «Немой Онегин»).

Главное неизменно: побег в пустыню, в тишину, побег из рабства на свободу. Туда — духовной жаждою томим; туда — в пустыню, где ждёт шестикрылый хирург.

Всё на продажу. Фото: предоставлено автором

***

Вольность и покой… Через 14 лет после оды «Вольность» эта пара вдруг появляется в письме Онегина к Татьяне:

Привычке милой не дал ходу;

Свою постылую свободу

Я потерять не захотел…

Чужой для всех, ничем не связан,

Я думал: вольность и покой

Замена счастью. Боже мой!

Как я ошибся, как наказан!

Октябрь 1831

Конечно, он ошибся, он наказан, но и мы ошибёмся, если не заметим, что Онегин говорит о другом.

Внешне — совершенно те же слова. Но, ей-богу, дьявольская разница (идеальный пример коварства русского языка для заморских студентов-славистов).

Почти посторонний пример: свободная рубашка никакой свободы не даёт (разве что руками махать), она просто на размер больше. Смирительная рубашка — пытка. Свободную надеваешь сам, в смирительную тебя засовывают насильно. А слово одно — рубашка.

Вольность Онегина — это свобода от брачных уз («узы» — кандалы). Покой Онегина — эгоизм; не надо ни о ком заботиться; никто и ничто тебя не стесняет, и тебе не приходится стесняться самого себя. Мысль о благодарной памяти потомков? — такое даже в голову не приходит, даже во сне не снится. Много ли думает об идейных потомках тот, кто даже белковых не планирует.

Верные спутницы Онегина: лень, скука и хандра. Его постылая свобода в той же компании.

Пушкин мечтает о свободе, а Онегину она осточертела, опостылела. Ясно же: то, о чём они говорят, случайно называется одинаково; как лук Эрота — для любви и лук Одиссея — для убийства (в том числе иногда из-за любви).

В устах Онегина вольность и покой — другие предметы.

Убедит ли это тех, кто уже 200 лет полагает, будто Онегин — автопортрет Пушкина, его двойник. Таких он почему-то называл распространителями «замысловатой клеветы», хотя она примитивна.

Онегин и Пушкин — противоположности. Театры, рестораны, девки, щётки тридцати родов, краса ногтей — да, это «общее», но оно не в счёт (и дантесы чистят зубы, и наши людоеды, пожирая людей, пользуются вилкой и ножом).

Главное — другое. Нам не надо строить догадки, оно написано.

Быть может (лестная надежда!),

Укажет будущий невежда

На мой прославленный портрет

И молвит: то-то был поэт!

Евгений Онегин.

Глава вторая. 1823

Прославленный портрет? Он беспокоится о мнении потомков! Онегину такие мысли не просто чужды, они ему неведомы. А у Пушкина они постоянны. Через 13 лет он последний раз повторит их в «Памятнике».

Всё на продажу. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Беглец

Когда ж начну я вольный бег?..

Письмо из ссылки слишком известно (из-за своей русофобии), но мы ж уведомили: всё это можете пропустить, ибо главное уже сказано.

Пушкин — Вяземскому

27 мая 1826 г. Михайловское

…Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и бордели — то моё глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтёшь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? В нём дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница.

Во время бессрочной Михайловской ссылки Пушкин уговорил приятеля (Вульфа), чтобы тот вывез его из России под видом слуги. Это даже не вольный бег, а прямой побег, который Николай I вряд ли простил бы когда-нибудь.

Потом поэт, будучи внезапно прощённым, старался вести себя очень хорошо, но напрасно просился хоть куда-нибудь.

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,

Куда б ни вздумали, готов за вами я

Повсюду следовать, надменной убегая:

К подножию ль стены далёкого Китая,

В кипящий ли Париж…

Он-то был готов, но не тут-то было.

Бенкендорф — Пушкину

20 апреля 1828 г. Петербург

Милостивый государь, Александр Сергеевич!

Я докладывал Государю Императору о желании Вашем участвовать в начинающихся против турок военных действиях; Его Императорское Величество, приняв весьма благосклонно готовность Вашу быть полезным в службе Его, Высочайше повелеть мне изволил уведомить Вас, что он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты.

В апреле 1828-го Пушкин попросился на войну. Не пустили даже на войну. (Видать, никого там не убивали, посему и вакансии не открывались; химера Скалозуба.) Пушкин попросился в Париж (ненадолго!) — отказ.

Пушкин самовольно съездил на Кавказ. Получил жёсткий выговор и неприкрытую угрозу.

Александр Бенкендорф. Фото: Википедия

Бенкендорф — Пушкину

14 октября 1829 г. Петербург

Милостивый государь, Александр Сергеевич!

Государь Император, узнав по публичным известиям, что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, Высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же, с своей стороны, покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны…

Позвольте, эти «страны» вовсе не заграница, это родная империя, Родина. Но и на Родине — шаг влево, шаг вправо…

Пушкин — Бенкендорфу

10 ноября 1829 г. (Спустя почти месяц!)

Генерал,

С глубочайшим прискорбием я только что узнал, что Его Величество недоволен моим путешествием в Арзрум. Я понимаю теперь, насколько положение моё было ложно, а поведение опрометчиво. Я бы предпочёл подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах Того, Кому я всем обязан, Кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова.

Такое пишется, стоя на коленях (после того, как дня два-три, матерно ругаясь, бегал по потолку). Попади сегодня в Сеть письмо подобного содержания и стиля, адресованное директору ФСБ и выражающее готовность умереть за президента, автор, будь он трижды солнцем русской поэзии, был бы радостно, мгновенно и навечно превращён в чёрную дыру. Кем? Ну уж нет, засорять этот текст именами сегодняшних успешных деловитых моральных авторитетов мы не станем. Нам важнее пример Булгакова устами Мольера (или Мольера пером Булгакова?).

МОЛЬЕР. Всю жизнь я ему лизал шпоры и думал только одно: не раздави.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Пушкин — Бенкендорфу

7 января 1830 г.

Генерал, покамест я ещё не женат, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством…

Всецело полагаясь на Вашу благосклонность, остаюсь,

Генерал, Вашего превосходительства

нижайший и всепокорнейший слуга,

Александр Пушкин.

Бенкендорф — Пушкину

17 января 1830 г.

Его Императорское Величество не соизволил удовлетворить Вашу просьбу о разрешении поехать в чужие края, полагая, что это слишком расстроит Ваши денежные дела, а кроме того, отвлечёт Вас от Ваших занятий. Желание Ваше сопровождать наше посольство в Китай также не может быть осуществлено…

То есть император отказал Пушкину, заботясь о его семейном бюджете и досуге для творчества. Ну просто отец родной.

Ирония судьбы, или лучше сказать — злая насмешка власти: эти издевательские отказы (даже с посольством в Китай нельзя!) получал коллежский асессор Министерства иностранных дел.

После всего этого (и многого всякого другого), какого, к чёрту, покоя просит сердце? Свободы оно просит, криком кричит: Свободы!

КЛАВДИЙ (Гамлету, заботливо).

Что до надежд вернуться в Виттенберг, то эти планы

Нам положительно не по душе. Раздумай и останься

Пред нами, здесь, под лаской наших глаз.

1600

Знаем мы эти прищуренные глаза — их ласку, слежку, злобу…

Каково это гордому творцу: годами кланяться, годами униженно просить, годами получать унизительные отказы… (Автор этих строк годами слышал в ОВИРе: «Ваша поездка признана нецелесообразной». Это была охренительная загадка: нецелесообразно какой цели? Кто решает мою целесообразность? (извините за корявое выражение). Кому-чему-и-чем противоречило моё желание поехать в братскую Венгрию?)

Гоголь — Плетнёву

17 марта 1842 г.

О России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде.

Пушкин мечтал, да не пустили. Век спустя не пустили Булгакова; попытка прикрыться Гоголем не помогла.

Булгаков — Сталину

30 мая 1931 г.

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

«Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование, и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от неё… Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от неё».

Н. Гоголь

Я горячо прошу Вас ходатайствовать за меня перед Правительством СССР о направлении меня в заграничный отпуск на время с 1 июля по 1 октября 1931 года.

Сообщаю, что после полутора лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, что замыслы эти широки и сильны, и я прошу Правительство дать мне возможность их выполнить. С конца 1930 года я хвораю тяжёлой формой нейростении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен. Во мне есть замыслы, но физических сил нет, условий, нужных для выполнения работы, нет никаких…

Рискованно начинать официальное письмо с длинной (мы её радикально сократили) цитаты из текста 100-летней давности. Нахальство безумное: начинать так письмо фараону. Ведь если фараон с первых же слов не опознает Гоголя, то потом, очень вероятно, придёт в раздражение: кандидат в лагерную пыль смеет проверять мою эрудицию? тычет меня носом в моё невежество?

Ещё там, сразу после цитаты, — чёрный юмор (что опять-таки нахальство): «Товарищ Сталин, попросите товарища Сталина…» Для ясности: это как сейчас написать «г-н президент походатайствуйте перед администрацией президента…».

Конец.

Если досюда дочитали,

то всё последующее уж точно можете не читать.

Булгаков для письма Сталину взял слова Гоголя из «Авторской исповеди» (написана в 1847-м, опубликована посмертно в 1855-м; и да, после смерти императора). Я открыл её, а там так:

…мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвованье и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от неё. Я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне, картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от неё грусть. Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, ехать в чужие края, единственно затем, чтобы, по выраженью его,

Под небом Африки моей

Вздыхать о сумрачной России.

Я ахнул. Гоголь будто ждал меня за углом, подослал Булгакова… А накануне (хотите — верьте, хотите — нет), 19 октября, в день Лицейской годовщины, слушал я в Театре Армии концерт Розенбаума; в сумке у меня лежали листки с недоделанным текстом, который вы сейчас читаете, если не послушались совета бросить его на третьей странице. И вот со сцены прозвучала приблатнённая песенка «101-й километр»:

С детства верил я поэту,

чьи стихи учили в школе, —

он сказал, что счастья нету,

в жизни есть покой и воля.

Я ахнул. Такое чувство, будто — как только начинаешь во что-то вникать — кто-то тебе подсовывает подарки, о которых ты даже не думал.

Всё на продажу. Фото: предоставлено автором

Излишества

Русские поэты заколдованы словами Пушкина, с детства привиты этими понятиями. У него роняет лес багряный свой убор, а через 200 лет наш современник:

Осень настала. Холодно стало.

И в соответствии с этой листвой

ёкнуло сердце, сердце устало.

Нету свободы — но вот он, покой!

Кибиров. 1990-е

Пушкин рассказал о своём мятежном наслаждении с вакханкой (как звать? — не важно), а через 200 лет:

И пламень кто-нибудь разделит поневоле.

А нет — и так сойдёт. О чём тут говорить?..

На свете счастье есть. А вот покоя с волей

я что-то не встречал. Куда ж нам, к чёрту, плыть!

Кибиров

В четырёх строчках соединить три стихотворения! «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», «Пора, мой друг, пора» и «Осень»; причём в последнюю оборванную строчку «Осени» воткнуть «к чёрту» — блеск!

Всё-всё, из постмодерна вернёмся в классику. (Впрочем, чтобы вернуться, надо сперва покинуть, а — сами видите — это невозможно. При всей иронии.)

…Вот старый школьный, хрестоматийный «Парус».

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далёкой?

Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнётся и скрыпит…

Увы! он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

1832

Как же это: и счастия не ищет и не от счастия бежит? То есть: и не к благополучию, и не от благополучия (на жлобском языке: без интереса, без маржи). А куда? Дай ответ! Не даёт ответа.

Ubi bene ibi patria? «Где хорошо — там родина»? Нет, эта уби беня — не для него.

Нет сомнений: 17-летний Лермонтов знал «Онегина» наизусть и к своему «Парусу» мог бы поставить эпиграфом слова Пушкина:

Под ризой бурь, с волнами споря,

По вольному распутью моря…

Увы! он счастия не ищет. «Увы»? — что значит тут это сожаление? Это о герое? Или — сознание невозможности объяснить пошлякам и жлобам свои душевные мучения? Это ж сумасшедший. Подумать только: просит не богатства, не чинов, а какую-то бурю…

И, увы, ничего похожего на вдохновляющее «пока надеждою горим».

Увы! он счастия не ищет — значит, ничем не соблазнишь. Значит — ничем не остановишь. Похоже на дао или на бусидо, путь самурая.

Долг самурая — думать о смерти. За месяц до гибели Лермонтов пишет гениальное «Выхожу один я на дорогу».

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

Литературоведы (спор с которыми не входит в наши намерения) видят здесь перекличку (оммаж?) с «Пора, мой друг, пора» — да и как не видеть? Там «покой и воля», тут «свобода и покой». Прямо близнецы.

Нет. Совсем напротив. Тут желание «забыться и заснуть» — там жажда «трудов». Не менее важно: тут «я один» — там «мы с тобой вдвоём».

Вспомните черновик: «труды» там трижды; «а мы с тобой вдвоём» — четырежды; так в беловике и осталось. (Вдвоём — это с Натали.)

Пушкин жаждет жить и работать, Лермонтов — если и не умереть, то заснуть летаргическим сном, буквально заснуть навеки.

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы…

Это уход от мира — в затвор, в полное одиночество навсегда. Уснуть и видеть сны? — вот и ответ: какие сны в том смертном сне приснятся?..

Призвали. Фото: предоставлено автором

***

Бытие определяет сознание, спору нет. Думать о стихах Пушкина и (невольно) мысленно сползать в ГУЛАГ — это наше бытие уводит моё сознание от ямбов и хореев, от поэтики русского стихосложения — к физике и практике русской каторги.

Пушкин не мог бы написать ничего похожего на «Колымские рассказы», потому что ни в жизни его, ни в фантазиях не было картин ГУЛАГа.

Хотя уже были Мамай, Иван Грозный, наказавший Великий Новгород так, что трупами был забит Волхов (ширина реки в тот век и в том месте была около 500 метров).

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье…

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье…

Любовь и дружество до вас

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа…

Глубина сибирских руд, мрачное подземелье, каторжные норы — да, его друзья-приятели не в таёжной избушке возле печки, а в шахте (картина точная).

Но ни один декабрист не был доведён голодом до цинги, до вылизывания чужой миски, тем более до людоедства.

Тут, однако, для нас есть ещё кое-что очень важное, не всегда осознаваемое. Про свой «свободный глас» пишет человек, ни на секунду не забывающий, что живёт в железных когтях цензуры, и чья свобода висит на волоске случая.

Пушкин — Бенкендорфу

24 марта 1830 г.

Генерал, благоволите хоть на минуту войти в моё положение и оценить, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать. Но если Вы завтра не будете больше министром, послезавтра меня упрячут.

Абсолютно точная формула: «ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать».

Но духовно свободен; неизмеримо свободнее всех Бенкендорфов, Гильденстернов, Розенкранцев.

ГАМЛЕТ. Засуньте меня в скорлупу ореха — я и там буду чувствовать себя повелителем бесконечности.

Критикам

Для изложения идеи достаточно одной фразы. Зачем статья, тем более книга? Зачем лишние детали?

Фраза В.И. Ленина 1913 года изложила идею вполне: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Успел ли Ленин, утративший в следующие 10 лет остатки разума, понять, что оно не всесильно? — чёрт его знает. Но потом, уже при Сталине — а потом и при Хрущёве, Брежневе etc. вплоть до Горбачёва — было ясно: никаких доказательств не требуется. Всё просто: в белом плаще…

То есть: лихая фраза стала догмой. А догмат — это абсолютная истина. Она не подлежит критике, сомнению, не нуждается в доказательствах. Если же по глупости станешь доказывать, то неизбежно заблудишься в собственном словоблудии; вылезут несуразности, логические провалы; и кончится точь-в-точь как у двоечника, который исписал всю доску, сокращая подобные члены, и получил знаменитое «0 = 0».

…а ведь как ловко, гад, влепил пощёчину режиму! — «В белом плаще с кровавым подбоем»! — не с красным, не с малиновым, не с пурпурным — мастер!

***

«Лишние детали»? А как вы определили это «лишнее»? На свой вкус? Так он ваш, а не всехний. Слыхали «Дубинушку»? Сам Шаляпин любил петь её. Зачем там припев (слово в слово) 10 раз повторяется? Буквально десять (я считал).

Лишние детали? Не спорю. В работах Босха, Дюрера невероятное количество лишних деталей. У Босха на картине сто чертей, а зачем? Достаточно же одного чёрта, чтоб выразить идею.

Достаточно силуэта, одной линии, чтобы публика увидела узнаваемую фигуру, узнаваемое лицо, узнаваемое строение (пирамида Хеопса, Парфенон, Пизанская башня). Достаточно одной линии — зачем же Дюрер тратит десять тысяч штрихов? Зачем эта лишняя работа?

Я не могу объяснить. Точнее — не хочу. Проще послать к чёрту всех, кто считает, что на полотне Босха слишком много чёртиков, а на рисунке Дюрера слишком много чёрточек.

Ну теперь уже скоро конец. Он так близок, что проще дочитать, чем колебаться: стоит ли?

Но, как ведётся в святой Руси,

сколь поэта ни возноси

Его ввысь «иже в небеси»,

ну а тело в земле.

…Дуэлянт, игрок, женолюб — да. Но главная страсть — с отрочества и до конца — Свобода. В «Памятнике» (опубликован спустя четыре года после гибели поэта с недостойной сервильной правкой Жуковского) Пушкин даже написал Свободу с большой буквы.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

21 августа 1836

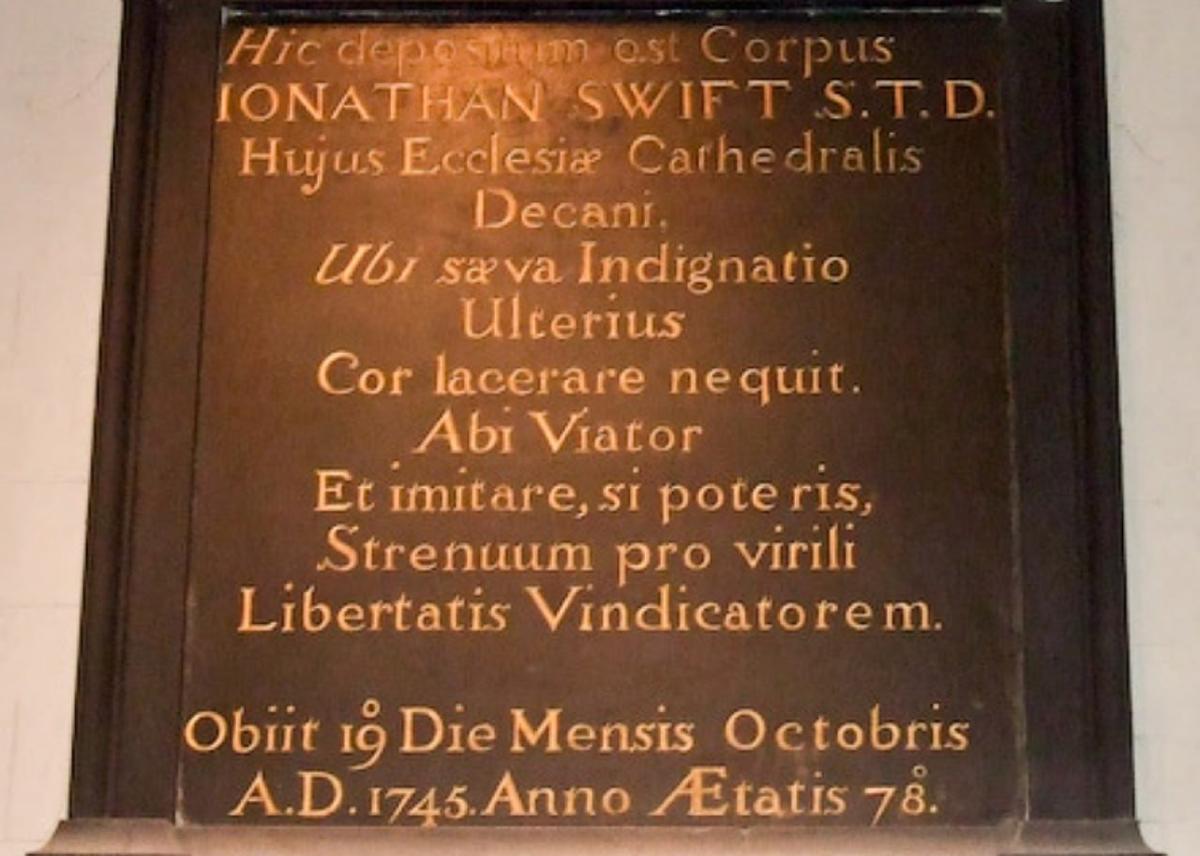

Это он себе эпитафию написал. Хоть и «вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа», но, конечно, это надпись на могильной плите — текст, сочинять который мудрый человек не доверяет ни семье, ни друзьям, — не хочет спать вечным сном под неточными неуклюжими «тёплыми» словами. Возможно, примером Пушкину послужил Свифт, который в этом смысле позаботился о себе, написав:

«Здесь покоится тело Джонатана Свифта, и суровое негодование уже не раздирает больше его сердце. Пройди, путник, и подражай, если можешь, ревностному поборнику могущественной свободы».

Свободы…

Надгробие Джонатана Свифта. Фото: предоставлено автором

«Памятник» — это, безусловно, эпитафия. О себе — в прошедшем времени: «пробуждал, призывал…». О сочинениях, о своём влиянии — в будущем:

К нему не зарастёт народная тропа…

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу…

Это не на три поколения вперёд, как рябой чёрт, и даже не на пять иль шесть. Это — на века. Когда ещё «дикой тунгус» дозреет до таких идей и чувств.

Свобода — неотрывная мечта. И в 15 лет, и в 23, и в 37. За несколько дней до Памятника он сочинил:

Из Пиндемонти

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Всё это, видите ль, слова, слова, слова

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода:

Зависеть от царя, зависеть от народа —

Не всё ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Вот счастье! вот права…

5 августа 1836

По прихоти своей! — а не по приказу или капризу начальства. Кто-то решает: где тебе жить, что читать, что печатать, чьи имена не сметь упоминать (даже инициалы) — разве это не рабство? А если мой жестокий XXI так похож на его жестокий XIX — моя ли в том вина?

Зависеть от царя — зависеть от чужой неодолимой силы — это хотя бы понятно. Но что значит «зависеть от народа»? От крестьян, от шахтёров? От кучера, повара, полового?.. Им, что ли, угождать?

В такой Пиндемонти народ — это читатели. Они требуют, чтобы ты им угодил, чтобы писал нечто, за что тебя посадят, а чуть что не так — плюют тебе в лицо (оно ж у тебя общественное, как уличная урна).

«Из Пиндемонти»? с итальянского? перевод? Нет, это в 37 лет усталый раб применяет тот же формальный способ избегнуть когтей цензуры, тот же приём, что в «Лицинии», который якобы с латинского.

Не помогло. Цензура не пропустила. Вышло через 20 лет после смерти автора. (И как-то так совпало: сразу после смерти императора.)

Бульвар… Фото: предоставлено автором

***

Видите: всю жизнь он мечтал о свободе. И здесь, под конец жизни (за полгода до гибели), он точно определил и описал свою мечту: независимость от царя (от жандармов и цензуры); независимость от вкусов и желаний толпы (от людства); путешествовать по собственной прихоти… И жандармский офицер не вломится внезапно в твой деревенский домик и не предъявит предписание: «Доставить немедленно, не в виде арестанта» (то есть силой, но не в кандалах), и не начнёт шарить в бумагах. А значит, не надо сжигать дневники и Десятую песнь…

Исполнись мечта, строчка в стихах 1834 года выглядела бы иначе:

На свете счастье есть, коль есть покой и воля!

Но так не бывает. И никакого «Пиндемонти», само собой, на свете не было. Ну и что?

Зато гений там процитировал Гамлета, то есть Шекспира, то есть гения. И только олух скажет, что троекратное повторение слова «слова» — излишество.

Уведомление. В последней фразе в первом слове «слова» (без кавычек) — ударение на «о», а во втором слове «слова» (в кавычках) — ударение на «а».

Надеюсь, всем это так ясно, как простая гамма.

Москва.

19 октября —14 декабря 2025

Этот материал вышел в пятнадцатом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.

* Внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68