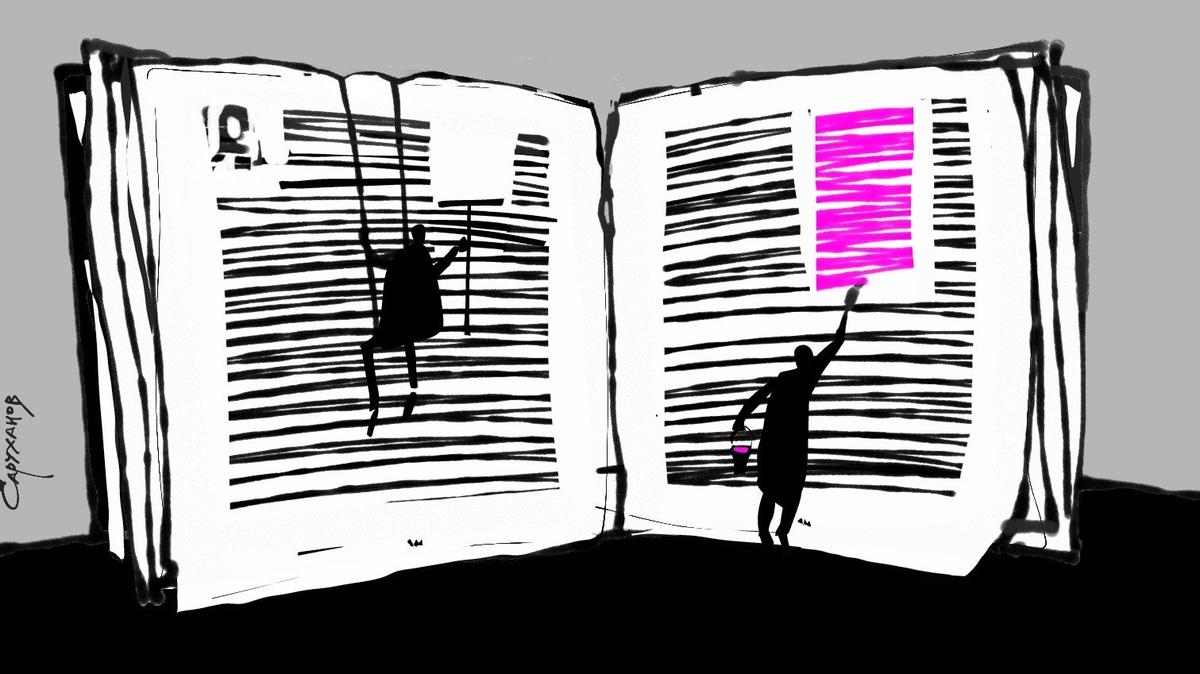

Когда-то в советское время в магазинах продавались такие интересные банки с тушенкой. На этикетке вышагивала улыбчивая, лоснящаяся свинка в поварском колпаке и несла на подносе банку свиной тушенки, на которой нарисована улыбчивая, лоснящаяся свинка в поварском колпаке, несущая на подносе банку тушенки, на которой нарисована… Точно такая свинка с точно такой банкой на подносе. Завораживающая бесконечность. И вот у очередной свинки крошечный поднос, и на нем — банка с этикеткой настолько крошечной, что ничего на ней не разглядеть. Но, конечно, все мы знали, что там точно такая же свинка несет точно такую же банку свиной тушенки.

А если посмотреть в обратном направлении? Пугающая бесконечность.

Хрюшку, которая несет на подносе вкусно приготовленную хрюшку, в свою очередь вкусно приготовят, и понесет ее на подносе другая свинка и предложит кому-то отведать, а потом вкусно приготовят ту самую милую хрюшку, которая несла ее на подносе…

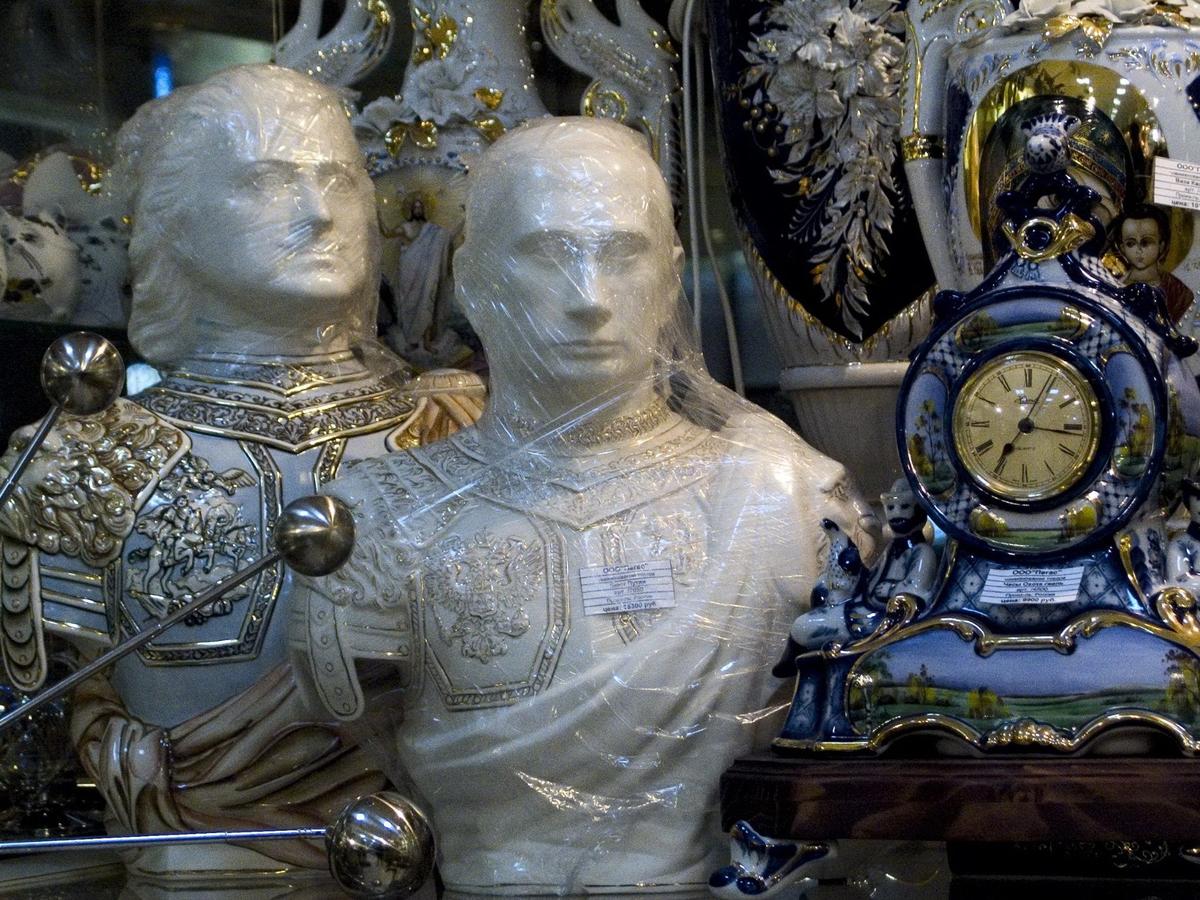

Как трагически сейчас люди, сами того не замечая, вновь проживают и культ личности вождя, и воодушевленное восхищение им, верят и в его непогрешимость, и во «врагов народа». Одновременно наблюдается восхищение другой эпохой, в которой был культ личности вождя, восхищение вождем, вера в его непогрешимость и готовность поверить, что преследование «врагов народа» в те годы было во многом обоснованно… И — можем повторить. «Ведь сейчас они в стране снова есть», — скажут вам. И будут думать, что враги — это кто-то другой, и что их собственный черед никогда не наступит.

Почему это повторяется?

Наверняка по разным причинам. И в том числе по причине трансгенерационной (то есть межпоколенческой) передачи травмы. В психологии это понятие означает, что последствия пережитой отцом или матерью психической травмы проявляются: в его/ее жизни, и далее — в жизни детей, потом внуков… Это вполне реально, ни капли мистики. Травматический опыт влияет на качество жизни человека, в том числе на его общение с другими людьми, на построение отношений, на создаваемую им самим семью. Этот опыт общения сказывается на жизни его детей. В том числе — на том, как они, когда вырастут, будут общаться с собственными детьми и воспитывать их…

Конечно, родители не намереваются осознанно отдавать детей «на съедение» семейной травме. Они воспитывают ребенка, как могут, как считают хорошим и правильным. Но травма, наследие сталинизма, «требует», чтобы детей приносили ей, травме, в жертву.

Например, травмированный родитель боится, и детям передается страх, который они замечают в его поведении, в его словах. Если в истории кого-то в семье (в роду) была угроза жизни, пережитый страх за свою жизнь или жизнь близкого человека, тревожность и настороженность могут сохраняться в семье, передаваться детям и внукам.

Может, родители «наградили» детей сковывающим стыдом. Не надо «высовываться», надо быть незаметным, ничем не выделяющимся. Потому что позор, когда на тебя обращают внимание. Да и вообще, ведь шаг вправо, шаг влево — расстрел. И в результате дети не могут позволить себе самореализацию. Так стыд защищает от чего-то пугающего, что может случиться.

Может, родители скрывали внутри семьи злость. Нельзя выносить сор из избы, а то люди поймут, что в этой семье не любят Советскую власть. Антисоветская агитация — статья нешуточная. А родителям есть на что злиться, и злость накопилась такая, что, кажется, разорвет, если ее не выплеснуть. Где она находила выход? Вполне возможно, что внутри семьи. Может, и свой «враг народа», «вредитель» в семье находился — тот, кто в ней всегда во всем виноват. Не во всех пострадавших семьях много агрессии, но во всех много тревоги.

Общество состоит из огромного количества отдельных людей и семей.

Поколения травмированных жизнью при Сталине растили новые поколения, передавая им травму сталинизма. Растили покорных, правильных, одинаково ходящих строем. Молчащих, о чем не надо говорить.

Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Массовая покорность достигается с помощью террора. Люди приучатся быть покорными, научат этому своих детей. Они любят родину, любят Сталина, счастливы. Все, что делает Сталин, правильно. А разве об этом может возникнуть вопрос? Их дети и внуки однажды и понимать перестанут, какую высокую цену платят они, нормальные советские люди.

«Но не все же пострадали от репрессий! И не все были к ним причастны. Зачем сгущать краски? И ничего мне не передавалось, и что-то мне не верится, что моей семье когда-то промывали мозги. Какой страх?» — скажут многие. Но режим прокатился катком по всему советскому народу. И на всех выживших оставил отпечаток. Пусть ваш предок — не жертва и не чекист, но…

- Те, кто сталкивался со сталинским террором, вынужденно становились свидетелями.

А сталкивались все. Хотя в голове у человека, живущего в обстановке террора, срабатывают психологические защиты. Можно как будто не видеть репрессии, которые происходят рядом. Тогда люди автоматически вообще игнорируют и замалчивают пугающую информацию.

«В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали — но ночью я не ходил по улицам. А днем семьи арестованных не вывешивали черных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах. А в газетах так выглядело все безоблачно-бодро».

(Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»)

Картина сталинской эпохи, где все «безоблачно-бодро», была и в культуре того времени, которая транслировала, что «этого» нет. Как-то посмотрела в интернете фотографии тридцатых годов: новый канал Москва–Волга. Красиво, величественно. Гуляют нарядные люди. В кафе на набережной сидит за столиком девушка, пьет коктейль, любуется рекой. Комментарии о том, как это прекрасно. Современные, конечно; в те годы интернета не было.

Не выдерживаю и добавляю: эту красоту строили заключенные Дмитлага. Может, задумаемся, что скрывается за милой картиной, чего стоили народу величественные сталинские стройки? О чем думает девушка, глядя на этот канал? Что знает о его строителях? Комментарий вызвал бурю возмущения у другого пользователя. Почему я нападаю на девушку, о которой ничего не знаю? Да я и не думала на нее нападать. Может, девушка хорошая. Но вообще-то, работа в Дмитлаге убила моего прадеда. И многих других. А тут — постановочные фотографии счастливых советских людей, которые любуются результатами их труда. Вспоминается Некрасов:

«Все ли нас, бедных, добром поминаете,

Или забыли давно?»

Их как будто еще современники «забыли». Точнее, игнорировали: так было надо. Все было «безоблачно-бодро», но на самом деле все люди сталкивались с государственным террором, с тем, что преследование «врагов народа» существует. И, по молчаливому сговору, вели себя, как будто ничего страшного не происходит. Даже могли (спасибо психологическим защитам) вроде и не придать этому большого значения, не почувствовать ужас.

— Вот директор школы, встретив в коридоре мальчика Колю, каждый раз при всех срывает с него пионерский галстук и кричит, что его брат — контра. А Коля снова и снова, собираясь утром в школу, надевает галстук. Идет в галстуке по коридору, пока директора не встретит. (Я в детстве знала его, дядю Колю, одноклассника моего отца.)

— Живет в далеком северном поселке молодой мужчина по фамилии Агапов, у него есть жена и дети. Когда-то подростком его, как преступника, судили и сослали в этот поселок в Республике Коми. Потому что подрался с одноклассником, они случайно задели и разбили бюст Ленина. Кстати, можно сказать, что школьник Агапов легко отделался. Один, без родителей, уцелел, вырос, женился. Потом жил там же. Как долго ему нельзя было покидать поселок Косью? (Я слышала эту историю от мамы, которая в детстве жила в Косью по соседству с Агаповыми. Их семьи общались, она показывала мне фотографии тех лет.)

— Когда-то пенсионерка-колхозница рассказала мне про одну доярку, одинокую мать. Она на ферме в перерыве пожаловалась другим дояркам, что приближается сентябрь, а ей не на что собрать сына в школу. И в сердцах воскликнула: «Что это за жизнь!» Пенсионерка сказала мне, что со следующего дня они эту женщину больше не видели. За что ее забрали? Наверно, за «антисоветскую агитацию».

Фото: AP / TASS

Одноклассники мальчика Коли, брата «врага народа», приятели малолетнего «преступника» Агапова, сотрудницы доярки, которая пожаловалась на бедность и бесследно исчезла, — все они стали свидетелями террора. У них не было возможности без опаски делиться друг с другом переживаниями. Можно ли доверять одноклассникам? А на доярку-то кто донес? Конечно, люди в обществе разные, и реагировали они не одинаково:

«Вели по главной улице города. От тюрьмы до здания суда — более полукилометра. У дороги играли мальчишки лет десяти-двенадцати. Увидев «процессию», бросили игру. Слова одного из этих детей влетели в самую глубь души:

— Отпустите ее, дядьки!

И не успела я заглотнуть неожиданный крик — подарок детского великодушия, как его перекрыли слова другого:

— Расстреляйте ее, мерзавку!»

(Т. Петкевич, «Жизнь — сапожок непарный»)

А сейчас в нашем обществе чуть ли не все, как один, — за семейные ценности и одновременно восхищаются… тем самым Сталиным, который разрушал семьи: оставил мальчика Колю без брата, подростка Агапова без родителей. А где оказался сын доярки? Наверно, в детдоме. Репрессивные режимы — не за семью, они всегда — против семьи. А еще они калечат человеческие, прежде всего детские, души («Расстреляйте ее, мерзавку!»).

Все мы — потомки травмированных людей

В роду у каждого из нас — люди, жившие при Сталине, свидетели трагедий. Может, все мы также — потомки, родственники репрессированных? Вполне возможно, что репрессированные есть в роду у всех, хотя я знаю людей, которые возразят: они точно знают, что в их роду репрессированных не было!

Но, во-первых, не каждый знает. Я сама о своих репрессированных родственниках долго не знала. Чаще всего люди и не пытаются узнавать. Вдруг обнаружится что-то неприятное или страшное? Бывает, упомянет кто-то сталинские репрессии, а у собеседников на лице скука. Им это действительно совсем не интересно…

А кто-то другой уверенно говорит: он и так знает, что ничего не найдет. «У меня в роду только простые люди. Необразованные, беднота». Есть такой известный миф о репрессиях: будто бы жертвами сталинизма становились только люди из государственной или партийной элиты. Или хотя бы интеллигенция. Ведь советская власть — за простой народ, и все лучшее — для народа.

В действительности огромное количество репрессированных — как раз из «простых». Загляните в базу данных репрессированных, посмотрите в карточках пункт «образование». Редко — высшее. Тогда людей с высшим образованием было немного. И даже среднее не у большинства. Часто — «низшее» или «грамотный». Иногда — «неграмотный».

«Репрессии касались не только верха, а любого слоя общества — в любой деревне, на любом заводе, в любой семье были или родственники, или знакомые репрессированы».

(В. Шаламов, «Что я видел и понял в лагере»)

Фото: Тофик Шахвердиев

Во-вторых, чем моложе наши современники, тем более далеким прошлым представляются им сталинские годы. На это мне указала давняя подруга: «О каких предках ты будешь говорить? Для молодежи это мы с тобой — предки». Если наши родители выросли при Сталине, то теперь уже у многих деды родились после его смерти. А прадеды-прабабушки? Сейчас немодно вести поиск, чтобы узнать, пострадал ли кто-то из них от Сталина. Подозрительное какое-то занятие, мутное, ну его… И вот смотрят молодые люди на нашу действительность, и ничего-то она им не напоминает. Но, конечно, слышали, что был такой Сталин и что он был молодец.

В-третьих, какая у нас степень родства с репрессированным родственником? Положим, не у всех были репрессированные в роду по прямой линии (как у меня осужденные по пятьдесят восьмой дед и прадед и раскулаченная прабабушка). А если не по прямой? Вот тетя написала мне имена и фамилии бабушкиных двоюродных братьев. Эта бабушка была наполовину немкой, тетя знала, что немецкая родня сильно пострадала от репрессий, но не знала подробностей. И я давай искать в базе данных репрессированных и стала находить бабушкиных двоюродных братьев одного за другим: четыре осужденных по пятьдесят восьмой, два трудармейца (значит, тоже были в лагере). Мне эти шестеро — троюродные деды. Все ли мы знаем по имени своих двоюродных-троюродных дедов-прадедов, бабушек-прабабушек? Я сама большинство не знаю. Может, кто-то еще был репрессирован. А вообще, если только у одного человека — не меньше девяти репрессированных родственников, стоит задуматься о масштабе репрессий.

«Да, — скажут мне, — так хотела обличить Сталина, что до троюродных дедов дошла». Знаете, когда находишь информацию о собственном родственнике, чувствуешь, что его трагедия касается и тебя. У бабушки Нины не было родных братьев или сестер, она выросла, общаясь с двоюродными, называла их братьями. И однажды братьев, одного за другим, стали арестовывать. Это из жизни родной бабушки, которая со мной общалась. И вот уже не такими далекими оказались троюродные деды. Пусть она не рассказывала ни про братьев, ни про своего отца, но помните, что замалчиваемая травма все равно передается в общении? Например, бабушка могла испугаться и «не понять» анекдот про Брежнева.

В-четвертых, люди не всегда знают, что относится к репрессиям. «У меня в роду не было репрессированных, только раскулаченные». А репрессированные — это не только осужденные по политическим статьям. Раскулачивание — репрессия. Депортации народов — репрессии. И все это — тоже Сталин.

И конечно, те, кто проводил политику репрессий, многим из нас — тоже родня. У меня был прадед — колхозный бухгалтер, который в родной украинской деревне занимался раскулачиванием. А потом сбежал вместе с семьей, кажется, когда уже наступал голод. Меня бы, может, и не было на свете, если бы он не сделал почти невозможное: выбрался оттуда вместе с семьей. Отставив умирать своих земляков с их детьми. Снились ли они прадеду Гавриле? Думал ли он о том, что Голодомор в том числе — и его рук дело? Да он, выбравшись из Украины, может, уже и не слышал об этих событиях. О голоде начала тридцатых не писали в газетах, говорить о нем было запрещено. Официально его не было. А что там было у человека внутри, с голосом совести?

«Ну выселим кулаков к черту, на Соловки выселим. Ведь не подохнут же они? Работать будут — кормить будем. А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми. Рабочий класс их перевоспитает. — Достал пачку папирос и долго дрожащими пальцами никак не мог ухватить папиросу».

(М. Шолохов, «Поднятая целина»)

Судьбы родственников, скромных действующих лиц в трагедии сталинских репрессий, повлияли на нашу жизнь. И трагедии наших предков, и чьи-то трагедии по вине наших предков.

Сталинизм «съедал» и людей, и семьи

Конечно, несчастные семьи были и есть во всех странах. Но преступный режим значительно прибавляет своему народу семейного несчастья и неблагополучия. В любом обществе не все семьи сохраняются, но преступный режим рушит семьи собственноручно. Во всех обществах люди теряют близких. Но преступный режим сам убивает людей, часто оставляя семьи без возможности их похоронить и оплакать.

Что калечило семьи при Сталине? Чем это аукается нам?

- Бесследное исчезновение людей.

На месте человека в семье, в семейной истории образуется дыра. Когда исчезновение человека происходит во время террора, в семье возникает также запрет на память о человеке. Вот пропали из альбома его фотографии, фотографии с ним.

Если человек исчезает, для семьи это всегда очень трудно. Нет определенности, понимания, люди не знают, жив он или нет. Пытаются что-то о нем узнать, навести справки. Может, кто-то его видел? Обращаются к гадалкам… Если пропавший жил в репрессивном обществе, на его месте не просто образуется дыра, пустота. Это пустота, наполненная ужасом. В семье, не зная, жив ли он, конечно, знают, что за пустота его поглотила. Не знают — и знают. Они живут в этой обстановке страха, дышат этим воздухом.

Заинтересуется ли кто-то из потомков, почему нет его фотографий? В семье сохраняется наследие того страха. А потомки могут не понять, что за этим стоит страх. Вместо этого они могут почувствовать маскирующую страх скуку. Им не интересны подобные тайны родной семьи и родной страны. Фотографии мог уничтожить НКВД, но от страха их часто уничтожали и в семьях. И все. Как будто человека не было. В романе Оруэлла такие исчезновения людей названы «распылением»:

«Люди просто исчезали, и всегда — ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен: как принято говорить, распылен».

(Дж. Оруэлл, «1984»)

Семьи осужденных часто были введены в заблуждение приговором «десять лет без права переписки» (что на самом деле значило расстрел). А члены семьи могли скрывать опасную информацию от собственных детей, родственников, соседей. И воспоминания родных, и документация тех лет продолжают вводить в заблуждение и запутывать потомков, которые пытаются докопаться до правды.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Деда Федора «распылили», просто по Оруэллу. В семье говорили, что он «на войне пропал без вести». Дома ни одной фотографии. («Твоя бабушка выходила замуж во второй раз, и все фотографии с первым мужем порвала».) Мне рассказывали, что сначала бабушка Нюся пыталась о нем узнавать, и ей велели не искать. И ее братья пытались, и им ответили то же самое. Правда ли это?

Наконец я смогла прочитать архивное уголовное дело и обнаружила сокровище: перечисление мест, где он жил и работал. Думала: теперь пойду по следам деда! Но все следы обрываются. Куда ни напишу, информации о нем нет. Фотографии в деле тоже нет. Распылили.

Так обрубалось много семейных связей. Так многие семейные отношения оказывались «подвешенными» в неопределенности. Женщины, не знавшие, замужем ли они, дети, не знавшие, есть ли у них отец…

Фото: Тофик Шахвердиев

На самом деле моему деду дали десять лет по пятьдесят восьмой. «Без права переписки»? Или нет? Я получила справку из МВД Свердловской области о том, что он был Севураллаге, через полгода после прибытия умер в лагерном лазарете от туберкулеза (указана дата). Информация направлена по месту его жительства: в ОАГС Семипалатинской области, Казахстан. Установить место захоронения за давностью не представляется возможным.

В ответ на мой запрос из Казахстана пришла справка, из которой следует: дата смерти та же самая, но умер… в Казахской ССР, и причина смерти не указывается.

- Нарушенные отношения внутри семьи.

В обществе, где, от греха подальше, вещи не называли своими именами, где о многом нужно было молчать, ложь становилась нормой, необходимой для самосохранения. Результатом было недоверие и отдаление людей друг от друга. В том числе родных людей.

«Провожала одна сестра. О чем-то напряженно думая, она не выдержала и спросила:

— Ты все-таки скажи мне: за что тебя?

Вопрос был нормален. Человек ведь отсидел за что-то семь лет. Что для сестры могло означать: «Ни за что?» Только ложь или нежелание быть откровенной».

(Т. Петкевич, «Жизнь — сапожок непарный»)

У людей часто возникал внутренний конфликт: если общество справедливо, то член их семьи виноват. Если же он невиновен, приходится признать, что общество поступает с ним (и многими другими) несправедливо. Признать это на самом деле было страшно. Ведь намного комфортнее и безопаснее жить в обществе, если ты веришь в его справедливость.

А сейчас, когда Сталина снова массово зауважали, потомки репрессированных, бывает, готовы очернить предка, чтобы обелить сталинский режим. В сущности, то же отдаление, тот же разрыв семейных связей. Тогда, бывало, в семье люди отказывались от осужденного. Теперь — между поколениями, когда отказываются от признания пережитого предком.

Собеседник возмущался, что его прадед (чью фамилию он, кстати, носит) включен в Книгу памяти жертв репрессий. «Он был осужден по статье 58, но пункт 7, «вредительство». И еще потом, в пятидесятые годы, в партии восстановился. Хороша жертва!»

Процессы о вредительстве сплошь и рядом бывали политическими. Правнук не знает. А для прадеда восстановиться в партии было, может, как для мальчика Коли — снова надеть пионерский галстук.

То ожидающие, что им не поверят, то вынужденно привыкшие что-то важное друг от друга скрывать, то неспособные поверить, даже когда им говорили правду, люди замыкались и отстранялись от своих родных и близких.

В семьях росли дети, которые тоже приучались, от греха подальше, не быть слишком открытыми и искренними. Горько, но, приучая к этому, их берегли.

Доверие — важная составляющая любых значимых отношений. В том числе семейных, конечно. В семьях с нарушенным доверием росли дети. Для детей взрослые в семье — первые и очень важные образцы того, как вести себя с людьми, общаться. И вот уже подрастает следующее поколение людей с нарушенной способностью к доверию и близости, а это, естественно, ударяет по отношениям.

- Изоляция семьи, разрушение социальных связей.

От семей «врагов народа» люди начинали отдаляться, на всякий случай держаться в стороне. По соседству, на работе…

«Мы сразу оказались в полной изоляции. Как в ночь резни гугенотов, ворота нашего дома оказались помеченными знаком уничтожения».

(Т. Петкевич, «Жизнь — сапожок непарный»)

Кто-то поверил, что сосед — действительно враг народа, кто-то отдалялся, потому что боялся тоже попасть под репрессии. Требовалась смелость, чтобы продолжать общение. На виду у всех или хотя бы тайком. Отношения в обществе нарушались на всех уровнях. В семьях, по месту жительства, в учебных и трудовых коллективах. Как ни печально, в то время настороженность и недоверчивость были вполне резонной защитой. (Хотя и они не всегда спасали.)

- Разрушенные семьи, осиротевшие дети.

У этих родителей, в этих семьях росли дети. Но многих детей режим делал сиротами. Дети «врагов народа» часто попадали в детские дома.

«На другое утро она проснулась — ни отца, ни матери, в книгах роется чужой военный. Правда, через месяц маму ей вернули: женщины и дети едут в Тобольск свободно, только мужчины этапом. Там жили семьей, но не дожили трех лет сроку: арестовали снова мать, а отца расстреляли, мать через месяц умерла в тюрьме. Галю забрали в детдом в монастыре под Тобольском».

(А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»)

Это были дети, не только вынужденные расти в детском доме, но часто и не имеющие возможности знать правду о своих родителях. У тех, кто постарше, были воспоминания о семьях. Совсем маленькие, если выживали, оставались без ясного представления о семье и родительских фигурах, и в придачу — с клеймом детей «врагов народа», с которым в детском учреждении у них было очень мало шансов на доброе отношение.

Людям, выросшим без представления о семье, бывает трудно строить собственную. У большинства из нас в голове есть образец семьи: та, в которой мы выросли. Она может быть хуже или лучше, но взрослый человек, имея исходный образец, может решать, хочет ли он создать похожую семью, или хочет как-то по-другому. А если исходного образца нет? Трудно строить, если вместо образца — неизвестно что. И к тому же «в подарок» — низкая самооценка, неверие, что ты достойный человек и заслуживаешь хорошей жизни. Ведь детей «врагов народа» без конца унижали.

- Нарушение социальной адаптации у освободившихся из лагеря.

Это вечная трудность освобождающихся заключенных: они привыкли к другому образу жизни и нуждаются в повторной адаптации к существованию на свободе. При Сталине к общему числу освобождавшихся заключенных добавилась масса освобождавшихся «политических». Они оказывались среди людей, не понимавших, через что им пришлось пройти, живших другой жизнью, людей из другого мира. Мечтавшие о воле, они возвращались в человеческое общество и будто шагали в пустоту.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Думал я — наконец не увижу я скоро

Лагерей, лагерей, —

Но попал в этот пыльный расплывчатый город

Без людей, без людей.

Бродят толпы людей, на людей не похожих,

Равнодушных, слепых, —

Я заглядывал в черные лица прохожих

Ни своих, ни чужих».

(В. Высоцкий, «Так оно и есть»)

Кто-то из них так и не вступил в брак. От некоторых «врагов народа» отказывались семьи, кто-то терял связь с родными и не мог их найти. Другие возвращались в свои семьи, а кто-то создавал новую. Но и в семьях люди с лагерным опытом часто оставались одинокими. То, что было «там», обычно не обсуждалось.

Если у нас были знакомые — бывшие политзаключенные сталинских лагерей, мы, скорее всего, не знали, что этот человек был в лагере. Кто-то может вспомнить загадочного родственника, о котором ничего не знал. «Не спрашивай про дядю Васю» — ну и не спрашивали. И, возможно, честно думали, что не знакомы ни с одним репрессированным. Часто такие бывшие лагерники оставались молчаливыми и непонятными людьми, как этот странный сосед в рассказе Булата Окуджавы:

«Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался — теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал? Мы были одиноки — и он, и я».

(Б. Окуджава, «Девушка моей мечты»)

Когда я была маленькой, один такой человек каждое лето появлялся в гостях у моей бабушки. Он сидел с нами за одним столом. Смущенно улыбался, молчал. Кажется, разговаривал только с бабушкой и только наедине. Какой-то дальний родственник. Я не знала, как его зовут, откуда он приезжает, кем он мне приходится. Однажды, когда его не было рядом, я спросила у бабушки: «Как зовут этого деда?» Она ответила: «Вильгельм». Один из тех самых троюродных дедов. Странный одинокий человек без имени, без истории. Кто у него оставался на свете, кроме моей бабушки? Он прошел лагерь, и никто из нас об этом не знал. Может, бабушка знала…

- Нарушенная адаптация членов семей репрессированных.

Семьи репрессированных жили, либо скрывая правду о своих родственниках (иногда довольно успешно), либо в условиях изоляции или оскорблений со стороны окружающих. Травмированные семьи — непростые семьи, и дети в них вырастают непростыми людьми.

«Когда однажды кто-то из близких сказал, что у ее сына трудный характер, она ответила резко: «Не забывайте, что его с девяти лет не записывали ни в одну библиотеку как сына расстрелянного врага народа».

(А. Найман, «Рассказы о Анне Ахматовой»)

Если у детей травмированных родителей есть свои дети, они передают им травму, а эти дети вырастают и передают травму своим детям… «Передай дальше!» Все действительно так безнадежно? Не совсем. Если потомки живут в более благоприятных условиях, действие травмы может от поколения к поколению ослабевать. К тому же не все семьи были при Сталине одинаково тяжело травмированы; люди из более эмоционально благополучных и менее травмированных семей могут не знать о межпоколенческой передаче травмы из собственного опыта. Трагическая сталинская эпоха оставила свой след в каждой семье, но не во всех семьях это проявилось одинаково драматично.

Все же действие сталинских репрессий на общество было опустошительным.

С последствиями мы сталкиваемся до сих пор

От последствий страдают и отдельные люди, и семьи, и общество. Неисцеленная травма встречается намного чаще, чем может показаться. Человек, переживший травмирующие психику события, может «держаться молодцом». И все у него в жизни нормально, как у всех. Это фасад, а история травмы остается внутри. Человек об этом не говорит. Зачем ворошить старое? На самом деле травма влияет на его жизнь. О прошлом человек молчит, о межпоколенческой травме, может, и не знает, но травма-то «говорит» громко.

Дыры в идентичности. На месте тех, от кого человек происходит, — то тут, то там пустота. Нарушенное восприятие реальности, потому что с детства учили считать неправду правдой. Нарушенное социальное функционирование, сложные отношения. Тревожность, страхи.

Иногда в жизни случается что-то, напоминающее о травме, и состояние человека резко ухудшается. Почему же люди, пережившие длительное психическое травмирование, часто уходят от психотерапевтов? «Разговоры о плохом не помогают, мне от этого только хуже». И уходит человек, и травму уносит с собой. Но справиться с ней можно, только работая с его непростым прошлым, «укладывая» события прошлого в душе. Чтобы постепенно это прошлое переставало причинять такую сильную боль и становилось понятным человеку опытом. Горьким, но богатством: ведь осмысленный опыт — это мудрость.

А иначе приобретенное в травмированной семье и непонятое человек просто повторяет в своей жизни снова и снова.

В обществе неисцеленная травма тоже может маскироваться. До поры до времени. Можно не обращать на нее внимания, не говорить о ней. Память о трагических событиях исчезает? Не исчезает, но перестает осознаваться. Однажды обществу что-то напомнит о травме, и состояние общества резко ухудшится.

Общество, пережившее длительное тяжелое травмирование, бежит от терапии, как тяжело травмированный человек. «Может, не надо говорить о травме? Сколько уже можно говорить о репрессиях? От этого только хуже».

Но с травмами из истории общества можно справиться, только работая с прошлым. «Уложить» его в душах людей, вспоминать события, постепенно осмыслить то, что было. Да, это больно. Через боль. А иначе люди в травмированном обществе будут снова и снова повторять то, что не понято, из чего не извлечены уроки. Боль останется болью, а мудрость, осмысленный опыт, по-прежнему будет от нас ускользать.

Когда в четырнадцатом году вдруг снова расцвел культ личности вождя, а люди поверили в русофобов и национал-предателей… Я была в шоке. Неужели ничего не напоминает? Ничего.

Недоумение. Ожидание, что люди вот-вот одумаются.

Ожидание не оправдывается.

Да, народ снова верит во «врагов народа».

Более того, вот уже старые знакомые думают, что я — один из этих врагов: ненавидящих родину «русофобов».

Страх. Потом депрессия. Все валится из рук.

Привычные дела перестают ладиться.

Мне-то за что?

Да ладно. Мне тоже поделом. За то, что не задумывалась. Ведь я — потомственный «враг народа».

Тогда, в четырнадцатом году, заинтересовалась репрессированными в собственном роду и их судьбами. В результате возник замысел книги о квартире, в которой живет «дух Сталина». В каком смысле? Конечно, не в прямом. Но в квартире, в которой я выросла, в других советских квартирах жили семьи с отметиной прошедшей сталинской эпохи. Эта эпоха оставила неисчезающие следы и незаживающие раны. Сталин и в современных домах живет-поживает. И восхититься им народу снова оказалось так просто. Горько это.

Моя книга о межпоколенческой передаче травмы «Сталин жил в нашей квартире. Как травмы наших предков мешают нам жить и что с этим делать» вышла в 2024 году в издательстве «Альпина Паблишер». В ней я рассказываю о своем опыте потомка репрессированных, о том, как постепенно начинала понимать, что не так с родной семьей. Как психолог, подробно рассказываю о том, как передается травма и что нужно, чтобы она переставала передаваться. Привожу много примеров: и из собственной жизни, и из жизни других людей.

Что добавить? — Я все-таки верю, что Сталин в наших домах не навсегда.

Татьяна Литвинова, психолог

Этот материал вышел в тринадцатом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68