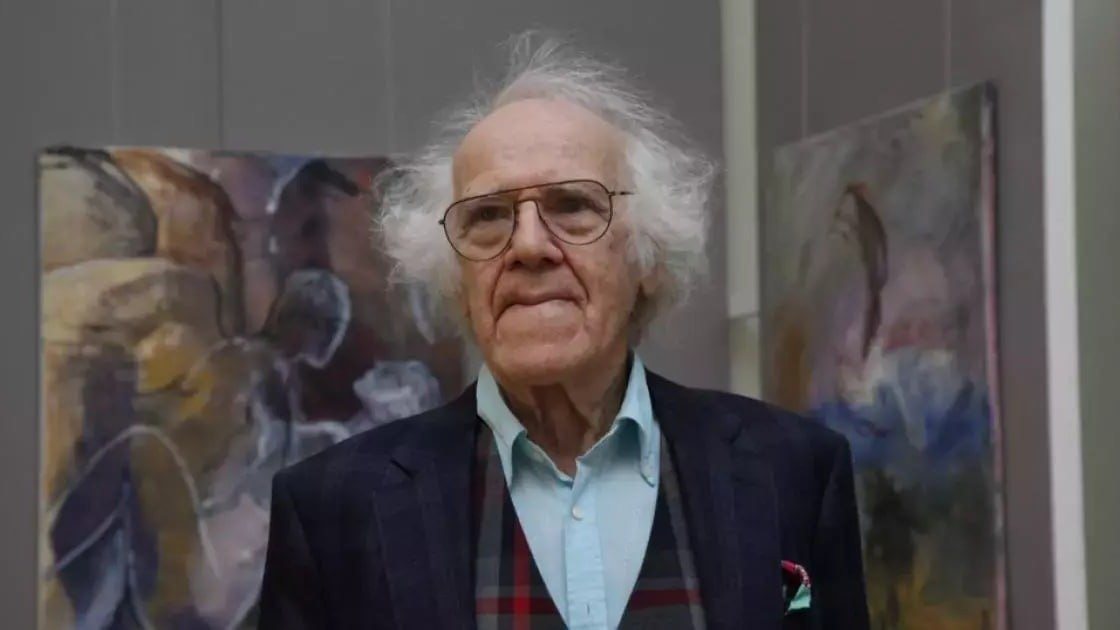

По книгам с иллюстрациями художников семьи Траугот не одно поколение российских и европейских читателей знакомилось со сказками Андерсена, Перро, Гофмана, Гауфа, с произведениями Пушкина, Ахматовой, Булгакова, Гете, Шекспира, Гомера. Фирменный знак семьи — подпись Г.А.В. Траугот — украшает больше 200 наименований книг. Династия Трауготов — важная часть ленинградской-петербургской художественной традиции. Глава семьи и основатель династии Георгий Николаевич Траугот учился у Петрова-Водкина, его сыновья Александр и Валерий входили в так называемый Арефьевский круг — знаменитое сообщество нонконформистов 1950–1960-х годов. Вся семья была необыкновенно одаренной: сейчас в издательстве «Вита Нова» выходит двухтомный альбом с работами художницы Веры Яновой — жены Георгия Траугота, матери Александра и Валерия. Работы художников хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в музеях Твери, Архангельска, Петрозаводска, Иркутска, Калининграда, во многих частных коллекциях Европы, США, России. Обозреватель «Новой» Наталья Шкуренок разговаривает с Александром Трауготом о династии, о пережитой блокаде и о том, как родился художник «Г.А.В.».

— Вся ваша семья — художники, родители и брат были художниками. Бабушки и дедушки тоже рисовали?

— По маминой линии дедушка был инженером-железнодорожником, по папиной — врачом, сестра отца тоже была врачом. Ни меня, ни брата родители не принуждали рисовать, но когда ваши папа-мама — художники и все разговоры в семье только об искусстве, кем будут дети? В три с половиной года я нарисовал скорохода, родителям понравилось, и с того возраста, наверное, можно вести мою биографию художника. Младший брат Валерий в четыре года очень хорошо нарисовал льва, а потом стал замечательным художником-анималистом.

— Значит, родители не заставляли вас рисовать, как бывает нередко в семьях музыкантов, когда детей усаживают за фортепиано?

— Меня не заставляли, но что касается музыки — в детстве я хотел научиться играть на фортепиано. Даже начал учиться: на Васильевском острове жили две мои тети; к сожалению, обе умерли в блокаду. Они преподавали музыку, у них в комнате стоял большой рояль. При этом продолжал рисовать, от карандаша и бумаги меня было не оторвать, я и сейчас хожу по улицам с блокнотом и специальной кисточкой. В общем, в какой-то момент мама решительно сказала: нельзя разбрасываться! Так я и стал художником. Хотя всю жизнь очень люблю музыку.

— Ваш отец в 1920-е годы прошлого века учился во ВХУТЕМАСе, его учителем был Петров-Водкин. У кого училась ваша мама, Вера Янова?

— Она училась в архитектурном институте, одним из ее учителей был Николай Тырса. Но когда я родился, мама бросила институт и потом уже рисовала только дома.

— Ее творчество — совершенно уникальное явление. До недавнего времени практически не было выставок, только в последние годы ее начали выставлять, а сейчас выходит из печати двухтомный альбом ее работ. Почему так получилось? Ей не хотелось признания, известности, не нужно было, чтобы ее работы кто-то покупал?

— Мама жила искусством, она им буквально дышала, и ей совершенно неинтересны были известность, суждение посторонних, тем более необходимость продавать работы. Отец дал ей возможность свободно творить, не думая о заработке. Для меня это очень понятно: есть люди, которые делают искусство, а есть те, для кого искусство — жизнь, как для мамы.

Георгий Траугот, Вера Янова, их сын Александр — Ленинград, 1942 год. Фото из архива семьи

— Незадолго до дня вашего рождения вы объявили о создании Фонда семьи Траугот, который будет заниматься сохранением творческого наследия вашей семьи. На представлении фонда вы сказали, что в этот семейный художественный круг входят пять человек.

— Пятым членом нашей семьи стал Михаил Войцеховский, мой большой друг, художник и скульптор. Во время блокады Миша остался без родителей, выжить ему помогли соседи. Мы с ним очень дружили, и так получилось, что после войны он остался жить в нашей семье. Мама даже написала наш групповой портрет за столом — там сидим мы с Валерой и Михаил. Он все время лепил скульптуры из пластилина, творил, и под его влиянием я тоже увлекся скульптурой. Вообще во время войны почти в каждой семье кто-то жил, какой-то посторонний человек, — все делились своим теплом, буржуйкой, последним хлебом.

— Вы хорошо помните блокаду?

— Конечно! Как раз 19 июня отметили мой десятый день рожденья, а 23 июня исполнялось пять лет брату Валерию, но его день рожденья уже не праздновали. Отца сразу мобилизовали в специальное Управление при военно-воздушных войсках — он занимался маскировкой объектов. Его отправили в деревню Сольцы Новгородской области, там находился большой аэродром, нужно было его замаскировать. Отец потом рассказывал, что ангары и склады для бомб были белыми с красной черепичной крышей — отличные мишени для немецкой бомбардировки. Отец вместе с солдатами перекрашивал крыши, но немцы довольно быстро там все разбомбили, и он вернулся обратно.

Георгий Траугот — Ленинград, на Неве, 1942 год

— Почему вас не эвакуировали?

— Младшего брата эвакуировали вместе с Художественным фондом, меня не взяли — сказали, что я слишком большой. Нас со школой вывезли из Ленинграда в Новгородскую область под Боровичи, а навстречу уже шли немецкие войска. Эшелоны с эвакуированными встали, поезда практически не ходили. Помню эту страшную картину: тысячи детей, огромное количество беженцев из западных областей, а поездов нет. Все спали вповалку, прямо на улицах — дети, беженцы, некоторые из них бежали с коровами…Тогда из Ленинграда в Новгородскую область кинулись родственники этих детей, чтобы их спасти. За мной приехал дедушка, мамин отец, и мы вернулись в Ленинград.

— Как выживали?

— После того как отец упал в голодный обморок, стоя в очереди за хлебом, и карточки у него украли, мы чуть не умерли. Тогда мама повела меня на линию фронта, в военный госпиталь, где работала врачом моя родная тетя, сестра отца. Мы пришли в госпиталь, и мама сказала: оставляю вам Шурика, потому что иначе он умрет! Помню, что давали какую-то баланду, солдат ведь тоже плохо кормили, они голодали, тем более что там стояла не боевая часть, а саперы. Был такой сапер Блинов: он мечтал иметь часы, откладывал хлеб из своего скудного пайка, когда выменивал хлеб на часы — радовался. Но вскоре умер от голода. Помню еще, как в госпиталь попал один солдат с фронта, который хвастал, как их на фронте хорошо кормят по сравнению с саперами, хотя у самого была тяжелая форма истощения. Кстати, моя тетя была одним из первых врачей, кто начал указывать в медицинских документах как причину смерти алиментарную дистрофию. Командование даже хотело отдать папину сестру под трибунал — в советской армии не может быть дистрофии! Но смерть от голода среди солдат уже стала массовым явлением, и тетю оставили в покое — она была отличным врачом.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

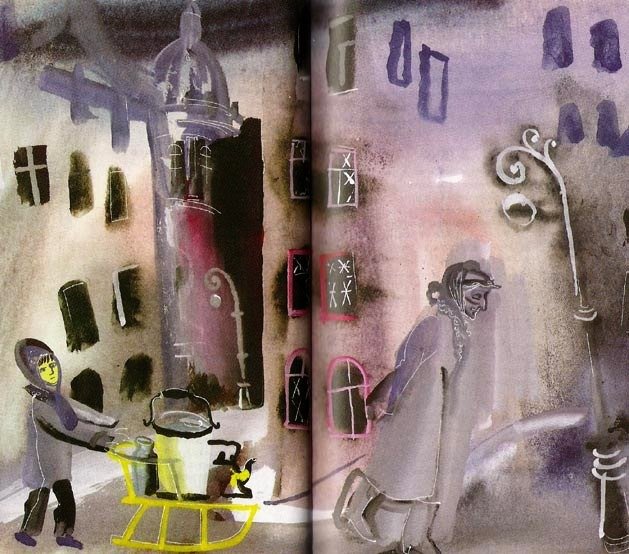

Г.А.В. Траугот — Прошлого нет, Ольга Берггольц

— Как же могла выжить в блокаду семья с ребенком, если у отца украли карточки?

— Не знаю, как это удавалось родителям, я только запомнил, что все время хотелось есть. Потеря карточек была настоящей катастрофой. У моих родителей были друзья — художник Вячеслав Кушаков и его жена. У него тоже украли карточки, и он, чтобы не умереть от голода, дома нарисовал новые. В магазине сразу обнаружили подделку, Кушакова арестовали, и он исчез. Прошло года полтора, о нем никто ничего не слышал, но вдруг он появился и поведал фантастическую историю — как он сидел в «Большом доме» на Литейном проспекте, как написал оттуда письмо Сталину, и его, Кушакова, отпустили по ходатайству из Москвы. Помню, что родители с недоверием обсуждали эту историю. Только когда началась перестройка, Кушаков рассказал, что с ним было на самом деле: следователи сразу спросили художника, что ему нужно для работы, принесли ему в тюрьму необходимые материалы, и он целый год рисовал поддельные карточки! Как их использовали сотрудники НКВД — можно только догадываться.

— Ваш отец во время блокады продолжал рисовать?

— Да, рисовал каждый день, есть целая серия его зарисовок Ленинграда в блокаду, эти работы некоторое время назад выставляли в Русском музее. Мама рисовала дома, я тоже рисовал, у меня сохранилось несколько рисунков: по памяти рисовал изможденных людей, дистрофиков, которых видел на улице и в нашей коммунальной квартире. Когда в 1944 году Академия художеств вернулась из эвакуации и при ней открылась средняя художественная школа, мы с Михаилом Войцеховским туда поступили. В СХШ собралась замечательная компания — сначала там появился Александр Арефьев, потом туда поступил Шалом Шварц. Рихард Васми появился значительно позже, Владимир Шагин.

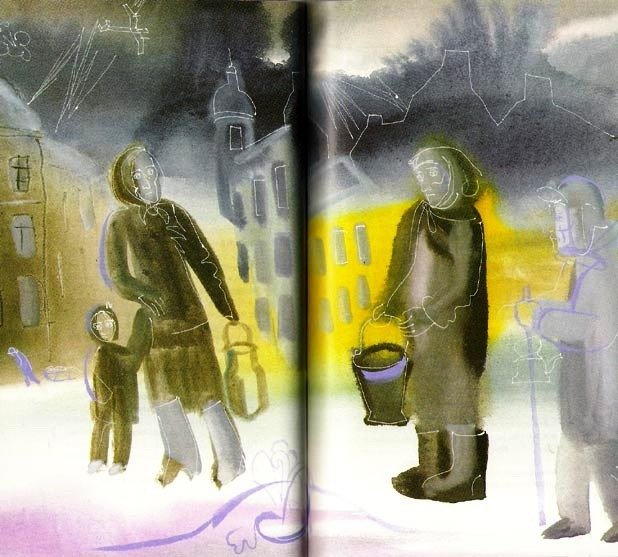

Г.А.В.Траугот — Прошлого нет! Ольга Берггольц

— Фактически это все художники, которые впоследствии составляли известный Арефьевский круг?

— Да, фактически я его и создал, потому что это был круг моей семьи, моих родителей и их друзей. Сначала мы его назвали «Орден нищенствующих живописцев» — все были молодые, без гроша в кармане, но дерзкие и талантливые. Арефьев часто бывал у нас дома, он очень ценил работы моей мамы, даже называл ее своим учителем. А я приносил в художественную школу репродукции разных западных художников, которые у нас были еще с довоенного времени, в частности репродукции Матисса, мы все это вместе смотрели, обсуждали. Вообще держали себя дерзко и независимо. В конце концов меня исключили, потом восстановили, потом снова исключили, СХШ я так и не закончил, дальше не продолжал обучение. И еще несколько человек исключили, в том числе Арефьева, Войцеховского, Шагина.

— На ваш взгляд, арефьевцы оказали серьезное влияние на художественный процесс в Ленинграде?

— Безусловно, это было заметное явление, очень выразительное и искреннее искусство, настоящий нонконформизм. В моей комнате все стены были завешаны работами Арефьева. Позже, когда над отцом нависла угроза ареста, я все их отнес к Рихарду Васми.

Вера Янова — Круглые дома. Съезжинская улица, 1950-е годы

— Ваша семья пострадала от репрессий?

— Отца могли арестовать, но художник Владимир Пакулин, его друг, предупредил — он слышал, что решается вопрос об аресте отца и что к нам в дом могут приходить осведомители, которые будут высматривать, чем мы тут занимаемся. Мы с моим хорошим другом сначала убрали из квартиры работы неофициальных художников, потом прямо в центре квартиры установили стол и стали лепить на нем бюст Сталина — тогда как раз объявили конкурс на лучший бюст.

К нам действительно ходили какие-то малознакомые художники, вероятно, осведомители, смотрели, расспрашивали. Но доносить было нечего — кроме недоделанного бюста вождя, в квартире не было ничего предосудительного.

Потом Ломоносовский фарфоровый завод даже заказал мне фарфоровый бюст Сталина, но тут он умер, и заказ отменили.

— Как в советское время художник мог прожить без постоянной официальной работы?

— Например, в Театре музыкальной комедии ставили спектакль «Мистер Икс», я рисовал для них афиши. Оформлял витрины магазинов, в 1950-е годы была работа в Музее города, в Музее революции — туда приглашали отца, он брал с собой меня, и мы вместе делали экспозиции. Платили, конечно, очень плохо, но поскольку я все делал быстро, работы хватало. Когда брат Валерий закончил учебу, мы уже работали все вместе, и со второй половины 50-х начали оформлять книги.

— Тогда и появилась ваша фирменная подпись «Г.А.В. Траугот»?

— Да, и я до сих пор использую ее для всех своих работ, потому что по-прежнему ощущаю и отца, и брата, я не один. Я верю в коллективное влияние, верю, что за спиной художника всегда кто-то стоит, художнику всегда кто-то помогает.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68