(18+) НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

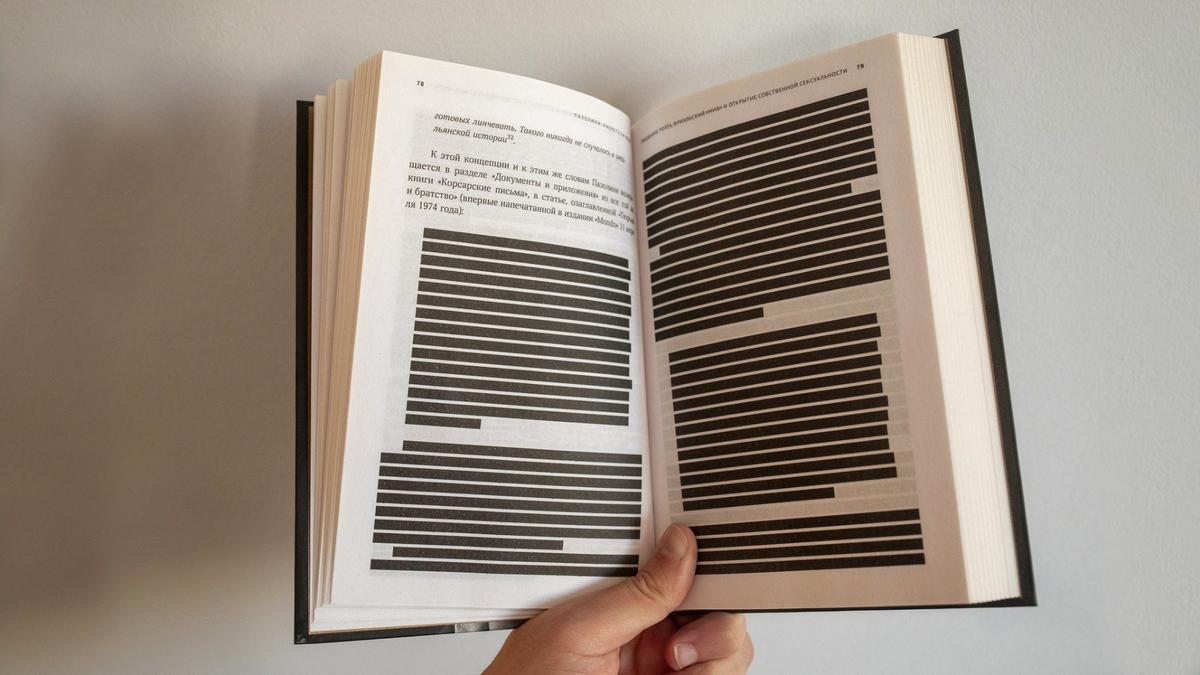

Ты вечно разбирать обязан за грехи

То прозу глупую, то глупые стихи.

А.С. Пушкин, «Послание цензору», 1822

Романов Павел Константинович возглавлял ключевое ведомство в области цензуры, Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), дольше, чем Путин находился у власти, — 30 лет. Цензура была предварительной, хотя казусы случались, естественно, и постфактум, по выходе того или иного издания. Иной раз в дело вступали Центральный комитет или другой комитет. Всякое бывало. Цензоры — при всей их тогдашней образованности и пугливости — могли что-нибудь прошляпить.

Классический образец битвы с цензурой — это мытарства «Нового мира» Александра Твардовского, книжки которого доставлялись читателю с двух- или трехмесячным опозданием: между «сдано в набор» и «подписано в печать» проходило немало времени. Кроме того, подписка на «НМ» была запрещена в армии. Номера иной раз «худели», а иногда и вовсе шли под нож. Однажды в разговоре с Романовым зам Твардовского Алексей Кондратович посетовал: мол, как же так, в результате государственные деньги на производство журнала потрачены зря. На что государственный муж, проявляя государственное же мышление, заметил: «Здесь вопросы идеологии, а вы о каких-то деньгах!» Ну прямо «уберите Ленина с денег»…

Вопросами идеологии гнобили именно «Новый мир» и именно при Твардовском. Сам главный редактор советовал авторам нести рукописи куда-нибудь в верноподданное «Знамя» — там те же самые тексты имели шанс пройти, но не в «НМ». Впрочем, уже после Твардовского, при осторожном Косолапове, когда-то обжегшемся на публикации «Бабьего Яра» Евтушенко в «Литературке», и новая редакция, и цензоры пропустили вроде бы почти «почвеннические» стихи талантливого поэта Евгения Маркина с Рязанщины. Длинное стихотворение о любви «Белый бакен» увидело свет в номере 10 за 1971 год (кстати, странным образом недурной номер, с фрагментами из поэмы Цветаевой, со статьей Семена Липкина и рецензией на Джона Ле Карре будущего главного редактора либерального «Нового времени» Александра Пумпянского). Живет себе и живет бакенщик у реки. Ну бакенщик. Ну река. Ну отшельник. Ну Рязанщина. Ну любят его окружающие — есть такие мужики в глубинном народе. А если подумать:

Ведь не зря ему, свисая

С проходящего борта,

Машет вслед: «Салют, Исаич!» —

Незнакомая братва.

Кто-то очень догадливый, получив голубую книжку «Нового мира», понял всё: Рязанщина + Исаич = Солженицын.

И нет чтобы взыскания получили работники журнала или цензоры, хотя, может, и получили, кто знает. Самого Евгения Маркина вытурили из Союза писателей в январе 1972-го, а недолгие дни свои он закончил в лечебно-трудовом профилактории.

Впрочем, все это присказка, а сказка — в колонке в «Российской газете» Михаила Швыдкого, бывшего министра культуры, ныне уже больше полутора десятка лет спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству (должность-оскюморон в нынешних обстоятельствах).

Михаил Швыдкой. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Было бы честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы», — таков ключевой месседж Михаила Ефимовича, прошедшего все ступени культурно-государственной иерархии, включая службу в журнале «Театр».

Здесь фундаментальное слово — «честнее».

Михаил Швыдкой признает тем самым, что свобода слова в стране не просто нарушается: свободное слово опасно и заканчивается произвольным и не соответствующим иной раз даже репрессивным законам преследованием. Это нечестно.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«Нельзя творить, держа на столе указы президента РФ и своды законов, включающих, помимо Гражданского, и Уголовный кодекс», — замечает Михаил Ефимович. Помню, была такая карикатура в старой «Литературке» (работавшие во времена Главлита, наверное, помнят, а я-то был еще, по выражению О.И. Бендера, дитя, но уже с «ЛГ» в руках): идет товарищеский и при этом женский суд, перед судом стоит явный забулдыга, одна из женщин восклицает: «Разве можно жить с таким мужем?» И дамский хор честно отвечает: «Можно!» Так вот — можно! Можно писать все то, что пишется и в запрещенной, заблокированной, лишенной свидетельства СМИ прессе. Можно говорить все то, что говорится в заблокированном ютубе. Потому что все это соответствует закону.

Потому что статьи Конституции РФ имеют непосредственное (прямое) действие.

Вот такая есть статья, например:

«Статья 29

- 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

- 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

- 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

- 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

- 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Еще раз: она, эта статья, имеет прямое действие. Ее нельзя опосредовать запретами и статьями иных законов и подзаконных актов. Они должны ей соответствовать. Все остальное — от лукавого.

Но мы живем в «лукавом» мире. То есть — с учетом «ситуации на земле».

Хорошо, давайте исходить из ситуации на земле. И в таком случае инициативу М.Е. Швыдкого можно поддержать. Каждый раз что-то пишешь/публикуешь и не знаешь, что за это будет, какая мина в каком слове заложена, где чья мозоль спрятана. То есть возвращаемся к советской предварительной цензуре. Дальше начинаются многочисленные «но».

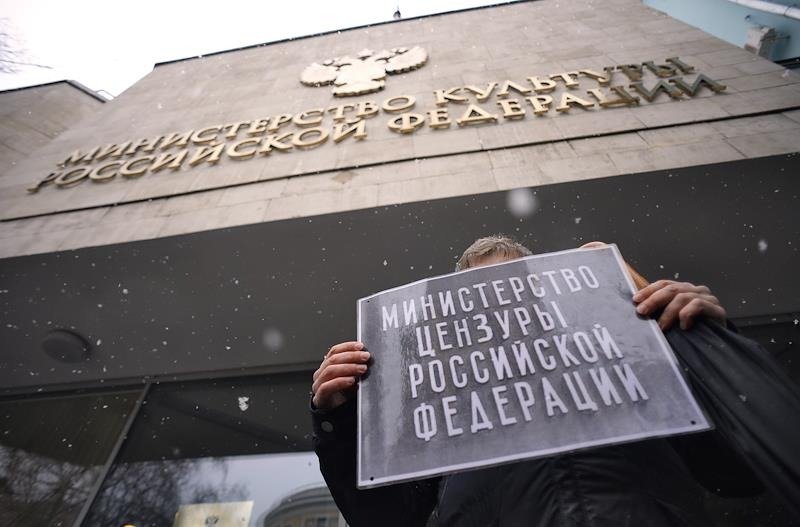

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Как справедливо замечает в статье спецпредставитель, цензоры в области культуры, как правило, были очень образованными и зачастую сочувствующими редакциям людьми. Дама по имени Эмилия упоминается в дневниках работников «Нового мира», особенно у Кондратовича, и даже у Твардовского. Она нередко приносила редакции важную информацию изнутри системы. Но мало на что могла повлиять. Все-таки отделы культуры и пропаганды ЦК были важнее и внимательно следили за «НМ» — цензоры не всегда были всесильны с точки зрения помощи изданию.

И потом, ну побойтесь бога, Михаил Ефимович, сами же пишете: «Возрождение института цензуры — недешевое удовольствие, требующее тысяч просвещенных слуг государства».

Денег на это нет. Они, как признают уже все имеющие отношение к экономике государственные деятели, уходят туда, куда надо. «Готовые металлические изделия» (а также, как говорил т. Романов, «вопросы идеологии», т.е. деньги налогоплательщиков, уходящие на утверждение русского имперского мессианства) важнее «просвещенной» цензуры.

И где взять эти тысячи «просвещенных слуг государства»? Сознательное воспитание мифологических представлений о мире и истории, производство невежд с поломанной моралью и унифицированным сознанием — вот функция государственной идеологии, пропаганды и образовательной политики.

В советские времена было даже модно быть фрондером внутри системы, а сейчас модно быть турбо-патриотом.

Это совершенно разные системы, и нынешний режим — абсолютно антисоветский, уничтожающий советское культурное наследие, смысл советского шестидесятничества, его литературы, кино, искусства. А оно, это наследие, было антидеспотическое (как, впрочем, и русская классическая литература XIX — начала XX века). Умное, смелое, романтическое, не крикливое. Талантливое.

«За эту книгу вы перед ЦК партии будете отвечать головой», — говорил главред Политиздата редактору серии «Пламенные революционеры» Владимиру Новохатко, когда тот с величайшим трудом, в том числе увещевая Окуджаву, пробил в печать «Глоток свободы. Повесть о Павле Пестеле» Булата Шалвовича. К работе над книгой имела отношение и Алла Пастухова, тогдашняя жена Юрия Трифонова, тоже мучившегося с цензурой и доцензурной редактурой. Вот были люди!

А перед кем сейчас новые «просвещенные слуги государства» будут отвечать? Перед управлением внутренней политики, которое рассказывает населению истории об уникальных, ни с чем не сравнимых свойствах русского народа? Перед советником по культуре и прочими культурными инстанциями, убирающими надписи с латинскими буквами или учреждающими медали имени Твардовского (Твардовского!) за культурные проекты во время боевых действий. За что же так Александра Трифоновича?! Он при жизни намучился от властей, они его в гроб вогнали, так и после смерти теперь… Стоит ли быть слугой такого государства? Можно ли ему служить, будучи просвещенным?

Ничего не получится. Это ретроутопия. Ностальгия. Сейчас бы в печать в официальных массмедиа никакие «Дом на набережной» или «Дети Арбата» не прошли бы, а половина членов СП СССР ходила бы в «иноагентах» — никто бы с ними не возился, не вызывал на собрания, не увещевал. И никакие советники вождей уровня Георгия Арбатова, Александра Бовина, Анатолия Черняева не ходили бы просить за театры, публикации, академические институты, подвергнутые атакам ортодоксов.

Потому что таких людей больше нет. Какая эпоха, какая политическая система, такие и люди. Так что с предварительной цензурой не получится. Да и в разрешенных медиа устроить подрывную акцию, мелькнуть фигой в кармане некому.

Некому написать: «Салют, Исаич!»

Они даже на фигу в кармане не способны — а вдруг кто увидит…

* Властями РФ внесен в реестр «иноагентов».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68