Без прогресса в голове

«У них там либеральная демократия. Может быть, и не либеральная не демократия. Также: неограниченная миграция — а может быть, ограниченная миграция, глобализм — или неглобализм, интернационализм — или, наоборот, национализм. Мы уже произнесли много тех терминов, которые звучат страшно. Почему [они кажутся страшными. — Ред.]? Потому что мы находимся в рамках вот этой гегемонической системы, где нам предписывается принимать определенные наборы базовых установок, идеологических установок, как нечто незыблемое».

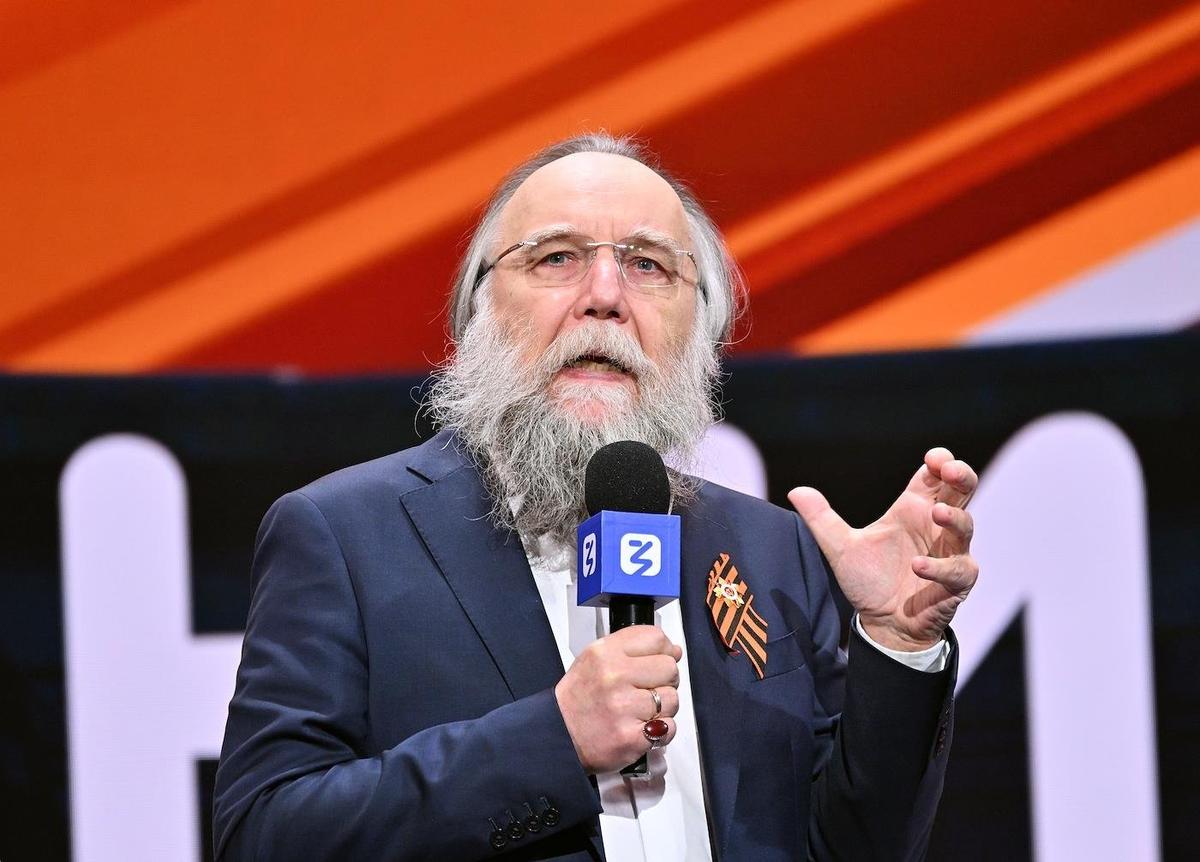

Так начал свою недавнюю лекцию на политфаке МГУ Александр Дугин, призывая слушателей вывести свое сознание из рамок «гегемонической системы» и посмотреть на мир шире. Это была одна из двух лекций мини-курса по новой — изобретенной Дугиным и школой имени Ивана Ильина — науке под названием «вестернология». Этого — этих фактов вместе с емкой цитатой — в принципе, достаточно для того, чтобы понять, как выглядит в глазах сегодняшней власти идеальная гуманитарная наука и идеальное высшее образование. Все, что опишу ниже, будет, по сути, только расшифровкой и иллюстрацией.

Александр Дугин. Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мини-курс вестернологии на политфаке был прочитан в апреле и состоял всего из двух лекций — но Дугин утверждал, что ведется огромная работа по формированию новой науки, идут поиски терминологической и теоретической базы (кстати, он посетовал на то, что с теоретической базой совсем трудно: до них, мол, так на мир еще не смотрели, поэтому подходящих трудов, обладающих и историческим, и научным авторитетом, нет или почти нет). Еще он говорил, что, несмотря на незавершенность научной работы, новых вестернологов уже зовут выступать на всех возможных площадках: «перед детьми, перед студентами, перед военными, перед академиками, перед прокурорами, перед вузами всех профилей». И надо сказать, что за две лекции креативный философ вполне успел описать не только то учение, которое пытается создать, но и то, какую систему гуманитарной науки в целом он и его адепты хотят построить.

Вестернология, по его определению, — это «подход, который призван заменить собой то, что в советское время называлось «критикой буржуазной философии» (если среди читателей окажется ученый-гуманитарий, он, скорее всего, возмутится: то «наука», то «подход». Отвечаю на закономерные претензии: это не я так говорю, это Дугин). Гуманитарная наука, утверждает он, после распада СССР слишком легко и некритично восприняла все научные тенденции, которые были свойственны Западу, — а теперь настало время для критического осмысления и отказа от гегемонии западных «arts» и «studies».

Естественно, не обошлось и без упоминания спецоперации:

проводимая сейчас СВО, сказал Дугин, есть не что иное, как противостояние цивилизаций, — и в гуманитарной науке должно происходить нечто подобное, то есть борьба России за «эпистемологический суверенитет».

Эту неусыпную борьбу как раз и ведет школа Ильина. Механизм ее заключается в том, что «Западное выделяется, провинциализируется и ставится наряду с незападным». Запад, по Дугину, всегда претендует на универсальность и общеобязательность и в науке, и в культуре, и в любых сферах жизни — поэтому его нужно отодвинуть и заняться импортозамещением. В процессе этого на место бывшего Западного ставятся некие концепции, которые, по мнению вестернологов, являются исконно русскими, — и основные результаты, которые уже удалось получить, перечислены в цитате выше.

Ну и еще один из особенно прорывных выводов, например, имеет тот смысл, что прогресс в целом — идея не универсальная, а тоже придуманная на Западе, поэтому можно обойтись и без прогресса (это утверждение, кстати, для Дугина не новое: как известно, он позиционирует себя как традиционалист. Но если когда-то он продвигал отказ от прогресса только в рамках этой своей версии традиционализма, то теперь перенес на все вообще, включая науку).

Так, если пользоваться форматом Брифли, выглядят основные изыскания сегодняшних ученых-«патриотов».

Геноцид, да и только

Надо отдать должное — подается все это пока более-менее аккуратно: нет-нет, мы не продвигаем национализм — просто ведь, по справедливости, во имя равноправия, помимо интернационализма должно быть что-то еще. Нет-нет, мы не против свободного изучения памяти или гендера, просто в противовес западноцентричному дискурсу должен быть поставлен наш, российский — не западный, не восточный, а самостоятельный, особый, с неким особым научным аппаратом, который пока не выработан, но выработается. При этом, естественно, ни слова не говорится о том, что любые образовательные проекты, не вписывающиеся в эту стратегию, давно признаны нежелательными.

Вообще, то, что науку и высшее образование начнут импортозамещать, стало понятно еще с первых весенних месяцев 2022 года: тогда я заканчивала магистратуру в МГУ, и уже в конце апреля — начале мая нам объявили, что преподаватели-иностранцы, ведущие учебные курсы по зуму, преподавать больше не смогут и их курсы из программ исчезнут. Но масштаб и интенсивность процесса были тогда малопредсказуемы.

Дмитрий Дубровский. Фото: соцсети

Некоторые итоги того, что произошло за последние три года с высшим образованием в России, подвел в недавней открытой онлайн-лекции историк и исследователь академических свобод Дмитрий Дубровский*. Он говорил, в частности, о том, что импортозамещение исчезнувших дисциплин новыми «науками» — это массовое явление в сегодняшних вузах. Здесь помимо вестернологии можно вспомнить другой, гораздо более шумный пример — знакомую всем по делу Беркович-Петрийчук деструктологию, которую экстренно изобрел и тут же применил на практике Роман Силантьев. Изобретение все новых «-логий» — теперь одно из любимых развлечений профессорско-преподавательского состава в особо патриотичных вузах.

В самом по себе этом процессе Дубровский не видит ничего опасного: он оптимистично считает, что наука — явление саморегулируемое, и шлак в виде разных «-логий» в конце концов отфильтруется сам собой как чужеродный:

«Наука не может никем управляться — никак и никакая. Это самоорганизующаяся система. Если вы начинаете внедрять какой-то внешний инструмент — служащий для любых целей — вы нарушаете эту внутреннюю логику. Поэтому любая идеология, которая спускается сверху, не будучи воспринятой научным сообществом и не используемая им, это нарушение научной системы».

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При этом, по его словам, изобретение «-логий» провоцирует другой процесс — который как раз представляет реальную опасность, и серьезную: формирование новых научных стандартов. Под этим понимается размывание критериев научной истинности, профессиональности, качественности исследования. Для некоторых дисциплин нашей гуманитарной науки, которая местами — особенно в провинциальных вузах, но и в некоторых московских — и до 2022 года тянулась к приставке «псевдо-», такое размывание в самом деле грозит окончательной дезориентацией.

Следы ее видны и сейчас: скажем, если читающему лекции по вестернологии Дугину не запрещается путать научные понятия «пол» и «гендер» — что он, кстати, и делает — потому что это не его специализация, то защищающему кандидатскую или докторскую диссертацию по этому направлению путаться в терминах нельзя. Тем не менее сегодня, в условиях массового оттока из страны специалистов по этим научным направлениям, оказываются возможны случаи, когда успешно защитившийся кандидат или доктор не понимает, какими терминами оперирует, чем пол отличается от гендера, а, скажем, мемориализация от коммеморации. Справедливости ради, надо оговориться, что такое возможно было и до 2022 года, — но падение общего уровня квалификации оставшихся в России ученых не заметить нельзя.

Константин Пахалюк. Фото: соцсети

Еще одну тенденцию в перестраивании гуманитарных наук заметил в одной из статей Константин Пахалюк*. Статья была посвящена тому, как в альтернативной — «патриотической» версии истории появился концепт под названием «геноцид советского народа». Как пишет Пахалюк, формируя этот концепт, его идеологи не столько пытаются заставить аудиторию переосмыслить историю, сколько давят на ее эмоции: геноцид «советского», по их мнению, ближе большему числу россиян, чем геноцид, например, евреев. К тому же это формирует комплекс жертвы: нам досталось больше всего, мы больше всех пострадали, и за это перед нами надо преклоняться.

Интересно то, что комплекс жертвы в пропагандистском дискурсе смешивается с комплексом непобедимой нации: да, мы пострадали, но мы и победили — причем чем дальше, тем больше нивелируется в этой победе роль союзников.

И то, и другое подкармливает ресентимент и никаким образом не соотносится с рациональностью и логикой. Особенно показателен в этом смысле приведенный Пахалюком в пример случай с проведенной в октябре 2024-го акцией в память «о геноциде детей», приуроченной к трагедии в Ейске. Во времена войны там действительно убивали детей — но не потому, что это были советские дети, а потому что это были дети с инвалидностью, которым нацисты отказывали в праве на существование. Тем не менее организаторы акции предпочли закрыть глаза на второе и сделать акцент на первом — на их гражданской принадлежности.

Все это имеет прямое отношение не только к исторической науке, но и к гуманитарной науке в целом: и вестернология с ее изначальным посылом непреклонения перед коллективным Западом, и деструктология с ее целью выискивать вредоносные подтексты там, где их нет, и сажать авторов, и запреты на цитирование и даже упоминание «иноагентов» в научных работах, и признание образовательных организаций нежелательными — все это имеет не рациональную, а исключительно эмоциональную основу, все это основано на ресентименте. То есть на том, на чем реальная научная деятельность не может быть основана по определению.

При этом неправильно было бы рассуждать ни о российской гуманитарной науке, ни о высшем образовании как о чем-то однородно-гомогенном: российские вузы — заведения очень сложно устроенные. Как сказал в лекции Дубровский, «систему высшего образования улучшить тяжело, но и испортить тоже трудно».

Со стороны на высшую школу в ее теперешнем состоянии уже третий год принято смотреть как на полное академическое поражение — и лицом этого поражения стала ВШЭ.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Но дело в том, что одной ВШЭ качественное высшее образование никогда не ограничивалось и не ограничивается теперь — на самом деле, в стране существует много научных институций, в которых остались хорошие ученые, а именно от них — от каждого персонально, а не от вуза в целом или факультета в целом — в конечном счете и зависит качество преподавания.

Российский вуз — сложно устроенный институт именно потому, что внутри любого ориентирующегося на повестку университета существуют отдельные факультеты, либо отдельные кафедры, либо просто отдельные специалисты, в системе ценностей которых реальная наука и профессионализм стоят выше политической выгоды. И если опять — уже по привычке — искать аналогии в истории Советского Союза, станет понятно, что так было всегда: всегда были, по выражению Марии Бурас, «лингвисты, пришедшие с холода», которые ухитрялись заниматься вещами, не имевшими к советской пропаганде никакого отношения, или лекторы вроде Сергея Аверинцева, способные в атеистическом государстве читать открытые курсы по богословию, на которые собиралось, по воспоминаниям свидетелей, пол-Москвы, — и так далее. В общем, у российского университета большой опыт сопротивляемости и «вненаходимости», и при всей плавности его теперешнего положения не стоит за него особенно беспокоиться.

Тем не менее быть в курсе реформ в сфере высшего образования и иметь представление о том, чем это грозит, необходимо — поэтому напоследок кратко пройдемся по основным нововведениям последнего времени, которые обещают в скором времени воплотиться в реальность, и попробуем их проанализировать.

Все в цех

Одна из главных установок последнего времени, планомерно транслируемых сверху, — это перенос акцента с высшего образования на среднее специальное. Постоянно меняющиеся условия приема в вузы, уменьшение количества бюджетных мест, льготные места, почти полностью занятые детьми ветеранов СВО, изменения в ЕГЭ — эти и другие меры нацелены на то, чтобы развернуть школьников от университетов к колледжам и институтам. Смысл очевиден: стране не нужны широко образованные, критически мыслящие бакалавры, магистры и аспиранты, а нужны инженеры-стахановцы — и, казалось бы, отношение к этому среди теоретиков педагогики, преподавателей высшей школы должно быть предсказуемо отрицательным.

Но, как оказывается, на это положение вещей можно смотреть и гораздо менее пессимистично. Например, психолог, завкафедрой психологии личности психфака МГУ Александр Асмолов в одном из стримов «Новой» на эту тему высказался так:

Александр Асмолов. Фото: соцсети

«Я мечтаю, чтобы не все получали высшее образование в том варианте, в котором оно сегодня есть. Один из самых опасных идолов нашей страны — идол вузоцентризма, как я его называю. [Считается, что] если ты не поступил в вуз, то ты несчастный, ты неудачник, и наконец (то слово, которое у меня всегда вызывает самую большую аллергию) — ты не лидер. При этом забывается, что есть совершенно разные виды разума. Есть рациональный разум — с ним, пожалуйста, в вуз. Но не менее хорош тот разум, благодаря которому Левша подковал блоху. Попробуйте подойти к Левше и сказать: «Левша, сделай мне бизнес-план по подковке блохи». <…> Некоторые вузы являются заложниками рынка родительских амбиций: «Лишь бы в вуз». Кто является основой среднего класса на Западе? Люди со средним специальным образованием. Они что, чувствуют себя искалеченными людьми? <…> Вообще, это очень интересная гипотеза — уверенность в том, что после одиннадцатилетки вы выходите с культурой Бахтина или с культурой Лотмана».

Вопрос о том, насколько адекватно высшее образование реальным потребностям тех, кто заканчивает школы, в самом деле сложнее, чем может показаться на первый взгляд. При ответе на него — как и при ответе на любой подобный вопрос — важен исторический взгляд на вещи.

В начале ХХ века университетское образование получала очень небольшая часть населения страны (как в России, так и в Европе) — и в этом формате университет существовал на протяжении более чем тысячи лет. В ХХ веке под лозунгом демократизации образования доступ к университетскому образованию получило значительно большее количество людей, не только в абсолютных цифрах, но и в долях от численности поколения. Одним из результатов этого стали в том числе социальные потрясения — например, студенческие бунты конца 1960-х гг. в Западной Европе и в Америке. Не в последнюю очередь они были связаны с тем, что наступило осознание: те человеческие инвестиции, которые студенты делали для получения диплома, не оправдывались в рутинной социальной жизни. То есть был огромный зазор между тем, сколько усилий человек прикладывает, и тем количеством преференций, которые он в итоге получает за университетскими воротами.

К тому же, как уже было сказано, высшее образование — структура негомогенная и неоднородная. Само по себе это словосочетание стало обобщающей метафорой, в которой переплетаются совершенно разные формы и форматы образования (в том числе онлайн), часто не имеющие к классическому университету никакого отношения. Это нормальное разнообразие, которое способствует диверсификации образования — поэтому в принципе, по мнению некоторых теоретиков высшей школы, с которыми я на эту тему разговаривала, не такое уж большое значение играет то, как будет называться институция, занимающаяся подготовкой кадров: университет или колледж.

При этом надо помнить, что в идеале университет ориентирован на личностное развитие, он выполняет образовательную, развивающую функцию, а не готовит кадры.

Скажем, в XVI веке студенты Оксфорда и Кембриджа изучали Ньютонову математику и мертвые языки — то есть дисциплины, никакого отношения к реальной жизни не имеющие, но сосредоточенные на личностном развитии. Поэтому, с одной стороны, опасения, связанные с препятствиями на пути в вуз, понятны и оправданны — но с другой стороны, понятно, что существующие социальные конструкции совершенно не предполагают того, что каждое поколение целиком будет двигаться по такой — персонально развивающей — стратегии.

Вне системы. Болонской

Еще одна недавняя инициатива, связанная с реформированием высшего образования и близкая к воплощению в реальность, — это отмена Болонской системы. Вместо нее обещают ввести две другие ступени обучения: сначала высшее (4–6 лет), потом высшее специализированное (1–3 года), аспирантура останется прежней. Со стороны такая реформа выглядит простым переименованием имеющихся бакалавриата и магистратуры — и пока в самом деле неясно, чем импортозамещенная система будет принципиально отличаться от Болонской. Показать это на своем примере согласились шесть российских вузов, которые откажутся от Болонской системы уже в сентябре 2025 года (Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, НИУ МАИ, МПГУ, НИТУ МИСиС, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет).

Фото: ИТАР-ТАСС / Эдуард Молчанов

На мои вопросы о том, чем переход на новую систему грозит университетам, один из респондентов отвечал, что образование — это долгий процесс, причем долгий не только для тех, кто учится, но и для тех, кто учит и кто занимается организацией учебы.

Университетских моделей много и помимо Болонской, и все они складывались на протяжении многих лет, и всегда крайне нежелательно слишком часто одну модель подменять другой. Если была выбрана и принята какая-то из систем — пусть и с определенными нюансами, отличающими российские вузы от европейского прототипа, — требуется несколько десятилетий, чтобы она принесла первые плоды. И для того чтобы понять плюсы и минусы Болонской системы, тоже требуется несколько десятилетий, которые еще не прошли. Нельзя, ответили мне, такой сложной и живой системе посылать разноречивые сигналы на коротких исторических промежутках.

Все ушли в онлайн

Еще одна реформа университетского образования, которую никто специально не проводил, но которая стала неотъемлемой его частью сначала во времена пандемии ковида, а потом и после массового отъезда преподавателей из страны, — это переход в онлайн. Сегодня эмигрировавшее академическое сообщество объединяет довольно большое количество онлайн-университетов, открытых программ высшего образования, лекториев и филиалов бывших российских вузов (большинство из них признаны в России нежелательными, поэтому перечислять их здесь не будем). Понятно, что изменение формата не может не провоцировать вопросы о том, что это меняет в самом процессе учебы и остается ли онлайн-университет вообще университетом.

Университет всегда был структурой, которая, с одной стороны, транслирует глобальный взгляд на мир, а с другой, крепко укоренен в локусе, привязан к месту. Пандемия коронавируса в мире и февраль 2022 в России эту вековую традицию сломали — и тем не менее гений места своей значимости от массового ухода в онлайн не утратил. В книге «Университет. Хранитель идеального» Сергей Зуев цитирует слова одного из своих студентов, который сказал: «Для меня пять минут неформального общения с профессором в коридоре иногда значит больше, чем двухчасовая лекция». Возможность неформального общения — это та возможность, которую всегда давал университет, привязанный к своему кампусу. Неформализованные связи и контакты — это принципиально важный элемент стратегии личностного развития, о которой упомянул Асмолов и которая всегда была неотъемлемой частью университетского образования.

Современный онлайн при всей его эффективности пока предельно формализован, он выстраивает и поддерживает дистанцию между коммуникаторами. То есть слова можно говорить те же самые, но даже на уровне жестов, реакций, способов вопрошания и т.п. — общение будет другим. Иначе говоря, происходит редукция взаимодействия между двумя общающимися людьми. Кстати, если посмотреть на это с экономической точки зрения, онлайн-программы всегда стоят дешевле — в том числе и из-за этой самой редукции. К тому же одна из самых ценных компетенций, развитие которых принято связывать с хорошим университетским образованием, — это постановка рефлексии понимания. Но, как сказал мой собеседник из университетской среды, «рефлексии нельзя научить — она передается только воздушно-капельным путем». Этот воздушно-капельный путь возможен только в привязке к месту — в тех условиях, когда студент находится в университете физически.

Если говорить образно,

разница между онлайн-платформами и офлайн-образованием похожа на разницу между театром и кинематографом, причем кинематограф в этом контексте имеется в виду не современный, а ранний, первых лет ХХ века.

Тогда он еще просто пытался копировать на экране театр, у него мало что получалось, и поэтому он начал изобретать собственные средства художественной выразительности. Вот онлайн-образованию тоже, очевидно, еще предстоит изобрести собственные средства выразительности. Как, опять же, сказал мой респондент, «онлайн не терпит пауз, а пауза — это и есть мышление».

В целом, если пытаться подводить какие-то промежуточные итоги, я бы сказала следующее: университет — не только неоднородная и сложная система, это еще и система чрезвычайно адаптивная. Хотя российские вузы сложно заподозрить в излишней гибкости, рискну сделать прогноз, частично повторив уже высказанную выше мысль: качественное научное образование в России останется при любых обстоятельствах — просто вместо дела больших частных институций оно станет делом отдельных кафедр или семинаров.

В конце концов, российской гуманитарной науке в самом деле не привыкать жить в андеграунде — и пока z-философы будут бороться за «эпистемологический суверенитет», ей, возможно, снова придется разбредаться по кружкам, журналам и лабораториям — чтобы бороться за суверенитет мысли.

Этот материал вышел в восьмом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68