Полу Фейерабенду, яркому представителю философии науки, принадлежат известная формулировка: «Наука — миф современности». Этими словами философ-постпозитивист хотел подчеркнуть однобокость понимания науки как средства решения всех проблем человечества. Но, похоже, опасность преувеличить культурную ценность научной рациональности, как и непоколебимый авторитет науки в обществе, остались в прошлом.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Почему наука перестала быть высшей ценностью

Парадокс в том, что в цифровую эпоху, когда технический прогресс и наука подарили цивилизованному миру такие возможности, которые на большем отрезке истории человечество даже не могло себе вообразить, сама наука как будто заново требует ценностного обоснования. И это не является поражением мировоззренческой установки сциентизма, суть которого в том, что именно научное знание — определяющий для человека фактор. Это вообще не является продолжением противостояния сциентизма и антисциентизма, характерного для европейской культуры начиная с конца позапрошлого века.

Само противостояние этих двух ориентаций имеет смысл только тогда, когда в обществе отчетливо понимают, какие плоды мы можем ждать от научного познания, а какие — нет. И зачем в принципе имеет смысл обсуждать соотношение научных и вненаучных форм познания — искусства, философии, религии, обыденного познания, мифологии, мистики, магии…

Чтобы сравнивать и оценивать разные способы понимания мира, необходимо в принципе оперирование таким понятием, как разум.

На этапе его определения и возникают вопросы, делающие возможным формирование такого информационного поля, в котором есть место и мифологизации науки («Британские ученые доказали» — давно стало мемом), и полному игнорированию научных фактов.

Разумно — это как?

Дело в том, что наши представления о критериях разумности и возможных проявлениях человеческого интеллекта обусловлены социальным опытом. Еще сто лет назад невозможно было представить себе такую формулировку, как «искусственный интеллект».

Говоря проще,

«разум» — не дождик с неба, не природное явление.

Хотя в рамках эволюционной эпистемологии (что исследует знание как таковое) он и понимается как итог эволюции, что не совсем точно (продукт эволюции — мозг и высшие психические функции), разум как нормативное понятие — это продукт культуры.

Различия в основе социального опыта и базовых культурных принципов и порождают различия в понимании критериев рациональности. Отсюда и возникает постоянная потребность в реставрации «здания разума». К примеру, его понятие постоянно уточняется новыми сопутствующими: эмоциональный интеллект, телесно-ориентированный интеллект, интеллектуальная интуиция…

Начиная с середины XIX века философская теория познания неуклонно шла по пути расширения образа разума.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Если разделение категорий разума и рассудка (способности мыслить по закону) восходит к традиции античной философии, осмысление несводимости теоретико-познавательных основ научного познания и нравственного — относительно недавнее достижение. Мы судим о «красивом», «добром» и «разумном» на основании разных теоретических аргументов. А ведь это не всегда представлялось очевидным. Как и то, что на научный поиск влияют ценностные установки, вера в успех исследования и продуктивное воображение.

В силу внутренней логики развития науки меняются и идеалы научности. Сегодня макрофизика оперирует гипотезами, опытная проверяемость которых не столь очевидна, как кипение воды при 100 градусах по Цельсию. Это не отменяет принцип верификации. Что выводит на новый уровень понимание доказательности научного знания в целом.

Итак, исчерпывающего понимания разума не существует, это предпосылается неоднородностью познавательных способностей человека, связанных с работой разных структур головного мозга. Понятие сознания также является теоретической проблемой. Понятие познающего субъекта (целостного оператора разнородными познавательными способностями) — искусственный конструкт, выработанный для структурирования познавательного процесса.

Сегодня мы не отказываемся от него не в силу традиции и уважения к гносеологии классической эпохи. Этот понятийный конструкт по-прежнему удобен в контексте определенных исследований. При этом мы осознаем его условность и тот бесспорный факт, что, по сути, он лишь прикрывает дыру в области наших знаний о том, как устроено сознание.

Сознание — экран, на котором отражается движение нашей мысли. Но кто он, тот, кто смотрит на этот экран «внутри нашей головы»? В общем, тайна сия велика, но когнитивные науки не стоят на месте.

Реабилитация творчества

Значимым достижением в исследовании разума стала «реабилитация» учеными продуктивного воображения и творческой фантазии в смысле их ценности для познания.

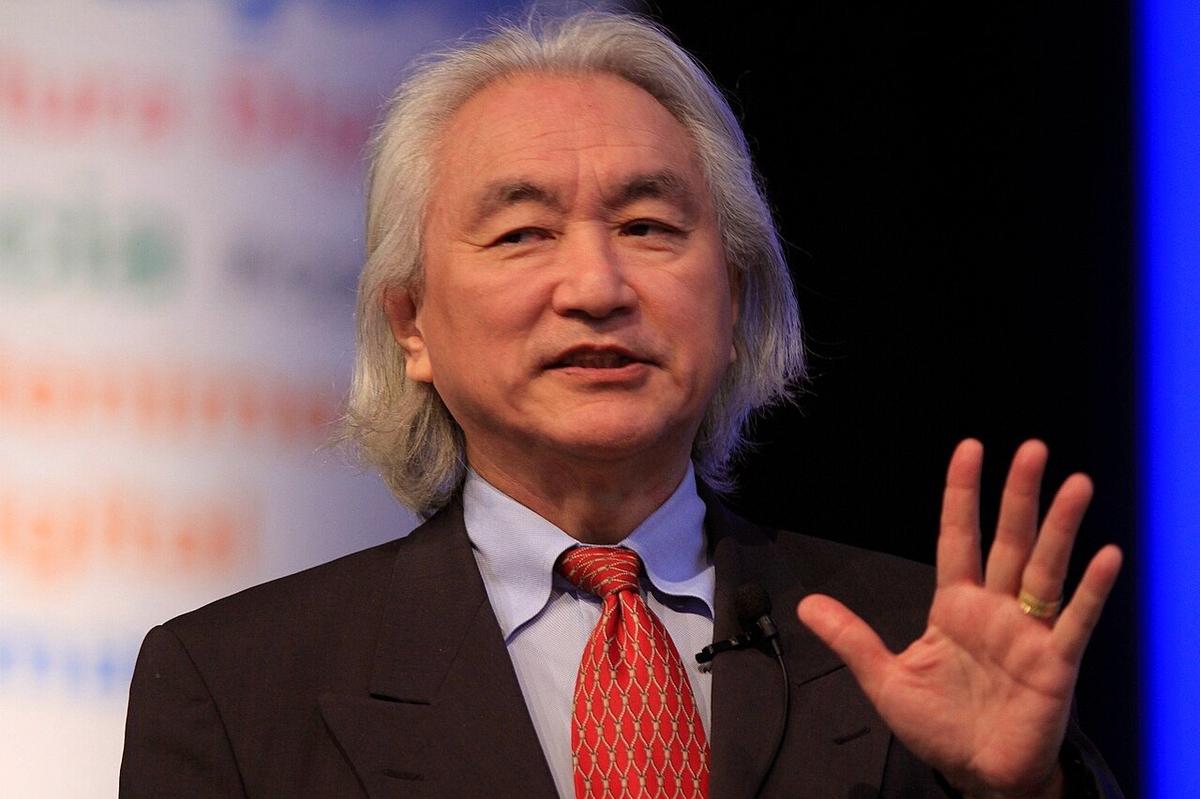

Одно из новейших определений разуму дал американский физик Митио Каку. В своей книге «Будущее разума» он пишет, что

разум — это способность управлять своим будущим: формировать свой желательный образ в будущем и корректировать в соответствии с ним свои действия.

А для этого требуется продуктивное воображение, отсутствующее у животных.

Действительно, наш мыслимый универсум населяют объекты, которые существуют, которые могут существовать, а также те, которые не могут существовать в принципе, — русалки, единороги и прочие, никак не опровергаемые с помощью данных опыта явления. Откуда мы получаем представления о них? Из области фантазии.

Митио Каку. Фото: Википедия

Сами по себе разнородные способности, лежащие в основе сознания, не создают нам проблем ни на уровне обыденности, ни в сфере культуры. Культура подразумевает «возделывание»: проблема возникает тогда, когда в обществе создаются неравные условия для развития разных проявлений интеллекта и связанных с ними сфер культуры.

И это — важно сделать акцент — процесс политический. Как конкретная политическая власть распоряжается рычагами влияния на интеллектуальный потенциал нации, такое состояние культуры и общества она и получает. Эти рычаги — образование, просвещение и законотворчество.

Незаконный разум

Сегодня мы наблюдаем интересную ситуацию, когда верить в «плоскую Землю» не запрещается, оспаривать вполне обоснованную теорию Дарвина не запрещается, но публичное выражение сомнения в истинности религиозных догматов преследуется по закону, если в нем обнаружат «оскорбление чувств верующих». При этом хоть сколько-то здравомыслящему человеку очевидно, что вера в единорогов и возможность «чудесного» оживления трупа — это явления одного порядка с точки зрения логики. Нисколько не стремясь оскорбить чувства верующих, подчеркну: понимание «нормы» в случае с идеей разума — это, как банально это ни прозвучит, сфера политического произвола.

И все же. В век интернета сетовать на недостаток информации, знаний и свобод — грех. Иногда складывается впечатление, что градус безумия растет, несмотря на беспрецедентный в истории западноевропейского мира уровень свободы слова и идеологического плюрализма.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Что же пошло не так?

Дело не только в том, что мы живем в кризисное время, лишенное определенности и заставляющее искать опору в вере, надежде и опытах воображения. Это вообще не самые плохие решения, кстати сказать, хотя случается и так, что ложная надежда убивает. Тем более, чтобы ориентироваться в обыденности, не нужны знания из области фундаментальной науки. Социальные мифы и стереотипы, и даже народные приметы и суеверия — также годные ориентиры для принятия решений в конкретных бытовых ситуациях. Когда нормальный мужчина помогает женщине затащить тяжелую сумку при посадке в поезд, к примеру, он не опирается на научные данные о том, что женский организм — менее выносливый и при этом более живучий.

Так было всегда. Обыденное сознание находится в оппозиции к теоретическому разуму, хотя может поставлять ему данные для обобщений.

Но кое в чем наш социальный и познавательный опыт претерпел радикальные изменения.

Шаг за шагом наука претворяет в жизнь то, что когда-то представлялось фантазией.

Искусство сюрреализма, а по его следу искусственный интеллект наглядно продемонстрировали, что интерпретации реальности на основе логики, опирающейся на принцип причинности, и сквозь призму воображения могут противоречить друг другу. Пылкое воображение порывает с миром необходимости, причудливая фантазия — создает миры, которые не просто не существуют в реальности, но которые невозможны в принципе.

И вот, опираясь на технический прогресс, современная цивилизация создает все условия, как чисто бытовые, так и культурные, для максимально комфортного существования внутри индивидуальной галлюцинаторной реальности, оторванной от реального мира. Опыт погружения в виртуал порождает устойчиво искаженное восприятие пространственно-временных отношений, стирает границу между «Я» и «не-Я». Возникает опасная иллюзия, что сознанию ничего не противостоит вне его.

Как следствие, впервые в истории мы имеем ситуацию, когда, не находя подтверждений своим субъективным переживаниям в реальном мире, индивид не корректирует свой образ мира, а игнорирует закономерный характер объективной действительности и фактически не испытывает к этому никаких социальных ограничений.

Каждый сходит с ума по-своему

Не кажется беспочвенной гипотеза: допущение, что мир может быть каким угодно, ставит человечество перед угрозой, что оно не справится с собственными возможностями, реальными или мнимыми.

Призыв Камю не сливаться с пейзажем, таким образом, сегодня приобрел неожиданный дополнительный смысл. Крепко держаться за свою «крышу» (зачеркнуто) разумную субъектность означает, по сути, не растворять индивидуальное сознание в виртуальных средах, медийных помоях или наркотическом переживании модуса обладания.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сущностью «разумности», по всей видимости, как раз и является способность сохранять свое «Я» как структурированное устойчивое целое согласно лучшим «культурным настройкам» и развивать познавательные способности, не только непосредственно связанные с устройством головного мозга, но и формируемые в процессе социализации. Способность применять знания согласно практическим целям — это ведь тоже самостоятельный интеллектуальный навык. Можно сказать точнее: один из устойчивых признаков разума — это способность точно определять границы применимости различных по своей сути познавательных инструментов.

Так, день изо дня возникает множество ситуаций, в которых здесь и сейчас наука помочь нам не в силах, но может помочь вера, надежда, комфортный тактильный контакт или исцеляющее общение. В этом заключается неисчерпаемая и прекрасная сложность жизни: «таблетки от всего» не существует. В ситуациях, когда ничего невозможно исправить, но нужно простить, для экзистенциального человека закон всемирного тяготения не значит ничего, значим только его внутренний опыт.

По этому поводу уместно вспомнить учение Блеза Паскаля, великого ученого, математика и философа, о том, что у сердца есть свои доводы, когда дело касается человеческой экзистенции. Блистательный интеллектуал своей эпохи и сердцевед, Паскаль был глубоко верующим человеком со сложной духовной жизнью, главным человеческим делом для него было его отношение к Богу.

Из внутреннего напряжения родилось его оригинальное учение о «порядке сердца», который не согласуется с «доводами рассудка» и автономен по отношению к последнему.

Блез Паскаль. Фото: Википедия

О чем нам говорит подобный взгляд на познание и человека? Во-первых, о том, что разум многогранен и человеческая природа многомерна. Именно поэтому важнейшая из идей о познании заключается в том, что культурный разум может быть полноценным только тогда, когда он развивается всесторонне и целостно.

За время своего развития человечество накопило разные способы утолять свои эмоциональные потребности, насыщать воображение, раздвигать границы личности в акте фантазии, управлять стрессом неопределенности. Показательно, в век технологий они остаются актуальными, как и мифологические формы мышления, предрасположенность к религиозной и нерелигиозной мистике.

Мистика и метафизика

Бесспорно, существует знание о человеке и его связях с миром, которое не вмещается в строго научные стандарты, но имеет значение для культуры и личного самовыражения. В школьных учебниках не напишут: как и все астрономы Возрождения, Коперник мог бы зарабатывать на жизнь астрологией; Гете был поэтом, ученым-биологом и также строил и трактовал гороскопы для близкого окружения; Карл Юнг использовал карты Таро для медитации; Владимир Соловьев участвовал в спиритических сеансах. Но это факты.

В одной из работ отечественного ученого-биолога и самобытного философа Ю.А. Урманцева получает отражение максимальная плюрализация познания в ХХ веке. К рациональным и чувственным способам познания он добавляет медитативные, пишет, что акт познания обуславливается системой условий, в которых может приобретать смысл в том числе народная медицина.

Примерно ту же логику проводит Пол Фейерабенд в своем знаковом для философии науки сочинении «Против методологического принуждения»: танец бизонов, пишет он, мог в конкретных условиях иметь эффект хотя бы потому, что условия мегаполиса отличаются от тех, в которых осуществлялось ритуальное действо.

Это пример истинно широкого мышления, не подверженного огульному скептицизму.

Но согласитесь, что все подобные рассуждения выглядят прогрессивными лишь тогда, когда соотнесены с хотя бы приблизительным стандартом доказательного знания, в том числе о человеке, его обычных и «необычных» способностях.

Диалектический способ мышления прекрасно раскрывает суть интересующей нас проблемы. Когда мы говорим о возможном, мы должны отталкиваться от реальности. Чтоб наслаждаться художественным вымыслом, нужно не терять связь с правдой жизни. А уникальный внутренний опыт, творческий или мистический, только тогда имеет социальную ценность, когда может быть выражен и понятен если не всем, то значимому множеству. А значит, особую роль в уплотнении «тонких материй» («невыразимого», «необъективируемого») в материю социальную играет язык. Возникает закономерное многоязычие культуры — мы говорим: язык науки, язык искусства, язык религиозного опыта…

Когда же дело касается самой интимной, смыкающейся с мистической, глубины личности, нет лучше «инструмента» коммуникации, чем язык поэтический.

Вторая из ключевых идей, заложенных в учение Паскаля: чтобы переживать себя вполне человеком, человек не может удовлетворяться опытом взаимодействия с природным, конечным миром. Его разум упрямо прорывается за границу, очерчивающую физическую реальность, и эта граница пролегает через его личный духовный опыт. В этот момент сердце говорит разуму громкое «Да!».

Устремленность не в будущее, а в бесконечность, стоит поправить Митио Каку, суть человеческого разума. Иначе она называется способностью мыслить метафизически.

Показательно, что в современной культуре поэзия утратила свою социальную значимость. Утрачен идеал целостного человека, и общество не воспроизводит субъекта, который бы тосковал по его воссозданию — по источнику своей бесконечности, но целостным человек может осознавать себя только в акте самотрансцендирования. Не в процессе решения утилитарных задач, а решая для себя: кто я, откуда я пришел, куда я иду, каково мое место в мире, в чем смысл всего происходящего, как выразить то, что я чувствую, чтобы быть понятым. Как только человек начинает ставить перед собой эти вопросы, всегда имеющие уникальный индивидуальный смысл, он понимает: перед ним — стена. Чувство беспокойства не притупляется доступностью физического комфорта, и каждый раз впервые он выходит на поиск самоопределения и полагает свои цели.

Тогда ему и становятся необходимы все сформированные культурой каналы воссоединения с духовным источником бесконечности, к которому он прикасается, только мужественно принимая ограниченность человеческого существования.

Этот путь всегда индивидуально неповторим, и смысл его заключается не в том, чтобы довольствоваться точными данными об устройстве мира, а в том, чтобы, отталкиваясь от разумного его понимания, вырабатывать способность самостоятельно создавать исключительные аргументы для обоснования своих жизненных целей.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68