Давным-давно, еще когда в любой или почти любой городской квартире постоянно или почти постоянно были включены телевизоры, где-то рядом с этими телевизорами все время лежали бесплатные газеты, открытые на странице с телепрограммой. И кто-то из членов семьи обязательно и регулярно сидел над этими серыми страницами, старательно и без особой надежды прочесывая список в поисках чего-то более-менее интересного, что можно бы посмотреть за завтраком или в воскресенье. Когда неделю назад я открыла программу очередного весеннего Non/fiction, мне вдруг вспомнилась эта атавистическая семейная традиция — впервые лет за двадцать.

Сходство официальной нонфикшеновской программы этого сезона с телепрограммой из бесплатных газет оказалось поразительным — и дело даже не в том, что дискуссии типа «Заменит ли искусственный интеллект искусствоведов?» сменялись там мастер-классами по «силе овощей». Дело в том, что

такой безликой и серой программы Гостиный двор вообще давно не видел — а скорее всего, и никогда.

Фестиваль Non/fiction за время своего существования успел побывать и главным книжным, если не в целом культурным, событием страны, и лабиринтом, в котором при желании и умении уворачиваться можно было найти много источников интеллектуального удовольствия, — но таким абсолютным ничем он еще не был.

Точнее, он был бы ничем, если бы не параллельная программа, которая, вынеся Non/fiction за стены павильона, сделала его все-таки по-прежнему главным книжным событием страны — и которая не сводилась к широко разрекламированным мини-фестивалям от издательства Individuum и магазина «Пархоменко».

Началась ярмарка, как обычно, задолго до официального открытия — с новости о том, что на нее не пустили издательство Individuum (как потом сообщили журналисты «Реального времени», гендиректор Экспо-Парка Василий Бычков объяснил причину просто и филигранно: «Так вышло»). Судя по всему, сотрудники издательства «что-то знали», потому что в тот же день объявили о подготовленной параллельной программе — которую, демонстрируя прекрасное чувство юмора, распределили по центральным московским рюмочным (и назвали «Бражники — и напиться»). Особенно тонкий стеб был в том, что одной из основных площадок мини-феста стала рюмочная «Барка», находящаяся в том же здании, где всегда и проходит Non/fiction.

Альтернативное мероприятие издательства Individuum «Бражники — и напиться». Фото: телеграм-канал «Порез бумагой

В «Барке» — а еще в «Дежурной рюмочной» и в «Книжном клубе» — основатель двух первых локаций (и нескольких других, в фесте не участвовавших) Дмитрий Ицкович обсуждал с гастрожурналистом Романом Лошмановым контркультуру и антикультуру настоек, Борис Куприянов с историком Николаем Герасимовым — необходимость утопического мышления, книжный обозреватель Максим Мамлыга с писателем Максимом Жегалиным — поэзию Серебряного века. И когда из светлого, но тесного и душного — и буквально, и метафорически душного — Гостиного двора посетитель перемещался в полумрак «Барки», создавалось полное ощущение перехода в андеграунд, в живое антисоветское пространство вроде «Сайгона».

Параллельно с этим шел одноименный мини-фест от магазина «Пархоменко», где Гузель Яхина рассказывала про своего нового и возглавляющего сейчас все возможные рейтинги «Эйзена», где редактор — хотя в этом случае, видимо, все-таки редакторка — серии гендерных исследований НЛО Мария Нестеренко описывала мифы и факты викторианского книжного рынка (и регистрация куда заканчивалась раньше, чем ты успевал открыть программу, а толпа читателей и почитателей, как газ, занимала все предоставленное пространство).

Но этим, как уже сказано, параллельная программа не ограничилась — правда, организатором другой ее части выступили не независимые книжные и рюмочные, а силовики и Минюст.

Книжный магазин «Подписные издания». Фото: РБК / ТАСС

В первый день ярмарки, 10 апреля, когда часть сотрудников уже стояла около стенда в московском Гостином дворе, в лучший книжный магазин Питера «Подписные издания» пришли с обыском. Оставшиеся в Питере «подписанты» — как и занятые ярмаркой их коллеги — долго не хотели ничего комментировать, но сначала «Ротонда», а потом «Фонтанка» рассказали, что из книжного изъято около 50 наименований книг. Полный список опубликовала «Фонтанка» — и из всех «пакетов с пакетами» он оказался лучшим списком рекомендованной литературы для посетителей Non/fiction. Правда, подборка оставляет впечатление, что силовики смели с полок все, что смогли вынести, не особенно разбираясь, чьи это книги и о чем. Если по первым слухам можно было решить, что интересуют их вопросы гендера, феминизм и пропаганда ЛГБТ**, то, судя по полному списку, можно с уверенностью сказать: просто брали все подозрительные заголовки (вроде «Красных частей» Мэгги Нельсон или «Зависимости» Тове Дитлевсен) плюс пару знакомых имен (как Пархоменко* и Сорокин).

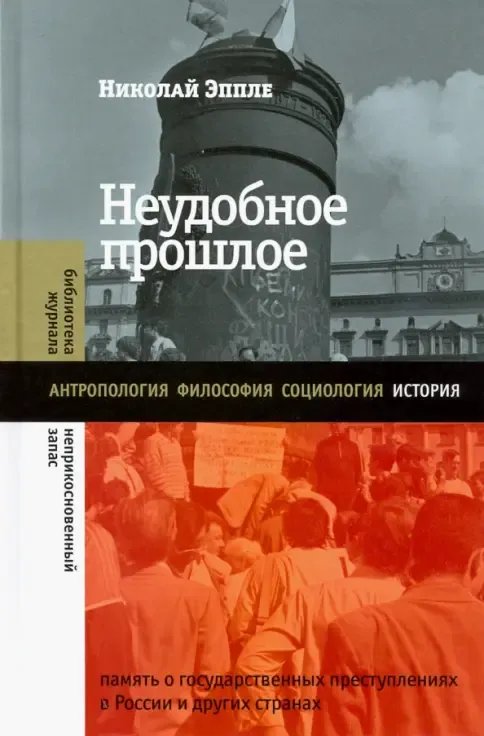

На второй день ярмарки в реестр «иноагентов» внезапно попал автор главного нон-фикшн бестселлера последних трех лет — исследователь исторической памяти Николай Эппле*. Все, конечно же, тут же бросились искать на стендах ярмарки «Неудобное прошлое», которое там действительно было.

Тогда же, в пятницу, о масштабном техническом сбое заявила редакция литературного портала «Горький», основателем которого является Куприянов, — сайт портала внезапно перестал открываться. Сейчас при попытке открыть любую из горьковских статей открывается страница с плашкой: «Редакция столкнулась с неожиданным техническим сбоем, из-за которого наш сайт временно будет недоступен для чтения и обновления. Мы делаем все возможное, чтобы запустить его вновь. Как только это случится, мы вам об этом сообщим».

Причины сбоя, как видим, не афишируются — и в другое время и при других обстоятельствах его можно было бы посчитать случайностью, если бы не общий контекст: в понедельник, 14 апреля, стало известно, что на магазин «Фаланстер» и самого Бориса Куприянова составлены протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации — ни о том, что это за организация, ни о том, как именно в ней мог поучаствовать Куприянов и тем более его магазин, ничего пока неизвестно. Помимо перечисленных мероприятий параллельной нонфиковской программы от силовиков приходится вспомнить и о том, что за последнее время куприяновский «Фаланстер» дважды страдал от доносов z-каналов: один раз ему пришлось отменить презентацию книги Кирилла Медведева* об антифашизме, а во второй раз в магазине, как теперь в «Подписных», прошел обыск с изъятием книг.

Вдобавок к этому те же Z-каналы уже жаловались и на «Горький». Еще одним звеном гребаной цепи стала синхронная с «Горьким» блокировка litpoint.org — сайта литературного журнала «Точка зрения». В этом случае сомнений в том, что это именно блокировка, быть не может: при переходе на страницу появляется плашка: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Вот примерно в таком пейзаже расположился в этот раз весенний Non/fiction. Но если вокруг него кипела насыщенная событиями литературная жизнь, то под куполом Гостиного двора все было гораздо тише.

Ярмарка Non/fiction. Фото: Елена Мельникова / ТАСС

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Вход на ярмарку начинался с очереди — точнее, сразу с трех (так было, по крайней мере, в субботу и воскресенье). Сначала нужно было пройти через быстротекущую очередь к рамкам металлоискателей, охраны и ленты для сумок, потом — через вторую такую же, текущую уже чуть медленнее. А третья очередь — длиной от забора и до обеда, во всю ширину павильона, — стояла в гардеробы.

Конечно, был спасительный вариант не сдавать верхнюю одежду вообще, но в субботу, когда весна в Москве еще не наступила, большинство посетителей все еще донашивали пуховики, а атмосфера под стеклянным куполом была тепличная. Толпы читателей, имитирующих броуновское движение, дыхание десятков человек при полном (судя по впечатлениям) отсутствии кондиционеров — все это заставляло многих пришедших упорно ждать своего места в гардеробе.

После этого те, кто не купил билет заранее, стояли еще одну очередь — в кассу, а те, кто оказался предусмотрительнее, стояли рядом — на местный КПП. В конце концов читатель, наконец, прорывался на площадку ярмарки — и дальше все шло по примерно одинаковому с остальными ярмарками плану: то тут, то там мелькали Прилепины и Долгаревы с презентуемыми сборниками Z-поэзии (причем почему-то до сих пор презентовали «ПоэZию русской зимы», которая вообще-то вышла полгода назад и уже была презентована на осенней ММКЯ), в соседних павильонах обсуждали другие актуальные книжные темы вроде искусства перевода или турецкого книжного рынка.

В условиях, когда допущенными до участия оказались только самые неподозрительные или умеющие талантливо уворачиваться от ока ярмарочных цензоров, в целом, складывалось ощущение уже знакомое и за три года устоявшееся: все друг друга терпели и старались держаться своих.

Z-писатели терпели оставшихся либеральных и полулиберальных коллег, либералы терпели присутствие Z-писателей, Экспо-Парк терпел участников, участники ради встречи с читателями терпели Экспо-Парк. Отношение одного к другим можно в принципе описать одной сценой: во время моего разговора с кем-то из издателей к стенду подошла уборщица с мусорным пакетом. «Сколько мы просили позвать уборку, самим мусор выносить пришлось, — сказал мне издатель и показал взглядом куда-то наверх. — Ходили туда, там организаторы сидят — просторно, под кондиционером. Вызвали они уборщицу только через два часа».

На мой вопрос о том, заставляли ли участников присылать списки выставляемых книг заранее, отвечали: да. Некоторые, правда, добавляли: ну мы, что не надо, в эти списки и не включали. И приходить на Non/fiction имело смысл, главным образом, именно ради этих книг — хорошей литературы там все-таки по-прежнему очень много — и этих издателей. Программа же в основном состояла из дискуссий про искусственный интеллект, которому в этот раз полностью отдали павильон «И+ИИ» («Интеллект + Искусственный интеллект») — откуда впервые на Non/fiction велась прямая онлайн-трансляция. Второй — неофициально, а статистически — главной темой дискуссий стали комиксы. Правда, дискутировать о них участники должны были ухитриться без одного из центральных комикс-издательств — без «Бумкниги», которая на ярмарку тоже не попала. Как говорит основатель издательства Дмитрий Яковлев, «Бумкниге» отказали в участии в прошлом году, а в этом она даже не стала пытаться туда проникнуть.

Ярмарка Non/fiction. Фото: Елена Мельникова / ТАСС

Гвоздем всей этой ровной, как кардиограмма не слишком хорошо себя чувствующего человека, череды дискуссий могла бы стать встреча с новоназначенным председателем СПР Мединским, которая была анонсирована, но к началу ярмарки из программы тихо пропала. Как выяснилось, косвенно Мединский там все-таки присутствовал — правда, не в общении с читателями, а на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения, который проходил параллельно с ярмаркой и который возглавлял Сергей Нарышкин.

Говорили на заседании, правда, почему-то не о Non/fiction, а в основном о грядущем фестивале «Красная площадь», которая в этом году обещает быть особенно ударно-победной. Говоря про нее, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев недвусмысленно намекнул Мединскому, что уж там-то встретиться с читателями точно надо: «Надеемся, что с лекцией выступит и Владимир Ростиславович Мединский, которому нравится выступать на Красной площади. Тем более у него вышли две потрясающие книги, и я надеюсь, он преодолеет этот элемент скромности и позволит читателям насладиться общением с автором Мединским».

После этого речь, как все последнее время на подобных собраниях, зашла об истории — и в этой теме Григорьев тоже отличился красноречием. Он предложил создать «сборную России по литературе», которая напишет беллетристическую и сценическую адаптацию двадцатитомника российской истории, выпускаемого по приказу Путина издательством «Наука» под эгидой Российского военно-исторического общества. В «сборную», по мнению Григорьева, должны войти все представители сегодняшнего литературного внутрироссийского истеблишмента: Прилепин, Водолазкин (который, кстати, отказался от участия в недавнем съезде Союза писателей), Сенчин, Басинский, Беляков, Варламов, Алексей Иванов. Необходимость создания художественного аналога академического двадцатитомника Григорьев объяснил так:

«Не секрет, что, в отличие от профессиональных историков, среднестатистический гражданин России даже с высшим гуманитарным образованием имеет набор знаний по истории своей страны и мира, основанный во многом на лучших произведениях писателей — популяризаторов истории. Лучших работах Ключевского, Карамзина, обоих Толстых, Пикуля, Радзинского, Акунина*…»

Красоты своего высказывания он, судя по всему, не заметил — промолчали и остальные, только лицо сидящего рядом с Григорьевым заместителя руководителя аппарата правительства Дениса Молчанова стало еще более меланхоличным, чем до этого.

Фото: Елена Мельникова / ТАСС

Остальные выступавшие озвучивали более или менее знакомые широкой публике мысли насчет современной российской литературы: президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, например, пожаловался, что молодежь плохо знакома с произведениями о победе. Для того чтобы изменить ситуацию, он предложил воспользоваться проверенным методом: посадить литературный истеблишмент в поезд и повозить по стране…

Вообще, наверное, единственным конструктивным — и действительно важным — предложением, прозвучавшим на этом очередном съезде литературного политбюро, была реплика Михаила Швыдкого. Швыдкой сказал, что, хотя пока еще в России есть переводчики, которые в состоянии переводить литературу народов бывших советских республик на русский, количество профессионалов стремительно уменьшается. В советском Союзе писателей, напомнил он, одна из сильнейших секций, состоящая из самых одаренных и просвещенных людей, была именно секция перевода — и эту традицию надо возродить. Личный и профессиональный уровень тогдашних переводчиков он проиллюстрировал воспоминанием о том, что его первым знакомством с корейской литературой в детстве были корейские сказки в переводе Ахматовой.

Швыдкой был очевидно прав: если уж теперь Союз писателей пытается восстать из мертвых в том виде, в каком когда-то существовал, то пусть тогда восстает вместе с тем немногим лучшим, что в нем было, — и пусть снова дает литераторам возможность жить на переводческие зарплаты. Правда, нужно быть неубиваемым оптимистом, чтобы, глядя на его сегодняшний состав, верить, что он в состоянии спродюсировать что-то действительно профессиональное. И не испытывать сочувствие к человеку с бэкграундом из корейских сказок в переводе Ахматовой, который почему-то выслушивает тирады про «сборную по литературе».

В целом в официальной программе весеннего Non/fiction было, по моему субъективному мнению, только одно по-настоящему важное мероприятие. На это мероприятие собрался полный нонфикшеновский амфитеатр — и многие еще сбивались в несколько рядов вокруг ограждения наверху. Это была презентация книги Александра Асмолова «Психология достоинства. Искусство быть человеком», и участвовали в ней автор самого труда и автор предисловия к нему — Татьяна Черниговская.

Книге нужна отдельная рецензия — и я не буду уходить в ее анализ здесь. В этом тексте важно не то, о чем книга, а то, о чем час с лишним говорили ее авторы, а слушатели не хотели прекращать разговор. Асмолов и Черниговская говорили, например, о том, что никакой ИИ никогда не подчинит себе человека и никогда его не заменит — просто потому, что человек «есть генератор смыслов». Главная особенность человека, говорили они, — это непредсказуемость для самого себя, и пока человек непредсказуем, он неповторим. Я боюсь, говорил Асмолов, не искусственного интеллекта, а тех, кто им управляет. Час с лишним эти люди говорили о достоинстве человека — и множество других людей, нагруженных толстыми сумками с умными книгами, их слушали.

И несмотря на все, что происходило с пейзажем вокруг, в самой по себе этой сцене было что-то жизнеутверждающее.

* Признан Минюстом РФ «иноагентом».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68