В годы Великой Отечественной войны церковная смута, спровоцированная атеистической властью, сменилась по замыслам Сталина кристаллизацией новой Московской патриархии. Конечно, верная идеалам и имени Тихона церковь не исчезла до конца, но…

Обозреватель «Новой» изучил эпизоды биографии Тихона, которые вызывают споры у историков и идеологов церкви до сих пор, выяснил, что такое «тихоновщина» и какое все это имеет отношение к политике современного руководства РПЦ.

Патриарх Московский и всея России Тихон. Фото: Википедия

История Русской церкви насчитывает не так много патриархов: общепризнанных (до раскола XVII в.) всего 6, признанных всеми новообрядцами — 12, признанных Московской патриархией — 17 (включая здравствующего Кирилла). Для сравнения — константинопольских патриархов, занимавших «первый по чести» престол православного мира, 270, а римских пап — 266. Разные эпохи истории Русской церкви принято связывать с именами возглавлявшего ее патриарха, и на этом фоне выделяется патриарх Тихон (Беллавин), скончавшийся ровно 100 лет назад, в ночь на 8 апреля 1925 года, на 61-м году жизни, в московской частной клинике Бакуниных на Остоженке. В каком-то смысле его эпоха продолжается до сих пор…

Церковное предание приписывает Тихону последние слова: «Я теперь усну. Ночь будет долгая-долгая, темная-темная». По официальной версии, он умер от «приступа грудной жабы» (стенокардии). Даже если считать его смерть естественной, ее, несомненно, ускорили те беспрецедентные испытания, через которые он проходил последние восемь лет своей жизни, после избрания патриархом в революционные дни 1917-го. Аресты, угрозы, унижения, бесконечный торг о «сдаче церкви» большевикам, точнее — ОГПУ… Тем не менее Тихон устоял, его имя стало знаменем всех несогласных с порабощением церкви, с ее превращением в инструмент политических манипуляций далекой от христианства власти.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) родился 19 января 1865 г. на погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника. Окончил Псковскую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию, где был одним из лучших студентов. Принял монашество и священный сан в 1891 году, в 27-летнем возрасте стал ректором Казанской семинарии. В 1897 году рукоположен во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии, в 1899 году переведен на Американскую кафедру, в 1905 году возведен в сан архиепископа. В 1907 году вернулся в Россию, где занимал Ярославскую и Виленскую кафедры. После Февральской революции избран митрополитом Московским, был председателем Всероссийского поместного собора 1917–1918 годов, на котором по жребию стал первым патриархом после 200-летнего «синодального периода». Предал анафеме гонителей церкви, впервые оказался в заключении в 1918–1919 годах, более года провел в изоляторе и под домашним арестом в 1922–1923 годах. Был освобожден после «покаянного заявления» в Верховный суд, однако всех условий легализации церкви так и не принял. Через восемь дней после его смерти советские газеты опубликовали его «завещание» с полным признанием советской власти, которое Тихон якобы подписал на смертном одре.

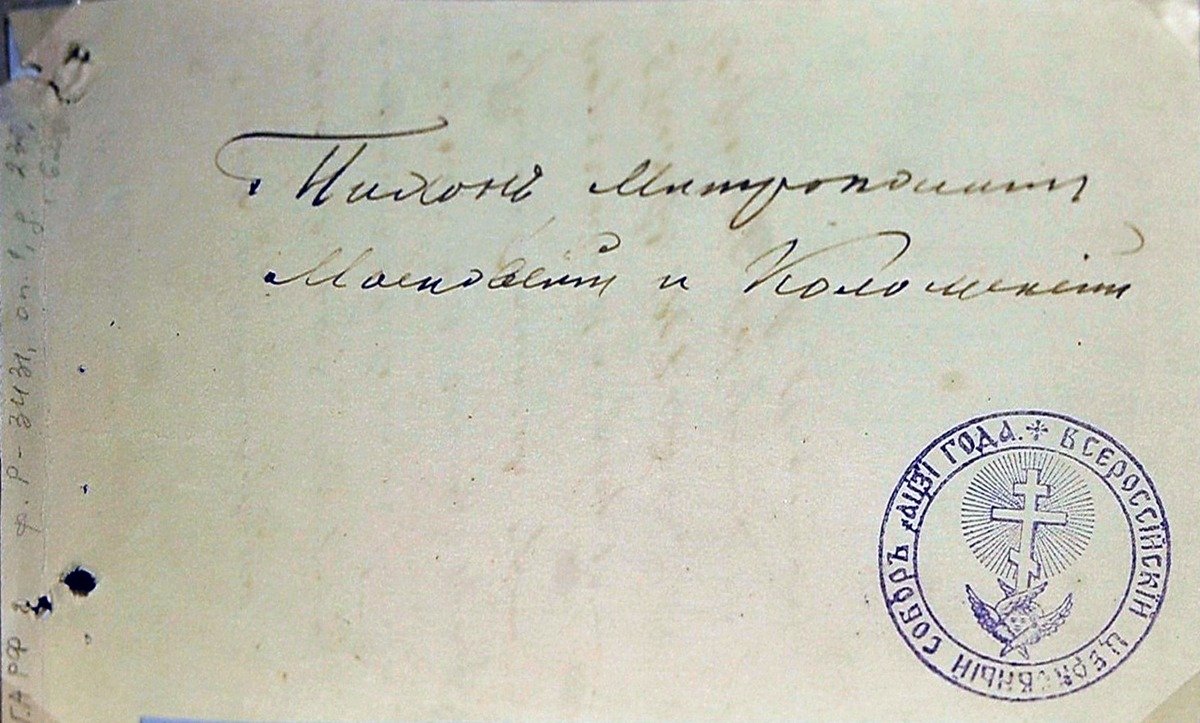

Жребий с именем митрополита Тихона. Источник: Википедия

Манипуляции с «завещанием»

Евгений Тучков. Фото: Википедия

Вопрос о подлинности «завещания» Тихона — ключевой для российской церковной истории. Ученые выявили как минимум 7 вариантов этого документа, вокруг которого всю зиму и весну 1925/26 года шел ожесточенный торг между патриархом и начальником «церковного» отдела ОГПУ Евгением Тучковым — «красным обер-прокурором». Вихри революции вынесли 30-летнего подмастерья-писаря с четырьмя классами образования на вершину советской религиозной политики, которую Тучков вел как умел. Пиком его карьеры стала «декларация» митрополита Сергия (Страгородского) 1927 года о безоговорочном подчинении Московской патриархии большевикам. Затем карьера Тучкова пошла на спад: до 1947-го он работал в умирающем Союзе воинствующих безбожников, и сам умер довольно рано.

«Завещание» контрастирует со всем, что писал и говорил Тихон раньше.

«Мы должны быть искренними по отношению к Советской власти и работе СССР на общее благо, — говорится в документе, — не допускать никаких поползновений неблагонамеренных людей в сторону антиправительственной деятельности, не питать надежд на возвращение монархического строя и убедиться в том, что Советская власть — действительно Народная Рабоче-Крестьянская власть, а потому прочная и непоколебимая».

Текст завершает призыв к эмигрантскому духовенству, бежавшему от этой непоколебимой власти, прекратить антисоветские выступления и вернуться в СССР.

Василий Виноградов. Фото: Википедия

Официальная историография РПЦ признает подлинность «завещания», но многие независимые историки с этим не согласны. Среди них выделяется очевидец событий, близкий к Тихону бывший председатель Московского епархиального совета, в 1944 году эмигрировавший на Запад с отступавшим вермахтом, профессор-протопресвитер Василий Виноградов (1885–1968), проведший 16 лет в ГУЛАГе. В начале 1950-х он опубликовал статью «О некоторых важнейших моментах последнего периода в жизни и деятельности св. патриарха Тихона».

На протяжении нескольких лет о. Василий наблюдал, как патриарх отказывает ОГПУ в требовании осудить эмигрантское духовенство во главе с авторитетным митрополитом Антонием (Храповицким), который на соборе 1917 года набрал больше всего голосов при выборах патриарха (но не прошел по жребию).

Вторая нестыковка — официальное провозглашение «завещательным посланием» текста, которое начинается со слов, что патриарх оправился от болезни.

Наконец, самое странное: митрополит Петр (Полянский), ставший преемником Тихона в звании патриаршего местоблюстителя (арестован в самом конце 1925 года и расстрелян в 1937-м), не представил «завещания» 60 епископам, собравшимся 12 апреля на погребение патриарха, но зато представил им распоряжение о своем назначении местоблюстителем. Позже Петр не отрицал, что направил текст патриаршего послания в «Известия» — но загвоздка в том, что это был не тот текст, который опубликовал советский официоз.

Митрополит Петр (Полянский) и патриарх Тихон. Фото: Википедия

Весь день 7 апреля 1925 года шло согласование послания. После праздничного богослужения по случаю Благовещения, которое отмечалось в тот день, в Донском монастыре экстренно собрался синод, из больницы приехал патриарх. Предполагалось, что послание будет подписано «соборно», не только Тихоном. Петр, которому тогда еще доверял Тучков, играл роль челночного переговорщика: возил проекты из Донского в ОГПУ и — после правки — обратно. Поздно вечером он привез очередную правку Тучкова патриарху, уже в больничную палату. О. Василий Виноградов со ссылкой на келейника Тихона, находившегося в соседней комнате, рассказывает, что тот слышал раздраженные возгласы патриарха о новых требованиях Тучкова: «Я этого не могу!» После того, как Петр вышел из палаты патриарха, у последнего обострилась грудная жаба, перешедшая в предсмертную агонию…

Виноградов считает, что Петр не рассказал о «послании» участникам собора 12 апреля потому, что на нем не было подписи патриарха.

Публикация «послания» в «Известиях» 15 апреля содержит ряд технических ошибок, которые в принципе не могли допустить ни Тихон, ни Петр. Во-первых, некорректный титул, которым Тихон никогда не подписывался: «Патриарх Московский и всея Российской Церкви» (поначалу ОГПУ настаивало на формуле «и всего СССР»). Во-вторых, искаженная цитата из послания апостола Павла к Римлянам (1:7): «Благодать вам и мир от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа» (Тихон часто начинал свои послания апостольским приветствием, которое на самом деле звучит так: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа»).

На случай, если бы Петр и члены синода посмели заявить о подложности текста, Тучков пригрозил ликвидацией церковного управления. Но все же намекнуть на подложность они смогли: «послание» не было разослано по епархиям и приходам; в своем первом обращении к церкви от 25 июля 1925 года Петр не сослался на «завещание», хотя пообещал продолжить курс Тихона; наконец, даже Сергий (Страгородский), основатель «сталинской» патриархии, в «декларации» 1927 года не цитировал «завещание», а лишь в общих словах говорил о пересмотре Тихоном взгляда на соввласть.

Отсутствие ссылок на «завещание» в столь важных документах породило слух, что партийное руководство не одобрило «дерзость» Тучкова с подлогом, поэтому лишний раз к «завещанию» не возвращалось.

Лишь в изданиях РПЦ, начиная с инициированной НКВД книги «Правда о религии в России» (1942), «завещанию» Тихона стали придавать значение некой конституционной основы нового курса, более того — нового вероучения Московской патриархии. В статье «В Отечественной войне Русская Православная Церковь и ее Глава выполняют заветы Патриарха Тихона», вошедшей в книгу, утверждалось, что Тихон отбросил «всякие мечтания о восстановлении старого строя», «признал Советскую власть и призвал верующих подчиняться ей не за страх, а за совесть». Миф получил развитие в сборнике 1958 года «Русская Православная Церковь: Устройство, положение, деятельность», где говорилось: Тихон осознал «смысл исторических перемен в народно-государственной жизни нашего Отечества». «Богословие революции» развивалось в РПЦ почти полвека — огромный вклад в него внес духовный отец нынешнего патриарха митрополит Никодим (Ротов, 1929–1978). Так, в послании патриарха и синода РПЦ «к 70-летию Великого Октября» утверждалось, что чада РПЦ с самого начала «видели в революции возможность воплощения в жизнь своих религиозных идеалов».

Митрополит Никодим (второй слева), 1968 год. Фото: Александр Коньков, Борис Трепетов / Фотохроника ТАСС

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Из Америки на Лубянку

Столь «революционное переосмысление» образа Тихона бесконечно далеко от реальности. В дореволюционной России он сделал быструю и блистательную духовную карьеру, став в 33 года (возраст Христа!) апостолом Америки. Хотя из опубликованных писем Тихона видно, что он тяготился служением за океаном, именно на время его руководства Американской епархией (1899–1907) приходится ее рост из периферийной епархии до поместной церкви, ознаменованный Первым Всеамериканским церковным собором в Мейфилде в феврале 1907-го. По инициативе Тихона Изабел Флоренс Хэпгуд сделала первый перевод православной литургии на английский. Как отмечает исследователь американского православия Светлана Вайс, Тихону принадлежит концепция американской церковной автономии (по сути — автокефалии), которую он изложил в рапорте синоду. При нем Американская епархия приняла официальное название «Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке под юрисдикцией священноначалия от Церкви Российской». Изъятие из этого названия второй части стало вопросом времени — и совершилось сразу после революции.

Сколь благополучным был дореволюционный период служения Тихона, столь драматичным и мученическим оказался период послереволюционный. Буквально через пару месяцев после избрания на патриаршество, 19 января 1918 года, он издал послание, вошедшее в историю как «анафема советской власти».

«Вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани, — писал он об этой власти. — Попраны заповеди Христовы о любви к ближним».

«Опомнитесь, безумцы, — взывал Тихон к «народным» комиссарам, — прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское… Властью, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас».

26 октября Тихон направил обращение к годовщине революции: «Реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам [народным комиссарам. — А. С.] горькое слово правды… Великая наша родина завоевана, умалена, расчленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото».

Ранее, протестуя против Брестского мира, патриарх подозревал Ленина и его соратников в работе на Германию, разделяя распространенное в народе убеждение. Именно этот его протест (от 18 марта 1918 года) любят сегодня цитировать православные сторонники СВО, ради единственной фразы — если «стольный град Киев, мать городов русских, колыбель нашего крещения, хранилище святынь, перестает быть городом державы Российской <…> — такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения».

Тихон как московский митрополит благословляет 2-й Московский женский батальон смерти перед отправкой на фронт. Москва, Красная площадь, 1917 год. Фото: журнал «Искра» / Википедия

Самый острый конфликт Тихона с властью, сопровождавшийся арестом и угрозой расстрела, возник на почве кампании по изъятию церковных ценностей, которую большевики начали в феврале 1922 года под предлогом помощи голодающим Поволжья. Именно тогда Ленин написал в письме Политбюро знаменитое:

«Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

Позиция Тихона состояла в том, что передавать надо ценности, не имеющие богослужебного употребления, чтобы не допустить осквернения святынь. Но большевики отбирали все, и на этой почве возникали кровавые эксцессы, типа расстрела верующих в Шуе 15 марта.

В мае Тихона поместили на Лубянку, а потом под домашний арест в Донском монастыре, где он был полностью изолирован и общался только с келейником Яковом Полозовым, убитым в декабре 1924-го при покушении на патриарха (известный адвокат Николай Полозов — его правнук).

Советская пропаганда готовила население к громкому процессу над Тихоном с последующим расстрелом. В мае 1923 года в храме Христа Спасителя был проведен собор обновленческой «красной» церкви, лишивший Тихона сана и монашества, после чего в публикациях его стали называть только «бывшим патриархом». Один из участников собора, епископ Иоасаф (Шишковский-Дрылевский), позже рассказывал историку Анатолию Левитину-Краснову, как предводители собора пригрозили епископам, отказывавшимся осудить Тихона: «Кто сейчас же не подпишет этой резолюции, не выйдет из этой комнаты никуда, кроме как прямо в тюрьму».

На этом фоне полной неожиданностью стало освобождение Тихона в июле 1923-го, после его «покаянного заявления» в Верховный суд, ключевая фраза которого звучала так: «Отныне я советской власти не враг». Правда, по воспоминаниям современников, патриарх позже любил повторять: «Но я не написал, что я теперь друг советской власти».

По словам о. Василия Виноградова, смысл освобождения Тихона был в том, чтобы «окончательно дискредитировать патриарха политически», представить его как «сознавшегося преступника, ожидающего суда».

Однако «покаянное заявление», напечатанное в газетах, не произвело на верующих должного впечатления. «Это патриарх написал не для нас, а для большевиков», — говорили в народе.

После выхода Тихона на свободу начался распад «обновленческого» движения, созданного ОГПУ годом ранее, — архиереи, поддержавшие «обновленцев», массово каялись перед патриархом. Среди покаявшихся был и будущий основатель Московской патриархии версии 2.0 Сергий (Страгородский).

Тихоновщина как альтернатива

Но отнюдь не сергиевская структура, позже выросшая в современную РПЦ, унаследовала бренд «тихоновщины». Так советский официоз стал называть подпольную, катакомбную церковь, которая появилась после ужесточения гонений на религию по мере сворачивания нэпа и насаждения колхозов. Еще в конце 1920 года патриарх, синод и Высший церковный совет при нем издали постановление № 362 — о полной децентрализации церковных структур в случае усиления гонений или захвата большевиками контроля над церковным центром. Это постановление стало канонической основой для организации альтернативных РПЦ форм российской церковной жизни — катакомбной и зарубежной.

Попытку митрополита Сергия (Страгородского) в 1927 году организовать церковный центр на условиях полного контроля со стороны ОГПУ отвергли как действующий патриарший местоблюститель митрополит Петр, так и назначенные патриархом Тихоном кандидатами в местоблюстители митрополиты Кирилл (Смирнов) и Агафангел (Преображенский), а также назначенные уже арестованным Петром заместители — митрополит Иосиф (Петровых) и архиепископ Серафим (Самойлович). Кстати, с именем Иосифа вошло в историю самое массовое подпольное православное движение тихоновцев — иосифлянское, дожившее до самого конца советской власти (известный «иосифлянский» священник в Ленинграде о. Михаил Рождественский умер в 1988 году).

К середине 1930-х годов подпольная тихоновская церковь объединяла десятки епископов — почти все они были репрессированы в 1937–38-м. Однако священники тихоновской церкви продолжали подпольно служить и в 1950–1980-е годы, более того, смогли наладить контакт с синодом РПЦЗ, который принял в свою юрисдикцию 14 катакомбных священников в 1976 году и рукоположил из их среды епископа Лазаря (Журбенко) в 1982-м.

Изгнанный из СССР в 1974 году Александр Солженицын уверял руководство РПЦЗ, что тихоновская катакомбная церковь — это миф, и надо налаживать отношения со «здоровыми силами» в РПЦ. Однако другой диссидент, покинувший СССР в том же году, Анатолий Левитин-Краснов, гораздо лучше ориентировавшийся в церковном подполье, свидетельствовал в интервью западным СМИ, что в тихоновской церкви «имеется около десяти епископов. Эти епископы ведут свое иерархическое преемство от иосифлян, от епископов, отколовшихся от митрополита Сергия в 1927 г., и… считают Патриарха Тихона своим последним главой, почему их обычно в лагерях называют «тихоновцами». Надо сказать, что их сторонники обычно пожилые люди, или выходцы из лагерей. Их богослужения, как правило, происходят в частных квартирах, присутствуют на этих тайных литургиях 3–4 человека».

Рака с мощами святителя Тихона. Собор Донской иконы Богоматери Донского монастыря. Фото: Википедия

В процессе распада СССР и очередной адаптации идеологии Московской патриархии к новым историческим реалиям, в 1989-м, образ Тихона был «переосмыслен» в РПЦ в обратную сторону: его канонизировали как исповедника, «от безбожных пострадавшего». Однако до сих пор, даже находясь в официальных святцах, он остается «неудобным святым».

Тихон чувствовал предел допустимого компромисса,— и не переступал этого предела. Современное священноначалие, жестоко карающее даже за молитву о мире, если она идет вразрез с актуальной линией Кремля, этого предела не чувствует. И не может претендовать на славное звание «тихоновцев».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68