Второй год подряд «Манеж» делает масштабные выставочные проекты о Великой Отечественной войне. В прошлом году выставка, посвященная 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, рассказывала о повседневной жизни города голосами ленинградцев. Выставка этого года посвящена работе тыла и рассказывает языком передовиц в «Правде» и официальных документов, указов, квитанций, чертежей о работе предприятий, колхозов, транспорта в масштабе всей страны. Но если прошлогодняя экспозиция получилась эмоциональной, пронзительной и очень человечной, то нынешняя похожа скорее на стерильную операционную, из которой тщательно убрали даже намек на истории конкретных людей, на эмоции и человечность.

От Москвы до самых до окраин

Выставка «Великая страна — Великая победа» — масштабный проект. В нем принимают участие более 50 партнеров «Манежа»: музеи, архивы, предприятия, НИИ, университеты. Охват — жизнь страны от Западного фронта до Дальнего Востока в условиях войны, работа всех отраслей экономики на нужды фронта. Всего в залах «Манежа» выставлено более тысячи артефактов — документы, фотографии, макеты военной техники. Немного подлинных предметов — трактор, парашют, облигации займов, фрагмент крыла самолета или предметы из экипировки шофера и путевого обходчика, медицинские инструменты.

Экспозиция разделена на семь основных разделов:

- «Промышленность»,

- «Транспортная система»,

- «Экономика и ресурсы»,

- «Наука»,

- «Коммуникации и пропаганда»,

- «Сельское хозяйство»,

- «Медицина».

Первые четыре раздела располагаются в галереях первого этажа, два на втором, один раздел начинается внизу и уходит наверх.

В начале маршрута посетители попадают в условную канцелярию: в аванзале перед входом на основную экспозицию ровными рядами расставлены десятки столов с лампами на них, рядом — стулья. Столы и стулья окрашены светло-серой краской, создающей эффект патины времени. На каждом столе под стеклом лежит какой-нибудь документ: из чтения этих документов (если у посетителей хватит на это сил) по замыслу авторов станет понятно, как активно страна готовилась к войне, перепрофилировала производства, как она наращивала выпуск вооружений и боевой техники.

Фото: Наталья Шкуренок

Правда, нигде не звучит вопрос: если так активно готовились к войне и вооружались, то почему отступали до Волги и потеряли огромное количество солдат, мирных граждан и территорий?

Но ответ на этот не озвученный вопрос заложен (вероятно, бессознательно) в самой экспозиции аванзала: над рядами канцелярских столов висит гигантское зеркало, отражение в нем создает эффект бесконечной чиновничьей суеты и напоминает о чрезмерной бюрократичности советской жизни, которая тормозила все процессы в стране, в том числе, и процесс подготовки к войне.

Фото: Наталья Шкуренок

В гробу мы это видели

При входе на экспозицию первого зала установлены стойки с копиями газет, вышедших в стране в первые дни войны. Из динамиков над ними звучит попеременно речь Молотова от 22 июня 1941 года и речь Сталина, которую тот собрался с силами произнести лишь две недели спустя.

Центральный зал первого этажа выглядит полупустым и безжизненным. По словам сотрудников «Манежа», так и было задумано: это своего рода склад, на полках выставлены макеты основных единиц производимого в стране вооружения — самого массового самолета того времени Ил-2, танка Т-34, «Катюши» и подводной лодки типа «Щука». Подлинные в этом разделе предметы — дивизионная пушка образца 1942 года ЗИС-3 и фрагмент крыла сбитого самолета. В витринах кроме макетов и пушки представлены копии документов и чертежей.

Структура каждого раздела устроена просто: в начале текстом на стене двумя-тремя фразами обозначены главные проблемы, с которыми столкнулась та или иная отрасль, затем идут экспонаты. В дополнение к ним в каждом разделе стоят мониторы со слайд-шоу, которые авторы называют «ключами»: на экранах этих мониторов сменяют одна другую разные фотографии, на их фоне идут цифры — сколько единиц техники выпустили, сколько тонн зерна собрали, сколько составов перевезли по железной дороге, сколько больных после ранений вернули на фронт и т.д. По замыслу устроителей, посмотрев на эти мониторы, посетители сразу поймут, как отрасль справилась со своими проблемами. В зале с «Промышленностью» и «Наукой» тоже стоит такой монитор с цифрами на фоне фотографий. Три-четыре раза на экране мелькают лица известных инженеров-конструкторов — других лиц, историй конкретных людей вы здесь не увидите.

А сможете ли представить, в каких тяжелейших условиях работала в годы войны промышленность и трудились рабочие, — зависит от вашего воображения, экспозиция об этом не рассказывает.

Галерею слева от «Промышленности» и «Науки» занимает раздел «Транспорт». Здесь можно увидеть два макета полупустых вагонов-теплушек в натуральную величину, которые так же, как и чиновничьи столы, покрыты мутно-серой краской. По стенам и в витринах — документы, чертежи, схемы движения поездов и формирования составов, уменьшенные макеты вагонов, пароходов. На настенном стенде представлена экипировка дежурного железнодорожника (подлинные предметы).

Фото: Наталья Шкуренок

Один экспонат обращает на себя особенное внимание посетителей — это макет в натуральную величину упаковки, в которой осенью 1941 года из Москвы, охваченной паникой, перевозили в Тюмень тело Ленина. Снаружи — большой, наглухо закрывающийся ящик, внутри — сосновый гроб (к разочарованию любопытствующих, содержимое гроба не представлено здесь ни в виде макета, ни в виде голограммы).

Экспонат очень символичный и красноречивый: когда дом горит, кто-то спасает детей и стариков, кто-то — вещи и документы. Советская власть увозила от наступающей гитлеровской армии гроб с телом вождя.

В витринах раздела «Экономика и ресурсы» в большом количестве представлены документы — продовольственные карточки военного времени, многочисленные справки, разрешения, пропуска. В самой большой витрине выставлены образцы денежных купюр, облигаций денежных займов, лотерейные билеты.

Но нигде ни словом не сказано, что все эти займы (всего за годы войны государство провело пять денежных займов) носили принудительный характер. И что кроме займов именно в годы войны были введены несколько дополнительных налогов, в том числе на холостяков и малосемейных граждан, на постройки и землю. Но об этом экспозиция не рассказывает.

Фото: Наталья Шкуренок

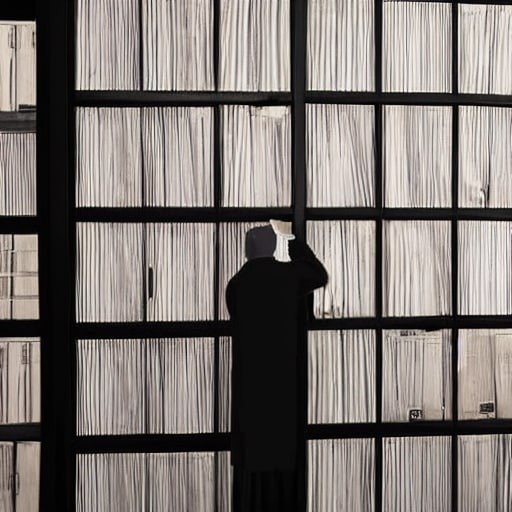

Кубанские казаки в масштабе страны

Тема «Коммуникации и пропаганда» начинается на первом этаже и продолжается на втором, как бы скрепляя все области жизнедеятельности советского человека и подчеркивая главенствующую роль пропаганды во всем, что происходило в стране. На первом этаже — несколько плакатов военного времени, колокола под потолком как символ возвращения церкви в жизнь советских граждан, висящие над головами стопки газет, спрессованные в плотные тюки, витрина с погонами, вернувшимися на военную форму в годы войны. Здесь же в наушниках можно послушать выступления дикторов военного времени, а в витрине увидеть несколько личных вещей легендарного Юрия Левитана.

Значительную часть второго этажа занимает своеобразный кинозал с несколькими экранами, на которых в режиме нон-стоп идут агитационные ролики времен войны. На них молодые сильные и сытые колхозники, радостно улыбаясь, собирают урожай зерна, стоя на вершине гигантских пшеничных конусов.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Фото: Наталья Шкуренок

Такие же молодые и сильные заводские рабочие трудятся у станков, собирая снаряды для фронта. А одетые в стерильно чистые халаты молодые медсестры укладывают больных на стерильно белые простыни или играют раненым на арфе. В зале установлены скамейки для посетителей, чтобы те в полной мере насладились зрелищем.

И нигде ни слова о том, что большая часть этих съемок — постановочные кадры со специально отобранными персонажами, что в реальной жизни урожай убирали преимущественно женщины и старики, а у станков по всей стране стояли подростки.

Этому, кстати, посвящена знаменитая работа Миши Брусиловского «Урал, 1942», которую петербуржцы могли видеть на проходившей в марте этого года в музее Фаберже выставке «Современное искусство Екатеринбурга». Но агитационные киноролики об этом молчат.

Завершает раздел экспозиция с витриной, посвященной фильму «Разгром немецких войск под Москвой»: в ней выставлены плакаты к фильму и копия премии «Оскар», которую картина получила в США в 1943 году. Рядом — витрина с кожаным тренчкотом и коротким сообщением, что такие пальто «поставляли в СССР по ленд-лизу и что ими награждали руководителей машинно-тракторных станций и председателей колхозов, победителей соцсоревнования».

Фото: Наталья Шкуренок

И снова — ни слова о реальной истории этих поставок, о том, что эти самые кожаные пальто поставляли в комплекте с машинами и другой техникой. И ни слова о гигантских поставках ленд-лиза вообще — ни слова о почти полумиллионе поставленных в Советский союз из США и Великобритании грузовых машин, о десятках тысяч легковых машин, внедорожников, тракторов, не говоря уже о десятках тысяч танков, самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров, вагонов и паровозов. Вот в комплекте к этим машинам, в том числе к знаменитым «Студебеккерам», и прилагались кожаные пальто — для водителей и механиков.

На вопрос корреспондента «Новой» о том, почему не говорят на выставке о ленд-лизе, один из организаторов выставки ответила:

«Мы не знали, как изменится политическая обстановка, когда готовили выставку, поэтому постарались не привлекать к этой теме большого внимания».

Только при чем тут история?

И, конечно, тексты, сопровождающие экспонат, не рассказывают анекдотическую историю с этими кожаными пальто для водителей и механиков. Когда Уинстон Черчилль в очередной раз прилетел в Москву, его у трапа самолета встречали дипломаты и высшие военные чины Советской армии — все в таких кожаных пальто. Увидев на генералах форменные кожанки водителей, Черчилль спросил сопровождавших его лиц: «Похоже, меня встречают члены профсоюза шоферов?»

Не зажившие раны войны

Завершают выставку «Сельское хозяйство» и «Медицина». Часть зала, посвященная селу, разделена на сегменты стройными рядами пшеничных снопов. В витринах представлены документы, фотографии, сводки с полей, рисунки различных сельскохозяйственных культур. Два подлинных экспоната — шелковый парашют сбитого летчика с лежащими рядом коконами шелкопряда и трактор. На стенке одной из выгородок — короткий текст о том, что уже накануне войны сельскохозяйственную технику практически не выпускали, а с началом боев значительную часть тракторов у колхозников изъяли. Но почти на всех фотографиях в витрине показаны именно тракторы, и лишь на одной, самой темной и нечеткой, если сильно постараться, можно разглядеть двух женщин: одна тащит на себе борону, вторая ее направляет. На вопросы о том, почему не показать, что реально происходило в деревнях в годы войны, не рассказать, как деревня голодала, как пахали на женщинах и подростках, — организаторы выставки объяснили, что у них было слишком мало времени, чтобы искать дополнительные фотографии и кадры хроники.

Фото: Наталья Шкуренок

Почему-то в раздел «Сельское хозяйство» попали рисунки и поделки детей ленинградских журналистов: в начале войны этих детей вывезли из Ленинграда в Ярославскую область, потом в Татарстан. В витринах лежат симпатичные картинки, открытки, игрушки, сделанные руками детей, — и снова никакого рассказа о судьбе этих детей, о людях, которые помогали им выжить. И ни слова об Анне Лазаревне Мойжес — легенде журналистики, которая всю эвакуацию провела с этими детьми, опекала их и в 1945 году привезла в Ленинград.

«Медицина» представлена набором документов, хирургических инструментов, макетов аппаратов для реабилитации, образцами протезов конечностей и серией рисунков из «Атласа огнестрельных ранений» с натуралистическими изображениями тяжелых ран на лице и способов пересадки кожи. На перегородках — сухие сводки о том, сколько госпиталей работало в тылу, сколько раненых вернулось на фронт. И ни слова об огромном числе инвалидов войны и их страшной судьбе: с 1950 года одиноких людей без рук или ног, а то и совсем без конечностей, обездвиженных, начали переселять с глаз долой, подальше от обычной жизни, на остров Валаам, в специально созданный интернат. Там те, кто мог двигаться и работать, работали, чтобы прокормить себя, и ухаживали за лежачими. На Валааме их называли «самовары Сталина» — так советская власть отблагодарила героев войны за их подвиг и самопожертвование. Но об этом выставка молчит.

Фото: Наталья Шкуренок

Надо все-таки отдать должное организаторам выставки: отстраненность, холодность, нарочитая обесчеловеченность экспозиции отлично сочетается с ее архитектурой и дизайном (архитектор Петр Толпин). Холодный свет, графическая четкость линий выгородки, декоративных конструкций, чередование черного и белого цветов с блеском стекла и металла — все это отодвигает эмоции на задний план, заставляя посетителя работать исключительно головой и сосредоточиться на цифрах, документах, чертежах. Но, по словам историков-консультантов, первоначально, еще в августе прошлого года, когда началась работа над будущей выставкой, обсуждалась иная концепция экспозиции, которая позволила бы сделать ее эмоциональной, обращенной к конкретному человеку.

Андрей Рябков, историк-консультант:

«Изначально мы предлагали совершенно другую идею. Про людей мы думали с самого начала, и хотели сделать что-то вроде круглого стола: с одной стороны — военные, с другой — труженики тыла. Установить нечто вроде знака равенства между фронтом и тылом, чтобы реальный подвиг работников тыла стал более очевидным и ярким. Но наши предложения в расчет не приняли».

На вопрос: почему в экспозиции нет историй реальных людей, нет повода сопереживать им и сочувствовать, чтобы полнее представить историю в целом? — организаторы отвечают коротко: «Мы поставили себе задачу: сделать документальную выставку».

Но дело в том, что в целом экспозиция производит впечатление скорее не строгого архивного документа, а передовой статьи газеты «Правда»: официальные указы и официозные тексты, написанные эзоповым языком, призывы и пафос, фотографии передовиков производства и ударников, которых специально для съемок умыли и переодели в новую спецодежду. Вроде бы и правда, а по сути — фальшь.

Так и на выставке в ЦВЗ «Манеж»: вместе с эмоциями и человеческими историями авторы и кураторы выплеснули, как грязную воду после уборки, то, что было на самом деле.

Этот материал входит в подписки

Добавляйте в Конструктор свои источники: сайты, телеграм- и youtube-каналы

Войдите в профиль, чтобы не терять свои подписки на разных устройствах

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68