18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

«Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Верховный Совет Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека». Это цитата из закона «О реабилитации жертв политических репрессий», принятого 34 года назад. Почти столько же лет Елизавета Михайлова добивалась «обеспечения законности» и права вернуться домой — в Москву, откуда ушли по этапу во время Большого террора ее родители. Начинала она суды молодой и полной сил женщиной. Сейчас Елизавете Семеновне семьдесят семь. Вместе с ней иск подавали ее сверстницы — Алиса Мейсснер и Евгения Шашева. Они тоже потратили на суды почти полжизни.

В годы Большого террора в СССР репрессиям подверглись 3 778 234 человека. Их отправляли на расстрел, на зону, в ссылку без права вернуться домой. В октябре 1991 года в РФ был принят закон, по которому родина обязалась вернуть «детям ГУЛАГа» хотя бы жилье, отнятое у родителей. Спустя 34 года Елизавета Михайлова стала первой, кому удалось выиграть суд в Москве. Выиграть суд, но не добиться квартиры. Алиса Мейсснер и Евгения Шашева до сих продолжают ездить в столицу на заседания, а те откладываются и откладываются.

«С тех пор я так и хожу»

— Ну что вам рассказать? — растерянно начинает Елизавета Семеновна. — Мой папа, Семен Васильевич Михайлов, родился в Ленинграде. Дедушка был наборщиком в типографии Сытина, знал наизусть Маркса. Папа окончил педагогический в Симферополе, там они познакомились с мамой, потом его послали учиться в Москву, в Военно-химическую академию имени Менделеева. В 1935 году у них с мамой было уже двое детей, и папу отправили на престижную работу, начальником отдела кадров в химическом институте, а потом — торговым представителем от института в Азербайджане. Эта работа была очень ответственная.

Елизавета Михайлова. Фото: Полина Руковичкина

Жили Михайловы в хорошей квартире в Выхино. В последних числах декабря 1937 года мама и дочки ждали, что папа вот-вот приедет, что праздник они отметят вместе. Но домой с вокзала он не пришел. Его арестовали возле дома.

— Взяли под руки прямо на улице, — продолжает Елизавета Семеновна. — Мне так мама говорила, меня-то тогда на свете не было, только две старшие сестры… Каждый раз, когда я это повторяю, у меня всё внутри болит. Мама потом водила меня посмотреть, где была наша квартира.

Приговор был — 8 лет. Но родные об этом не знали, писем они не получали. Младшая из двух сестер погибла в октябре 1941 года во время бомбежки. В 1947 году мама и старшая сестра узнали, что отец жив, его освободили.

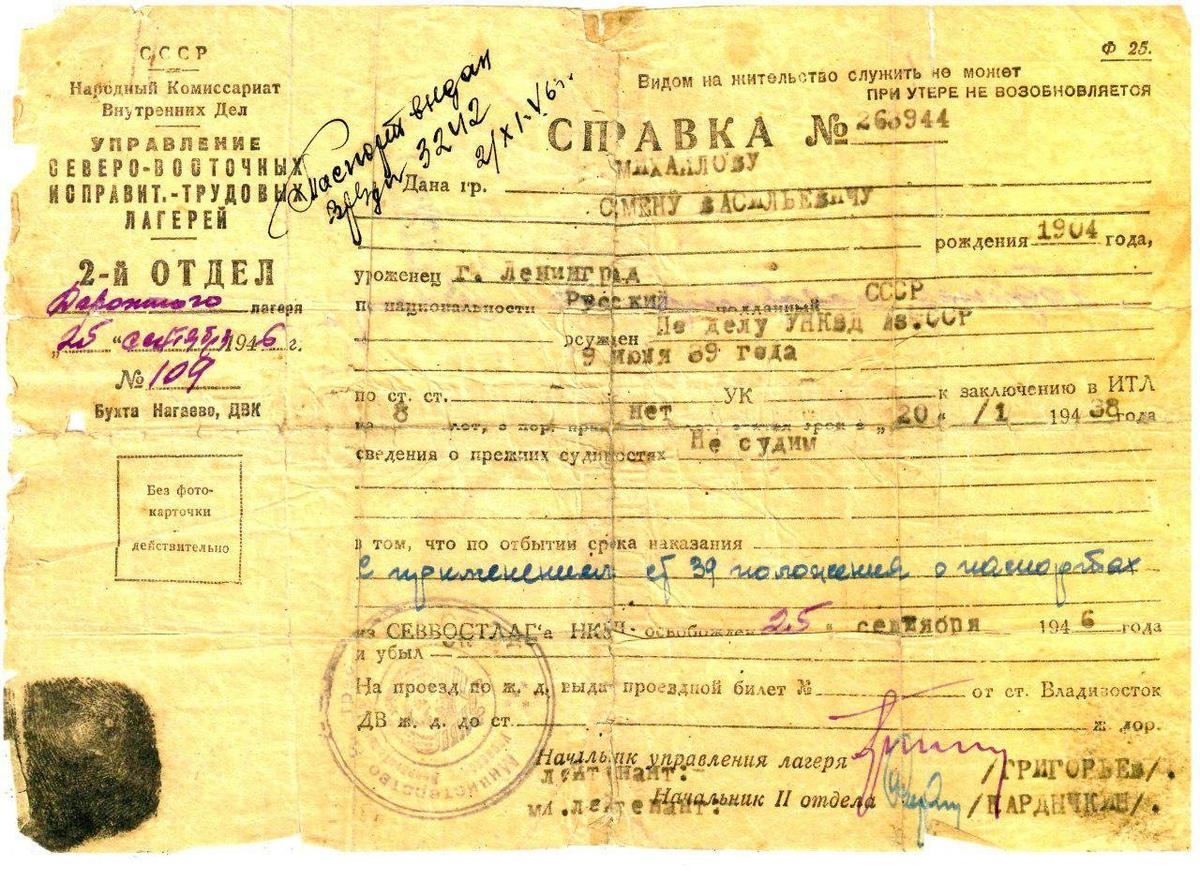

— Отпустили его со страшной формулировкой, — рассказывает Елизавета Михайловна. — Это была так называемая 39-я форма паспортного режима: он не имел права проживать в Москве и еще в 32 городах Советского Союза. Из-за этой справки у него забрали квартиру, а потом нас нигде не брали на жилищный учет. Несколько месяцев папа добирался на перекладных, отпустить-то его отпустили, а надо было еще денег на билет заработать.

Семья переехала в Молдавию, у бабушки с дедушкой был глинобитный дом в Кишиневе. Там в 1948 году родилась Елизавета. В 1949 году отца снова забрали, теперь как ранее судимого «врага народа». Дед в этот день ослеп. Маму, жену «врага народа», не брали на работу. Работала только старшая сестра, инженер-химик. Маленькая Елизавета все время болела, у нее отнялась левая часть лица, и нигде ей не могли поставить диагноз. Отец вышел в 1956-м.

— Он был очень изможден, — говорит Елизавета Семеновна. — Выпустили его с реабилитацией за отсутствием состава преступления, но бороться за что-то, что-то доказывать у него не было сил. Мы остались в Молдавии, больше ехать было некуда.

Справка форма 39. Из личного архива

Елизавета окончила школу в Кишиневе, поступила в мединститут, вышла замуж, родила сына и двух дочек и 31 год проработала врачом. Последние годы — в глухом поселке под Хабаровском, куда отправили ее мужа-строителя. Подробности дела отца она начала выяснять в 1990-м.

— Я очень хорошо помню эту дату, когда для меня все это началось: 12 апреля, — рассказывает она. — Меня направили в Москву в командировку, и я пошла в ФСБ, чтобы выяснить, за что папа сидел. Меня попросили подождать 10–15 минут, потом вызвали и сказали: ваш папа ни в чем не виноват, вы имеете право вернуться в Москву. Только не сказали, что делать и куда идти. Мы стали собирать бумажки методом проб и ошибок. Когда издали закон, что члены семей реабилитированных тоже могут быть реабилитированы, мы с сестрой подали на реабилитацию. Получили ее в декабре 2001 года. А в феврале 2002-го подали документы в префектуру ЮВАО, где жили родители, чтобы нас поставили на учет на получение жилья.

Но чиновники ничего не знали о законе, ничего не понимали в документах. И нас не поставили на учет. С тех пор я так и хожу.

Дети Елизаветы Семеновны выросли и помогали ей «ходить». Семья переехала во Владимирскую область, поселок Золотковский.

— Мы искали, искали, искали, что можем купить на наши деньги, — объясняет она. — Нашли домик. Здесь даже интернета толком нет.

Так прошло 14 лет. В 2016 году кто-то посоветовал Михайловым юристов из Института права и публичной политики. Суды продолжались еще пять лет, одна инстанция отменяла решение другой. Старшая дочка умерла от диабета, потому что в деревне под Владимиром не оказалось врача, чтобы ей помочь.

— И вот в 2017 году в Пресненском суде мы повторно доказали прежнее проживание нашей семьи, — продолжает Елизавета Семеновна. — И меня поставили в очередь. Но только меня поставили в общую со всеми очередь.

Ей тогда исполнилось 68 лет. Номер в очереди был, как она говорит, «54 тысячи какой-то». Потерпеть оставалось всего-то лет двадцать — и можно вернуться в Москву.

«Меня везде шпыняли»

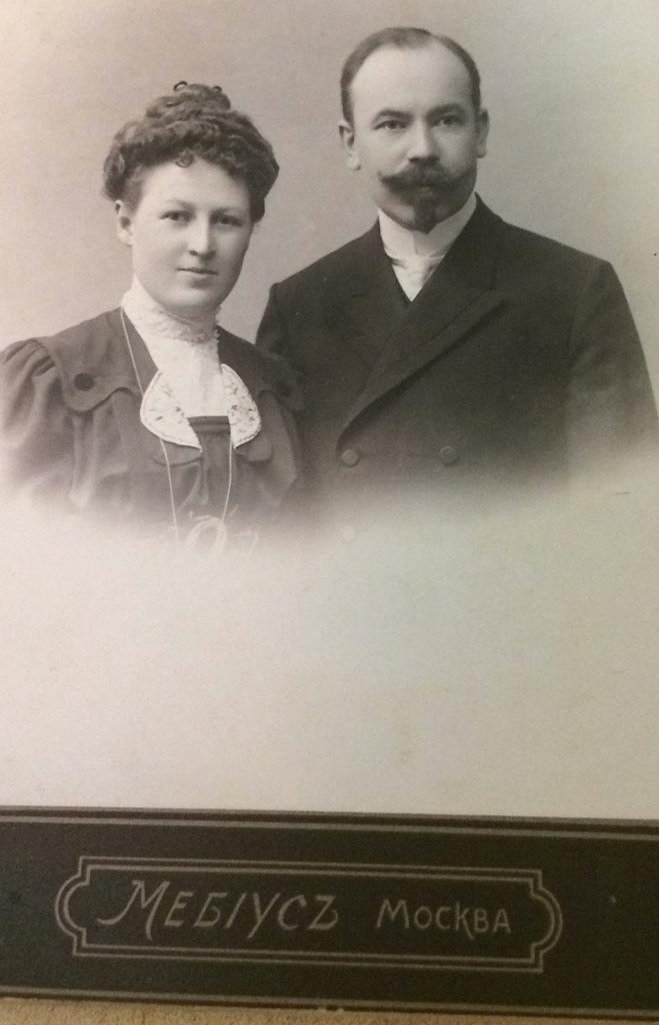

Семья Мейсснер — этнические немцы. Дед Алисы Леонидовны был фармацевтом. Бабушка происходила из семьи Феррейн, владевшей до революции аптечными сетями. Алиса Леонидовна родилась в 1950 году в Кировской области. Там ее мама была в ссылке. Через много лет, когда Алиса Мейсснер с мамой ненадолго в качестве гостей оказались в своей бывшей московской квартире на улице Чаплыгина (бывший Машков переулок), там все еще стоял дедушкин микроскоп.

— В 1941 году, в сентябре, мою маму как лицо немецкой национальности выселили из Москвы, — рассказывает Алиса Леонидовна. — И ее родителей (моих бабушку с дедушкой), и ее младшую сестру, всех выселили в Казахстан. Там дедушка умер от воспаления легких. Бабушку и маму с ее сестрой перевели из Казахстана в Кировскую область на лесозаготовки, и от воспаления легких умерла мамина сестра.

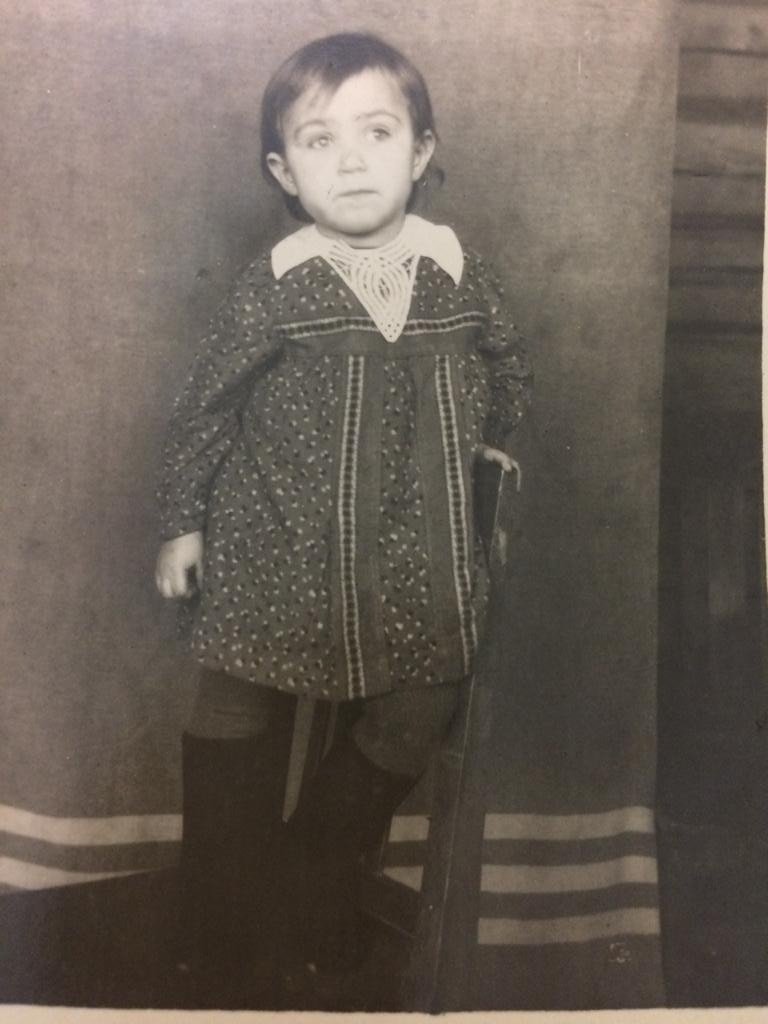

Алиса Мейсснер на спецпоселении. Фото: личный архив

Они жили в Ожмегово — глухой деревне в 300 километрах от Кирова. Почти все соседи были такие же ссыльные немцы. Там познакомились родители Алисы, завели хозяйство — кроликов, потом козу и даже корову. Напополам с соседями построили дом.

— Я ходила в колхозный садик, — вспоминает Алиса Леонидовна. — За это родители должны были платить, и я помню, как мама шла на работу, а мне давала в руки деньги, чтобы я передала в садик. У нас всегда было очень плохо с водой, некоторые колодцы были вычерпаны до дна. Вспоминаю, как папа несколько раз копал колодцы, и только на третий раз там была вода. Его колодец до сих пор существует.

Поселок Ожмегово на берегу реки Камы строили ссыльные немцы и раскулаченные крестьяне. И там, говорит Алиса Леонидовна, была хорошая, добротная школа с печным отоплением, ходили в нее дети и из других деревень.

— Дорога у нас была плохая, — продолжает она. — Но ее и сейчас нет. До железнодорожной станции Верхнекамская мы ездили на лошадях.

После 1956 года, когда нам уже можно было покидать спецпоселение, мама меня возила на каникулы в Москву.

И вот рано утром папа нас вез на лошади, чтобы мы попали на вечерний поезд. Потом мы до Кирова ехали еще сутки. Дня три добирались до Москвы. Сейчас мне ехать до Кирова часов пять. Раньше транспорта не было, но недавно пустили «Газель». Поезд от нас уже не ходит, всё заглохло, предприятий никаких не осталось.

В Ожмегове Алиса окончила школу, а дальше выучилась на руководителя взрывных работ. Другой возможности получить образование не было.

— Пеньки надо было взрывать, — объясняет она свои обязанности. — Вот деревья спилили, а через несколько лет пеньки надо взрывать. Ну а когда замуж вышла, я уже работала десятником. Это когда принимаешь лес: его свалили, привезли в хлыстах, и его не сразу сплавляли по Каме, а надо было в штабеля укладывать. Высокие такие, больше 20 метров. И когда ледоход прошел, лес сплавляли.

Бабушка и дедушка Алисы Мейсснер. Фото: личный архив

В 1988 году Алиса Леонидовна, уже с мужем и детьми, переехала в соседний поселок — Рудничный. Детям надо было учиться, а в Ожмегове школа сначала стала восьмилетней, а потом и вовсе закрылась. И до сих пор они живут в Рудничном.

— Раньше здесь было градообразующее предприятие — Верхнекамский фосфоритный рудник, — объясняет она. — Там мужу давали квартиру.

Сейчас уже этого рудника нет. Была еще колония, но ее тоже закрыли. И не знаю, что будет дальше с поселком. Только частники лес вывозят, а так люди уезжают кто куда. Остались пенсионеры.

В Киров из Рудничного приходится ездить в первую очередь к врачу. Ближе есть райцентр, где на последнем издыхании пыхтит кабельный завод и тоже есть поликлиника, но туда не ходит автобус. Чтобы попасть в Москву на суды, Алиса Леонидовна должна встать в три часа ночи и пешком идти на остановку «Газели», которая уходит в половине пятого. Тогда она успевает на 12-часовой поезд и к утру следующего дня добирается до Москвы. А бывало за эти годы, что в суд приходилось ездить по три раза в месяц.

О том, что семьи высланных могут вернуться в Москву, но надо обращаться в суд, первыми узнали родные мужа Алисы Мейсснер. В 1992 году она тоже стала собирать документы, писать письма в архивы. Через год получила справку, что реабилитирована ее мама. В 1996-м справку о реабилитации дали самой Алисе Леонидовне.

Родители Алисы Мейсснер. Фото: личный архив

— И вот с этим, как мне сказали, я уже имела право на возврат квартиры моей мамы в Москве, — рассказывает она. — И это было что-то. Я прошла все суды, какие могла, в Кировской области, меня везде шпыняли. Потом я нашла адвоката, и надо было каждый раз к нему ехать и каждый раз платить. Наконец суд вынес решение, что мне положена компенсация 4 тысячи рублей, а я только на адвоката потратила 7 тысяч. Потом я в Москве боролась, еще Лужков был. Ездила к одному юристу, к другому, они от меня отмахивались…

Так прошло еще 10 лет. Году в 2014-м, точно Алиса Леонидовна не помнит, ей посоветовали юриста из «Мемориала»*. В 2015-м они подали иск в Пресненский суд Москвы. И вот уже 10 лет продолжается это разбирательство. Очередное слушание, назначенное на февраль, судья перенесла на март, с марта — на апрель.

«Я с пяти лет знала, что такое холмики могильные»

— Последние пять лет мы ездим и ездим в Москву, а Пресненский суд всё переносит и переносит, — говорит Евгения Борисовна Шашева. — В последний раз перенесли с непонятной формулировкой. Департамент имущества Москвы сказал, что в бюджете не заложена такая статья — выплаты детям репрессированных. До этого они говорили, что нам положены квартиры по 33 квадратных метра, а у Москвы таких маленьких квартир нет. Теперь выясняется, что Москва очень бедная, она не может выделить деньги на три квартиры.

Евгения Борисовна живет в Республике Коми, в Ухте. Сюда она переехала с семьей сына из поселка Нижний Одес.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

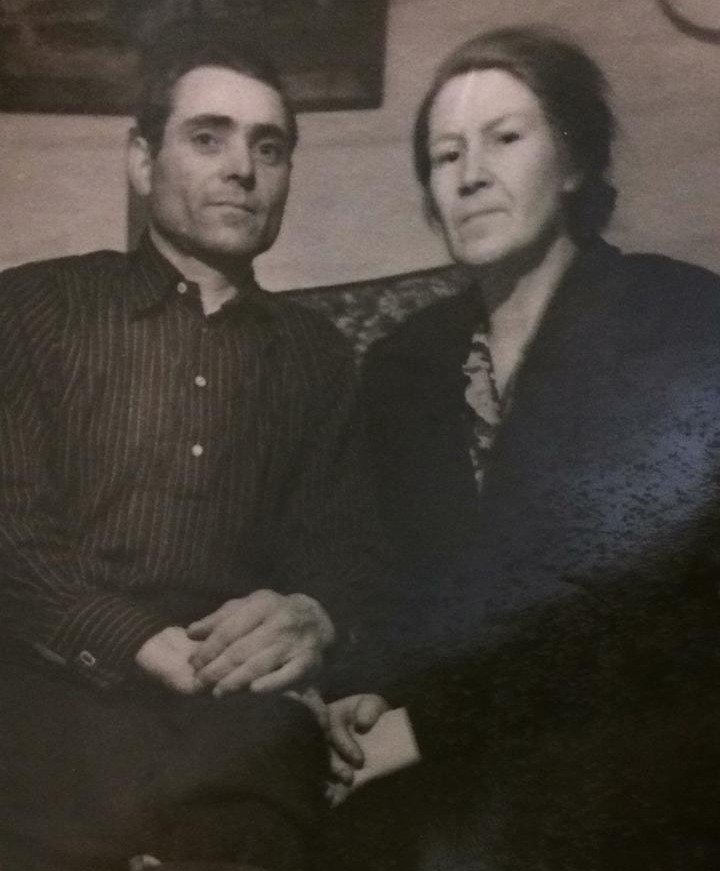

Маленькая Евгения с родителями. Фото: личный архив

— У моих бабушки с дедушкой была двухкомнатная квартира в Козицком переулке в Москве, рядом с кинотеатром «Россия», — рассказывает Евгения Борисовна. — Там они жили с детьми — моим отцом и его братом. Дедушку забрали и расстреляли, он похоронен на Бутовском полигоне. Отца обвинили в шпионаже, 58-я статья.

Когда отца забирали, кто-то успел предупредить его брата, они с бабушкой уехали из Москвы и потом всю жизнь пугались любого стука в дверь. Дедушку реабилитировали посмертно, отца — после восьми лет наказания. Сказали потом, что он ни в чем не виноват, но жизнь сломали.

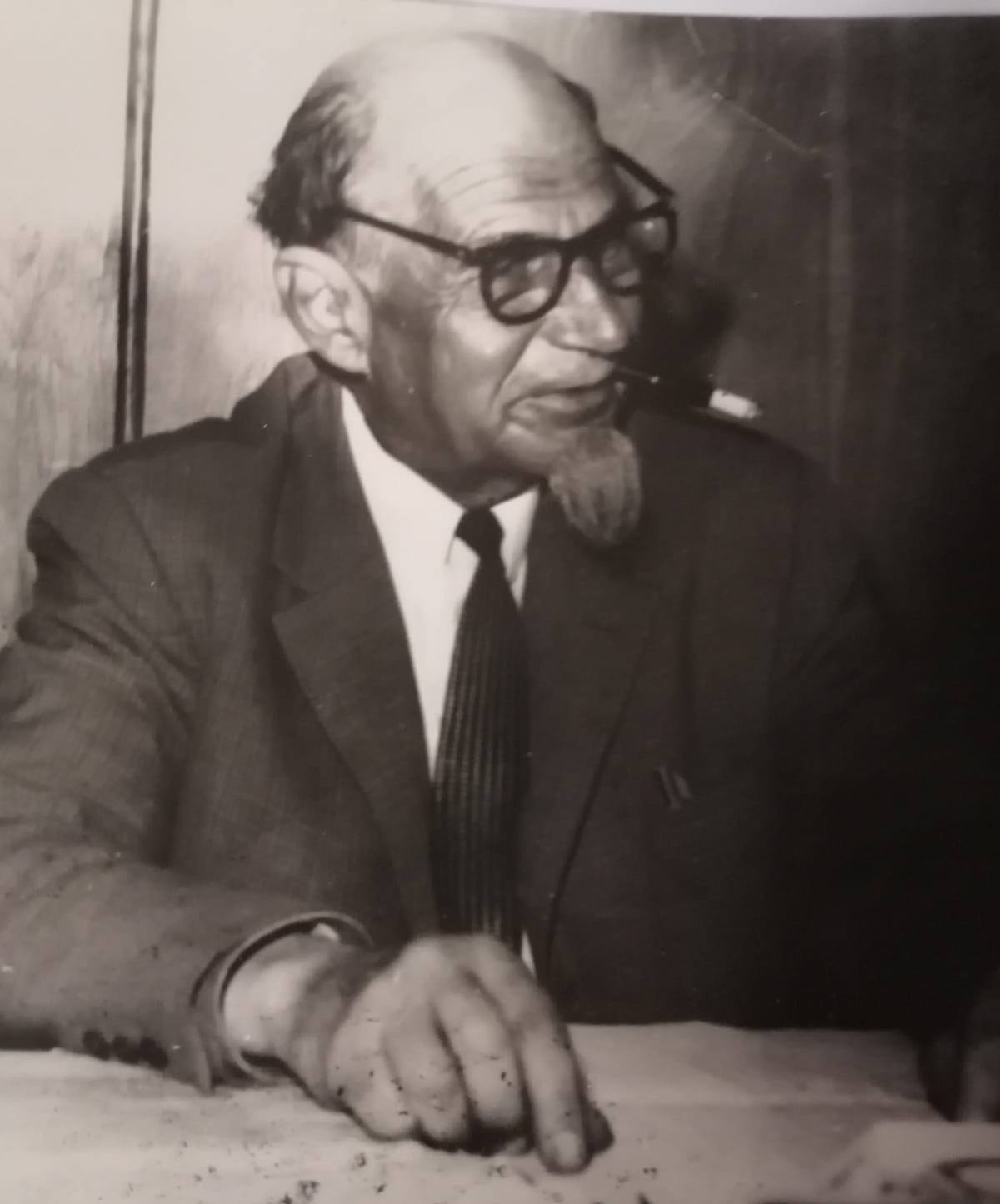

Борис Чебоксаров, отец Евгении Шашевой. Фото: личный архив

Отец Евгении Борисовны был микробиологом. Его обвинили в том, что учебник, который он нес по дороге с работы, чтобы готовиться к экзамену, секретный. Мама окончила винодельческий техникум и была дегустатором вин. Познакомились они в поселке Кэмдин под Ухтой, другое его название — Асфальтитовый рудник. Там работали заключенные лагерного пункта № 5 Ухтижемлага.

— Там добывали асфальтит для взрывных работ, и поселок не был обозначен на карте, — объясняет она. — Мама тоже была ссыльная. Она сначала сидела в лагере в Польше, в городе Торуне, был такой немецкий лагерь «Мокрый». Когда Польшу освободили, маму после фильтрации сослали на Север. За то, что до этого она была в немецком лагере.

Из Коми родители Евгении Борисовны не уехали и после освобождения. Отец очень хотел вернуться в Москву, но у него была справка «минус сто». Закон, по которому люди после реабилитации получили право на возвращение, вышел в 1991 году, но сил на борьбу хватало далеко не у всех. Отец работал главным инженером на лакокрасочном производстве, и детство Евгения Борисова вспоминает как счастливое.

— То есть я не могу сказать, что оно было несчастным, — улыбается она. — На Севере практически каждая семья — ссыльные, если русскоязычные, то где-то кого-то зацепило. Поэтому взрослые старались как-то скрасить нам детство. Сами делали нам детские площадки. Если в каком-то дворе готовили какие-нибудь вареники, то тащили сразу тазик, и все дети ватагой собирались. А мой папа — это для меня вообще был идеал человека. Он ни разу не повысил на меня голос, читал сказки Киплинга в лицах. Он был очень одаренным человеком, писал стихи, прекрасно рисовал акварелью.

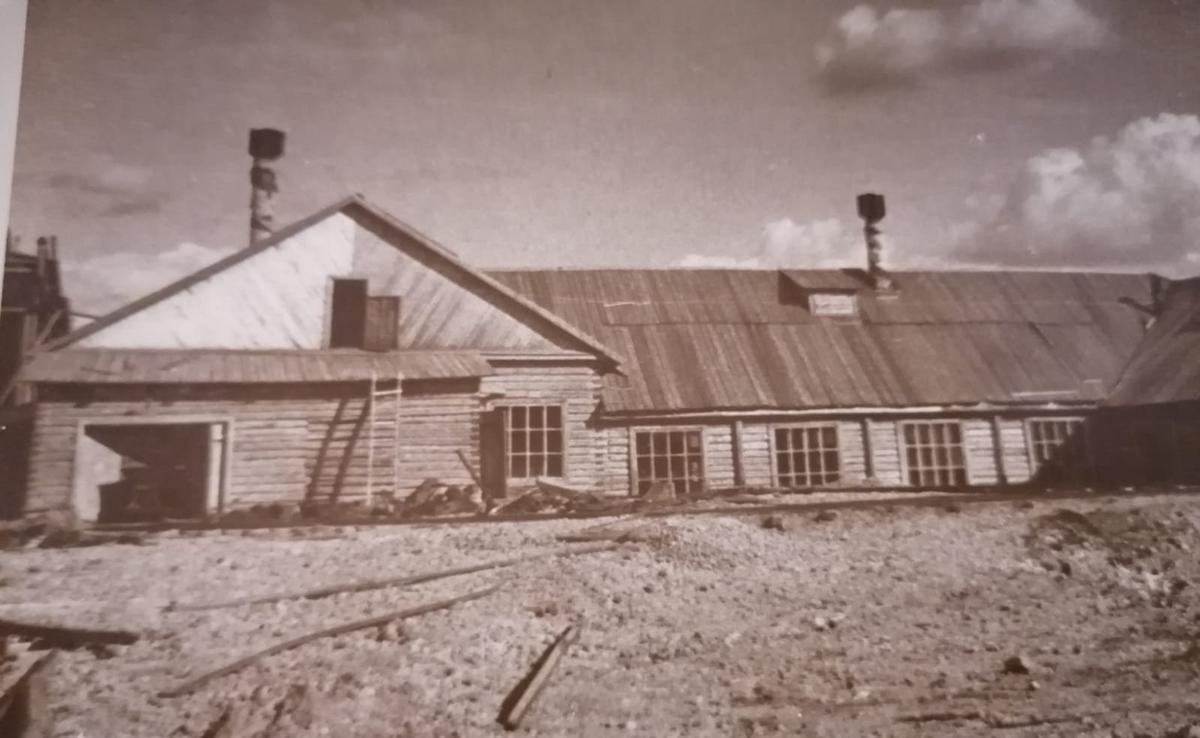

В Асфальтитовом руднике. Фото: личный архив

Когда Женя окончила начальную школу, родителям пришлось переехать в другой поселок, где была средняя. Потом Евгения поступила в Горный институт в Ухте, стала инженером и всю жизнь проработала экономистом. Только переехала еще на 100 километров севернее того места, где отбывал наказание ее отец.

В 2003 году Евгения Борисовна разговорилась со знакомой, и та рассказала, что они, дети ссыльных, имеют право вернуться туда, где жили их родители, и получить квартиру.

— Я же говорю, что здесь с кем ни заговори — он из семьи зэков и ссыльных, — усмехается она. — Знакомая рассказала, что ее подруга сначала получила справку о реабилитации, а потом добилась однокомнатной квартиры. И получилось это у нее в течение года. А я незадолго до этого подавала заявление в МВД Коми, но мне отказали, потому что я родилась в 1950 году, когда отец уже свой срок отбыл. То, что ему не разрешали вернуться в Москву, тогда не учли.

Евгения Борисовна снова обратилась в суд. Это затянулось еще на девять лет. В декабре 2013-го Верховный суд Коми признал ее реабилитированной.

— Справка «минус сто», без которой мне отказывали, всплыла только в Верховном суде. Почему-то ее вдруг предоставили эфэсбэшники. Я вышла и одного из них поблагодарила, он удивился. Причем до этого, когда я смотрела дело отца, справки в нем не было. А тут появилась. Я ее сфотографировала тогда, чтобы не пропала снова. Я не выясняла, откуда она взялась.

Но реабилитация сама по себе не означала возвращение в Москву. Кто-то, говорит Евгения Борисовна, выложил их истории в интернете, и ей позвонили из «Мемориала». С тех пор с ней работают адвокаты.

— Чего только я не наслушалась за эти годы! — горько усмехается Евгения Борисовна. — Мне говорили, что ничем я не пострадала. А я с пяти лет знала, что такое холмики могильные вдоль дороги. Приезжали журналисты, я показывала им этот асфальтитовый рудник, а они смеялись: мол, у вас то «дорога жизни», то «дорога на костях».

Дорогой на костях в Коми называют трассу, идущую из Ухты в сторону Троицко-Печорска. Вдоль нее и шли лагерные опорные пункты, а рядом на руднике работали зэки. Тех, кто умер в опорном пункте, еще могли отвезти на кладбище. А тех, кто падал на смене, закапывали прямо под дорогой и на обочине.

— И вдоль дороги везде, где были опорные пункты, — сплошное кладбище заключенных, — продолжает Евгения Борисовна. — Крестов там не ставили, просто были холмики. Мы с папой как-то пошли за грибами, и надо было перейти этот тракт. Я была подвижным ребенком, прыгала там. А папа мне говорит: не надо прыгать, здесь люди похоронены. Он показал мне это кладбище. Сейчас там даже холмиков нет, лесом всё заросло.

Для Евгении Борисовны суды длятся 21 год. Ей 75 лет, она по-прежнему живет там, куда сослали ее родителей. В Москве ее согласились вписать в очередь на жилье под пятидесятитысячным номером. За 10 лет очередь сократилась вдвое, подождать осталось всего-то пару десятилетий.

— Сейчас нам говорят: должно быть внесено изменение в закон на федеральном уровне, — говорит Евгения Борисовна. — Тогда, мол, Москва примет изменения в своем законодательстве. В других регионах такие законы давно приняты. Даже в Мордовии люди квартиры получали. А Москва — самый бедный, получается, город. У нас на руках уже есть постановление Конституционного суда, где сказано: незамедлительно предоставить жилье. Неужели это ничего не значит?

В Асфальтитовом руднике. Фото: личный архив

«Москва очень бедная»

В 2020 году на сайте change.org собрали 130 тысяч подписей под петицией: необходимо внести поправки в закон, чтобы «дети ГУЛАГа», те, кто родился в спецпоселениях и за 101-м километром, могли вернуться туда, откуда выгнали их родителей. Что не так с законом 1991 года «О реабилитации», где такое право, казалось бы, гарантировано?

— Это в России ключевой и единственный закон, который регулирует компенсации тем, кто пострадал от террора в годы советской власти, — объясняет адвокат Ольга Подоплелова. — Он предусматривает право жертв репрессий возвратиться на прежнее место жительства. У нас в стране и так свобода передвижения, вы можете ехать в любой город по желанию, поэтому смысл этого права для жертв репрессий в том, что государство дает им жилье в порядке компенсации.

Об этом говорила статья 12 в редакции 1991 года: «Реабилитированным лицам и их наследникам возмещается причиненный в связи с репрессиями материальный вред за счет бюджета Российской Федерации». Статья 13 признавала, что люди, «утратившие жилые помещения в связи с репрессиями», имеют право «на первоочередное получение жилья».

— Это же было одно из проявлений репрессий, — продолжает Ольга Подоплелова. —

Людей высылали, а их жилье государство отнимало и перераспределяло. Люди выходили из лагерей, а вернуться им было некуда.

Дети, родившиеся в местах лишения свободы или в ссылке, приравнивались к жертвам репрессий, закон устанавливал для них те же права. Кому-то удалось получить жилье на рубеже 1990-х и 2000-х, но таких, говорит Ольга Подоплелова, были единицы. В большинстве люди и не знали, что у них есть такое право. А если узнавали, то начинался, как в случае в Елизаветой Михайловой, долгий процесс сбора бумажек и справок о том, что их родители действительно подвергались репрессиям, что сами они действительно родились в спецпоселении или на зоне. И пока они эти бумажки собирали, закон поменялся.

В 2004 году Госдума внесла поправки в закон о «Реабилитации». В частности, оттуда изъяли пункт о том, что жилье «детям ГУЛАГа» предоставляется «в первоочередном порядке». Кроме того, обеспечение жильем переложили на регионы.

— Был такой закон «О монетизации льгот», — напоминает адвокат. — Регионы избавлялись от всяких социальных обязательств, и жертвы репрессий тоже попали под эту реформу. Большинство регионов стало приравнивать их к обычным очередникам. И даже для того чтобы поставить их в очередь, они должны были соответствовать требованиям, которые предъявлялись к другим очередникам.

Одним из таких требований в Москве был «ценз оседлости»: человек, добивающийся права на возвращение, узнавал, что должен был вернуться из ссылки 10 лет назад. Именно таким был срок «оседлости».

А речь идет, повторим, о «детях ГУЛАГа», то есть о людях, родившихся не позднее 1956 года, не то чтобы молодых. Право не касалось внуков и других родственников и вообще не наследовалось, а очереди в Москве растягивались на 20–30 лет. Фактически это блокировало само право на возвращение. Создавался порочный круг: чтобы вернуться в Москву, ты должен на непонятных основаниях прожить там 10 лет, но чтобы жить там, ты должен сначала вернуться, а если не доживешь до получения жилья, так родине одной проблемой меньше. Юристы, работавшие с жертвами репрессий, дошли до Конституционного суда.

— Мы оспаривали это неограниченное право региональных властей предъявлять дополнительные требования к «детям ГУЛАГа», — говорит Ольга Подоплелова. — И в 2019 году мы это дело выиграли. Конституционный суд постановил, что никаких дополнительных условий для реализации права на возвращение к «детям ГУЛАГа» предъявлять нельзя. Кроме того, суд сказал, что федеральный законодатель должен сам урегулировать возможность предоставления им жилья. Так, как это было в законе 1991 года. То есть не регионы должны это решать, а Госдума обязана внести поправки в федеральный закон 2004 года. И то, насколько быстро будет предоставляться жилье, тоже должны определять не регионы, а Федерация. Соответственно, и финансирование должно быть федеральным, как это было до 2004 года.

Скоро шесть лет, как Госдума «исполняет» постановление КС. Правительство внесло в Думу законопроект, депутаты добавили поправки, но все это шесть лет ждет своего часа.

— Закон в редакции 2004 года признан неконституционным, то есть он утратил силу, — добавляет Ольга Подоплелова. — Законопроект прошел первое чтение, потом его положили под сукно и больше не рассматривают.

После решения Конституционного суда все, кто был готов воспользоваться правом на возвращение из ссылки, получили возможность снова судиться с государством. Это не только москвичи, среди доверителей Ольги Подоплеловой и ее коллег есть жители и других регионов. Учитывая возраст, не так уж много их осталось в стране. В столице их очередь подойдет лет через тридцать.

— В Москве сейчас очередь — 22 тысячи человек, — замечает адвокат. — И это не жертвы репрессий, а просто москвичи, которые хотят получить помощь от государства.

Наши доверители хотят получить то, что когда-то незаконно отняли у их родных. У государства перед ними долг. Прошло почти 35 лет, как существует закон, а государство им долг так и не вернуло.

В 2024 году (к удивлению многих) к этой истории подключилась прокуратура Москвы. Проверив обращения Елизаветы Михайловой, Алисы Мейсснер и Евгении Шашевой, она признала, что отказы им в предоставлении жилья незаконны, и подала иск в Пресненский районный суд. И вот 13 января суд, опираясь на постановление КС, вынес первое решение, обязав московскую мэрию обеспечить Михайлову жильем «путем предоставления социальной выплаты», проще говоря — суммы, достаточной для покупки в Москве однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра. В силу решение не вступило, мэрия его оспаривает, настаивая на том, что нет такой нормы в федеральном законодательстве.

— Москва просто не хочет тратить на «детей ГУЛАГа» ни копейки, — объясняет Ольга Подоплелова.

Иски в защиту всех трех женщин были поданы одновременно, но случаи Алисы Мейсснер и Евгении Шашевой до сих пор не рассмотрены. Словно судья хочет посмотреть, чем закончится в следующей инстанции кейс Елизаветы Михайловой. Раз в месяц судья переносит заседания, и 75-летние женщины снова собираются и едут в Москву. Одна — из Ухты, другая — из деревни под Кировом.

* Признан в России «иноагентом» и ликвидирован.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68