Любой или почти любой человек, пишущий о книгах, наверняка испытывает мучительное чувство несоответствия этого приятного занятия происходящим событиям. Вокруг — неподдельное чувство ужаса, а в книгах кипят придуманные страсти придуманных персонажей. Говорить банальности про предназначение литературы здесь не будем, просто отмечу, что к выбору книг сейчас приходится относиться как можно внимательнее, вылавливая из их моря те, которые прилегают к сегодняшнему времени.

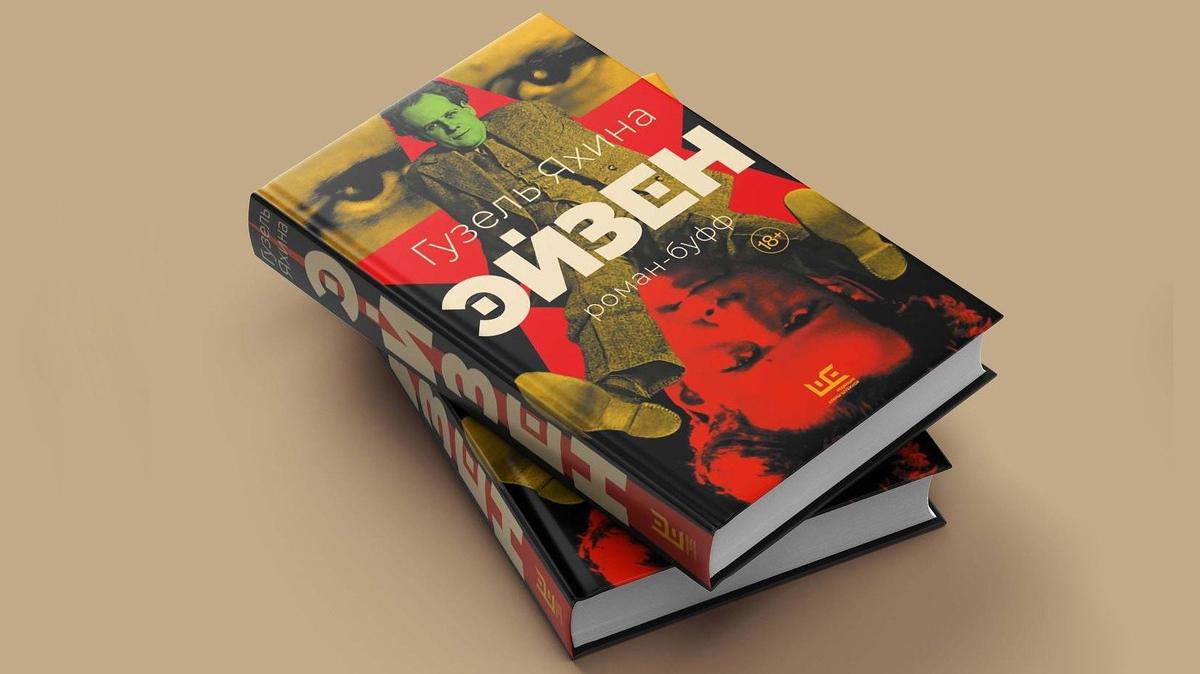

Только что вышедшая книга Гузель Яхиной как раз из таких, хотя, казалось бы, роман-буфф «Эйзен», анатомирующий историю великого режиссера Сергея Эйзенштейна, не предполагает жгучей актуальности. Если, конечно, не считать таковой больные вопросы, важные во все времена: власть — над собой, над другими, над временем; отношение художника с искусством, со зрителем, c моралью и будущим; трагедия одиночества артиста и его жажда славы…

Звучит высокопарно, но роман тем и хорош, что поиск ответов на них погружен в бурную стихию жизни — только успевай поворачиваться: от трагедии к бурлеску, от уныния к бодрости, от истерики к смирению, от лирики к сарказму… И все бесчисленные оттенки эйзенштейновской натуры автор препарирует тончайшими средствами, среди которых — психология (Гузель оканчивала аспирантуру психологического факультета): уж больно причудливый герой ей достался.

Заболев им еще в ранней юности, Яхина прошла путь от безоглядного восхищения до трезвого понимания его человеческого, мягко говоря, несовершенства.

Погрузившись в тайны эйзенштейновского ego с помощью архивов, дневников, переписки, бесчисленных статей, воспоминаний друзей и недругов героя, она попала в бездны времени, это его «я» калечившего.

Одну за одной снимает она бесчисленные маски, которыми герой бесконечно жонглировал, скрывая суть и защищая потаенную свободу.

Если Эйзенштейн без устали разгадывал загадку, как добиться власти над зрителем, то автор внимательно нащупывает шов между грандиозным даром, великолепным умом, сногсшибательным интеллектом творца и мелковатостью характера, имморальностью и бездушием человека. С неподкупностью идеального судьи она исследует натуру художника, при жизни названного гением.

Сейчас ни один уважающий себя психоаналитик не обойдется без вырытой из детства пациента травмы, но в случае Э. для писателя она очевидна: Мама. Красивая, эгоистичная, лицемерная — ее внимания больше всего на свете жаждал сын в детстве. Ел, пил, учился, играл, рисовал — всё для одобрения женщины, как мало кто умевшей притянуть и оттолкнуть человека. Это ее свойство сын унаследовал сполна и во взрослой жизни с лихвой выместил на женщинах свои детские переживания. «Череда его любовниц — и настоящих, и мнимых — была длинна, как очередь в ГУМ за импортными галошами, но ни единого раза и никому Эйзен не мог сказать искренно «Люблю»». Особенно показательна история с актрисой Телешевой, которой одной хватило бы на захватывающий роман. Отношения с женой — да, у него была жена Пера — определялись тем, что без нее он не мог справляться с бытом и вообще жить, но лишь потому, что она смирилась со всеми своими ролями: «граммофона для похвал, мусорного ведра для жалоб и пьедестала для самооценки Эйзена».

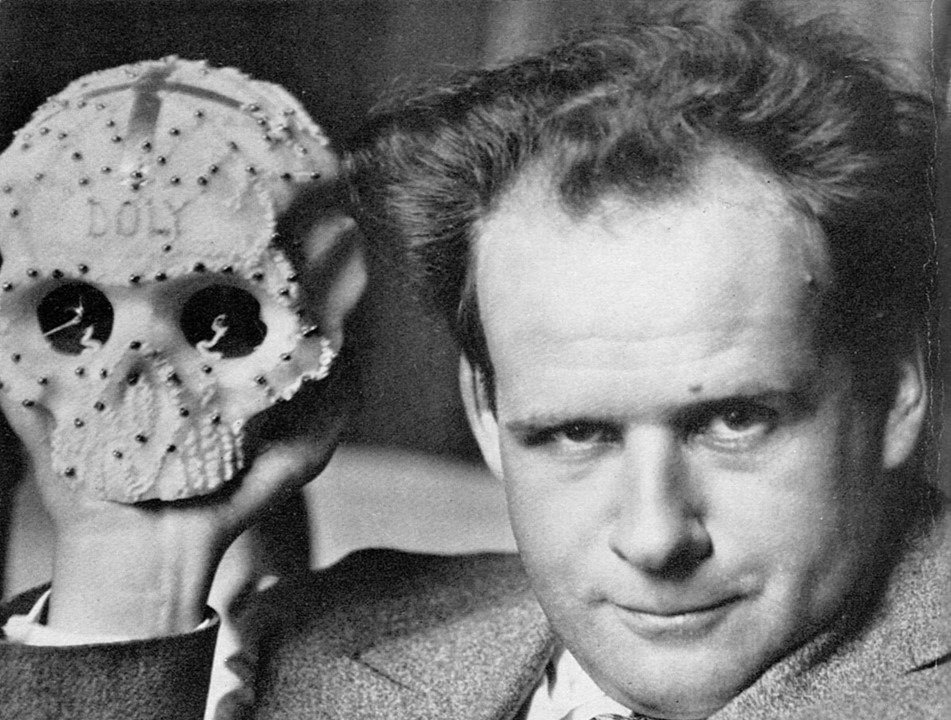

Сергей Эйзенштейн. Фото: соцсети

«Вы ненавидите женщин» — это были первые слова оператора фильма Тиссэ после просмотра смонтированного «Октября». И действительно, женщины в картине все были — карикатуры, «притом что привлекательных мужских героев имелся целый ряд: тут и матросы-великаны — с прозрачными нордическими глазами и просветленными лицами; тут и рабочие — со скулами лепными, как у эллинских богов». Про «непонятную ориентацию», как сам Э. писал своей жене, автор упоминает с безупречной деликатностью, видя в ней не столько сексуальную проблему, сколько душевную драму в жертву искусства: «Несколько попыток завершились неудачно, и Эйзен решил прервать эксперименты, подведя солидный аргумент, заимствованный у любимого Леонардо. Воздержание — сбережение всех жизненных сил, включая любовные, для использования только и исключительно в творчестве».

Под конец короткой жизни режиссеру хотелось снять прекрасную вещь, «сотканную из нежности и печали», но подумать ему было велено не о любви, а об образе врага. «Биография Ивана IV, прозванного в народе Грозным, была необходима для исторической реабилитации важной фигуры. И уж кому доверить это возрождение из тьмы веков, как не тому, кто давно перешел с Историей на «ты»? Кто смыслы политические обоняет лучше самой чуткой охотничьей собаки? Кто мастерит умело, так что восторгается твореньями и стар и млад, от сохи и до профессорской кафедры?».

Яхина пишет про роман Э. с историей, ставшей для него «и темой, и методом, и палитрой самых возвышенных чувств для раскраски сюжета».

Кадр из фильма «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна

Умение Яхиной вписать в один эпизод целый характер, делает роман столь многозначным, что иногда теряешься среди обилия смыслов. Одной из самых говорящих стала сцена, возвращения Э. домой после того, как он узнал от Жданова об оказанном ему доверии сделать картину о Грозном. Он входит в комнату и первым делом отворачивает к стене посмертную маску Пушкина, царившую среди вещей в квартире. Этого показалось мало, стал ставить ее на шкаф, но уронил, и она разлетелась на мелкие осколки: «Тем легче будет работать, утешил себя».

В одной фразе — вся предстоящая трагедия: понимал, какой ракурс ему предлагается, в какую гибельную борьбу вступят его сердце и разум, но не снимать не мог. Глава «Покаяние», посвященная сьемкам «Ивана Грозного», — исторический очерк со взглядом на фигуру царя с разных сторон. И не только на Грозного.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«Главный зритель страны не смыслил в законах искусства, но законами реальной политики владел виртуозно, знал: чем чернее предстанут окружающие недруги, тем белее и невиннее — сам герой». …Эйзен расписал сценарий: сто сцен, созданных при свете сияющего алма-атинского светила, являли Ивана IV истинным Царем-Солнце — светочем истории отечества, собирателем земель русских и могучим единодержцем… Сердце переписало: двести сцен, придуманных при свете серебряной алма-атинской луны, показывали Ивана IV упырем, тираном и сатрапом, изувером без Бога в душе, что несет одни только несчастья… Эйзен сжег эти двести сцен».

Это к разговору об актуальности романа Яхиной. Нынешнее возвеличивание Грозного идет рука об руку с обелением Сталина, затаптывая правду о делах и того, и другого. Одна из самых пронзительных и страшных страниц — арест близкого друга Э., писателя Исаака Бабеля. Боец Гражданской и военкор Бабель не сдавался в Сухановке, спецобъекте для особо крепких орешков, немыслимых десять дней — десять дней отрицал вину на допросах, длившихся по трое суток. Задумав книги про коллективизацию и про ЧК, он был обречен — «немыслимо, что мог написать!.. Узнает ли кто-нибудь и когда-нибудь, что было в тех пятнадцати папках и восемнадцати блокнотах», изъятых при обыске? Тема врага в жизни и в искусстве была крайне важна для Сталина.

«О, сколько же врагов накопил за жизнь и сам Эйзен! Вернее, тех, с кем хотел бы поквитаться. Сделал это уже не раз и во всех фильмах, но мести никогда не бывает много. Метод известный: недругов политических, что обязаны быть в картине по идейным причинам, изобрази — хоть внешне, а хоть характером — похожим на личных обидчиков».

Выпускница сценарного факультета Московской школы кино Гузель Яхина о секретах мастерства знает не понаслышке. Ее умение менять регистры с иронического на лирический, с возвышенного на ернический, с глубокомысленного на язвительны наполняет повествование жизнью, освобожденной искусством от мусора бессмыслицы. Слова, которые она отбирает, точны, не затерты, осмысленны.

Гузель Яхина. Фото: соцсети

Кому-то роман покажется слишком многословным, но вдохновение часто не знает удержу. А главное, создает образ, который не затмить самыми фактологически безупречным статьям о жизни и творчестве Эйзенштейна.

И не только его. Гениальный учитель Мейерхольд, уникальный кинооператор Тиссэ, вечный соперник Дзига Вертов, главный предатель Григорий Александров, злокозненный директор Мосфильма Шумяцкий Безжалостное понимание, сочувственность взгляда, взволнованность судьбами создает портреты, которые ярче цифр и дат сохраняют историю в памяти современников и потомков.

Наверняка писателя упрекнут в выдумке — настолько трудно поверить в то, что об исторической личности можно рассказать так объемно, не ударившись в фантазии. Однако если подойти без предвзятости, а довериться впечатлению, то оно наверняка пересилит подозрения и откроет читателю новые миры.

В первую очередь — мир высоких идей, которыми кипел Эйзенштейн. Однако «универсальной валютой советской страны давно уже стали не рубль, а эмоция… — с пылу с жару из горячечного сердца, мимо мозга, без малейшей примеси мысли — вот что было в ходу». Мимо мозга — Э. не мог, разве что в исключительных случаях. Например, с Мейерхольдом.

Как только Мейерхольда арестовали, его близкие кинулись прятать архив. И решились просить Эйзена. Тот согласился без промедления. Растворив огромный массив среди своих вещей, он стал ждать ареста. И о чем же подумал этот рискующий жизнью человек, заслышав ночные шаги в своем доме? «Хорошо было бы вылезти из-под одеяла и накинуть халат… Если убьют сразу — труп найдут голым, в одних трусах. Какой позор». И это столкновение внутреннего бесстрашия и внешней суетности отражено в романе во множестве тонких наблюдений над текстами, фильмами, эротическими рисунками бурно одаренного человека.

Говорить об Эйзенштейне можно бесконечно, что и делали друзья и враги всю его жизнь. Творческая Москва, эвакуационная Алма-Ата, кремлевские приемы, сценические площадки — везде и всегда он был в центре внимания. Качели между заоблачным успехом «Невского», принесшего режиссеру орден Ленина и Сталинскую премию, степень доктора искусствоведческих наук (без защиты диссертации), должность худрука «Мосфильма», и унижением после провала «Бежина луга» раскачивают повествование так, что дух захватывает.

Не оправдывая, не обвиняя, не судя своего героя, но сочувствуя ему, потому что без сочувствия нет искусства, Гузель Яхина расцветила свое кино трагедией, комедией, увлекательным экшеном, веселой карикатурой, глубокомысленным размышлением так убедительно, что вслед за Эйзенштейном, работавшим Русь XIII века, может заметить: «Как расскажу о них — в то и поверят». И ведь рассказал — и ведь поверили!».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68