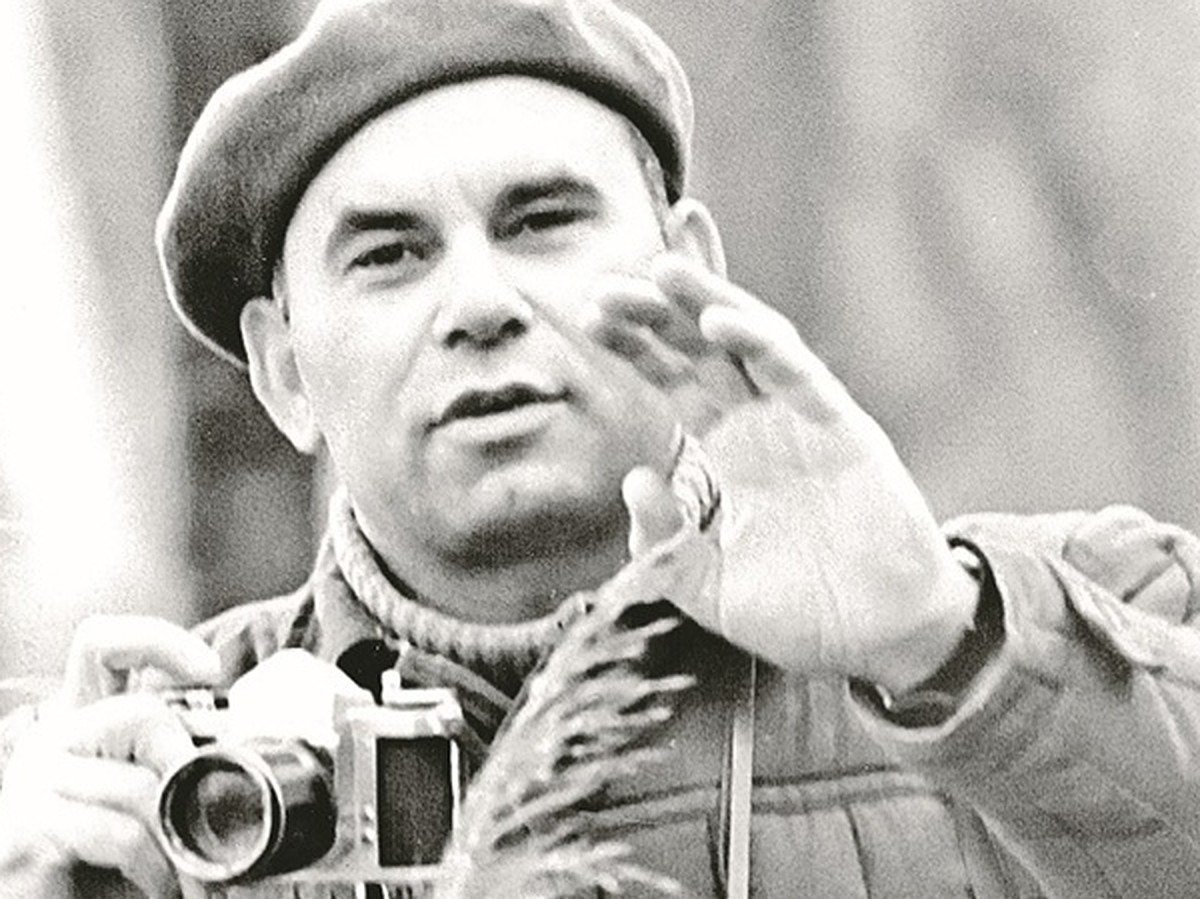

Василий Песков. Архивное фото

В 2024 году комиссия Правительства Москвы поддержала ходатайство редакции «Комсомольской правды» об установке мемориальной доски памяти Василия Пескова на доме по адресу Верхняя Масловка, 11, где Песков прожил 50 лет и где нынче её установят.

31 августа 1999 г. Вторник. Порхов.

Всё не выходит из головы телефонный разговор с Васей Песковым перед моим отъездом в Порхов. О лесных пожарах. Сколько в его мягком, перекатывающемся со слова на слово воронежском говорке почти физической боли за выгорающую Россию! Здесь, в псковских краях, увидел горящие, задымлённые до невозможности дышать леса воочию. Это страшно.

Всё, что потом стало васиными книгами, выходило сначала на страницах «Комсомолки». В «Окнах в природу». Или в его сериалах-путешествиях по стране и миру. Или в отдельных публикациях-событиях, таких, как «Отечество». Но и от перечитывания всего этого в его книгах, тоже теплеет как-то на душе.

Моя любимая у него книга — «Лесные глаза». А в ней — очерк «Средняя полоса». А в нём — строки о неповторимой повторяемости цепи природных перемен в среднерусской природе:

«…На вопрос о «лучшем месте на шарике» я всегда говорю: средняя полоса. Рязанские поля и берёзы возле Оки, калужские и тульские перелески с тихой водой в маленьких реках. Подмосковье, владимирские просёлки, земли тамбовские и воронежские, где леса иссякают и начинаются степи, — это всё в обиходе мы зовём средней полосой, имея в виду широкий пояс России, идущий с запада до Урала.

Я очень люблю этот пояс. И объяснения в этой любви, думаю, понятны всем, кто сумел приглядеться к неброской, но тонкой красоте Средней России, до самых глубин понятой Левитаном, Нестеровым, Чайковским, Тютчевым, Фетом, Есениным, Паустовским».

Вот и на этот раз взял я с собой в Порхов с двумя-тремя малоформатными книжками для отрадного чтения и «Лесные глаза». А тут такое… Выжигают эти самые лесные глаза, гнёзда, лежбища, берлоги, левитановские рощи, шишкинские корабельные боры. Выжигаются целые деревни. И некуда податься враз впавшим в непроходимую нищету погорельцам от родных пепелищ.

Отрадные книжные строки вступали в контраст, в непримиримость со всё испепеляющими лесными пожарами. Особенно больно было от того, что чаще, чем независимые от человека природные, климатические причины, геростратову роль поджигателя играл здесь сам человек. Не только тот, конкретный, что не загасил за собой костёр на лесной поляне. Это ещё и «успешные менеджеры», действительно «успешно» доведшие страну до дефолта, и многоголовый спрут там, на самом верху государевой власти, для которого национальные богатства России, в том числе и лесные, — лишь резервуар для выкачивания сверхприбылей. Видали в гробу они все эти лесные глаза и речки нашего детства! Вот от чего нестерпимо болит душа!

Так родились сегодняшние стихи.

«Свеча горела на столе,

Свеча горела».

(Борис Пастернак. «Зимняя ночь». 1946 г.).

Леса горели на Руси.

С весны по осень

От неприкаянных осин

До горних сосен

Лихое пламя на корню

Всё пожирало.

Плясали девки ню и ню

В бордельных залах.

И у чиновников в Кремле

Жирели выи.

Что им за дело, что в золе

Моя Россия?

Что люди в горький час беды,

В мор, в голодуху

Лепёшки печь из лебеды,

Глушить сивуху

И шить гробы из парусин

Поднаторели?!..

Леса горели на Руси,

Леса горели.

P. S. 2025 г.

Василий Михайлович Песков умер 12 августа 2013 года. А ещё раньше, когда у него были уже все премии, коими могла быть отмечена в нашей стране газетная братия, — от «Золотого пера» Союза журналистов до Ленинской премии, российская власть прибавила к ним ещё и премию Президента РФ по журналистике за 1997 год. И у нас в «Новой» на планёрке зашёл тогда разговор: хорошо бы поздравить Василия Михайловича, кого попросить? Говорю: «Давайте я напишу». — «Давайте», — говорят.

В спешке — писать ведь в номер пришлось — набросал такой текст:

У меня предложение: внести в «Книгу рекордов Гиннесса» «Окно в природу» Василия Пескова — самую долгоиграющую в истории авторскую газетную рубрику.

СТАТИСТИКА. За тридцать лет своёй жизни она появилась на страницах «Комсомолки» около 1200 раз, а последние 7 лет выходит регулярно, без единого пропуска. Но есть ещё одно измерение. Недавно Василий Михайлович получил в подарок самиздатовский трёхтомник «Окон». Приславшая его женщина написала, что вырастила на них сначала сына, а потом и внука хорошими людьми.

ЗАГАДКА. Почему бесхитростные рассказы о природе, в которых «всё понятно, всё на русском языке», регулярно берут первые рейтинговые места в сегодняшней массовой газете, разговаривающей с читателем в основном в стёбовой манере?

Стёб, по определению словарей, — это «ернически-агрессивное, отчасти парадоксальное поведение, мышление, отношение к чему-либо, соответствующий стиль в литературе, живописи, кино». Так вот, Песков буквально каждой своей строкой, противостоит нынешней стёбовой жизни. И не в дефиците ли, даже в острой сердечной недостаточности в нашем бытии именно такого, душевного, доброго отношения, на первый взгляд, к природе, а по существу к людям объясняется его востребованность — вчера, сегодня, всегда?

Из всех щелей и трещин наших разваливающихся первооснов попёрла циничная, самообнажающаяся пошлость. А он ненавязчиво напоминает: люди, живите по красоте, по чистоте, по правде, по совести.

В чести нынче мистика и невежество, колдуны и астрологи. Большие деньги прокручиваются в этом тёмном царстве. А он «старомодно» зовёт к науке, к точному знанию о природе.

Нас методично и последовательно приучают к обыденности убийств в Чечне и на столичных улицах, к мысли о том, что жизнь человека не стоит ни копейки. А он упрямо утверждает: жизнь драгоценна и самоценна в любом её проявлении, от былинки и зверушки до венца творения — человека.

И вот вдруг оказывается: именно это напоминание о простых истинах, вечных ценностях необходимо нам сегодня, как выводящий из удушья бездушия глоток живого воздуха. Как окно в нашу душу.

ОТКРЫТИЯ. Путешествуя вместе с Песковым по континентам и полюсам, мы открывали свою планету. Но прежде всего открывали себя. И оказывалось вдруг, что рядом с человечеством, преодолевшим в ХХ веке земное тяготение и вышедшим на космические орбиты, где-то в таёжных глубинах существует странное первобытно-старообрядческое бытие семьи Лыковых, не ведающей даже, какое у нас нынче тысячелетье на дворе. Он, автор «Таёжного тупика», год за годом доносил до нас такую простую, но далеко не очевидную истину: любая человеческая жизнь требует поддержки, защиты и уважения. И такая — тоже. И мы близко к сердцу приняли судьбу этой семьи, неожиданно открыв в своих огрубевших сердцах неприкосновенный запас сострадания и доброты.

Может быть, самым запавшим в душу осталось путешествие по «Речке моего детства» — от истока до устья. Ведь у каждого из нас есть своя такая речка.

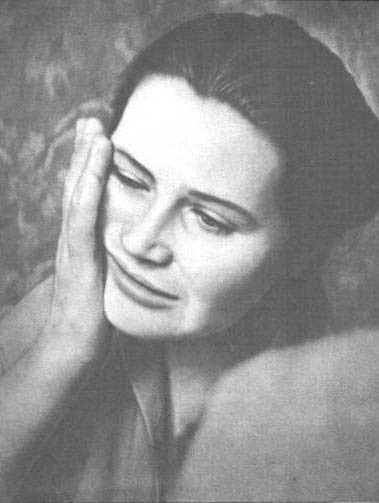

Говорят: газета живёт один день. «Окна в природу» и многое другое из написанного и отснятого Песковым оказалось не временным, непреходящим. Как то окно, что светится в левитановском «Над вечным покоем». Как тот — остановись, мгновение! — прекрасный песковский снимок Вали Гагариной в день первого полёта человека в космическое пространство.

На следующее утро это появилось в «Новой газете». Днём позвонил Песков. Благодарил за публикацию. Потолковали о том, какое надругательство вершится у нас нынче над природой. Особенно над среднерусской. Особенно над подмосковной. Потолковали по душам. То есть, чертыхаясь. Хотя характер у Васи и мягкий…

Голубой зал редакции был не только местом, где проходили заседания редколлегии, летучки, знаменитые «четверги» и «фронтовые землянки». Это ещё была и наша исповедальня. Традицией были рассказы об интересных командировках. Неоднократно слушали мы там и устные «отчёты» Пескова о его путешествиях. С деталями, не всегда потом попадавшими в печатные тексты.

Ну вот, например, рассказ о том, как на Камчатке он плыл по бурной реке на весьма ненадёжной лодке с не менее ненадёжным проводником из местных жителей. Тот всё время пел бесконечную заунывную песню, в такт ей раскачиваясь сам и раскачивая лодку. Время от времени он прерывался, чтобы сделать пару глотков из какой-то бутылочки. И после каждого прикладывания к ней песня становилась всё громче, раскачивание лодки всё сильнее.

Опасаясь, что добром это не кончится, Песков поинтересовался, что у него в этой самой бутылочке. И услышал: «Мухоморчик, однако…».

Видели бы вы лукавую васину физиономию во время этого рассказа!

После его смерти на первом и втором телеканалах прошли поминальные встречи, собравшие знавших его людей. На одной из них Владимир Губарев рассказывал, как Песков оказался на первых позициях в освещении полётов наших первых космонавтов. Когда «Комсомолке» стало известно время старта первого «Востока» и то, что первым будет или Гагарин, или Титов, поступили просто: у квартиры Титова дежурили Ярослав Голованов и Илья Гричер с фотоаппаратом, у квартиры Гагарина — Василий Песков с фотоаппаратом и Тамара Кутузова. Дальше всё ясно…

Валентина Гагарина в день старта, 12 апреля 1961 года. Фото: Василий Песков

Первый репортаж — из квартиры Гагариных. Дата: 1961 год, 12 апреля. Следующие будут уже из района приземления и с борта самолёта «ИЛ-18» № 75717, летящего в Москву. Все эти репортажи вошли в книгу «Шаги по росе». И теперь многие в искренних словах прощания говорили: первый встретил Гагарина, первый взял у него интервью, забывая, что Василий Песков был в те исторические минуты не один. Сам он никогда этого не забывал. И под репортажем из квартиры Гагариных стоит сноска: «Написан вместе с О. Апенченко», а из района приземления: «Написан совместно с П. Барашевым».

О первой сноске следует сказать особо, ибо речь идет о человеке, который по праву должен быть поставлен первым в довольно длинном ряду первоклассных журналистов, освещавших то, что потом назовут Утром космической эры. Это Тамара Кутузова, она же — Ольга Апенченко (Ольга — псевдоним, фамилия — подлинная, вторая, по мужу). Не без помощи Е. Фурцевой и генерала (впоследствии маршала) Ф. Агальцова

ей удалось «внедриться» в первый отряд космонавтов при самом его рождении под видом не то уборщицы, не то официантки, не то лаборантки, и когда все другие газеты вынуждены были довольствоваться дозированной, дозволенной к публикации информацией, «Комсомолка» дала серию блестящих её материалов о том, как готовился гагаринский полёт.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Подобный опыт непосредственного знакомства с космической «кухней» имел в редакции, пожалуй, только Ярослав Голованов. Не случайно Сергей Павлович видел в нём первого журналиста, которому суждено будет вести прямые репортажи из космоса; не сбылось — слишком ранняя смерть Королёва поставила крест на этой идее. И совсем не случайно Песков, оставив в космической журналистике тёплый, человечный след и сохранив дружеские отношения с первыми космонавтами, передал эстафету именно Ярославу. А сам вернулся из космоса на Землю, к её лесам и рекам, зверям и птицам.

Как он относился уже в новые времена к «Шагам по росе», второй своей книге, принёсшей ему и всесоюзную славу, и Ленинскую премию? У меня есть возможность ответить на этот вопрос.

Первая командировка от «Комсомолки» была у меня в родные отцовские края. Там, под Ржевом, работала ОПМС-8, опытная путевая машинная станция, ставшая всесоюзной базой учебной практики для студентов транспортных вузов. Я познакомился там с замечательными ребятами, говорившими о себе: «Мы — республика на колёсах». Они в корне перевернули мои представления о железных дорогах. Раньше думал, что это единая, неразрывная сеть кровеносных артерий страны, разрыв которых, во время аварий, например, смерти подобен. А оказалось, что в любую данную минуту эта система представляет собой множество отрезков пути, по которым следуют поезда, другое множество — как раз разрывов, где многочисленные ПМС, пользуясь временными «окнами» между прохождением поездов, занимаются «лечением» железной дороги — снимают решётку старых путей, заменяют их новыми рельсами и шпалами. Условия — как на фронте: разбейся, но к прохождению очередного поезда по расписанию всё должно быть готово. Причём, на самом качественном уровне. Мои новые друзья, студенты и их мастера, с задачей справлялись неплохо. За отпущенные им три часа успевали полностью обновить 1,6 километра железной дороги.

Увидев в вагончике у одного из них песковские «Шаги по росе», посожалел вслух: только что прочёл эту книгу, она мне очень понравилась, но вот купить её пока не удалось. Неосторожно, опрометчиво посожалел: хозяин книги, которому, по всему видно, она тоже была дорога, тут же подарил её мне с трогательной надписью.

Много лет спустя я показал эту надпись Пескову.

Он вынул авторучку и сделал приписку: «Да, это всё я написал, будучи юным и во многом наивным. Но это моё дитя. И я, конечно, его люблю».

Сегодня и на газетных страницах, и на телеэкране приводятся многочисленные свидетельства того, что все свои встречи «на высшем уровне» (а к нему, действительно, благоволили все наши вожди), независимо от того, какие политические ветры веяли над Россией, он всегда использовал поддержку и генсеков, и президентов для защиты какого-либо конкретного природного объекта. Масштаб самого объекта мог быть разным: от заповедного леса в вологодских или псковских краях до озера Байкал.

Он был великим тружеником и солдатом на передовой защиты, охраны нашей природы. Но мне кажется, ещё ждёт осмысления та неоценимо-позитивная роль, которую он играл, может быть, в главном общечеловеческом конфликте, охватившем планету во второй половине ХХ-го и первой — ХХI-го веков. В том, что гениальный Вернадский оптимистически назвал неизбежным переходом в сферу разума, ноосферу, но что на самом деле стало нашей общей трагической дилеммой: либо человечество кончит жизнь экологическим самоубийством, либо оно вынуждено будет поменять парадигму своего движения в будущее, своего социально-экономического развития. Именно потому, что — по Вернадскому — оно само стало мощной геологической силой, способной не только перестроить биосферу «в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого», но и, как оказалось, в «интересах» сверхприбылей численно небольшого элитного клуба сверхмиллиардеров (теперь, к сожалению, и наших, доморощенных) недальновидно согласиться на собственный суицид.

Нам много раз объясняли, какой должна быть экономика. И социалистической. И экономной. И теперь вот — рыночной. Но до сих пор не объяснили, да так, чтобы дошло до каждого: она должна стать экологически чистой,

согласующей своё развитие с диктатом не денег, а императивов сохранения жизни на Земле. Другого выхода у нас просто нет. Иначе нам всем, как выражался герой одного популярного фильма, кердык. В ХХ веке ни наша, социалистическая, ни рыночная западная экономика, в которую мы нынче с таким энтузиазмом вляпались, таковыми не были. И та, и другая строились на нещадной эксплуатации природных ресурсов и недопустимом загрязнении окружающей среды. Иногда, правда, на их фасадах рисовались благостные картинки якобы нашей сыновней заботы о старушке Природе. Но действительность была куда суровее. Города задыхались от заводских дымов и выхлопных газов, сельская местность — от нечистот, и своих, и вывозимых сюда из тех же городов.

Колокол тревоги, зазвучавший на разных континентах, в нашей стране обернулся природоохранным набатом, рождением под его сполохи мощного экологического движения. На излёте советской власти элементы гражданского общества не в меньшей, а, может быть, даже в большей степени, чем на массовых митингах, формировались в битвах за Байкал и Арал, против переброски вод северных рек на юг, против безжалостного вырубания русского леса. Борьба была жестокая, не рассчитанная на быстрые победы.

Например, к решению закрыть всё-таки печально известный целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале (БЦБК), наши верховные власти пришли только через 54 года после начала — с публикации в «Литературной газете» от 10 февраля 1959 года письма группы ученых и писателей в защиту озера — «байкальской эпопеи». Потом был гигантский поток длиною в годы и десятилетия статей, радио-и телепередач. Был фильм Сергея Герасимова «У озера» с Василием Шукшиным в одной из главных ролей. Были тысячи читательских писем в ответ на известинские публицистические исповеди Валентина Распутина. Было, наконец, выступление Михаила Шолохова на партийном съезде: «Боюсь, не простят нам потомки, если мы не сохраним «славное море, священный Байкал».

А ведь с точки зрения не только экологических императивов, но и секретной стратегической сверхзадачи, ради которой он создавался, БЦБК можно было закрыть на второй день после открытия. Если кто не знает, создание корда для новых военных самолётов требовало тогда сверхчистой воды. Американцы с этой целью стали гробить свои Медвежьи озёра. А мы готовы были угробить Байкал. К моменту завершения строительства комбината в производстве авиационного корда работали уже другие технологии, не требующие от нас байкальской жертвы. Но… как же всесильна была тупая инерция ведомственного мышления! Думаете нынче, когда прожита почти четверть нового века, мы экологически помудрели? А в отношении Байкала тем более?..

Появившееся в двух номерах «Комсомолки» (за 25 и 26.11.2024 г.) расследование обозревателя «КП» В.Ворсобина. 2-я его часть. «Пить Байкал или убить». Как известно, центром научного исследования и защиты «славного, священного нашего моря» всегда был Лимнологический институт. На фото в газете его нынешний директор А.Семёнов показывает на карте, «как планируется, застроить и вырубить земли Лесного фонда» на берегах Байкала. И — финал: автор встречается с легендарным нашим хоккеистом В. Фетисовым в новых его ипостасях — депутата Госдумы и главы Общества охраны природы. И слышит от него о Байкале и его самом знаменитом острове: «Ольхон — достояние страны. Должна быть особая привилегия — попасть туда. И никакого табунного туризма. Ведь даже резиденция президента не на территории заповедника, она на горе. Президент не позволил себе строить там, где это делать нельзя… Да и вообще прелесть Байкала в пешем туризме. Не надо тащить сюда пятизвёздочные отели Испании, даже если кто-то к ним так привык, Здесь нужна палатка, лодка резиновая и…

…И далее завершающий всю публикацию авторский текст:

— Байкал, — киваю я.

Я с тоской расставался с озером. Синий Чеширский кот мурлыкал волнами. …Он прощался нежно и дружелюбно.

А я ему отвечал: «Эй, ты слышишь меня? Мы можем тебя убить».

Василий Песков. Архивное фото

Вот в какие жизненные контексты вписывалась судьба незлобливого, доброго человека из воронежской деревни Орлово, начинавшего свой путь в большую журналистику и литературу с небольшой заметки «Песни села Колыбелки» (но уже со своей фотографией!) в «Комсомолке» за 5 апреля 1956 года. А через несколько лет имя его уже стояло в ряду таких признанных первопроходцев на тропе нового экологического мышления, как Леонид Леонов, Константин Паустовский, Владимир Чивилихин, Сергей Залыгин. Их общими усилиями медленно, но всё же менялась к лучшему природоохранное саомосознание в стране. И всё же…

Да, стерхов и уссурийских тигров с помощью первого лица государства мы непременно защитим. Однако как быть с тотальным разграблением наших недр и лесов? С элитными коттеджами в водоохранных зонах наших рек и озёр? Тут одних прокурорских проверок мало. Тут, может быть, опять, как в былые годы, когда спасали Байкал (и слово Василия Пескова было, между прочим, тогда среди самых весомых), нужны сполохи экологического набата, собирающего народ на противостояние всем миром общей беде.

В этом смысле последние годы жизни Пескова, думаю, были трагическими. Ибо, при всей — снизу доверху — всенародной любви к нему и к его «Окнам в природу»,

он не мог не видеть, как одна за другой сдаются у нас с таким трудом завоёванные экологические высоты.

Но всё-таки он вёл свой личный «бой», отстреливался из своего окопа до конца, «до последнего патрона», до последнего дыхания.

Соболезнования по случаю окончания этой человеческой жизни прислали многие. Президент России В. Путин, премьер-министр Д. Медведев, тогда ещё врио мэра Москвы С.Собянин… Было соболезнование и от тогдашнего министра обороны и президента Русского географического общества С. Шойгу, в котором высоко оценивается вклад Василия Пескова как члена Медиасовета Общества в его развитие, в популяризацию культурного, исторического, природного наследия нашей страны. Но Сергей Кужугетович с таким же полным основанием мог бы ещё кое-что добавить от себя и в основной своей ипостаси — генерала армии и главы оборонного ведомства.

Книга Пескова «Война и люди» в нашей домашней библиотеке — «на память от человека не военного». В начале жизни этого «человека не военного» была Война, огненным катком прошедшая по его родным воронежским краям. Он — из того последнего поколения, что ещё помнит её воочию, живой памятью детства. Встречался с рядовыми и маршалами той Войны и написал об этом на такой высокой ноте, что из всех интервью, взятых у маршала Жукова после выхода его из хрущёвской опалы, до сих пор резко выделяются два. Взятое Константином Симоновым для фильма «Если дорог тебе твой дом». И взятое Василием Песковым для «Комсомольской правды». Кстати, и у Симонова Песков взял интервью по случаю выхода книги его фронтовых дневников «Разные дни войны».

Вспоминается курьёзный случай. Какой-то очень ответственный товарищ из агитпропа ЦК в Голубом зале просвещал коллектив «Комсомолки» насчёт новой исторической общности по имени советский народ. И сказал между прочим: вот Жуков у Пескова гордится тем, что он русский человек. Лучше, если бы он гордился тем, что он советский человек.

Пескова на этом политпросвете не было. Но когда ему, человеку, вполне лояльному к советской власти и ничего не имеющему против новой исторической общности, передали это критическое замечание, он прокомментировал его так: что, когда и как ему говорить и чем гордиться, маршалу Жукову самому виднее, чем этому идиоту. Не поверил бы, что он может так резко высказаться о человеке, если бы не слышал это собственными ушами.

В своих завещаниях Симонов и Песков, хорошо знавшие друг друга, тоже оказались рядом. Завещали развеять свой прах. Только Симонов — над полем боя под Могилёвом, где в 41-м сражался полк Кутепова (прототип Серпилина в «Живых и мёртвых»). А Песков — над родной деревней, над речкой своего детства.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68