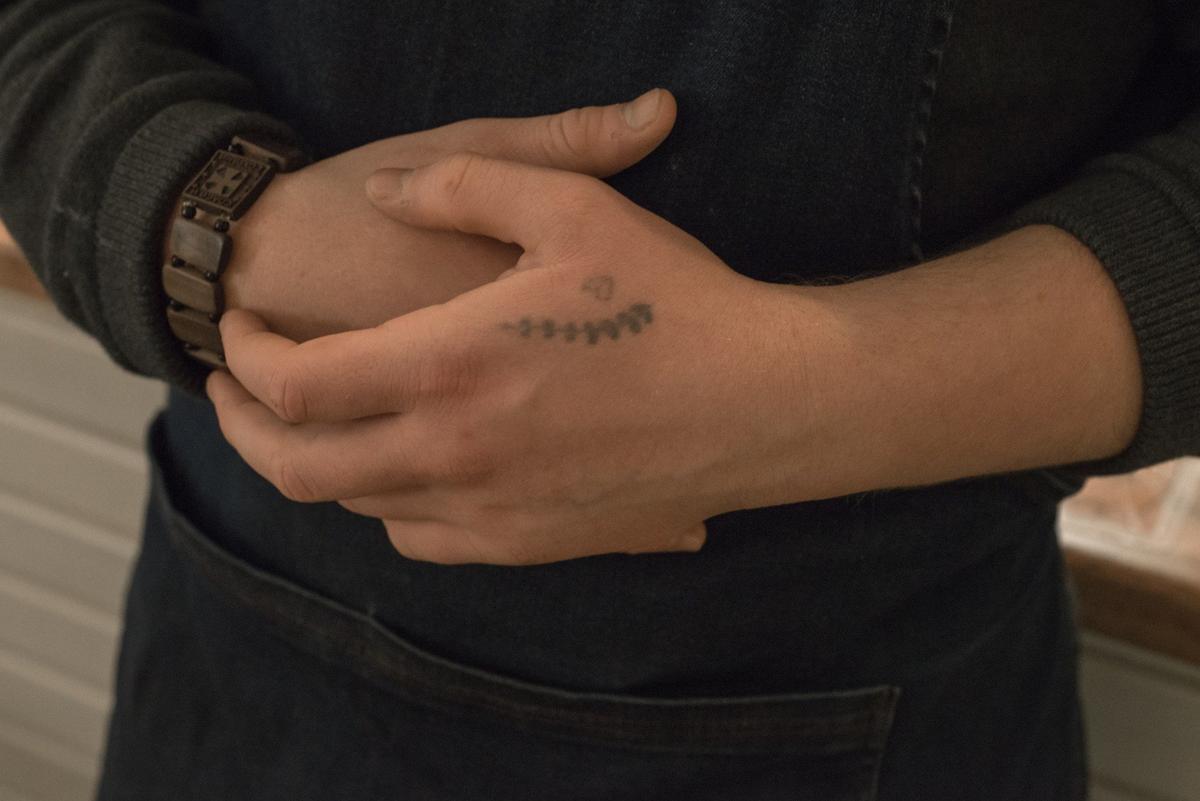

Валера стажируется в благотворительной кофейне «Просто». На руке у Валеры татуировка — «партак». Он объясняет: набили иголкой и чернилами из гелевой ручки, побрызгали духами как антисептиком. Он немногословен, редко улыбается и больше всего любит готовить молочные коктейли. Вообще работать в слесарной мастерской ему интереснее, но в кофейне тоже хорошо. Валере почти восемнадцать, раньше он часто убегал из дома, бродяжничал по полгода. В какой-то момент начал употреблять наркотики — собственно, его и «взяли с весом». Так Валера оказался в реабилитационном Центре святителя Василия Великого.

Стажировка в кофейне — часть программы социальной реабилитации. Для Валеры программа закончится через месяц, но сам он хочет остаться в центре до конца учебного года, закончить 8-й класс. Затем — поработать слесарем и выучиться на сварщика.

Вообще попасть именно в этот центр — это Валере повезло. В нашей стране к таким, как он, совсем другой подход. В России действуют центры временного содержания при МВД, сейчас туда попадают подростки, совершившие уголовное преступление. При этом с 2023 года рассматриваются законопроекты, в которых предлагается отправлять подростков на «перевоспитание» в эти центры и за административные правонарушения. За то же бродяжничество, например.

Валера показывает свою татуировку. Говорит, это должен был быть лавровый венок. Фото: Полина Сойреф

Благотворительный фонд «Центр святителя Василия Великого» в Санкт-Петербурге — это альтернатива государственной системе перевоспитания. Место, где проходят программу социальной реабилитации подростки в конфликте с законом, у многих из которых есть опыт употребления наркотиков. Хотя центр — негосударственное НКО, он сотрудничает с судами и комиссиями по делам несовершеннолетних. Основан в 2004 году и до недавнего времени был единственной организацией такого рода в России. Сейчас в Свердловской области начинает работу еще одна.

Материал для работы

Алексею 21 год, в центре он оказался, когда ему было шестнадцать. «Потому что плохо себя вел», — шутит. Прогуливал школу и «делал всякие гадости, но за них меня не ловили ни разу». Он решил пойти на реабилитацию сам, вместе со своей семьей. Хотя бы попробовать, потому что «тебя никто насильно там держать не будет»: можно уйти в любой момент, написав заявление. В итоге Алексей провел в центре семь или восемь месяцев. Из-за коронавируса большую часть этого времени он прожил с другими подопечными и воспитателями на монастырском подворье. Ребята подтягивали школьную программу, сажали картошку, пололи огород, построили деревянный пирс и крыльцо в монастыре, отдыхали и ходили на речку.

Алексей даже доил корову, «вполне технично все получилось». Деревенская жизнь «и была путем исправления», считает Алексей.

Алексей, выпускник Центра. Он любит фотографировать, недавно вернулся с вахтовой работы и купил себе фотоаппарат. Фото: Полина Сойреф

«Для мужчины важно уметь работать руками, и суровые условия для него полезны. Потому что в жизни не всегда легко бывает, и ты должен уметь как-то с этим справляться. Если ты жил в комнатных условиях и тебе все сходило с рук, обязательно нужно попасть в то место, где не будет так, как ты хочешь».

Этим летом Алексей ходил с центром в поход в роли волонтера и пообщался с воспитателями на равных, а не как подопечный: «Ты понимаешь, что эти люди этим центром живут, и они это делают не для денег, а потому что по-настоящему хотят помочь. Вот этим центр подкупает. Это по-настоящему».

Центр святителя Василия Великого занимает флигель старого дома на Васильевском острове. Сюда принимают подростков от 13 до 19 лет (из других регионов — с 16 лет). Они могут здесь оказаться как по решению семьи или по собственному желанию, так и по направлению суда или постановлению комиссии по делам несовершеннолетних. Здесь есть реабилитация с проживанием (только для мальчиков, вместимость центра — 15 человек) и социальный патронаж. Ребята на социальном патронаже приходят в центр на занятия, в группе патронажа есть и девочки.

Мальчики, живущие в центре, сдают телефоны и плееры. Реабилитация начинается с этапа, который называют карантином: с подростком работают психологи и социальные работники, он проходит медицинскую диспансеризацию.

Кроме этого — экскурсии, театры, учебные занятия: на карантине ребят стараются максимально занять разными активностями и отвлечь. Подростка везде сопровождает сотрудник центра.

У центра нет медицинской лицензии, но он сотрудничает с наркологическим кабинетом. В самом центре работает аддиктолог — психолог со специализацией по работе с зависимостями.

Благотворительная кофейня «Просто» на первом этаже Центра святителя Василия Великого. Фото: Полина Сойреф

После успешного прохождения карантина начинается «общий курс»: подросток участвует в мероприятиях центра, может сам ходить в школу. Для каждого подбирается индивидуальный план учебных занятий, центру помогают волонтеры-репетиторы. Кроме учебы, для ребят есть классы театрального искусства, гончарная мастерская, фотостудия, студия звукозаписи и мастерская художественной работы со стеклом.

Третий этап — индивидуальная программа. Здесь воспитанник сам выбирает, чем хочет заниматься, может уходить в гости к семье и пользоваться смартфоном. Но многие ребята перемещаются только из карантина на общий курс — и обратно в карантин, когда нарушают распорядок центра. «Обычно у всех срывы, и это нормально, это материал для работы», — говорит Зинаида Николаевна Григорова, руководитель психологической службы центра.

Обязательная часть работы с подростком — это работа с родителями. Для них тоже есть встречи с психологом, обратная связь от воспитателей.

Проживание в центре и участие в программах социального патронажа бесплатны для воспитанников. Центр получает поддержку Фонда президентских грантов, фонда «Абсолют-Помощь», фонда Елены и Геннадия Тимченко и других, региональные субсидии и помощь от частных жертвователей. Отчеты о работе центра есть в открытом доступе на сайте.

Черные тропинки

Андрею двадцать семь, последний год он работает «мастером на час» — занимается в основном сантехникой. «И усы отрастил, чтобы как у Марио».

В Центре святителя Василия Великого Андрей оказался в свои девятнадцать. Сначала был на социальном патронаже по решению суда. Позже, когда понял, что не справляется сам и рискует получить реальный срок, пришел на программу с проживанием. «Был кайф, что мягкая кровать, потому что до этого все время спал непонятно где. Будто гостиница люкс. Кормили вкусной едой. Водили во всякие театры, всякие музеи геологические, на подлодку мы залезали. На Дворцовой площади напротив Эрмитажа что за музей? Главный штаб? Да, вот, туда мы ходили».

Андрей, выпускник Центра. Сейчас он работает «мастером на час» — занимается в основном сантехникой — «и усы отрастил, чтобы как у Марио». Фото: Полина Сойреф

За время реабилитации Андрей устроился на работу в швейный цех и прочитал первую в своей жизни книгу — «Моби Дик».

«Каждый воспитатель в центре — философ», — говорит Андрей.

Он благодарен центру за уважительное отношение: «Мне показали, что можно просто принять человека таким, какой он есть. Я много где работал, много чего видел, а туда всегда можно прийти и поговорить, и тебя там услышат, что самое классное. Причем неважно, в каком ты возрасте».

Последний год у Андрея стабильная работа, он задумывается о будущем. «В моменты без денег всегда какие-то разные мысли странные приходят. Но тут главное понять: если ты уже на стороне добра, надо придерживаться. И вот эта вера в Бога: там сверху все знают, все решат стопудово. А я просто буду честно жить. Я много чего делал не по совести и не по уму, пресытился вот этим негативом. Я знаю эти черные тропинки, и мне не хочется уже туда сворачивать».

Миссия центра — не дать ошибке стать судьбой. Главный принцип работы — уважение.

Акцент на отсутствии двойных стандартов и на разделении поступка и человека. Задача сотрудников — создать для подростков понятную и безопасную среду, в которой они смогут социализироваться, показать им, как можно выстраивать общение друг с другом и со взрослыми. Еще одна задача — это разглядеть потенциал подростка и помочь ему реализовать себя, понять, что ему интересно и важно, научить строить планы на будущее.

«У нас всё по правде, это один из принципов работы. Потому что эти дети — они видят постоянно ложь. Ложь от взрослых, от родителей, в школе ложь. А здесь всё по правде. И это очень тоже важно. И если говорят, что тебе прилетит за что-то, то обязательно должно прилететь, — рассказывает Зинаида Николаевна Григорова. — В наркотической, криминальной среде все построено на вранье. Поэтому им тяжело сначала тут находиться. Синдром отмены — это не только какие-то наркоманские истории. Вся среда меняется, и им тошно и очень тяжело. Но когда понимают суть, начинают к этому тянуться».

Зинаида Николаевна добавляет, что поддержку в центре получают не только ребята, но и сотрудники. «Это особенное место, тут взаимоподдержка. Я думаю, это чувствуют те, кто к нам приходит».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«Какие бы ни были отношения с Западом»

В начале нулевых в Россию пришла ювенальная юстиция, одна из идей которой — помочь подростку, а не просто наказать его; смотреть на его правонарушение как на сигнал, что сам ребенок в опасности. Тогда к отцу Александру Степанову, председателю отдела благотворительности Санкт-Петербургской епархии, обратились судьи: предложили сделать какой-то проект для условно осужденных. Юлиана Владимировна Никитина, будущий директор центра, тогда была в сестричестве, помогала старикам в Мариинской больнице, бездомным в Боткинской. Вместе с отцом Александром она побывала в Колпинской воспитательной колонии: «Там была такая жестокость, которая не сравнится даже с ужасами жизни бездомных».

«Мы, конечно, все очень нежные и сотворенные в любви, — говорит Юлиана Владимировна. — И когда мы без этой любви, нам очень плохо, конечно. И взрослому человеку плохо. И человеку, который уже прошел какие-то серьезные испытания. А что уж говорить о детях».

Благотворительная кофейня «Просто». Под потолком висят флажки — копии объяснительных, которые пишут воспитанники, когда нарушают правила Центра. Фото: Полина Сойреф

Так появился центр. Юлиана нашла Зинаиду Григорову — она тогда только что защитила диссертацию по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Юлиана и Зинаида несколько раз ездили учиться в Данию, смотрели устройство похожих центров во Франции. Были готовые модели, нужно было понять, как сделать, чтобы это работало в России.

«Когда кто-то начинает рассказывать, что они делают в социальной сфере сейчас, я говорю: какие бы ни были отношения с Западом, но посмотрите, у них уже все придумано. Какие-то рамочные, установочные вещи, они выверены уже, их никто не скрывает, можно их взять и наполнить содержанием», — рассказывает Юлиана Владимировна.

Первое время к ним «относились просто как к больным. Говорили: вы не знаете, что это за дети, какой открытый центр, вы здесь им будете водку наливать или наркотики приносить».

Но вместо этого для ребят находили педагогов игры на гитаре и проводили занятия в гончарной мастерской. Юлиана Владимировна говорит, что первая ступень христианской педагогики — видеть в каждом человеке образ Божий и относиться к нему благоговейно и с уважением. «Мы можем только создать условия для того, чтобы человек сделал какой-то осознанный выбор. Для Бога самое главное в человеке — это его свобода. Если мы здесь будем ребят лишать их свободы в плане религиозного самосознания, кому это нужно? Бог принимает всех, но он ждЕт от человека внутреннего движения».

Иногда в Центре оказываются мальчики-мусульмане. Для них из меню убирают свинину, а на стену вешают расписание намазов.

Правила общежития

Каждое лето Центр отправляется в двухмесячный поход: Карелия, Мурманская область, Соловки. Переходы с рюкзаками и ночевки палаточным лагерем чередуются с остановками в небольших городах и селах: ребята отдыхают, ходят на экскурсии. Часто группа останавливается в монастырях, но у этого не религиозные, а практические причины. Юлиана Владимировна рассказывает: «У нас были прекрасные люди, жертвователи. Со своим туристическим бизнесом. Когда мы у них спросили, можно ли к ним приехать с ребятами, с палатками, ответили: не надо. Им проблемы не нужны. Готовы денег пожертвовать, а приезжать не надо». Сельские монастыри же принимают всех. «Приезжаешь в монастырь, там огромная территория и три монаха живут. Но вы все равно оказываетесь в меньшинстве, даже если вас 20 человек приехало. Потому что там есть свой определенный уклад. Мне тоже не всегда уютно, когда кто-то мне говорит, что мне делать, что мне не делать, я понимаю, что и детям тоже, но они смотрят на нас — мы все в равных условиях. И это хороший жизненный опыт, правила общежития».

«Весь курс — это работа с мотивацией, — говорит Зинаида Николаевна. — Лучший мотиватор — это постановление суда. И уже под конец курса удается что-то такое раскопать, что оказывается «я хочу здесь остаться, не чтобы не сесть в тюрьму, а потому что понимаю: я сам девятый класс не окончу» или «я хочу здесь остаться, потому что хочу куда-то поступить и учиться дальше».

В центре есть своя поэтапная реабилитационная технология и обязательные мероприятия, а у педагогов здесь индивидуальный подход: каждому из ребят нужно разное время на реабилитацию. Важно, чтобы воспитанник окончил 9-й класс и чтобы у него появилась есть какая-то цель. «Мы должны знать, куда отпускаем: учиться в колледже либо куда-то идти работать, куда мы сами помогли устроиться. Важно и очень здорово, когда есть какое-то сообщество, когда здесь человек нашел какое-то увлечение, а не просто уходит в свободный полет».

Статистика рецидивов у выпускников центра — около 20%. А среди подростков, получивших условный срок и не проходивших реабилитацию, — 70–80%.

Из 10 выпускников центра шестеро более-менее успешно интегрируются в общество: учатся, работают, создают семьи; двое — всё же попадают в тюрьму, еще двое — балансируют на грани.

Сотрудники стараются сохранять связь с выпускниками и отслеживать их судьбу. Кто-то приходит в центр пообщаться даже спустя 5–7 лет после выпуска.

Татьяна Борисовна Салтанова, руководитель социального проекта «Кофейня «Просто», рассказывает: «Когда в прошлом году центр отмечал день рождения, пришли очень давние воспитанники, те, кто выпустился больше 10 лет назад. Они с удивлением говорили, что с возрастом стали лучше понимать, что здесь происходило. Часто молодые люди возвращаются, чтобы поделиться радостью. Кто-то женился, у кого-то ребенок родился. Для них это важное событие. Если в собственных семьях у многих все было достаточно напряженно, то, проживая собственное отцовство, они приходят к мысли, что нужно вести себя как-то иначе».

Просто

Благотворительная кофейня «Просто» — две комнаты на первом этаже центра. Стены украшены фотографиями с праздников, на стульях спит пара кошек, стоит витрина с посудой из гончарной мастерской. Бариста — социальные работники, ребята могут у них стажироваться и получить профессию. Вот за стойкой стоит улыбающийся Саша, он из Москвы, но после выпуска из центра хочет остаться в Петербурге и, похоже, всерьез намерен работать в какой-нибудь кофейне. Больше всего он любит готовить флэт-уайт, говорит, это сложный напиток («важно сохранить кофейную пенку, крема», но у Саши хорошо получается.

Благотворительная кофейня «Просто». Фото: Полина Сойреф

На стажировку попадают те ребята, кто действительно этого хочет и соблюдает правила жизни в центре. В кофейне их ждет теория, практика, экзамен и сертификат о профессиональной подготовке. Татьяна Борисовна рассказывает: «Первая и основная задача — дать им профессию, которая позволит им зарабатывать на хлеб, пусть даже без масла, но на хлеб — не криминальным способом. Для этого не нужно торговать наркотиками. Но надо поднять себя, вымыть руки, надеть передник и пойти варить кофе. Для ребят достаточно новое ощущение — ухаживание за людьми. Здесь нужно совершить усилие, понимать, что это часть работы. Ухаживать за гостями, принести кофе, унести грязную посуду. Поздороваться, пожелать доброго дня, быть человеком, который создает ощущение уюта».

Иногда ребята просят поработать именно в тот день, когда в центр приезжает кто-то из их семьи.

«Бывает, в семье в ребенка уже не очень верят. А тут он сварил очень приличный кофе, для родителей он почти как фокусник. И они видят, что он может, он меняется».

…В конце ноября кофейня отмечала день рождения: проекту шесть лет. Во дворе висит объявление: «Дорогие соседи, сегодня у нас праздник, мы просим прощения за возможный шум и приглашаем вас в гости». В кофейне нет свободных мест, даже встать негде: здесь воспитатели, сотрудники, воспитанники, выпускники, волонтеры и просто друзья проекта. Юлиана Владимировна выкатывает тележку с тортом. За стойкой стоит соцработник Денис, ему помогает Саша — кажется, он доволен, что ему доверили работать здесь во время праздника.

Главное — разговаривать

Дмитрию 22 года, в центре он оказался, когда ему было четырнадцать. Тусовался с ребятами постарше, курил, выпивал. Ребята звали его «кошелек», потому что отец Димы хорошо зарабатывал. В какой-то момент Дима украл у него коллекцию антикварных монет, чтобы подтвердить свой статус в компании приятелей. Монеты продал за бесценок, и для отца это было последней каплей (до этого Дима таскал у него деньги из кошелька и что-то воровал в магазинах).

«Отец вместе с женщиной из отдела по делам несовершеннолетних сказали мне, что он написал на меня заявление, — рассказывает Дима. — По сути, поставили мне ультиматум: я иду в реабилитационный центр, а если я оттуда уйду, заявление отправится на рассмотрение. Сейчас я думаю, что отец тогда смухлевал. Вряд ли он стал бы писать заявление на своего сына, хотя, может, и стал бы. Но для меня он всегда был большим авторитетом. Думаю, он просто хотел как-то справиться с ситуацией, помочь мне — и выбрал такой способ».

Дмитрий, выпускник центра. Он был одним из первых воспитанников, кто стажировался в благотворительной кофейне — и сразу после выпуска какое-то время работал бариста. Фото: Полина Сойреф

Отец Димы воспитывал троих сыновей. «Он много работал, у него не было времени, чтобы прям следить за нами за всеми. Но он очень образованный, я могу точно сказать: столько книг, сколько он прочитал, я не прочитаю никогда в жизни, даже если очень захочу. Иногда мне кажется, он знает вообще всё. Ты гуляешь с ним, и он рассказывает про это, и про это, и про то. И в детстве рассказывал. Когда гуляли, когда дома были. И любовь к чтению он мне привил, и в музеи мы ходили».

В центре Диме временами было тяжело: он в свободное время читал книги и отличался от остальных ребят, многие из которых «привыкли жить по уличным понятиям». Конфликты между мальчиками были, но воспитатели их довольно быстро решали: «Даже если они сами не видели какого-то события, они понимали, что между этими мальчиками есть какое-то напряжение», — делится Дима.

«В центре показывают, как можно жить иначе, выдирают ребят из их привычного круга общения и показывают, что можно еще вот так и вот так, — говорит Дима, — но, выходя из центра, каждый выбирает свой путь».

Парень знает, что часть ребят, с кем он проходил реабилитацию, вернулись к прежней жизни: наркотики, алкоголь, кто-то уже попал в тюрьму. Сам Дима говорит, что его «вытянули из этой среды, и возвращаться туда уже неинтересно».

Зинаида Николаевна говорит о «личном превентивном ресурсе»: подростки, у которых этот ресурс есть, чувствуют опору и поддержку, у них увлечения, которые им действительно важны, — так они могут общаться со сверстниками и реализовывать себя. Чаще всего этот ресурс зависит от семьи. Ребенок смотрит на ценности родителей, на их отношения друг с другом.

В семьях бывает много конфликтов из-за школы, но «школа пройдет, а отношения — останутся».

Главное для подростка в этом возрасте — общение со сверстниками. Общение с родителями тоже важно, и оно может быть в виде совместной деятельности. Просто разговоры могут не складываться, особенно если в них есть инерция, а совместные занятия — это новое пространство, новые навыки, новые темы, которые можно обсудить.

Самое важное — это разговаривать. Понимать, чем ребенок занимается, что ему интересно, как-то это обсуждать, рассказывать о себе. «Есть такой момент подросткового возраста — обесценивание родителей. Но пусть ребенок видит, что родители его любят, любят — не в смысле поддаются на манипуляции, а уважают, разговаривают с ним, принимают решения совместно». Когда этот контакт теряется, время бить тревогу.

Полина Сойреф

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68