Я уверен, что очень многих людей за последние годы неоднократно посещало чувство абсурдности, ощущение того, что то, что происходит, не должно происходить, потому что такого не должно быть, поскольку противоречит сложившимся представлениям о жизни, морали и просто здравому смыслу. Конечно, то, что будет восприниматься как абсурдное, зависит от индивидуального мировосприятия и ожиданий человека. Приведу два личных примера. Я помню чувство абсурда, которое возникло у меня, когда город в один день заполнился Z-наклейками и Z-баннерами. Но еще большее чувство абсурдности вызывало то, что у подавляющего большинства окружающих людей это не вызвало вообще никаких эмоций. Намного меньше — в силу привыкания, — но все же чувство абсурдности у меня вызвали результаты январского опроса «Левада-центра»*, которые показали, что такие проблемы, как жестокость полиции, неверие в справедливость судебной системы, ограничение гражданских прав и свобод беспокоят лишь 3–4% россиян. И, конечно, я понимаю, что это только мои индивидуальные реакции, другими людьми эти примеры могут быть восприняты совершенно иначе. Все зависит от базовых сознательных и неосознаваемых ожиданий человека от окружающей действительности.

Но так или иначе абсурд постоянно подкарауливает нас и становится явным, когда мы сталкиваемся с разрывом между тем, что с нашей точки зрения должно было бы быть, и тем, что есть на самом деле. Каждый на своем опыте знает, что мир не особенно чуток к нашим желаниям. И это бы еще ничего. Но в нем регулярно происходят вещи, которые опрокидывают наши человеческие представления о разумности, целесообразности, добре и справедливости. Зло торжествует и остается безнаказанным.

Этот текст посвящен тому, что нам может помочь справляться с состоянием потери надежды и разочарования, поводов для которых сейчас немало. Я вновь обращусь к экзистенциальной философии, а затем постараюсь связать ее идеи с опытом повседневной жизни.

Абсурд, тошнота и бунт

Экзистенциальное мышление, понимаемое в широком смысле, а не только в качестве специфической деятельности отдельных философов, начинается в кризисных ситуациях. Когда привычные жизненные ориентиры перестают работать. Карл Ясперс ввел термин «пограничные ситуации»: «смерть, случай, вина и ненадежность мира — обнаруживаются для меня как ситуации провала» (курсив мой). Он задается вопросом: «Что делать мне перед лицом этого абсолютного провала, осознания которого я при честном рассмотрении избежать не могу?»

Есть ли у экзистенциалистов ответ на этот вопрос? Экзистенциальная философия распадается на две ветви — религиозную и атеистическую. В зависимости от принадлежности к первой или второй экзистенциальными мыслителями предлагались разные решения.

С точки зрения религиозных экзистенциалистов решение заключается в опоре на трансцендентное, которая реализуется через веру в Бога. Тот же Карл Ясперс писал, что,

даже находясь перед лицом смерти, в неясных и лишенных всякого смысла обстоятельствах, человек может испытывать бескорыстную благодарность, спокойствие, которые обретаются в вере в бытие Бога.

Но, как мы знаем, в современном мире далеко не все люди по тем или иным причинам придерживаются религиозного мировоззрения или придерживаются его достаточно последовательно, в той степени, в которой оно может оказать им действенную помощь. Но, к счастью, атеистические экзистенциалисты тоже предложили свои варианты того, на что человек, будучи атеистом или агностиком, может опереться в противостоянии давлениям мира.

Давайте мысленно вернемся в середину 20-го столетия и обратимся к творчеству автора философии абсурда французского писателя и драматурга Альбера Камю. Свои философские взгляды он представил в эссе «Миф о Сизифе», а их художественными иллюстрациями являются его романы и пьесы, рисующие миры, пронизанные атмосферой иррациональности, безнадежности, ощущением некоей дереализации. И, наверное, это, по крайней мере, отчасти объяснимо тем, на каком личном и историческом фоне писались эти произведения — детство и юность, проведенные в крайней бедности, борьба с мало поддающимся лечению в то время туберкулезом, Вторая мировая война и оккупация Франции.

Тициан Вечеллио. «Сизиф»

Абсурд — центральное понятие философии Камю. Он перенимает эстафету у Серена Кьеркегора, поднявшего проблему бессмысленности и сопутствующего ей отчаяния и продолжившего размышления на эту тему Льва Шестова. Но, в отличие от своих предшественников, старается осмыслить эти вопросы, не обращаясь к вере в Бога.

С его точки зрения, абсурд — это «раскол между полным желания умом и обманчивым миром». Это специфическая связь между ними.

Ее характер проистекает из противоречия между стремлением человека к ясности, рациональности, пониманию смысла, с одной стороны, и иррациональностью мира, его непредсказуемостью, полным равнодушием к человеку и его чаяниям — с другой.

Она предстает перед человеком в виде чувства разлада между ним и его жизнью — между «актером и декорациями». Камю соотносит чувство абсурдности с сартровским переживанием экзистенциальной тошноты, переживанием мира, лишенного привычных для человека значений. Чувство абсурдности временами может притупляться, но данность абсурда никуда не исчезает.

Что же предлагает Альбер Камю? Как жить человеку в иррациональной и равнодушной к нему вселенной?

Его явно не удовлетворяла надежда на воздаяние в загробном мире. Впрочем, так же он относился и к жизни ради какой-либо великой идеи (ради счастливой жизни потомков или жизни в их памяти и т.п.). Такие способы обращения с актуальным чувством абсурдности он называл «уклонением».

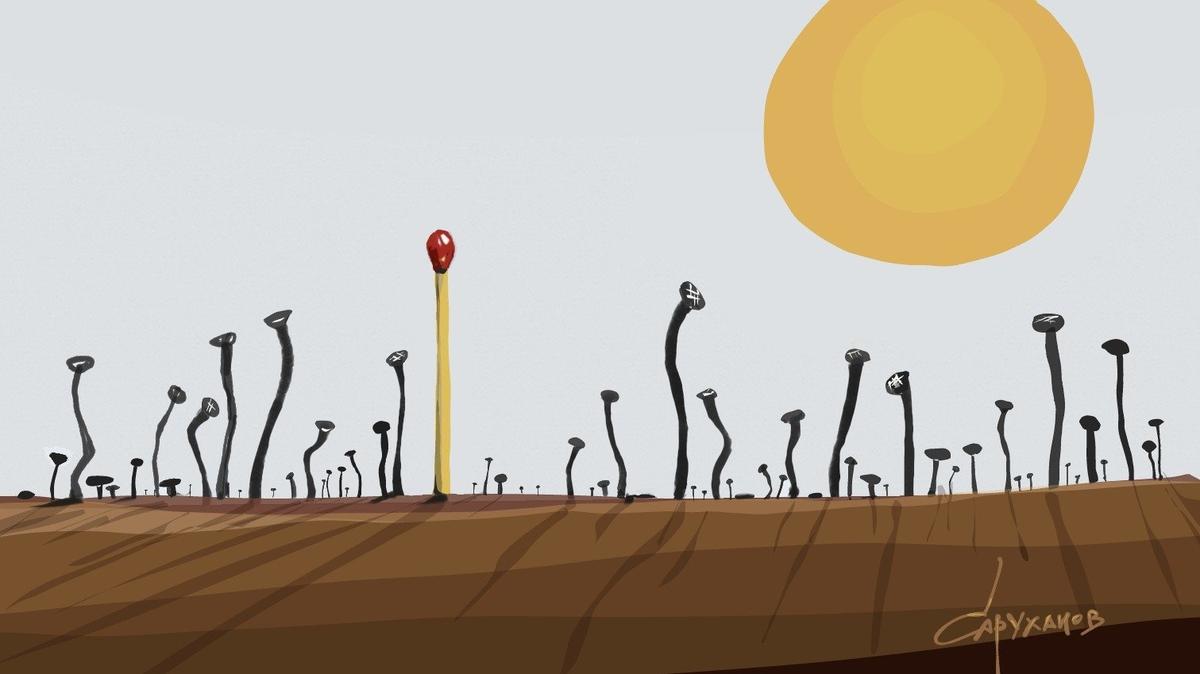

Антитезой изначальной бессмысленности жизни Камю полагал метафизический бунт человека. Это второе фундаментальное понятие его философии, которое диалектически связано с первым.

«Абсурд имеет смысл, когда с ним не соглашаются». А. Камю

Бунт не рассчитывает на достижение определенного результата и не означает, что ограничения будут преодолены, но, напротив, предполагает полное отсутствие надежды и осознанную неудовлетворенность. Символом бунта без надежды на победу для Камю является Сизиф.

В его интерпретации мифа, хотя Сизиф не может переломить ситуацию, в которой оказался, он остается несломленным — «бунт есть уверенность в подавляющей силе судьбы, но без смирения».

Для Камю переживать свой бунт, свою свободу как можно полнее — значит жить в полную меру. В своих произведениях он выводит целую плеяду «абсурдных героев», в одиночку противостоящих враждебному миру.

Абсурд СССР и современный экзистенциальный провал

Теперь давайте посмотрим, что есть для нас в этих не очень жизнерадостных рассуждениях.

Давайте взглянем на нынешнюю экзистенциальную ситуацию людей в России, которые ассоциируют себя с либерально-демократическими ценностями. Им пришлось пройти путь от надежд 2011–2013 гг. на торжество справедливости, «пробуждение народа» к череде все более и более безнадежных «провалов» (используя выражение Карла Ясперса). В 2014 году, в 2020-м, в 2022-м… А теперь уже не приходится слышать упоминаний про «прекрасную Россию будущего» даже от самых упорных оптимистов.

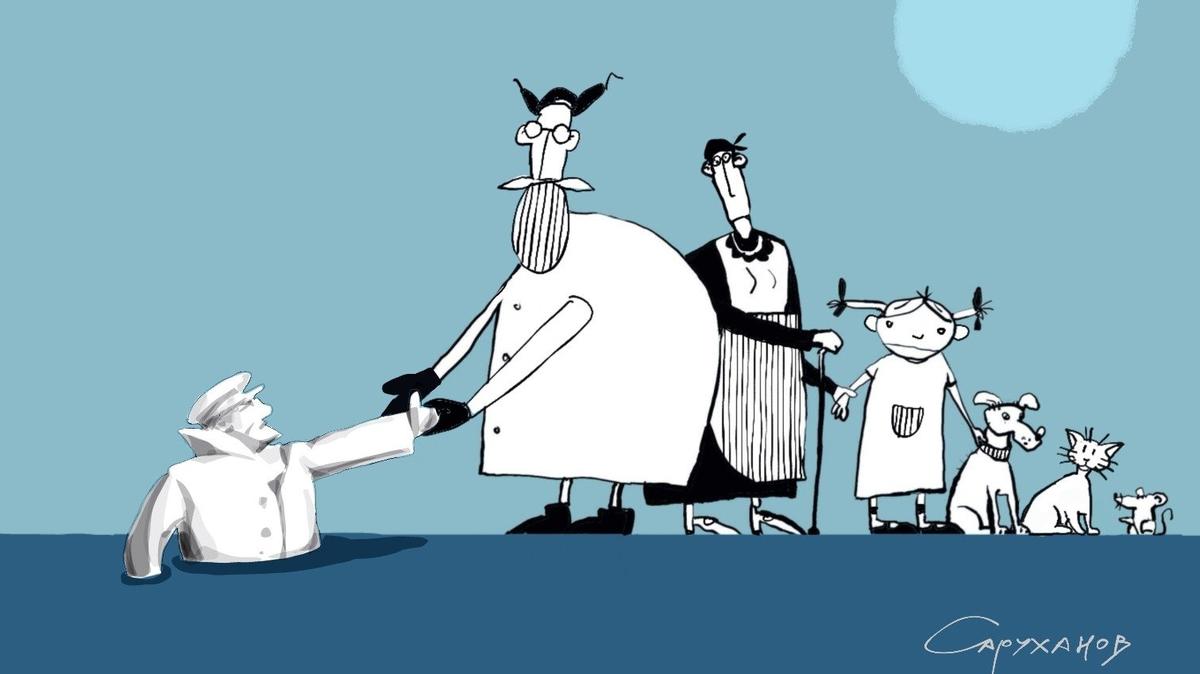

Что же нам делать, когда надежд не остается? В этой связи я хочу обратиться к жизни людей в позднем Советском Союзе, с которой современные условия жизни в России имеют много общего. Кроме цензуры информации — заткнутый рот, принуждение выражать только ту точку зрения, которая санкционируется государством, отсутствие возможности влиять на государственные решения (через участие в выборах или какими-либо другими способами) — сходство усугубляется тем, что советский человек жил в герметически замкнутом пространстве, из которого невозможно было выбраться, что сейчас возобновилось, хотя пока еще и не в полной мере. Он не верил, что может как-то повлиять на политику государства, а уж тем более на смену политической системы (последнее не подразумевалось даже участниками правозащитного движения) — Советский Союз воспринимался как нечто вечное и незыблемое.

Конечно же, большинство людей в СССР — как, впрочем, и во всех других обществах — выбирали конформистский способ адаптации. Другими словами, позволяли себе пассивно раствориться в абсурде.

Апофеозом абсурда в СССР, пожалуй, были массовые шествия, на которые сотрудников предприятий отправляли принудительно (или, как было принято тогда говорить, «добровольно-принудительно», что звучит абсурдно) и на которых якобы демонстрировалась солидарность со всеми трудящимися мира и славилась Коммунистическая партия Советского Союза. А также голосования на выборах с одним кандидатом, что тоже абсурдно. Смутное же недовольство и несогласие с тем, что все так хорошо, как ему рассказывают, средний советский человек сливал в разговорах на кухне и через рассказывание политических анекдотов в курилке, за что в позднее советское время уже не наказывали.

1976 год. Москва. Первомайская демонстрация на Красной площади. Фото: Алексей Стужин / ТАСС

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Несмотря на внешнюю податливость самым нелепым требованиям государственной власти, в советском социуме присутствовала смутная неудовлетворенность тем образом жизни, который навязывался сверху, и проявлявшаяся в формах «бунта», который принимал иногда политическую, а чаще вовсе не политическую форму.

Политическая часть была представлена диссидентским и правозащитным движением. Но поскольку такая деятельность была опасной для здоровья и жизни, то в масштабах страны в ней участвовало совсем небольшое количество людей.

Что касается открытого диссидентства, то готовность подвергнуться заключению в тюрьме или психиатрической больнице или даже просто потерять работу с внешней точки зрения тоже выглядит абсурдно на фоне того, что эта жертва ровным счетом ничего не меняла. Но она могла иметь личностный смысл для человека. Главный герой романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» Томаш в ответ на предложение совершить как будто бы небольшой нечестный поступок, подписать некое заявление, в котором он отречется от высказанных им ранее взглядов, в обмен на сохранение социального статуса отвечает: «Мне будет стыдно».

Внутренняя эмиграция

Неполитизированная часть экзистенциального бунта отдельного человека против довлеющей над ним и всюду проникающей «системы» — иногда частично пересекающаяся с диссидентством, хотя далеко не всегда, — мне кажется, покрывается феноменом внутренней эмиграции. У этого термина нет общепринятого определения и четко очерченных границ.

Но применительно к советской реальности к этому явлению, думаю, можно отнести широкий круг ситуаций: и ситуации, когда некоторые люди сознательно отказывались от предлагаемых в советском обществе социальных лифтов и предлагаемых ими преференций и шли работать «дворниками и сторожами», и ситуации, когда человек продолжал ходить на официальную, даже престижную работу, но его реальный круг интересов и творчества был связан совсем не с тем, чего от него ожидала власть. Это и создание неформальных сообществ по типу объединений художников-нонконформистов или рок-музыкантов.

В целом все эти примеры объединяет то, что люди пытались создать некую среду для своей духовной жизни, автономную от контроля государства, вести параллельное по отношению к нему существование.

Вопрос о том, можно ли считать внутренней эмиграцией уход в алкоголизм или в гаражи (распространенное хобби советских мужчин), оставлю пока без обсуждения.

Само по себе желание приобрести внутреннюю автономию от жизни в предписанном сверху формате, как правило, вовсе не преследовало политических целей, т.е. целей изменить политический режим в стране. Но иногда случалось так, что самостийный творческий процесс авторов затрагивал темы, которые не нравились КГБ и партийному руководству. Так произошло с творчеством Александра Галича, Сергея Довлатова, Василия Аксенова, Владимира Войновича.

Конечно, все эти формы автономной жизни не могли привести к полному избавлению от влияния и контроля госорганов, что, впрочем, невозможно ни при каком политическом режиме. А уж от тоталитарного не укрыться даже в монашеской келье. Хотя тем не менее можно до определенной степени варьировать дистанцию с властью. Как помним, в романе Джорджа Оруэлла с «партийцев» и с «пролов» спрос был разный.

Люди в СССР создавали индивидуальные или коллективные пространства, где ощущали, что могут свободно дышать, где никто не влезает им в голову, чтобы заставить думать, чувствовать и вести себя определенным образом. Хотя чаще всего они не имели под собой никакого осознанного политизированного подтекста, нередко он приписывался самой властью. Так же как в наше время у депутатов Госдумы вызывают беспокойство квадроберы, у советских функционеров тревогу и раздражение вызывала любая активность, которая осуществлялась не по указанию из вышестоящих партийных органов, — слишком длинные волосы или выбритые виски, прослушивание нерегламентированной музыки, занятия йогой, джаз, рок или игра на старинных музыкальных инструментах и т.д.

Подозрение вызывало любое творчество, не вписывающееся в официально признанный канон социалистического реализма. Особенно если оно начинало вызывать общественный интерес.

В этой связи можно вспомнить садистское преследование Иосифа Бродского советскими властями, единственная вина которого состояла в том, что его поэзия была вне всяческой политической повестки, — что, как ни парадоксально, в СССР тоже трактовалось как политическая позиция, — и в том, что его стихи стали слишком популярны. Выставки советских художников-авангардистов разрушались, а художники подвергались арестам.

«Бульдозерная выставка». Москва, 1974 год. Самая известная публичная акция неофициального искусства в СССР. Была уничтожена сотрудниками милиции при помощи поливочных машин и бульдозеров. Фото: histrf.ru

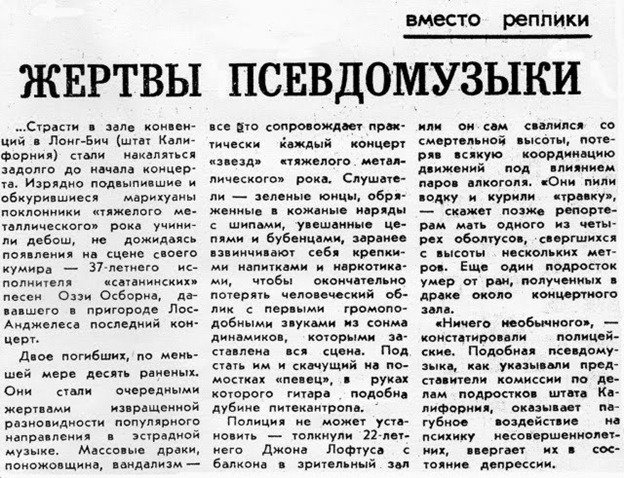

И надо отметить, что советские пропагандисты, если им нужно было дискредитировать какую-то сферу увлечений людей, отличались изобретательностью, не уступая своим современным коллегам. В советской прессе, ориентированной на молодежь, писалось, что музыкальные группы Kiss и AC/DC поддерживают нацизм, на основании того, что первые в названии использовали стилизованные буквы S, а у вторых на обложках альбомов фигурировал знак электричества в виде молнии.

«Молодая гвардия». 1986 год

На сегодняшний день опусы советских пропагандистов, их наивную ложь можно воспринимать с юмором. Но у человека, который находился в замкнутом информационном пространстве, это подтачивало доверие к своему восприятию и вызывало смятение. Жизнь в абсурдной реальности побуждает либо раствориться в ней, чтобы избежать непрерывно возникающего когнитивного диссонанса, либо отстраниться от нее. И каждый делал свой выбор. В приведенных примерах, думаю, можно увидеть много похожего на то, что происходит сейчас.

В состояние, которое мы обобщенно назвали внутренней эмиграцией, человек мог попасть практически непроизвольно, увлекшись своей автономной жизнью и начиная потихоньку забывать, что у государства на его жизнь есть свои притязания. Но также в него можно было попасть и посредством сознательного отказа делать то, что государство требовало, пренебрегая обещаемыми преференциями и возможностями продвижения по официальной социальной лестнице. Второе ближе к осознанному бунту против системы, хотя и не имеющему надежды, гарантирующему потери и самоограничения, но возвращающему чувство достоинства и личного, а не навязанного извне, смысла.

* Внесен властями РФ в реестр «иногаентов».

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68