18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ИЛИ КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

«Симон Визенталь, который полвека выслеживал нацистских преступников, сказал: «Штази было гораздо хуже, чем гестапо, у гестапо на страну с населением в 80 миллионов было 40 000 сотрудников. Штази, чтобы держать в узде 17 миллионов, понадобилось 102 000. Вместе с теми, кто «стучал» эпизодически, это число могло доходить до двух миллионов. Один человек, так или иначе связанный с органами безопасности, приходился на шесть жителей ГДР. 10 тысяч информаторов еще не достигло 18 лет».

(Джон Келлер. «Секреты Штази.

История знаменитой спецслужбы ГДР»)

Джон Келлер. «Секреты Штази. История знаменитой спецслужбы ГДР»

1.

В нашем ментальном атласе ГДР занимала парадоксальное место. Расположенная в сердце Европы, она отгородилась от нее суровым образом. Доказавшая свою эффективность Берлинская стена виделась начальству только началом. К 2000 году власти планировали окружить всю страну непроницаемой стеной, снаряженной автоматическим оружием, чтобы убивать беглецов без вмешательства солдат и полицейских. Такая стена представляла не только физическую, но и духовную преграду: лишь избавив запертых граждан от соблазнов, власть может заняться своими делами, не оглядываясь на других.

Но мы туда, в ГДР, все равно стремились. Германия, пусть и ненастоящая, была для нас самым притягательным призраком доступного Запада, как бы она сама от него ни открещивалась.

Оттуда в наше детство добирались самые экзотические фигуры, населявшие соцлагерь. Одним из них был поселившийся в ГДР американец Дин Рид, которого на родине называли «красный Элвис». На школьных вечеринках крутили пластинку с его песнями, включая самую популярную — «Хава нагила».

Другим героем советских школьников был серб Гойко Митич, который играл индейцев в вестернах восточногерманского производства. Прославившись у нас в роли Чингачгука, он дебютировал в фильмах про Виннету по книгам Карла Мая, любимого автора Гитлера, о чем не любили вспоминать.

К тому же среди нас жили уроженцы неметчины. Макс Вайль, брат моего соавтора, после четвертой рюмки интриговал девушек, говоря Ich wurde in Jena geboren. Но враз исчерпав свой немецкий, переходил на русский. Когда ему удалось попасть на родину, Макс вернулся полуживым от впечатлений. Главным из них была колбаса, все шесть сортов которой лежали прямо на прилавке на глазах у всех. Теперь я его понимаю, потому что, впервые попав за границу, на полдня застрял в венском супермаркете. Но Австрия была настоящим Западом, а не тем суррогатом, который назывался ГДР и считался витриной социализма.

2.

Двойственное положение Восточной Германии делало обращение с ней мучительным для советского руководства.

Я об этом знал с детства, потому что вырос в городе с долгим немецким прошлым, которое наше сервильное начальство пыталось подменить советской историей. Не слишком, впрочем, удачно, ибо она была существенно короче, чем в других колониях СССР. Ленин, например, ночевал в Риге лишь однажды, но это не мешало открыть его музей-квартиру, где мой знакомый работал сторожем, охраняя кровать Ильича и соблазняя ею подружек.

Немецким наследием в городе заправлял памятник Иоганну Готфриду Гердеру. Отец немецкого Просвещения начинал тут свою карьеру. Тогда это было нормальным. Свою первую книгу Кант тоже напечатал в Риге.

После войны Гердеру не повезло. Его сняли с пьедестала — как немца. Но потом, утверждает другая городская легенда, Ригу навестил вождь ГДР Вальтер Ульбрихт, и к его приезду Гердера поставили обратно — как немца.

Такие двусмысленные отношения с другой Германией отразились в рассказе «Юбилейный мальчик» Довлатова. Его герой написал в партийную газету информацию о конференции, педантично перечислив страны-участницы, что и вызвало истерику редактора.

«— Дело в том, как вы их перечисляете. В какой очередности. Там идут Венгрия, ГДР, Дания, затем — Польша, СССР, ФРГ…

— Естественно, по алфавиту.

— Это же внеклассовый подход, — застонал Туронок, — существует железная очередность. Демократические страны — вперед! Затем — нейтральные государства. И, наконец, участники блока…

— О’кей, — говорю».

Но переписав заметку, ее автор только ухудшил ситуацию.

«— Вы перепутали страны народной демократии. У вас ГДР после Венгрии. Опять по алфавиту?! Забудьте это оппортунистическое слово! Вы работник партийной газеты. Венгрию — на третье место! Там был путч. — А с Германией была война.

— Не спорьте! Зачем вы спорите?! Это другая Германия, другая!»

За этой комической сценкой стоял вопрос, на который пытался ответить коммунистический режим ГДР всю свою недолгую и тоже кровавую историю: какая из двух Германий стала наследницей нацистского прошлого?

Сперва ГДР (в 1959 году) завела свой флаг, добавив к традиционным цветам молот, циркуль и венок из пшеничных колосьев. Потом партия объяснила, в том числе и в конституции 1974 года, что в Германии всегда жили два народа: один — буржуи, другой — пролетарии. Наконец, пропаганда ввела лозунг «Моя родина — ГДР», под которым партия выковывала нового немца. Надо признать, что он сильно смахивал на прежнего — übermensch. Главным достижением евгенического проекта стали чемпионы, выращенные с помощью допинга спортсмены. Они превратили эту небольшую страну в атлетическую сверхдержаву. У пловчих, правда, вырастали волосы на груди. Но бюст с шерстью оправдывали жульнические олимпийские медали. В глазах властей спорт был такой же ареной для демонстрации своего превосходства, как для фашистов — Олимпиада 1936 года.

Все это помогало решить вопрос о наследниках нацизма. После исчезновения Восточной Германии добравшиеся до ее государственных архивов западные историки пришли к однозначному выводу: Хонеккер и его зловещий министр госбезопасности Эрих Мильке были ничуть не лучше Гитлера и Гиммлера.

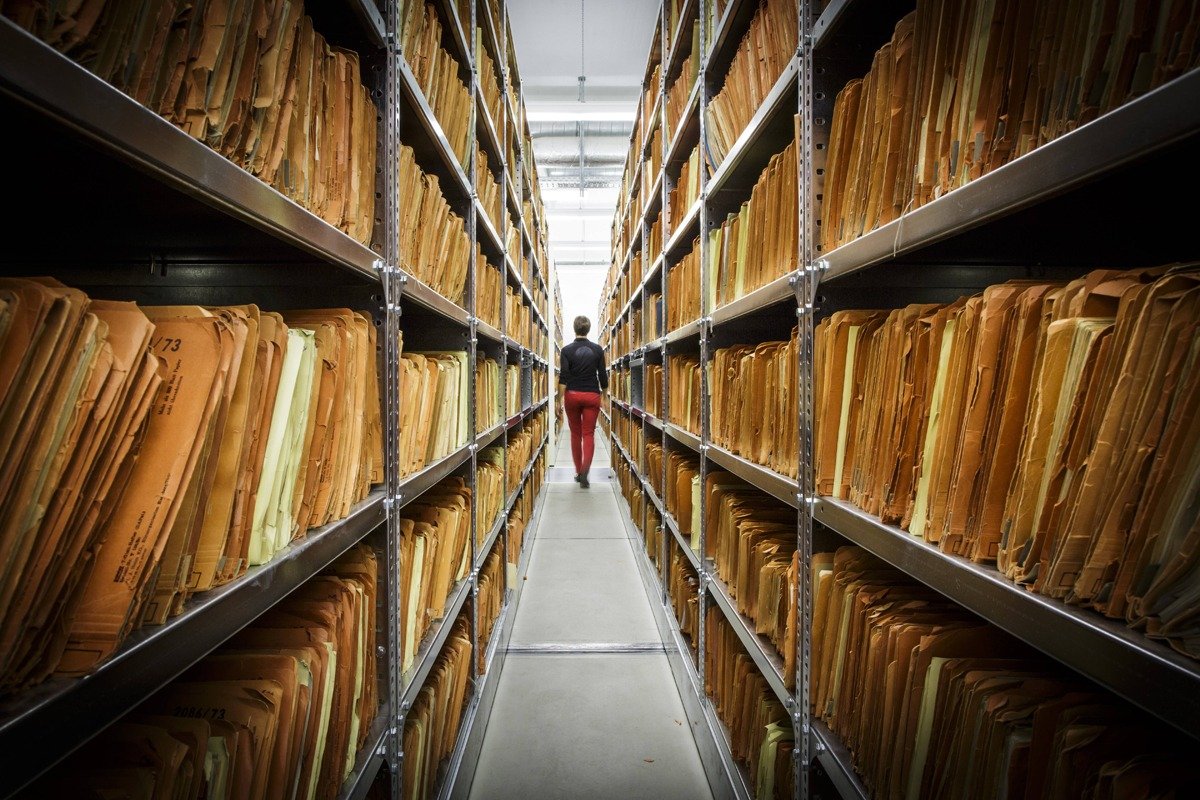

Архив офиса документов Штази в Берлине. Фото: imago / photothek

3.

Сразу после войны победители пытались выявить и наказать виновных в ней. Сделать это было очень непросто — к 1945 году каждый пятый взрослый немец был членом нацистской партии.

«Денацификация» коснулась каждого немца. Самой суровой она была в американской зоне, ибо, имея развитое демократическое сознание, американцы проявили особую настойчивость. Они проводили тест на политические убеждения, заставляя отвечать на 131 вопрос особой анкеты».

(Хаген Шульце. «Краткая история Германии»)

Толку от этого было мало. Экзаменаторы выяснили, что во всем виноват один Гитлер, а настоящих нацистов в Германии не было вовсе, как и коммунистов в России после провала путча в 1991 году.

Намного интереснее были результаты другого социологического исследования, позволяющего заглянуть в недра души еще совсем молодой фашистской Германии.

В июне 1934 года американский ученый Теодор Абель приехал в Германию, где под эгидой нацистской партии провел конкурс на лучшую автобиографию участников гитлеровского движения. Абель хотел понять мотивы по-настоящему убежденных фашистов, поэтому, чтобы отсечь карьеристов, жюри рассматривало работы лишь тех членов партии, которые записались в нее до прихода Гитлера к власти. Исповеди 638 фашистов были собраны в книгу «Почему Гитлер пришел к власти». В 1938 году она вышла в США и стала настольным пособием для психологов американской разведки.

Историк нацизма Родс, изучавший эти документы, писал, что авторы были людьми «потерянного поколения»:

«Все они пережили кризис идентичности, который лишил их цели в жизни. Общество, оставшись без старой авторитарной силы — церкви, впервые испытало на себе разъедающее влияние метафизического вакуума. Запад лихорадочно искал способа заполнить онтологическую пустоту. Не зря свое «обращение» в фашизм корреспонденты доктора Абеля бессознательно описывали в терминах религиозного откровения. Гитлер сумел сфокусировать духовную энергию, не находящую выхода. Он сделал то, о чем со времен научной революции и Просвещения забыл секуляризованный Запад: нацистский миф срастил политику с религией».

Тотальное поражение в войне разлучило немцев с их мифом. Опять Хаген Шульце:

«На месте прошлого возникла Боннская республика — без страстей, разумная, довольно скучная и на диво стабильная. Два лозунга определяли политику Западной Германии: «Благосостояние для всех» и «Никаких экспериментов». Граждане были сыты политикой. «Скептическое поколение», диагностировали социологи, уходило в свое вполне заслуженное частное счастье — в покупку собственных домов, автомобилей «Фольксваген» и путешествия на Майорку».

Об этом же мечтала и та Германия, что оказалась в зоне советской оккупации, — поток беженцев с Востока на Запад постоянно нарастал, достигнув в 1961 году 1 млн 650 тыс. человек.

«13 августа 1961 года солдаты армии ГДР поставили проволочные заграждения и вырыли траншеи вокруг свободной части Берлина. На протяжении следующих недель вокруг западного Берлина выросла прочная бетонная стена. Тот, кто теперь еще пытался бежать, ставил на карту жизнь, рискуя попасть под град пуль пограничников. Стена не только обескураживала, у Cтены не только убивали, ее возведение стало моментом истины».

Стена наглядно разделила нацию на две части. Казалось, что навсегда. Но сегодня одних немцев уже не отличить от других.

— Это только на взгляд иностранца, — сказал мне старинный приятель, уроженец Западного Берлина. — У нас на работе обычные немцы, когда уходят в уборную, уходят в уборную, а «осси» сперва закрывают компьютер.

4.

Только после падения коммунизма мне удалось навестить ту часть Европы, что входила в социалистический лагерь и ненавидела его. Когда я в 1995-м впервые попал в Берлин, Cтену уже снесли, оставив маленький фрагмент в мемориальных целях. Тем не менее восточная часть столицы все еще отличалась от западной, как черно-белое кино от цветного.

В середине эйфорических 90-х бешено отстраивающаяся Восточная Европа стремительно превращалась в Европу Центральную. По пути она делилась уроками прикладной метафизики.

«Архитектуру, — учили они, — нельзя стереть с лица земли, ее смерть обратима, потому что у нее есть душа, в которую социализм не верил».

Фрауэнкирхе. Великая церковь Богородицы в Дрездене 13 марта 1967 года (верхнее фото) и 12 февраля 2015 года после ее восстановления (нижнее фото). Фото: AP / TASS

В те годы на моих глазах осуществлялся грандиозный проект: массированная реконструкция действительности. Повсюду стояли краны, которые не строили, а отстраивали измученный амнезией регион.

Хуже многих пришлось Дрездену. К тому времени, когда я добрался до города, он выглядел немногим лучше, чем после знаменитой бомбежки. Над городом не возвышалась, как сейчас, Фрауэнкирхе. Великая церковь Богородицы по-прежнему лежала в руинах.

Один из залов Дрезденской галереи был отдан ведутам XVIII века. Тогдашний муниципалитет, гордый своим богатством и щедростью, нанял художника, чтобы тот средствами живописи вел репортаж — запечатлел стройку того здания, где сейчас висят его полотна. Фокус в том, что, выглянув в окно, посетитель видел точно тот же пейзаж, что и на картине: дворец в лесах. Разрушенный в войну Дрезден только после коммунистов начал всерьез спасать свое чудное прошлое.

5.

Воскрешение памяти бывает мучительно болезненной процедурой. В чем я убедился уже в сегодняшнем Берлине. На этот раз я приехал сюда, чтобы познакомиться со знаменитым (в том числе и одиозно) проектом Ильи Хржановского «Дау». В Берлине он обустроился в глубинах театра, все еще носящего столь подходящее в этом случае имя Максима Горького. В квартале от него — университет, где преподавал Гегель, но стоит бронзовый Маркс. Другой Маркс, но уже с щуплым Энгельсом, расположился в сквере по соседству. Гнездо Хржановского было выбрано осознанно и точно — в останках ГДР.

В фойе меня ждала проходная. Ради аутентичности для нее пришлось воскресить вахтеров и разучить их улыбаться. Стены украшали вожди: гобелен с задумчивым Лениным и ковер с Лениным, похожим на туркмена, а также златотканый портрет Троцкого с дамой.

— Это еще кто? — спросил я.

— Догадайтесь.

— Клара Цеткин? Роза Люксембург? Неужели Крупская? — пустился я во все тяжкие.

— Это — муза! А еще писатель, — укорили меня и повели осматривать заповедные глубины.

Все здесь было, как у Кафки: с умыслом, но без смысла. В коридорах, словно в школьном спортзале, встречались четвероногие: козлы и кони, негодные для гимнастических и любых других упражнений. Слоноподобные серванты давились консервными банками (большинство со сгущенкой, другие — без наклеек).

В просторном зале с лепниной стояли письменные столы с бюрократическими завитушками. Под зелеными лампами сидели девушки вполне современного вида. Самая молодая пришла в ватнике — то ли в старом, то ли в модном.

Этот эклектичный мирок служил своего рода живым памятником не такому уж далекому прошлому — в том числе и Восточного Берлина.

Память о нем располагалась в особом психическом пространстве, которое описал британский историк Эрик Хобсбаум:

«У каждого из нас есть «сумеречная зона», располагающаяся между историей и памятью. В этой зоне смешивается прошлое, известное всем, с тем, что помним мы, наши — и их — родители. История глубиной в три поколения не совсем ею является. Она состоит из несвязных, неполных образов прошлого, иногда туманных, иногда вполне четких. Она является частью нас самих, но уже не вполне нам подвластной. Ее можно уподобить красочной старинной карте, полной пунктирных линий и белых пятен и обрамленной рисунками чудовищ».

К премьере «Дау» Илья Хржановский хотел на время восстановить Берлинскую стену, чтобы вспомнить, как с ней было жить. Но отцы города не хотели его и слушать. Им это казалось таким же диким, как устроить Диснейленд в Дахау.

6.

Память о ГДР и без Стены мозолит глаза — в наследство от коммунистов Берлину досталась самая высокая телебашня в Европе.

Увидев ее, я вспомнил, как школьником добрался на попутных машинах до Таллина, чтобы посмотреть там телевизор. До нас, рижан, доходили глухие слухи о том, что в Эстонии ловят программы из соседней, но капиталистической Финляндии. Добившись своего, я заглянул сквозь первое в моей жизни окно в Европу и увидал на голубом экране концерт финской народной песни. Даже это не помешало завидовать тем, до кого добирался западный телесигнал.

Легче всего он, естественно, ловился в Восточном Берлине. Коммунистические власти выстроили эту самую телевышку, надеясь помешать вещанию с Запада. Пытаясь справиться с конкурентом, дикторы ГДР комментировали новости, приходящие из ФРГ в нужном властям ключе, опровергая на одном канале все, что берлинцы смотрели на другом.

Эта дорогостоящая операция, как, в сущности, и вся коммунистическая пропаганда, оказалась совершенно бесполезной. Доверие вызывала лишь та информация, что приходила с Запада.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

Фото: AP / TASS

Отсюда легко сделать вывод, что обитатели столицы лучше других жителей ГДР должны были знать и понимать западную жизнь. В конце концов, телевизор — лицо страны. И никакая косметика не скроет национальный характер и идеал, которые находят свое выражение на экране. В простодушном ситкоме или рекламном ролике лучше, чем в проповеди и конституции, проявляются гештальт нации, ее этикет, неписаные законы и этические нормы.

Я отчетливо это почувствовал на себе, когда, приехав в Америку, оказался без языка массовой культуры. Он позволял (не мне) общаться, узнавать намеки, цитаты, шутки и отличать своих от чужих. Конечно, не потому, что авторы руководствуются в своей работе той или иной идеологией — ее диктуют зрители. В поисках высокого рейтинга создатели контента нащупывают психологический настрой аудитории.

Как всякая игра рынка, массовая культура азартна, рискованна и никогда не делает ставку наверняка. Пристреливаясь, она постоянно эволюционирует, приспосабливаясь к подсознанию потребителя, что и делает ее столь влиятельной.

Внутренний посыл масскульта, заметный скорее новичку, чем местному, — тайный урок свободного Запада в ФРГ, которому противостояла пропаганда несвободного Востока в ГДР. И уж об этом я помнил больше, чем хотелось бы.

7.

В молодости я работал в корпорации «Гостелерадио», где занимался безобидной редактурой расписания передач латвийского радио и телевидения. Служба вынудила меня погрузиться в загадочный мир пропаганды. Мне кажется, только я знал, что каждый день по советскому телевизору передают «Экран социалистического соревнования», а по радио — «Вести с полей».

В сущности, это были невидимые и немые артефакты, смысл существования которых ускользал от понимания и тех, кто их делал, и тех, кто их заказывал, и тех, кто их должен был смотреть и слушать. Это был ритуал мертвой религии. Но, как в «Замке» Кафки, никто не решался сказать, что бог умер, ибо его жрецы по-прежнему обладали властью.

Впрочем, об этом никто не задумывался. Никому не приходило в голову читать передовицы в газетах, которыми пользовались для прогноза погоды. Телевизор был машиной для показа хоккея и Штирлица. В первом случае спорт вычитал политику, во втором — действие проходило за границей.

Пропаганда брежневской поры сама себя отменяла, и ее эффективность стремилась к нулю.

Информационный голод интеллигенции удовлетворяли западные радиоголоса, остальные обходились слухами. Одним верили, потому что они — западные, другим — потому что никто не проверял.

Приемы пропаганды были универсальны во всем социалистическом лагере, потому что те, кто ее производил, не рассчитывали на покупателей, да и не нуждались в них. Они выполняли привычный обряд, вроде заклинания дождя — и с теми же результатами.

8.

Возвращаясь в тот Берлин, который еще был Восточным, необходимо исправить один важный тезис, который кажется самоочевидным, но не является им.

Легко предположить, что сосуществование в ГДР двух информационных систем — западной и бессмысленной — неизбежно приводило к разочарованию в социализме и повышало готовность к протесту. Истинное положение вещей оказалось прямо противоположным.

После падения Стены эксперты, к своему огромному удивлению, обнаружили, что берлинцы были наименее радикализованной частью восточногерманского общества. Напротив, чем дальше немцы жили от западного телевидения, чем менее оно им было доступно, тем меньше они доверяли своему государству и тем сильнее мечтали от него избавиться.

Пытаясь растолковать этот удивительный факт, обнародовавший его Эдвард Люц, автор замечательной книги «Отступление западного либерализма», предлагает объяснение этого феномена.

«Жившие за железным занавесом берлинцы не замечали его, ибо могли заглянуть сквозь него к соседям. Они легче обходились без своей свободы, потому что пользовались чужой. Берлинская интеллигенция в меньшей степени обращала внимание на убожество окружающего, проводя часть жизни вне его — как бы на Западе. Они обладали лишь иллюзией свободы, но и ее хватало, чтобы заменить свинцовую реальность социализма радужным рыночным миражом».

(Edward Luce. «The Retreat of Western Liberalism»)

После перестройки подобный опыт был освоен Россией. В голодные 1990-е годы, когда мои друзья-литераторы говорили «Мы не миллионеры, чтобы есть яйца», в стране появились гламурные журналы с рекламой безмерно дорогих вещей: бриллиантов, часов «Брегет», машины «Ягуар». Часто эти печатные органы являлись русскими вариантами западных изданий, но отличались содержанием. Я печатался во многих из них и могу сравнивать. Если в американском мужском журнале GQ давали совет, как купить подержанный пиджак за пять долларов, то в русской версии той же заметки объяснялось, что приличному мужчине нельзя выйти на улицу без пиджака за пять сотен.

Я долго не понимал смысла существования таких журналов, пока не пришел к выводу, что потребление в России стало зрелищным спортом. Примерно таким же, каким жители ГДР удовлетворяли свою тягу к свободе, следя за жизнью бывших соотечественников по программам западногерманского ТВ.

Фото: AP / TASS

9.

Восточная Германия проигрывала Западной по всем статьям и выигрывала у нее лишь в одной сфере — в эффективности спецслужб. Ни гитлеровский, ни сталинский режимы, не говоря уже о демократических странах, не могли составить конкуренцию Штази в этой области.

Книга американского исследователя Джона Келлера «Секреты Штази» — уникальная еще и потому, что она вышла по-русски, хоть и с дискредитирующим автора предисловием — рисует картину страны, полностью охваченной слежкой:

«Закон об обязательных доносах вырастал из устава СЕПГ, изданного в виде маленькой книжицы. Результаты потрясают: если выложить в одну линию все дела, заведенные Штази на своих сограждан, выйдет полоса в 202 километра длиной. В этих делах невероятное количество жертв и их мучителей.

Тысячи дел были изрезаны на куски и упакованы в 17 200 бумажных мешков. Разборка содержимого одного мешка занимала у двух рабочих от шести до восьми недель. Затем наступал черед специалистов по головоломкам, соединявших вместе эти кусочки.

А ведь помимо этих дел есть еще 37,5 миллионов карточек с именами осведомителей и тех, кто находился под наблюдением Штази».

Закон не знал исключения.

«В массовом порядке к сотрудничеству привлекались служители церкви, в том числе и высшие иерархи как протестантской, так и католической конфессий. В их кабинетах и исповедальнях были установлены подслушивающие устройства».

Кроме всего прочего, охота за инакомыслящими была для Штази доходным бизнесом:

«С 1963 по 1989 год за освобождение 34 тысяч политзаключенных ФРГ заплатила коммунистическому режиму 5 миллиардов долларов. Цена за голову назначалась разная, в зависимости от значения того или иного заключенного или продолжительности срока».

Страна, где каждый шестой стучал на друзей и родных, коллег и начальников, жен и любовниц, родителей и учителей, казалось, приближалась к той утопии сексотов, где население поголовно участвует в сочинении доносов друг на друга.

Не удивительно, что открывшаяся после исчезновения ГДР фантасмагорическая картина деятельности Штази поразила Запад. Самым заметным художественным воплощением этого сюжета стал фильм «Жизнь других» (2006).

10.

Рядовой сотрудник Штази Вислер следит за либеральным драматургом и его любовницей. Постепенно его увлекает эта пара, он сочувствует ей и пытается спасти от угроз своей же организации. На этой основе разворачивается триллер. Выясняется, что и у Штази может быть сердце — открытие, которое позволяет герою совершить тихий подвиг, рискуя собой.

Фильм произвел огромное впечатление во всем мире, особенно — в свободном. Удостоенная «Оскара» и 80 других премий картина «Жизнь других» считалась первостепенным открытием. Фильм действительно был новаторским уже потому, что он настоян на подлинном прошлом. Съемки проходили в бывшем здании Штази. За достоверностью технических деталей свирепо следил мастер по реквизиту, отсидевший два года в восточногерманской тюрьме. Для фильма даже нашли особую паровую машину, способную вскрывать для люстрации 600 писем в час. Актеры видели в фильме исповедь другой Германии и ради выполнения этой задачи согласились получать лишь 20% от обычного гонорара.

И все же фильм удался наполовину. Автор фильма и его сценарист Флориан Хенкель фон Доннерсмарк изучил Штази сверху донизу, но не мог поверить всему, что узнал. Отсюда конфликт картины с правдой, который работает на сюжет и разрушает его.

Историки ГДР с грустью констатировали, что картина не имеет под собой никакой достоверной основы: таких случаев в Штази просто не было. И понятно почему. Для того чтобы занять свою должность и получить соответствующие ей привилегии — от отдельной квартиры до услуг пожилой проститутки — Вислер должен был наделать столько гнусностей, что для добрых поступков в нем уже не оставалось места. Центральная условность картины — раскаявшийся агент — читается как евангельская притча, но поверить в нее еще труднее, особенно на Востоке, где лучше знают предмет.

«Это сознательное очеловечивание зла, желание обелить систему. Таких сотрудников, как Вислер, там не было и быть не могло, никто не стал бы плакать ни от стихов Брехта, ни от звуков «Аппассионаты», — утверждали многолетние исследователи системы работы Штази».

(«Искусство кино», 2007)

Когда я спросил свою немецкую приятельницу, что она думает об этом фильме, она ответила невпопад:

— В ГДР, — сказала она, — никакая Штази не могла заставить водопроводчиков выйти на работу в пятницу после обеда с пивом.

Архив офиса документов Штази в Берлине. Фото: imago/photothek

11.

Самую актуальную загадку ГДР задала нам история ее падения в переломном 1989 году, который для всей Восточной Европы стал Annus mirabilis.

«Казалось, что ГДР представляет собой незыблемую скалу среди набегающих волн, несмотря на все недовольство населения. Так думала не только правившая там группа функционеров во главе с Эрихом Хонеккером, который показал себя совершенно слепым. «Социализм, раз процесс пошел, — говорил он, — не остановит ни вол, ни осел. В Москве же действуют бесхребетные политики, а то и предатели».

(Хаген Шульце)

Тем больше было удивление, когда режим обрушился мгновенно и на глазах всего мира.

В самом деле, как могло такое случиться, если восточногерманское общество состояло из стукачей, их друзей, коллег, родичей и единомышленников?

Как получилось, что на защиту властей никто не встал?

Как вышло, что у страшной секретной полиции хватило сил лишь на то, чтобы забаррикадировать свои двери и лихорадочно жечь за ними документы?

Ответ один, хотя он и кажется слишком простым: абсолютного тоталитарного режима не бывает. Полная власть над телами и умами подданных — иллюзия начальства, которое и само не верит в способность безоглядно распоряжаться населением, внезапно ощутившим себя народом — включающим, согласно статистике, как стукачей, так и их жертв.

«Когда осенью 1989 года в Дрездене, Берлине и Лейпциге раздался тысячеустный клич «Мы народ», из которого быстро родился лозунг «Мы один народ», судьба СЕПГ была решена. Объединение двух германских государств стало неизбежным и было осуществлено менее года спустя.

…Захватив штаб-квартиру Штази, демонстранты были потрясены роскошью спрятавшегося там спецраспределителя. Первым делом ворвавшиеся в него съели всех угрей и выпили все хоть и немецкое, но шампанское».

(Джон Келлер)

Конечно, чудесное освобождение страны стало возможным еще и потому, что 380 тысяч советских солдат, размещенных в ГДР, остались в своих казармах благодаря отказавшемуся вмешаться Горбачеву. Жириновский его за это резко критиковал, считая, что Москва должна была продать Восточную Германию Западной за твердую валюту.

12.

На память о ГДР остался комплекс подспудных переживаний, получивший название «Остальгия». Она появилась у немцев, когда, сломав Стену, они стали благодушно вспоминать то, что за ней пряталось: карликовые автомобили «Трабант» и фигуристку Катарину Витт.

Природа этого феномена примерно та же, что манит моих московских гостей на Брайтон-Бич, где все еще можно купить кепку-аэродром, ковер с лебедями и лифчик на четыре пуговицы.

Из объединенной, освобожденной и непростой Германии жизнь в ее восточной части представлялась дачной, чем и напоминала нашу эпоху застоя с его впавшим в кому бытом.

Собственно, так и прошла та мутная эпоха, когда все было понарошку: никто не работал, никто не платил, никто не читал газет, никто не ждал перемен и никто в них не верил, надеясь отсидеться на даче. Утеплив ее и благоустроив, обсадив себя гвоздикой и укропом, граждане застоя не вмешивались в собственные дела, отпустив судьбу на произвол истории. Но если на даче жить слишком долго, перестаешь замечать, что она не отличается от барака.

Важно, конечно, что «Остальгия» — тоска по безвозвратно ушедшему прошлому. Выходцы из ГДР потому им и любуются, что оно, как комар в янтаре, уже не кусается.

Другой, вполне материальный памятник рухнувшему режиму застенчиво скрыт от постороннего взгляда. В бывшей ГДР, которая считалась самой читающей страной Восточного блока, местные библиотеки вынуждены были избавиться от мертвого груза, который некогда выдавался за художественную литературу, но вряд ли ею был.

Боясь напомнить о прецеденте, новые власти собрали ставшие никому не нужными книги, свалили их в кучу и засыпали землей. Где-то к востоку от бывшей Берлинской стены так и стоит курган имени социалистического реализма.

Декабрь 2024

* Внесен Минюстом в реестр «иноагентов».

Этот материал вышел в четвертом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в онлайн-магазине наших партнеров.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68