Наверное, один из главных российских философских вопросов, особенно в последнее время, — это не «быть или не быть?», а «как можно быть такими?». Это не социология — это личные наблюдения, но, думаю, не слишком далекие от истины.

Под «такими» может подразумеваться разное: как такие-то могут поддерживать то-то и не поддерживать то-то? Как они могут совершать такое-то и не делать того-то? Короче говоря, как можно быть такими «нелюдьми»? Вопрос о том, как можно, несмотря ни на что, оставаться людьми, тоже задается — но явно намного реже. На просторах Гугла даже лежит проект под названием «Люди или нелюди» — там приведено 1678 имен. Граница между теми и другими, понятное дело, совпадает с занятой позицией: «за» или «против». Четкости этой границы позавидовал бы любой человек, измученный экзистенциализмом.

У писателя Владимира Тендрякова есть произведение ровно с тем же названием — не знаю, читали ли его авторы проекта, но с границами между людьми и нелюдьми, по Тендрякову, все гораздо сложнее. Это произведение, жанр которого сложно определить — кто-то говорит, что рассказ, кто-то называет повестью, я бы сказала, что это большое эссе. Цельного сюжета там нет — есть попытка ответить на сложные вопросы, главный из которых как раз вопрос о границах: где заканчиваюсь «я» и начинается абстракция под названием «народ», где заканчивается человек и начинается нечеловек, то есть толпа. Тендряков вспоминает случай на фронте: заходит он в землянку, а там сидят русский солдат Якушин и пленный немец Вилли — и едят из одной тарелки кашу.

«Немецкий парнишка и русский мужик — голова к голове. Я сидел за спиной Якушина, видел его крутой затылок на просторных плечах, усердно двигающиеся уши Вилли, вежливо работающего ложкой, дядю Пашу, следящего из-под лоснящегося лба увлажненным добрым взглядом.

Стесняясь своего доброго взгляда, дядя Паша, блуждая извиняющейся улыбочкой, объяснял мне через две склоненные головы:

— Хороший парень Вилли, душевный… Хошь и немец, а человек. Да-а… Это же Якушин его с кухни стащил, а теперь, вишь вон, душа в душу живут».

Рассказчик начинает мечтать: вот закончится война со всей ее жестокостью и бесконечными смертями — и воцарится мир во всем мире, ведь смогли же два врага посреди этой войны поделить между собой кашу. На этой идиллической картине и на заповеди про любовь к врагу сцена обрывается.

Но и жизнь не настолько розова, и Тендряков не настолько примитивен, чтобы закончить на этом историю. Спустя какое-то время, зимой, подразделение освобождает один из занятых немцами хуторов. Видят оставшиеся от него руины — и две ледяные фигуры у колодца: в мороз местных заживо поливали холодной застывающей водой. Боль видящих это солдат сначала становится яростью, потом — жаждой мести. Потом вспоминают про Вилли — точнее, про то, что он не просто «душевный человек», а пленный немец. Спустя еще немного времени Вилли превращается в ледяную глыбу — и казнит его, в частности, тот же Якушин, который ел с ним кашу из одной миски.

Это не единственный эпизод, который описывает в своем эссе Тендряков, но точно самый сильный. Описывает он его не ради того, чтобы в очередной раз ужаснуться жестокости войны — и я его цитирую тоже не для этого. Для Тендрякова эта история — стартовая черта, после которой он начинает размышлять о тех самых границах между человеком и толпой. В обеих сценах — и с тарелкой каши, и с садизмом — есть одна важная особенность.

Когда друг напротив друга сидят двое, у этих двоих есть имена, есть личности, есть подробнейше описанные лица, есть манера держаться. Как только речь заходит о толпе, индивидуальности стираются: остается только солдат, только пленный, только общее описание действий — только обобщения.

Люди в один момент из сообщества превращаются в систему — причем систему карательную, которую они же сами, кстати, только что и создали. В ней нет личностей — есть исполнители отведенных ролей, и что самое удивительное, эти роли каждый выбирает и начинает отыгрывать почти мгновенно и почти бессознательно.

Иначе говоря, система репрессий уже заложена в каждом и начинает воспроизводиться при первом удобном случае. Как пишет Тендряков, «без сложившейся системы дядя Паша до палача бы не дорос».

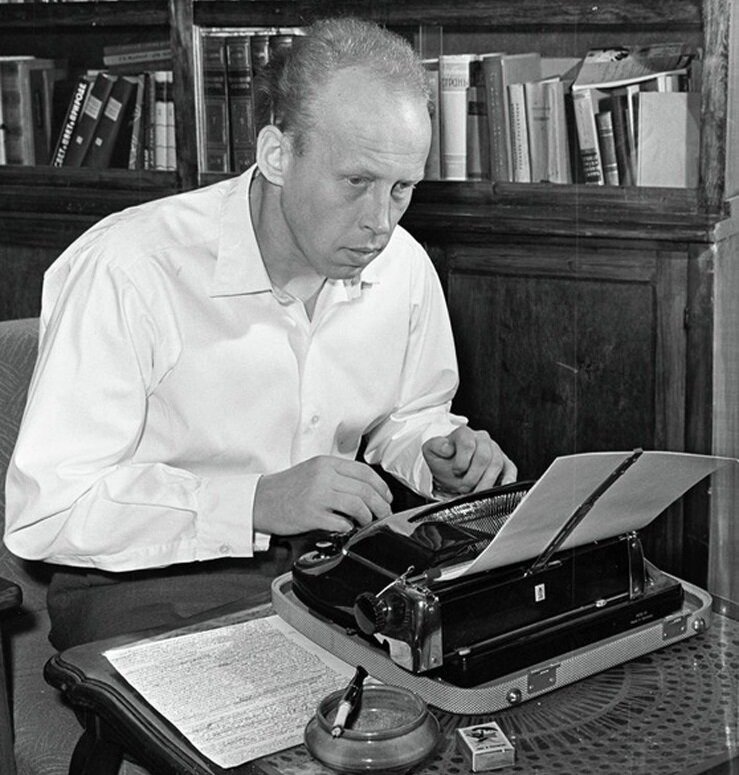

Владимир Тендряков. Фото: архив

А дальше встает вопрос: что такое народ, если не набор таких же сложившихся почти на инстинктивном уровне систем, которые включаются по щелчку, когда приходится действовать в толпе?

«— А собственно, что такое народ? Как он выглядит?

— Обычно мы представляем себе бесчисленных дядей Паш, некую величественную человеческую массу, нечто необъятное и бесформенное. Но бесформенным-то народ никогда не бывает. Во все времена, любой народ представлял из себя определенное устройство.

— Ну и что? Разве это как-нибудь меняет наше отношение к народу?

— Меняет в корне. Мы считаем, что История слагается именно из действий личностей.

— И это не верно? Неужели человек не причастен к своей истории?

— Не верно уже потому, что человек постоянно вынужден поступать вопреки своим личным интересам, своим желаниям. Хочу одного, а делаю совсем иное».

По Тендрякову, абстракция под названием «народ» ничем принципиально не отличается от абстракции под названием «толпа» — и самое интересное именно в том, что интересы толпы, по его мнению, вообще никогда не совпадают с интересами каждого отдельного находящегося в ней человека.

Он приводит пример: кто-то возвращается с работы с единственной мечтой — поужинать, лечь на диван и заснуть. Ужинать дома нечем, и этот кто-то заходит в магазин за колбасой. Очередь, которая тянется к колбасному прилавку, — это тоже толпа, и, занимая место в ней, человек вынужден подчиняться не собственным интересам, а ее правилам, ее графику, ее ритму. И хотя интерес каждой отдельной человеческой единицы, стоящей в этой очереди, общий с остальными — колбаса, — во всем остальном интересы этой единицы не совпадают с интересами всей «нармассы».

В этом смысле «народ» не слишком отличается от колбасной очереди — какую бы общую цель для него ни придумывали, она всегда будет не совпадать с тем, чего он на самом деле хочет.

Коротко говоря, штампы вроде «воли народа» — это оксюморон по определению.

О разных диктаторских режимах и о методах их действия на людей принято говорить, что они способствуют «расчеловечиванию» — при этом что такое «расчеловечивание», обычно никто точно не знает. Тендряков дает, по-моему, вполне четкое определение: это превращение людей (то есть индивидуальностей) в нелюдей (то есть в отсутствие индивидуальности — в толпу, в абстракцию). Единственное, что действительно может служить цементом, эту толпу соединяющим, — это простые отрицательные стимулы: агрессия, желание отомстить, борьба и особенно страх. Последняя скрепа особенно надежна еще и потому, что в сильных стимулах, в общем, не нуждается — толпа придумает их сама. Тендряков приводит диалог, в котором его собеседник спрашивает: почему, мол, все боятся хрущевского режима — его же не сравнить со сталинским:

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68

«— Но слишком уж невнушительны сейчас методы запугивания — ни карательных отрядов, ни репрессий, самое большее — начальнический окрик да удар кулака по столу. Право же, причин пугаться нет.

— Сейчас невнушительно… Сейчас! А вспомни, что было. Не только вслух говорить — думать боялись, как бы «черный ворон» ночью не выгреб из постели к следователю, который, прежде чем ушлет за колючую проволоку или поставит к стенке, потешится — прикажет ломать кости, вгонять под ногти иголки. Говорят: Моисей сорок лет водил евреев по пустыням, чтоб вымерло поколение рабов, вместе с ними исчез из народа рабский дух. У нас, наверное, тоже должны смениться поколения, чтоб исчез страх перед властью, даже перед начальническим окриком».

Фото: соцсети

Иначе говоря, «народ» может бояться не тех опасностей, которые ему реально угрожают в конкретный момент времени, а того, что угрожало в какие-нибудь темные времена, которые он еще помнит. И поэтому сегодня, когда сравнения со сталинскими репрессиями напрашиваются сами собой, мне кажется, с ними надо быть особенно осторожными: почему, размышляя о том, чем грозит открыто высказанное мнение, обязательно надо вспоминать тридцать седьмой?

Масштабы репрессий 2024-го и 1937-го — при всех оговорках, при всех жертвах, при всех сидящих и сидевших, при всех закрытых и уехавших — все еще несопоставимы, зато очень удобны для подкармливания внутренних страхов.

То есть про 1937-й нужно помнить — всегда и в подробностях — но не успокаивать себя сравнениями.

На вопрос о том, как оставаться человеком в толпе, Тендряков дает два ответа. Первый — и самый, по-моему, неубедительный — звучит так:

«Но если он (человек. — В. А.) окажется в таком человеческом устройстве, которое заставит его не от случая к случаю, а год за годом поступать отзывчиво, не хамовито, то можно ли сомневаться, что отзывчивость у него превратится в привычку, привычка — в характер. Изменится личность».

Не знаю, насколько вообще возможна перспектива идеального общества, воспитывающего идеальную личность, — и, кажется, этот ответ больше напоминает утопию. Но есть у Тендрякова и другой, более реалистичный.

Он пишет, что главным внутренним тормозом для агрессии, инерции, насилия является самоуважение. Человек обязан уважать сам себя — просто для того, чтобы жить полноценной жизнью. И только самоуважение может заставить различать в окружающей толпе людей — и относиться к ним по-человечески, без обобщений, без абстракций и без «народности».

И, видимо, если и существует граница, способная отделить людей от нелюдей, — то проходит она через чувство собственного достоинства.

Из книги Владимир Тендряков «Люди или нелюди»

Сталин постоянно низкопоклонничал перед народом, главным образом, русским: «…Потому что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Непримиримый враг сталинизма Солженицын тоже утверждает за народом приоритет ясности ума и стойкости характера. В его романе «В круге первом» не высокоученые и высоконравственные интеллигенты, собранные злой волей Сталина–Берии–Абакумова в «шарагу», несут слово обличающей мудрости, его произносит старик-сторож, представитель простого народа: «Волкодав — прав, людоед — нет!» Философское кредо объемистого романа.

Ну а кумир современного витийства Евтушенко с завидным апломбом и прямотой объявляет:

Все, кто мыслит, — тот народ,

Остальные — населенье!

Гитлеровцы, сжигая в печах Майданека и Освенцима детей, сталинисты, разорявшие и ссылавшие миллионы крестьян, миллионами расстреливавшие своих единомышленников, маоисты, заварившие кровавую кашу «культурной революции», респектабельное правительство Трумэна, бросавшее на уже обескровленную, сломленную Японию атомные бомбы, — все они, столь разноликие, действовали от имени народа, во благо его, не иначе!

Великие русские писатели прошлого столетия, как никто, восславляли народ, исходя из общепринятого положения, что в нем — и только в нем, народе! — заложены лучшие духовные качества. И лишь у Пушкина настораживающим диссонансом прорывается что-то противоположное:

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

Стихи Некрасова, романы Достоевского, мятущиеся поиски Льва Толстого, по сути — развитие и углубление старинной притчи о добром самаритянине, простонародном носителе бесхитростной и спасительной для мира человечности.

В меру своих сил я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования.

Поддержите

нашу работу!

Нажимая кнопку «Стать соучастником»,

я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ

Если у вас есть вопросы, пишите [email protected] или звоните:

+7 (929) 612-03-68